燃气装备安全科技发展策略和关键技术需求探析

2022-10-09张海涛王恩和张青斌王仁涛林其钊

张海涛 王恩和 张青斌 王仁涛 林其钊

(1.安徽省特种设备检测院 合肥 230001)

(2.中国科学技术大学 合肥 230001)

随着我国经济的快速发展和能源消费结构的转变,天然气、生物质气化燃气、氢气等燃气能源消费量增速明显,燃气的输运、储存和利用装备数量呈现逐年快速增长的趋势。以天然气管道为例,根据我国《中长期油气管网规划(2016—2025)》,到2025年天然气管网里程将达到16.3万km,全国城镇用气人口达到5.5亿,天然气消费规模在能源消费结构中比例将达到12%。以天然气埋地管道、储气井及高压气瓶组、燃气锅炉为代表的典型燃气装备,广泛应用于生产、生活、公共交通等多个领域,涉及民生工程和公共安全,一旦发生事故将造成重大生命财产损失。

近年来,燃气装备在向着大型化、高参数化、介质复杂化、长周期运行等方向发展,相同介质的燃气装备在损伤失效模式和检测识别技术等方面存在许多共性科学问题,需要开展围绕燃气装备安全的综合性科技研究工作,涵盖“基础理论研究、关键共性技术研究与成果转化应用、公益性技术研究”的全链条模式,提升信息化和科学监管水平,构建燃气装备安全检测监测和风险防控技术体系,保障燃气装备安全稳定运行,推动燃气装备行业整体技术进步,引领和支撑燃气装备市场监管事业发展。

1 发展现状及趋势

安全科学[1]是涵盖事故发生发展规律以及预防事故手段的结构化知识体系,自工业革命时期应运而生以来,美国、欧洲、日本等发达国家针对承压燃气装备安全基础理论与共性技术的研发取得了一系列成果:油气、化工产业安全管理与风险防控理论[2,3],燃气装备的腐蚀、蠕变等典型失效模式及识别方法[4-6],燃气装备安全评价与寿命评估[7,8],传统材料与新材料基础性能和损伤机制[9,10],声发射、超声相控阵等无损检测技术理论与应用[11-13],均走在世界前列。如今,许多国外制造企业建立了针对承压设备的完整质量监管体系[14],并将风险评估和基于风险的检验检测理论技术应用到承压设备中[15,16]。

国内研究相比国外起步较晚,早期主要是对国外成果进行系统梳理。随着我国经济的蓬勃发展,我国特种设备总体生产规模和保有量都已跃居世界首位,设计制造能力和水平取得巨大进步,科技研发投入不断加大,燃气装备安全科技水平不断提高,在失效模式及损伤机制[17,18]、材料性能[19-21]、检验检测技术[22,23]等方面进行了大量理论与实验研究,在危险源辨识、风险评估、完整性管理、安全评价等方面缩小并追赶国际先进水平,在脉冲涡流检测、电磁和超声在线检测技术、燃气低氮燃烧和超低排放等方面已达到国际领先地位。近年来,特别是在长输油气管道漏磁内检测技术[24]、极端条件下重要压力容器的设计制造与维护[25]、城市燃气管网运行监测工程应用[26]等方面突破国外技术封锁,形成了拥有自主知识产权的技术理论体系和标准体系,在燃气装备大数据分析和构建风险预测模型方面也形成了创新成果[27],为实现精确检验和信息化监管提供技术支撑。

但是也应看到,同国际领先技术水平相比,我国在燃气装备安全基础理论与共性技术方面还须加强与完善,先进制造与新材料应用、检测传感器研发等方面还存在差距,在提升燃气利用装备节能减排指标、实现“碳达峰、碳中和”目标方面责任重大,在下一代通信网络、物联网、云计算与燃气装备安全监督检验的融合方面有较大发展空间,在共性技术复合型人才队伍和综合性实验室建设方面也存在较大缺口。当前我国已步入经济新常态,不断深化机制体制改革,实施创新驱动发展战略,社会对安全、质量和环保的要求和关注越来越高,在这样的背景和形势下,需要探索燃气装备安全科技发展策略,应对面临的科技发展需求、安全风险,以及赶超国际领先水平的机遇和挑战。

2 发展策略和关键技术需求探析

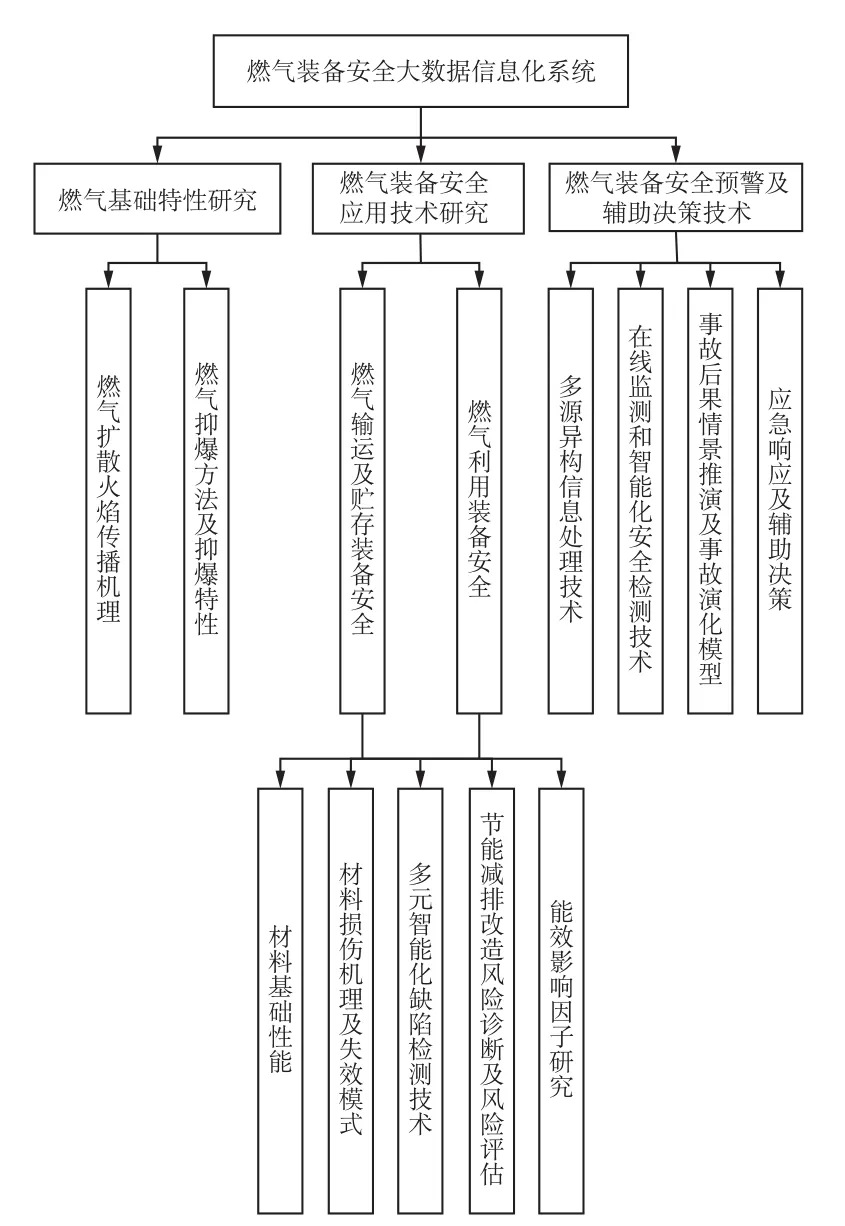

针对燃气装备科技发展趋势,结合我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中在加强基础研究、提高安全生产水平、推进监管能力现代化、健全产业基础支撑体系、推动生产性服务业融合化发展等方面对特种设备安全和检测监管能力提出的要求,应逐步建立围绕“燃气基础特性及抑爆机制、燃气装备全生命周期安全检测、风险防控和应急处置”的关键技术研发体系,充分挖掘燃气装备动/静态数据,融合“计算机辅助设计制造、辅助管理与在线监测、事故预警与决策支持”的完整性信息化技术,形成“以大数据技术为基础,基础理论研究与应用技术研究结合,风险防控与应急处置为保障”的技术路线,如图1所示,致力于解决燃气装备典型事故中的燃气扩散燃烧机理及爆炸特性、燃气装备材料基础性能及损伤演化规律、燃气高效清洁利用及安全性评价、燃气装备缺陷检测关键技术、基于大数据技术的燃气装备信息分析处理及预警辅助决策系统关键技术等一系列关键科学问题,突破国外先进技术壁垒,掌握核心自主知识产权,推动我国燃气装备安全和节能科技水平尽快达到国际先进水平。

图1 燃气装备安全关键技术发展技术路线

2.1 燃气装备典型事故中的燃气非预混燃烧机理及抑爆机制研究

研究了解燃气的燃烧与爆炸规律是保障燃气装备安全的基础。结合燃气装备典型事故中燃气扩散的方式和环境特征,研究在不同氛围条件下燃气扩散与氧气混合的流场特性、组分分布,特别是在高温高压条件下,燃气湍流射流自动着火(auto-ignition)过程,湍流混合及压差对自动着火延迟(ignition-delay)的影响以及火焰传播速度与压力、温度的关系[28],有助于理解燃气装备燃爆事故的发生规律,从而在燃气装备设计制造和检验检测中及时排查可能诱发燃爆事故的缺陷隐患,抑制燃爆发生的环境因素。同时,探索在受限和非受限空间内,不同结构特征、材料和惰性介质对燃气爆炸的抑制特性,分析不同抑爆方法在燃气装备中的应用效果,可以为燃气装备的设计制造和改造安全提供理论支撑。

2.2 燃气装备综合性安全评价和寿命评估技术研究

燃气装备综合性安全评价和寿命评估技术是在现有安全理论研究基础上,拓展和完善燃气装备典型材料和新材料的基础性能、损伤机理、失效模式等共性技术理论研究,以及对燃气装备节能减排新技术的综合性安全评价研究。

针对燃气装备典型材料发生的腐蚀减薄、裂纹、变形、泄漏等失效模式,通过模拟燃气装备内外部腐蚀、载荷作用环境,采用诸如储气井固井及加载试验、管件材料性能分析、超声相控阵等无损检测方法,分析特定缺陷在不同环境氛围和装备中的损伤演变机制和影响因素,通过采集建立特定缺陷各类检测信号数据库,结合大数据归因降噪分析技术,完善相应的损伤和失效演化模型。

针对燃气装备节能减排新技术,如燃气锅炉低氮改造技术,分析能效影响因子对能效计算模型和损伤失效演化模型的影响权重,结合经济成本与排放限制等因素,提供综合性安全评价和寿命评估方法。并结合仿真数值模拟技术,推演诊断新技术可能会产生的风险与安全隐患,提出相应的防控措施。

2.3 燃气装备缺陷检测关键技术研究

●2.3.1 漏磁内检测技术的应用研究

当前漏磁内检测技术在城镇燃气管道的应用中[24],可以有效识别管道管体中的腐蚀、制造缺陷、夹渣、裂纹等缺陷,但在焊缝异常缺陷信号的识别,以及不同压力流场氛围条件中的检测精度方面还存在不足。通过完善漏磁内检测技术理论、提高检测精度,开发适应不同环境氛围和装备结构的内检测设备,将拓展该技术在更广泛承压燃气装备内检测中的应用。

由于焊缝区余高的存在会产生强烈漏磁信号并与焊缝异常缺陷信号叠加,将会影响对缺陷信号的识别。由于当前研究仍缺乏对各类焊接缺陷的漏磁内检信号特征的系统研究和科学评价,导致对焊接异常缺陷的检出率不高、识别分析不准确、评价不足等问题。开展基于漏磁内检测技术的焊缝检测、识别量化及评价研究,探索确立焊缝缺陷识别的方法,建立实际焊缝缺陷数据库,并通过工程试验进行验证,进而弥补漏磁内检测技术在燃气管道内检测中的短板,提高检测准确性,扩大漏磁内检测的应用范围。

开展极端工况下内检测器速度优化控制技术研究,针对低压低流量和高压高流量管线内检测时,检测器数据偏移、数据无效等问题,开展检测器速度调控装置的改进研究工作,使检测器有效主动应对管线内部极端工况环境。在低压低流量情况下,开展低磁化强度下漏磁欠饱和磁化状态研究,在保证检测精度的同时,可有效降低检测器重量及摩擦力;在高压高流速情况下,对检测器进行自主流量泄放,降低检测器运行速度,开展开孔泄放尺寸及对应压力、流量关系研究,建立对应数学模型,为高流速管道内检测器设计提供技术支撑。

●2.3.2 非开挖外检测技术的应用研究

非开挖外检测技术针对在役埋地管道管体缺陷进行非开挖无损检测,具有成本低、便利性等优势。但在实际应用中,受复杂环境因素干扰,检测精度还存在不足。开展非开挖外检测技术的应用研究,增加非开挖检测技术手段,对提高检测精度、拓展应用场景有较大益处。

针对在役埋地管道防腐层漏电点的检测,基于交流电位梯度检测法(PCM法、DM法、PS法)、直流电位梯度检测法(DCVG法)、密间隔电位测试法(CIPS法)等组成的防腐层漏电点综合检测与评价技术,可以快速、准确地找出防腐层漏电点位置,并可实现对防腐层漏电点进一步检测,以评判缺陷的形状和活性。

针对杂散电流对埋地管道的腐蚀影响,综合采用管地电位偏移量法、土壤表面电位法、极化电位测试法、交流电流密度法等方法对管道杂散电流进行测试[29],可以精准检测管道被干扰区域、管段,动态测定干扰管段内杂散电流的构成、来源、方向和强度,判断干扰源附近区域管道杂散电流的干扰强度和时间段与干扰源距离关系,从而为研究在役管道受杂散电流腐蚀机理提供技术支撑,提供排流措施和管道运行维护建议。

●2.3.3 超声相控阵检测技术的应用研究

针对高压地下储气井缺陷检测,国内检测技术理论和检测设备匮乏,随着储气井在我国燃气储存和燃气消费领域应用日益广泛,需开发研究新型的检验检测方法,实现储气井的便捷式、全覆盖化检验。基于超声相控阵技术的自动化超声相控阵检测系统[30],可以对壳体全方位全角度壁厚进行测量,对腐蚀、裂纹、分层、孔洞、夹杂缺陷进行定性和定量检测,充分保障壳体各类缺陷的全方位检测,将成为在役地下储气井安全检测的重要技术手段。

2.4 基于大数据的燃气装备风险防控和预警技术

基于燃气装备典型事故动静态数据分析及大数据归因技术,通过对多源异构数据进行聚类分析和降维去噪,建立燃气装备典型事故大数据分析系统,建立基于多参数耦合的燃气装备典型事故的后果情景推演模型以及燃气装备损伤、故障到事故演化模型[27],对于开展燃气装备全寿命周期的动态风险评估和监测预警、实施特种设备精准监管和有效检验作用重大。

通过研究燃气装备事故发生规律并归纳安全共性风险,设计事故响应、控制、预防等应急处置方案,完善燃气装备事故应急救援体系。研究优化事故救援策略,提高救援效率,建立事故预防和处置机制。基于燃气装备典型事故的模型分析基础,根据燃气装备典型事故类型,实现对事故不同演化阶段的应急决策动态调整,研究燃气装备典型事故预防预测技术、燃气装备典型事故应急响应技术以及特种设备典型事故辅助决策技术,从而为研究面向不同用户(燃气装备生产、使用、检验、监察等单位、社会公众和政府部门)的系统提供关键技术支撑。

3 发展措施与建议

3.1 加快燃气装备安全信息化平台建设

下一代通信网络、物联网、云计算技术的发展,正在深刻影响和推动世界新一轮科技革命和产业变革。大数据、信息化管理和安全智能监测监管将是燃气装备产业、特种设备检验检测机构和市场监管机构的发展趋势。建设燃气装备动静态信息数据库,面向燃气装备生产使用单位、特种设备监察和检验机构,建立集数据分析、安全监察、风险预警、应急处置、检验综合业务管理和公共服务等功能为一体的综合性信息化平台,助力互联网+检验检测技术服务、物联网+维护管理等新业态发展,支撑燃气装备市场监管事业向信息化、智能化方向发展。

3.2 建设燃气装备安全综合性科研实验室

鉴于燃气装备安全技术理论在损伤失效模式和检测识别技术等方面存在诸多共性科学问题,燃气装备的设计和研制,燃气的基础特性以及燃气的储存、输运和利用过程存在许多共性参数和影响因素,然而国内缺乏以燃气装备安全为核心的综合性技术实验室和复合型人才队伍,相关研究单位各自开展燃气装备关键技术的研究工作,但由于数据不统一和数据集成度不够等方面原因,相关基础数据仍然依赖国外的标准规范或试验结果,无法形成对问题进行综合分析的能力和手段,关键检测监测设备的自主开发受各自实验室条件的限制进展缓慢,无法与国际领先水平同步,一些先进仪器只能依靠进口。此外,由于缺乏有效的交流平台,数据共享程度低,科技资源无法得到合理利用。因此,亟须建立一定规模的综合性专业实验室,开展围绕燃气装备安全的综合性研究工作,在特种设备检验检测高技术领域建设国内领先的综合性科技研发与成果转化平台,加强国内和国际燃气装备安全高层次学术交流,聚集和培养优秀科技人才,产出高水平科研成果。从而达到提升我国燃气装备市场监管科技创新能力、引领和支撑燃气装备市场监管事业发展的目标。

3.3 增加产学研检合作,建立人才联合培养机制

充分发挥高校和科研院所在基础研究、前沿技术研究领域的引领作用,结合燃气装备生产制造企业在设计生产方面的数据和经验、特种设备检测机构在安全科技理论和检验技术方面的积淀,建设产学研检合作平台,增加技术交流和沟通渠道,打通基础研究与应用研究的技术壁垒,建立成果转化和利益共享机制,争取国家战略层面共性技术研发项目和资金支持,助推燃气装备安全科技迅速发展。

同时,建立“企特校”联合培养人才的新机制。增加高校学生的工程实践机会,开展特检机构人才定期返校、驻企交流与培训,创建研究生联合培养基地,培养富有科技创新和实践能力的燃气装备安全科技人才队伍,为燃气装备安全科技的发展提供充足的人才储备和技术支撑。

4 结论

随着我国燃气装备数量的迅速增长,通用化和标准化成为主流,同时向大型化、高参数方向发展,服役环境向极端条件发展,燃气装备的老龄化、轻量化和监控智能化也成为关注焦点。这些趋势对燃气装备安全风险控制及检验检测技术提出了更高的要求。由于燃气装备安全与社会公共安全紧密相连,其所服务的石化能源产业在国民经济、“一带一路”以及“碳达峰、碳中和”目标中扮演重要角色,所以开展针对燃气装备安全科技发展策略的探索研究,建立围绕“燃气基础特性及抑爆机制、燃气装备全生命周期安全检测、风险防控和应急处置”的关键技术研发体系,充分挖掘燃气装备动/静态数据,融合“计算机辅助设计制造、辅助管理与在线监测、事故预警与决策支持”的完整性信息化技术,形成“以大数据技术为基础,基础理论研究与应用技术研究结合,风险防控与应急处置为保障”的技术路线,加快燃气装备安全信息化平台建设,建设燃气装备安全综合性科研实验室,增加产学研检合作,建立人才联合培养机制,为燃气装备安全运行、社会经济和人民日常生活提供重要保障,为燃气装备市场监管事业的发展提供有力支撑。