新形势下我国制造业就业面临的重大机遇、主要挑战及对策研究*

2022-10-08侯胜东

侯胜东

( 中国宏观经济研究院 社会发展研究所,北京 100038 )

一、引言

制造业是实现我国经济高质量发展的坚实基础。提升制造业核心竞争能力,发挥制造业推动高质量发展的积极作用,关键在于推动制造业领域高质量就业,以人才优势赋能产业优势,实现人才强国与制造强国的有机统一。然而,当前世界面临百年未有之大变局,数字经济、逆全球化和区域经济一体化以及新冠肺炎疫情带来的产业链供应链传导压力等新形势对我国制造业领域就业产生了深远的影响。

首先,数字经济发展取得显著成效。近年来,随着数字经济相关领域不断发展壮大,新就业形态不断涌现,传统产业数字化转型持续加速,数字经济创新创业活力不断激发。一方面,数据逐渐成为制造业发展的第一生产要素。以数字孪生技术为例,2020年7月,国际市场研究机构Research and Markets发布《数字孪生市场研究报告》(Digital Twin Market Research Report),该报告指出,随着工业物联网的日益普及,预计全球数字孪生技术在2020—2030年的年复合增长率将达到39.7%,到2030年,该行业产生的收入将从2019年的36,451亿美元增长到732,254亿美元[1]。另一方面,制造业的数字化转型趋势更加明显。2019年11月,英国市场研究机构IHS Markit发布《5G经济——5G将如何对全球经济作出贡献》(How 5G Will Contribute to the Global Economy),该报告指出,到2035年,全球范围内5G行业应用的经济贡献将达到13.2万亿美元,其中对制造业的贡献最为明显,5G将带动全球制造业新增产出4.7万亿美元[1]。 制造业将成为除移动领域外,受5G影响最大的行业。再者,数字经济将对不同制造业门类的就业形态产生差异化影响。根据国际产业标准分类,制造业被分为九大类,分别是:食品、饮料、烟草;纺织、皮革、鞋;木材、纸制品、印刷品;化学品;金属品;机械和设备;运输设备;电器和光学设备回收品;其他制造业。按照技术密集的程度分,可以分为低技术和高技术密集水平。受数字经济相关业态所产生的就业替代效应影响,当前低技术密集水平的制造业就业面临“机器换人”的风险。

其次,逆全球化趋势不断增强,国际经贸治理体系面临新的挑战。2008年金融危机以来,部分发达国家经济下行压力进一步加大,国内社会矛盾和产业空心化问题突出,同时随着国际产业分工格局的加速调整,发展中国家所占贸易份额不断扩大,由此导致部分发达国家在经济上力促制造业回流、再工业化和实施贸易保护主义、反对自由贸易。据全球贸易预警组织经济政策研究中心的统计数据显示,2016年前三个季度,采取贸易救济措施最多的国家为美国、德国、法国、英国、意大利等发达经济体[2]。

再次,开放贸易体制遭遇挑战,全球经济对外开放度不断降低。2008—2019年,世界开放指数介于0.740和0.780之间,总体呈震荡缩小势头,从0.779下降至0.748,跌幅为3.98%。其中,2008年开放度最高,2018年最低[3]43。而美国开放指数降幅最大,达17.80%[3]45。在此背景下,区域经济的一体化成为替代经济全球化的必要补充,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)等一系列局部区域性经济集团的合作程度不断加强。

最后,新冠肺炎疫情加大了国内外产业链供应链传导压力。从国际方面来看,我国处于全球生产制造业中心的核心位置,是全球产业链供应链的关键一环,在整个东亚生产链中发挥着核心枢纽作用。然而,在疫情冲击下,供应链减速中断风险有所提升,产业链与国际对接的步伐进一步减缓。就国内情况来看,疫情常态化政策严重影响了制造业用工,诸多行业劳动力用工流动停滞,工人的隔离加剧了工作岗位的流失,医疗用品、食品短缺等问题凸显,由失业风险导致的总需求萎缩进一步加剧了原材料和中间产品需求减少,传导至出口端导致进口需求急剧减少、出口产能供给不足。中国企业联合会在2020年疫情暴发期间开展的一项调查研究发现,2020年新冠疫情对产业链供应链上下游的畅通运行造成较大压力,主要表现为受交通管制影响,上游企业不能正常恢复生产,企业对原材料与上游零部件的及时、有效获取以及产品(服务)销售渠道受阻[4]。

二、当前我国制造业就业的态势及特征

(一)制造业就业总体压力加大

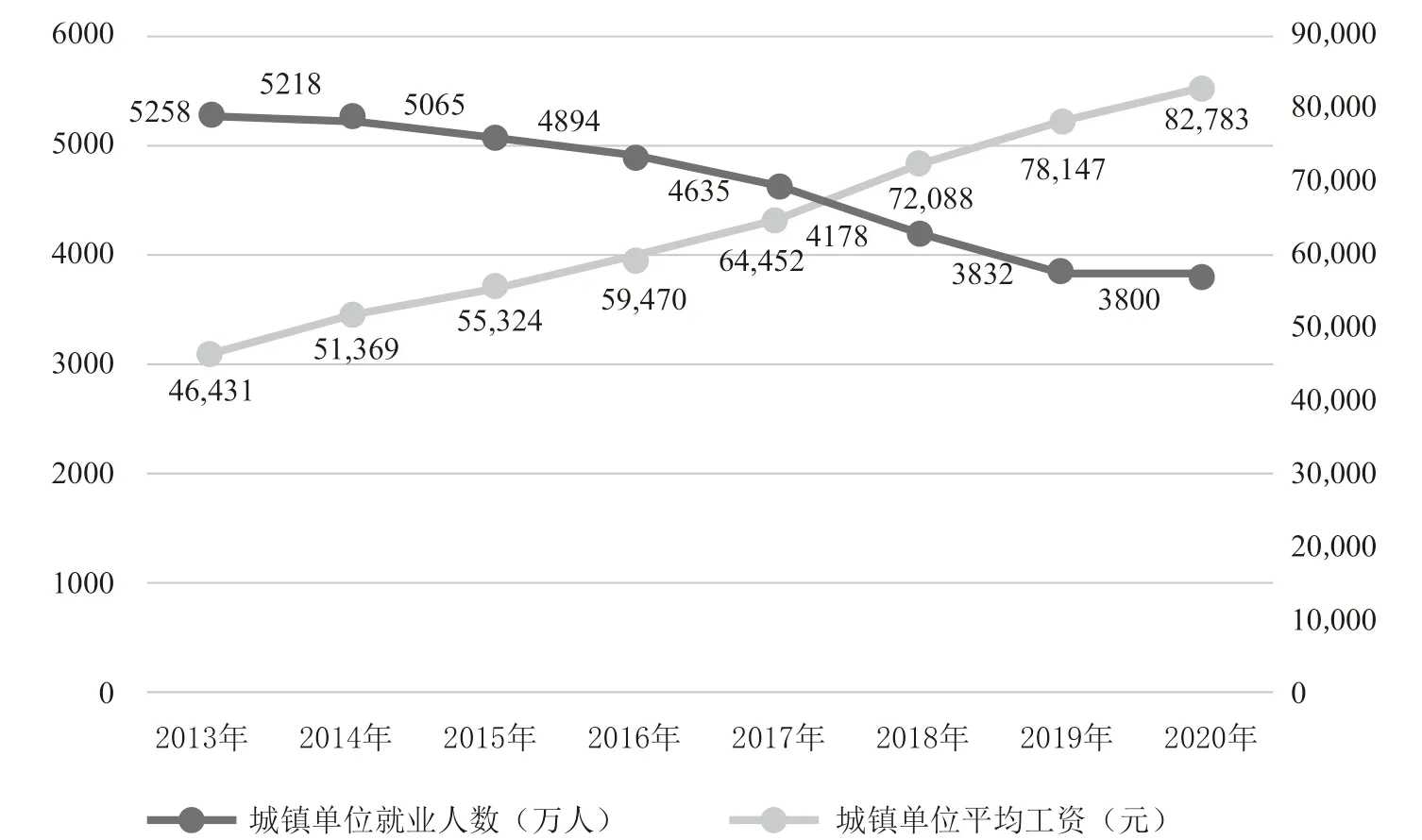

在高质量发展阶段,我国制造业就业的总体压力逐步增大。从人口年龄结构上看,我国已经属于典型的老龄化社会,而人口年龄结构的老化必然会导致就业人口的下降。根据第七次全国人口普查数据显示,我国60岁及以上人口为2.64亿,占全国总人口的18.7%,其中65岁及以上人口为1.91亿人,占比13.5%[5]。人口结构的变化同步反映在制造业就业年龄结构上,表现为制造业从业人员的年龄结构老化问题突出。据相关统计数据,2016—2020年,我国制造业从业人员中45岁以上占比已经由期初的26.2%增加至期末的45.9%①作者根据《中国人口和就业统计年鉴2016》和《中国人口和就业统计年鉴2020》整理。。另外,随着我国经济结构的调整,服务业占我国整体经济的比重已经达到53.3%[6],整体产业结构已经显现出向高级化方向发展的趋势。然而,随着服务业比重的增加,其对制造业已经产生了不小的压力,突出表现为制造业就业压力逐年加大。如图1所示,2013—2020年,我国制造业就业人数持续下降,由初值的5258万人降低至3806万人。然而,受整体物价水平提升的影响,制造业用工成本不断上升,相应地,工资水平持续上涨,年平均工资已经由期初的46,431元上涨至期末的82,783元。

图1 2013—2020年我国制造业城镇单位就业人数及平均工资情况

(二)制造业就业分化现象突出

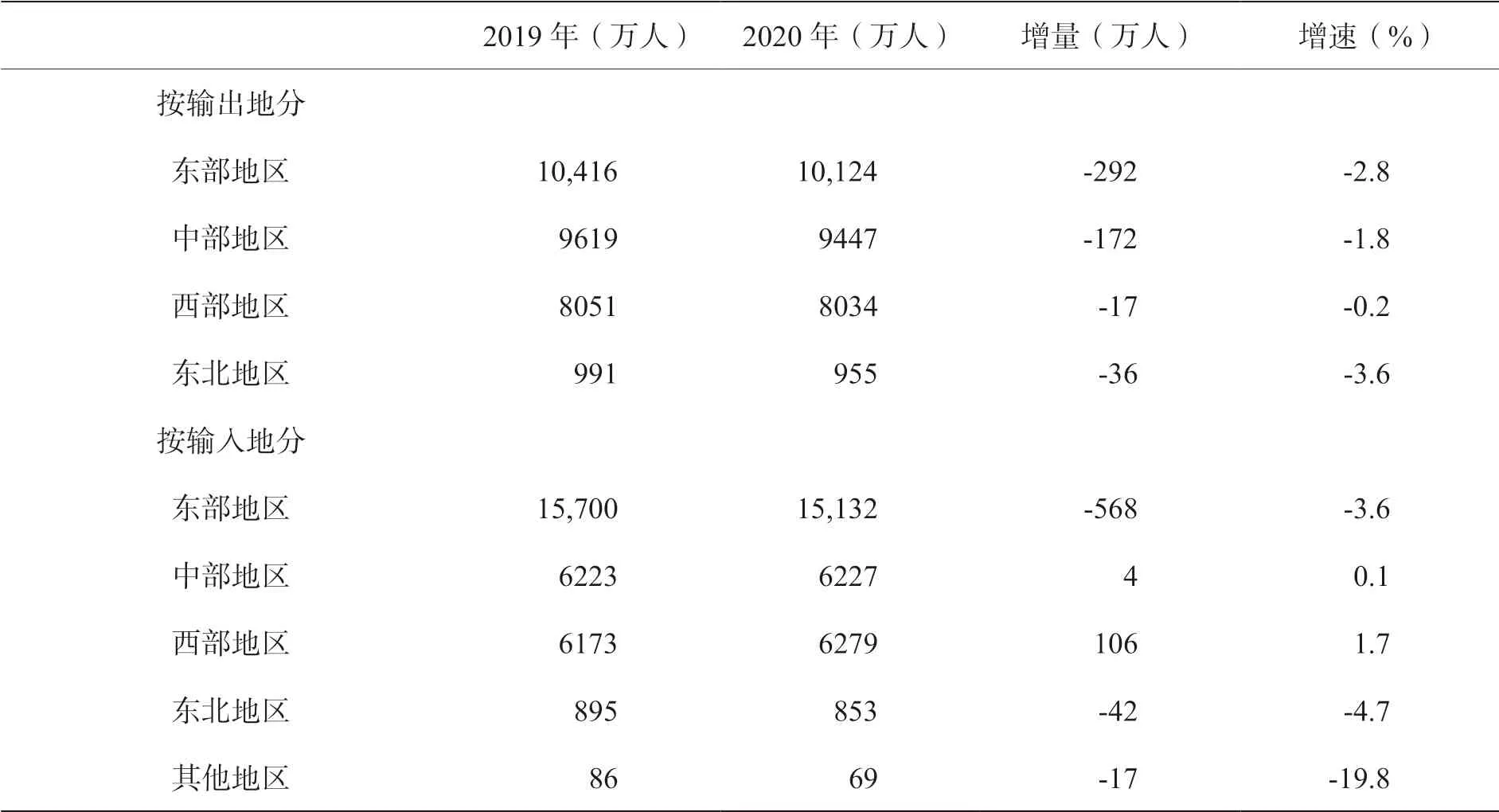

近年来,数字经济不断推动制造业向数字化、智能化方向发展,由此导致我国制造业就业人群出现就业分化趋向。值得注意的是,与过去制造业就业分化不同的是,此轮就业分化一方面是建立在信息化和工业化不断深化的基础上,另一方面也是在国家宏观区域经济政策推动下形成的。可以说,数字经济下的制造业就业分化现象是在技术和制度双重动力下形成的。就数字技术发展所推动的就业分化来看,传统制造与先进制造之间的差距进一步拉大。一方面,传统制造业的用工结构主要以劳动力密集程度较高的普通工人为主,但受工作环境、收入待遇等因素影响,这一部分普通工人逐步转向数字经济服务业。另一方面,新兴制造业当中的人才供给相对稳定。中国科协的一项研究报告显示,当前我国制造业所需要的各类理工农医类人才数量和比重不断增加。截止到2020年,我国科技人力资源总量累计约11,234.1万人[7],已经成为世界上规模最大的科技人力资源国家。再从国家宏观空间政策上看,受西部大开发、中部崛起、城市群发展战略等政策影响,当前我国制造业就业在空间上已经由东部地区集聚逐步向中西部地区有序转移,而制造业相关领域就业则进一步向中西部地区集中,但受中西部地区产业基础薄弱的制约,制造业产业转移并没有与之相适应的中高端人才供给。如表1所示,2019—2020年,从我国农民工群体流动上看,中西部较东部地区输入态势有所加强。这说明当前中西部地区制造业对一线劳动者的需求有所增加,而东部地区制造业价值链的进一步提升,则对高素质劳动力的需求进一步增加。由此,今后中西部地区与东部发达地区在中高端就业的分化矛盾将会愈加凸显。

表1 2019年至2020年我国农民工地区输出和输入分布情况

(三)就业非标准化趋势不断加强

受新冠疫情和技术进步迭代影响,新就业形态和新用工模式不断发展,制造业就业领域中的非标准化趋势有所增强。一般而言,非标准化就业是指不适应当前劳动法,与传统标准化就业相区别的弹性劳动关系、灵活就业关系下的就业。与全日制、无固定期限、构成双方从属雇佣关系的标准就业相比,非标准就业形式具有灵活性、流动性、不具备法定劳动合同关系等特点。近年来,得益于数字化就业平台的发展,制造业中非标准就业表现为传统非标准就业和新型非标准就业两种类型。在传统非标准就业中,其用工类型主要为非全日制用工、劳务派遣、临时性雇佣等,而在新型非标准就业中,平台型就业主要以商务合同、加盟合同、劳务派遣等新用工形态出现。在此背景下,制造业就业中的非标准化对制造业企业的人才储备产生了深远影响。一方面,非标准就业导致制造业工人的流动性增强,使得制造业企业需要花费更多的经济成本,在一定程度上提升了制造业企业的运营成本;另一方面,非标准就业加速了行业间的人员交流,在一定程度上有利于强化制造业企业间的市场竞争,从而有利于制造业企业市场竞争力的整体提升。

三、我国制造业就业存在的重大机遇

(一)产业链延伸不断衍生新岗位新职业

其一,产业链新技术的产生和应用不断催生更多新产业、新业态,孵化出更多新型就业岗位,如数字技术的创新在数据分析、软件和应用程序开发、网络和人工智能、智能机器生产、机器人和3D打印等领域开发出了诸多新型工作岗位;其二,产业链的数字化将淘汰更多现有岗位,加速传统产业链用工模式的替代;其三,数字经济发展会倒逼企业提高员工技能,以使其适应不断变化的新需求和新流程;其四,大量传统制造业+数字化的跨界融合不断涌现,数字技术带动新的商业模式,激发了新领域的就业;其五,随着传统行业的数字化转型,传统的产业组织结构也将发生变革,在此过程中必将产生大量应用高技能人才的复合型就业需求。

(二)传统制造业转型推动劳动者转岗提质

数字经济对于制造业的意义关键在于促进制造业由传统向先进转型,随着制造业的升级,传统劳动力要素在价值链中的占比将越来越小。一项基于中国68万家规模以上工业企业微观数据的研究表明,从2007—2013年,企业总成本中,劳动力成本的占比明显降低,融资成本和税费成本的占比明显上升[8]。在此背景下,传统制造业的转型必然推动制造业劳动者转岗提质。一方面,制造业就业群体将更多地转向服务业,这也是产业结构高级化和合理化的运行规律,在就业数据上则表现为制造业就业人数的逐年降低。另一方面,就业人数的降低往往伴随着机器或者说资本对人的替代,一般而言,“机器换人”是制造型企业提高生产效率、降低生产成本的关键助力,也是实现技术转型升级的必然选择。但与此同时,机器夺去了大量制造业工人,尤其是“80后”新生代农民工这一当代制造业中低端劳动力市场主体的工作机会。在此背景下,中低端劳动力就需要通过提升自身能力以适应这种经济技术结构性的转变。因此,在传统制造业向数字化、智能化方向转型的过程中,劳动者队伍的转岗提质,对于我国从传统意义上的人力资源红利阶段向数字经济时代的人力资本红利阶段转变具有重要意义。

(三)区域性经济合作加强提升就业能力

分析我国制造业发展的趋势必须在世界经济环境中进行。当前,世界政治进入动荡变革期,而经济则进入复苏乏力期。根据世界银行的最新数据显示,全球经济增长率将从2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年将进一步下降至3.2%[9]。在全球政治经济宏观环境发生深刻变革的背景下,我国正把握增强区域经济合作的战略时机。2020年11月,我国正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),同年,习近平总书记在出席亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议中提出,我国将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。现阶段,我国正按照CPTPP有关加入程序与各成员国进行接触磋商。对于我国制造业就业来说,区域性经济合作的增强对提升我国就业质量是一个重要的战略机遇。一方面,区域性经济合作有利于推动我国制造业企业更好地“走出去”,从而有利于参与全球市场竞争,通过人才交流、技术学习、教育培训等多种渠道全方位提升我国制造业就业的核心竞争力;另一方面,国际规则和标准的引进有利于倒逼我国制造业企业加强知识产权保护,更好地遵守世界市场规则,提升企业生产技术标准,从而间接推动从业人员整体素质的提升。

四、我国制造业就业面临的主要挑战

(一)国际间在智能制造领域竞争更加激烈

围绕制造业核心竞争能力提升,国际间在智能制造领域的竞争更加激烈。2020年5月,国际市场研究机构Research and Markets发布《制造业中的人工智能——到2027年的全球预测》(Artifi cial Intelligence in Manufacturing Market—Global Forecast to 2027)报告,指出制造业中的人工智能技术在2019—2027年预测期内年复合增长率可达39.7%,预计到2027年将达到270亿美元[1]。从政策层面看,美国、欧盟、日本、英国等发达国家和地区紧扣国家安全和未来工业竞争力发展目标,不断加强重点领域力量部署。2021年,美国发布《关键和新兴技术国家战略》(National Strategy for Critical and Emerging Technology),重新定义20项关键和新兴技术(C&ET),提出全力维护美国在量子技术、人工智能技术等尖端技术领域的领导地位。同年,欧盟发布《欧洲数据战略》(A European Strategy for Data)、《塑造欧洲数字未来》(Shaping Europe's Digital Future: Commission Presents Strategies for Data and Artifi cial Intelligence)、《欧洲人工智能白皮书》(White Paper on Artifi cial Intelligence: A European Approach to Excellence and Trust)等科技战略。英国发布《未来科技贸易战略》(Future Tech Trade Strategy),提出增加技术投资和大力吸引外资进入5G、工业4.0、光子学等新兴行业,以保持英国的全球科技强国地位。日本发布《科学技术创新基本计划(2021—2025)》,提出未来科学技术创新的政策要点是发展数字技术、推动研究系统数字化升级等。发达国家在智能制造领域的超前布局和前沿应用,将对我国制造业就业形成新一轮的压力。

(二)关键核心链条技术人才存在较大缺口

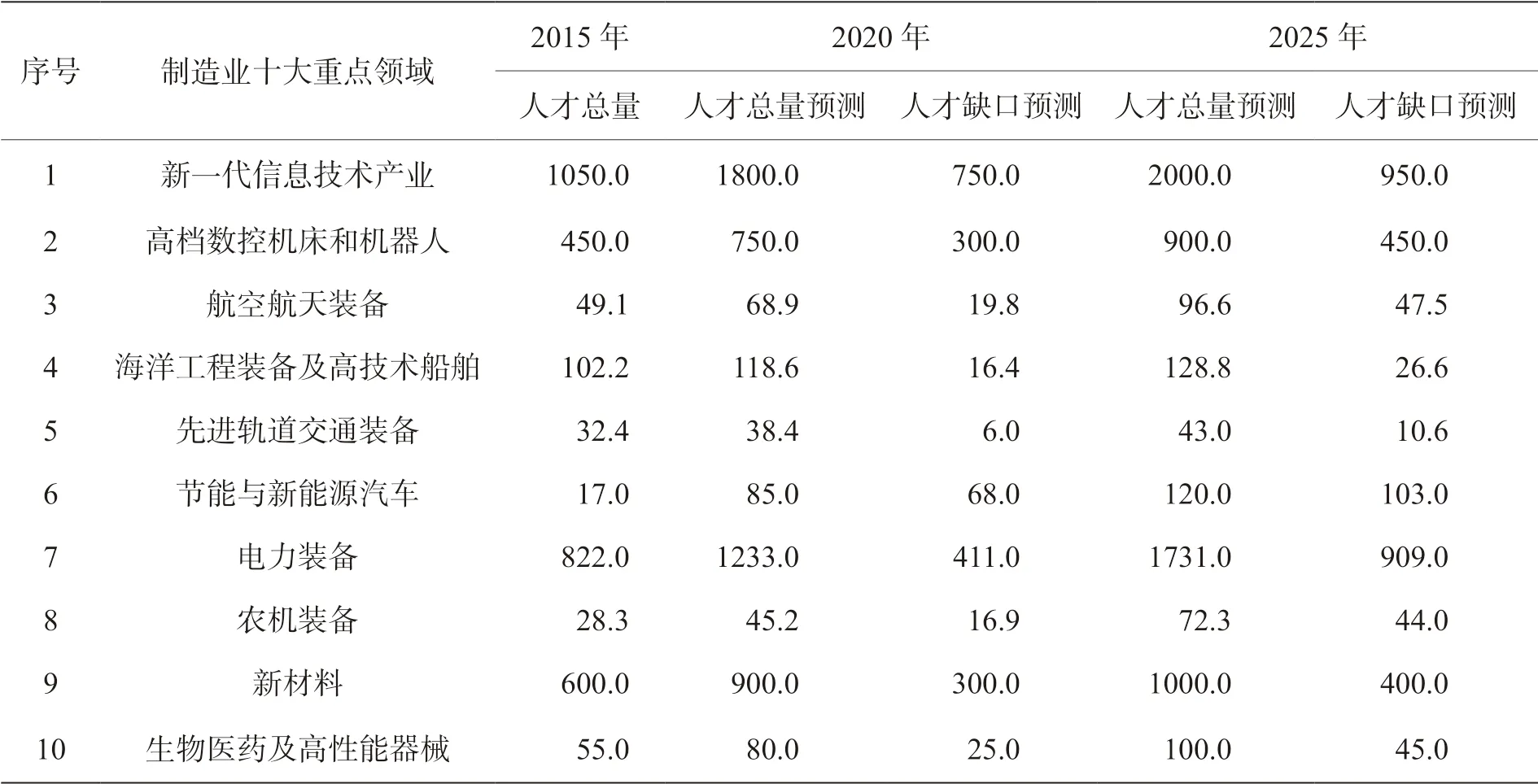

当前,在我国制造业领域当中,关键核心技术受制于人的状况仍然没有得到实质改善,在信息、生物、航天航空、高端装备和新能源汽车等战略性新兴产业领域,我国主要存在600余项关键核心技术短板,其中,近400项核心技术对外完全依赖(国产化率小于20%),近200项技术对外严重依赖(国产化率20%—40%)[10]。关键核心技术能力提升的关键在于人才,但人才短缺仍是制约我国制造业提质升级的最大短板。总体来看,尽管我国近年来高校招生规模不断扩大,但我国总人口中大学(含大专)文化程度的人口仅为2.18亿,而高中(含中专)文化程度的人口仅为2.13亿,占比15.09%。高中及以上人口仅占总人口的30.50%。这意味着我国14亿人口中,有近70%属于高中以下文化程度,约有9.80亿[11]。而在制造业领域中,高技能人才占比过低,已经严重制约了相关产业的创新能力。据预测,从2020—2025年,制造业十大领域中人才缺口整体呈上升趋势,如表2所示。据人社部统计,2020年底中国有2亿多技能人才,仅占就业人口总数的26%;其中有5000万高技能人才,仅占技能人才的28%[12]。

表2 我国制造业十大重点领域人才缺口情况单位:万人

(三)数字经济过度服务化加大就业风险

尽管 当前我国数字经济规模已达45万亿,占GDP的比重为39%[13],但是我国仍是世界上最大的发展中国家。与发展中国家相适应的产业结构应更加强调第一、二相关产业的主导地位,但从我国三次产业的就业情况看,三次产业的就业总量和就业比重都呈现出“一二产减少、三产增加”的趋势,尤其是当前数字平台经济发展带来的灵活就业已经对实体经济就业产生了严重的挤出效应。据相关统计,当前我国灵活就业从业人员规模已经达到2亿左右。但在相关配套制度不完善、社会保障政策存在空白的背景下,数字平台下的灵活用工模式将进一步提升就业风险,如与实体经济就业相比,平台从业人员的收入不稳定性更高。相关数据显示,美团骑手月平均收入仅为4316元[14],与社会平均工资相差悬殊。此外,灵活就业人员保障水平不足,针对灵活就业人员的社会保障政策仍然存在制度上的空白,养老、失业、工伤等社会保障政策仍没有完全覆盖灵活就业人员。总体而言,数字经济的过度服务业化将对我国的整体就业环境和制造业就业造成系统性风险。

五、对策建 议

(一)加强制造业关键核心技术人才供给体系建设

当前,打通我国数字经济发展与制造业转型升级双向优化的关键在于加大关键核心技术人才供给体系建设。一是要加强制造业相关的基础性和前沿性技术人才培养孵化;聚焦我国关键零部件、新型材料、数控机床以及工业软件等制造业短板,进一步强化骨干技术人才和高端人才培养;突出制造业“干中学”的特殊学习导向,重点向制造业生产一线倾斜;加强现代学徒制推广应用,推进制造业关键核心技术传帮带。二是要推动科研院校和制造业企业进行关键核心技术的合作研发;深化公立高职、高等院校教育体系改革,畅通科学、技术、工程和数学等学科的教育途径,打通学科教育到生产一线的“最后一公里”,鼓励和支持在校学生与制造业企业开展双向交流与合作。三是要加大高端制造业相关发展的公共服务保障力度。四是要加大制造业中小微企业的扶持力度。加大“专、精、特、新”制造业企业资金支持,利用财政补贴、专项资金、低息贷款、基金投资等多元财政税收和金融政策,鼓励和支持中小微制造业企业进行关键核心技术创新研发。

(二)把握区域经济合作机遇,提升制造业领域人才竞争力

目前,我国正处于由“世界工厂”向区域性经济合作重要参与者的重大转变,因此,需要进一步把握当前区域经济合作的发展机遇,推动制造业领域人才在区域经济合作中提升素质,以人才影响力提升产业影响力,坚持“引进来”和“走出去”并重,推动制造业就业高质量发展。一是要围绕市场一体化,积极对标国际劳动用工标准,提升制造业用工国际化水平,重点加强与区域经济合作国家的劳动用工标准对接,推动双边劳动用工统一规范发展。二是要围绕优势出口价值链超前部署人才创新链,积极加大中高端劳动力培养力度,提升我国在优势产业价值链的创新水平,借助RCEP发展机遇,推动我国产业链价值链由劳动密集型向资本密集型和技术密集型转变。三是要加大区域合作重点地区公共就业服务支持,促进熟练劳动力和管理人才在区域内自由流动,帮助企业解决人才短缺问题。

(三)强化内外循环全产业链协同,提高产业链供应链就业韧性

在数字经济发展推动下,应强化制造业全产业链协同发展,推动人才要素在制造业产业链各个环节高效协作。一是要打破信息壁垒,促进大数据融合,推动不同产业间数据资源共享和不同地域工业物联网平台之间的协同,突出拓展人工智能在制造业的应用范围,加快培育和壮大智能制造细分领域的龙头企业;加快引进和培育复合型人才,解决人工智能专业技术人员数量严重滞后于人工智能产业发展的问题。二是要优化工业互联网平台发展,加快企业数字化转型,鼓励制造业企业加入工业互联网共享产业信息,推动数字赋能涵盖制造业全生产要素、全产业链、全生命周期。三是要推动传统产业链数字化转型,在转型过程中推动从业人员提升个人人力资本。具体而言,就是要以互联网技术为支撑,加快推进数字与制造业融通发展,建立健全工业互联网基础设施体系,大力推动核心工业软件研发,推动传统制造业加快数字化转型,在提升国际竞争力、拓展产业链条中带动更多劳动力转岗就业;加速传统服务业数字化、网络化转型,提升精准服务、高效服务、智能服务能力,带动更多数字经济领域就业创业;为制造业领域从业人员提供更多教育和培训机会,促进制造业各层级工作者在不同岗位良性流动;完善各类人才在产业链中流动和使用的机制,强化高校、科研院所与企业界、工业界的对接。