即食果蔬中食源性致病菌风险评估的研究进展

2022-10-04李晓凤秦宇龙刘姜汝武薇薇朱俊杰吴瑜凡申进玲董庆利王翔

李晓凤,秦宇龙,刘姜汝,武薇薇,朱俊杰,吴瑜凡,申进玲,董庆利,王翔*

1(上海理工大学 健康科学与工程学院,上海,200093)2(华东理工大学 化学与分子工程学院分析测试中心,上海,200237)3(上海海关 动植物与食品检验检疫技术中心,上海,200135)

水果和蔬菜作为健康饮食的重要组成部分,近年来生产和消费量在持续增长[1]。随着人们对健康和方便食品的追求,即食果蔬作为一种新兴的食品工业产品也越来越受到消费者的青睐。即食果蔬是以新鲜水果和蔬菜为原料,经过清洗、消毒、切割及分装等一系列加工程序制成的果蔬产品,具有新鲜、营养、方便等特点,当前即食果蔬的生产、消费、贸易及市场规模增长快速,已成为食品行业新的增长点[2]。

即食果蔬在食用前会经过诸多处理加工环节,更容易发生微生物的污染,另外果蔬在加工过程中容易受到机械损伤,导致营养物质流出,并且与空气的接触面积增大,为致病微生物的侵染和生长提供了有利条件。近些年来全世界范围内由即食果蔬中致病菌引起的食源性疾病爆发事件众多[3],与此相关的食品安全风险受到关注。微生物风险评估(microbiological risk assessment,MRA)是食品微生物风险分析的重要组成部分,可以用来评价食品中有害微生物对消费者产生不良影响的风险及其影响因素,包括危害识别、危害特征描述、暴露评估及风险特征描述四个部分[4]。根据是否以数字描述风险,将评估方法分为定性和定量评估两大类。半定量风险评估通过Risk Ranger等软件对食品、致病菌及污染途径进行半定量描述,获得风险分级结果,以确定需要优先评估的食品-致病菌组合,为定量风险评估提供了信息和依据。定量风险评估结合预测微生物学开展,是食品微生物风险评估最理想的方式。国际上通常基于模块化方法进行定量风险评估,采用蒙特卡罗模拟,运用@RISK等软件实现风险分析,确定在生产消费各环节中可采取的能够降低发病风险的控制措施,并对措施进行效应评估[5]。对即食果蔬中致病菌的危害情况进行风险评估是保障食品安全的重要手段,为制定即食果蔬中致病菌风险管理措施提供参考[6]。

本文从即食果蔬中主要的食源性致病菌出发,概述了微生物风险评估的内容,并就国内外微生物风险评估在即食果蔬中的研究进展进行了总结,展望了未来的发展前景,为即食果蔬中食源性致病菌风险评估的发展提供参考。

1 即食果蔬中食源性致病菌的污染

即食果蔬的生产和消费涉及种植、收获、加工、存储、运输、零售和家庭处理等诸多环节,存在于这些环节中(土壤、动物粪便、灌溉用水、工厂环境、加工人员)的各种致病菌都有可能污染最终的产品。世界范围内的研究发现在绿叶菜、芽菜、瓜类等蔬菜和水果中分离出多种致病菌,如沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、单增李斯特菌、蜡样芽孢杆菌、肉毒杆菌、产气荚膜梭菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠埃希氏菌、弯曲菌、产毒真菌等[7]。其中,由单增李斯特菌、致病性大肠埃希氏菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌引起的食源性疾病爆发事件居多,这四种菌成为即食果蔬中致病菌风险评估的重要研究对象。

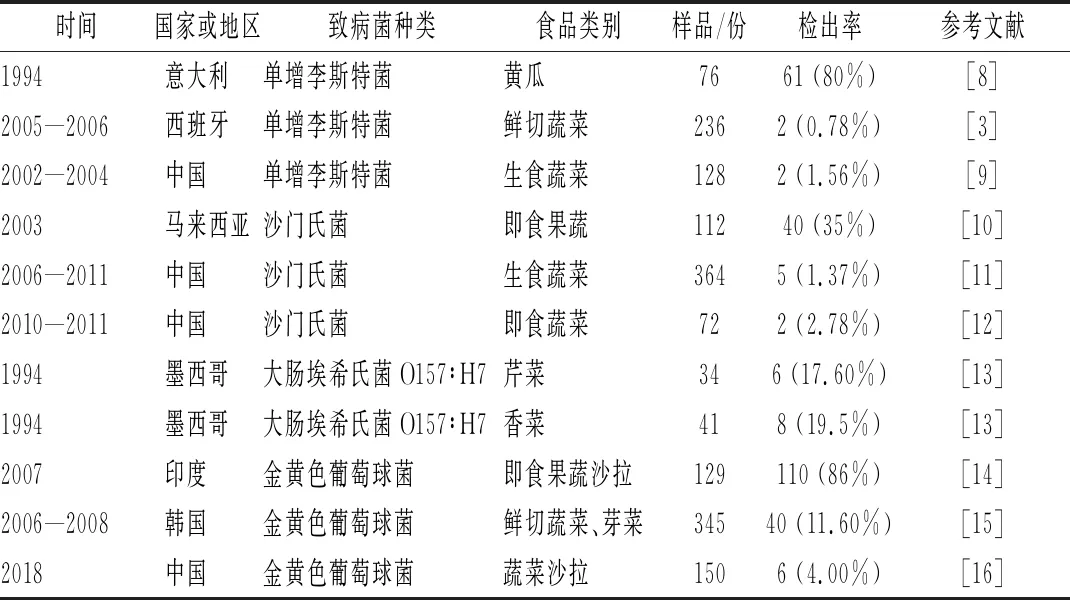

从各种即食果蔬中常检出的致病菌主要有沙门氏菌、单增李斯特菌、致病性大肠埃希氏菌以及金黄色葡萄球菌等(表1)。不同研究中报道的食源性致病菌检出率差别较大,其中即食果蔬中沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的检出率较高,金黄色葡萄球菌主要在果蔬沙拉中检出,大肠埃希氏菌主要污染叶菜类蔬菜。我国新发布的食源性致病菌限量标准GB 31607—2021 《散装即食食品中致病菌限量》和GB 29921—2021《预包装食品中致病菌限量》也对即食果蔬中的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌和致泻大肠埃希氏菌做出了检出要求。

表1 果蔬中常见的食源性致病菌

随着即食果蔬行业的快速发展,全球范围内因即食果蔬微生物污染导致的食源性疾病不断增加。2000—2005年,澳大利亚的新鲜果蔬引起的微生物食源性疾病占全部食源性疾病的4%[17]。2007—2011年,欧洲因果蔬污染所导致的食源性疾病案例占总数的10%,致死率占总食源性疾病致死率的46%[18]。2011年由于豆芽中大肠埃希氏菌的污染,德国爆发了3 785例食源性疾病,其中45例死亡[19],疫情波及欧洲多个国家。2010—2017年,美国发生了1 797起食源性疫情,其中7%归因于新鲜农产品,如2011年爆发的哈密瓜李斯特菌中毒事件,导致72人患病、13人死亡[20];2014年,美国27个州发生因食用沙门氏菌污染的黄瓜而引起的食源性疾病爆发事件,导致300多人感染,1人死亡[21]。在我国,由即食果蔬中致病菌引起的食源性疾病爆发事件报道较少,但此风险仍然值得关注。

2 即食果蔬中食源性致病菌的风险评估

与动物源食品相比,国内外即食果蔬中致病菌风险评估工作开展较晚、较少,我国相关风险评估以半定量方法为主、国外开展较多的是定量风险评估研究。目前已开展的风险评估主要针对即食生菜、香菜、莴苣、草莓等果蔬中的沙门氏菌、单增李斯特菌、致病性大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌等(表2~表5)。在食源性致病菌风险评估四个部分中,危害识别和危害特征描述主要以致病菌为对象,相关研究具有一定的通用性,因此围绕着即食果蔬的风险评估创新工作主要从暴露评估和风险特征描述这两个部分中开展。定量暴露评估是暴露量的数值型描述,主要考虑的是致病菌污染频率、浓度以及不同人群对于该食品的消费情况[22],其中又以基于预测微生物模型的致病菌动态变化规律研究为核心内容。风险特征描述是根据前三个部分的结果,对风险结果进行估计和输出的过程。本文以果蔬中的单增李斯特菌、沙门氏菌、致病性大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌为对象,以风险特征描述为主要内容展开即食果蔬中食源性致病菌的风险评估进展论述。

2.1 单增李斯特菌

单增李斯特菌能够引起李斯特菌病,虽然该病的发病率相对较低,但感染后易导致高住院率和高死亡率[23]。单增李斯特菌广泛存在于自然环境中,因此有诸多途径可以污染食品,果蔬是该菌感染消费者的一种主要食品载体。

2.1.1 国外单增李斯特菌风险评估研究进展

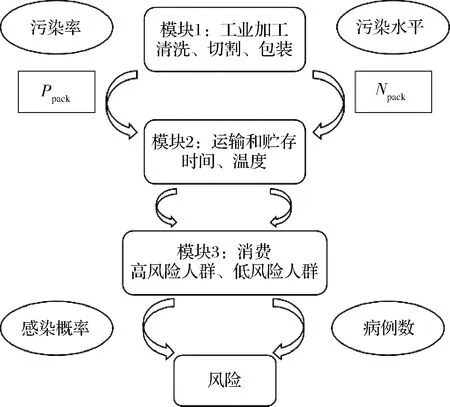

为预防单增李斯特菌引起的食物中毒,国际上已将食品安全关注点从食源性疾病爆发的事后调查转移至风险评估。联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)/世界卫生组织(World Health Organization,WHO)等国际性组织和部分发达国家已经完成了即食食品中单增李斯特菌的定量风险评估[24],包括熟肉制品、鲜切蔬菜等,形成了比较成熟和完善的研究工作。即食果蔬中单增李斯特菌的风险评估工作围绕着“农场到餐桌”的不同环节开展(表2)。已有的定量风险评估研究多使用模块化过程风险模型的建模方法,该方法用结构化的模块来描述微生物危害沿生产、加工、贮运和消费等的食品路径的传播。典型的“农田到餐桌”链条的模块化风险评估方法如图1所示。该研究针对西班牙即食生菜沙拉中单增李斯特菌进行了定量微生物风险评估,通过蒙特卡罗模拟估计该国人群患李斯特菌病的风险,检测并排列影响李斯特菌病风险的因素,并根据之前的结果,评估实施不同风险管理措施对减轻李斯特菌病负担的影响[25]。结果显示高风险人群和低风险人群的病例数显著高于过去几年西班牙的病例数,这可能是由于暴露评估中使用的生长模型未考虑气调包装的影响从而高估了风险。因此生菜沙拉中致病菌的生长模型还有待进一步研究。

表2 果蔬中单增李斯特菌风险评估研究成果

图1 即食生菜沙拉中单增李斯特菌的风险评估框架

DING等[26]对韩国生菜中单增李斯特菌进行了从农场到餐桌链条的风险评估,评估食用时生菜中单增李斯特菌的平均污染水平,使用指数剂量-反应模型估计年平均病例数。结果表明,在餐馆和家庭中生菜洗涤处理后的最终污染水平平均值分别为-1.50、-0.146 lgCFU/g,QMRA模型估计的韩国每年李斯特菌病病例数为559~817,李斯特菌病发病率为11.9~17.4/100万人。SANT′ANA等[27]利用@RISK 软件评估了巴西食用即食绿叶蔬菜导致单增李斯特菌感染的风险,此外,还对运输和贮存期间温度保持在5 ℃ 以下的情况进行了评估。多项评估结果表明,在生产时向包装中注入混合气体,在运输、贮存和消费过程中严格控制温度都是有效的风险管理措施,能够显著地降低单增李斯特菌引起的风险和病例数。

2.1.2 国内单增李斯特菌风险评估研究进展

近年来,我国展开了部分单增李斯特菌半定量风险评估的研究工作,主要研究对象为即食食品,为后续的定量风险评估提供了信息和依据[28]。中国疾病预防控制中心使用Risk Ranger 软件预测熟肉和蔬菜色拉所致人群发病率为5.6/100万人[29]。宋夏等[30]对上海市市售凉拌菜中的单增李斯特菌进行半定量风险评估,估计凉拌菜中单增李斯特菌污染的发病风险及影响因素,并探讨控制措施。结果表明,多种场景下凉拌菜所致上海人群总预计病例数为168~448,平均发病率约 6.8~18.7/100万人;玻璃容器能降低因单增李斯特菌交叉污染引起的发病人数,并且加入无菌水或洗洁精清洗后,能减少40%~50% 的病例。在重庆市开展的即食食品中单增李斯特菌半定量风险评估结果显示,中式凉拌菜预计每年发病率为126.1/100万人,属于高度风险[31]。

2.2 沙门氏菌

沙门氏菌是一种需氧或兼性厌氧的革兰氏阴性菌,是危害人与动物健康的重要食源性致病菌。人感染沙门氏菌后临床症状主要以急性肠胃炎为主。在全世界范围内,由沙门氏菌引起的食物中毒事件在细菌性食物中毒病例中位居前列。除了动物性食品、乳制品外,由即食果蔬中沙门氏菌污染引起的食物中毒事件不断爆发,并逐年增长。沙门氏菌已经对果蔬产品的安全构成了严重威胁。

2.2.1 国外沙门氏菌风险评估研究进展

当前,国际上开展了较多即食果蔬中沙门氏菌的风险评估研究工作(表3)。有研究针对孟加拉国农业大学不同餐厅销售的蔬菜沙拉展开了沙门氏菌的风险评估,重点研究了蔬菜沙拉的生产链,以及制备后的贮存条件[32];根据消费频率,即食蔬菜沙拉消费者被评估为3种情况:频繁(每日)、平均(每周)和偶尔(每月)消费。结果显示,蔬菜沙拉中沙门氏菌的浓度为4.75~5.27 lgCFU/g,三类消费者感染沙门氏菌的年平均风险为110%,属于潜在高风险,建议加工单位在卫生条件下加工并低温贮存蔬菜沙拉,以便更好地抑制沙门氏菌生长。针对巴西蔬菜加工厂的常见流程,MAFFEI等[33]开发了一种QMRA模型,对即食绿叶蔬菜清洗过程中交叉污染造成的沙门氏菌致病风险进行评估。风险评估模型考虑了五个模块:农田、洗涤步骤、零售贮存、家庭贮存和消费、剂量反应及感染风险。QMRA模型表明,氯浓度越高,消费者患病风险越低。当用低于5 mg/L的氯进行模拟时,超过96%的疾病是由交叉污染引起的;但当用10、120、250 mg/L的氯模拟三角形分布时,没有预测到交叉污染引起的疾病。因此在清洗步骤中适当控制消毒剂对于减少初始污染和避免交叉污染至关重要。DE OLIVEIRA ELIAS等[34]对发达国家和发展中国家报道的生菜中沙门氏菌的患病率和污染水平进行了系统回顾和分析,研究结果可用于风险评估中识别和量化与食用生菜相关的风险,并确定未来研究的数据缺口。

表3 果蔬中沙门氏菌风险评估研究成果

2.2.2 国内沙门氏菌风险评估研究进展

截至目前,我国针对畜禽肉类、乳制品等开展了沙门氏菌风险评估的研究工作,关于即食果蔬中沙门氏菌定量或半定量风险评估的研究相对较少。刘元靖[35]对杭州市家庭消费草莓中主要的污染物鼠伤寒沙门氏菌进行了定量风险评估,其中主要包括对从零售点到家庭、家庭贮藏、清洗3个主要环节建立微生物预测模型,结合鼠伤寒沙门氏菌初始污染数据,用剂量效应模型得出居民因消费草莓而发生鼠伤寒沙门氏菌感染概率。马晨等[36]研究了7~25 ℃环境中,不同接种剂量下沙门氏菌在鲜切蔬菜中生长情况。结果表明,贮藏温度影响沙门氏菌在蔬菜中的生长行为。降低贮藏温度是减少细菌污染和蔬菜保鲜的有效方式。

2.3 大肠埃希氏菌O157∶H7

大肠埃希氏菌 O157∶H7 是肠出血性大肠埃希氏菌(EnterohemorrhagicEscherichiacoli, EHEC)中最常见的血清型,主要通过污染禽蛋类、生的或半熟的肉制品导致人的感染,但由果蔬和水的污染而引起的该菌感染也在迅速增加。E.coliO157∶H7感染剂量较低,因此即使它少量存在于农产品上,也会严重威胁公众的健康。

2.3.1 国外大肠埃希氏菌O157∶H7风险评估研究进展

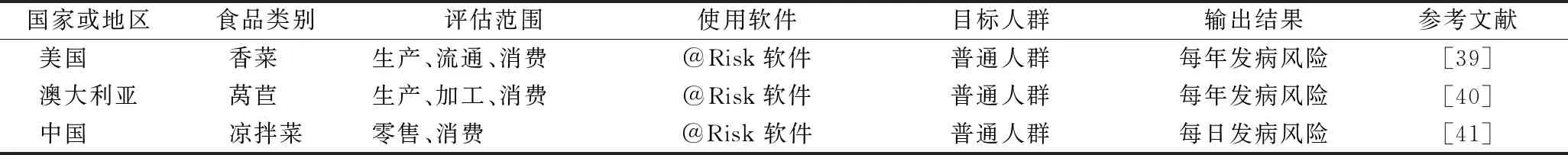

国际上有多项研究对果蔬中E.coliO157∶H7进行了定量风险评估模型的开发(表4)。FRANZ等[37]开发了一个风险模型来估计生菜被粪便改良土壤中E.coliO157∶H7污染的概率。类似的,也有学者建立了西班牙农场中菠菜初级生产过程中不同环境因素对大肠埃希氏菌污染情况影响定量模型[38]。这些研究中开发的模型建立了一个初步框架,有助于评估不同的农业干预策略对食源性致病菌潜在流行率的影响。HORR等[39]模拟从农场到餐桌的香菜供应链中E.coliO157∶H7的生长情况,评估其对美国公共健康的风险。该模型预测食用新鲜香菜的患病概率非常低,夏季和冬季种植的香菜分别有3.7%和1.6%的概率导致美国每年发生10 例以上的病例。结合已有的研究经验,BOZKURT等[40]利用蒙特卡洛模拟评估澳大利亚农场中不同的天气条件以及采前、采后实践对鲜切莴苣的E.coliO157∶H7污染水平的影响。QMRA模型预测,在采前实践中,E.coliO157∶H7年平均污染水平0.3~3.4 lgCFU/g,患病率为2%~6.3%;澳大利亚每年因食用被E.coliO157∶H7污染的鲜切莴苣而患病的平均病例数为43 例。敏感性分析表明,在采后实践中,预测的每年患病人数对零售贮存温度、家庭贮存温度和洗涤最为敏感。同时研究也发现,收获时莴苣中的E.coliO157∶H7污染水平受到一系列单独和相互作用的环境因素的显著影响。上述多项研究也证明温度控制是最重要的控制条件,适宜的温度能够减少病例数和患病概率。

表4 果蔬中E.coli O157∶H7风险评估研究成果

2.3.2 国内大肠埃希氏菌O157∶H7风险评估研究进展

目前国内E.coliO157∶H7的风险评估工作正在逐步开展中,孔繁娟[41]针对4个省市部分地区凉拌菜中E.coliO157∶H7的污染状况、居民的膳食摄入结合凉拌菜特点进行风险评估。评估结果表明平均每天食用到含大肠杆菌的凉拌菜可能引发疾病的概率即患病率为0.044%,处于低风险区。大肠埃希氏菌在我国食品类危害分析和风险评估工作滞后,以即食果蔬为主要研究对象的风险评估工作仍处于空白阶段,控制力度不够,严重影响我国食品安全卫生,应加大对食品中大肠埃希氏菌的检测力度,继续推进风险评估工作。

2.4 金黄色葡萄球菌

金黄色葡萄球菌在自然界中广泛存在,可以引起食品污染并导致细菌性食物中毒。乳制品、熟肉制品以及不经加热的鲜切果蔬等都是易被金黄色葡萄球菌污染的食品种类。在适宜的环境条件下,金黄色葡萄球菌会产生肠毒素并导致消费者患病。在美国,金黄色葡萄球菌引起的食物中毒事件占细菌性食物中毒事件的 33%,位居第二;加拿大则更多,占45%;在欧洲部分国家为 50%以上[42]。金黄色葡萄球菌是我国第三大食源性致病菌[43]。

2.4.1 国外金黄色葡萄球菌风险评估研究进展

目前,国外针对生乳、奶粉等开展了广泛的金黄色葡萄球菌的定量风险评估工作[44],即食果蔬中金黄色葡萄球菌的研究多集中于预测模型的构建。MELDRUM等[45]对英国外卖餐厅中蔬菜沙拉进行微生物安全性分析,以评估这些即食食品带给消费者的风险。研究发现,2.7%的即食沙拉蔬菜上的金黄色葡萄球菌是由于不良卫生习惯所致。沙拉蔬菜的微生物污染可能来自环境,也可能来自与受污染的容器、设备和器具、手、清洁布或蚊虫的接触,因此在生产加工过程中要严格保证卫生条件。

2.4.2 国内金黄色葡萄球菌风险评估研究进展

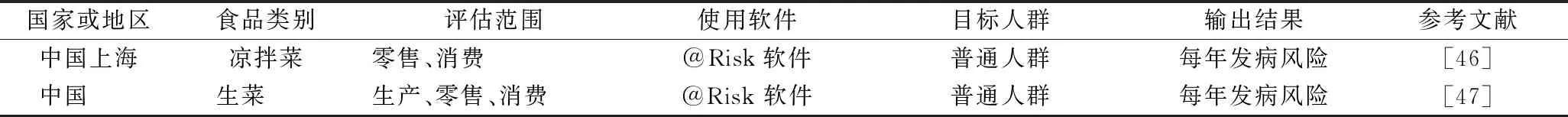

国内对即食果蔬中金黄色葡萄球菌的风险评估研究有一定的进展(表5)。蔡华等[46]系统评估了从零售到消费过程中由食用凉拌菜引起的金黄色葡萄球菌肠毒素中毒的风险,并根据风险评估结果寻找有效的预防措施。结果显示,上海市居民每次食用凉拌菜发生金黄色葡萄球菌中毒的概率为 0.04%,每年可能的患病例数为 51.81 万例。瞿洋等[47]从生菜种植环节入手,排查不同种植方式中各环境因素及产品的污染数据,结合我国居民的消费习惯和金黄色葡萄球菌在生菜中的生长与失活模型,对我国生菜中的金黄色葡萄球菌进行定量风险评估。结果显示,食用前生菜中金黄色葡萄球菌的污染平均值为-1.95 lgCFU/g;生菜导致金黄色葡萄球菌中毒的概率为 2.72×10-4,每年因此引发的食物中毒病例约为 77 万人。敏感性分析显示,土壤中金黄色葡萄球菌的初始污染水平对生菜中金黄色葡萄球菌的污染影响最大。以上研究均表明,有效清洗食材、购买后尽快食用和冷藏贮存将有效降低即食果蔬引起金黄色葡萄球菌中毒的风险。

表5 果蔬中金黄色葡萄球菌风险评估研究成果

3 总结与展望

由于即食果蔬消费量的增加和食品链复杂性的提升,即食果蔬中食源性致病菌的风险也越来越受到关注。风险评估是制定质量控制体系、设定食品安全目标并最终实现食品安全风险控制的重要科学手段。对即食果蔬中食源性致病菌进行风险评估有利于识别和量化风险,确定未来研究的数据缺口,为生产消费提供管理和干预措施。

风险评估是一个涉及较多信息和数据的系统性工作,通常使用的模块化评估方法使得该工作变得方便可行。即食果蔬从“农场到餐桌”涉及的环节相对较少,这为风险评估提供了便利,风险评估也可以依照风险管理者不同的需求选择全链条或者其中的部分环节开展。目前,关于即食果蔬中食源性致病菌风险评估工作主要集中在进行准确的定量风险评估。足够的有效信息和科学数据是保证定量风险评估结果准确性的前提,其中即食果蔬中食源性致病菌的定性或定量污染数据又是关键,目前可用的公开数据有限,使用元分析是弥补这一不足的重要手段。暴露评估完整过程的建模也是影响风险评估准确性的重要因素,基于预测微生物模型描述致病菌动态行为的建模工作已开展较多,但多数建模研究未针对真实的果蔬中致病菌污染场景开展,如通常果蔬中致病菌的起始污染水平较低,另外存在的背景微生物也会影响致病菌的生长和存活。因此,基于真实场景的建模是定量风险评估结果准确性的重要保障。

我国食品微生物风险评估处于快速发展阶段,提高即食果蔬中致病菌风险评估的有效性和准确性,结合正确的风险管理决策建立系统的即食果蔬监管体系,都是我国即食果蔬微生物风险评估未来需要努力的方向。