基于无线体温监测技术探讨慢性心力衰竭不同证型穴位温度变化情况及中药治疗效果

2022-09-29王婷叶小汉吕洪雪董明国

王婷 叶小汉 吕洪雪 董明国

慢性心力衰竭(简称慢性心衰)是由任何心脏结构或功能异常导致心室充盈或射血能力受损所致的一组复杂临床综合征[1]。患者皮肤的冷暖和温度变化,可以反映末梢循环和组织器官的灌注情况。探索慢性心力衰竭患者穴位温度变化与患者中医证型分布规律具有重要意义。本研究观察慢性心力衰竭3 个常见证型,通过检测膻中穴及跗阳穴的温度,探讨不同穴位的温度变化与中医证型的关系,现报告如下。

1 资料与方法

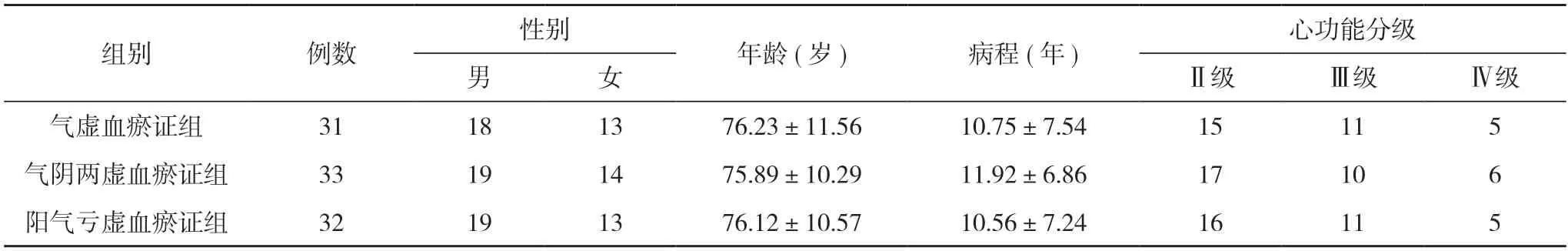

1.1一般资料 选择东莞市中医院2020 年12 月~2021 年12 月门诊及住院部收治的96 例慢性心力衰竭患者作为研究对象,其中男56 例,女40 例;年龄最大85 岁,最小42 岁,平均年龄76.1 岁。将患者按照中医证型不同分为气虚血瘀证组(31 例)、气阴两虚血瘀证组(33 例)、阳气亏虚血瘀证组(32 例)。三组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 三组患者一般资料比较(n,)

表1 三组患者一般资料比较(n,)

注:三组比较,P>0.05

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断标准 ①慢性心力衰竭诊断符合国内临床评估标准,并参考 Framingham 心力衰竭诊断标准;②心功能分级参照美国纽约心脏病学会 (NYHA)1994 年修订标准,心功能分级Ⅱ~Ⅳ级;③有基础心脏病病史;④年龄18~85 岁;⑤心力衰竭病程>6 个月;⑥患者均签署知情同意书。

1.2.2中医证候诊断标准 参照2014 年《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》和2016 年《慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》,主要分为3 个证型,分别为气虚血瘀证、气阴两虚血瘀证、阳气亏虚血瘀证。由2 位主治职称以上的医师根据诊断标准对患者进行中医辨证。

1.3排除标准 ①急性心功能不全、急性冠状动脉综合征、活动性心肌炎患者;②感染和发热患者,体温>37℃;③合并严重肺、肝、肾功能障碍或内分泌、神经及造血系统等严重原发病或恶性肿瘤患者;④妊娠或哺乳期妇女;⑤痴呆或精神障碍患者;⑥有可能会导致病死率升高的因素:如血流动力学不稳定、恶性心律失常、严重未修补的瓣膜性心脏病、梗阻性心肌病、缩窄性心包炎、心包填塞、肺栓塞等。

1.4终止标准 ①出现严重不良事件;②不愿意继续进行临床试验;③临床试验过程中发生了重要偏差,如依从性太差等,难以进行治疗效果评价。

1.5方法 详细登记患者姓名、性别、年龄,制定慢性心力衰竭的中医辨证分型观察表,由2 名高年资医师对患者的主要症状、舌脉进行甄别。采用广东宝莱特医用科技股份有限公司的无线体温监测系统检测三组患者治疗前后膻中穴及双侧跗阳穴的24 h 温度,其中双侧跗阳穴取平均值。

三组患者均采用基本西药治疗,依照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》推荐的药物规范治疗。在此基础上,根据2014 年《慢性心力衰竭中医诊疗专家共识》[2]和2016 年《慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》[3],气虚血瘀证组采用保元汤合血府逐瘀汤治疗,气阴两虚血瘀证组采用生脉散合血府逐瘀汤治疗,阳气亏虚血瘀证组采用真武汤合血府逐瘀汤治疗。1 剂(浓煎100 ml)/d,早晚分2 次服。中药煎药统一由医院中药房代煎,代煎过程严格按照本院代煎中药规范执行。

三组患者疗程均为8 周。

1.6观察指标 比较三组治疗前后膻中穴和跗阳穴的24 h 平均温度、BNP 水平、LVEDd、LVEF,观察三组治疗前膻中穴与跗阳穴的24 h 温度变化情况。

1.7统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

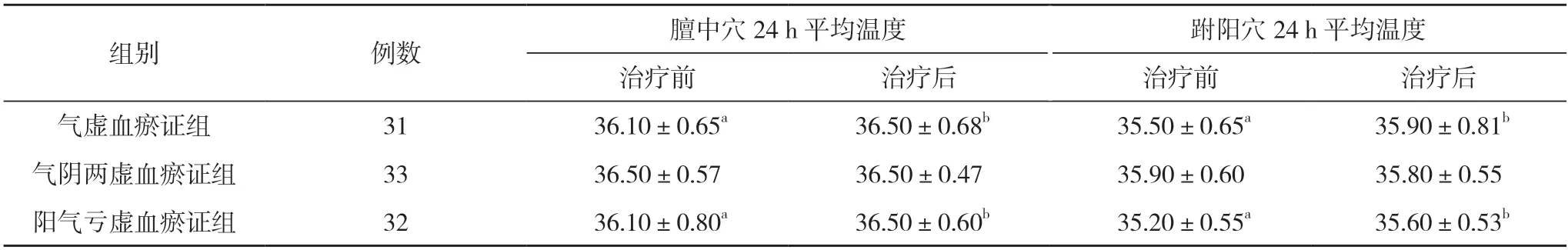

2.1三组治疗前后膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度比较 治疗前,气阴两虚血瘀证组膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度均高于气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组,差异具有统计学意义(P<0.05);气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,气虚血瘀证组和阳气亏虚血瘀证组膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度均高于本组治疗前,差异具有统计学意义(P<0.05);气阴两虚血瘀证组膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度治疗前后比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,三组膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 三组治疗前后膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度比较(,℃)

表2 三组治疗前后膻中穴、跗阳穴的24 h 平均温度比较(,℃)

注:与气阴两虚血瘀证组比较,aP< 0.05;与本组治疗前比较,bP<0.05

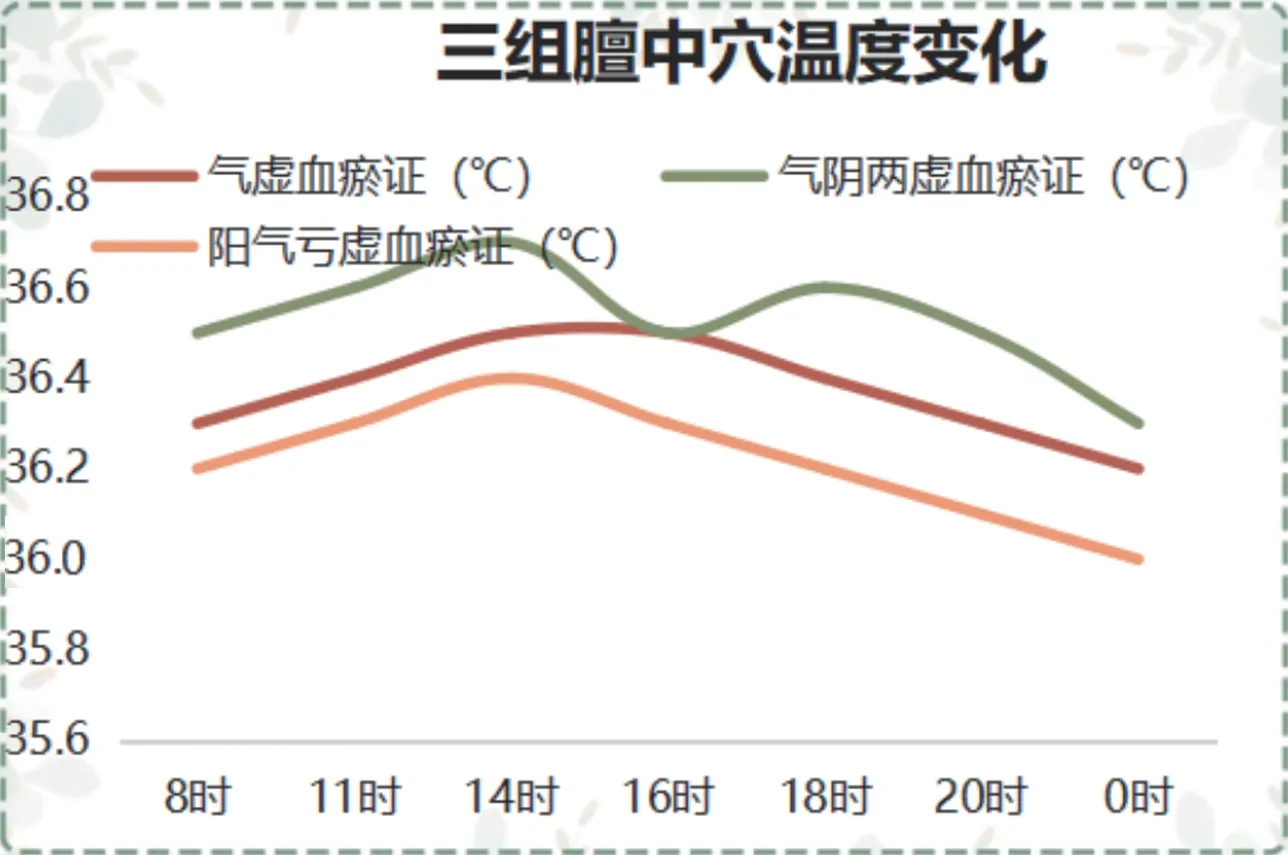

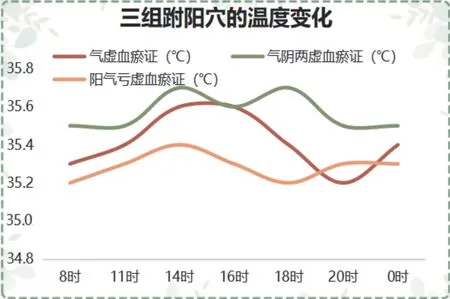

2.2三组治疗前膻中穴与跗阳穴的24 h 温度变化情况 三组治疗前膻中穴的体温波动曲线都不同,气阴两虚血瘀证组全天体温波动范围大,气虚血瘀证组和阳气亏虚血瘀证组体温相对平稳。气阴两虚血瘀证组在午后14 时和18 时有两个小高峰,而气虚血瘀证组和阳气亏虚血瘀证午后14 点后体温持续下降。见图1。三组治疗前跗阳穴的体温波动曲线不同,气阴两虚血瘀证组在午后14 时和18 时有两个小高峰,20 点以后温度波动不大;气虚血瘀证组16 点温度达到高峰,持续下降到20 点,20 点以后温度稍升高;阳气亏虚血瘀证组午后14 点后体温持续下降,20 点以后趋于平稳。见图2。

图1 三组患者治疗前膻中穴位温度变化

图2 三组患者治疗前跗阳穴位温度变化

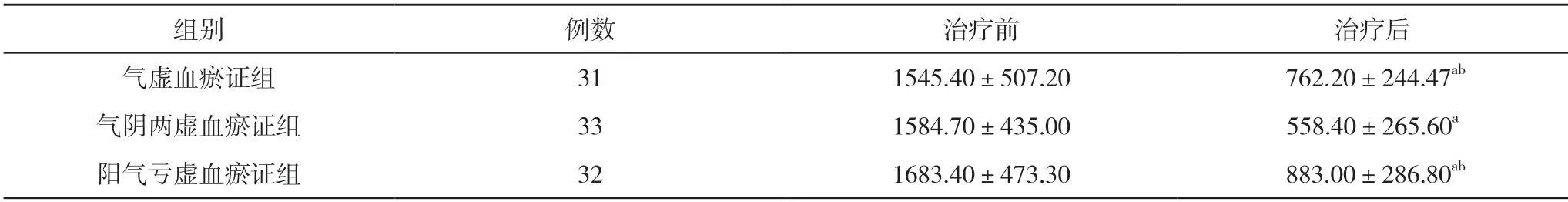

2.3三组治疗前后BNP 水平比较 治疗前,三组BNP 水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,三组BNP 水平均较本组治疗前降低,且气阴两虚血瘀证组低于气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组,差异具有统计学意义(P<0.05);气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组BNP 水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 三组治疗前后BNP 水平比较(,ng/L)

表3 三组治疗前后BNP 水平比较(,ng/L)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与气阴两虚血瘀证组治疗后比较,bP<0.05

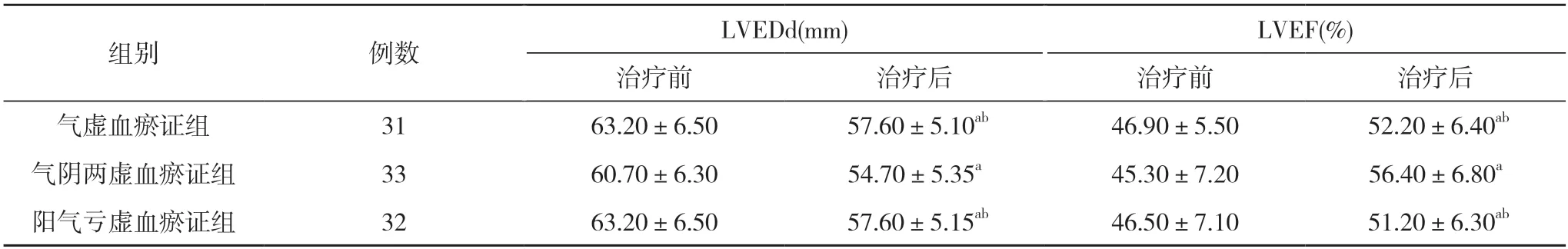

2.4三组治疗前后LVEDd、LVEF 比较 治疗前,三组LVEDd、LVEF 比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,三组LVEDd 短于本组治疗前,LVEF 高于本组治疗前,且气阴两虚血瘀证组LVEDd 短于气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组,LVEF 高于气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组,差异具有统计学意义(P<0.05);气虚血瘀证组、阳气亏虚血瘀证组LVEDd、LVEF 比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表 4。

表4 三组患者治疗前后LVEDd、LVEF 比较()

表4 三组患者治疗前后LVEDd、LVEF 比较()

注:与本组治疗前比较,aP<0.05;与气阴两虚血瘀证组治疗后比较,bP< 0.05

3 讨论

心肌重构是心力衰竭的重要病理生理基础,在心肌受损、心室负荷过重、心室充盈受限及心律失常等多种因素影响下均可引起血流动力学改变,激活神经-体液调节系统的代偿机制,引起心室重构以改善心脏泵功能。生理状态下,体温的主要调控方式由自主神经系统介导的出汗和心血管系统适应性的血流输出调节,二者的平衡使得机体在受到刺激时可以使体温维持相对平衡[4]。当发生心力衰竭时,血流动力学紊乱和神经内分泌异常激活使得体温调节出现障碍,同时外周组织器官灌注不足和末梢循环障碍,会引起外周皮肤温度改变。因此外周温度理论上可能会因为心力衰竭的发生而改变,心力衰竭患者病情改善后体温亦可能出现相应的变化。

中医学中的阴阳五行学说及八纲辨证里面的寒热常以外周的温度作为其中一种判断属性的依据。五脏六腑通过调节气血阴阳,营卫参与机体的体温调节,只有各脏腑间的功能协调,才不会出现偏热及偏寒之象。穴位是人体经络、脏腑之气输注于体表的部位,通过穴位的诊察可以了解疾病的部位、性质,穴位温度是其中一种表现形式。不同穴位其温度是有差别的,齐丛会等[5]研究指出人体穴位温度的分布是有规律的,在生理状态下呈向心性升高趋势,越接近躯干头面,温度越高。而在疾病状态下,穴位温度及不同穴位之间的差值有相应的改变。穴位温度的变化主要与人体阴阳分布相关,“阳盛则热,阴盛则寒”是其产生变化的主要原因[6]。本研究选取近心端的膻中穴和远心端的跗阳穴,膻中为任脉经穴,不仅有足太阴、少阴及手太阳、少阳经气交汇于此,而且又是心包募穴和气之会穴,能调一身之气,《灵枢·胀论》中膻中解释为:“膻中者,心主之宫城也”。跗阳穴,隶属足太阳膀胱经,足少阳、足阳明二经的阳气在此带动足太阳经的气血上行。膀胱经足部上行的阳气至本穴后散热而化为湿冷的水气,由于有足少阳、足阳有二经上行的阳气为其补充热量,足太阳膀胱经的水湿之气才得以继续上行[7,8]。故通过近心端膻中穴和远心端跗阳穴的穴位温度变化可以间接反映心力衰竭的证型和治疗效果。

通过本研究发现气阴两虚血瘀证患者膻中穴和跗阳穴全天的体温较气虚血瘀证组及阳气亏虚血瘀证组更高,气阴两虚血瘀证组经治疗后BNP、心脏彩超LVEF 及LVEDd 均较体温较低的气虚血瘀证及阳气亏虚血瘀证组改善更明显。这与中医理论是相符合的,气阴患者,因阴血不足,虚火炎上,滋润、制约阳热的功能减退,使阴不制阳,而出现燥、热、化气太过等阴虚内热表现,故表现为穴位温度偏高。气虚及阳虚的患者因卫阳不足,无以温煦,则四肢不温,体温相对下降[8,9]。同时三组患者全天的体温波动曲线都不尽相同,气阴两虚血瘀证组全天体温波动范围大,气虚血瘀组和阳气亏虚血瘀证组体温相对平稳。气阴两虚血瘀证组在午后14 时和18 时有两个小高峰,而气虚血瘀组和阳气亏虚血瘀证组午后14 点后体温持续下降。这几个证型穴位体温波动变化与《素问·金世真言论》中昼夜阴阳消长转变的规律是一致的,人与自然界阴阳的昼夜变化节律同步,阳气从平旦开始上升,至日中达最盛,然后逐渐下降,至黄昏阳气尽而阴气开始上升,到夜半阴气盛极,而后阴气渐衰,到平旦阴气尽而阳气始升,如此周而复始。故气虚和阳虚者则上午得阳气之助,体温逐渐升高,下午随着阳气的逐渐衰减亦逐渐下降[10,11]。而气阴两虚血瘀证组患者在16 时和18 时,为一天阳气将尽、阴气始盛之时,故气阴两虚血瘀患者体温得阴气之助,又出现第二个高峰。

另外,该临床研究结果表明,在常规西药抗心力衰竭治疗基础上,根据中医辨证施治加用中药方能提高患者LVEF,在一定程度改善LVEDd,并能降低慢性心力衰竭患者的BNP 水平,延缓心室重构过程。同时治疗后患者体温较前有升高。患者体温调节中的出汗散热功能正常,并且在静息状态下出汗较正常人明显增多,但是血管扩张散热能力受损,慢性心力衰竭患者过多的出汗导致散热增加而皮肤血管不能扩张提供相匹配的血流供应,致使局部温度下降。当患者慢性心力衰竭症状改善后,血管扩张功能较治疗前修复,故体温较治疗前升高[12,13]。

综上所述,慢性心力衰竭证型不同,近心端及远心端的穴位温度也不同,经过中药治疗可改善心功能,同时部分证型穴位温度有变化。因此,通过穴位温度变化可评估慢性心力衰竭的病情变化和用药疗效,为进一步探讨穴位温度在心力衰竭中扮演的角色提供客观依据。