先兆流产孕妇外周血淋巴细胞培养与染色体核型分析结果的研究

2022-09-29彭小媚

蔡 敏,彭小媚,程 铭

(贺州市人民医院检验科,广西 贺州 542800)

先兆流产是指女性在妊娠28 周前先出现少量阴道流血,后出现阵发性下腹痛或腰痛,盆腔检查提示宫口未开、胎膜完整,无妊娠物排出,子宫大小与孕周相符的一种表现[1-2]。先兆流产孕妇若症状持续加重,可发展为难免流产。研究报道,染色体异常是引起先兆流产的主要原因,包括染色体数量异常和结构异常,在早期自然流产中有50% ~60% 的妊娠物中有染色体异常,夫妇中有1 人染色体异常即可传至后代,导致流产或反复流产[3-4]。因此,现阶段对先兆流产孕妇进行染色体核型分析逐渐引起研究者的关注。染色体核型分析是以分裂中期染色体为研究对象,根据染色体的长度、着丝点位置、长短臂比例和随体的有无等特征,借助显带技术对染色体进行分析、比较、排序与编号,根据染色体结构与数目的变异情况进行诊断,可为细胞遗传分类、物种间亲缘关系及染色体数目、结构变异的研究提供理论依据[5-6]。外周血淋巴细胞培养是染色体检测的常用方法。据报道,外周血淋巴细胞培养在不孕不育和生殖科的临床诊疗中已取得诸多成效,但在先兆流产诊疗中应用的报道还相对较少[7-8]。故本研究对先兆流产孕妇的外周血淋巴细胞培养与染色体核型分析结果进行探讨,旨在为临床优生优育、保胎护胎提供一定参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2015 年1 月至2021 年1 月在我院生殖中心就诊的先兆流产孕妇514 例及同期进行常规产检的健康孕妇514 例作为研究对象。将其中514 例先兆流产孕妇作为试验组,将其中514 例健康孕妇作为对照组。病例的纳入标准:试验组孕妇的病情符合先兆流产的诊断标准[9],需要予以保胎等相关处理;对研究内容知情,并签署了知情同意书。病例的排除标准:存在心、肝、肾等器官功能不全;合并有恶性肿瘤;既往有流产史。两组孕妇的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。本研究已通过我院医学伦理委员会的批准。

表1 两组孕妇一般资料的比较

1.2 方法

所有入组孕妇均行外周血淋巴细胞培养,并于G显带后行外周染色体核型分析,具体的检测流程是:在无菌条件下采集孕妇的肘正中静脉血3mL,将血液标本置于外周血淋巴细胞培养基中,并在37℃的环境下培养66 ~68h。之后在培养基中加入秋水仙素,继续培养72h 后行离心处理(转速为1500r/min,离心时间为10min)。收集培养物,用0.075% 的氯化钾(KCL)低渗处理35min,加入固定液固定30min 后进行制片和染色显带。于G 显带后行外周染色体核型分析,每个病例于油镜下计数30 个中期分裂相,分析5 ~8 个核型,异常标本加倍至50 个核型,根据细胞遗传学国际命名体制[10]进行外周血染色体核型分析和命名。

1.3 观察指标

比较两组孕妇染色体核型异常的发生率。观察试验组中染色体结构异常孕妇与染色体数目异常孕妇的具体情况。观察试验组中多态性异常核型孕妇的具体情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件对本研究中先兆流产孕妇的临床资料进行整理与分析,满足正态分布且方差齐的计量资料采用±s表示,用t检验;计数资料用% 表示,用χ² 检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组孕妇染色体核型异常发生率的比较

对两组孕妇进行外周血淋巴细胞培养与染色体核型分析的结果显示,试验组中共检出105 例染色体核型异常者,其中染色体结构异常者有99 例,染色体数目异常者有6 例;对照组中共检出5 例染色体核型异常者,均为多态性核型。试验组孕妇染色体核型异常的发生率为20.43%,显著高于对照组孕妇的0.97%(P<0.05)。详见表2。

表2 两组孕妇染色体核型异常发生率的比较[例(%)]

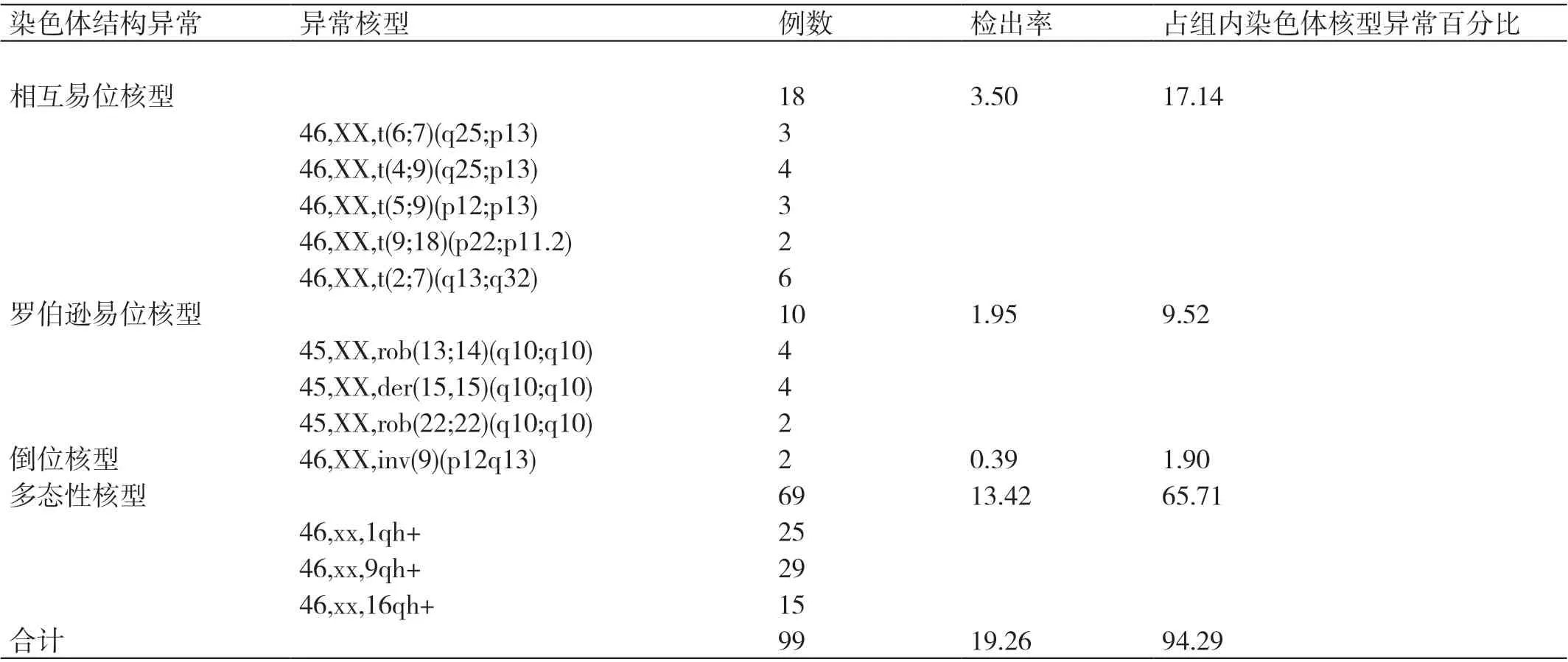

2.2 试验组中99 例染色体结构异常孕妇的具体情况分析

在试验组99 例染色体结构异常孕妇中,多态性异常核型孕妇最多,占组内染色体核型异常孕妇总数的65.71%,相互易位核型、罗伯逊易位核型、倒位核型孕妇分别占组内染色体核型异常孕妇总数的17.14%、9.52%、1.90%。详见表3。

表3 试验组中99 例染色体结构异常孕妇的具体情况分析(%)

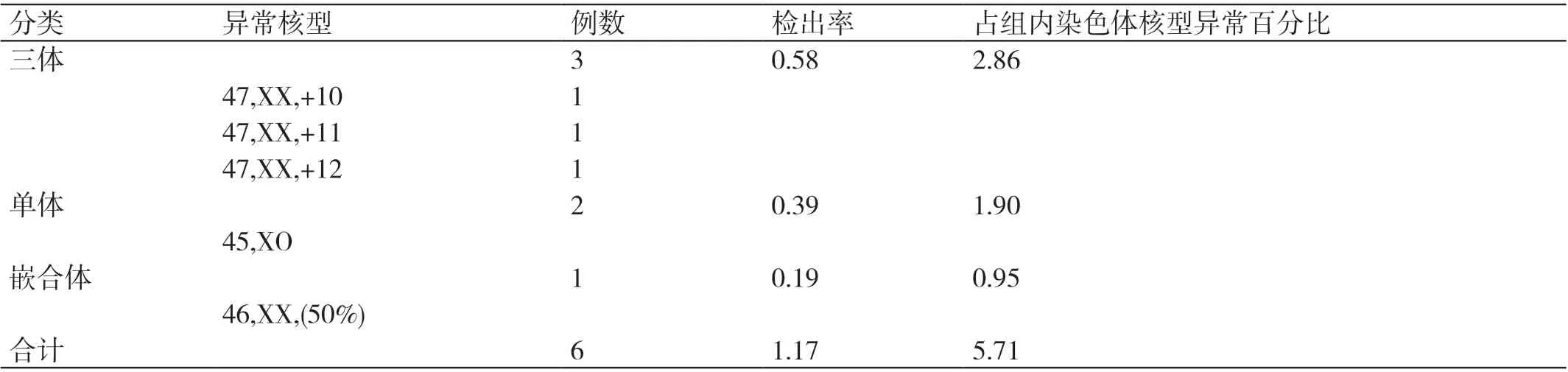

2.3 试验组中6 例染色体数目异常孕妇的具体情况分析

在试验组6 例染色体数目异常孕妇中,三体型异常核型、单体型异常核型、嵌合体型异常核型孕妇分别有3 例、2 例、1 例,分别占组内染色体核型异常孕妇总数的2.86%、1.90%、0.95。详见表4。

表4 试验组中6 例染色体数目异常孕妇的具体情况分析(%)

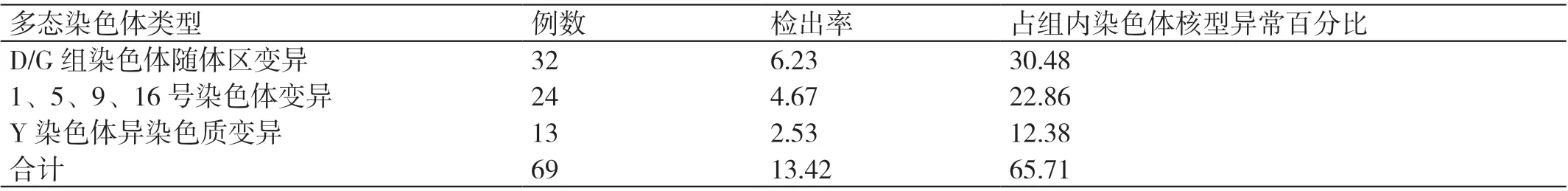

2.4 试验组中69 例多态性异常核型孕妇的具体情况分析

在试验组69 例多态性异常核型孕妇中,D/G 组染色体随体区变异孕妇共有32 例(其中13、14、15、21、22 号染色体变异孕妇分别有12 例、3 例、9例、4 例、4 例),占组内染色体核型异常孕妇总数的30.48%;1、5、9、16 号染色体变异孕妇共有24 例(其中次缢痕增加包括1qh+、5qh+、9qh+、16qh+ 孕妇分别有5 例、5 例、8 例、6 例),占组内染色体核型异常孕妇总数的22.86%;Y 染色体异染色质变异孕妇共有13 例(其中Yqh+、Yqh-孕妇分别有7 例、6 例),占组内染色体核型异常孕妇总数的12.38%。详见表5。

表5 试验组中69 例多态性异常核型孕妇的具体情况分析(%)

3 讨论

导致先兆流产发生的原因较多,目前临床上多认为胚胎、母体、父亲及环境因素与先兆流产的发生有关,保胎治疗是其常规的治疗方案[11]。先兆流产孕妇若阴道流血增多或腹痛加剧,导致不可避免的流产时,多需要及时终止妊娠。早期进行染色体检测对促进优生优育有重要的意义。本研究中进行外周血淋巴细胞培养与染色体核型分析的结果显示,试验组孕妇染色体核型异常的发生率为20.43%,显著高于对照组孕妇的0.97%(P<0.05)。故推测先兆流产的发生与母体染色体核型异常有关,尤其与多态性核型关系密切。染色体多态性是结构性异染色质中重复的DNA 序列,具有良好的密集型和固缩性,在稳定姐妹染色单体的分离与结合、同源染色体的配对中有一定作用,其异常表现为同源染色体大小、形态或着色强度的差异,且有明显的生物遗传效应。研究指出,先兆流产孕妇的染色体多态性常发生于9 号染色体,证实了多态性异常核型与先兆流产结局有关[12]。分析原因可能与染色体的生长、分裂过程有关,母体中多态性染色体会增加配子在减数分裂过程中的不稳定性,直接影响受精及胎儿发育的过程,提升了先兆流产的发生风险。相互易位与罗伯逊易位核型对先兆流产亦有重要影响。刘芳[13]、邱峰龙等[14]研究报道,约有4% 的先兆流产孕妇经观察发现有染色体核型改变,包括平衡易位、罗伯逊易位、染色体嵌合与倒位。其中染色体相互易位是指两种不同染色体的片段发生重新排列,虽然在个体上进行了重新排列,但基因数量未发生明显变化,故而胚胎发育上相对正常。然而相互易位的染色体在减数分裂过程中经分离、配对与互换后可产生18 种合子,除去其中1 种正常核型、1 种平衡易位外,余下的染色体均为部分三体或单体的不平衡易位,导致受精卵结合后由于遗传物质的不平衡难以完成胚胎发育的生命活动,故而发生流产。本研究中入组的514 例试验组孕妇染色体相互易位的发生率为3.50%,显著高于正常孕妇。罗伯逊易位也是临床上多见的染色体重排,是发生于近端着丝粒染色体的一种易位形式,指两个近端着丝粒染色体在着丝粒部位发生断裂后,二者的长臂于着丝粒处接合并形成一条由长臂构成的衍生染色体,其断臂在构成小染色体后于第二次分裂时丢失[15]。小染色体的全部基因均表达在前者的长臂染色体中,因此罗伯逊易位中只有45 条染色体,其表型多为正常,但在形成配子时可发生异常,引起先兆流产或胎儿死亡。本研究中入组的514 例试验组孕妇染色体罗伯逊易位的发生率为1.95%,显著高于正常孕妇。同源性罗伯逊易位孕妇产生的胚胎染色体多为单体或三体形式,其常于妊娠早期发生流产;在非同源性罗伯逊易位孕妇的胎儿中,仅有1/3 胎儿可发育为正常新生儿,余下2/3 胎儿多为畸形儿或发生流产。

本研究的结果显示,在试验组99 例染色体结构异常孕妇中,多态性异常核型孕妇最多,占65.71%,而相互易位核型、罗伯逊易位核型、倒位核型孕妇分别占17.14%、9.52%、1.90%。染色体倒位(inversion)指同一条染色体发生两处断裂,其中间部分倒转180°后重新连接,若断裂处发生于染色体其中一条臂上则称为臂内倒位,若发生于长短臂之间的丝粒区则称为臂间倒位[16]。臂内倒位时两条染色体的长度不发生变化,臂间倒位时两条染色体的长臂与短臂均出现递减。染色体倒位多见于9 号染色体,故而inv(9)具有基因多态性,但与遗传物质改变无关,因此不会产生遗传效应。既往的报道指出,inv(9) 在不孕不育、流产和出生畸形人群中的水平显著升高,而染色体臂间倒位片段的长度与不良妊娠结局关系密切,臂间倒位的片段越长,形成交叉环的几率越大,其产生不平衡配子的相对概率越小,故而活产率也更高[17]。本研究的结果显示,在试验组6 例染色体数目异常孕妇中,三体型异常核型、单体型异常核型、嵌合体型异常核型孕妇分别有3 例、2 例、1 例,分别占2.86%、1.90%、0.95%。表明先兆流产中常染色体三体型与性染色体单体型均为先兆流产染色体数目异常核型的主要类型。既往的研究发现,染色体三体和单体型异常孕妇具有较高的自然流产率[18]。这与本研究中的部分观点相似。分析其原因在于,父亲或母亲在配子形成时受精卵于分裂过程中出现了染色体的不分离现象,导致该染色体异常增多1 条或异常减少1 条,即出现三体型或单体型染色体。本研究的结果显示,在试验组69 例多态性异常核型孕妇中,D/G 组染色体随体区变异孕妇共有32 例,1、5、9、16 号染色体变异孕妇共有24 例,Y 染色体异染色质变异孕妇共有13 例。染色体多态性又称为异态性,指正常人群行染色体检查中所发现的微小变异。既往有研究认为,在流产人群中染色体多态性具有较高的发病率[19]。本研究中入组的514 例试验组孕妇中有69 例孕妇出现了染色体多态性,占组内染色体核型异常孕妇总数的71.13%。故考虑染色体多态性与先兆流产关系密切。染色体多态性具有明显的生物遗传效应,常仅涉及一对同源染色体中的一个。例如,染色体D/G 组的随体增加、减少或重复、短臂的长短变异,1、9、16 号等染色体着丝粒区荧光强度变异、次缢痕区的加长或缩短等,以及Y 染色体长臂异染色质部分长度的变异。染色体随体变异与孕妇的不良孕产史关系密切,故而在本研究中参与先兆流产的发生。分析其原因可能与染色体随体变异的生理机制有关。染色体在分裂的过程中阻碍了纺锤丝与着丝粒的紧密关系,使染色体发生分离,而Y 染色体多态性与长臂远端异染色质部分(q12)的长度有关。具体而言,Y 染色体多态性与异染色部分DNA 序列的缺失、重复或螺旋化有关。有学者认为该多态性差异主要与孕妇及其配偶所在的种族与地区差异有关[20]。而Y 染色体长臂差异引起流产的临床效应近些年也逐渐引起人们的关注,分析其机制可能是DNA 序列因高度重复导致基因功能丧失,影响了精子的正常发育和基因表达,导致受精卵在母体妊娠期间发育不足,进而导致先兆流产的发生。因此,在备孕期间不单应关注母体的染色体水平,其配偶的Y 染色体基因检测也应引起足够的重视。

综上所述,先兆流产孕妇染色体核型异常的发生率较高。临床医师应重视染色体异常的遗传学因素对先兆流产造成的影响,及时对孕早期孕妇行外周血淋巴细胞培养与染色体核型分析,分辨染色体的结构、数目和多态性变化,早期识别并干预先兆流产。