颈侧区淋巴清扫术治疗N1b期甲状腺乳头状癌的近远期疗效及安全性分析

2022-09-29何欢

何 欢

(绵阳市中心医院普外科,四川 绵阳 621000)

现阶段,甲状腺癌已成为世界范围内较为常见的一种恶性肿瘤,有着较高的发病率和致死率,且近年来其发病率仍呈持续升高的趋势。针对甲状腺癌颈侧区淋巴转移的患者,需根据其病情需要,实施科学且合理的颈侧区淋巴清扫。当前,临床上多采用常规的开放手术来进行此操作,常用切口的形状有长“领式”形、反“L”形及“L”形等,且切口长度一般需要达到9 ~18 cm,术后会遗留较大的手术瘢痕,即便选择基于仪器设备(如腔镜等)辅助下的颈侧区淋巴清扫,同样会留下>4 cm 的瘢痕,因而难以满足一些患者所提出的美容需求[1]。近年来随着甲状腺手术水平的不断提升及患者在美容需求方面的日渐增强,临床医师开始积极采用颈部没有瘢痕的颈侧区淋巴结清扫术来治疗甲状腺癌。有报道指出,颈部无瘢痕的颈侧区淋巴结清扫术在治疗甲状腺乳头状癌方面有着不错的疗效,且并发症少,可行性高[2]。本文就采用颈侧区淋巴清扫术治疗N1b 期甲状腺乳头状癌的近远期疗效及安全性进行评价。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 基线资料

选择2020 年1 月至2021 年1 月我院收治的N1b期甲状腺乳头状癌患者44 例作为研究对象。其纳入标准是:1)肿瘤直径≤4.5 cm,且颈侧区淋巴清扫术均在住院期间完成;2)淋巴结直径最大≤2.5 cm;3)随访期间未出现失访的情况。其排除标准是:1)中转其他手术,如颈侧区淋巴清扫术转开放手术;2)淋巴结融合,肿瘤已对神经、食管或气管造成侵犯;3)经超声联合CT 检查明确为胸骨、锁骨后淋巴结转移;4)肿瘤出现肺、骨等远处转移;5)存在严重的心、肝、肾等器官功能障碍。按照治疗方式的不同将其分为A 组(n=25)和B 组(n=19)。在A 组25 例患者中,有男性15 例,女性10 例;其最小年龄35 岁,最大年龄70 岁,平均年龄(41.36±4.29)岁。在B 组19例患者中,有男性11 例,女性8 例;其最小年龄35 岁,最大年龄69 岁,平均年龄(41.34±4.27)岁。两组患者的基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

A 组患者行开放手术,按照传统的开放手术流程进行操作。B 组患者行颈侧区淋巴结清扫术,方法是:选择胸乳入路,侧方淋巴结清扫的基本流程是:行全身麻醉,体位选择仰卧分腿位,过伸颈部,将头偏向健侧。将观察孔置于两乳头连线水平的胸骨右侧缘约1 cm 处,操作孔设在乳晕边缘(右侧为12:00 ~2:00位,左侧为10:00 ~12:00 位)。对颈前的皮下空间进行适当扩展,下到锁骨平面,向上分别将颌下腺、二腹肌后腹显露出来,胸锁乳突肌后缘为外侧界。对胸锁乳突肌与带状肌之间的间隙进行游离,首先分离肌间淋巴结,自胸锁乳突肌相对应的胸骨头和锁骨头肌腹中间,将间隙打开,并对胸锁乳突肌间隙进行牵拉,从上向下沿着带状肌外侧缘的颈内静脉表面进行分离。明确清扫的内侧界及下界,对迷走神经进行保护。在对静脉角位置进行分离时,用血管夹将淋巴管夹闭,然后再离断,防止出现乳糜瘘。于椎前筋膜前方,从下向上对淋巴结进行清扫,将颈横动脉显露出来,继续向上清扫,逐步显露颈丛神经。在对Ⅱ区进行清扫时,注意对副神经进行显露与保护,不可对面总静脉造成损伤。完成淋巴结清扫后,重点检查有无出血点及淋巴漏,确保各神经、血管处于完整状态。

1.3 观察指标

比较两组患者的手术时间、术中出血量、术后48 h 的视觉模拟评分法(VAS)评分[3]、清扫淋巴结数目(Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅵ区淋巴结清扫的数目)、术后并发症的发生率、病情复发的情况及美容满意度。VAS 的分值为0 ~10 分,患者的评分越高表示其术后切口疼痛越严重。术后并发症包括饮水呛咳、低钙血症、喉返神经损伤、永久性甲状旁腺功能低下等。采用自制的问卷调查两组患者的美容满意度。该问卷的总分为10 分,≥8 分表即表示满意。术后对患者进行随访(一直随访至今),随访期间每6 个月对患者进行1 次甲状腺彩超、甲状腺功能及颈部淋巴结彩超复查,评估肿瘤有无复发。

1.4 统计学方法

用SPSS 23.0 软件处理本研究中的数据,计量资料用±s表示,计数资料用% 表示,分别用t、χ²检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术时间、术中出血量及术后VAS评分的比较

两组患者均顺利完成手术,无患者出现毗邻结构(如颈静脉、气管等)损伤、淋巴结残留的情况。A组患者的手术时间较B 组患者短(P<0.05),术后48 h 的VAS 评分较B 组患者高(P<0.05)。两组患者术中的出血量相比,差异不显著(P>0.05)。详见表1。

表1 两组患者手术时间、术中出血量及术后VAS 评分的比较(± s)

表1 两组患者手术时间、术中出血量及术后VAS 评分的比较(± s)

术中出血量(mL)组别 手术时间(min)术后48 h 的VAS 评分(分)A 组(n=25)202.84±59.42 35.84±5.67 8.23±0.59 B 组(n=19)348.13±77.16 33.28±6.79 4.80±0.94 t 值 7.063 1.362 13.935 P 值 <0.001 0.180 <0.001

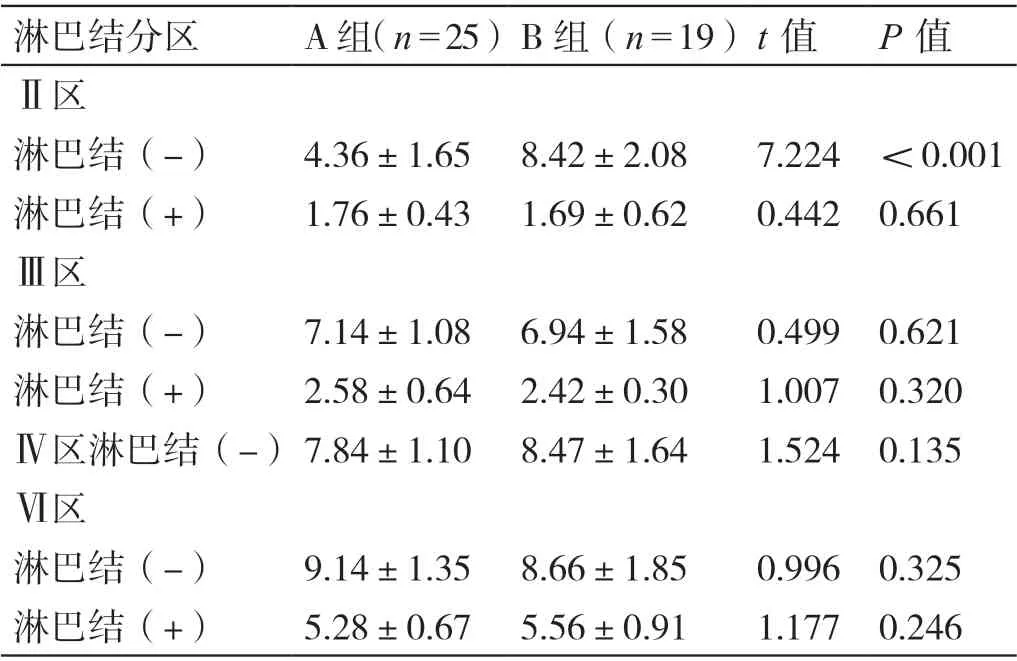

2.2 两组患者清扫淋巴结数目的比较

B 组患者Ⅱ区的淋巴结清扫数目较A 组患者多(P<0.05)。两组患者其他区的淋巴结清扫数目相比,差异不显著(P>0.05)。详见表2。

表2 两组患者清扫淋巴结数目的比较(个,± s)

表2 两组患者清扫淋巴结数目的比较(个,± s)

淋巴结分区 A 组(n=25)B 组(n=19)t 值 P 值Ⅱ区淋巴结(-) 4.36±1.65 8.42±2.08 7.224 <0.001淋巴结(+) 1.76±0.43 1.69±0.62 0.442 0.661Ⅲ区淋巴结(-) 7.14±1.08 6.94±1.58 0.499 0.621淋巴结(+) 2.58±0.64 2.42±0.30 1.007 0.320Ⅳ区淋巴结(-)7.84±1.10 8.47±1.64 1.524 0.135Ⅵ区淋巴结(-) 9.14±1.35 8.66±1.85 0.996 0.325淋巴结(+) 5.28±0.67 5.56±0.91 1.177 0.246

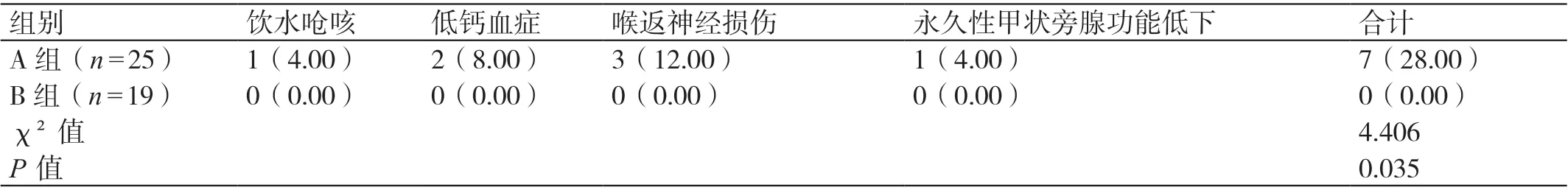

2.3 两组患者术后并发症发生率的比较

B 组患者术后并发症的发生率显著低于A 组患者(P<0.05)。详见表3。

表3 两组患者术后并发症发生率的比较[例(%)]

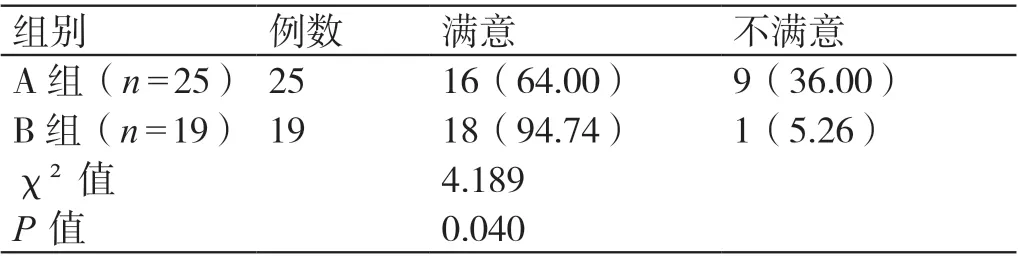

2.4 两组患者美容满意度及随访期间病情复发情况的比较

B 组患者的美容满意度为94.74%,较A 组患者的64.00% 高(P<0.05)。详见表4。两组患者随访期间均未出现病情复发的情况。

表4 两组患者美容满意度的比较[例(%)]

3 讨论

淋巴结转移是甲状腺乳头状癌比较常见的一种转移方式。有报道指出,甲状腺乳头状癌的颈部淋巴结转移率高达30 ~85%[4]。开放手术是治疗甲状腺乳头状癌侧颈部淋巴结转移有效且安全的术式,但遗留的瘢痕会影响患者颈部的美观[5]。近年来随着医疗水平的不断提高,许多新技术、新理念都被应用于N1b期甲状腺乳头状癌的治疗中。许多医师以此为切入点,积极寻找小切口的颈侧区淋巴清扫手术,以便在获得较好手术效果的同时,满足患者的美容需求。现阶段,国内外许多学者对N1b 期甲状腺乳头状癌患者是否需实施淋巴结切除,仍有较大的争议。研究指出,针对N1b 期分化型甲状腺癌患者,即便有淋巴结转移,但其有着比较低的恶性程度,同时其浸润速度也比较缓慢,在术后随访过程中积极观察,可再作进一步处理[6]。另有报道强调,再次手术会较大程度地损伤患者的机体,需要在初次切除甲状腺时便将周围的淋巴结一并清扫干净,这样能获得理想的近远期疗效[7]。当前,颈侧区淋巴结清扫术尚处于逐步完善阶段,此术式要求医师应具有丰富的手术经验及较强的操作技术,且熟悉术中、术后一些比较常见的并发症,如高碳酸血症等[8]。若操作技术不熟练,易造成肿瘤种植或术区短期内肿瘤复发等情况。另外,受胸锁关节、胸骨柄阻挡等因素的限制,颈静脉角处淋巴结的清扫难度较大,若处理不当,易引发淋巴结残留及术后淋巴漏[9-10]。本研究中对患者进行颈侧区淋巴清扫术时,首先对颈内静脉表面的淋巴纤维组织进行有限解剖,然后用拉钩将颈内静脉牵引向中线方向,将纤维脂肪、淋巴组织向上外侧提起,沿着颈内静脉后方向下进行解剖,并借助组织牵拉将颈静脉角处需清扫的下界暴露。而在管道结构上,用血管夹夹闭,然后再行离断处理。完成清扫后,将下界组织向头侧牵拉,从下向上进行清扫[11-12]。本研究的结果显示,在淋巴结清扫数目上,B 组患者较A 组患者多,其术后48 h的VAS 评分较A 组患者低,但手术时间较A 组患者长,考虑可能与淋巴结清扫手术操作较为繁琐有关。另外,两组患者均未出现毗邻结构损伤、淋巴结残留的情况,且B 组患者喉返神经损伤、永久性甲状旁腺功能低下等并发症的发生率更低。表明用颈侧区淋巴清扫术治疗N1b 期甲状腺乳头状癌的近远期疗效突出,且安全性高,更适用于本病的治疗。

综上所述,针对N1b 期甲状腺乳头状癌患者,用颈侧区淋巴清扫术进行治疗的近远期疗效均较好,术后切口疼痛轻、并发症少,安全性较高,且患者的美容满意度高,值得临床上推广应用。