古城之殇

——西安传统民居保护现状与问题剖析

2022-09-28徐智祥王军

徐智祥,王军

0 引言

千年古都西安文物古迹众多,历史遗存丰厚,传统民居位列其中占有举足轻重的地位。目前,西安传统民居主要分布于三学街、北院门及七贤庄3 片历史文化街区,反映了不同的历史风貌特色,蕴藏着隋唐以来深厚的文化内涵。伴随快速化的城市建设与旧城改造,大量传统民居遭受拆迁,破坏严重,古城肌理进而丧失,如何保护成为当务之急。本文所关注的濒危性传统民居主要为西安明城区内因受人类活动与自然因素影响而面临消逝的历史建筑遗存。

1 西安传统民居与历史文化名城

西安于1982 年被公布为第一批历史文化名城,其保护范围包含历史城区、历史文化街区、各级文保单位、历史建筑等多元内容,传统民居在众多遗产遗迹中作为城市历史基底的最小空间单元往往被忽略甚至遗忘。西安明城区现存传统民居主要位于历史文化街区核心保护范围,7 处民居已列为文物保护单位,如北院门144 号高家大院、兴隆巷42 号高培支旧居、化觉巷232 号安家大院、大麦市街38 号丁家大院等;多处民居在2006 年由西安市文物局和规划局进行挂牌,如西羊市121 号马家大院、西羊市6 号民居等;23 处传统民居在2021 年《西安历史文化名城保护规划(2020-2035)》中被公示为历史建筑;此外,绝大部分传统民居未有明确“身份”,并处于保护法规灰色地带,以致在城市建设与改造中成为牺牲品。

西安传统民居本体在历朝历代中虽经多次演变,但其所构成的整体街巷却一直延承至今,它们是城市历史的见证,更展现着西安传统文化价值。因此只有明确西安传统民居城市遗产主体的身份地位,才能达到历史名城的整体性保护目标,真正在现代化建设中实现可持续发展。

2 西安传统民居的保护历程

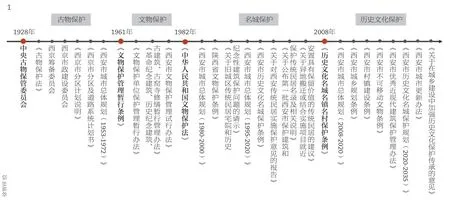

基于对西安历史文化名城建筑遗产保护体系的发展与传统民居的社会背景、相关政策法规及保护行动的梳理,可将西安传统民居的保护发展划为古物保护(1928-1961 年)、文物保护(1961-1982 年)、名城保护(1982-2008 年)、历史文化保护(2008 年至今)4 个主要阶段(图1)。

1 西安传统民居保护历程与相关政策,引自《中国建筑史料汇编》

2.1 古物保护

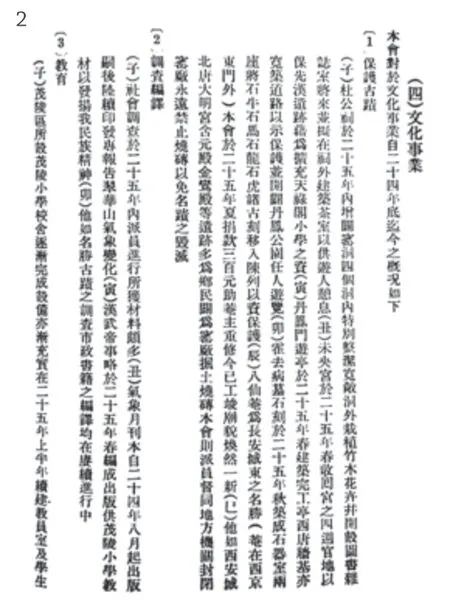

1927 年军阀混战结束后,国民政府对西安初步规划并于1928 年开发建设新城区(原满城区),此时中华民国设立中央古物保管委员会进行古物调查;之后,1930 年颁布中国第一个文物法规《古物保存法》。1931-1945 年抗日战争时期,西京作为陪都得到发展,此时西京筹备委员会、西京市政建设委员会对名胜古迹做了调研评估(图2);1941 年《西京市分区计划说明》也提及将“文化古迹区”置于首位;直到1954 年《西安市城市总体规划》中第一次提到城区民居保护,“对明城区充分利用,基本改建……对明城墙内的建筑高度限制为二层建筑,以保留原有城内的民居为主”[1]。

2.成本最低:采用以成本最低为目标与效益最高为目标比较类似,因为计算成本虽然比较困难,但以效益为目标更加难以操作。

2 西京筹备委员会工作报告

2.2 文物保护

1961 年国务院颁布的《文物保护管理暂行条例》等国家文物保护政策对西安传统民居保护具有一定推动作用。此时相关部门与学术界更加关注西安大量古遗址等文物遗存,而传统民居在其之下由政府与居民自发性保护,修缮损坏建筑、修建基础设施。其中部分近现代历史遗存以“静态保护”方式修旧如旧,如八路军西安办事处旧址(七贤庄民居,图3)、湘子庙街14 号赵家大院等。至1980 年代,西安对于传统民居的保护开始由单体向街区转变,如在1980 年城市总体规划中提及“在北院门、书院门、湘子庙街区保护中保留旧民居院落和传统街巷风貌”。

3 七贤庄民居

2.3 名城保护

1982 年,西安历史文化名城建筑遗产保护体系进入新的发展时期,传统民居的保护也在名城保护中不断摸索前行。1980 年代至21 世纪初的30 年间,西安快速推进城市化,为更好保护古城风貌,最早在1993 年由西安市城乡建设委员会联合规划局、文物局对明城区初步调查并提出需保护的传统民居宅院和历史纪念性建筑30 处。21 世纪初,随着传统民居数量不断萎缩,相关专家开始呼吁保护西安地区传统民居,2002–2007 年的 《西安晚报》《华商报》等均有报道(图4);同时,2002 年《西安历史文化名城保护条例》的颁布规定明城墙以内的传统民居要修旧如旧、保持原貌。自2004 年开始,西安市城乡建设委员会再次联合规划局、文物局对西安传统民居进行调查,并于2005 年对多处民居挂牌保护,2006 年修复了芦荡巷2 号姚家大院、大麦市街38 号丁家大院等民居,2007 年公布了第一批传统民居名录,同时在2008 年完成其测绘工作。此阶段,部分具有较高历史价值的名人故居与革命纪念性建筑,如张学良公馆、高桂滋公馆、八路军西安办事处旧址等纳入文保单位,而绝大部分传统民居在相关政策规划下以街区形式进行保护。

4 《华商报》专刊

2.4 历史文化保护

2008 年《历史文化名城名镇名村保护条例》的颁布使西安名城保护体系日趋完善,复兴历史文化、保护古都风貌成为城市发展的首要前提。此阶段传统民居类遗产在名城保护中更加明确,如西安第四轮总体规划强调形成历史街区、文保单位、传统民居、近现代优秀建筑及古树名木等组成的整体保护体系,并指出保护历史文化名城保护带——明城区内的传统民居与店铺。2021 年2 月,《西安历史文化名城保护规划(2020-2035)》公布,部分传统民居纳入建议保护历史建筑,传统民居保护对象由文物建筑向历史建筑再到风貌建筑过渡,保护范围由历史街区、历史地段扩大至整个历史城区;2021 年9 月由中办、国办联合发布的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》更强调推进历史文化资源空间全覆盖、要素全囊括,意味着对于传统民居保护更加细化与完善。在实际保护行动中转向“动态保护”,如何通过针对措施保护更新与活化利用成为名城体系下传统民居保护的关键。

通过上述西安传统民居保护历程的梳理可知,传统民居保护从建国到如今经历了建筑单体静态保护、历史街区范围保护及历史文化名城整体保护,但仍缺乏专项保护政策,未具体明确保护主体与保护范围,致使西安市传统民居急剧减少,面临濒危现状。

3 处于濒危状态的西安传统民居

3.1 数量锐减

西安自西周建都,历经周秦汉唐发展至明清、民国,保存有大量传统院落构成的街坊及民居建筑。1980 年代西安住宅中尚存2,200,000m2的传统民居[2],但在近几十年的城市建设中不断拆除,数量持续下降。笔者团队基于政策文件、书籍文献及调研走访对西安传统民居数量进行统计,由相关政策规划与各类文献整理所得138 处,实地调研补充34 处,共172 处(表1)。据不完全统计已拆毁80 处,现保存90 处(其中三学街12 处、北院门41 处、七贤庄2 处),异地迁建2 处(表2),现存民居中多数院落格局残缺,绝大部分只留存单体建筑,甚至因经久未修及人为活动而处于濒危状态。

表1 西安传统民居数量统计,徐智祥绘制

表2 西安传统民居调研统计,徐智祥绘制

3.2 质量低下

西安现存传统民居保存状况不一,仅有几处政府修复的民居建筑质量较好,而绝大部分传统民居建筑质量低下,或因长期未修与自然侵蚀而结构损坏、木构件腐朽,或因居民自更新中改扩建严重而将传统民居拆解为残体,破烂不堪。如北院门历史街区小皮院43 号民居始建于清末,年久未修,屋面弯折、砖瓦零散,墙体外皮脱落,沦为危房(图5);大麦市街49 号民居整体格局尚存,但局部单体缺失或倒塌,屋顶损坏、门窗遗失、梁檩腐朽,院落整体因后期改扩建导致空间狭小,风貌丧失(图6);药王洞118号民居现属于建议保护的历史建筑,但建筑质量不堪言状,仅存有二道门及后院,且后院建筑业已坍塌,几乎成为废墟。

5 小皮院43号街房

6 大麦市街49号院落

3.3 原住民流失

西安绝大部分传统民居因原住民流失、外来租户涌入,使传统居住结构转变,原有居住单元由大院变为小院或单间,一般为老人与租户居住而使民居建筑日益衰败。如北广济街244 号民居保留完整格局,院落内多户居住,由于要满足生活空间需求而对部分单体改建,仅厅房及后房保存稍好(图7);北院门121 号民居情况相同,前后院厢房已全部改建。另外部分院落居民因传统建筑无法满足现代生活需求而离去,致使院落空间闲置甚至荒废并走向消亡。如东木头市毗邻88 号院的108 号院为杨虎城秘书窦志强的故居,三进三开间式布局,前院已改建,后两进院落结构尚存,但建筑破败、人去屋空。西仓南巷32号民居为四合院形制,现保存街房与上房,老人居住于后建的北厢房,其余空间闲置;其中上房立面进行了改建与加固(图8),而街房墙体损坏,内部木构件腐朽,建筑质量形势严峻。大皮院36 号后楼无人居住,废弃已久,瓦片掉落,屋架外露,墙体出现严重裂痕,已成危房。

7 北广济街244号民居

8 西仓南巷32号上房

4 西安传统民居保护问题剖析

4.1 城市建设

西安传统民居面临濒危困境,城市建设为主要原因。改革开放以来西安人口激增、工厂林立、住房紧张,居住条件急需改善;另有1990 年代西安成为内陆开放城市,并受西部大开发战略影响,快速推进城市化。因此自1990 年代开始持续至今,西安明城区进行一系列历史街巷规划与改造,片区内传统民居遭受灭顶之灾。如1990 年的书院门改造以明清仿古一条街替代几百年的传统民居;1992 年的湘子庙街改造同样拆除上百年历史的民居建筑;1998-2010 年的北大街、西大街、解放路及东大街等的改造,为拓宽街道尺度而拆除两侧民居建筑;2018 年因打通西安经九路而异地迁建东关南街亘垣堡不可移动文物郗家老宅[3];2019 年西安碑林博物馆改扩建项目中(图9),列入西安市第一批传统民居名单、第三次文物普查中登记为不可移动文物的东木头市88 号李家大院,因占据项目用地而拆除并计划异地西迁20m[4](图10),但由于此项目与三学街历史文化街区保护存在冲突而至今停滞,88 号院的迁建也杳无音信;2021 年三学街历史文化街区保护规划中卧龙寺寺庙文化展示体验区内的开通巷30 号民居、兴隆巷34 号民居等为建议保护的历史建筑,也面临相同保护问题。西安几十年的建设让我们看到了城市的日新月异,却也无情抹杀了传统的城市建筑肌理,尤其是传统民居逐渐走向几近消亡的境地。

9 西安碑林博物馆扩建项目东木头市片区拆除前后

10 东木头市88号院鸟瞰

4.2 产权混乱

在1958 年社会主义革命背景下,西安实行私房社会主义改造,一些大房主实行公私合营,一般实行国家经租;当时保存完整的西安传统民居面积均在住宅改造起点150m2之上,因此基本都在改造范围内。私房改造虽然有利于城市发展,但是导致传统民居产权公私混合。改革开放后,土地政策发生变化,西安市政府将先前部分错改房产归还个人或单位,形成国家、集体及个人产权并置状况,民居产权更加复杂。在产权性质混乱情况下,民居院落多户居住,现存传统民居则因产权主体模糊、保护意见不一而任其衰败;集体或私人产权的民居在居住诉求下新建现代楼房,又因产权界限不明而使传统民居院落及单体不断被挤压。调研中发现多处传统民居深居内巷且四周为多层建筑所环绕,生存环境困难,建筑本体持续恶化。如西羊市137 号、大皮院109 号(图11)所存后楼在夹缝中生存,建筑局部已有破损,所幸主体结构、立面装饰等较为完整;原为大麦市街38 号丁家大院中跨院的44 号民居,现存后楼院落已成一线天,且建筑构件腐朽损坏、砖土后墙出现严重裂缝,存在安全隐患(图12)。

11 大皮院109号民居

12 大麦市街44号民居

4.3 保护性破坏

西安传统民居在文物保护阶段缺乏专门修缮措施,因此政府与居民的自发性保护修建中对民居整体风貌形成一定损害。在名城保护、历史文化保护阶段,政府对于明城区内历史街巷的保护更新,尤其是拆旧建新行为对传统民居造成极大破坏;同时在现代社会发展中所属单位或居民以满足生活功能为前提的更新使民居本身丧失部分原有特色,或完全掩盖了历史面貌而走向衰落。如庙后街182 号民居“张家公馆”,建筑特色突出,现为陕建集团第八建筑公司家属院,2011 年在院落翻修中仅保持基本格局,部分单体把土坯墙体换为实心墙且墙面刷白,门窗改为铝合金材质,前院厦房立面呈现现代形式,后院厦房改建中开间也外扩至廊柱,另有后期屋面整修中以仿古肌理彩色板全面覆盖,整体风貌破坏严重(图13)。北院门180 号马家大院始建于清同治年间[5],现为撒哈拉青年客栈,现存修复的二进院虽形制完整、木构精美,但与原始风貌大相径庭,价值尚待重新评估(图14)。再如庙后街134 号后楼,整体建筑经户主几次修缮保存较好,结构完整,门窗雕刻精湛;但背立面修建中墙体、门窗已更换,并有加建附属建筑。因此,传统民居在保护修缮中应在深入考究历史信息前提下注重建筑原始风貌与现代生活需求的协调性。

13 庙后街182号院落

14 北院门180号院落前后对比,左图引自孙跃杰《西安北院门180号民居》

4.4 管理缺失

西安部分传统民居在城市规划与项目开发中未被拆迁、侥幸存活,但因保护修缮需投入大量资金,政府、企业及个人等各方利益诉求不同或相互推诿而致保护工作难以开展;即使拥有明确的“文化身份”也未实施保护措施,建筑情况岌岌可危。如三学街历史街区柏树林街兴隆巷42 号高培支旧居在卧龙商城开发过程中因公布为市级文物保护单位才得以幸存,并于2014 年晋升为省级文物保护单位;但其四周高大建筑环绕不相协调,建筑南侧临街墙体尚好,其余3 侧墙体均有不同程度损坏,土坯外露,面临倒塌,至今未有任何实质性保护方案(图15)。北院门历史街区大学习巷93 号年羹尧故居曾号称“西安十大古宅”,因年久失修部分房屋出现倒塌且加改建严重而沦为“大杂院”。

15 兴隆巷42号高培支旧居

抗日战争时期西安遭受日军飞机多次轰炸,现存日军侵略的唯一实物见证光明巷45 号李宅,因其特殊历史背景自1990 年代先后被多个政策文件提及,21 世纪以来多家媒体报道,至今近30 年之久却始终未等来热盼的保护。其位于北院门历史文化街区核心保护范围,现存后院厢房及上房,沿街墙体“1938·11·23 日本飞机轰炸西安遗址”的挂牌格外引人注目(图16)。户主李振亚老人从注重保护到不断尝试个人修复,并以粉笔多处标识日军轰炸罪证,同时在展板上以文字介绍、张贴报刊等形式呼吁各方关注,为此民居保护一直坚持不懈的努力并付出太多心血。如今建筑质量因缺乏有效保护措施与长期自然因素侵蚀且老人已无力维修而更加恶化,屋顶塌陷、部分墙体损坏、构件腐朽,已然奄奄一息(图17)。

16 光明巷45号民居

17 光明巷45号上房屋顶

5 结论与建议

西安历史文化遗产众多,其重要类型之一传统民居的遗产价值始终不被重视且未有保护响应。目前传统民居在城市发展与拆迁建设中不断消逝,数量急剧减少。现有民居保存状况主要呈现3 种:一是院落格局保存相对完整,中轴线主体建筑依然存在,但有加改建现象;二是院落格局破坏,留存部分传统建筑,局部破损严重;三是院落条件较差,只存在少量建筑单体或残体,加改建及周边环境杂乱。面对西安传统民居的濒危困境,应尽快制定针具有针对性且有效的抢救措施。

在西安城市快速更新下慎重权衡传统民居保存、修复、翻建、加建及新建的关系成为历史文化名城保护下的一大难题。在西安传统民居保护行动中,首先,应制定专项、细致的保护条例,健全保护法律法规,加强保护力度。其次,要解决不同话语间的对立与协商问题,虽众所周知需保护传统民居,但各个群体因知识体系与认知视角不同而对民居有不同阐释,政府层面尚不知如何进行投入再产出,专家层面还未清晰如何做才符合时代需求,民众层面并不了解在保护活动中应扮演什么角色、需要做什么、会得到什么,因此需认清传统民居遗产建构中多元主体及权利关系,各方相互协商、达成共识、共同保护,强化情感记忆,建构民族认同,以保证行动得以开展。再次,在传统民居管理实践中应明确实际管理对象与规制要素,切勿仅仅应对民居所出现的失调与冲突而追求政治稳定与经济胜利,如在制定相关保护规划或项目开发方案中未充分了解片区民居情况、历史文化及社会认同而出现多次冲突事件与社会舆论;同时应加大专项资金投入,目前西安未形成稳定的投融资机制与渠道,现存几处典型案例依靠政府扶持与社会资本才得以保存,绝大部分传统民居则因缺乏修缮资金而没落消逝。最后,在具体实施中则应遵循真实性、整体性、可逆性及最小干预的原则进行原貌整治,拆除掩盖原始风貌价值的加建建筑,通过史料考证、同类参照复原改建建筑,并注意甄别不同时期建筑的历史层积信息,切勿抹杀建筑的时间感与历史感;同时应注重“活态再生”,赋予其“生气”,如光明巷45 号民居所处北院门历史文化街区商业氛围浓厚,可借助其文化旅游业态进行展示利用,打造一个兼具传统建筑欣赏与爱国主义教育的文化遗产地标。另外,应管控整体风貌、兼顾街区发展,其保护修缮要与周边历史建筑、地域环境相协调,并统筹思考街区规划框架,以求在新时代从保护更新走向重构新生。□(本项工作基于笔者团队与西安市城市规划设计研究院历史名城分院的合作研究,并得到陕西省文化遗产研究院相关专家的大力支持、部分传统民居户主的帮助,在此表示由衷的感谢!)