南京钟山历代诗词作者的时空分布及流变特征

2022-09-27陶卓民

许 源,陶卓民,李 涛,李 磊

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210023)(2.北华航天工业学院经济管理学院,河北 廊坊 065000)(3.江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏 南京 210023)

流空间是指在时间的控制下,物质、能量、信息等对象在位置转移过程中呈现出的空间形态[1-2],是具有显著区域地方化特征的社会网络. 现有研究侧重空间视角下的流模式提取和集聚形态研究,由货物、居民、人才、交通等流动性强的单一流变量,发展为涉及旅游系统、城市功能等复合型流变量对地理系统演变的影响研究[3-4]. 文学层面的流变研究集中在对文风和内容的探讨,逐渐关注到了空间要素[5]. 流空间在文学视角中,可通过文学家分布形成文化流、信息流和人才流的协同系统,刻画出区域文化辐射功能和发展取向[6]. 在历史视角下的文学家时空流变具有一定的研究潜力.

人才作为重要载体对区域建构产生影响,通过人才的空间分布和流动可评估其对文化传播和区域发展的推动作用[7-8]:小尺度时间范围内,以人才流动性突出传播的动态过程,一般跨度为10年到30年;大尺度时间范围内,通过综合历史条件影响的文化传播驱动,带来人才籍贯空间分布的历史动态过程[9-10]. 文人通过对某地区或目标景观进行描写,表达感受并抒发情怀,包含了重要的地方感体验,故其作品起到了地方文化传播的效果. 针对同一地区进行文学创作的文学家,其籍贯分布演变过程能够反映文化流变情况,对进一步挖掘该地文化辐射强度和影响程度具有重要意义[11]. 同一地方的文化在不同籍贯文学家的描绘中获得不同的呈现方式,在呈现过程中经历了文化源地的要素与籍贯地文化的交融.

诗词作品是带有独特中华文化色彩的文学形式,诗词作者的文化背景研究对区域文化影响力提升具有重要意义. 具体来讲,地方对于诗词的影响通过诗人起作用,诗词中包含的地方意义具有重要研究价值[12-13]. 以往对文学家的研究集中于历史角度的考证和地域性考察,文学家群体特征基础上的空间性、地方性研究在区域范围内逐渐展开[14]. 在对文学作品进行计量研究的趋势下,以文学要素为对象的可视化、数字化和数据库构建工作正在逐步完善[15]. 研究方法上,人才地理学中关于地理环境及其影响因素的研究中,多采用相关分析、回归分析等统计分析手段[16],适用于固定时段内的计量分析. 相比之下,空间统计方法在GIS等技术的支持下更适用于文学要素的空间模式研究[17-18]. 诗词作者在不同时间尺度下呈现动态和静态两种地域分布状态,探索性时空数据分析能够将时间维度纳入空间演变过程的表达,实现时空耦合可视化[19]. 中国五千年文明和辽阔疆域经历了朝代的变更和版图的变化,在行政和文化中心发生迁移过程中,诗词作者的分布状况是否随之变迁?本文以钟山为例,运用空间统计分析与GIS技术结合的方法研究诗词作者源地的时空分布和演变状况,探求南京钟山在各历史时期的文化辐射效应和传播能力.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

选取钟山为研究案例地,原因有三. 第一,从中国历代文学家分布状况来看,江苏省在空间分布总量上位居第一,在历代文学家时空分布的研究中具有较强的典型性和代表性. 第二,南京为六朝古都、区域中心,兼有南北文化缩影,文明开放. 第三,钟山是南京的城市之根和发展之源,具有清晰的历史印记;六朝以来,文人雅士遨游钟山,留下脍炙人口的诗文篇章,历代风物与人文景观众多. 《钟山诗文集》广搜博采,全景式地揭示了钟山人文内涵[20]. 其中,收录的诗词作者和诗文经编纂者多年搜集,在诗前介绍作者,列出作者生平大事和诗词方面的成就,无收录门槛、地域分化、身份高低之分,是研究历代诗人地理分布的典型样本. 行政区边界数据基于国家测绘地理信息局标准底图服务网站下载,审图号为GS(2016)1698号的标准地图.

1.2 数据概况

“籍贯”表示祖籍或出生地,因诗人受现实区域文化的影响,在考证过程中当两者冲突时选取出生地为籍贯[21]. 在中国人安土重迁传统影响下,籍贯和成长地较少区分,因此本文统称为诗词作者源地,侧面反映籍贯地的地理环境对诗人的影响. 为统一统计口径,本研究只选诗词作者,不选文作者;地名归属和变迁等考证资料来源于网络资源. 研究对象包括六朝至民国时期的钟山诗词作者共1 711人次. 其中,1 542人 次籍贯可考,分别来自江苏、安徽、浙江等共26个省份;江苏省诗词作者数量占据绝对优势,共633人次,占总人次的41.05%.

1.3 研究方法

1.3.1 诗词作者评价模型

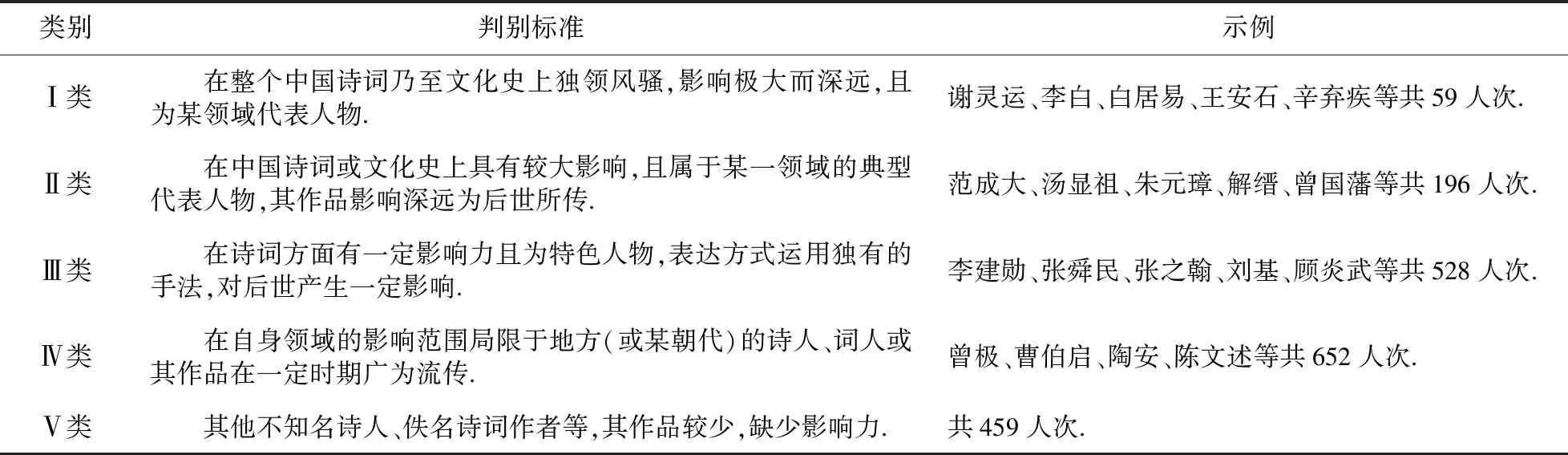

从诗词鉴赏与文化传播的角度来说,钟山诗词作者是来自各文化源地的文化集合. 本文根据诗词作者的身份并考虑文化影响程度对其进行分类,并借鉴书法家评价权重方法[22],参考诗词作者文化地位、知名度、影响力等,确定诗词作者评价模型权重,如表1所示.

表1 钟山诗词作者分类和评价模型权重

基于诗词作者人数边际递减关系建立模型,如式(1)[22]所示. 以最大评价值为分母对评价值进行标准化处理,得到各省的实际评价值,计算公式为式(2).

(1)

Esj=Ej/Emax×100,

(2)

式中,Ej为j省诗词作者评价值;Wi为第i类诗词作者权重赋值;Nij为j省内第i类诗词作者人数;f(Nij)为取值函数;Esj为j省诗词作者评价标准化值;Emax为最高省份评价值.

1.3.2LISA时间路径

Rey将时间要素纳入空间演变机制,LISA时间路径是空间单元在Moran’s I散点图中位置转移的连续表达,其指标包括移动路径的相对长度(Γi)与弯曲度(εi)等[23].本文运用LISA时间路径考察诗词作者在历史时期中的时空演变状况,通过STARS、arcgis10.2等软件实现指标计算和可视化:

(3)

(4)

(5)

式中,N=34;Zi,t代表省份i在t时期的标准化诗词作者量;Li,t是t时期i省在Moran’s I图中的位置;d(Li,t,Li,t+1)是i省在t与t+1时期内的移动距离;Wi,j为空间权重矩阵.

在研究时段内,若省份i的移动长度超过各省均值,则该省的相对长度Γi>1,反之Γi<1. 若省份i的移动轨迹非直线,则εi>1,反之εi<1,εi值越大表明该省诗词作者数量增长过程中时空依赖效应越强,且邻接省份影响越大,自身数量随时间推移增幅越显著.

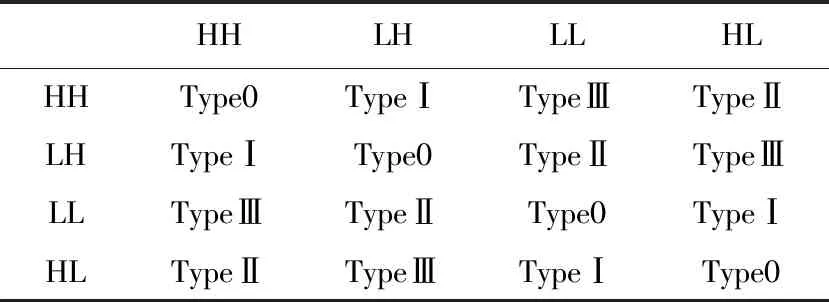

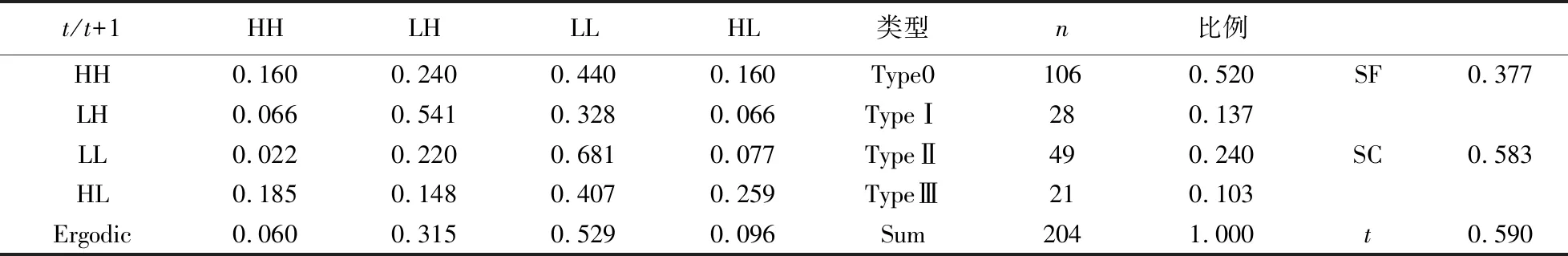

1.3.3 时空跃迁

如表2所示,时空跃迁类型包括Type0、TypeⅠ、TypeⅡ和TypeⅢ[23]4种,分别表示在时间演进过程中,某省份自身和周边省份都不发生形态转移;自身跃迁,邻域不变;自身不变,邻域跃迁;自身与邻域都发生跃迁.H和L分别表示与邻域相比,自身值较高或较低趋势.

表2 时空跃迁类型

时空流动与凝聚可用研究期间某一跃迁类型的数目和总跃迁数(m)的比值[24]来解释,本研究中m=6*34=204.

(6)

(7)

相对移动率(t):

(8)

式中,FⅠ、FⅡ和FⅢA分别表示TypeⅠ、TypeⅡ和TypeⅢ的跃迁次数;P(i,i)为位于Markov转移矩阵对角线上的元素,k=4;t=0表示没有省份发生形态转移,t=1代表所有省份发生跃迁.

2 历代诗词作者的时间分布

依据历史文学背景的承接性与相似性,将钟山诗词作者的时间考察单元划分为魏晋南北朝时期、隋唐时期、宋元时期、明清时期、民国时期.各历史时期中的文学背景、流变特征、诗词作者的单位时间与单位空间数量、各省间的变异系数等信息如表3所示.其中,诗词作者数量分别以朝代年均值Di和各省均值Pi作为单位时间量和单位空间量,Cvi表示该时期内各省诗词作者数量的变异系数.从各个时期作者数量分析结果看:

表3 不同历史时期诗词作者的数量特征

(1)三国西晋时期,北方战乱动荡,东南一带局势相对稳定,北方文人南迁带来了先进的生产技术和文化交融,为钟山地区经济发展奠定了基础,建康成为文化的积聚地.东晋以后,行政区划和文化格局发生了根本性的改变,中国文学家的地理分布重心第一次由北方转移到南方[21].孙吴定都建业承袭两汉开放的文化政策,兴修水利形成南运河的雏形,官僚士族集聚于此,教育文化事业得到进一步发展.南京是六朝古都,定都时间集中于魏晋南北朝时期,奠定了南京的文化基调和钟山文化传播的基础,在此时期呈现出厚积薄发的初期流变特征;开放的文化政策使吴越文化区延揽贤士并异军突起,钟山诗词作者集中于此,在各省间分布不均导致Cvi最大.

(2)各个时期中Di和Pi总体呈持续上升态势,隋唐至宋元时期增幅明显,年均和省均数量呈10余倍跃升,平均每年约有1人留下诗文.究其原因,在制度保障方面,隋朝确立了科举制度,为人才选拔提供了相对公平的机制;政局方面,隋唐五代时期的政治重心北归带来文学氏族的回归和北方的文化复苏;安史之乱后经济重心南移,北宋末年“靖康之难”后,南北文学家数量比达到7.3∶2.7[21],钟山诗词作者数量在南北文化再次交融的契机中大幅跃升.同时,从诗词作者数量的角度也印证了唐宋两代是中国诗词文化的鼎盛时期.

自明代开始,吴文化区繁密便捷的水路交通网加速了农业商品化扩张,商品经济巩固并提高了南宋以来所形成的文化中心地位.清代吴地商业性都市的兴盛使城镇人口剧增,刻书藏书与学术事业的发达使得江苏地区的文化气氛相当浓郁,诗词创作空前活跃,流派迭起.明清至民国时期,各项指标数值持续上升.由此推断,在历史的曲折进程中,生产力推进文化的长足发展,在诗词作者的时空单位量上均表现出稳固增长.

(3)从变异系数结果上看,最低值2.11出现于宋元时期,表明此时钟山诗词作者的分布相对均匀,这是宋朝时期文学走向大众化的一个重要表现.进一步讲,与文学家向南继续扩张有关:靖康南渡和完颜亮南侵,导致人口分别自黄河流域和淮河流域向长江流域迁徙;蒙古南侵后,文人向珠江流域继续南迁[25].在人口迁徙和人才流动的过程中,南京的钟山文化辐射作用和吸引力得到发挥并继续保持文化积淀.宋元时期,全国文化重心在南方,水路交通发展为诗词作者的流动创造了重要渠道,流变范围进一步扩张;文学家的分布重心也在南方,此后这个分布格局稳定,历元明清三朝不变.

(4)隋唐时期是中国古诗文体裁最为典型的发展阶段,但各项指标显示出的诗词作者数量跃升幅度与稳定度的极值均出现在宋元时期.从历史上的文学家分布情况看,隋朝和唐朝前期北方文学家多于南方,主要与唐王朝对南方士人和文化怀有偏见的关中本位政策有关,官僚队伍的结构主体发生变化,文学家结构也相应变化.另一方面,诗人作为地理景观和情感表达的媒介,对于钟山景观文化内核的接受与内化需要经历积淀过程,与主流诗文发展进程相比呈现出一定的滞后性.民国时期,开放的政策带来多元文化的碰撞,Di和Pi增幅减缓,区域差异逐步增大.

3 历代诗词作者的空间分布

3.1 空间分布概况

3.1.1 省域分布

表4所示为钟山诗词作者的省域分布. 根据归一化作者数值和区域位置特征,将34个省级行政区划分为5个级别. 从空间上看,钟山诗词作者籍贯地呈西低东高的空间分布模式,在东部沿海地区和长江流域较为集中,分别以江苏省为中心沿“南-北”和“东-西”方向延伸,大致呈现“T”字形框架,并沿长江流域省份向南北两个方向成片扩散. 在省域尺度上看,江苏省诗词作者数量明显多于其他省份,来自江苏周边的浙江、江西、福建等省份的作者数量较多,围绕江苏呈现出圈层递减趋势. 除因地域相邻外,吴越文化区内的文化相似性和历史继承性在上述地区起到了重要作用.

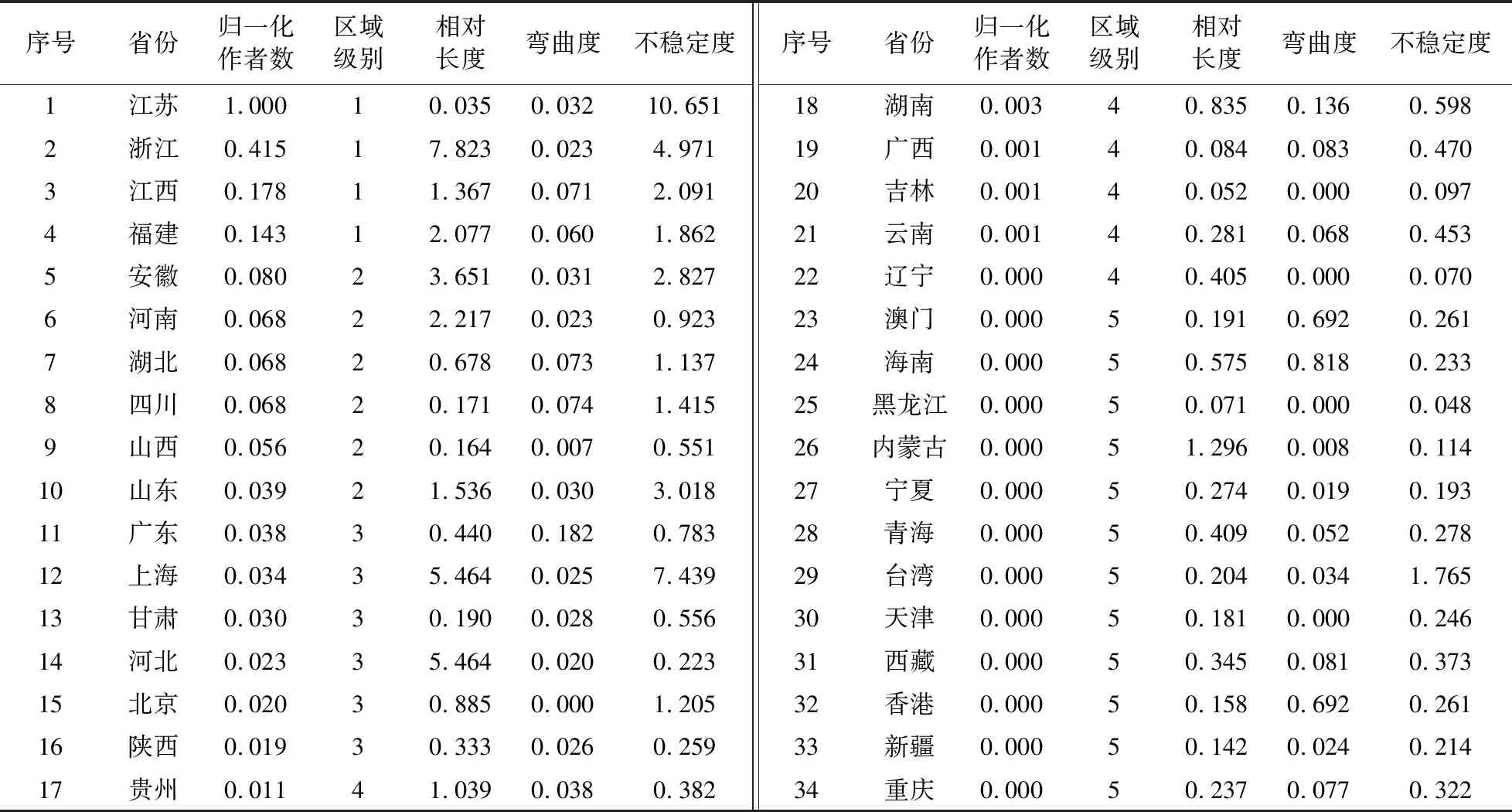

表4 钟山诗词作者省域分布

分布在长江流域的四川、湖北、安徽等省份的诗词作者数量较多,不仅反映出钟山文化属于长江文化范畴的重要组成部分,也说明长江在历史上的航运价值和文化纽带作用. 在农业社会中,优异的自然禀赋和便利的交通条件是地区发展的必要条件,也是文化传播的有利因素. 长江为沿岸的农业发展提供了水源条件,为经济发展和文化交流提供了水运航道. 沿海区位为辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建等省份提供了湿润的气候条件和较之于内陆更为丰富的降水条件,农业的发展夯实了这一带的经济基础,从而刺激了教育、文化的发展. 此外,受空间距离与文化内核差异影响,处于外层的河南、山西、山东等省份,虽文人雅士皆有钟山诗词作品流传于世,但诗词作者数量依次衰减,明显低于前述几省. 因历代版图变迁和交通条件所限,钟山诗词作者未曾或极少来自于西北和东北边境省份.

可见,在“T”字形架构基础上,钟山诗词作者分布呈现出以江苏为中心的“核心—边缘”形态,符合地理学第一定律. 江苏省诗词作者显著多于其他各省,处于核心区;江苏周边的浙江、江西、福建等省份的作者数量次之,属外围区;西北和东北边境省份最低,位于边缘区. 在这种空间圈层递减模式中,除空间距离影响外,文化区内部的一致性与稳定性至关重要,特定区域中较为稳定的文化传统同样呈现出距离衰减的特征.

3.1.2 江苏省市域分布

从江苏省属市域尺度来看,钟山诗词作者分布整体呈现自西南向东北递减的趋势,成为苏南地区整体优势的历史体现[26]. 在江苏省域范围内,中心区包括南京和苏州两地. 南京自古崇文重教,有“天下文枢”“东南第一学”之称. 苏州是吴文化的典型代表地区,其历史悠久,依据遗址可追溯至新石器时代良渚文化. 苏州园林和昆曲分属建筑和艺术领域的典型代表. 历史上,长江以南的南京和苏州两地文化积淀最为深厚.

图1 钟山诗词作者在江苏省的分布情况

扬州、镇江、常州、无锡四地在地理位置上邻接南京和苏州,在钟山诗词作者数量上属于边缘区. 尤以安史之乱后,“多士奔吴为人海”,为地区发展奠定了人才基础,南宋后该区域确立了文化重心地位;时至明清,商品经济的发展使城镇人口剧增,优越的人文环境得到巩固提升. 随着距离半径增大,远离钟山的泰州、南通、淮安、盐城、徐州等地市诗词作者数量相继减少,属于外围区. 该区域扩展至江淮文化区,与位于中心区和边缘区的吴文化区相比,文化的典型性和影响力相对减弱. 宿迁和连云港两地暂无诗人数据,与历史上的行政单元变化有关,间接体现为地区文化的一致性较弱.

3.1.3 一致性与典型性

从已有通代研究视角看,中国历代文学家在全国范围上的分布呈现出一种稳定的“瓜藤结构”,长江、黄河、珠江等河流为“藤”,冲积平原为“瓜”. 其中,以长江流域的文学家分布最为密集,以吴、越两个文化区人数为最多,与钟山诗词作者分布的中心区域较为吻合,与宋元时期诗人分布的现有研究结论一致[21,27]. 明代诗人具有明显的南方性特征,江苏省数量最多,浙江次之[21];清代诗人分布特征中,诗人数量的重心在浙江和江苏一带,尤以浙北—苏南的密集程度为甚[28];因此,钟山诗词的历代作者省籍分布与已有研究结论一致.

以此可见,钟山诗词作者的分布并非单一地受到地理位置因素影响. 钟山所属城市南京在中国历史上具有重要的政治影响力,符合区域文化中心的地位,深厚的文化积淀和优越的文化环境奠定了全国范围内人才集中于此的分布格局. 另一方面,基于钟山文化的典型性产生文化的辐射效应,受到历史上政治和经济重心转移影响,借由人才流动产生文化传播. 进一步讲,正是由于钟山诗词作者呈现出江浙集聚的地理格局,促进了钟山文化的传播和景观的辐射影响,这一过程遵循了全国人才分布的总体趋势.

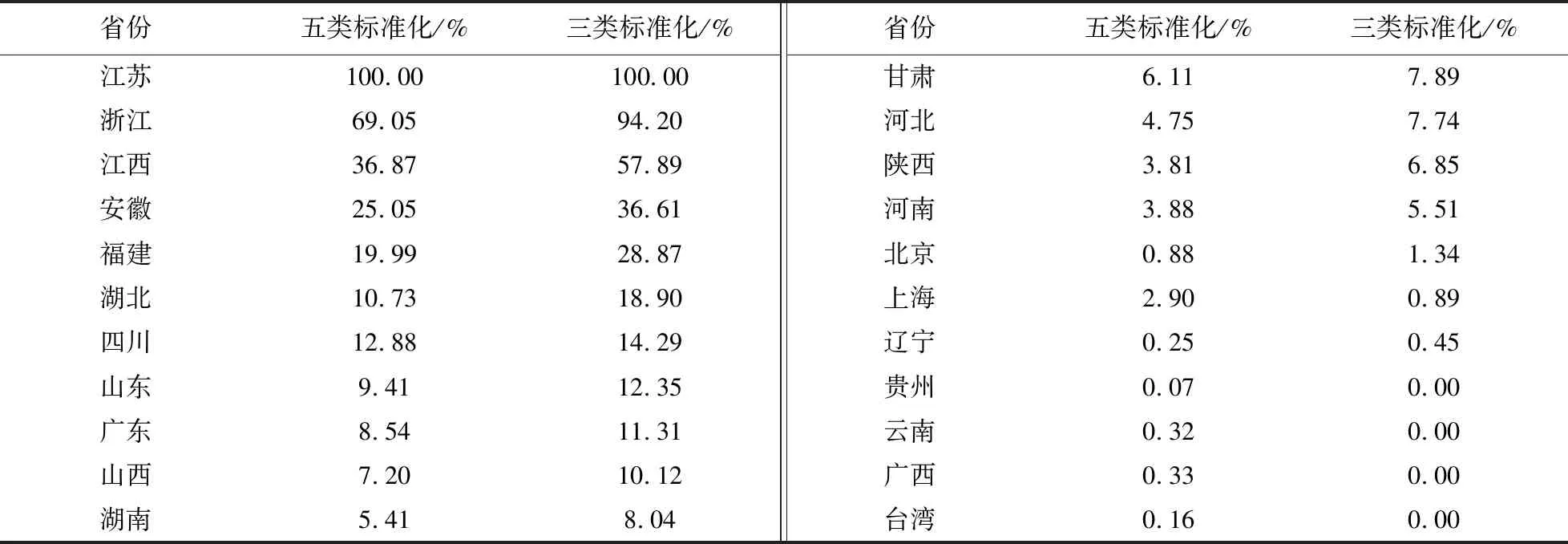

运用专家主观与等差加权方法,通过式(1)与式(2)计算各省份诗词作者全样本评价值和Ⅰ类~Ⅲ类诗词作者评价值,如表5所示. 研究发现:①评价高值的中心区包括江苏、浙江、江西、安徽、福建等东南沿海和长江下游区域,诗词作者的沿海分布说明该区域因接近文化源地,对钟山文化传播的敏感度较强,对于钟山诗词作者的分布影响深厚;此外,该区域的诗人边际递减评价值较高,具有一定的影响力,推动了钟山文化的传播. ②外围区包括湖北、四川、山东、广东、山西等地区,在文化传播中的地位和功能都至关重要;来自外围区籍贯的诗词作者对于钟山的认知程度可观,起到空间承接作用. ③边缘区范围广大且成片分布,包括湖南、甘肃、河北、陕西、河南、北京、上海、辽宁、贵州、云南、广西、台湾等广大区域. 这些区域远离钟山文化源地,诗人类型单一,诗作影响与文人互访的范围有限,交通可达性限制了文化扩散和接受的效果;政权交替带来的版图与行政区变更,影响较为强烈. ④各类钟山诗词作者总数空间分布与边际递减值的空间分布呈现出差异性,如湖南、北京以及上海等省份在位次上的波动,主要体现在边缘区省份. 原因在于来自边缘区省份籍贯的诗词作者等级较低,边际递减评价排名较之作者总数有所浮动.

表5 钟山诗词作者类别的省份分布

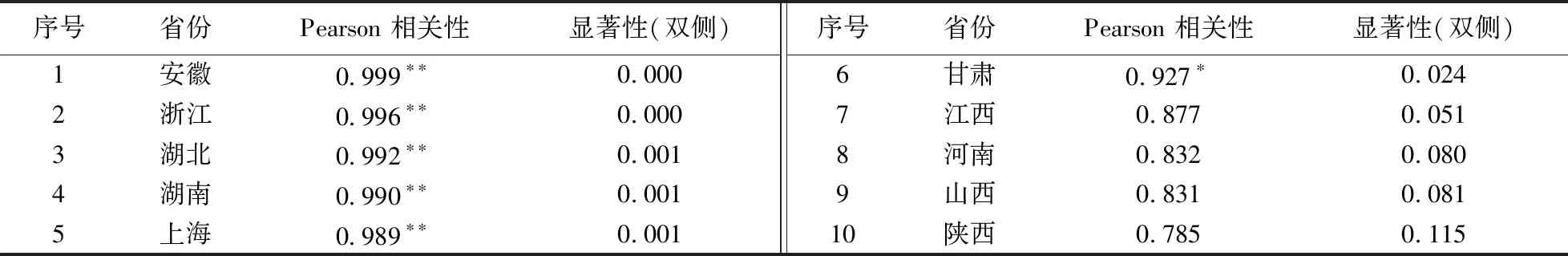

将历代钟山诗词作者的籍贯按省份划分,并计算各省历代诗词作者数量与江苏省作者数量的相关性,排在前10位的省份如表6所示. 安徽、浙江两省的诗词作者与江苏省诗词作者数量相关性最强,湖北、湖南和上海显著性次之,以上5省市在0.01水平上显著相关;历代来自甘肃省的诗词作者数量与江苏省作者数量在0.05水平上显著相关,表明两地文学家数量发展变化存在一定的相似性,但关联不强.

表6 其他各省与江苏省诗词作者数量的相关性

观察发现,与江苏省诗词作者数量显著相关的省份中,安徽、浙江、上海属于吴越文化区,反映出文化区内部的发展和交流使得文化特征一致,文化传播和沟通频繁;湖北、湖南、甘肃皆为同属长江流域省份,相关性明显高于同距离半径的其他省份. 此外,长江流域省份的相关性随其与钟山距离的增加而降低. 因此,在历史发展中,诗词作者数量一方面反映文学氏族和文化区的变迁,另一方面钟山文化的发展与传播得益于长江的航运功能,长江的纽带作用便于流域范围内地方文化的传播和发展.

3.2 LISA时间路径

表4显示了各省份诗词作者数量的LISA时间路径相对长度、弯曲度和不稳定度. 临近江苏的浙江、上海相对长度与不稳定度值较大,具有更加动态的局部空间结构. 相对于江苏地区,受地域相邻和交通便捷等要素的影响,上述地区钟山诗词作者数量波动剧烈,诗词作者规模增长过程中具有后发优势,与空间相邻带来的文化相似性有密切联系. 时间路径弯曲度高值出现在海南、香港和澳门地区,考虑在诗词作者0值数据基础上,空间统计邻域过程中的依赖性较强. 广东、湖南等区域弯曲度较大,在诗词作者数量跃升过程中的空间依赖波动性最大,并向外围省份依次递减. 钟山景区位于江苏省内,因此其在区位、文化、教育、交通等方面具有绝对优势,在高值基础上发展迅速,相对长度与弯曲度较小,不稳定度最大.

3.3 时空跃迁

各省在诗词作者数量上的时空跃迁不显著,Moran’s I 散点在Type0象限数量过半,路径依赖和锁定特征不强,主要受人才流动性影响和历史上行政区划变动的催化,各省份间具有一定的关联特征. 例如,朝代更迭产生的都城迁移带来人才吸引方向的转变,以及历代政权中的官员调动、文人游历等. TypeⅢ类型仅占 10.3%,说明整体格局在区域文化内核的支撑下具有一定的稳定性和凝聚性. 如表7所示,计算时空流动(SF)、时空凝聚(SC)以及相对移动率(t)发现:时空凝聚(0.583)水平不高,并未呈现显著的稳定格局;时空流动(0.377)可观,印证了跃迁类型的结果和成因. 从Ergodic值反映的长期分布性质上看,所有形态都发生跃迁,跃迁几率不等. 相对移动率过半,说明历史上钟山诗词作者在各省份之间具有时空演变的动态特征.

表7 空间转移矩阵与类型

4 诗词作者分布机制

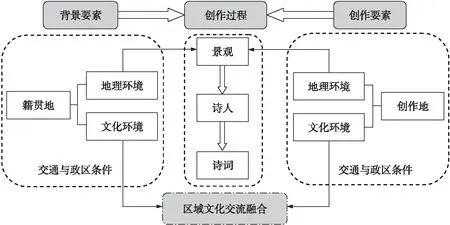

地理环境和文化环境分属客观范畴与主观范畴,通过诗人的环境感知过程产生交互作用,诗词成为人地关系的交互结果. 从实体空间和行为空间角度看,诗人籍贯地的分布基本遵守距离衰减规律,实体空间是文化传播与流变的底质,诗人的行为空间通过交通条件的改善不断拓展. 由诗人籍贯流变反映出的文学空间流变,呈现在历史时段中的实体空间底质上,经诗人的游历和阅读两种途径进行传播,这些实践活动创造的人格化空间借由带有诗人籍贯地文化背景的解读产生流变,经历了空间生产和再生产过程. 在感应空间上看,诗词创作地与诗人籍贯地之间的文化异质性产生吸引力,籍贯地文化通过诗人生活的惯常环境起作用,主要影响诗词背景要素;创作地文化主要通过诗人创作的场景起作用,影响创作要素;来自不同原生环境的诗人跨区域感知地理环境,成为区域文化交流的媒介.

具体而言,地域景观受到自然环境和文化环境的双重影响,诗人在情感抒发过程中对景观进行遴选和感知,也就将地方文化因素带入诗词. 诗人在这个过程中受到创作地和景观地文化背景的双重影响,因而可将诗词创作视作一种文化融合过程. 流变的动力和渠道不仅是空间,更涉及地方性的社会和文化意义. 在诗词作者分布流变过程中,受历史上行政区划阻隔与变更、交通等条件的制约,形成文化融合过程的阻碍,直接体现在诗词作者的数量多寡上. 这是诗人籍贯的多重属性特征经社会化建构过程后的必然结果,即差异化的非隔离再现空间,通过人员流动呈现的流空间格局. 在都城的政治影响下,文人群体对钟山和地方文化的固化,在传播和流变过程中同时存在. 诗词作者的地域分布沿长江流域呈带状延伸,表明文化辐射和区域文化交流受到交通条件的制约,航运给沿线区域文化带来交融机会.

图2 诗词作者分布影响机制

5 结论

诗词是中华文化中的典型体裁和重要组成部分,自有其发展渊源和体系脉络. 采用指标刻画和空间统计方法对钟山历代诗词作者进行流变研究发现:

(1)时间维度上,历代诗词作者数量分布顺应朝代更迭规律和历史发展特征,各个朝代的文化政策、都城位置、政治环境等因素对诗词作者的数量影响深远. 南京在魏晋南北朝时期的六朝古都地位奠定了南京的文化基调和钟山文化传播的基础,此时钟山诗词作者集中于江苏地区,并在后世依次由中心向外扩张. 隋唐至宋元时期增幅明显,唐朝诗文鼎盛发展,宋元词曲等文学形式出现,文化领域的蓬勃发展刺激了文人的游学和交流,钟山诗词作者增幅达到历史最高,并在全国各省区分布最为均匀,南京的钟山文化辐射作用和吸引力得到发挥,在明清两代继续积淀发展.

文化的繁荣有赖于朝局稳定和经济富足,但成熟的文化结构和深厚的文化底蕴具有相对的稳定性,不易因外界变化而改变. 钟山诗词作者数量持续增长,分布趋于均匀化即可印证. 元朝以后,吴越文化区的文人选择了文学创作和教授生徒等不同出路;南方刻书藏书事业蓬勃发展;交通为经济发展提供了动力,为文化传播打通了渠道,刺激了南方文学人才的大量涌现与流变,这些并非依靠政策,而是文化自身的规律作用. 因此,政治干预对于文学发展的效果是有限的.

(2)空间维度上,钟山文化沿“由点到线、由线到面”的路径产生辐射效应,辐射范围具有局限性. 这种模式符合地理学第一定律,同时反映出交通对沿线文化传播的重要作用,以及基于此对人才发展产生的深远影响. 钟山诗词作者空间分布特征说明自然禀赋、交通条件、政治功能等领域的优势能够增强经济和社会资源的聚合功能,最终转化为强有力的文化凝聚力;以人才为载体通过迁移扩散和传染扩散等方式,是实现文化传播和文化区整合的有效方式. 诗词作者数量是文化源地辐射效应与辐射强度的最终表现形式.

家庭、教育、文学活动等影响因素都要基于诗词作者源地的文化环境. 时间使文化积淀愈发深厚,后代诗人的空间分布在文化辐射功能增强后更为典型,表现为文化表征的滞后性. 长江作为境内主要河流,对中国农业社会经济发展和文化传播起到极其重要的作用. 诗人的流变过程不完全符合距离衰减的特征,这是由于文化基于物质、人才、交通流的发展经历了厚积薄发的过程,有一定的上层意义. 诗词作者流变的空间作用形态呈现为带状延伸和面状辐射,以梯度形态完成:第一梯度是由点到线,自钟山文化源地大致沿长江传播;第二梯度由线到面,沿长江向两岸南北方向分别传播. 文学或文学源地的区域效应更为明显,能够体现半径和吸引力效应的变化程度,流变路径在文化相似、交通便捷的区域中较为通畅,尤其是文化相似性对流的吸引动力强劲,体现在吴越文化区诗人的流变情况中.

(3)江苏省诗词作者数量的绝对优势体现在时间路径的相对长度与弯曲度值上较小,不稳定度最大. 临近江苏的浙江、上海具有更加动态的局部空间结构,诗词作者数量的发展具有后发优势,与空间相邻和文化相似性有关. 在文化传播与发展的进程中,限于教育水平和文化适应性,人才的增长数量变化较为平稳,应充分发挥周边地区的依赖效应,促进文化扩散和本土化进程. 钟山诗词作者分布省份与江苏省的相关性和时间路径结果表明,区域文化内核具有稳定性特征,在历史时期中持续积淀且向外辐射;钟山诗词作者籍贯地的分布折射出了钟山文化的辐射半径,辐射效果随辐射半径的增加而减弱.

(4)流变在本研究中包含了诗人的情感意志在籍贯地和文化源地之间的相互作用,基于此完成地方文化建构和再生产的过程. 相对于诗人籍贯地,文化源地的自然基底改变的同时,文化环境流变赋予文本新的地方意义. 作者对当地的自然环境进行感知,通过诗词作品再现地理环境. 因此,基于创作过程的加工环节,关注地域文化背后的流变动力,关注诗人的情感基于文化源地与哪些地方发生了交汇作用,才能够更好地把握诗词的地方意义.

本研究通过诗词作者分布和演变间接反映了诗词文化和钟山文化的流变过程,论述诗词作者数量的多寡,不应止于一时一地的文化兴衰,应当注重诗人作为个体的“背景——体验——创作”过程. 在这一过程中,考察诗词的类型、影响力、典型性等指标,可在小尺度空间场景中探讨和剖析诗人的创作过程. 文章设置了3个指标刻画各个朝代钟山诗词作者的数量和分布变化情况,统观历代钟山诗词内容,在不同时期的景观选择、情感表达上呈现出一定的差异化现象,但文章因主题和研究视角所限,未涉及对于诗词内容与情感的变化研究,具有进一步的讨论空间. 为便于归类和呈现,采用现行行政区划进行图示表达. 受到行政区域改革的影响,与历史上的行政隶属关系变更和交叉范围有所区别,有待进一步针对历代版图进行细化研究.