《孙子兵法》的“大义”

2022-09-24李广良

◎李广良

战争是对抗性最强的人类基本斗争形式, 也是最能激发人的哲学思考和艺术想象力的斗争形式。然而, 人们关于战争的谈论和艺术表现, 有很多是由没有战争经验的人们提供的,当代网络上关于战争的言谈多属此类。

在中国古代的典籍中,有一类关于战争的书,人们通常称之为“兵书”。“兵书”者,论述“兵法”即用兵作战之“法”的著作。兵书的作者,多是著名的军事家,是尸山血海的战场上下来的统帅或谋士。他们著书立说的唯一目的,是给后世用兵者提供如何“取胜”的“战略战术”,后世钻研兵书者的目的,亦在于获取“兵书”中的“战略战术”,以帮助自己在战争中“获胜”。也有“视官场如战场”的政客或“视商场如战场”的商家,试图从“兵书”中得到“致胜”的“法门”,以帮助自己在政治斗争和商业战争中“获胜”。但一般来说, “熟读兵书”虽可能有益于“斗争”,但并不能提供“必然胜利”的“保证”。这是因为, “熟读兵书”者从“兵书”中读到的通常仅只是一些“规律性”的东西,而在实际生活的真实斗争形势中,任何“规律性”的东西都必须“乘势而化”才可能真正有益于最终的“胜利”。要明白这一点,我们需认真体会《孙子兵法》这部书。

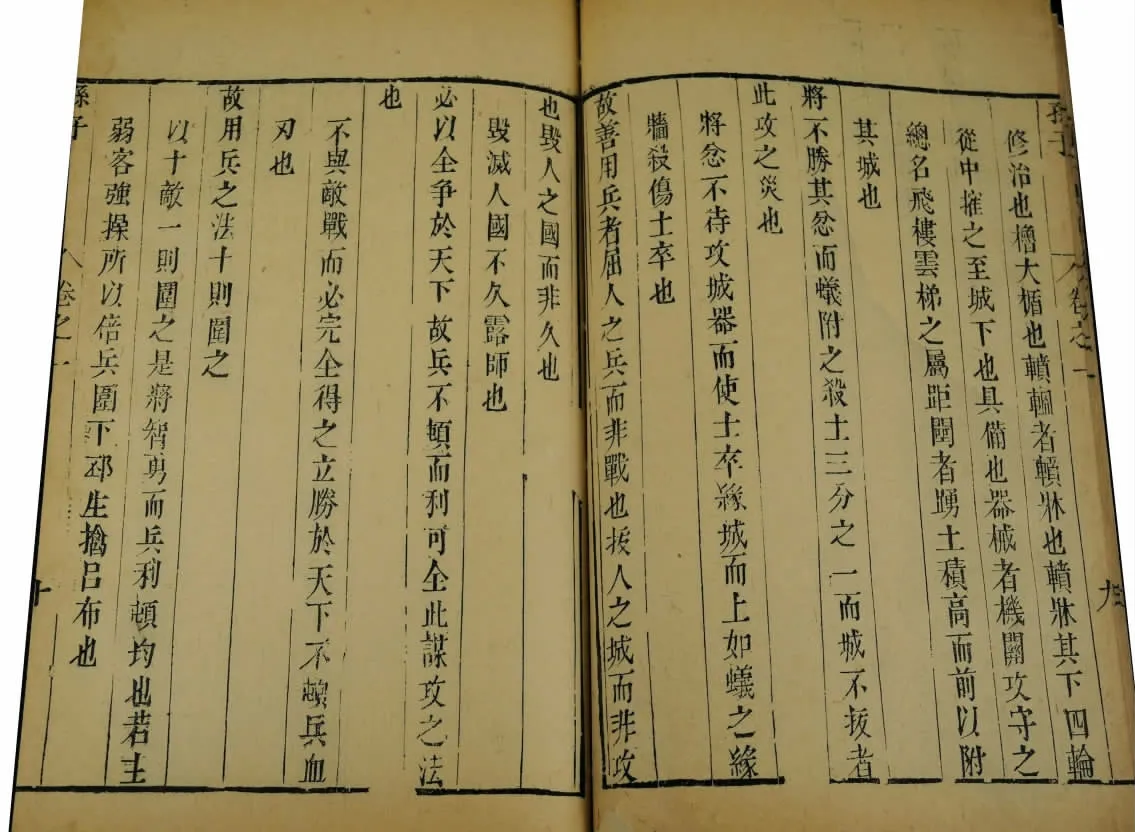

《孙子兵法》的作者是孙武。孙武,字长卿,约与孔子同时。孙武的祖父为齐国大夫田书,因为在与莒国的战争中立下战功,被齐王赐姓孙,并以乐安(今山东惠民)为封地。后因齐国发生内乱,孙武一家逃往吴国。据《吴越春秋》记载,孙武奔吴后,避隐深居,世人莫知其能,因伍子胥推荐,得以见到吴王阖闾。 《史记·孙子吴起列传》: “孙子武者,齐人也。以兵法见于吴王阖闾。阖闾曰: ‘子之十三篇,吾尽观之矣,可以小试勒兵乎?’对曰: ‘可。’”阖闾用孙武为将,领兵三万与楚兵二十万大战,几次打败楚国,在公元前506年攻陷楚都郢(今湖北江陵)。阖闾去世后,夫差继位吴王,孙武与伍子胥等辅佐之,于公元前494年(勾践三年),大败越军。伍子胥被害后归隐乡间,不久去世。 《孙子兵法》十三篇,形成于孙武为将之前,后几经修改定型,流行于世,经过其门生和战国兵家之整理扩充,成为《汉书·艺文志》所载《吴孙子兵法》。 《吴孙子兵法》共八十二篇,图九卷,其核心部分即孙武所著之“十三篇”一直流传至今,余皆失传。自南宋叶适以来,不断有人怀疑孙武的存在及其著《孙子兵法》十三篇之事,直到1972年山东临沂银雀山汉墓出土《孙子兵法》竹简后,方尘埃落定。

现代人关于 《孙子兵法》,大体上有三种“见识”:军事史家的见识、哲学史家的见识和现象学家的见识。

军事史家的“见识”大体上也就是一般职业军官的 “见识”,或者军事学院教授的“见识”。他们都承认《孙子兵法》在军事学史上的地位,都认为《孙子兵法》是一部“理论体系完备、历史影响深远的世界军事名著”,揭示了战争实践的“一般规律”和“战争指导原则”。按照这种“见识”, 《计篇》主要论述战前如何筹划战争全局的问题; 《作战篇》主要论述如何结合实际进行战争的准备工作; 《谋攻篇》主要论述如何运用谋略以夺取胜利的 “全胜”战略问题; 《形篇》论述如何依据敌我双方物质条件、军事实力的强弱,灵活采取两种不同形式,以达到在战争中保全自己、消灭敌人的目的; 《势篇》主要论述在强大的军事实力的基础上,发挥将帅的杰出指挥才能,出奇制胜地打击敌人; 《虚实篇》集中论述军事活动中“虚” “实”相互对立和相互转化; 《军争篇》主要论述一般情况下夺取制胜条件的基本规律,其中心思想就是怎样趋利避害,力争掌握战场的主动权; 《九变篇》主要论述在作战过程中如何根据特殊情况,灵活变换战术以赢得战争的胜利问题; 《地形篇》论述利用地形的重要性以及军队在各种地形条件下进行作战的基本原则; 《九地篇》论述军队在九种不同战略地形下进行作战的基本指导原则,特别强调要根据在不同作战地形地区官兵所产生的不同心理状态,制定切合实际的战略战术,以确保战争的胜利; 《火攻篇》论述火攻的种类、条件、实施方法以及火攻后的应变措施等; 《用间篇》主要论述在战争中使用间谍的重要性,以及间谍的种类、特点、使用方式等。

哲学史家的“见识”颇有差异。比如胡适的《中国哲学史大纲》中就没有孙子的地位,冯友兰的《中国哲学史》和《中国哲学简史》中也没有孙子,陈荣捷所编《中国哲学文献选编》中也不收《孙子》。根据胡适、陈荣捷和早期冯友兰等的 “哲学观”, 《孙子兵法》算不上 “哲学”,故而根本就不配在“哲学史”中占有一席之地。但是,1949年以后的中国哲学史著作中,一般都有“孙武”或“孙子”一章。北京大学哲学系编写的《中国哲学史》关于《孙子兵法》的观点也许可以作为“主流观点”的代表: “孙子兵法这部书,总结了这个时期丰富的战争经验,阐述了‘以正守国,以奇用兵’ (《汉书·艺文志》)的战略战术,探讨了一些战争发展的一般规律,是我国古代一部光辉的军事著作,一直到近代还受到国际上的重视和赞扬。同时,这部书在总结战争经验中,还反映出了孙武的一些朴素唯物主义观点和辩证法思想,因而也是一部值得重视的哲学著作。”据此, 《孙子兵法》在哲学上之所以“值得重视”,就是因为:第一, 《孙子兵法》具有“朴素唯物主义”观点,它主张从客观存在的实际情况出发来认识和指导战争,提出“知彼知己,百战不殆”,只有全面、准确地了解和研究敌我双方的真实情况,才可立于不败之地;第二, 《孙子兵法》中具有“极其丰富的军事辩证法思想”,它探讨了矛盾的对立、转化及其转化过程中人的主观能动作用,推动了古代中国“辩证思维”的发展。

以上两种 “见识”并不为错,但缺少 “兵家”独有的“本原智慧”或“生存气机”,故不能契合 《孙子兵法》的 “真义” “大义”。而且根据这两种“见地”,我们在今天其实根本不用再读《孙子兵法》了。首先,由于技术的进步、军队组织体系的变革和政治斗争形势的变化,古代战争的很多“规律”并不适用于今天的战争,充其量不过具有有限的“指导作用”而已,但这种“指导作用”的获取并不一定要通过《孙子兵法》。其次,所谓的“军事辩证法思想”或“辩证思维”在《论持久战》等现代著作中得到了更为清晰的表达,而且更切合现代战争的实际,如果要学习“军事辩证法”,我们读现代书的效果肯定更好。

更要紧的是, “用兵之道”似乎并不能归结为对 “理”或 “军事规律”或 “辩证法”的利用,因为在生死相搏的局面中,双方都在尽全力使对方遵循的“道理”失效或“反其道而用之”。 《孙子兵法》中确实总结了很多规律性的东西,如: “故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师遗阙,穷寇勿迫,此用兵之法也。”(《军争篇》)再如: “凡军好高而恶下,贵阳而贱阴,养生而处实,军无百疾,是谓必胜。”(《行军篇》)还有火攻法、水攻法,各种各样的计策等。但是,单纯地“按规律办事”,却往往不能取得期望的结果,因为“敌人”也会学习“规律”,学习如何使我们运用的“规则”失效或反为其所用。 《孙子兵法》的奥秘其实并不在于那些人人可以通过教育、训练所掌握的“规律”,它所要探究的恰恰是那让人能 “立于不败之地”的用兵之“道”。用兵者必须深刻地认识到,任何真实意义上的军事斗争,双方都处在“无常”的形势或势态中,处在一种双方都有可能赢的生死搏斗的局面中。在这种局面中“论道”,就绝不是“坐而论道”的“哲学对话”。老子曰: “反者道之动。”这一命题的深刻意图并不在于揭示所谓“辩证规律”,因为任何“规律”或 “法则”都是有迹可循的,可以用“如果……,那么……”的条件句表达出来的,你可以学习和运用“规律”,你的对手也可以学会并反其道而用之。战争形势中的“反者道之动”,其实是“兵形”或“兵势”的充满时间化和自然化意义的“反复变动”,是胜败之机随时都可能发生转移的“斗争形势”,只有深切理解这个“斗争形势”及其“发生机制”,才能真正把握《孙子兵法》的要义。为此,需具备一种现象学意义上的“兵法见地”,即“朝向军事现象的事情本身的见地”,这就是对待《孙子兵法》的第三种 “见识”。

就军事的“事情本身”来说,每一场战争,每一场战役,甚至每一次战斗都是独一无二的,但本质上都是一种生死相搏的“缘构”现象。而在“你死我活”的生死相搏中,双方唯一的追求就是“求胜”。 《孙子兵法》的目的当然也在 “求胜”,因而也给出了大量的用兵“规则”,但是对孙子来说,“兵法”的精义并不在阐释“求胜”的定法, “而在于揭示能够使这些法则发挥出来的、活起来的势态和境界”。 (张祥龙,1996年,第271页)不明此义者只知军力之争、法则之争,在“气力”或“心计”上用工夫,故对双方而言其实都没有“必胜”的把握,故只能“或凭运气,或依卜筮,或无真实根据地相信仁义之师天下无敌”。而对于孙子来说, “善战者之胜也,无智名,无勇功”, “胜者之战民也,若决积水于千仞之溪者”(《军形篇》),这是因为善战者的视野中除了各种既定的作战条件和用兵规则外,还有一种更本原的相争 “势态”和 “境域”,这种 “势态”和“境域”之 “势”更真实地决定着最终的胜负。“用兵”的最高智慧是“知势”。 “知己知彼者,百战不殆”,这里的“知”绝非现成的条件之知、规律之知,而是对战争、战场“势态”的原发构成的“几微”的一种“切身领会”,是随势而成于一切概念活动和经验积累之先的天然生发,所谓 “临机而发”、 “悬权而动”,故能出敌意表,“为敌司命”。

整部 《孙子兵法》其实就是围绕着 “势”而展开的, “知势”、 “造势”、 “求势”、 “成势”、 “用势”、 “依势”、 “奇势”、 “正势”、“兵势”、 “战势”,而 “用兵”、 “治军”、 “将兵”的 “妙义”均在 “势”之中。用兵之道在“势”,天气、地形、兵员、装备、水火、时令,国情、民情、军情、士气、将帅的心态等,都可用来 “造势”或 “成势”,在 “微乎其微”、“神乎神乎”中构成“恍惚不定而又似乎无处不在的境域之军”,所谓“出奇制胜”之“奇”的奥妙亦在于此, “无穷如天地,不竭如江河”,“天地” “江河”皆自然生成之 “大势”也。治军之道在“势”, “道者,令民与上同意也,故可以与之生,可以与之死,而不畏危” (《始计篇》),这里的 “道”非一般的法则、赏罚和道德说教可以达到,而只能在生死境域中依从大势而成,之所以“君命有所不受”者,因为在激烈搏杀的生死场中,脱离 “情境”大势的“君命”完全无益于“求胜”的本质。领兵之道在 “势”, “求之于势,不责于人” (《兵势篇》),因为只有 “任势者”才能 “深入则专”,才能 “其兵不修而戒,不求而得,不约而亲,不令而信” (《九地篇》)。间细之道在 “势”,“非圣智者不能用间,非仁义不能使间,非微妙不能得间之实” (《用间篇》),这是由 “间”的“终极”意义所决定的, “间”不但意味着“人我之间”,还意味着 “天人之间”、 “天地之间”、 “内外之间”、 “生死之间”。而 “兵法”最终所指向的就是 “生死”之间的 “天地大义”、 “家国大义”、 “生命大义”。