“中共民主革命一定胜利”

——读朱学范《从莫斯科发出的书信》

2022-09-24金绮寅

◎金绮寅

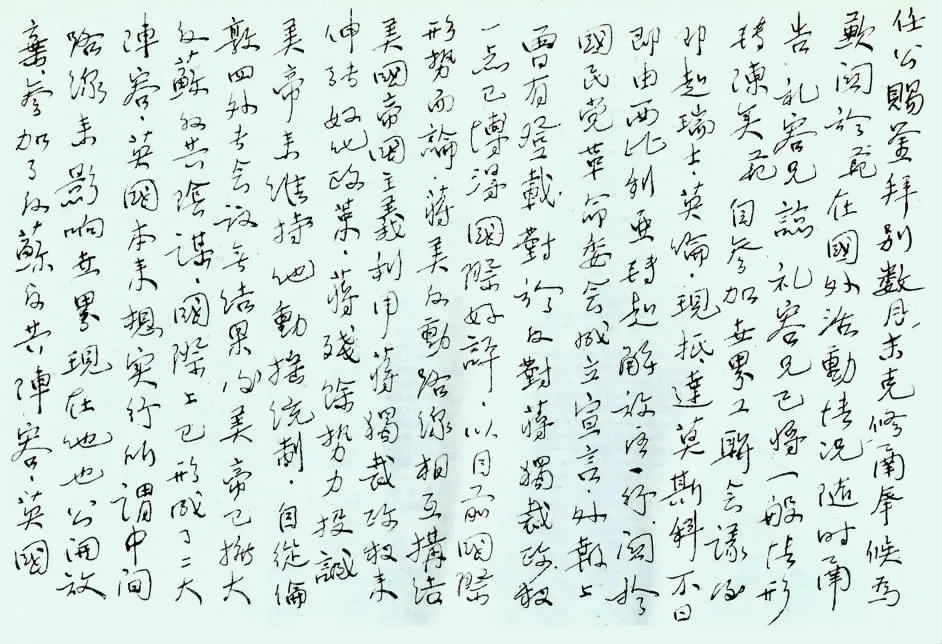

在民革中央原主席朱学范的回忆录《我与民革四十年》中, 有一篇内容名为《从莫斯科发出的书信》, 是一封他于1948 年1 月17 日从莫斯科发给香港的李济深的信。在信里,他向李济深分析了民革成立后所面对的国际、国内政治形势,谈了对民革党内可能存在的一些问题的认识,认为中共最后一定会取得革命胜利,民革需要选择苏联这一方为代表的民主阵容、选择中共为自己的革命同伴。他为何在多年后专门提起这封信?这封信有什么重要价值?值得一探究竟。

一、信的时间、人物、背景等

信的开篇,朱学范简单汇报了他的行程,提到“在国外活动”后, “现抵达莫斯科,不日即由西伯利亚转赴解放区一行”。

民革于1948年1月1日在香港成立,这封信便是在民革成立后不久所写。李济深与朱学范都是民革的主要创始人。在民革成立大会上,李济深被推举为主席,朱学范为组织工作委员会主任。不过,当时朱学范还有另外的身份,是知名的劳工运动领袖,是世界工联副主席、执行委员,在国际工运界享有声誉。他在信中说的“在国外活动”,指的是1947年11月,到欧洲先后参加在法国巴黎举行的世界工联执行局会议、在瑞士日内瓦举行的国际劳工组织理事会会议等世界工运类会议活动。

在欧洲期间,朱学范与中国工人运动的领导人之一、中共党员刘宁一见面会谈,确定了前往东北解放区的事项。抗日战争时期,朱学范曾积极支持和协助解放区的工会组织走向世界,参与世界工会活动,因此与刘宁一结识。二人携手合作,做了大量卓有成效的工运工作,结下珍贵的工运友谊。这次欧洲之行后,在中共的安排和帮助下,朱学范由刘宁一等陪同,途经莫斯科、西伯利亚,到达东北解放区的哈尔滨。这封信便是在莫斯科停留期间写下的。

二、当时的国际形势

这封信提到了当时的国际时事,从“蒋美反动路线相互勾结”到“伦敦四外长会” “国际上已形成了二大阵营”等,对当时国际形势进行了分析。

所谓“伦敦四外长会”,指1947年11月25日至12月15日在伦敦举行的苏、美、英、法四国外长会议,会议主要讨论的是对德和约和德国政治、经济、统一等一系列问题。第二次世界大战结束后,德国被美、苏、英、法分区占领。英国战后迅速衰落,开始依附于美国。1947年,美、英率先合并了两国的占领区。在此次伦敦外长会议上,法国也与美、英讨论起西方三个占领区的合并问题。由于以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营已经进入对抗的冷战关系,双方在会上各持己见、互不相让,最终会议未能取得一致意见,也就是朱学范在信中说的“无结果”。此次会议后,西方加速了分裂德国、建立扶植西德政府的进程。

已经成为资本主义世界头号政治、经济和军事强国的美国为了实现其全球战略、遏制苏联和共产主义的扩张、称霸世界,积极对外进行经济援助,加紧资助和扶植一些国家和党派集团。当美国提出援欧计划后,蒋介石便将援欧与援华相联系,积极争取美国援助。而美国也以蒋介石集团为中心,加大对蒋的经济援助。1947年2月18日,也就是这封信完成的第二日,美国总统杜鲁门向国会提交了《1948年援华法案》,提出至少向国民党政府提供为期18个月、总计5.7亿美元的援助。事实上,这些援助均用在了军事方面。加上此前,国民党已经同美国签订了《中美友好通商航海条约》 《中美海军协定》等一系列丧权辱国的条约,国民党统治区一步步置于美国的控制和掠夺之下,也就是朱学范在信中提及的“蒋美反动路线相互勾结”。

三、关于“中间路线”等国内形势

朱学范的这封信中一个很重要的内容,就是对当时国内出现的“中间路线”的看法问题。

抗战结束后,国民党政府在美国的扶持下一意孤行,不仅违反政治协商会议的决议,发动全面内战,而且于1946年11月召开一手包办的所谓“国民大会”,通过伪宪法。对此,中共、民盟等各民主党派、各人民团体均发表严正声明不予承认,蒋介石在政治上陷于极端孤立。

当时,不同的政治势力对战后中国建设一直持有不同的见解。有一部分人士受欧美影响,提出有别于国共两党的“第三条道路”,即“中间路线”,认为中国应该实行资产阶级民主主义,倡议仿效实行欧美式的“民主的多党竞争制”,由此引发的社会思潮对相当一部分人产生了影响。1947年10月,国民党宣布中国民主同盟为“非法团体”,民盟总部被迫发表解散公告。 “中间路线”的政治主张迅速破产,也就是朱学范在信中所说的“中间路线已经死定”。一部分人士认识到“中间路线”没有了生存空间,不再对蒋介石抱有幻想,势必要通过“你死我活”般斗争才能求得民主。

在信中,朱学范还针对人民解放战争推进的形势,提到了“中共所提出革命斗争之民主统一战线” “以反帝反封建实行土地改革为目标”等情况。

从1947年7月开始,解放战争形势发生重大变化,人民解放军由战略防御转入战略进攻。在这紧要关头,解放区普遍深入开展土地制度改革,中共中央还公布了《中国土地法大纲》,宣布彻底废除封建土地所有制。广大农民在政治上、经济上获得了解放,革命和生产积极性被充分调动,为打倒蒋介石、取得解放战争胜利提供了源源不断的人力和物力支持。

1947年12月,毛泽东作了题为《目前形势和我们的任务》的报告,也就是朱学范在信中提到的“毛主席文告”。这篇报告提出了人民解放战争转入战略进攻后需要解决的政治、经济、军事等各方面的政策问题,阐明了中共最基本的政治纲领:“联合工农兵学商各被压迫阶级、各人民团体、各民主党派、各少数民族、各地华侨和其他爱国分子,组成民族统一战线,打倒蒋介石独裁政府,成立民主联合政府。”报告是对当时形势的一种分析和判断,对于推翻国民党统治、建立新中国具有重要指导意义。

战场的形势发展、土地改革的开展、中共基本政治纲领的阐述,在国内特别是国统区产生了深远的政治影响,更多的民主人士,包括李济深、朱学范等民革领导人等逐渐对中共的革命性、先进性,对中共领导的新民主主义革命有了更为深入的理解与认识。

四、关于“中共民主革命一定胜利”等政治判断

在信中,朱学范“拙见直陈”,做了三个政治判断:

第一个是对国共两党之间胜负的判断。当时,解放战争已进入战略进攻阶段,朱学范认为,蒋介石一定灭亡,美帝一定失败,中共民主革命一定胜利,苏联一定有前途。第二个是指出民革与中共的政治诉求相契合。朱学范认为,民革所秉持的孙中山的新三民主义、开展反帝反封建革命、打倒蒋介石独裁政权、实现中国的独立民主与和平、联合各民主党派及各界民主人士代表组织联合政府等主张,与中共的新民主主义革命基本纲领若干基本原则是契合的。所以,他认为,民革“和中共革命精神是一致的”,中共的统一战线政策、提出的组建联合政府的政治纲领“包含各界各民主党派”,也包括新生的民革。第三个是对新生的民革力量有限,要实现推翻蒋介石政权的目的,必须要在两大阵营中找到自己的革命同盟。朱学范认为,这个民主阵容就是苏联,这个革命集团就是中共和民主党派之统一战线。

在信的结尾,朱学范表示,李济深肩负着领导民革开展革命的重要职责,他本人愿意追随左右,听候驱策。并表示,此行将加强与解放区的联系与团结。

五、结语

整篇信的字数不多,约1300字,但信息量非常丰富,若与其后的历史发展结合起来看,其不寻常的意义正是体现在朱学范所做的三个判断上。这三个判断是朱学范对当时中国革命前景的分析与看法,也是对新生民革走向与抉择的思考与断定,彰显出以李济深、朱学范为代表的民革老一辈领导人卓越的政治智慧和精准的政治判断。

朱学范之所以能够做出这样的判断,结合历史实际看,是多重因素的结果,既包括他在信中分析的国际国内政治发展、人民解放战争战场形势的变化、中共政策的颁布与实施等情况,也有信中未提及的但在字里行间已经透露出的其他因素。

当时,国民党统治区的人民也掀起了声势浩大的人民民主运动。广大爱国学生、工人、市民及其他阶层人民群众吁请和平、反对蒋介石政权的内战、独裁、卖国政策。朱学范后来曾回忆,当时冯玉祥等人就称, “这种自由民主运动的全面高潮,正在把中国推向共产党人的怀抱”。他们判断:国民党军队必从全面进攻到重点进攻再变为防御的阶段,直至走向崩溃。朱学范深刻认识到, “把中国推向共产党人的怀抱”这句话,正是当时的历史潮流。一方面是蒋介石的腐败透顶、倒行逆施,另一方面是中国共产党为国家的和平、民主作出的不懈努力和付出的巨大牺牲。谁代表着中国未来,谁能救中国,一目了然。也正因为如此,朱学范下决心前往东北解放区,接受中国共产党的领导。

民革成立在国内外产生了重大影响,立即成为各方各派极力争取的对象。时任广东省主席的宋子文、新桂系首领李宗仁、白崇禧等都派人到香港游说民革,拉拢李济深,或提出组建新的政治联盟,或想借民革成立之机取蒋代之。美国政府也有了“换马”意向,希望民革在美国支持下代替蒋介石,由李济深出面与共产党谈判,实行“划江而治”。民革刚刚成立,成员意见并不一致,内部有各种思想纷争。有人提出搞武装、扩大势力,自成体系;还有一些人仍对西方民主政治抱有幻想,倡导所谓的“中间路线”。对于民革内部的思想纷争,对于民革内部受到“第三势力”的干扰和影响,朱学范感到困惑。作为孙中山的追随者、作为民革的创始人之一,他深感有责任为民革同志妥善解决这些重大政治问题而努力。

成立民革的目的在于争取把一切从国民党中分化出来的爱国力量团结并组织起来,推翻蒋政权;而倒蒋就必须反美,这是明确的。在启程前往解放区前,朱学范就在英国伦敦发表了《对于目前时局的宣言》,以鲜明的态度赞成将中国革命进行到底,强烈反对美国的经济援助计划以及对蒋介石政权的扶持,拥护中国共产党提出的土地改革、统一战线等。途经苏联时,朱学范逗留了几日。他亲眼见到二战后苏联人民恢复生产生活情况,对战后苏联一派欣欣向荣的景象有了非常直观的印象:当时世界上确实存在着社会主义和资本主义两大阵营并立的局面;社会主义阵营必须团结起来;中国革命要“一边倒”,没有中间路线可走等。朱学范在当时进一步认识到: “一边倒”关系到民主运动的前途,是民主运动开展所必须面对和需要解决的问题。鉴于民革内部“第三方面”的倾向,结合国际国内形势,尤其是在莫斯科的所见所闻,朱学范认为有必要向李济深写封信,汇报自己的思考,请其重视。

1948年2月底,朱学范到达东北解放区哈尔滨,不久,他就接到李济深的回复。李济深基本同意朱的看法,同时向他人严辞表示,中国应该统一,如果划江而治,中国内战将永无宁日。朱学范用40多天时间,深入东北解放区的农村、工厂、煤矿了解生产生活情况。解放区的新气象深深地感染了朱学范,他感受到在中共的领导下,解放区是一个充满希望的新社会。参观结束后,他提笔又向李济深写了一封信。在这封信中,他明确提出: “在今天民主革命斗争中,站在领导的地位,只有由中共坚决领导才能得到革命最后的胜利。不但如此,将来革命胜利后,在民主建设中,中共是第一大党来领导建国工作。”李济深回信表示,民革是坚持孙中山“联共”政策的,又得到中共南方局的诸多照顾,将来与中国共产党长期合作共事,更要中共中央多加支持与帮助,接受中国共产党的领导,“这是不成问题的”。

正是在李济深、朱学范等几位主要创始人的带领下,民革内部在革命大目标、大方向、大方针政策上取得了一致,保障了民革的思想统一、团结以及政治路线的正确,为随后在政治上、实践上接受中国共产党的领导、走上新民主主义道路奠定了思想基础。