人权规范的扩散与异化*

2022-09-23山秀蕾刘昌明

山秀蕾 刘昌明

【内容提要】 人权是人所具有的“拥有权利的权利”,构成了现代国际社会的一项基本规范。然而,人权的规范性与其在实践中的物质性存在着矛盾,作为规范的人权会被某些国家利用,进而成为政治、经济抑或是意识形态斗争的工具。文章提出了“规范异化”的概念来解释这一现象。规范扩散的既有研究存在着社会建构主义转向,对物质性因素有所忽视。基于此,规范异化是规范的社会性与物质性的结合,是规范倡导者的价值观偏好与利己化目标互构的产物。在人权规范的扩散过程中,人权规范被以西方国家为主的规范倡导者所异化:从价值观偏好出发,人权规范从国际社会中的集体期望异化为自由主义价值观偏好主导下的规范,基于地方文明与价值观的本土化人权规范与实践被忽视甚至批判;从利己化目标出发,人权从国际社会共同利益驱使下的道德标准异化为服务于部分西方国家的一种工具,为自由市场和全球自由主义霸权提供了合法性。

一、引言:“拥有权利的权利”

人权是人所具有的“拥有权利的权利”(the right to have rights)。汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)曾指出,作为人类条件的一部分,一直存在着不可剥夺的“拥有权利的权利”,且这种权利应该由人类自己来保障。①Hannah Arendt,The Origins of Totalitarianism,San Diego,New York and London: Harcourt Brace Company,1973,p.298.人权是每个人所固有的不可剥夺的权利,构成了国际社会的基本规范,并且已经成为当代政治话语的基本特征。这种“拥有权利的权利”存在着“最低限度的人类标准”与“构成人类的权利”的区别,②Mark Lattimer,“Two Concepts of Human Rights,” Human Rights Quarterly,Vol.40,No.2,2018,pp.406-419.并且,这种区别根植于“文化相对主义”与“文化普遍主义”两种观念的差异之中。“最低限度的人类标准”是通过限制权力来保护权利,正如《斯坦福哲学百科全书》所定义的那样,“人权是保护所有人免受严重的政治、法律和社会虐待的一种规范”。③James Nickel,“Human Rights,” in Edward N.Zalta,ed.,Stanford Encyclopedia of Philosophy,California: Stanford University press,2019.“构成人类的权利”是将人权与正义等观念相关联,正如《世界人权宣言》所指出的那样,人权是“人人生而自由,在尊严和权利上一律平等”。④United Nations,“Universal Declaration of Human Rights,” 1948.总之,“作为讨论正义和平等的全球性话语,人权是政治哲学中普遍性和特殊性之间存在紧张关系的一个重要例子”。⑤Anthony J.Langlois,“Human Rights: Globalisation and Fragmentation of Moral Discourse,” Review of International Studies,Vol.28,No.3,2002,pp.480-481.

作为学术概念的人权是现代西方文明的产物,尽管非西方世界存在着诸多人权理念与实践。通常而言,现代意义上的人权概念产生于二战后,但人权的哲学与政治根源至少可以追溯到17 或18世纪,有学者甚至认为可以追溯至古希腊的斯多葛学派。⑥Fiona Robinson,“Human Rights and the Global Politics of Resistance: Feminist Perspectives,”Review of International Studies,Vol.29,No.S1,2003,p.161.但那时的人权通常被认为是与“特定的人”相关联的概念,具有“排他性”而非“普遍性”。只有在二战后才出现了符合当代意义上的人权理念,国家或区域范围内对人权的侵犯会引起全球范围内的合法性关切,人权也因此成为了国际性问题,标志性的事件是1948年联合国通过的《世界人权宣言》,为世界范围内的人权保护提供了合法性与适当性,成为了国家以及国际组织保护人权的国际范本。但与此同时,该宣言也被某些西方国家所利用,这主要体现在人权理念能够为战争、分离运动和以人道主义为名的军事干预提供理由,人权也可以被认为是一张能够引起广泛认可的“王牌”,用以巩固国家间的联盟,甚至可以作为打击意识形态敌人的“棍子”。①Tony Evans,US Hegemony and the Project of Universal Human Rights, London: Macmillan Press Ltd.,1996,p.2.从这方面来说,人权已经背离了其被设计出来的初衷,尤其是在当今国际政治现实中,人权这一话语似乎被西方霸权所工具化。

为何人权会被某些国家尤其是霸权国所利用,进而成为政治、经济抑或是意识形态斗争的工具?现有的文献似乎更多地关注人权的“社会属性”而忽视了“物质属性”。从一般意义上而言,既有的对国际社会中人权的研究大致可以归结为哲学层面、规范层面和政治层面。就哲学层面而言,这类文献更多的是主张权利的意义、来源、理由和价值力量,强调道德原则的重要性和普遍性。②详见Julio Montero,“Human Rights,Personal Responsibility,and Human Dignity: What Are Our Moral Duties to Promote the Universal Realization of Human Rights?” Human Rights Review,Vol.18,No.1,2016,pp.67-85; Zofia Stemplowska,“On the Real World Duties Imposed on Us by Human Rights,” Journal of Social Philosophy,Vol.40,No.4,2009,pp.466-487; Amartya Sen,“Elements of a Theory of Human Rights,” Philosophy and Public Affairs,Vol.32,No.4,2004,pp.315-356。在规范层面上,这类文献更多的是将人权理解为一种法律制度或一般意义上的规范,强调国际法等法律规范对人权的保护,以及从一些国际规则、规范的视角对人权进行探索,③详 见Tony Evan,“International Human Rights Law as Power/Knowledge,” Human Rights Quarterly,Vol.27,No.3,2005,pp.1046-1068; Michelle Jurkovich,“What Isn’t a Norm? Redefining the Conceptual Boundaries of ‘Norms’ in the Human Rights Literature,” International Studies Review,Vol.22,No.3,2020,pp.693-711。或者是将人权规范视为国际社会的文明标准。④Jack Donnelly,“Human Rights: A New Standard of Civilization?” International Affairs,Vol.74,No.1,1998,pp.1-23.就政治层面而言,这类文献主要探讨人权与主权之间的紧张关系,人权的普遍性与国家主权的不干涉原则之间的张力,以及基于人权而产生的世界主义与国家主义之间的争辩。⑤详见Véronique Pin-Fat,“(Im)possible Universalism: Reading Human Rights in World Politics,” Review of International Studies,Vol.26,No.4,2000,pp.663-674; Anthony J.Langlois,“Human Rights: Globalisation and Fragmentation of Moral Discourse,” Review of International Studies,Vol.28,No.3,2002,pp.479-496。或者说,以干涉主义、世界主义和道德上的“善”为特征的人权规范与以国家中心主义、社群主义和利己主义为基本特点的主权规范之间存在难以弥合的鲜明对比。①Christian Reus-Smit,“Human Rights and the Social Construction of Sovereignty,” Review of International Studies,Vol.27,No.4 ,2001,pp.519-538.总的来说,这三类文献探讨的都是人权概念的哲学与社会学根源,即观念层面人权的来源及其影响等,而人权概念产生和嬗变的物质基础和客观因素有所缺失——人权的社会性被凸显而物质性被忽视。

为了解释某些国家运用人权的社会性来实现自身的物质性目标,本文选取了国际规范的视角,从规范扩散出发,试图将国际规范的社会性与物质性结合起来,并在此基础之上发展出了规范异化的概念,用以定义规范尤其是人权规范在物质性因素和社会性因素共同作用下而导致的工具主义与功利主义倾向。总的来说,本文将从三个方面展开分析:首先,将规范研究划分为物质性路径和社会性路径,从规范的定义、规范生命周期、规范扩散的模式等方面重点阐明规范研究的社会建构主义转向,并指出了建构主义规范研究的不足,即忽视物质性因素;其次,尝试将物质性因素与社会性因素结合起来,从价值观偏好与利己化目标两个层面来定义规范异化,规范异化的根源在于观念层面上的规范同质化追求而非规范多样化目标,并对规范异化的后果——文化霸权进行论证;最后,重点关注人权规范,阐述人权规范的扩散过程,以及人权规范是如何在价值观偏好和利己化目标层面上被西方国家这一规范倡导者所异化的。在研究方法方面,本文并未采用实证主义研究方法,而是基于一种“反思主义”亦或是“批判主义”的研究路径,从价值观偏好以及利己化目标两个维度去思考人权规范异化的根源及其可能产生的文化霸权。

二、规范扩散:社会建构主义转向

总的来说,规范扩散主要有两种理论研究范式:物质性路径与社会性路径。物质性路径主要理论流派包括现实主义、新自由制度主义以及葛兰西主义,其基本观点认为,观念与规范本身并不具备独立的因果关系,而从属于物质性因素的影响。具体而言,物质性路径要么忽视了规范对政策的影响,例如戈尔茨坦(Judith Goldstein)和罗伯特·基欧汉(Robert O.Keohane)就曾指出,对于许多接受经济学思维模式的政治学家来说,规范和观念是一种附带现象,理念与规范只是“诱饵”,相互竞争的精英们抓住流行的理念来宣传并使他们的利益合法化,但这些理念本身并不起因果作用;②Judith Goldstein and Robert O.Keohane,“Ideas and Foreign Policy: an Analytical Framework,” in Judith Goldstein and Robert O.Keohane,eds.,Ideas and Foreign Policy: Beliefs,Institutions,and Political Change,New York: Cornell University Press,1993,p.4.要么将规范视为霸权社会化的一种方式,即“规范扩散和规范转变是主导国向弱国推广其偏好的价值观的结果,尽管弱国对霸权国观念的认可为霸权国统治提供了合法性,但弱国自身的施动作用却很少”。①[加拿大]阿米尔·阿查亚:《建构全球秩序:世界政治中的施动性与变化》,姚远、叶晓静译,上海:上海人民出版社,2021年,第36 页。在反思主义者的挑战下,即使理性主义者认识到了规范的重要性,也仅仅是承认规范和观念服务于理性主义的目标、能够影响战略互动,但仍然坚持战略互动本质上是以效用和效率为核心目标,利益与身份本质上是固定的,权力是致使新观念被接受或被拒绝的决定性因素。②[加拿大]阿米尔·阿查亚:《建构全球秩序:世界政治中的施动性与变化》,姚远、叶晓静译,上海:上海人民出版社,2021年,第35 页。总的来说,物质性路径将规范视为权力政治的一种“附庸”,将对规范的研究视为国际政治中的“边缘”。

不同于物质性路径对于规范的忽视,社会性路径强调规范在国际关系中的作用,并围绕规范这一核心概念发展出了国际规范的理论,代表性的理论流派为社会建构主义。建构主义者对思想、价值观和规范等社会性因素进行了重新认知,对以权力政治和斗争等物质性因素为核心的传统学科话语造成了冲击,正因如此,规范研究出现了“社会建构主义转向”。③关于规范的“社会建构主义转向”相关文献可参见:Nicholas Greenwood Onuf,World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations,Columbia: University of South Carolina Press,1989; Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Cambridge: Cambridge University Press,1999。建构主义者认为,在一门普遍否认观念、规范和规则等社会性因素具有独立因果效应的学科中,建构主义研究的首要任务显然是确立规范(和其他社会结构)的重要性。④Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics,” Annual Review of Political Science,Vol.4,No.1,2001,p.396.

在重新认识规范重要性的基础之上,建构主义者对规范这一概念进行了重新定义。在建构主义视域下,规范是具有特定身份行为体的行为标准和集体期望,建构着国际社会中行为体的选择与身份。罗纳德·杰普森(Ronald L.Jepperson)、亚历山大·温特(Alexander Wendt)和彼得·卡赞斯坦(Peter J.Katzenstein)曾指出,规范是“对某个给定身份所应该采取的正确行为的一种集体期望”,规范的职能在于界定或建构认同,并规定具有特定身份的行为体的行为期望与行为选择。⑤Ronald L.Jepperson,Alexander Wendt and Peter J.Katzenstein,“Norms,Identity,and Culture in National Security,” in Peter J.Katzenstein ed.,The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics,New York: Columbia University Press,1996,pp.54-56.玛莎·芬尼莫尔(Martha Finnemore)和凯瑟琳·辛金克(Kathryn Sikkink)也对规范做出了类似的定义,即“具有特定身份的行为体的适当行为标准”。①Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.891.总之,规范能够将特定的行为体与行为预期联系起来,而特定的行为预期往往依赖于社会的共同信念和集体期望,通过这一过程,国际社会中相关规范与规则得以构建。

围绕着规范这一核心概念,建构主义者发展出了一套规范的理论,主要关注规范扩散(norm diffusion)与传播的过程,即国际规范如何通过社会化的过程被国家行为体内化为自身的行为准则。具体而言,规范扩散是国际社会中的规范倡导者(norm entrepreneur/norm-maker)通过特定的方式向规范接受者(norm-taker)进行规范传播的过程,这一过程影响着国际社会中何种规范占据主导地位。正如阿米塔·阿查亚(Amitav Acharya)所指出的那样,关于世界政治规范变化的问题不仅仅是规范是否重要,关键在于规范如何以及谁的规范影响着跨国关系。②Amitav Acharya,Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism,New York: Cornell University Press,2009,p.9.通常而言,规范倡导者是坚定致力于某一特定规范,并准备投入精力促进规范以塑造他人行为的行为者。③Annika Björkdahl,“Norm Advocacy: A Small State Strategy to Influence the EU,” Journal of European Public Policy,Vol.15,No.1,2008,pp.137-138.规范的接受者是规范扩散的对象,是有意或无意、主动或被迫、直接或间接接受规范的对象,同时,规范扩散的过程可能伴随着规范的“本土化”(localization),即规范的接受者可能对某些规范进行重塑。需要指出的是,规范扩散在规范生命周期中占据核心位置,是规范内化为国际社会成员国行为标准的必经阶段。④关于规范生命周期的研究可参见Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,pp.887-917。

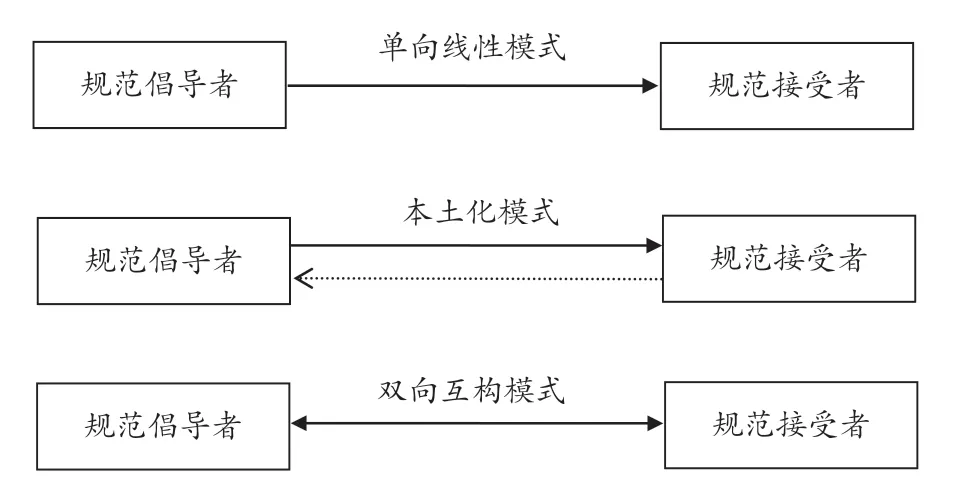

在规范扩散的过程中,若从规范倡导者与规范接受者之间的关系出发,规范扩散可以被划分为三种模式,即“单向线性模式”“本土化模式”以及“双向互构模式”。“单向线性模式”是规范扩散的传统模式,指的是在具有等级关系的国际社会中,规范倡导者通过强制、胁迫、教学等策略机制单一、线性且静态地向规范接受者“自上而下”地传播规范,①关于规范扩散策略机制的研究可参见:Jeffrey T.Checkel,“International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework,” International Organization,Vol.59,No.4,2005,pp.801-826; Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices:Introduction,” in Thomas Risse,Stephen C.Ropp and Kathryn Sikkink eds.,The Power of Human Rights:International Norms and Domestic Change,Cambridge: Cambridge University Press,1999。这一过程往往是规范从“西方”到“其它”地区的单向传播过程,“西方”的规范始终占据主导地位。在理想状态下,规范接受者出于规范的合法性与道德优势,会自觉模仿并主动内化规范倡导者提出的规范,但在实践中,规范倡导者可能采用胁迫等强制性的方式对规范进行扩散。正如有批评者指出的那样,规范倡导者被认为是在“世界中心”创造社会和政治标准并指导其传播,而“边缘地区”的被动接受者则是简单地接受、复制或拒绝相关规范。②Anke Draude,“The Agency of the Governed in Transfer and Diffusion Studies,” Third World Thematics: A TWQ Journal,Vol.2,No.5,2018,p.577.这导致的后果不仅是“非西方”的规范难以扩散到“西方”,西方国家不会内化并遵守非西方的规范,更为重要的是,规范倡导者和规范接受者之间的简单二分法是通过牺牲规范接受者的利益来赋予规范倡导者特权。

“本土化模式”是基于对“单向线性模式”的批判而提出的,强调规范接受者对规范的影响,注重规范内容与规范接受者地方特色和实践的结合,这一模式的主要提出者是阿米塔·阿查亚。阿查亚指出,传统的“单向线性模式”是基于“道德世界主义”且专注于道德斗争,在这场斗争中,良好的全球规范(主要由西方规范倡导者提出的)取代了不良的地方信仰和做法(主要在非西方地区),但其忽视了当地的信仰和实践,而这些信仰和实践作为合法规范秩序的一部分,决定了新规范的命运。③Amitav Acharya,Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism,New York: Cornell University Press,2009,p.4.他认为,本土化描述了外部理念适应本地实践的过程,在本土化过程中,现有的规范秩序和外部规范处于“相互建构”的关系中。④Amitav Acharya,“How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism,” International Organization,Vol.58,No.2,2004,pp.251-252.所以,在规范传播的过程中,规范在不同的语境中迁移,人们在话语和实践中对其进行解释、修改和重塑,因此,一种规范的局部转化或者说本土化的进程,本质上决定着全球规范在地方层面的合法性和有效性。⑤Anke Draude,“Translation in Motion: A Concept’s Journey Towards Norm Diffusion Studies,”Third World Thematics: A TWQ Journal,Vol.2,No.5,2017,p.588.总之,“本土化模式”是介于“单向线性模式”和“双向互构模式”之间的一种模式,是规范接受者根据自身实践对规范倡导者的规范进行部分解释和塑造,使其最大限度地适应本土化发展并克服规范(通常是西方规范)的道德优越性。尽管在此模式下,规范扩散是一个双向和多步骤的过程,但是本土化之后的规范对规范倡导者的影响仍然非常有限。

“双向互构模式”是规范扩散的理想模式,该模式强调规范扩散是规范倡导者与规范接受者相互建构的过程,规范在互动中被重新塑造和协商,尤为强调非西方规范倡导者向西方规范接受者进行规范扩散。“双向互构模式”试图超越“单向线性模式”中的由“西方”中心到“非西方”边缘地区扩散方式的不足,这种不足也存在于“本土化模式”之中。规范转化(norm translation)表现出了“双向互构模式”的部分特点,是对规范动力学(norm dynamics)的又一拓展。具体而言,规范转化包括本土化的过程,但也包括“去本土化”,在这个过程中,特定的非西方规范被传播,非西方代理人成为世界政治中的规范制定者。此外,与单向的说服相比,规范转化通过考虑西方和非西方文化背景的互动在规范对话中的积极作用,启发了规范动力学的研究。①Gregorio Bettiza and Filippo Dionigi,“How do Religious Norms Diffuse? Institutional Translation and International Change in a Post-secular World Society,” European Journal of International Relations,Vol.21,No.3,2015,pp.623-624.总之,“双向互构模式”下的规范扩散包括本土化的过程,但又试图超越“本土化模式”,一方面,这种模式下的规范接受者将规范内化在自己的语义和知识结构中,另一方面,这也为非西方规范向西方传播提供了理论上的可能性。但是,正如本杰明·布雷克(Benjaminn Brake)和彼得·卡赞斯坦指出的那样,转化也引发了结果的不确定性,②Benjamin Brake and Peter J.Katzenstein,“Lost in Translation? Nonstate Actors and the Transnational Movement of Procedural Law,” International Organization,Vol.67,No.4,2013,p.730.这种不确定性在很大程度上是由规范倡导者与接受者相互作用决定的。

图1 规范扩散的三种模式

与此同时,中国学者也对规范扩散的研究做出了贡献。吴文成借助卡托斯的科学研究纲领方法论,将规范研究视为建构主义元理论指涉经验事实的研究纲领,并考察了规范扩散研究如何转变为规范衰退和规范竞争。①详见吴文成:《从扩散到竞争:规范研究纲领的问题转换与理论进步》,《太平洋学报》2020年第9 期,第27—39 页;吴文成:《组织文化与国际官僚组织的规范倡导》,《世界经济与政治》2013第11 期,第96—118 页。在诸多研究规范接受者对于规范影响的文献中,陈拯关注到了“规范阻滞”(norm containment)这一特殊的现象,用以解释规范接受者在国际规范的扩散过程中控制新规范理念发展和适用的范围、程度和速度的策略行为。②陈拯:《规范阻滞及其策略——以中俄等在“保护的责任”演进中的实践为例》,《世界经济与政治》2019 第6 期,第65—90 页。袁正清等学者聚焦国际规范的演进逻辑,强调规范接受者对于规范的重塑与创新,规范接受者并非只是一个被动的接纳者,而是积极对规范进行改造和创新的施动者。③详见袁正清、赵洋:《“一国两制”与主权规范创新》,《国际政治研究》2017年第4 期,第125—145 页;袁正清、宋晓芹:《理解和平共处五项原则的传播——国际规范扩散的视角》,《国际政治研究》2015年第5 期,第66—81 页;袁正清、肖莹莹:《国际规范研究的演进逻辑及其未来面向》,《中国社会科学评价》2021年第3期,第129—145 页。这些学者都对国际规范的理论进行了创新与完善,是非西方国际关系理论探索的组成部分。

需要指出的是,建构主义者对规范以及规范扩散的研究主要强调规范的社会属性,忽视了规范倡导者自身利益等物质性因素的影响。正如有学者指出的那样,建构主义者把不必要的偏见引入到他们对规范传播与变化的描述之中,他们承诺社会性因素高于物质性因素,并且坚持认为规范的出现和传播发生在独立的超国家社会结构中(有利于社会因素的解释),而不是从国内层面或通过国家行为者来投射(有利于物质因素的解释)。④Laura K.Landolt,“Constructing Population Control: Social and Material Factors in Norm Emergence and Diffusion,” Global Society,Vol.21,No.3,2007,p.405.同时,规范扩散中的“扩散”一词可能不仅是指特定规范或政策传播的过程,扩散甚至可以被理解为“传播中心”与“接收外围”之间的一种霸权关系。⑤Hüsrev Tabak,“Diffusionism and Beyond in IR Norm Research,” Global Society,Vol.35,No.3,2020,pp.327-350.因此,虽然建构主义者认为在规范扩散的过程中,规范因具有社会性所以能够相对独立地在国际社会中传播而不受国家利益等物质性因素的影响,但事实上,物质性因素不可避免地在规范扩散中发挥作用,甚至“扩散”一词本身就具有物质性倾向。基于规范研究的物质性路径对于“规范”的忽视,以及社会性路径中物质性因素的缺失,本文在此提出规范异化的概念,试图阐明物质性因素和社会性因素综合影响下的规范扩散。

三、规范异化:物质性与社会性的互构

定义规范异化(norm alienation)需要基于以下两方面考量。其一,关注物质性因素对于规范扩散的影响。社会建构主义者主要关注在没有物质因素约束的情况下,规范是如何被概念化和扩散的,其重视规范的社会性但却忽视了物质性。这是因为社会建构主义者为了证明规范具有独立的因果力量,忽略了与国家利益相关的物质因素,并在规范出现与扩散的过程中突出了社会因素。①Laura K.Landolt,“Constructing Population Control: Social and Material Factors in Norm Emergence and Diffusion,” Global Society,Vol.21,No.3,2007,p.393.建构主义者认为,物质因素和条件只是在认知和交流过程中至关重要,行动者试图通过这一过程来确定自己的身份和利益,并对他们行动的环境以及指导他们互动的道德价值观和规范形成集体理解。②Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.121.在规范内容上,社会建构主义者主要关注具有西方“进步”或“自由主义”意义上的规范,③相关研究可参见Thomas Risse,Stephen C.Ropp and Kathryn Sikkink eds.,The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change,Cambridge: Cambridge University Press,1999; Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics,” Annual Review of Political Science,Vol.4,No.1,2001,pp.887-917。淡化了与国家利益相关的物质因素的作用。同时,就规范倡导者而言,尽管国际组织不可避免地会受到国家行为体的影响,但在社会建构主义的描述中,国际组织和跨国行为体似乎都与国家利益相脱离。总之,在规范扩散的过程中,社会建构主义者强调社会因素的决定作用并排除了物质性因素的影响。事实上,这种对物质性因素的忽视不仅没有必要,而且不符合国际政治实践,因为“思想和物质条件总是联系在一起,相互影响而非相互还原,思想必须联系物质环境来理解”。④Robert W.Cox,“Gramsci,Hegemony and International Relations: An Essay in Method,” in Stephen Gill ed.,Gramsci,Historical Materialism and International Relations,Cambridge: Cambridge University Press,1993,p.56.

其二,注重规范倡导者对于规范的决定性影响,尤其是单个规范倡导者对于规范的绝对主导性,而非多个规范倡导者所形成的竞争性。托马斯·里斯(Thomas Risse)和凯瑟琳·辛金克在研究国际关系中的规范扩散对国内政治影响时,阐释了某些国家作为规范接受者是如何将人权规范工具化以实现自身利益目标的,他们认为,某一国家改变了他们的人权实践只是为了获得外国援助等物质利益,或者是为了能够在国内强烈反对的情况下继续掌权,他们指出,人权的变革进程几乎总是始于某一国家出于某种工具性或战略性动机来适应日益增长的国内和跨国压力。①Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,pp.123-124.同样,在规范扩散的过程中,规范倡导者相较于规范接受者具有更强大的主导权和决定权,所以,规范倡导者在自身物质性利益的驱动之下也更容易将规范工具化进而实现利己化目标,尤其是在单一规范倡导者主导而缺乏强有力竞争者的情况下,规范异化便会由此产生。

需要指出的是,在规范扩散的过程中,规范异化与规范竞争的根本差异在于规范倡导者的数量及其立场。若存在多个实力相当的规范倡导者且持有不同的规范立场,那么规范竞争极有可能发生,若由单一的规范倡导者或多个立场相同的规范倡导集团占据主导地位,那么国际规范极有可能被该倡导者或集团根据自身利益所定义。所以,本文在接受社会建构主义对于规范以及规范扩散的相关定义与研究成果的基础之上,更加强调物质性因素和社会性因素的综合影响,并由此提出了规范异化的概念,以此来解释处于主导地位的单一规范倡导者或多个立场相同的规范倡导集团如何运用规范的社会性来实现物质性目标。尤其是国际社会中诸如人权、民主等规范被规范倡导者的价值观偏好这一社会性因素所定义,进而实现其在经济、政治以及意识形态等方面的利己化目标。

具体而言,规范异化是规范扩散的一种特殊形态,或者说是一种在规范扩散过程中社会性因素和物质性因素共同作用的特殊结果。一个有目的的规范倡导者通常会选择在道德上有吸引力的、熟悉的和“好”的规范,并且该规范需要与倡导者的价值观、信仰、身份和实践相一致。②Kathryn Sikkink,Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina,New York:Cornell University Press,1991,p.26.当单一且处于主导地位的规范倡导者根据自身的价值观偏好来定义并解释规范,以此来实现诸如经济、政治以及意识形态等利己化目标时,便会产生规范异化的结果。因此,规范倡导者的价值观偏好这一社会性因素和利己化目标这一物质性因素是导致规范异化的关键。同时,规范异化通常发生在规范扩散的“单向线性模式”之中,规范接受者的文化特色与利益诉求被规范倡导者所忽视,这通常会导致一种强加的“文明的标准”抑或是“文化霸权”。

就价值观偏好这一社会性因素而言,规范倡导者往往从自身的价值观偏好出发来定义规范的内涵,以确保自身对规范的话语权、解释权与主导权,并且通过规范社会化的方式将其价值观偏好扩展至全球,这是导致规范异化的因素之一。总的来说,社会化不仅意味着社会偏好的形成过程,即“个人持有的原则与想法成为规范的过程,然后导致身份、兴趣和行为的变化”,①Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.124.同样社会化“必然是一套本地化的价值观和信仰的普遍化,以及一场单向运动的概念化:从‘国际’到地方,并压制后者的声音”。②Charlotte Epstein,“Stop Telling Us How to Behave: Socialization or Infantilization?” International Studies Perspectives,Vol.13,No.2,2012,pp.135-145.也就是说,在规范扩散的过程中,规范倡导者不可避免地会从自身价值观出发,甚至在某种程度上,规范倡导者将自身价值观全球化抑或普遍化而忽视了其他区域国际社会的“地方特色”。在此前提下,社会性因素所发挥的作用并非只是建构主义者所描绘的那样——规范是一种集体期望与认同,建构着行为体的行为,相反,社会性因素更是体现在规范倡导者的价值观偏好对于规范扩散的主导。所以,尽管价值观与规范存在着众多不同,比如说,“思想与价值观通常是个人主义的,但规范具有明显的主体间性,因为它们是集体的期望”,③Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.121.或者说,价值观作为个体或集体所持有的共同理想,其可以由个体所持有,而规范却需要追随者和接受者,但是在实践中,国际规范很难不被规范倡导者的价值观偏好所定义。

具体而言,一方面,规范倡导者与规范密切相关,其价值观偏好塑造着规范的产生并定义着规范的内容。“规范倡导者对规范的出现至关重要,因为他们通过使用命名、解释和戏剧化的语言来唤起人们对问题的关注,甚至‘制造’问题”。④Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.897.有学者甚至指出,当代国际规范理论可以被视为一种新的“政治神学”,在这种理论中,规范倡导者扮演着先知的角色:确定甚至“创造”问题,并提出可能改善这些问题的新的行为标准,可以说,规范倡导者成为了国际社会中的“立法者”,负责定义和构建国际社会存在的条件。⑤Jeremy Moses,Sovereignty and Responsibility: Power,Norms and Intervention in International Relations,New York: Palgrave Macmillan,2014,p.82.所以必须承认的是,规范倡导者的价值观偏好对识别全球性问题并改变全球道德状况至关重要,其定义并解释着具体的规范。

另一方面,无论是在主观还是在客观上,规范倡导者很难将自身的价值观偏好与国际社会中的普遍道德标准区分开来,甚至将根据自身价值观制定的规范视为国际社会中普适性的标准。然而,普适性,亦即认为存在一套“适用于所有情况”的标准或原则,既是不可能实现的,在很多情况下也是不可取的,真正的普适性是在承认国家、社会和地区本质上具有多样性的基础上找到他们之间的共同点。①[加拿大]阿米尔·阿查亚:《建构全球秩序:世界政治中的施动性与变化》,姚远,叶晓静译,上海:上海人民出版社,2021年,第2 页。所以,普适性应该建立在多样性基础之上,强调多元文明与秩序共存,不存在一个客观的标准来判断某一规范的好坏。尽管如此,在实践中,规范倡导者很容易根据自身的价值观偏好来界定规范并将其普遍化,并且坚持道德世界主义,即规范是世界性或普遍性的,例如反对地雷、禁止化学武器、保护濒危物种、反对种族主义、干预种族灭绝和促进人权的运动等。②Amitav Acharya,Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism,New York: Cornell University Press,2009,pp.9-10.这是因为规范从定义上体现了“应然”的品质和共同的道德评价,所以规范促进了行动的正当性,并且,从规范倡导者的角度来看,没有“不好”的规范(bad norms),我们大多数人会认为“不好”的规范——关于种族优越感、神圣权利、帝国主义的规范——曾经也是强大的,因为一些群体相信该规范的适当性(即“好”),而其他人只能接受它。③Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.892.总之,难以从自然法出发来确立衡量规范“好”与“坏”的客观标准,这就使得规范倡导者价值观偏好蕴藏在规范之中,这是导致规范异化的重要因素。

就利己化目标这一物质性因素而言,规范倡导者在根据自身价值观偏好定义规范的基础上,极容易实现利己化的目标,即注重自身的政治、经济与意识形态等方面的国家利益而非国际社会的共同利益,这是导致规范异化的另一因素。总的来说,物质性因素并非建构主义者所认为的那样——“强调物质结构是国家身份、利益和偏好的主要决定因素是失败的,物质因素和观念因素之间的因果关系是岌岌可危的”。④Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.121.相反,物质性因素在规范扩散的过程中发挥着重要影响,规范倡导者的隐蔽动机蕴藏其中。“权力与规范”以及“规范与利益”之间存在着复杂的关系,托马斯·里斯和凯瑟琳·辛金克在论及规范对国内政治的影响时,提到了“原则的力量”(power of principles),即在政治行为者之间的国内斗争中使用原则思想和国际规范,例如,只要人权规范已经成为共识,就可以在这种权力斗争中作为工具使用。①Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas do not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.123.同样,这种情况发生在国际政治的权力斗争之中。这种物质性因素对规范扩散的影响集中体现为规范倡导者对于利己化目标的追求,尤其是规范倡导者(主要是国家行为体)在利己主义动机的驱动下追求功利主义结果。

具体而言,规范倡导者的利己化目标主要体现在两个层面:出于利己主义动机和追求功利主义结果,利己主义动机是利己化目标的前提,而功利主义结果是利己化目标的结果。其一,关于利己主义动机,规范倡导者对利己主义动机的追求,与其所应秉承的道德动机——“同理心(empathy)、利他主义(altruism)和理想承诺(ideational commitment)”②Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.898.——是完全背道而驰的,故而导致了规范异化。同理心是指考量他人的利益与福祉,而非为了增进自身的利益;利他主义指的是对共同人性的认知,利他主义者认为“我们”都具有某些共同特征,仅仅是由于我们共同的人性而有权享有某些权利;③Kristen Renwick Monroe,The Heart of Altruism: Perceptions of a Common Humanity,Princeton:Princeton University Press,1996,p.206.而理想承诺是指规范倡导者相信规范中所体现的理想和价值,虽然追求规范可能对他们本身的福祉没有影响。④Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,International Organization,” International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.898.但在实践中,规范倡导者往往根据其自身的利益来重新定义规范,同理心、利他主义和理想承诺等道德动机被置于规范倡导者的个人理解之下。一方面,规范倡导者被期待具有同理心和利他主义本身可能就是不合理的,因为这在某种程度上意味着提倡牺牲一个群体的利益来实现他者利益,事实上,规范倡导者也有权追求自我利益的实现;但是,另一方面,在这种不合理的道德期望下,规范倡导者以同理心、利他主义和理想承诺进行自我标榜,实则出于利己主义动机,为了实现利己化的目标,这就使得规范异化为服务于规范倡导者的个体利益,但却以“道德世界主义”的名义进行自我宣称与美化。

其二,关于功利主义结果,在利己主义动机的驱使下,规范倡导者往往是结果主义导向的,即追求功利性的结果而非规范本身的目标。以规范性力量欧盟为例,有学者认为,“欧盟已经转向一种更注重结果的功利主义外交政策——也就是说,更关注眼前的结果,而不是由自身所信仰的自由主义规范所驱动,在这种不同政策选择的结果主义平衡中,自由、安全和政治规范有时被认为是有用的,但有时却被认为是可牺牲的”。①Michael H.Smith and Richard Youngs,“The EU and the Global Order: Contingent Liberalism,” The International Spectator,Vol.53,No.1,2018,p.52.可以说,规范倡导者对工具性或物质性利益等功利主义结果的追求,与其本应追求的国际社会中普适性的道德标准或共同利益是背道而驰的,这也势必会导致规范异化的结果,尽管规范倡导者努力避免“道德原则仅仅是国家利益、实践和结构的反映,最终是权力的反映”,并追求“道德原则是道德的,它们独立运用并改变国际政治各个方面的规范”。②Annika Björkdahl,“Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections,” Cambridge Review of International Affairs,Vol.15,No.1,2002,p.22.与此同时,由于规范倡导者本身拥有众多资源,如外交、修辞和教学技能、道德权威和合法性等,③Annika Björkdahl,“Norm Advocacy: a Small State Strategy to Influence the EU,” Journal of European Public Policy,Vol.15,No.1,2008,pp.137-138.规范扩散的工具或者说规范社会化的方式为规范倡导者追求功利主义结果提供了路径支持,同时这也增强了规范倡导者的权威性与合法性。这种规范扩散的方式可能包括教学、社交、说服或强制等,规范接受者通过这些渠道学习、采用、制度化、遵守并最终内化(以及跟风、去耦合、习惯化或模仿)这些规范。④Hüsrev Tabak,“Diffusionism and Beyond in IR Norm Research,” Global Society,Vol.35,No.3,2020,pp.327-350.

更为重要的是,规范异化会强化西方国家主导下的文化霸权。在规范倡导者的价值观偏好和利己化目标的共同作用下,规范从国际社会的集体期望与行为标准异化为规范倡导者价值观偏好主导下的地方性规范、从国际社会中共同利益驱使下的道德标准异化为规范倡导者利己化目标的产物。基于此,规范异化更容易发生在规范传播的“单向线性模式”之中,即规范倡导者凭借自身的权威与合法性,通过强制、胁迫等物质性手段以及说服、教学等规范性手段进行通常是由“西方中心”到“非西方边缘”的“单方向”的规范扩散,忽视了非西方规范接受者的地方环境等因素。在此模式下,西方的规范倡导者处于绝对的主导地位,这往往容易导致“文化霸权”。这种“文化霸权”通常象征着统治阶级投射自己看待世界方式的能力,以便使被统治阶级接受并成为“常识”(common sense)或“常态”(natural)。⑤Antonio Gramsci,Selections From the Prison Notebooks,New York: International Publishers,1971,pp.181-182,pp.323-343.同时,这也反映了文化——信仰、解释、观念、规范、价值观和习俗等——与权力的关系,即“文化霸权”意味着国际社会中的占据主导地位的国家操纵社会文化以确保自身统治的合法化。显然,规范异化所导致的文化霸权根源是“国际关系中规范扩散的研究主流是建构主义,其显著特点是西方中心主义的”,事实上,尽管国际社会中的主导规范是由西方国家所构建的,反映了西方国家的利益与价值观,但是国际社会中的非西方行为体不能仅仅是规范的接受者,同时也应该是积极的规范倡导者,其可以追求自己的信仰、价值观和原则并使之国际化。①Gregorio Bettiza and Filippo Dionigi,“How Do Religious Norms Diffuse? Institutional Translation and International Change in a Post-secular World Society,” European Journal of International Relations,Vol.21,No.3,2015,p.622.

之所以会产生规范异化的结果以及可能导致的“文化霸权”,是因为规范扩散过程中的主导观念是基于“霍布斯主义”的规范同质化而非“康德主义”的规范多样化。②在论及规范性力量欧盟时,有学者提出了康德主义和霍布斯主义两种规范理念的差异,详见:Kazushige Kobayashi,“Is Normative Power Cosmopolitan? Rethinking European Unity,Norm Diffusion,and International Political Theory,” Cooperation and Conflict,Vol.56,No.2,2021,pp.181-203; Garrett Wallace Brown,“The European Union and Kant’s Idea of Cosmopolitan Right: Why the EU Is Not Cosmopolitan,”European Journal of International Relations,Vol.20,No.3,2014,pp.671-693; Ian Manners,“European Communion: Political Theory of European Union,” Journal of European Public Policy,Vol.20,No.4,2013,pp.473-494; Sonia Lucarelli and Ian Manners,Values and Principles in European Union Foreign Policy,London and New York: Routledge,2006。具体而言,“康德主义”的规范观将规范的多样性和分歧视为人类永久和平与自由的基础,“人与人之间的自然对立使他们有理由寻求和谐,和谐可以作为社会秩序和政治制度的基础,这种秩序的起源正是通过不和谐而发生的”。③Jens Bartelson,“The Trial of Judgment: A Note on Kant and the Paradoxes of Internationalism,”International Studies Quarterly,Vol.39,No.2,1995,p.268.相比之下,“霍布斯主义”的规范观的驱动力是坚信只有通过规范同质化、行为因循守旧和道德统一才能建立一个基于和平价值观的社会,规范分歧是一种“恶习”,是对以价值为基础的社会生存能力的威胁。④Kazushige Kobayashi,“Is Normative Power Cosmopolitan? Rethinking European Unity,Norm Diffusion,and International Political Theory,” Cooperation and Conflict,Vol.56,No.2,2021,pp.181-203.因此,规范异化正是反映了“霍布斯主义”的规范同质化观念,规范倡导者试图通过规范的同质化以实现国际社会的稳定与秩序,这也必然会导致规范异化的结果。

四、人权规范:扩散与异化的演变逻辑

自20世纪下半叶起,人权逐渐从一种学术话语转变为由国际制度、公约条例等构成的现代性国际规范并扩散至全球。具体而言,二战后,国家和非国家行为体为解决权利问题——不仅包括公民和政治权利,还包括社会权利和经济文化权利等,甚至包括集体连带的权利,例如发展中国家强调的生存权和发展权——共同努力,并以具有约束力的公约的形式最终确立起了人权规范的具体内涵。展开来说,1948年联合国大会通过了《世界人权宣言》,确立了一套共同的原则以规范各会员国的人权实践,虽然这些原则最初并无强制约束力,但其仍为人权领域的国际法体系的形成构建了基础。与此同时,在《世界人权宣言》之后,出现了一个由国际公约、监测人权情况的具体国际组织和区域人权安排共同组成的全球人权制度。此外,全球人权制度也催生了一个庞大的跨国规范倡导联盟和一系列国际非政府组织。需要指出的是,人权规范发展至今,已经逐渐形成了一个相对完善的权利清单,不仅包括公民和政治权利,同时还包括经济、社会和文化权利等,尤其是发展中国家强调的生存权和发展权,这些权利清单是以《经济、社会和文化权利国际公约》《公民权利和政治权利国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》和《儿童权利公约》等具体公约为依托的。总之,人权规范逐渐扩散至全球,并日益成为世界政治的集体期望和共有知识的一部分,成为“现代”和“文明”国家的构成要素。

作为国际社会中的一项规范,人权具有特殊的地位。从西方语境出发,人权规范“既规定了适当行为的规则,也有助于界定自由国家的身份,其具有结构性影响,良好的人权表现是向国际社会中的其他成员发出的一个重要信号,即表明他们是自由国家共同体中的一员”。①Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not float freely,London and New York: Routledge,2017,p.122.也就是说,对于以西方国家为主的规范倡导者而言,人权规范有助于定义一类国家——“自由民主国家”,这些国家的利益与“其他”国家(“专制”或“暴力”国家)的利益大相径庭,在某些情况下,这些自由派“俱乐部”的标准是具体的——就欧盟而言,一些正式和非正式的规则都强调,只有人权记录良好的民主国家才能加入该俱乐部。②Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not Float Freely,London and New York: Routledge,2017,p.123.除此之外,人权规范能够为国家行为体提出的道德主张增加合法性,同时也为国际社会中的某些“斗争”提供话语支撑,需要承认的是,人权规范已成为界定国际社会正义问题的主导范式,人权语言是全球众多行动者在争取平等正义的斗争中所采用的语言。①Tine Destrooper,“The Travel,Translation and Transformation of Human Rights Norms,” in Esperança Bielsa and Dionysios Kapsaskis,eds.,The Routledge Handbook of Translation and Globalization,New York: Routledge,2021,p.441.

但是,伴随着人权在全球范围内的扩散,人权规范也逐渐被异化。从某种程度上说,人权已成为当代国际社会中的一种霸权政治理念,是国际政治合法性的一个广为接受的标准。②Jack Donnelly,Universal Human Rights in Theory and Practice,New York: Cornell University Press,2013,p.217.正如有学者指出的那样,人权规范吸引了批评和赞扬——它提高了人们的期望,同时也过分夸大了自己的承诺;它渴望实现普遍性,但仍然反映了世界政治中最强大行为体的一些霸权主义思想。③Beth A.Simmons,Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics,New York:Cambridge University Press,2009,p.23.这也体现在人权规范的扩散过程之中,即说服和社会化同时也涉及羞辱和谴责等过程,扩散不是用逻辑改变思想,而是通过孤立或禁运等来改变,说服也不是没有冲突,它不仅包括与对手讲道理,还包括施压与制裁。④Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: Introduction,” in Thomas Risse ed.,Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations: Ideas Do Not Float Freely,London and New York: Routledge,2017,p.127.同时,人权规范的异化也体现了西方国家作为规范倡导者的偏见,他们通常认为,大部分“好的”规范都源自国际体系中的西方核心,而发生在西方以外的“好的”规范是由外生驱动的,“坏的”规范则完全是非西方内生的,同时将“遵守”与“合规”归因于所谓的良性外生驱动。⑤Ayşe Zarakol,“What Made the Modern World Hang Together: Socialisation or Stigmatisation?”International Theory, Vol.6,No.2,2014,p.313.总之,人权规范的扩散是在西方国家作为规范倡导者的价值观偏好与利己化目标双重驱使下进行的,故而导致了人权规范异化的结果。

从价值观偏好出发,人权规范在国际社会中的特殊地位得益于美国及其主要盟国的支持,物质性力量不容忽视,但是,人权规范本身也具有价值观上的吸引力,尤其是在道德和政治权威方面,甚至其已经成为葛兰西视角下的“文化霸权”。正如杰克·唐纳利(Jack Donnelly)指出的那样,当代国际社会对人权的强调意味着选择某些价值观作为特别的偏好,同时还包括选择一种特定的机制来提升这些价值观。⑥Jack Donnelly,Universal Human Rights in Theory and Practice ,New York: Cornell University Press,2013,p.17.因此,人权规范是价值观主导下的政治表达,尤其是西方国家作为规范倡导者的价值观偏好定义下的产物,这是导致人权规范异化的因素之一。

之所以西方规范倡导者的价值观偏好定义着人权规范,是因为在理想状态下国际社会中的“重叠共识”(overlapping consensus)往往难以实现。“重叠共识”是约翰·罗尔斯(John Rawls)为了解决国内社会中思想与价值观异质与多样的情况下就如何维持秩序而提出的概念,即“一个因各种尽管互不相容但却合乎理性的宗教学说、哲学学说和道德学说而产生深刻分化的自由平等公民之稳定而公正的社会如何可能长期存在”。①[美]约翰·罗尔斯:《政治自由主义》,万俊人译,南京:译林出版社,2011年,第5 页。基于“重叠共识”,观点各异的人们能以合理的态度彼此相待;价值观各异的人们从各自角度出发或通过采纳彼此视角而支持共同的规范;以及目前持有不同观点和立场的人们,努力寻求未来的彼此理解乃至“视域融合”。②童世骏:《关于“重叠共识”的“重叠共识”》,《中国社会科学》2008年第6 期,第55—65 页。作为哲学与理论层面上的“重叠共识”存在“应然”的价值,但在事实性层面转化为政治实践与政治文化仍然很难实现,尤其是在人权规范的领域。这是因为在文化多样性和政治多元化的国际社会中,尽管国际社会中的行为体在《世界人权宣言》的基础上对人权制度达成了共识,但是如何理解人权制度的具体内涵,以及当不同类别的权利发生矛盾之时何为优先选择等问题仍然存在着争议,特别是在当今世界不同文明、文化和社会之间,并且同一文明与社会内部也存在着巨大差异的情况下,这种争议包括但不限于自由权与生命权之间的紧张、政治权利与发展权利之间的选择等。所以,人权规范倡导者的价值观偏好而非国际社会中的“重叠共识”占据了主导地位,从这个意义上讲,人权规范的异化似乎很难避免。

对于人权规范而言,“重叠共识”被西方国家规范倡导者的自由主义价值观偏好所取代。具体而言,“自由主义”是一套复杂且有争议的取向和价值观,其植根于对自由的承诺,自由主义者给予个人自治以核心政治地位,而不是强调社会、国家或其他跨国行为体的自由,个人有权“管理”自己的生活,人人享有平等与自由是自由主义政治愿景的核心。③Jack Donnelly,Universal Human Rights in Theory and Practice,New York: Cornell University Press,2013,p.65.由于自由主义内部存在着诸多差异与分支——从自由主义概念的奠基者洛克所倡导的在自然权利基础之上实现自由平等,④参见[英]约翰·洛克:《政府论》,瞿菊农、叶启芳译,北京:商务印书馆,2020年。到新自由主义者所提出的通过福利国家来保障个人在自由市场中获得一定的服务与机会——所以,自由主义价值观对于人权范围与内容的定义也处于变化之中。

展开来说,自由主义价值观偏好所定义的人权规范是处在“社会民主”(democratic)自由主义和“极简主义”(minimalist)的自由主义两种模式之间的,①Jack Donnelly,Universal Human Rights in Theory and Practice,New York: Cornell University Press,2013,p.67.人权规范的范围也存在“最高限度”与“最低限度”之分。“社会民主”自由主义代表的是一种强烈的平等主义,其将人权与民主政治联系起来,人权规范的内容包括经济和社会权利体系。欧洲的福利国家是“社会民主”自由主义的典型实践,所以,其人权体系是一种包括社会和政治主张在内的权利体系,并且国家和社会负有保障的义务。“极简主义”的自由主义强调个人作为个体的自由,权利范围中只包括一小部分经济和社会权利,西方“民主政权”很少追求这种最低限度的自由主义,绝大部分国家是处于“社会民主”自由主义和“极简主义”的自由主义两种模式之间的,甚至偏向“社会民主”自由主义。总之,自由主义价值观所定义的人权是一种基于平等和尊重的权利和义务体系,该体系反映了二战后西方国家占主导地位的“社会民主”思想,并且需要以建立在民主制度和社会福利基础上的政治秩序为基本前提,而基于自由主义价值观的人权规范也通常被西方国家为主的规范倡导者视为具有普适性和中立性,即将自由主义价值观下的人权规范视为国际社会中普适性的标准。

事实上,不同的文明与文化背景下的价值观都有其特定的人权规范的表达方式,也就是说,人权规范并没有单一的哲学或宗教基础,所以,由单一的自由主义价值观偏好定义的人权规范会导致规范的异化。正如有学者指出的那样,基督徒、穆斯林、儒家和佛教徒,康德主义、功利主义、实用主义和新亚里士多德主义,自由主义者、保守主义者、传统主义者和激进分子等都是从他们特定的道路来实现人权的,几乎所有通向社会正义和人类尊严的主要道路都集中涉及人权。②Jack Donnelly,Universal Human Rights in Theory and Practice,New York: Cornell University Press,2013,pp.58-59.人权往往被西方政府和舆论视为一套与公民和政治自由有关的原则和理想,他们将这些规范视为与正义和自由相关的道德禁令或伦理原则的“十诫”,而不去反思其在法律、制度和政治层面的含义。③Pierre de Senarclens,“The Politics of Human Rights,” in Jean-Marc Coicaud,Michael W.Doyle and Anne-Marie Gardner,eds.,The Globalization of Human Rights,Tokyo,New York and Paris: United Nations University Press,2003,p.141.所以说,人权规范不应被视为个人自由和正义的抽象原则和理想,更不能仅仅被自由主义价值观偏好所定义与包装。这是因为人权的思想渊源是多样和复杂的,它们可以追溯到所有倾向于保护人类尊严的价值观、规范和制度,而这些价值观、规范和制度是世界范围内大多数文明所固有的。①Pierre de Senarclens,“The Politics of Human Rights,” in Jean-Marc Coicaud and Michael W.Doyle,Anne-Marie Gardner,eds.,The Globalization of Human Rights,Tokyo,New York and Paris: United Nations University Press,2003,p.138.

更为重要的是,单一的自由主义价值观偏好定义下的人权规范,使得西方国家作为规范倡导者对于人权规范具有极大的话语权、解释权与主导权,他们可以肆意指责与评判其他国家的国内政治与外交政策是否符合其定义下的人权,并运用“规范的力量”对其全方位施压,而这一过程便是人权规范异化的逻辑。人权规范在价值观方面的异化尤其体现在美国对于人权的一种“文化霸权”,米哈伊尔·伊格纳季耶夫(Michael Ignatieff)在论及美国例外论与人权时就曾指出,自1945年以来,美国在促进国际人权方面发挥了卓越的领导作用,然而,美国却抵制在国内遵守人权标准,在一些政府时期,美国促进人权,就好像人权是美国价值观的同义词,而在另一些政府时期,它强调美国价值观优于国际标准。②Michael Ignatieff,“Introduction: American Exceptionalism and Human Rights,” in Michael Ignatieff,ed., American Exceptionalism and Human Rights,Princeton: Princeton University Press,2005,p.1.总之,人权被西方国家为主的规范倡导者异化为自由主义价值观偏好定义下的产物,其忽视了世界文明、文化与价值观的多样性,不仅非西方世界的人权政治哲学与实践被忽视,其他文明的人权实践甚至被自由主义价值观所批判。

从利己化目标出发,在规范的扩散过程中,西方国家作为人权规范倡导者,更加注重自身的政治、经济与意识形态等方面的国家利益而非国际社会中的共同利益,他们往往出于利己主义动机并追求功利主义结果,从而将规范异化为附属于西方国家这一规范倡导者特定物质利益的工具。可以看出,人权规范在当今国际社会中似乎具有矛盾性:一方面,人权话语一直是去殖民化、妇女权利、种族以及宗教团体权利的语言,是部分精英和被排斥群体手中的权力语言,但在另一方面,以1948年《世界人权宣言》为基础的人权运动又被形容为当今时代最重要的“十字军东征”。③Makau Mutua,Human Rights Standards: Hegemony,Law,and Politics,Albany: State University of New York Press,2016,p.178.所以,正如有学者指出的那样,“人权本应是无权者的新权力语言,但最有效地使用人权语言的利益攸关方并不是无权者,换句话说,话语并不掌握在最需要它的人手中”,④Makau Mutua,Human Rights Standards: Hegemony,Law,and Politics,Albany: State University of New York Press,2016,p.139.作为物质性因素的利己化目标不可避免地发挥作用,西方国家导致的人权规范的异化主要体现在利己主义动机与功利主义结果两个层面。

就利己主义动机而言,以西方国家为主的人权规范倡导者是在利己化动机而非同理心、利他主义和理想承诺的驱使下以追求功利主义结果,同时运用“道德世界主义”的修辞来追求自身国家利益与外交政策目标。西方国家的利己主义动机很难去批评与衡量,这是因为利己化是国家行为体在无政府状态下行为的原始驱动力,国家本身就会追求最大化的实现国家利益,并且,其难以衡量也是因为在人权规范的实践之中,利己化动机与功利主义结果往往是交织在一起的。所以,在利己主义动机层面,人权规范的异化主要体现为西方国家运用言语修辞进行自我美化与包装,并对非西方国家施以“双重标准”。人权规范很容易被强权国家滥用以谋取自身利益,例如,美国可以利用其财富和影响力,在其对人权框架的承诺上误导其他国家,美国表面上是普遍主义者,实际上是在采用双重标准。①Julie A.Mertus,Bait and Switch: Human Rights and U.S.Foreign Policy, New York: Routledge Press,2008,p.228.这种美式人权观的双重标准指的是人权标准一个适用于美国,另一个适用于世界其他地方,或者说,人权是美国鼓励其他国家去做的事情,而同样的国际标准在美国却不以同样的方式适用。②Julie A.Mertus,Bait and Switch: Human Rights and U.S.Foreign Policy,New York: Routledge Press,2008,p.2.同时,美国等国家在对伊拉克的战争与占领中的言辞往往是基于人权规范来进行表达和自我辩护的,这便是使用人权话语作为西方统治语言的证据。③Makau Mutua,Human Rights Standards: Hegemony,Law,and Politics,Albany: State University of New York Press,2016,p.179.总之,西方国家运用普遍主义或道德世界主义等言语修辞进行自我包装,实则是在利己主义动机驱使下实行双重标准,故而导致了人权规范的异化。

就功利主义结果而言,在利己主义动机的驱使下,人权规范往往被用来追求物质性利益和外交政策目标等功利性的结果,而非人权规范本身的目标——保障人类“拥有权利的权利”。这种物质性利益可能包括以西方国家为主的规范倡导者在经济、政治与意识形态方面的利益,某些西方国家甚至将人权视为维护全球自由市场与自由主义秩序的道德工具。可以说,人权规范已经成为西方国家手中的一个强大的工具,冷战期间,美国政府将人权规范作为世界事务的宣传工具,在规范扩散过程中,美国促进了一种仅限于最基本的个人、政治和公民自由的人权概念,在不批准一些基本人权条约的同时,继续推行意识形态化的人权观。④Pierre de Senarclens,“The Politics of Human Rights,” in Jean-Marc Coicaud,Michael W.Doyle,Anne-Marie Gardner,eds.,The Globalization of Human Rights,Tokyo,New York and Paris: United Nations University Press,2003,p.141.同样,法国政府特别是密特朗总统领导下的法国政府,经常使用人权言论或人道主义原则作为外交政策目标的工具,同时促进自身在非洲的战略和利益,尽管这些战略和利益与尊重人权规范大相径庭。①Pierre de Senarclens,“The Politics of Human Rights,” in Jean-Marc Coicaud,Michael W.Doyle,Anne-Marie Gardner,eds.,The Globalization of Human Rights,Tokyo,New York and Paris: United Nations University Press,2003,p.142.总之,以《世界人权宣言》为基础的人权规范通常在表述上是具有普遍性、无党派性、文化性、非历史性和非意识形态性,但其本身却无法与特定国家行为体的物质性利益相脱节,人权规范被异化为用西式政治民主的权利语言来表述的、具有功利主义倾向的工具。

综上所述,从价值观偏好出发,人权是通过规范扩散的过程来实现自由主义价值观普世化的一种尝试,其被以西方国家为主的规范倡导者异化为自由主义价值观的产物,也就是说,人权规范由于其起源于西方而不可避免地具有欧洲中心主义的偏见,而非出于“道德世界主义”,亚洲、非洲、美洲等地区以及穆斯林、印度教等宗教的多元文化传统被忽视,从某种意义上讲,人权规范甚至被视为是对非欧洲文化的一种攻击,基于地方文明与价值观的本土化人权规范与实践往往被西方规范倡导者所忽视、批判与反对。从利己化目标出发,人权被异化为服务于部分西方国家政治、经济与意识形态目标的一种工具,或者说,其被视为二战后国际秩序的道德支柱,为自由市场和全球自由主义霸权提供了合法性,这种异化主要体现两个层面:在利己主义层面上,人权规范被普遍主义或道德世界主义等言语进行修辞,实则是西方国家在利己动机驱使下实行双重标准;在功利主义结果层面上,西方国家追求物质性利益与外交政策目标等功利性的结果而非人权规范本身的目标。总之,人权规范所面临的挑战是如何摆脱以欧洲为中心的文化偏见及其与西方的自然联盟,只有这样,它才能获得文化合法性,成为弱者手中的普遍战斗武器,否则,它将继续被视为部分西方国家维护全球统治的工具。②Makau Mutua,Human Rights Standards: Hegemony,Law,and Politics,Albany: State University of New York Press,2016,p.180.

五、结论

路易斯·亨金(Louis Henkin)曾指出,我们的时代是权利的时代,人权是我们这个时代的理念,甚至是唯一得到普遍接受的政治道德理念。③Louis Henkin,The Age of Rights,New York: Columbia University Press,1990,p.9.但是,在国际政治的实践中,人权仿佛已经背离其被设计出来的初衷,成为了部分国家进行政治、经济抑或是意识形态斗争的工具,其具有功利主义与工具主义的倾向。人权作为一项规范,为何会被某些国家尤其是霸权国所利用,进而为工具性目标服务?规范异化被用来定义人权在国际政治中的规范性和实践中的物质性这一矛盾现象。文章从规范扩散出发,将规范的社会性与物质性结合起来,并在此基础之上发展出了规范异化的概念,用以定义规范尤其是人权规范在物质性因素和社会性因素共同作用下导致的工具主义倾向。伴随着人权规范在全球范围内扩散,人权规范被以西方国家为主的规范倡导者从国际社会中对“拥有权利的权利”这一集体期望异化为自由主义价值观偏好主导下的规范,从国际社会中共同利益驱使下的道德标准异化为规范倡导者利己化目标的产物。

人权规范的异化表明了自由主义价值观“战胜”了全球范围内多样化的文明与价值观,西方国家物质性利益所定义的利己化目标“战胜”了人类的共同利益与道德标准,实际上,这也表明了西方国家基于“文明”与“权力”生成的“文化霸权”的“胜利”。西方世界可能傲慢的认为,“大多数非西方文化和政治传统不仅缺乏人权实践,而且缺乏人权概念”。①Jack Donnelly,“Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights,” The American Political Science Review,Vol.76,No.2,1982,p.303.同时,国际规范研究的西方话语霸权遮蔽和压缩了非西方话语的发展空间,低估了非西方国家在规范重塑上的作用和影响,忽视了国际规范实践的多元路径。②袁正清、李志永、主父笑飞:《中国与国际人权规范重塑》,《中国社会科学》2016年第7 期,第203 页。事实上,非西方文化可能只是缺乏在西方语境与修辞下的人权概念与实践。只有非西方世界的人权理念与实践与西方相互建构,人权规范在互动中被重新塑造与融合,经由这一双向互构的过程,真正具有普适性的人权规范才可能得以产生。因此,正如阿查亚指出的那样,世界政治的观念基础是由一个持续的结构性本土化过程形成的,这不会导致一套观念对另一套观念的即时或全面的胜利和失败,相反,它依赖于规范和制度变革的渐进、进化和日常形式,以及地方和全球规范和价值观的渐进融合。③Amitav Acharya,Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism,New York: Cornell University Press,2009,pp.7-8.