国家气候治理能力研究:概念、要素与评估*

2022-09-23王壮壮鲍铭言

王壮壮 鲍铭言

【内容提要】 国家是全球气候治理的关键力量,而国家能力则是有效应对气候变化的重要保障。尽管联合国气候制度要求各国加强能力建设,但关于国家气候治理能力的研究却进展缓慢,如何对其进行定义和衡量仍有待探索。为此,本文结合气候变化、国家能力和全球治理三个概念对国家气候治理能力进行了定义,并构建了一个新的标准化框架,以量化评估《联合国气候变化框架公约》196 个国家缔约方2015~2020年间的气候治理能力。该框架从联合国气候制度建立和完善的三个层面(规范制定、履约遵约和行动效果)出发,利用联合国、世界银行和国际可再生能源署等国际机构的最新数据,衡量各国在智力贡献、缔约贡献、治理程度、治理工具和治理效果5 个维度上的14 个兼顾全面与平衡、过程与结果、动态与静态的基础指标表现,以展现其在联合国气候制度从“京都”模式向“巴黎”模式过渡时期的气候治理能力。结果显示,西欧、北欧、东亚和北美洲国家具有较强的气候治理能力;新兴经济体在国际规范制定上的表现紧追美国和西欧国家;小岛屿国家尽管个别代表排名靠前,但整体上与最不发达国家类似,能力仍有待提高。本研究为横向和纵向比较不同国家参与全球气候治理提供了新的概念、角度和方法。

自1992年《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,以下简称《公约》)获得通过,为遏制气候变暖而展开的政府间谈判已持续30年时间。虽然谈判过程充满博弈且诸多挑战今日尚存,①赵斌:《全球气候治理的复杂困局》,《现代国际关系》2021年第4 期,第37—43 页。但这在客观上促使气候问题的政治化程度不断提高。如今,应对气候变化早已超越简单的环境问题,成为复杂的综合性议题。尽管各国无论领土大小或实力强弱都已参与到应对气候变暖的全球行动之中,但在承诺减缓和适应气候变化之前,各国应首先确认拥有应对挑战的能力。早在联合国气候制度建立之初,应对气候变化须考虑实际能力的要求便已写入《公约》。《京都议定书》和《巴黎协定》进一步强调能力建设对有效减缓和适应气候变化的重要性。2001年,《公约》第7 次缔约方大会(COP7)还通过两个特别框架(2/CP.7 和3/CP.7),②UNFCCC,Report of the Conference of the Parties on its Seventh Session,FCCC/CP/2001/13/Add.1,Marrakesh,October/November 2001,pp.5-21.以解决发展中国家和经济转型国家在提高能力建设过程中遇到的困难。

目前,国内外关于国家参与气候治理的文献数量众多,可从三个维度概括:从研究对象(横向)上看,已有文献从政策措施、治理工具和参与主体等方面着手分析;③毛维准、戴菁菁:《气候政策金融化:问题与对策》,《国际论坛》2019年第5 期,第24—40页;Siyu Jiang and Junfeng Li,“Global Climate Governance in the New Era: Potential of Business Actors and Technological Innovation,” Chinese Journal of Population,Resources and Environment,Vol.18,No.3,2020,pp.165-171; Jonathan W.Kuyper,Bjorn-Ola Linner and Heike Schroeder,“Non-State Actors in Hybrid Global Climate Governance: Justice,Legitimacy,and Effectiveness in a Post-Paris Era,” WIREs Climate Change,Vol.9,No.1,2018,pp.1-18; Angel Hsu and Ross Rauber,“Diverse Climate Actors Show Limited Coordination in a Large-Scale Text Analysis of Strategy Documents,” Communications Earth & Environment,Vol.2,No.30,2021,pp.1-12。从时间维度(纵向)上看,现有研究关注谈判进展、制度建设和目标差距等问题;④Gunnar Sjöstedt and Ariel Macaspac Penetrante,eds.,Climate Change Negotiations: A Guide to Resolving Disputes and Facilitating Multilateral Cooperation,London: Routledge,2013,p.480; Robert O.Keohane and David G.Victor,“The Regime Complex for Climate Change,” Perspectives on Politics,Vol.9,No.1,2011,pp.7-23; Kenneth W.Abbott,Jessica F.Green and Robert O.Keohane,“Organizational Ecology and Institutional Change in Global Governance,” International Organization, Vol.70,No.2,2016,pp.247-277; United Nations Environment Programme,Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On –A World of Climate Promises not yet Delivered,Nairobi: UNEP,2021,p.79.从分析层次(垂向)上看,已有研究可分为国内和国际两个层次,前者包括农村、城市、地区直至国家层面,后者则涵盖双边层面和区域性及全球性多边层面。①Yang Zhou,Yansui Liu,Wenxiang Wu,et al.,“Effects of Rural-Urban Development Transformation on Energy Consumption and CO2 Emissions: A Regional Analysis in China,” Renewable and Sustainable Energy Reviews,Vol.52,2015,pp.863-875; David Belis,Simon Schunz,Tao Wang,et al.,“Climate Diplomacy and the Rise of ‘Multiple Bilateralism’ between China,India and the EU,” Carbon & Climate Law Review,Vol.12,No.2,2018,pp.85-97; Joana Castro Pereira and Eduardo Viola,“Climate Multilateralism Within the United Nations Framework Convention on Climate Change,” Oxford Research Encyclopedia of Climate Science,August 2020,https://oxfordre.com/climatescience/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore-9780190228620-e-639.然而,关于国家参与全球气候治理能力的研究尚在起步阶段。有研究将国家的全球治理能力界定为“国家为有效解决政治、经济、社会、安全、生态环境等诸多领域的全球性问题而主动提供全球公共产品的素质和技能”。②吴志成、王慧婷:《全球治理能力建设的中国实践》,《世界经济与政治》2019年第7 期,第4—23 页。诚然,这一定义为研究国家参与全球治理提供了思路,但此定义有三点内容值得讨论:一是国家行为是否只有主动属性。各国参与全球治理有时很难界定是主动为之还是被动履行,抑或是内外因素共同作用的结果。例如,《公约》缔约方大会关于气候治理议题的讨论往往同时涵盖减缓、适应、资金、技术、透明度和核查等不同主题,各方诉求差异较大。会上通过的气候治理原则和规则通常是各方相互妥协的结果,国家遵守和履行《公约》及其附属条约同时具有主动和被动两种属性。二是国家贡献是否仅为提供全球公共产品。尽管各国参与全球治理的总体目标为保护全球公共产品,但由于个体发展阶段和实力不同,提供公共产品并非全球治理的唯一思路,管控公共劣品也是贡献。例如,很多发展中国家的温室气体排放仍在增长,这并非公共产品(public good),而是公共劣品(public bad),但限制碳排放并使排放达峰时间提早到来也是对全球气候治理的贡献。三是该定义未将国家行为体与非国家行为体的关系纳入考虑范围,未能反映治理概念要求不同主体共同参与的精神。因此,国家的治理能力,尤其是气候治理能力在定义上仍有待探索。

在研究方法上,现有研究以定性分析为主,而通过定量研究、以指数形式比较各国气候治理情况的成果尚且有限。国外气候指数各有侧重,分别聚焦国家气候政策与行动、①侧重气候政策和行动的指数包括:1.评估各国行动进展的“应对气候变化表现指数(Climate Change Performance Index)”,参见Germanwatch,“Climate Change Performance Index (CCPI),” https://ccpi.org/;2.评估减排目标、政策和行动的“气候行动追踪”项目,参见Climate Action Tracker,“Climate Action Tracker (CAT),” https://climateactiontracker.org/。适应气候变化②侧重适应气候变化的指数包括:1.“全球适应项目(Global Adaptation Initiative)”指数,参见University of Notre Dame,“Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN),” https://gain.nd.edu/;2.“关于气候变化的全球安全防御”指数,参见Andrew Holland and Xander Vagg,“The Global Security Defense Index on Climate Change: Preliminary Results National – Security Perspectives on Climate Change from Around the World,” American Security Project,New York,March 2013; 3.“气候变化对海滩旅游的风险”指数,参见Sabine L.Perch-Nielsen,“The Vulnerability of Beach Tourism to Climate Change – An Index Approach,” Climatic Change,Vol.100,2009,pp.579-606。和国际气候合作③衡量合作程度的指数包括:1.联合国气候制度内的国家合作行为指数,参见Michèle B.Baettig,Simone Brander and Dieter M.Imboden,“Measuring Countries’ Cooperation within the International Climate Change Regime,” Environmental Science & Policy,Vol.11,2008,pp.478-489; 2.“气候变化合作”指数,参见Thomas Bernauer and Tobias Bohmelt,“National Climate Policies in International Comparison:The Climate Change Cooperation Index,” Environmental Science & Policy,Vol.25,2013,pp.196-206。等主题。在国内,陈迎等研究员也通过指数展示了二十国集团成员在减缓气候变化上的表现。④陈迎、蒋金星:《气候变化相关指标量化分析》,王伟光、刘雅鸣编著:《气候变化绿皮书:应对气候变化报告(2017)》,北京:社会科学文献出版社,2017年,第7—18 页。这些项目呈现了各国在减缓、适应、资金、国际合作和目标差距上的表现,开启了气候指数的先河,同时也为之后的研究留下了讨论空间。首先,国际制度的建立过程未得到体现。现有指数几乎都将研究起点设在谈判之后,衡量各国政策和行动是否符合国际制度要求,能否有效遏制气候变暖。而国际规范作为各国的行动指南,其制定过程和缔约结果理应成为评估国家对全球气候治理贡献的内容。其次,所选指标未能平衡考虑存量和增量因素。联合国气候制度始终强调共同但有区别的责任原则,而已有研究却较少反映历史排放,更多关注排放增量,并将预测性数据纳入考量。例如,应对气候变化表现指数将温室气体排放指标的比重设为40%,以反映不同国家的排放近况和趋势,但指标体系未纳入长期历史排放数据。再次,静态指标较多,动态指标较少。而自政府间气候变化专门委员会(IPCC)成立以来,各国政府已在联合国框架下进行30 多年气候外交活动,《巴黎协定》通过也有6年时间,期间各国在能源和排放等关键指标上的变化应纳入评估范围。最后,已有指数的研究对象数量有限。目前,全球气候治理几乎覆盖所有国家,这体现在联合国气候条约的缔约方数量上,但仅有的涉及190余个国家的指数研究①Michèle B.Baettig,Simone Brander and Dieter M.Imboden,“Measuring Countries’ Cooperation within the International Climate Change Regime,” Environmental Science & Policy,Vol.11,2008,pp.478-489.发表于2008年,哥本哈根气候峰会以来的指数研究主要以二十国集团和温室气体排放大国为研究对象,较少涵盖非洲、亚洲和拉丁美洲的最不发达国家和小岛屿国家。诚然,造成上述问题的原因很多,研究对象和目标的设定、指数体系的构建、指标的赋值和数据的完整性因素都会对研究产生影响,但这客观上为此后研究留下了进步空间。

可见,尽管治理能力在《公约》框架内颇受重视,且直接影响各国政府参与全球气候治理的积极性、贡献度和有效性,但如何定义和衡量各国的气候治理能力尚未获得充分讨论,目前成果有限且进展缓慢。同时,气候指数研究也具有继续探索的空间。为突破上述局限,本文通过将气候变化、国家能力和全球治理三个概念交叉对国家气候治理能力进行定义,并构建一个统一、可量化的指标体系,以衡量各国在全球气候制度从“京都模式”向“巴黎模式”过渡时期的表现,进而评估《公约》196 个国家缔约方的气候治理能力。

一、国家气候治理能力的概念建构

治理(governance)与政府(government)概念相比,更能反映政策的集体决策和执行过程。①Garrett W.Brown,Iain McLean and Alistair McMillan,A Concise Oxford Dictionary of Politics and International Relations,Oxford: Oxford University Press,2018,p.241.在当前的国内政治和国际关系生态中,非政府行为体确实更加广泛和深入地参与到治理进程之中。但在国际关系领域中,主权国家依旧是威斯特伐利亚体系形成以来的国际体系中最基本、最重要的行为体,不同层次和类型的参与者都尝试与国家行为体建立联系,影响政府的公共政策和对外政策。此外,市场在促进经济增长上的效果并不优于国家的现实,以及国际资本造成的工业去本地化和关键工业部门解体使得在全球化中有所弱化的国家行为体重新焕发生机。②Martin Painter and Jon Pierre,“Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes,” in Martin Painter and Jon Pierre,eds.,Challenges to State Policy Capacity,New York: Palgrave Macmillan,2005,pp.1-2.因此,重新思考国家在国内治理和全球治理中的作用具有理论和现实价值。目前,已有学者在经济领域对此进行探讨,③Anna Klimina,“Rethinking the Role of the State,” in Tae-Hee Jo,Lynne Chester and Carlo D’Ippoliti,eds.,The Routledge Handbook of Heterodox Economics,London: Routledge,2012,pp.458-470.本文将聚焦国家在环境方面,尤其是气候治理中的作用,通过新的案例诠释国家的治理作用。

(一)概念提出与体系构建

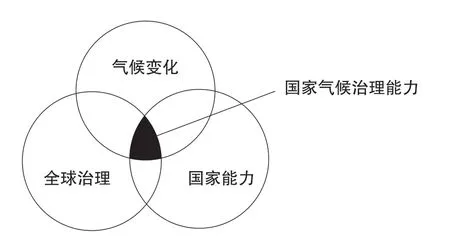

要定义国家气候治理能力,需对构成这一概念的三个要素(见图1),即气候变化、全球治理和国家能力分别进行讨论。

图1 国家气候治理能力的概念交叉

首先,气候变化的范围涵盖温度和天气模式的长期变化。①United Nations,“En quoi consistent les changements climatiques?” (什么是气候变化?),https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-climate-change。目前,关于气候变化的定义并无共识,不同机构根据研究需要对其界定。IPCC 将气候变化定义为“随时间推移,任何由自然变异或人类活动引发的气候上的变化”。②IPCC,Climate Change 1995: The Science of Climate Change.Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Geneva: IPCC,1995,p.3.而同属联合国气候治理体系的《公约》则给出了不同的定义,将气候变化限定在“除在类似时期内所观测的气候的自然变异之外,由于直接或间接的人类活动改变了地球大气的组成而造成的气候变化”。③参见《公约》第一条。这就排除了自然变异的因素,换句话说,《公约》框架下的气候变化仅指由人类活动造成的气候变化,不包括气候在自然状态下发生的改变。在全球气候治理背景下,《公约》给出的定义显然更加关注人类活动对全球变暖的影响。根据IPCC 的评估结果,气候变暖归因于人类活动的可能性已由2001年第3 次报告的“可能”级别④IPCC,Summary for Policymakers: A Report of Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Geneva: IPCC,2001,p.10.提升到2007年第4 次报告的“非常可能”级别,①Gabriele C.Hegerl,Francis W.Zwiers,Pascale Braconnot,et al.,“Understanding and Attributing Climate Change,” in IPCC,Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.665.2014年第5 次报告将其进一步提升到“极有可能”级别,②IPCC,Climate Change 2014: Synthesis Report.Contribution of Working Groups I,II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Geneva:IPCC,2014,pp.4-8.这也是国际社会迫切需要采取气候行动的原因所在。

明确了全球变暖的人为原因,应对气候变化便成为遏制大气破坏性升温的必要条件,治理概念就此引入。治理一词自20世纪90年代在英国政治中得到应用以来,①Garrett W.Brown,Iain McLean and Alistair McMillan,A Concise Oxford Dictionary of Politics and International Relations,p.241.Mark Dincecco,State Capacity and Economic Development,Cambridge: Cambridge University Press,2017,pp.1-4;夏广涛、张宇燕:《理解国家行为:一个基于相对利益的国家效用函数》,《世界经济与政治》2021年第11 期,第79 页。已发展成为国内政治和国际关系领域的重要概念。治理可被定义为“个人和公私机构管理其共同事务的多种方式的总和”,④Commission on Global Governance,Our Global Neighbourhood,Oxford: Oxford University Press,1995,p.4.而在冠以全球二字之后,治理便突破了国家领土的界限,将整个世界纳入政策和行动的覆盖范围。应对气候变化与全球治理结合的原因并不复杂:多边气候条约的制定、修订和实施说明,以权力为核心概念的现实主义流派已无法解释各国共同应对气候变化的行动,国际关系领域的已有研究也确实主要从新自由主义、社会建构主义、跨国主义和国际社会等理论出发研究国家间的气候博弈与合作。在此背景下,着重探讨公共产品保护的全球治理模式便成为重要的切入角度。解决环境问题,尤其是气候升温等破坏全球公共产品的议题,迫切需要国内各层面和国际双边和多边行为体共同参与且积极合作,以将气候变化带来的短期和长期损失与损害降到最低,完成控温2 度,甚至是1.5 度的治理目标。

目标的实现依靠政策的跟进和行动的开展,而政策和行动则需要国家能力作为保证。尽管国家能力“通常取决于国家的官僚制度、国家与社会行为体的关系及其空间和社会影响力”⑤Hillel Soifer and Mathias vomHau,“Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power,” Studies in Comparative International Development,Vol.43,No.3,2008,p.220.的观点被普遍接受,但国家能力概念本身在学术上没有统一的定义。根据现有文献,国家能力可从过程和结果两个视角进行理解:以结果为导向,国家能力可指一国政府实现其总体目标或特定目标的能力;⑥Garrett W.Brown,Iain McLean and Alistair McMillan,A Concise Oxford Dictionary of Politics and International Relations,p.241.Mark Dincecco,State Capacity and Economic Development,Cambridge: Cambridge University Press,2017,pp.1-4;夏广涛、张宇燕:《理解国家行为:一个基于相对利益的国家效用函数》,《世界经济与政治》2021年第11 期,第79 页。以过程为导向,国家能力则包括一国政府制定和实施规则,执行政策和调动行为体、活动和资源的能力。①Francis Fukuyama,“What Is Governance?” Governance,Vol.26,No.3,2013,p.350; Tim Besley and Torsten Persson,Pillars of Prosperity,Princeton: Princeton University Press,2011,p.6; Thomas Brambor,Agustín Goenaga,Johannes Lindvall,et al.,“The Lay of the Land: Information Capacity and the Modern State,” Comparative Political Studies,Vol.53,No.2,2020,p.176; Doug McAdam,Sidney Tarrow and Charles Tilly,Dynamics of Contention,Cambridge: Cambridge University Press,2001,p.78.由于对国家与社会关系的讨论大多停留在国内层面,②Joel S.Migdal,Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World,Princeton: Princeton University Press,1989,p.296.国家能力的施展范围也限制在主权领土范围内。③Felicity Matthews,“Governance and State Capacity,” in David Levi-Faur,ed.,The Oxford Handbook of Governance,Oxford: Oxford University Press,2012,p.281.然而在全球治理的环境下,一国关于全球公共产品的决策和行为往往具有国际影响,仅将国家能力限制在国境之内无法满足气候治理对跨国行动的要求。因此,国家能力需要与全球治理概念紧密结合,以包含国内和国际不同层面的各类行为体。实际上,两个概念早已通过“国家能力悖论”建立联系,即国家试图发展新形式的能力,同时又将关键的控制杠杆转移到半独立的组织形式上。④Felicity Matthews,“Governance and State Capacity,” in David Levi-Faur,ed.,The Oxford Handbook of Governance,Oxford: Oxford University Press,2012,p.282.而定义国家气候治理能力是将二者进行结合的又一次学术尝试:一方面,气候变化的成因和影响均有全球属性,国家能力超越了主权的束缚,突破了领土限制;另一方面,气候治理的目标确立、规则制定和行动执行确实无法由国家行为体单独设计和完成。

综上,国家气候治理能力可被定义为国家行为体在国内和国际不同层面,为有效应对人类活动造成的气候变化而制定并履行规范和政策,调动经济和社会资源并最终兑现承诺和目标的能力。可见,国家气候治理能力能够体现各国参与全球气候治理的积极性和稳定性,并反映不同国家在气候行动上的特点及其对联合国气候治理制度的贡献。根据这一定义,国家气候治理能力具有三个特征:一是虽然国家是气候治理的主角行为体,但不同层面的行为体都涉及其中,比如制定国际规范反映了国家在国际层面与其他国家和机构的互动,调动经济和社会资源反映了其在国内层面与不同行为体的配合。二是该定义以国际制度为衡量标尺,反映了各国在国际气候制度建设过程中的参与情况和制度建成后的维护和遵守情况。三是此定义虽然聚焦国家能力,但与国家意愿并非没有关联。国家应对气候变化的意愿高低一定程度上通过其行动体现出来,而行动的速度和成效则体现一国的治理能力。

(二)要素解析

根据上述定义,我们为衡量不同国家的气候治理能力构建了统一、具体的指标体系(见图2)。指标集合围绕国际气候制度进行建构,反映在“规范制定”“履约遵约”和“行动效果”三个阶段或维度上;既关注投入和过程,也关注产出和结果;既反映静态特征,也呈现动态变化。

图2 国家气候治理能力构成要素及其比重

1.国家制定国际规范的能力

“国际规范制定”(一级指标)包括“智力贡献”和“缔约贡献”2 个二级指标,呈现各国在国际气候制度形成过程中施展的能力。其中,前者侧重思想上的贡献,后者强调行动上的贡献。

“智力贡献”(二级指标)由“科学评估”和“协议谈判”2 个三级指标构成,体现国家在设定全球气候治理原则和具体规则上的能力。其中,“科学评估”指标反映一国在气候科学研究上的水平和贡献,通过各国编写IPCC 第6 次评估报告的人数进行衡量。科学追因和科学指导是全球气候治理的重要支撑。截至目前,IPCC已发布6 次报告,每次报告都将气候变暖归因于人类活动的可能性进一步提高。同时,评估报告还会对气候变化的减缓和适应情况进行更新,为政府应对气候变化提供动态信息和行动建议。此外,该机构还会适时更新用于各政府估算温室气体排放量和清除量的方法,为气候治理提供最新、可靠的科学依据。“协议谈判”指标展现一国在国际气候治理规则制定上的实力,通过其是否在国家集团中担任领导性角色进行衡量。联合国气候谈判以集团而非国家个体的形式展开,立场相近的国家通常组成一个团体参与博弈,这与联合国对各国按地域划分的传统不同。目前,参加气候谈判的三大集团为欧盟、伞形国家集团和发展中国家集团,其中发展中国家集团又是一个多元化集团,可进一步分为基础四国集体、非洲集团、小岛屿发展中国家集团和最不发达国家集团等。此外,环境完整性小组是唯一同时包括发达国家和发展中国家的团体,旨在协调不同国家集团之间的分歧。由于《公约》框架下的气候治理决议是各方相互妥协的产物,反映各集团不同的利益诉求,因此各集团成员对气候规范的制定都具有不同程度的影响和贡献,但集团领导者在谈判中往往分量更重。

“缔约贡献”(二级指标)由“主办会议”和“批准生效”2 个三级指标组成,展现各国在国际层面推进气候制度建设的行动能力。其中,“主办会议”指标指一国是否曾举办《公约》缔约方大会。举办全球性会议带有强烈的主观意愿,主席国为达成会议共识通常需要投入大量的人力、物力和财力,通过国内协调和外交斡旋促使会议圆满落幕。法国作为第21 届《公约》缔约方大会的主办国,为《巴黎协定》的最终敲定和通过付出了巨大努力。尽管气候大会遵循五大洲轮流举办的传统,但这并不意味着每个国家都有意愿或能力承办会议。例如,巴西曾在2018年政府换届后撤回了承办2019年气候大会的申请。尽管智利政府决定接替巴西举办会议,但在会议开幕前1个月,智利由于国内严重的暴力示威活动不得不放弃承办。西班牙在关键时刻挺身而出,才使第25 届联合国气候大会于2019年12月初在马德里开幕。由此可见,举办联合国气候大会可在一定程度上反映各国对联合国气候制度建设的支持度和贡献度。“批准生效”指标评估各国推进国际气候条约生效的努力程度。气候条约在《公约》缔约方大会通过后不会立即生效,还需各国完成国内的立法程序。只有批准条约的国家数量及其温室气体排放总量两项指标同时达标,条约才能生效。以《京都议定书》为例,该条约在1997年《公约》第3 次缔约方大会获得通过,但直到8年后才满足生效的两个条件,即至少55 个《公约》缔约方批准条约,且所有批准议定书的《公约》附件一缔约方1990年二氧化碳(CO2)排放量至少占全部《公约》附件一缔约方1990年CO2排放总量的55%。①参见《京都议定书》第二十五条第一款。《巴黎协定》的生效也需同时满足“双55”条件。②参见《巴黎协定》第二十一条第一款。因此,批准条约生效对全球气候治理制度的确立和完善具有至关重要的意义。

2.国家履约遵约的能力

“国家履约遵约”(一级指标)包括“治理程度”和“治理工具”2 个二级指标,重点反映各国在国内层面遵守国际气候条约、履行国家义务的情况,展现其在制定和实施国内法律及政策、调动各类资源和工具的能力。

“治理程度”(二级指标)包含“广泛参与”“稳定履约”和“程序透明”3 个三级指标,分别从主体维度(宽度)、时间维度(长度)和透明程度(深度)衡量各国参与联合国气候制度建设的程度。其中,“广泛参与”指标评估参与气候治理的非国家行为体数量,包括城市、地区、企业、投资者和各类组织等。无论国家发展水平高低,政治制度有何差异,解决气候问题都需要不同层次和领域的主体一起行动。这既符合治理的精神,也能反映国家参与全球气候治理的活跃程度。越来越多的非国家行为体在各国气候政策的制定、实施和监督过程中发挥作用,并积极参与联合国气候大会,尽管表决权仍然属于各缔约方。“稳定履约”指标体现一国在履约持续性上的能力,反映其在维护联合国气候制度稳定性上的贡献。历史上,以加拿大、日本和俄罗斯为代表的伞形国家集团成员威胁并退出《京都议定书》以及美国退出《巴黎协定》都影响了联合国气候治理体系内成员的团结和制度的稳定。“程序透明”指标旨在展示各国在气候政策和行动上的透明度,用国家通讯(National Communication)和双年报(Biennial Report)是否按时按量提交进行衡量,这也是联合国气候制度对各缔约方的明确要求。以巴黎时代的气候治理为例,各国将应对气候变化的目标写入《国家自主贡献报告》(Nationally Determined Contributions)并提交给《公约》秘书处后,需要制定和实施强有力的气候政策,而《公约》相关机构要了解各国政策的执行状况和目标的实现情况,需要各国定期提交与透明度相关的报告并接受审查。这是实现减缓和适应气候变化目标的重要环节,也是履约的监督机制,反映了国家治理气候变化的可靠程度。

治理工具(二级指标)由“目标机制”“价格措施”和“技术创新”3 个三级指标构成,三者都是减缓和适应气候变化的有利工具。其中,“目标机制”指标关注各国应对气候挑战的远景规划和长期目标,通过一国政府是否制定长期战略并提出“碳中和”或“净零排放”时间表来衡量。目标管理法是重要的治理方式。各国政府若能针对不同阶段设置量化目标,尤其是中远期目标,将对气候行动起到检视和督促作用。IPCC 于2018年发布的《全球升温1.5℃》特别报告强调了到21世纪末控温在1.5 度(而非2 度)以内对世界生态系统的意义,但无论是1.5 度还是2 度目标,都需要各国设置长期规划和目标,①Joeri Rogelj,Drew Shindell,Kejun Jiang,et al.,“Mitigation Pathways Compatible with 1.5℃ in the Context of Sustainable Development,” in Valérie Masson-Delmotte,PanmaoZhai,Hans-Otto Pörtner,et al.,eds.,Global Warming of 1.5°C,2018,p.95.更何况制定长期的低排放战略也是《公约》缔约方大会②《公约》缔约方大会在第1/CP21 号决定中邀请各缔约方在2020年前向《公约》秘书处通报其到21世纪中叶的长期低温室气体排放发展战略。和《巴黎协定》③参见《巴黎协定》第四条第十九款。的要求。如果政府能在提出长期战略的基础上,同时提出“碳中和”和“净零排放”目标年限,更能体现其规划能力和治理决心。“价格措施”旨在通过价格手段限制碳排放,包括碳税和碳市场两种定价方式。目前,一些国家采取征收碳税的手段促进减排,有些国家则通过开发碳排放交易系统(碳市场)限制排放,还有些国家甚至同时采用两种方式限制温室气体排放。当然,无论哪种措施,只要定价标准适当,都会对节能减排起到积极作用。“技术创新”是助力气候治理的另一个有利工具。随着治理程度不断加深,为减缓和适应气候变化的新专利不断问世,可再生能源、核能、新能源汽车和碳捕集等新技术都能帮助各国限制由传统能源消费造成的温室气体排放。但由于经济水平、资金投入和科技水平不尽相同,各国在与气候相关的技术创新上也表现出明显差异。

3.国家保证气候行动效果的能力

“气候行动效果”(一级指标)含有“治理成效”1 个二级指标,体现各国在一定时间内取得的阶段性成果,即国家兑现承诺的能力。

“治理成效”二级指标包含“能源结构”“清洁能源”“人均排放”和“排放强度”4 个三级指标。其中,前两个指标关注能源的优化,后两个指标关注减排的进展。化石燃料消费导致了温室气体排放,加剧了全球气候变暖,因此能源问题一直在国内和国际气候治理中受到特别关注。节约能源、提高能源效率以及用轻污染能源替代化石能源得到普遍认可,成为多边谈判和国际合作的主题之一。“能源结构”为静态指标,反映一国能源的“清洁”程度,但由于能源结构难以在短时间内发生巨大变化,所以本研究同时设置了用来评估一国可再生能源变化情况的“清洁能源”动态指标,以反映该国在一段时间内清洁能源生产的增长情况。

如果能源变化情况能够间接反映气候治理的成果,那么排放情况则是衡量气候治理效果最直接的依据。由于各国人口数量、发展水平和治理能力并不相同,共同但有区别的责任原则要求对最不发达国家和小岛屿发展中国家给予特别照顾,且《巴黎协定》放弃了自上而下为各国设置量化减排目标的模式,因此使用温室气体排放总量或总量的减少情况来衡量一国在减缓气候变化上取得的成果并不合理,不符合联合国气候制度对公平性的要求。因此,本研究用“人均排放”和“排放强度”衡量各国在减排上的努力程度。其中,“人均排放”为静态指标,将人口和排放结合,用体现“人均排放权”的方法衡量一国的排放情况。而“排放强度”为动态指标,将经济和排放结合,用单位国内生产总值的CO2排放量进行衡量。

二、国家气候治理能力的评估

基于前文对国家气候治理能力的概念界定和体系构建,本部分将采用定量研究的方法评估《公约》国家缔约方的气候治理能力,通过指数的形式将各国在联合国气候制度建立、发展和实施过程中呈现出的基本线条勾勒出来,并在此基础上对各国的气候治理能力进行横向和纵向比较。

(一)研究对象、层次、时限和方法

1.研究对象

本文以国家为主体研究对象。尽管欧盟也是《公约》缔约方且其气候政策和行动广受关注,但由于这一超主权国家行为体与其他缔约方不在同一层面,故未成为本研究的分析对象。因此,本文涵盖《公约》所有196 个国家缔约方,包括193 个联合国成员国、1 个联合国大会观察员国(巴勒斯坦自治机构)和2 个非联合国成员国(纽埃和库克群岛)。罗马教廷仅以《公约》观察员国的身份存在,不为本研究的评估对象。

2.研究层次

本研究关注国际和国内两个层面。一方面,与国际规范制定相关的活动更多发生在国际层面。联合国气候制度的建设、《公约》框架下的谈判、IPCC 对气候变化的评估,甚至联合国体系外的气候外交活动都在国际层面展开。另一方面,国内层面对于应对气候变化更显重要。从减排目标的确定到气候行动的开展,国际条约的履约和遵约活动都在国内不同层面进行,气候目标的实现程度也取决于各国的国内气候行动是否迅速、有效。

3.时间范围

联合国气候制度曾经历多次关键时刻。1988年,IPCC 成立,可视为联合国气候制度建设的起点。1992年,《公约》获得通过,标志气候变化政治化进程的开启和联合国气候制度的确立。1997年,《京都议定书》获得通过,发达国家的量化减排正式启动。2015年,《巴黎协定》获得通过,世界主要排放国都更严格地限制排放。2020年12月31日,《京都议定书》多哈修正案生效,但在同一天,《京都议定书》第二承诺期也正式结束。此后,联合国气候制度便以“巴黎模式”运行。本研究选取2015~2020年作为研究区间,主要有两点原因:一是它能反映最近几年,特别是《巴黎协定》签署和实施后各国的气候治理情况。二是此范围涵盖了从“京都时期”到“巴黎时期”的过渡阶段,能够展示两种治理模式下各国的表现情况。

4.研究方法

国家气候治理能力满分为100,图2展示了该能力的构成要素及各要素所占比重。其中,“国际规范制定”“国家履约遵约”和“气候行动效果”3 个一级指标的比重均为三分之一,5 个二级指标在各自一级指标的框架内平均赋予权重,14 个力求全面且平衡地反映各国气候治理能力的基础指标(三级指标)在各自二级指标的框架内平均赋予权重。

(二)数据处理和评估结果

《公约》《京都议定书》和《巴黎协定》将气候治理的制度化程度逐步提高,而量化的升温极限、减排目标和评价体系则将气候治理与数据逐渐联系在一起。这与应对气候变化自IPCC 成立后带有的科学属性相符合。依据图2所示的指标体系和权重,经过数据搜集、筛选和计算,本研究得出了各国的气候治理能力。

1.数据来源

从指标数量上看,在研究涉及的全部14 个基础指标中,13 个可通过数据进行量化评价,仅1 个需要主观评价;从数据数量上看,在全部3724 个数据中,客观数据约占94.7%,主观数据约占5.3%。客观数据源自两类机构(参见表1):一是联合国系统内机构,包括联合国(UN)、UNFCCC、IPCC 和世界银行(WB);二是具有专业性和影响力的非联合国系统内的国际组织,包括国际可再生能源署(IRENA)、经济发展与合作组织(OECD)和欧盟委员会联合研究中心(ECJRC)等。主观指标的评价资料源自科学文献和经验分析。

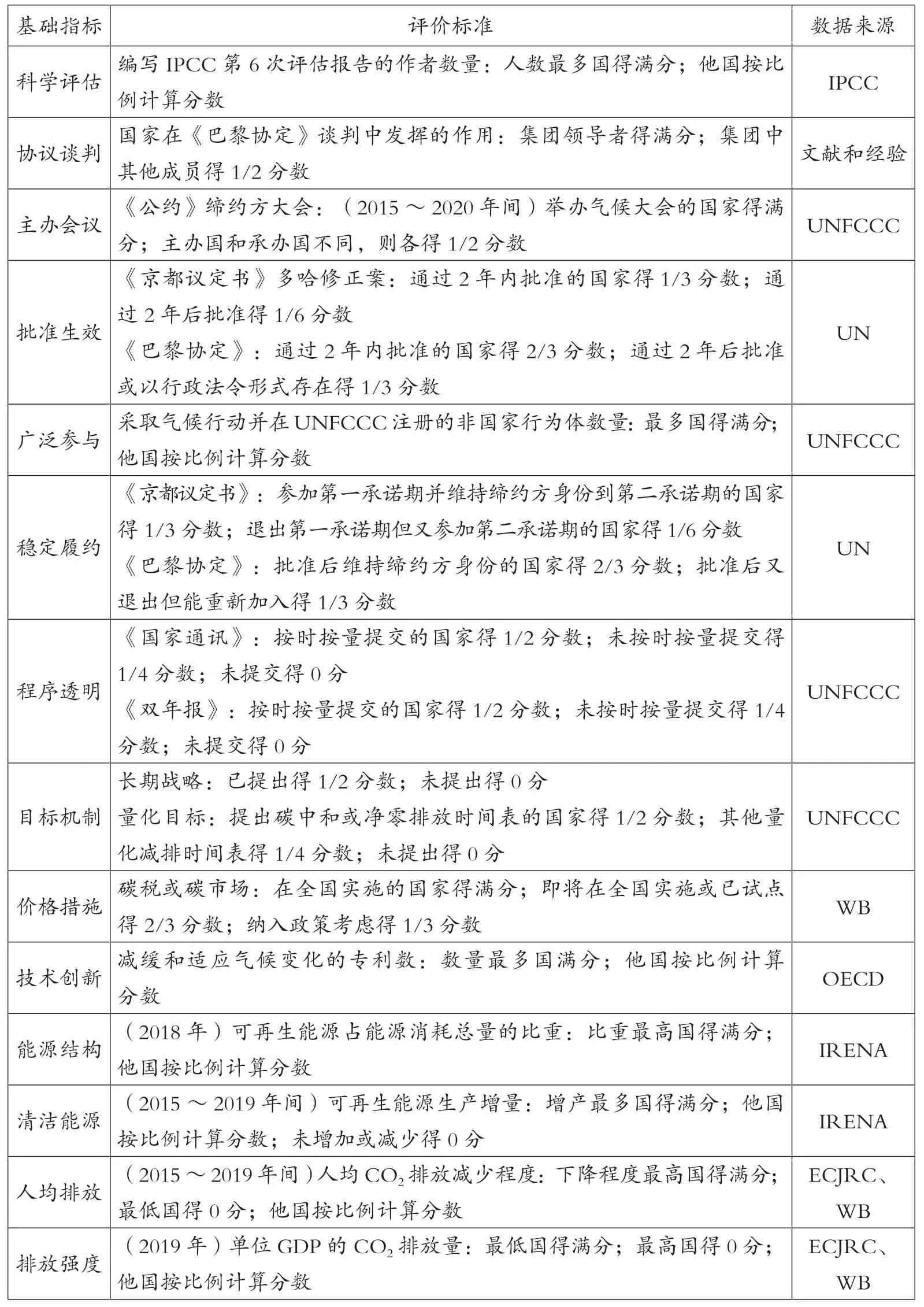

表1 国家气候治理能力的评价体系和数据来源

2.数据筛选

由于参与气候治理的机构逐渐增多,与气候变化相关的数据在数量和种类上也有所增加。因此,本研究在数据筛选上遵循如下两点原则。第一,选取全球性政府间机构公开发布的数据,以保证数据的统一性和完整性。例如,评估各国可再生能源发展情况的机构很多,本研究选择了国际可再生能源机构IRENA 作为数据源。第二,选取代表性强、合理性大的数据。例如,2020年,世界各国的经济活动受到新冠疫情的剧烈冲击,温室气体排放量低于正常水平,气候政策和行动也受到严重影响。因此,本研究选用了2019年的排放数据并将政策类数据的统计时限放宽到2021年,而不是与正常水平相背离的2020年数据,以保证结果的相对合理性。再如,在衡量国家气候技术创新水平时,本研究选取了与减缓和适应气候变化相关的专利数量作为评价依据。诚然,专利数与创新力不完全等同,但在保证数据客观性的前提下,这一指标仍能在很大程度上体现一国的技术创新能力。

3.缺值处理

本研究力求通过指数的方式精炼地反映各国应对气候变化的基本特点。为此,除合理构建指标体系外,还需保证数据完整性。由于本研究数据源多为全球性、政府间机构的官方数据和公开资料,基本可以保证数据的完整性。缺失数据出现在“技术创新”(194 个)、“人均排放”(5 个)、“排放强度”(5 个)、“清洁能源”(3 个)和“能源结构”(2 个)5 个指标上。对于空缺数据,本研究采用两种方式处理:一是用缺值数据库提示的数据替代;二是将缺值数据库与其他数据库对比,求取近似值。这虽然在一定程度上影响了研究的严谨性,但并不会对指数研究的整体结果造成影响。原因如下:一是缺值数量相对教少。在总共3724 个数据中,数据空缺为209 个,空缺率约为5.6%。二是空缺数据不涉及关键国家和关键信息,且替代值与现实偏差较小。例如,“技术创新”指标的194 个空缺数据大多涉及最不发达国家和小岛屿发展中国家的减缓和适应技术情况,用0 分替代缺失值与其在气候领域的实际创新能力相差不大,且这种0 值替代的做法与OECD 数据库的注释一致。

4.统计结果

通过对“智力贡献”“缔约贡献”“治理程度”“治理工具”和“治理成效”5个二级指标的得分求和,可得出《公约》196 个国家缔约方的气候治理能力总分及排名(参见图3)。

图3 各国气候治理能力得分和排名

(三)结果分析与讨论

1.国家气候治理能力的整体评价

图3呈现了《公约》所有196 个缔约国2015~2020年间的气候治理能力。结果显示,一国的气候治理能力与其经济社会发展水平大体上呈正相关。气候治理能力排名最高的5 个国家是英国(72.68 分)、中国(68.92 分)、德国(66.36 分)、法国(65.91 分)和西班牙(62.90 分)。其中,英国、法国和德国在“国际规范制定”上的表现突出,英国、西班牙和中国在“国家履约遵约”上的表现排在前列,而中国在“气候行动效果”上的表现明显好于其他发达国家。排在最后的5 个国家分别是利比亚、伊朗、也门、伊拉克和叙利亚。其中,利比亚、伊朗和也门三个国家既未批准《京都议定书》多哈修正案,也未批准《巴黎协定》;既没有广泛的国内参与者和长期的政策规划,也缺乏有效应对气候变化的科技工具和价格措施。造成这一结果的原因并不复杂,这些国家或是因为安全因素或是由于受到制裁而无法将环境治理问题作为优先议题处理。实际上,很多发展中国家在治理工具指标上的表现较差,这与其发展程度和国际义务等因素有关,例如《巴黎协定》对小岛屿发展中国家和最不发达国家在减缓、资金、技术和透明度等多方面给与了特殊关照。①参见《巴黎协定》对小岛屿发展中国家和最不发达国家在“减缓”(第四条)、“资金”(第九条)、“能力建设”(第十一条)和“透明度”(第十三条)等方面的规定。此外,美国作为全球第一大经济体和第二大温室气体排放国,尽管在智力贡献上一枝独秀,但由于联邦层面在《京都议定书》和《巴黎协定》的批准和履约上表现出明显的不稳定特征,故其整体排名位于第7 位。

根据成绩和排名还不难发现,首先,不同国家的气候治理能力不同,虽然排名相近国家的区分度较小,但得分最高国和最低国之间的差距较大。欧美发达国家的整体能力明显强于发展中国家,新兴经济体的情况也好于其他发展中国家,小岛屿发展中国家和最不发达国家的能力最弱。其次,同一地区国家间的气候治理能力也表现出较大差异。例如,在欧洲,西欧的英国、德国和法国在气候治理能力上排在最前列,而东欧和南欧的立陶宛、塞尔维亚、克罗地亚、希腊、塞浦路斯、白俄罗斯和俄罗斯等国则未能排进前100 名。亚洲的中国、日本和韩国等东亚国家排名靠前,而中亚和西亚等国家则相对靠后。在美洲,北美洲三个国家的气候治理能力远高于中南美洲国家。

2.一级指标的对比评价

国际规范制定、国家履约遵约和气候行动效果3 个一级指标反映了各国参与气候治理不同阶段的表现。通过对这3 个指标进行两两对比,我们可以清楚且有针对性地发现各国在哪个层面的气候治理能力表现更加突出。本部分以2015年占全球温室气体排放量95%的前50名排放国为例,对其在两两指标比较中的优异性和平衡性进行分析。其中,优异性通过两项指标各取最高分和最低分的平均值进行四等分的方法判断,平衡性通过等值线进行呈现。

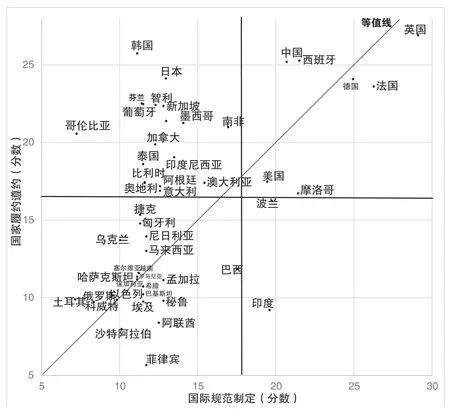

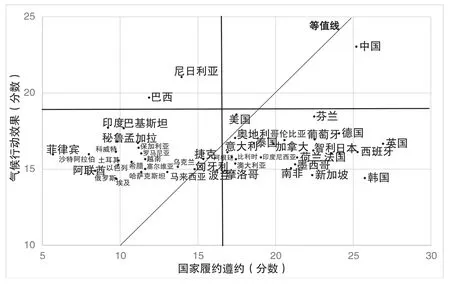

将国际规范制定和国家履约遵约两个一级指标进行对比(参见图4)可以发现,从优异性上来讲,英国、法国、德国、西班牙、中国、摩洛哥和美国在两个方面表现都比较突出,而土耳其、菲律宾、中东和俄罗斯等石油国家以及东欧国家在两个层面的表现都相对较弱;波兰和印度在规范制定上表现较好,其他国家则在履约遵约上表现较好。从平衡性上来讲,德国、美国、英国、澳大利亚和法国等多数国家在规范制定和履约遵约上的表现相对平衡;美洲的哥伦比亚、智利、墨西哥和加拿大,亚洲的韩国、日本、新加坡和泰国,欧洲的芬兰、葡萄牙、比利时和奥地利等国在履约遵约上展露的能力则明显好于其在规范制定上的表现;而印度、菲律宾和巴西在规范制定中的表现则显著好于其在履约遵约上的能力。

图4 “国际规范制定”与“国家履约遵约”横向比较

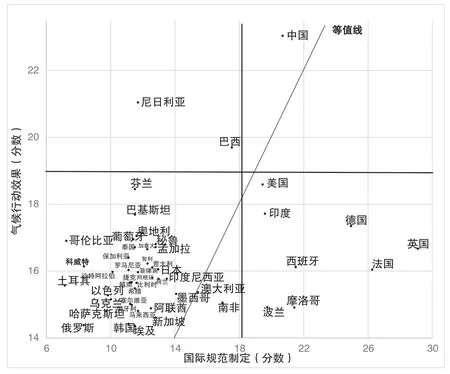

将国际规范制定和气候行动效果进行对比(参见图5)可以发现,在优异性方面,中国是唯一一个在两方面都表现突出的国家,美国、西欧国家和新兴国家则各有强项,其他绝大多数国家的两项能力均相对较弱。在平衡性方面,墨西哥、印度、南非、巴西和中国等新兴经济体和澳大利亚、美国以及欧洲的中小型国家在规范制定和行动效果上的表现比较接近;而尼日利亚、哥伦比亚、芬兰、巴基斯坦、奥地利、葡萄牙、科威特、沙特和土耳其等国在气候行动上取得的效果好于其在规范制定上的努力结果;但相比之下,英国、法国、德国、摩洛哥和西班牙在规范制定方面的能力远超其在行动效果中展现的能力。

图5 “国际规范制定”与“气候行动效果”横向比较

将国家履约遵约和气候行动效果进行比较(参见图6)可以发现,在优异性上,中国在两项上的表现均比较优秀,尼日利亚和巴西在气候行动上表现较好,西欧国家、日本和韩国、加拿大和美国等国在履约遵约上表现较好,其他国家在两方面的表现均相对落后。在平衡性上,美国、奥地利、意大利、匈牙利和比利时等国在两方面的表现趋近;西欧的英国、西班牙、法国和德国以及亚洲的韩国、日本和新加坡等国在履约遵约上的表现明显好于其在行动效果上的表现;而菲律宾、印度、巴西、尼日利亚、巴基斯坦、秘鲁和西亚的沙特、科威特和阿联酋等国在气候行动上展现出的能力明显高于其履约遵约能力。

图6 “国家履约遵约”与“气候行动效果”横向比较

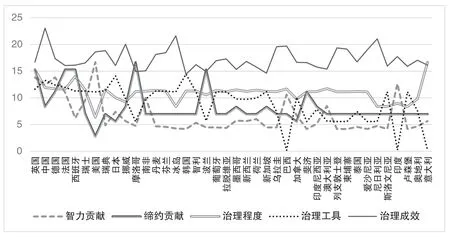

3.二级指标的分别评价

统计结果显示,二级指标之间的相关性很低,即同一国家在不同指标上的表现不呈正相关,这可通过5 个二级指标的折线图反映出来(参见图7)。主要原因在于每个二级指标衡量气候治理的不同侧面,而每个国家参与全球治理也有不同偏好,根据各自情况将重心放在不同方面。美国、西欧国家和新兴经济体侧重国际条约的文本内容,东亚和西欧国家则注重信守承诺和履约遵约,而北欧国家和中国则在治理成效上展现出较强的能力。

图7 本研究排名前40 位国家的二级指标折线图

从智力贡献上看,科研水平和谈判能力较高的发达国家和新兴经济体表现较好。美国作为人才强国,在有关气候变化的自然科学和社会科学研究方面都表现突出,为IPCC 推送撰写评估报告的人数最多;同时,在气候治理重大原则和具体规则上,美国的影响力从“京都时期”延续到“巴黎时期”。《京都议定书》纳入弹性减排机制和《巴黎协定》放弃自上而下的目标设定模式都与美国的态度密不可分。此外,美国还在气候大会上展现出专业的谈判能力,这也反映出其对联合国气候治理制度的智力贡献,具体体现在《巴黎协定》中对发达国家全经济范围绝对减排的要求并不具有法律强制力。①David A.Wirth,“Cracking the American Climate Negotiators’ Hidden Code: United States Law and the Paris Agreement,” Climate Law,Vol.6,No.1,2016,p.166.作为气候治理的发起者和倡导者,欧洲国家,尤其是西欧国家在态度和承诺上都表现出很高的积极性,并努力将自身立场写入治理目标和规则当中,典型的案例是将升温幅度控制在1.5 度写入《巴黎协定》。此外,包括中国、印度、巴西和南非在内的基础四国集团成员作为新兴经济体的代表,也在气候谈判过程中努力争取话语权,并在关于《巴黎协定》的谈判中将发展权和共同但有区别的责任原则继续留在联合国气候治理框架内,各国根据自身情况确定应对气候变化行动目标的治理方式也符合新兴国家的要求。

从缔约贡献上看,欧盟成员国的排名位居前列,发展中国家整体表现较好,美国和中亚国家相对较差。在举办联合国气候大会方面,欧洲国家表现积极,在2015~2021年间举办的6 次《公约》缔约方大会中,欧洲国家承办4 次,斐济承办的2017年气候大会由于后勤保障问题也在《公约》秘书处所在地德国波恩召开。原定于 2020年在英国格拉斯哥举行的《公约》第26 次缔约方大会由于新冠肺炎疫情的缘故被推迟到2021年举办,但举办地未发生变化。在两项联合国气候条约——《京都议定书》多哈修正案和《巴黎协定》的批准生效上,欧洲国家、新兴经济体、小岛屿发展中国家和最不发达国家在国内层面完成批准程序的时间较短。美国由于两党政治对气候议题分歧严重,且参议院曾在1997年通过了违背全球气候治理精神的决议,①1997年京都气候大会召开之前,美国参议院便以 95:0 的结果一致通过了由共和党参议员查克·哈格尔(Chuck Hagel)和民主党参议员罗伯特·伯德(Robert Byrd)提出的气候决议。此决议为美国签署《公约》框架下的任何国际条约设置了两个条件:1.不得为美国设置新的限排或减排义务,除非同时为发展中国家设置新的义务;2.不得严重损害美国经济。参见United States Senate,A Resolution Expressing the Sense of the Senate Regarding the Conditions for the United States Becoming a Signatory to any International Agreement on Greenhouse Gas Emissions under the United Nations Framework Convention on Climate Change,105th Congrès (1997-1998),July 25,1997,S.Res.98。不仅致使《京都议定书》无法在美国获得批准,甚至影响到该条约在国际层面的生效时间,而《巴黎协定》最终也只能以行政命令的形式在美国存在。虽然拜登政府重新加入被前总统特朗普抛弃的《巴黎协定》,但这也难以恢复美国在气候议程上的领导地位。②李坤泽、戚凯:《拜登政府“绿色新政”与民主党绿色转型》,《国际论坛》2021年第3 期,第133—135 页。

从治理程度上看,欧洲、大洋洲、东亚和东南亚国家总体表现较好。经济相对发达的西欧、北欧和南欧国家及其社会成员由于进行气候治理的意愿较强且时间较长,在参与治理的行为体类别及数量上以及在履约的稳定性上均走在世界前列。中国在联合国气候制度的框架下表现愈加积极,尤其自“巴黎时代”开启以来,无论在参与广度和治理深度方面都已迎头赶上。③张海滨等:《全球气候治理的中国方案》,北京:五洲传播出版社,2021年,第176—192 页。美国在“京都”和“巴黎”两个治理时期的“退群行为”严重损害了其履约的稳定性,也对联合国气候制度建设造成了消极影响,但其在参与气候治理的行为体和治理的长期规划上有所弥补。南非、智利、巴西、阿根廷和墨西哥等新兴经济体的参与程度在发展中国家集团内位居前列。此外,大多数国家都能够通过按要求提交《国家通讯》和《双年报》展示其行动的透明度。

从治理工具上看,整体而言,东亚、欧洲和北美洲国家能够较好地调动经济和社会资源来应对气候变化。几乎所有《巴黎协定》缔约方都递交了包含减缓目标的《国家自主贡献》,而要实现目标,各国必须在气候行动中充分发挥政策和目标的指引作用以及各种治理工具的助力作用。在目标管理上,北美、欧洲、东亚、东南亚和大洋洲的很多国家都制定了包含“碳中和”或“净零排放”目标的长期气候战略,这种设定总体和阶段减排目标时间表的方法可在一定程度上帮助各国明晰气候治理的进程,理顺各阶段的治理方向和重点。在价格措施上,中国、日本和韩国三个东亚国家由于经济和社会发展程度相对其他亚洲国家处在较高水平,因此利用价格和市场工具推进减排的行动相对迅速。目前,三国的碳交易机制已在不同层面发展多年。发达国家在空气、水源和臭氧层空洞等环境问题上的治理时间较长,在利用资源和调动工具上的经验较多,这些历史积累同样能够帮助这些国家在气候治理上取得领先,例如欧盟就在碳交易的制度建设和实践上发挥着引领和示范作用。在技术工具上,欧美国家和东亚国家在科技和工业上的优势也让其在应对气候变化过程中拥有更多的治理工具。例如,在碳捕集和封存技术的使用上,美国一直位居前列,中国和日本也有多个能源和工业项目利用此技术进行减排。①IEA Research and GCCSI,“Facilities Database,” 2021,https://co2re.co/FacilityData.

从治理成效上看,《巴黎协定》缔约方从整体上改善了世界能源结构并降低了碳强度,尽管幅度有待进一步提升。从全球范围来看,多数发达国家都朝着能源结构清洁化和绿色化的方向发展。其中,西欧和北欧国家表现尤为突出。然而,欧美国家大多已完成碳达峰,故在降低碳强度上的表现不及很多新兴经济体和发展中国家。在发展中国家集团中,很多撒哈拉以南的非洲国家虽然在非化石能源的生产增量上表现一般,甚至不增反减,但其能源结构却优于发达国家和新兴经济体。中国虽然仍是最大的温室气体排放国,但早在《巴黎协定》签署之前就已采取行动,其在气候行动上突出且稳定的表现将加快碳达峰的到来。中国将在2030年前实现达峰目标,也会助力全世界实现排放达峰的目标,这将对气候治理产生里程碑式的意义。对美国而言,由于气候议题与能源问题联系紧密,加之联邦层面的政党轮替和各州在气候行动上的分歧明显,超级大国在气候行动和透明度上表现出明显的时间波动和空间波动。尽管在智力、物力和财力上拥有优势,但其在行动效果上的表现不及欧洲、东亚和很多发展中国家。当然,各国目前的气候政策和措施距离2 度、甚至1.5 度的控温目标还有很大差距,②United Nations Environment Programme,Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On – A World of Climate Promises not yet Delivered,Nairobi: UNEP,2021,p.79.未来继续加大政策力度并提高行动速度是实现《公约》最终目标③《公约》关于气候治理最终目标的规定为:“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上。”详见《公约》第二条。的必然选择。

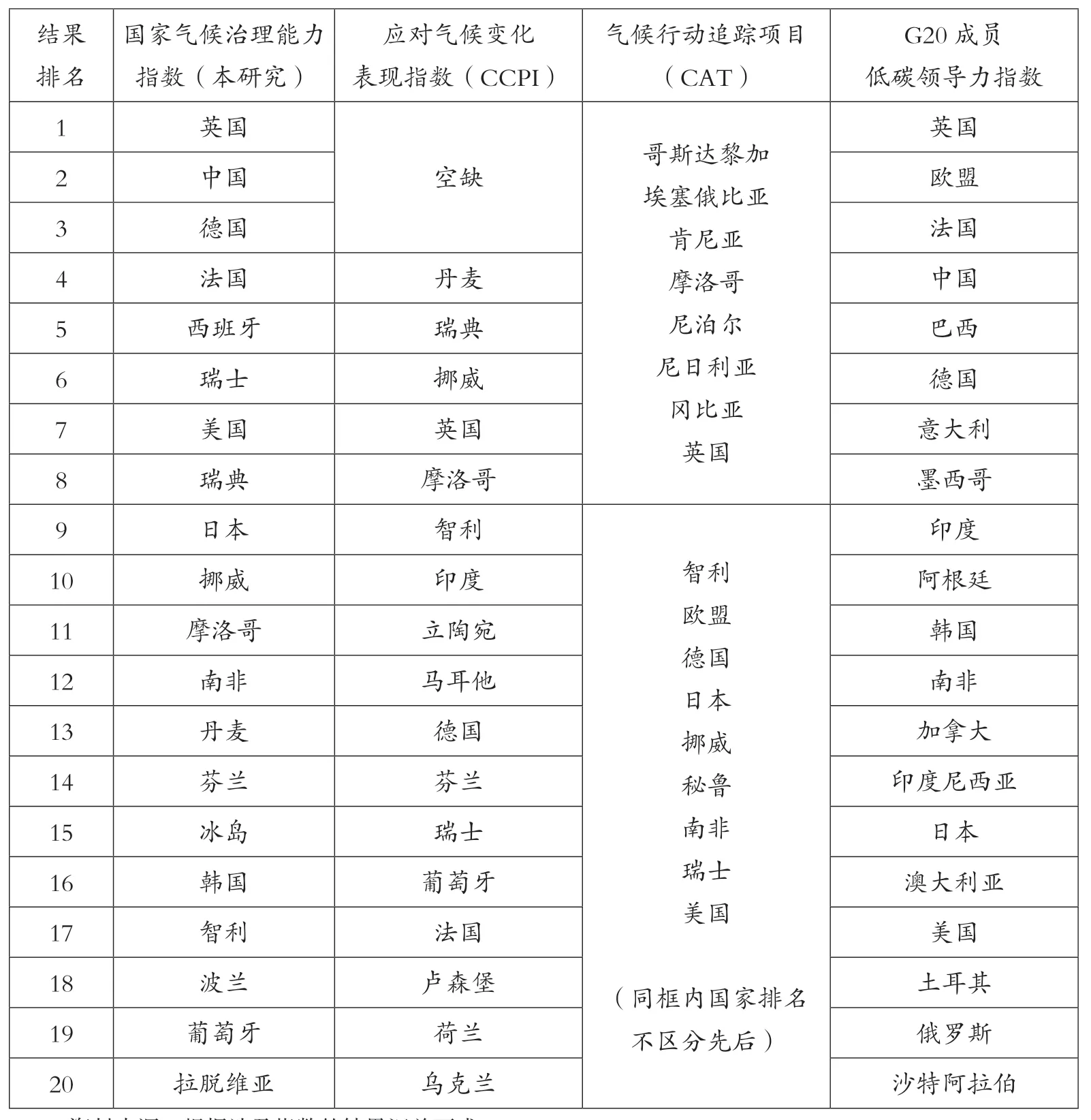

(四)与现有指数研究的比较

目前,与本研究相关性较强且影响力较大的气候治理指数研究主要包括应对气候变化表现指数(CCPI)、气候行动追踪项目(CAT)和G20 成员低碳领导力指数,研究现状中介绍的其他指数因与本研究的相关度较低或时间相对久远而未成为比较对象。通过对比各指数最新排名前20 位的国家名单可以发现(详见表2),从整体上看,尽管国家个体在每个榜单中出现的顺序不同,但欧洲国家,尤其是西欧和北欧国家在各指数中的排名都比较靠前,新兴经济体的不同代表也在各指数中有较好表现。

表2 不同气候指数的结果对比

将本研究与应对气候变化表现指数的结果进行对比可以发现,11 个国家(英国、德国、法国、瑞士、瑞典、挪威、摩洛哥、丹麦、芬兰、智利和葡萄牙)同时出现在两份榜单中,重合率为55%,尽管所处位置并不相同。两份榜单不一致的地方可从两个角度进行解读:一是涉及国家不同。本指数包括《公约》全部196 个国家缔约方,而应对气候变化表现指数只包含温室气体排放量较大的60 个国家。二是指标体系不同。应对气候变化表现指数从控温2 度的结果倒推各国在政策、排放和能源上的表现,仅温室气体排放一个指标的比重就高达40%。而本指数在衡量各国气候行动的效果时,从《巴黎协定》的履约遵约角度出发,不以国家的排放总量为衡量依据,而是通过人均排放和排放强度两个指标将温室气体排放与人口和经济因素相结合,综合地反映各国的排放情况。

在偏重政策与目标的气候行动追踪项目(CAT)中,多个非洲发展中国家排名高于发达国家和新兴经济体,主要因为这些国家目前的排放水平较低且未来排放量不会快速增长,同时其发布了包括土地利用、土地利用变化及森林(LULUCF)在内的减缓措施和净零排放等相对积极的减排目标。但该研究将衡量结果与升温1.5 度或2 度控温目标进行比较的做法又将减排任务分配给每个国家,与《巴黎协定》自下而上的减排模式不符。更重要的是,该指数与应对气候变化表现指数一样,未将国际规范的制定和决策程序纳入评估体系,因此无法全面地展示各国的气候治理能力。可见,该指数与本研究在研究对象、目的和方法上差别较大。

G20 成员低碳领导力指数对20 国集团成员国在推动落实《巴黎协定》,实现低碳经济转型上的表现进行了评估。该研究的指标体系围绕政治意愿、政策行动和实际成效三个维度进行构建,侧重衡量世界主要发达国家和新兴经济体在减缓气候变化方面的政策和行动。尽管该研究和本文都在尝试评估不同行为体对联合国气候治理体系的贡献,但与该指数相比,本文在研究对象、研究主体、时间范围、指标选择和实证研究结果方面均有不同之处,尤其是将国际规范制定过程纳入研究范围,这也是本文的创新之处。

三、结论与启示

在当前纷繁复杂的国际背景下,全球气候治理是各国发展国际关系的重要契机。以《公约》《京都议定书》和《巴黎协定》为架构的联合国气候制度不仅要求缔约方在减缓、适应、资金和技术上取得进展并加强合作,同时要求各方加强能力建设,以保障气候治理各项目标的实现。各国正以不同的速度、方式和程度参与到联合国气候治理体系的建设和完善进程中。在此背景下,本文结合气候变化、国家能力和全球治理三个概念对国家气候治理能力进行了概念界定,并为衡量《公约》196 个国家缔约方的气候治理能力构建了一个由智力贡献、缔约贡献、治理程度、治理工具和治理成效5 个维度组成的,能够反映各国在国际规范制定、国家履约遵约和气候行动效果三个层面表现的评价体系,以量化的方式评估各国2015~2020年间应对气候变化的能力。结果显示,西欧、北欧、东亚和北美国家的气候治理能力较强,小岛屿发展中国家和最不发达国家则相对较弱,安全状况较差的国家排名垫底。

本研究尝试在如下四个方面进行创新和更新。在研究范围上,将国家在国际规范制定上的贡献作为重要的研究层面,改善了已有研究重点关注各国履约遵约和行动结果的学术现状;在研究对象上,将《公约》全部国家缔约方纳入研究范畴,突破了已有研究重点关注温室气体排放大国的局限;在指标选取上,评价体系力求全面且平衡地反映国家在政策和行动、过程和结果、静态和动态指标上的表现;在数据选择上,使用政府间国际组织和重要的科研机构在气候变化领域的最新数据,在应用新数据的同时,对已有研究的部分数据进行更新。

本研究也具有一定的局限性,未将资金和国际合作指标纳入评价体系。原因在于目前关于绿色金融、绿色债券和国际气候援助的界定存在分歧,同时量化数据完整性很差且获取难度较大。如何将资金与合作要素纳入指标体系将在未来的研究中进行探索。此外,本研究仅对各国在2015~2020年间的气候治理能力进行了评估,未来将对各国在“京都时期”的气候治理能力进行评价并与本研究的结果进行对比,以展示各国在联合国气候治理框架内的能力变化情况。