智能信息化手术室护理管理模式防控医院感染的效果分析

2022-09-22邵丽雯朱岚泓张丽燕

邵丽雯,朱岚泓,张丽燕

(浙江省荣军医院 浙江嘉兴314000)

医院感染是指在医院内感染病原菌而引发的疾病,医院感染分为住院48~72 h发生感染和住院时感染出院后获病的感染[1]。医院感染存在多种感染源,不同感染源导致的症状也有差异,可累及皮肤、消化系统、呼吸系统,使患者出现皮肤瘙痒、腹痛、腹泻、咳嗽、咳痰等症状,还可能引发败血症、内环境紊乱、脏器衰竭等严重并发症,危及患者生命健康[2]。某些病原体引起医院感染后,还可能出现空气传播、接触传染,后果十分严重[3]。免疫力低下及在医院长时间停留的患者被感染的可能性更大[4]。手术患者术后免疫力低下,且大多需要住院留观,极易被感染,因此手术室是医院感染的高危区域之一[5]。医院感染不仅会影响患者术后康复效果,还可能引发护患纠纷,造成不良影响。因此加强手术室护理管理,对避免医院感染,改善患者预后,提高患者护理满意度具有重要意义[6]。随着计算机技术的广泛应用,智能信息化管理系统更多地应用于医院的临床管理中,智能信息化可优化工作流程,有较强的数据收集、分析、处理能力[7]。本研究比较了智能信息化手术室护理管理模式实施前后手术室感染防控管理质量及医院感染情况,取得满意效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 分别于2020年4月1日~9月30日、2020年10月1日~2021年4月30日2个时间段抽取本院手术治疗的患者各60例,分别为智能信息化手术室护理管理模式实施前组、实施后组。纳入标准:①患者符合相关手术指征;②患者意识清醒,能正常交流;③患者手术风险低,不危及生命健康;④患者及家属知晓并同意参与本研究。排除标准:①患者患有感染性疾病;②患者由外院转入;③患者患有免疫系统疾病;④患者存在认知障碍或精神疾病。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理原则。实施前组男29例、女31例,年龄27~79(45.16±6.16)岁,手术类型:妇科12例、普外科14例、骨科34例;实施后组男28例、女32例,年龄34~64(45.88±5.93)岁,手术类型:妇科14例、普外科13例、骨科33例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。实施前后为同一批护士,共23名,其中男3名、女20名,年龄23~44(30.96±3.86)岁,工作年限3~20(5.94±1.55)年。

1.2 方法 智能信息化手术室管理模式:①建立智能信息化手术室,在病房配备计算机、摄像头、温度、干湿度、消毒控制系统等多种智能设备及技术,由手术室统一使用管理,建立智能化手术操作台,可实现直播、展示、教学等作用。②对手术室护理人员进行安全防护知识和技能培训,加强其消毒灭菌意识,明确并遵守手术室相关规章制度,同时教授医护人员熟练掌握和使用相关新进设备仪器。③在手术前将患者个人病例资料传输至计算机,在计算机上分析患者病情及所需进行的手术类型,设计科学合理的手术方案及人员配备。④运用手术室管理系统参考Ⅳ级手术室洁净标准[8]对室内温度、干湿度进行参数设定,保持室内正压,每隔10 min对手术室换气1次,采用空气净化空调,对空气进行灭菌处理。⑤加强对手术室人员的管理,在手术室内进行摄像头监控,并设置指纹门禁制度,加强对手术室人员的行为规范,在进入手术室前进做好手部消毒处理,正确着装手术服,并严格限制手术室人员进出手术室次数,如必须进出手术室,则需要在进入手术室时,重新进行手部消毒,采用监控设备进行监督。如有违规操作,则对违规人员进行相应处罚。⑥建立信息追踪管理系统,利用系统将患者所需药物、医疗设备进行分类统计进行调配,提前准备好,并做好充分消毒灭菌处理,最好采取一次性医疗物品。实施智能信息化手术室管理模式前采取常规手术管理,术前制订手术计划,做好手术准备工作,加强手术室进出管理、手术室器械和医护人员消毒灭菌管理,定期对手术室进行检查,并对医护人员进行相关培训。

1.3 观察指标 比较实施前后手术室护士技术操作及手术室管理质量,患者手术室护理消毒灭菌合格情况及手术患者医院感染情况。①手术室护士技术操作:通过医院自制评分量表对护士标本送检、用药准确、器械消毒及感染防护等技术操作进行评分,每项满分100分,分数越高表示护士技术操作水平越高。②通过医院自制量表对手术室管理质量进行评估,内容包括环境管理、安全管理、药品物品管理及消毒隔离管理,每项满分100分,分数越高表示手术室管理质量越高。③对手术室空气、物体表面、医护人员手、无菌药品、使用中消毒剂等采用琼脂培养基进行静态采样,采样完毕后放置于温箱进行培养,根据菌落数,对手术室消毒灭菌合格情况进行评估。④统计手术患者医院感染率,从感染患者手术切口处采集分泌物,并接种于琼脂培养基进行培养,对其进行药敏试验,并按照《全国临床检验操作流程》[9]进行菌株培养鉴定。

2 结果

2.1 两组手术室护士技术操作评分比较 见表1。

表1 两组手术室护士技术操作评分比较(分,

2.2 两组手术室护理管理综合评分比较 见表2。

表2 两组手术室护理管理综合评分比较(分,

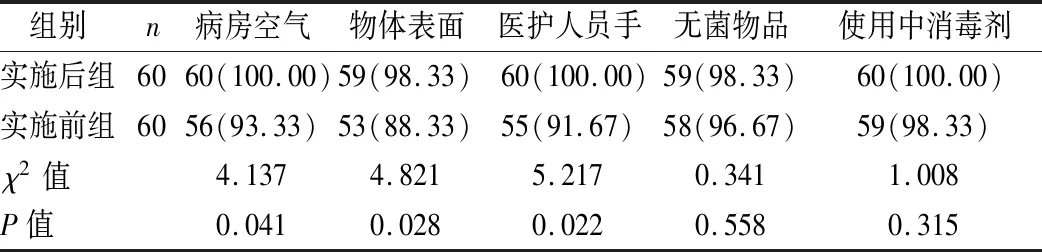

2.3 两组手术室护理消毒灭菌合格情况比较 见表3。

表3 两组手术室护理消毒灭菌合格情况比较[例(%)]

2.4 两组手术患者医院感染率及病原菌检出情况比较 实施后组发生医院感染2例(3.33%),实施前组发生医院感染8例(13.33%),实施后组发生率低于实施前组(χ2=3.927,P=0.047)。实施后组检出病原菌4株,实施前组检出16株。具体见表4。

表4 两组检出病原菌分布情况比较(株)

3 讨论

手术治疗最常见的并发症是切口感染,手术时间长、切口大的患者术后可能出现炎症反应,不仅会给患者带来身心负担,延长患者康复时间,还可能影响患者远期预后效果[10]。有研究表明,切口感染除了受患者自身体质及疾病特性影响外,还与病原体感染源密切相关,手术治疗属于侵入性操作,在手术过程中各种用物及外界环境都可能存在病原菌,导致患者发生感染[11]。因此,手术室是导致医院感染的高危区域。为防范手术导致医院感染事件发生,医院常会采取不同手术室护理管理方法进行预防,由于是否发生感染直接影响手术患者康复速度和预后结果,针对手术室感染的护理管理成为临床研究的重点[12]。传统手术室护理管理已逐渐成熟,并广泛开展应用,而智能信息化手术护理管理模式属于科学技术发展的新产物,目前还处于初步应用阶段,手术室信息化管理模式是一种优质护理管理模式,可提高护士工作效率,保证手术室护理质量。

本研究结果显示,实施智能信息化护理管理模式后,手术室护士标本送检、用药准确、器械消毒及感染防护评分高于实施前,患者手术室环境、安全、药品物品及消毒隔离管理评分均高于实施前(P<0.05),患者手术医院感染率低于实施前(P<0.05);表明智能信息化手术护理管理模式可提高医护人员技术操作水平,提高手术室护理管理质量,降低手术患者医院感染风险。手术室护理质量直接取决于护理人员的技术水平和服务态度、意识。护理人员严格按照手术室操作标准进行相应操作,并具有清晰的服务态度、意识,是护理工作的基本要素。智能信息化手术室护理管理模式首先对护理人员进行技能和知识培训,并对其进行设备使用教学,确保了智能信息化手术室护理管理顺利进行,同时也提高了护士的护理水平。智能信息化手术护理管理还有助于医院整体日常工作的顺利运行,手术室人员日常工作压力大,工作时间较长,管理较为困难,容易造成管理疏漏,而智能信息化可将患者与手术室情况录入系统,并进行适配,能够保证术前管理和手术室操作等工作顺利进行,从而降低医院感染风险[13]。实施智能信息化手术室护理管理模式后,手术室护理管理水平升高,说明智能信息化手术室护理管理能加强护理人员风险管理意识,达到预期管理目标,构建安全的手术室环境。有研究表明,手术感染与手术室空气、使用的器械物品、医护人员手部卫生密切相关[14]。消毒灭菌后,手术室内的空气、手术期间所要使用的药品、物品及医护人员手部卫生处于相对稳定的状态,但在手术时,手术室外的细菌数量随着手术室人员出入而进入手术室,增加了患者手术感染风险,因此在患者手术期间需要严格控制医护人员进出手术室的次数,但传统手术室缺乏相应管控措施,医护人员流动性大,大大增加了手术室内空气含菌量,导致手术感染风险增加[15]。智能信息化手术室护理管理采取门禁制度,不仅可有效限制手术室外人员的进入,还能记录进出情况,做到良好管控,从而降低手术感染的风险。除此之外,手术感染还与手术时间密切相关,手术时间越长、切口暴露时间越长,越容易导致手术感染[16]。因此,临床需要手术室医护人员具有较高的自身综合能力和操作默契配合度,以提高工作质量,促进手术流程顺利进行,避免浪费手术时间,降低手术感染风险。

综上所述,智能信息化手术室护理管理可提升手术室医护人员技术操作水平,提高手术室管理质量,降低手术患者医院感染风险,具有较高的临床推广价值。虽然智能信息化手术室护理管理取得了满意效果,但是目前仍处于发展阶段,并且受到诸多因素影响,因此有关智能信息化手术室护理管理的相关研究还有待继续深入探讨。