宋代襻膊

2022-09-21徐栩Koho

文 徐栩 图 Koho

如今,在以宋朝为时代背景的电视剧中,常见一种形同“背背佳”的服饰道具:用带子在背部交叉后,斜系两肩,用以挽起并固定袖子。网络上人们多误称其为“襻膊”。实际上,这种佩戴方法来自日本和服中的“襻”,指日本底层劳动者为穿和服时方便劳作所使用的带子,若以这种佩戴方式直接定义中国古代的“襻膊”则有失偏颇。

从字面上解释“襻膊”一词,“襻”字指扣住纽扣的套,《康熙字典》记载:“《类篇》衣系曰襻。”另有《营造法式》记载“襻”用于建筑,是建筑受力结构的重要组成部分。可见“襻”字无论在服饰还是建筑中都有“固定”的意思和功能。而“膊”字,意指靠近肩部的上臂。

著于宋代的文献中多有“襻膊”的记载,譬如《<武林旧事>·卷六·小经纪·他处所无者》中“襻膊儿”一词,列在“补锅”“整漏”“箍桶”之后,与沿街出售、制作、修理工具等职业归为一类;《宋稗类钞·卷七·饮食》中还记载了一位使用“银索襻膊”的干练厨娘。另有沈从文所著《中国古代服饰研究》考证:“……衣袖都用绳索缚定挂于颈项间,把袖子高高搂起,实宋代发明,专名宜为‘襻膊儿’ 。”可见襻膊实为宋代劳动者便于劳作而发明的通用工具,有固定衣物的功能。

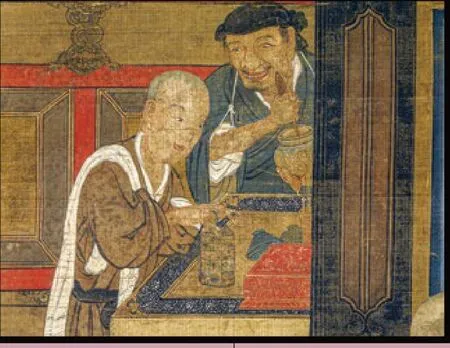

从宋代绘画中可一窥襻膊外观及佩戴方式:一根两头结成圈的绳索或带子,使用时将其挂在脖子上,手臂套进绳圈中,借此将袖口撸起并固定,露出小臂,并非如同电视剧中所呈现的形象(在后背交叉)。画中,穿窄袖衣服的仆从多佩戴襻膊,可防止袖口对劳作的干扰,或是在劳作中污染袖口。襻膊虽为仆从的工具,但细微之处亦可区分所属家族的贫富。普通人家的襻膊带子,多用丝、麻等布料制成,比如北宋《百马图》中所绘马夫、南宋《撵茶图》中所绘撵茶人佩戴的襻膊;而前文所述“银索襻膊”的厨娘实属富贵人家,“银索”即为用银子制成的索扣。

然而,目前所见襻膊形象,仅出现于有限的宋代著作、画作和元代壁画中,相比襻膊,同时期的劳动者若从事技术工种,劳作时,更多是将袖子卷起,或脱掉上衣;参与耕作的劳动者只穿无袖褂子或袒露上身,更没有了使用襻膊的需要。

后来从元至清的绘画作品中,更未见戴襻膊的形象。哪怕穿大袖劳作也不会使用襻膊,而是将大袖在背后打结。于是襻膊这种辅助工具在宋元时昙花一现,逐渐变得可有可无,直到最后慢慢消失在历史长河中。