非遗视野下江苏民歌数字化保护研究

——以南京晓庄学院图书馆“张仲樵音乐数据库”建设为例

2022-09-20李乐兴

张 婧 张 捷 李乐兴

非物质文化遗产是民族古老生命活态基因的记忆。至2021年,我国先后公布了五批“国家级非物质文化遗产项目”,其中涉及传统音乐及曲艺的非物质文化遗产项目为数众多,音乐相关类非遗的保护和传承成为当今热点话题之一。非遗传统音乐中的民歌,是劳动人民为了表达自己的思想情感而集体创作的艺术形式[1]。其语言简明,表现鲜明,表达出的是不同民族或地区人们的审美理想和追求,地域性特征较强。在演唱过程中,表演者可以即兴编词,也可根据自身演唱水平,变化更替曲调。故同一首曲调,在不同表演者的演绎过程中,常常会发生大小不等的变化。因此,民歌的原生性与活态传承保护就显得尤为重要。

南京晓庄学院江苏民间音乐研究所特聘研究员、民族音乐学家张仲樵早在20世纪40年代便自发搜集民族民间音乐,后又参与了《中国民间歌曲集成》和《中国曲艺音乐集成》的编辑工作,并担任《中国民间歌曲集成·江苏卷》编委。[2]张仲樵先生在收集、编辑民间歌曲及曲艺的过程中,运用文字、录音、记谱等多种手段,记录下相关音乐资源档案,积累下一批具有历史、文化,及研究价值的珍贵资料。

一、“非遗”视野下的江苏民歌

江苏民歌中的非物质文化遗产极为丰富,其中,吴歌第一批即以民间文学类申报成功,高邮民歌、海门山歌为第二批新增项目,茅山号子为第三批新增项目,薅草锣鼓(金湖秧歌)为第四批扩展项目,南闸民歌为第五批新增项目。江苏省政府自2007年3月公布的第一批省级非物质文化遗产名录至今,被纳入名录的江苏民歌涉及山歌、号子、小调,分布于苏州、无锡、扬州、南通、南京、镇江、淮安、盐城、泰州等地。

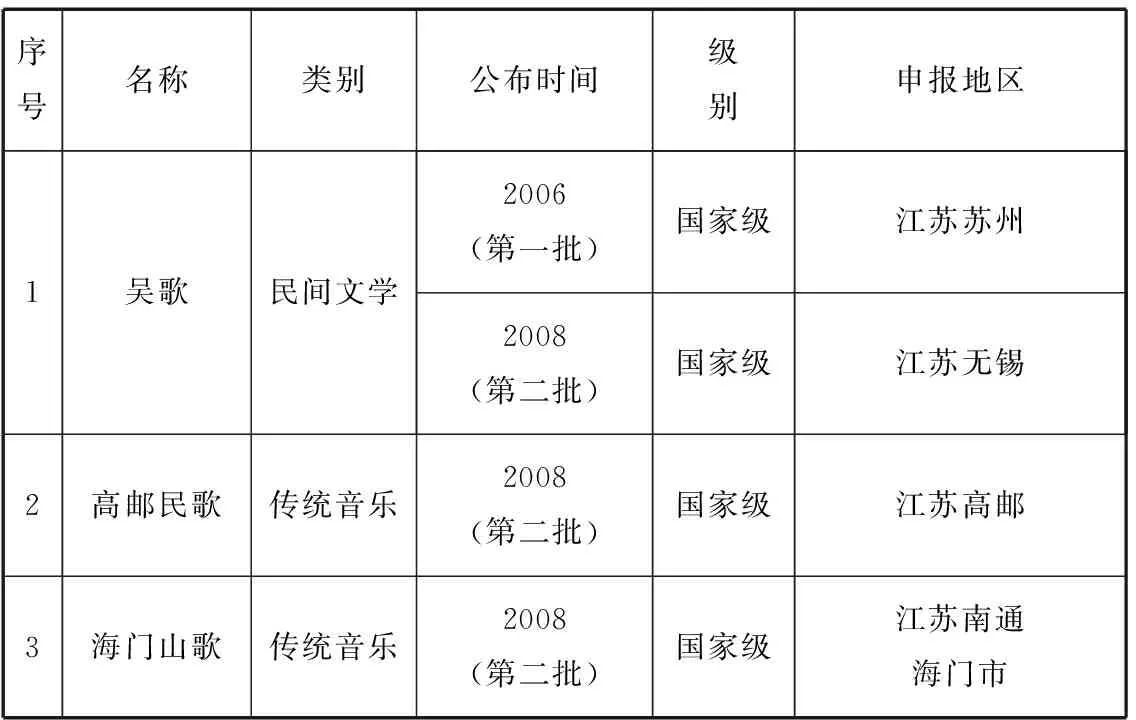

通过对国家级和省级非物质文化遗产代表性项目名录的查阅,考虑到江苏“非遗”资源极为丰富,笔者先行选择了入选国家级非物质文化遗产名录的江苏民歌进行了初步的梳理(详见表1),并在整理特藏室内图片、手抄本、曲谱等资料时,将上述民歌资料先行挑出,按文件夹分别标记归类。

表1 江苏民歌中的国家级非物质文化遗产代表性项目

续表

(一)吴歌

吴地汉族民歌民谣的总称,它是吴文化的重要组成部分,发源于江苏东南部,是吴语方言地区下层人民的口头文学创作,其口口相传、代代相袭,带有较为浓厚的民族及地方特色。吴歌的历史源远流长,早在《楚辞·招魂》中即有记载。20世纪80年代以来,吴歌更是得到了抢救性的搜集和保存。吴歌以口语化的演唱为其最基本的艺术表现方式,类型涉及有引歌、劳动歌、情歌、长篇叙事歌等,在民族民间歌曲研究、民间口头文学研究、风俗研究、方言研究等方面均有重要价值。

(二)高邮民歌

高邮民歌是江苏北部里下河地区的民间音乐文化,它完美地体现了高邮的民俗风情,其题材内容丰富,有劳动号子、民间小调、情歌、风俗歌谣等。[3]其演唱方式,多采用间白、对白及一领众和。调式以五声音阶或六声音阶(加清角或变宫)为主,多衬腔、衬词。高邮民歌融合了里下河地区多方面文化元素——稻作文化、水文化、鱼文化等,在音乐学、民俗学、人类学等方面均颇具研究价值。但值得注意的是,随着一些老民歌手的辞世,一些高邮民歌的原生态演唱技法,正在逐步流逝。

(三)海门山歌

传统的海门山歌,是海门一带“沙地人”祖辈相传的田野之歌,也属南音,各地各方因“风气所限”“错用乡音”而相互渗透、相互影响的吴歌分支之一。[4]海门山歌分为即兴山歌和叙事山歌两大类,以山歌调和对花调为主,五声性调式居多。从旋法上看,海门山歌的旋律以级进为主,跳进相对较少。在演唱方法上,则以独唱和对唱为主,语言纯朴自然。海门山歌的表现内容极为丰富,歌词较为生动地反映了当地民众的生产生活。

(四)茅山号子

茅山号子是流行于江苏兴化地区的民歌,其作为兴化乃至里下河地区影响颇大且较具代表性的劳动号子之一,种类繁多、题材广泛、号词质朴。茅山号子以五声调式为主,其中又以宫、徵调式居多。旋法上,茅山号子旋律的骨干音以级进为主。茅山号子的演唱形式分合有致,既能显现出江南一带的柔美委婉,又不乏苏北地区的粗犷爽直。1956年,茅山镇的民歌手朱香琳,将茅山号子唱到了中南海,并唱出了中国,在世界青年联欢节上获得银质奖。此后,茅山镇的民歌手们唱着茅山号子在各类表演中频频获奖,随着茅山号子入选中小学音乐教材,其得以较好地保护与传承。

(五)薅草锣鼓(金湖秧歌)

山歌。湖南、湖北、江西、广西、四川、贵州、甘肃、陕西等地均有薅草锣鼓,各地名称不同,江苏称为“栽秧山歌”或“打鼓唱唱”等。[5]一般有歌师领众人和、歌师与众人赛歌。薅草锣鼓歌词有唱历史故事的、有介绍生产知识的、亦有表现青年男女之间的爱慕之情,又或追求幸福生活的美好愿望,除了演唱传统长篇秧歌中的选段外,其余的唱词多属于即兴创作,句式为七字句和长短句居多,曲调在有的地方已形成固定形式。金湖秧歌在“文化大革命”期间禁唱,影响了其流传,改革开放以后,特别是20世纪80年代后,金湖民间文艺工作者经过重新搜集和整理,编印了“三套集成”县卷本,被作为样本在江苏省内外传阅[6],金湖秧歌得以一定程度的恢复。

(六)南闸民歌

南闸民歌发源于江苏淮安市楚州区南闸镇,有悠久的历史。其体裁丰富,有栽秧号子、小调、老调、情歌、吟诵调等。旋律委婉、悠慢、抒情,歌唱形式有塞歌、对唱等,是江苏中北部地区很有特色的民歌,在戏曲剧种的产生过程中也曾具有重要的作用。[7]其称谓来源于20世纪80年代,时任江苏省音乐家协会副主席、《江苏音乐》主编的程如辛先后三次来南闸采风,提出可以将这里的乡土民歌定为地域民歌歌种,就叫“南闸民歌”。[8]2021年入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

二、“张仲樵音乐数据库”建设

(一)特色音乐数据库建设立足点

张仲樵特色音乐数据库的建设,立足于张仲樵民间音乐特藏室内现有的江苏传统音乐资源。其资料涉及民歌、曲艺、戏曲等多个领域,特藏室资源类型也较为丰富,有书籍、乐谱、磁带、黑胶唱片、手抄本等。故数据库建设的第一阶段任务是由整体综合分析研究向局部分域研究过渡,初期以音乐特藏室内文献资源的初步分类和梳理为主。

(二)特色音乐数据库建设意义

张仲樵民间音乐特藏室内丰厚的民族音乐遗产,其学术价值毋庸置疑。图书馆作为学术资源的文献保障中心,建设专题音乐特色数据库,既可保护、挖掘江苏地区独有的音乐类非物质文化遗产资源,又可借助高校及专业学院的平台,对地域特色民间传统音乐文化进行挖掘研究与教学。这是对非遗数字化保护的一次积极探索,亦展现出当代高校图书馆参与“非遗”保护传承的重要作用。

(三)特色音乐数据库建设视角

特色音乐数据库从多学科角度,即音乐学、文献学、社会学、历史学、地理学等多方面,综合分析、整理音乐特藏室内现有音乐资源。从音乐学的角度,对江苏民间音乐资源进行分析和归纳,系统地研究其艺术风格特征;从文献学角度,对材料进行录入、整理、归类;从社会学角度,挖掘与研究音乐地方特色数据库的社会功能;从历史、地理学的研究角度,考察音乐风格的地域特征。再进一步强化与文博研究系统的联系,力求不断完善、细化、深入研究相关音乐资料。

(四)特色音乐数据库文献资源分类描述

文献分类是文献整理的重要方面,也是数字化过程中极为重要的一环。张仲樵音乐特藏室中存有书籍、手抄本、乐谱、笔记、音频等各类音乐文献资源,资源的编目工作繁重且复杂。“文献编目”,指“按特定的规则和方法,对文献进行著录,制成款目,并通过字顺和分类等途径组织成目录或者其它类似检索工具的活动过程。其主要作用是记录某一空间、时间、学科或主题范围的文献,使之有序化,从而达到宣传报道和检索利用文献的目的。”[9]本馆根据特藏室内文献类型,初步将文献资源分类为普通图书编目、古籍善本编目、手稿乐谱编目、音像资料编目等。在此过程中,需考虑的是相关工作人员的专业,如古籍善本编目可交由古籍室馆员,乐谱、手抄本、音像资料编目则需交由音乐学相关专业人员。

三、研究工作反思

(一)采风录音资料的导出与保存

在张仲樵先生收集整理的江苏民歌资源中,有大量的采风录音,但因已存放了较长时间,且前期并无专门的保护,部分盒式磁带已经出现粘连,甚至有部分地方出现“复印效应”,原有音质损坏。因此,在采风录音原磁带留存,及数字化导出保存过程中,尽量不能损坏原有音频,需用专业音频软件对此类音像资料进行处理,并转换为统一格式分类、归档、存储,最大限度上保存资料的原样性与完整性。

(二)手写记谱资料的分类整理与编目

当前我国对音乐文献保存的重点是专著、图书、文论及音响类资料,对手稿类文献,大多数图书馆并未将其作为一种特殊的文献类型进行编目,多将其归入一般图书进行处理,这样不利于曲谱及手稿文献的细节揭示。如张仲樵先生手稿、笔记、以及采风过程中记录的乐谱,因已经存放了较长时间,部分手写字迹和记谱已较为模糊,甚至出现整本“散架”的情况。本馆本着详尽、客观的原则对该部分资料进行题名并标记相关特殊细节项,例如某些笔记“散架”,便如实标记“本笔记223—236页乱序”。

(三)提升数据库建设人员专业覆盖面

非遗视野下江苏民歌数据库建设中存在数据库建设人员专业覆盖面不够。大量民歌、戏曲、曲艺等资源的分类,专业性较强,但图书馆内图书情报专业人员较多,音乐学专业人员不足,因民族音乐学知识的缺乏,音乐文献分类极易出现差错。而对于音乐专业人员而言,其计算机能力,及所具备的图书情报学、档案学知识能力亦不能满足数据库建设要求。因此数据库建设后期,需考虑音乐、图书情报、计算机等专业人员建库的工作分配,在加强他们之间合作的同时,注意专业间的取长补短,将合适的人员安排在合理的岗位,以达到更好的建库效果。对于缺少某专业人员,可考虑充分利用高校平台,邀请“外援”,于本校专业学院聘请相关专家指导,并参与工作。

(四)知识产权相关问题

数据库中的资料很多是由张仲樵先生采风时录制的第一手资料,因采集年代较早,有些只有对曲名、歌唱者,乃至曲谱的简单记录,作品的细节项则并没有明确注明,因此相关的知识产权问题应该引起重视,以防之后因知识产权引起不必要的麻烦。且建成的张仲樵音乐数据库内的音像资源具有特有性,供读者使用时,也应采取相应措施,做必要的限制和产权声明。

结 语

在张仲樵音乐特藏室内相关音乐资料初步整理、分类工作中,笔者先行梳理了部分非遗视阈下的江苏民歌。考虑到音乐数据库建设是一个长期、动态的过程,为了更好地体现学科特色、馆藏特色,相关文献的归类、研究将是核心环节之一。在下一阶段工作中,我们将结合非物质文化遗产代表性项目名录,发挥音乐学专业人员的专业优势,对音乐特藏室内资料相对丰富的江苏民歌进一步深入梳理,探究其历史演变的轨迹,考察其发展情况,分析其音乐特征,以期借音乐数据库建设的契机,全面系统地整理与研究特藏室内珍贵资料。

注释:

[1]中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部.中国音乐词典(增订版)[M].北京:人民音乐出版社,2016:526.

[2]板俊荣.没有终点的民间音乐研究之路——深切缅怀民间音乐研究专家张仲樵先生[J].人民音乐,2009(01):56—59.

[3]秦如峰.“非遗”语境下高邮民歌的传承与发展[J].艺术百家,2017(S1):108—110.

[4]钱建明.民族音乐学视野下的“飞地文化”——海门山歌及其展衍的社会发生源与认同维度[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2021(04):49—61,2,219.

[5]中国艺术研究院音乐研究所《中国音乐词典》编辑部.中国音乐词典(增订版)[M].北京:人民音乐出版社,2016:296.

[6]陶思炎.江苏特色文化[M].南京:南京师范大学出版社,2009:526—530.

[7]杜运威.论江苏南闸民歌之文化价值、传承现状及发展策略[J].南京理工大学学报(社会科学版),2020(06):14—20.

[8]傅碧雯.民歌传承与乡土教育耦合研究——以“南闸民歌”为例的音乐教育人类学探索[D].南京艺术学院,2017.

[9]中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书 图书馆学·情报学·档案学[M].北京:中国大百科全书出版社,2002:467.