雕龙碑遗址的再研究

2022-09-19许鹏飞史为征

许鹏飞 史为征

(1.内蒙古大学 2.盐城市博物馆)

雕龙碑遗址是上世纪九十年代发掘的一处重要的新石器时代遗址,该遗址位于汉水中游的随枣走廊地区,随枣走廊是连接中原地区和长江中游地区的交通要冲,也是新石器时代黄河中游地区和长江中游地区诸考古学文化进行文化互动的重要通道,厘清雕龙碑遗址的考古学文化的内涵、文化结构、谱系等,有助于我们深入理解雕龙碑遗址的性质、黄河中游与长江中游地区两大文化区的文化互动等诸多问题。

该遗址于1990-1992年先后进行了五次发掘,并对部分资料进行了刊发[1]。在1992年发掘的考古简报中[2],作者将雕龙碑遗址新石器时代遗存分为三期,对于这三期文化遗存的文化性质,学界多有不同意见,王杰先生指出,雕龙碑遗址的三期遗存除含有周边文化的因素外,具有明显的自身特色,雕龙碑第一、二、三期遗存可分别称之为雕龙碑一期文化、雕龙碑二期文化及雕龙碑文化[3]。石兴邦先生将雕龙碑第一、二期遗存归为下王岗文化[4];林邦存先生认为雕龙碑第一、二期遗存应命名为“仰韶文化雕龙碑类型”,第三期文化可命为“屈家岭文化雕龙碑—曹家楼类型”[5];还有学者认为该遗址属于大溪文化油子岭类型的范畴[6]。

在2006年,中国社会科学院考古研究所将雕龙碑遗址历次发掘的全部材料汇编于《枣阳雕龙碑》(以下简称《报告》)[7],《报告》将雕龙碑遗址新石器时代遗存分为三期,并认为第一期遗存应属于“下王岗仰韶文化”;第二期文化遗存很难归入已知的某一文化之中,表现出一种混合性的文化性质;从总的文化面貌看,第三期文化也表现了一种混合性的文化性质。

近年来,有学者对雕龙碑遗址第三期遗存进行了系统的分析后认为,雕龙碑第三期文化遗存具有鲜明的自身特征,应命名为“雕龙碑三期文化”[8],本文赞同此种说法。对于第一、二期遗存的性质,很少有学者进行进一步的探讨。本文将全面梳理雕龙碑第一、二期遗存的文化面貌,对第一、二期遗存的性质、年代、文化因素构成等方面提出自己的看法,如有不当,敬请方家指正。

一、雕龙碑第一、二期遗存的关系

雕龙碑第一期遗存中,陶器数量较少,从种类看,主要有鼎、钵、碗、盆、罐、杯等,另有个别小口尖底瓶,鼎和罐的数量相对较多。少数钵、盆、罐为彩陶器,彩陶纹饰以凹边三角纹、圆点纹为主。

从这些遗存的面貌看,第一期遗存中所有种类的陶器皆出现在第二期遗存中,第一期遗存陶器与第二期遗存的同类器明显有着器型上的递嬗演变关系[9]。两者有区别的是,第二期遗存出现了很多第一期未曾出现的三足器,彩陶纹饰较之第一期遗存也丰富许多;第二期陶器的数量较之第一期明显增多,所以同类器器型也相对丰富。但这些区别并不能将第一、二期遗存截然分开,这是同一类考古学文化因时代发展而出现的文化面貌上的区别。

第一期遗存中的土坑墓中不见任何随葬品,第二期遗存的土坑墓中基本也不见随葬品;除第二期遗存中11座祭祀坑中的2座埋葬陶器外,第一期遗存全部祭祀坑、第二期遗存另外9座祭祀坑全部埋葬猪,可见第一、二期遗存埋葬与祭祀理念都存在一脉相承的关系。

所以,本文认为雕龙碑第一、二期遗存为同一性质的考古学文化。

二、雕龙碑第一、二期遗存的分期

根据《报告》的介绍,雕龙碑遗址的堆积被划分为六大层,其中第5、6层及开口于这两层下的单位为第一期,第4A、4B层及开口于这两层下的单位为第二期。雕龙碑第二期遗存陶器数量较多,遗存面貌相对复杂,从同类器的器型上看,4A和4A层下开口的单位出土的陶器有一定的差别,但差别很小;4B层遗物较少,与4A层及该层下开口单位同类陶器差别较大,与4B层下开口单位陶器差别较小,4A和4A层下开口的单位可归为1段,4B与4B层下开口单位可归为1段,雕龙碑遗址第二期遗存可分为2段。上文已经介绍,第一期遗存与第二期遗存陶器存在着演变关系,所以第一期遗存可单独划为1段,整个雕龙碑第一、二期遗存可划分3段。第5、6层及开口于这两层下的单位为第1段,4B与4B层下开口单位为第2段,4A和4A层下开口的单位为第3段。另外,有学者指出雕龙碑三期遗存中可能有部分单位为第二期遗存[10],本文认为也存在晚期单位出土早期遗物的可能,所以本文暂不将那些雕龙碑三期文化中的早期遗物划入到第一、二期遗存之中。为了行文方便,本文暂将雕龙碑遗址第1~3段称为雕龙碑遗存。

三、雕龙碑遗存的文化因素构成

(一)外来文化因素

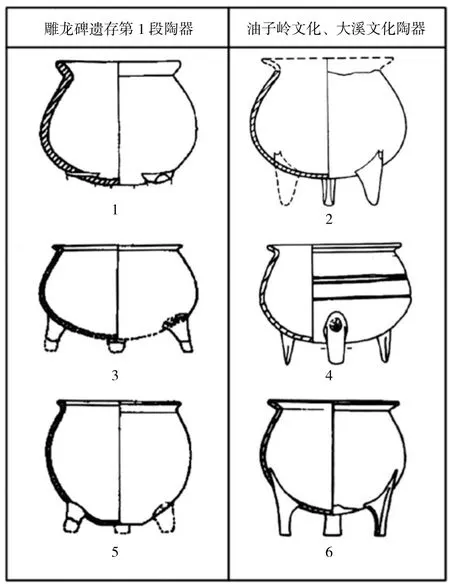

雕龙碑遗存第1段中少数鼎,如T2616⑤:76(图一,1)、H39:1(图一,3),为敞口,鼓腹略下垂,这种形制的陶鼎与天门龙嘴(图一,2)[11]、谭家岭遗址(图一,4)[12]油子岭文化早期部分同类陶器形制近似,应该是与油子岭文化进行文化互动的产物;极个别平底罐形鼎亦为敞口、鼓腹(图一,5),与关庙山遗址大溪文化遗存T74④A:35(图一,6)形制相近[13],但考虑到大溪文化的炊器以釜为主,大溪文化的这种陶鼎可能是受到了雕龙碑遗存的影响。

图一 雕龙碑遗存第1段与油子岭文化、大溪文化的陶器

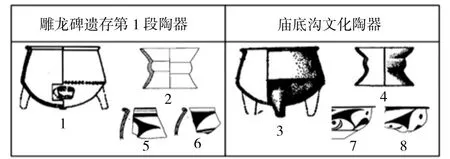

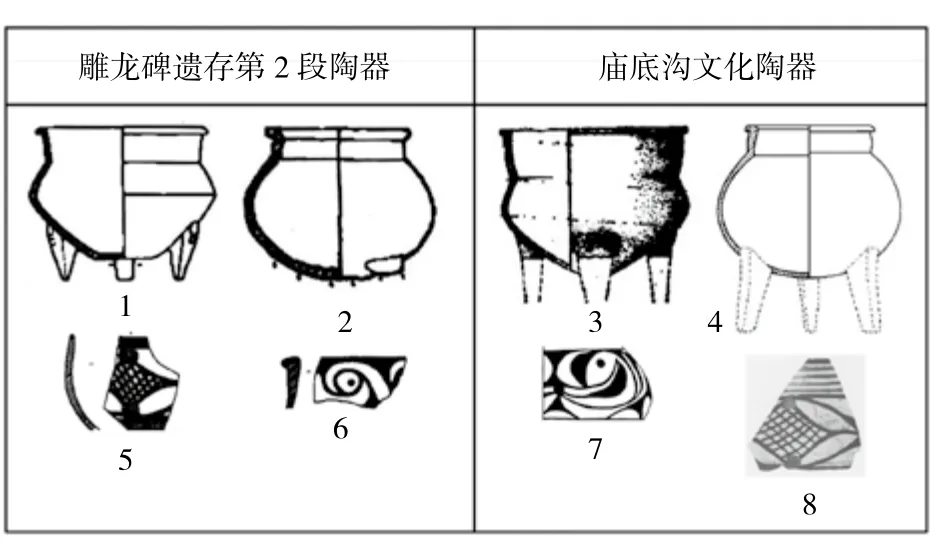

雕龙碑遗址的西北方向分布着下王岗[14]、八里岗[15]、沟湾[16]、大寺[17]等诸多遗址,学界一般认为上述遗址仰韶时代遗存应划为单独的文化或者类型[18],但如何界定该批遗存的性质,或者说如何命名此批遗存,学界的分歧很大[19]。为了行文方便,本文暂采用余西云先生的观点,即将此批遗存归入西阴文化(庙底沟文化)之中[20]。雕龙碑遗存在第1段就与庙底沟文化产生了文化上的联系,雕龙碑H72:2鼎(图二,1)与下王岗H182:8(图二,3)均侈口、折腹、圜底;雕龙碑遗存中器座极少,F11:1(图二,2)与下王岗 M671:10(图二,4)形制几乎一致[21]。在雕龙碑遗存第1段中,还发现有一些彩陶片,这些彩陶片几乎都是各种形式的弧线三角纹(图二,5、6),彩陶风格与黄河中游地区泉护村遗址的庙底沟文化遗存近似(图二,7、8)[22],我们可以肯定的是,雕龙碑遗存第1段的彩陶是受到庙底沟文化的影响而产生。如此看,庙底沟文化对雕龙碑遗存施加了较为强烈的影响。

图二 雕龙碑遗存第1段与庙底沟文化的陶器

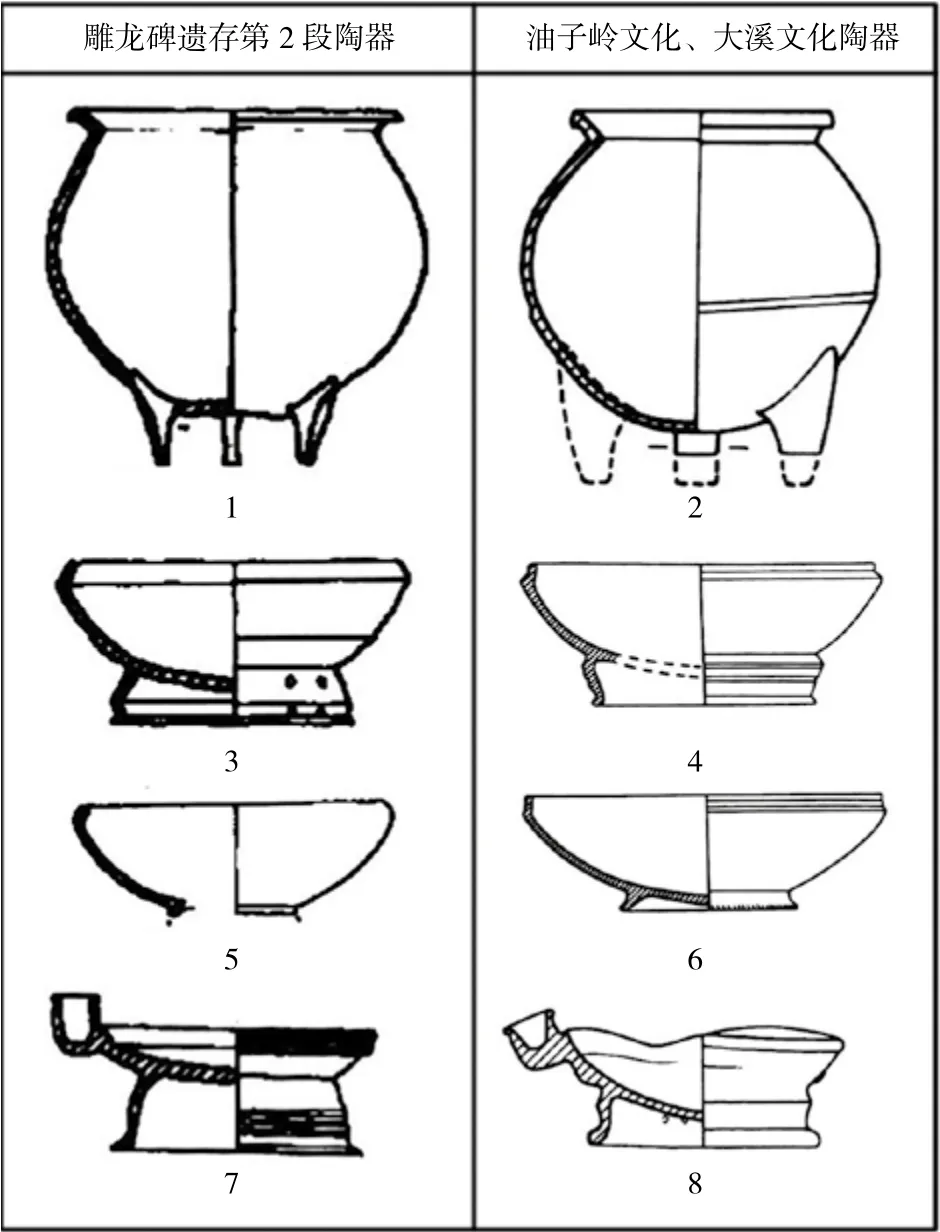

雕龙碑第2段中,依然以平底罐形鼎为其主要特色遗存,新出现了较多的敛口钵、圈足盘等。极个别平底罐形鼎,如W13:1(图三,1)与油子岭文化早期遗存龙嘴IIT1034⑥:6(图三,2)除底部不同外,皆是敞口、大鼓腹,在该阶段雕龙碑遗存与油子岭文化依然存在着文化上的交流。该阶段雕龙碑遗存中新出现了附耳圈足盘(图三,7),此类遗物较常出现于油子岭文化遗存(图三,8),有学者认为此类遗物属于油子岭文化油子岭类型[23],雕龙碑出土的附耳圈足盘虽然与油子岭文化同类器在形制上有一定的差别,但应该是油子岭文化对雕龙碑遗存进行文化输出的产物。雕龙碑第2段中新出现了瓮棺葬,鉴于谭家岭遗址和天门龙嘴遗址中油子岭文化早期遗存中已经存在瓮棺葬,雕龙碑第2段新出现的瓮棺葬这种新的文化现象应是受到了油子岭文化的影响而产生。

图三 雕龙碑遗存第2段与油子岭文化、大溪文化的陶器

同时,雕龙碑W11:3(图三,3)、JS37:3(图三,5)圈足盘分别与关庙山T39⑥A:34(图三,4)、T11④:77(图三,6)形制近似,以关庙山遗址为代表的大溪文化遗存中存在形制多样、数量很多的圈足盘、圈足碗等;雕龙碑遗址中的圈足器皆是在第2段中出现,其中一部分应是受到了大溪文化的影响而产生。

该阶段雕龙碑遗存中鼎的形制较之第1段而言相对丰富,但大多是文化互动的产物。雕龙碑H24:1平底罐形鼎(图四,1)形制为大敞口、折腹,与下王岗T3③:34(图四,3)形制、风格非常近似,大敞口、折腹的陶鼎多见于庙底沟文化,雕龙碑遗存的这件平底罐形鼎模仿了庙底沟文化的部分形制特征。雕龙碑T2213④B:50(图四,2)形制为高领、鼓腹、圜底,此形制之陶鼎首次出现于雕龙碑遗存之中,与沟湾遗址T3424(11):2(图四,4)形制相近,雕龙碑遗存的这件陶鼎也是受其影响而产生。

彩陶纹饰方面,雕龙碑遗存第2段除继续使用第1段带有庙底沟文化风格的弧线三角纹等纹饰以外,还出现了T2209④B:11菱形网纹(图四,5)、T2910④B:2弧线圆点三角纹(图四,6)等,与庙底沟遗址H338:36(图四,7)和T205中(未标器物号)(图四,8)出土的彩陶片类似,雕龙碑遗存中的此类彩陶片也应是受庙底沟文化影响的产物。

图四 雕龙碑遗存第2段与庙底沟文化的陶器

雕龙碑遗存第3段的平底罐形鼎数量大增,且鼎的种类有所增加;新出现了三足盘、簋、小口鼓腹罐等,彩陶器的种类也变得丰富。

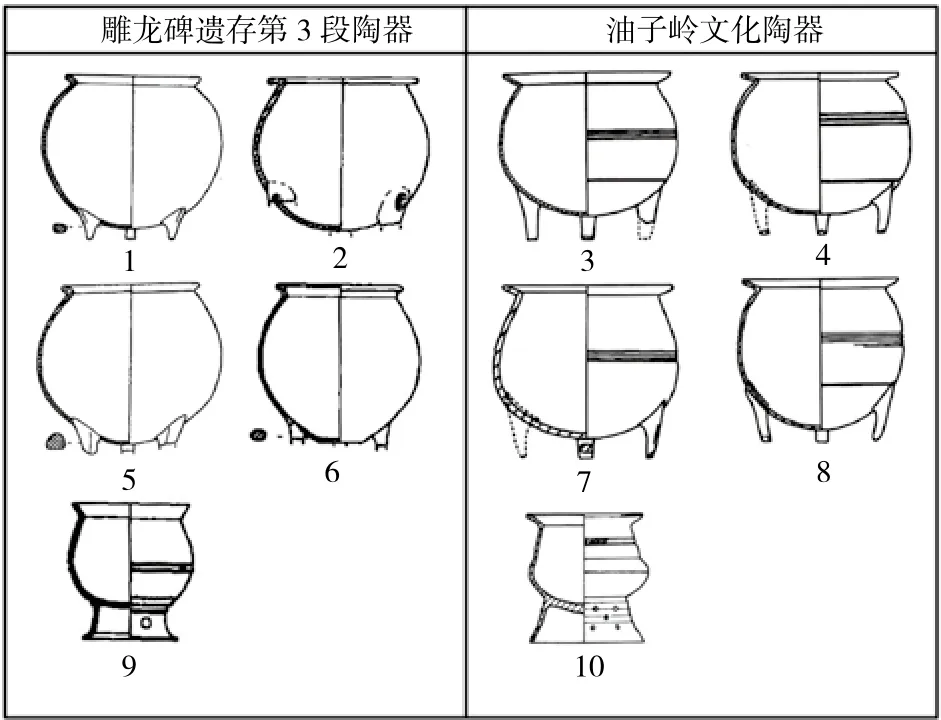

该阶段雕龙碑遗存出现了数量较多的圜底罐形鼎,W59:1(图五,1)与T2806④A:4(图五,2)的形制均是敞口、大鼓腹、三鼎足内收,分别与谭家岭IIIM1:2(图五,3)、IIIM5:8(图五,4)形制、风格接近;W56:1圜底罐形鼎的腹部有下垂的迹象(图五,5),明显受到了谭家岭IIIM5:2(图五,7)的影响。雕龙碑遗存个别平底罐形鼎罐形鼎亦为敞口、大鼓腹(图五,6),可能也是受到了以谭家岭IIIM7:12(图五,8)为代表的油子岭文化陶鼎影响而出现的形制特征。

在雕龙碑第3段遗存新出现的簋仅发现1件,为F5:5(图五,9),而以龙嘴M14:10(图五,10)为代表的同类器在油子岭文化中常见。

图五 雕龙碑遗存第3段与油子岭文化的陶器

从上述遗物特点看,皆是受到了油子岭文化中期遗存的影响而产生。该阶段,雕龙碑遗存第3段中带有油子岭文化陶器风格或者与之形制相近的陶器明显增多,油子岭文化中期对雕龙碑遗存第3段的文化输出力度显著加强。

此外,雕龙碑第2、3段部分大口缸可能也受到了城头山遗址大溪文化的影响[24]。

雕龙碑遗存第3段新出现了以W51:1(图六,1)为代表的盆形鼎和以W43:2(图六,2)、T2816④A:1(图六,5)为代表的釜形鼎,分别与沟湾H113①:1(图六,3)、沟湾T4:207(图六,4)、下王岗T18⑥:133(图六,7)形制相近,具有明显的庙底沟文化同类器的风格。

雕龙碑遗存第3段的部分平底器与庙底沟遗址的同类器形制近似,如W50:4盆(图六,6)与庙底沟T234:01(图六,8)形制相近;雕龙碑遗存第3段新出现了少量的彩陶曲腹钵,H52:24(图六,9)的形制与庙底沟遗址H387:44(图六,12)相近,与H355(图六,13)出土的彩陶片在纹饰上几乎一致,彩陶曲腹钵及H355的彩陶片纹饰都是庙底沟文化的典型文化因素。雕龙碑H52:24是一件结合了庙底沟文化曲腹钵的形制及庙底沟文化典型纹饰的陶器,很显然,雕龙碑H52:24为深受庙底沟文化影响的产物,甚至还有可能是自庙底沟文化传来的舶来品。雕龙碑T2314④A:121(图六,10)曲腹钵与庙底沟遗址H47:41(图六,11)尽管纹饰有差别,但形制几乎一致,也是庙底沟文化风格的遗物。根据严文明先生对庙底沟文化的分期可知,庙底沟H47为庙底沟遗址第二期遗存[25],从泉护村遗址庙底沟文化各期的陶器特征看,庙底沟遗址第二期属于庙底沟文化的晚期。可见,黄河中游地区典型的庙底沟文化在其晚期依旧与雕龙碑遗存存在着文化上的联系。

图六 雕龙碑遗存第3段与庙底沟文化的陶器

(二)本地文化因素

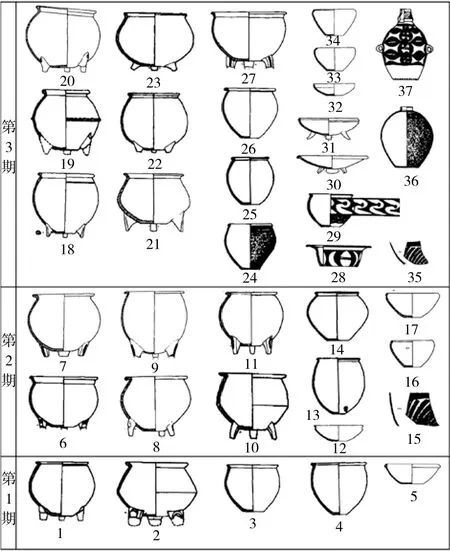

雕龙碑第1段发现有若干件平底罐形鼎(图七)。在我们的认知中,罐形鼎一般为圜底或者近平底,纵观中国史前阶段,几乎所有的罐形鼎皆是如此。雕龙碑遗存中的平底罐形鼎实是该遗存中富有特色的遗物。该阶段中还有一些平底罐、平底钵等不见于周边同时期其他考古学文化之中。

图七 雕龙碑文化的典型陶器

到了雕龙碑第2段,发现的平底罐形鼎数量显著增多,且形制多样;除了一些具有自身特色的平底罐、平底钵之外,还发现有绞索纹彩陶片(图七,35),这种纹饰的彩陶片不见于周边考古学文化之中,为雕龙碑遗存之特色文化因素。

雕龙碑第3段,依然有很多形制的平底罐形鼎,除第2段常见的平底罐、平底钵之外,还发现有三足钵和小口罐,这些陶器皆为雕龙碑遗存中富有自身特点的遗物。彩陶器的种类也丰富许多,F12:4平底盆(图七,28)不论纹饰还是器型皆别具一格,T2314④A:122(图七,29)中的彩陶纹为变体鸟纹,各类鸟纹常见于庙底沟文化中,雕龙碑的变体鸟纹与庙底沟文化同类纹饰风格相近但存在很大的差别,这种纹饰应该是吸收了庙底沟文化因素后自创的具有自身特征的文化因素。

总体上说,雕龙碑遗存的代表性器物平底罐形鼎存在着器型上的演变关系,其从早到晚演变规律为:在第1段形制较粗矮,鼎足内收不明显,到了第2、3段,除原有器型外,部分陶鼎腹部越来越深,鼎足内收愈加明显。随着时代的发展,雕龙碑遗存也出现了一些新的遗物,如三足钵、小口罐等,这些遗物未见明显的外来文化因素,具有自身特征。

四、雕龙碑遗存的性质

雕龙碑遗址位于交通要冲,其北方为黄河中游地区仰韶时代最为强盛的庙底沟文化,其南方为在中国史前时代具有重要影响的大溪文化及油子岭文化。处于两大文化区之中的雕龙碑各段遗存中发现有黄河中游的庙底沟文化,长江中游地区的大溪文化、油子岭文化的诸多文化因素,这表明雕龙碑遗存在产生和发展中受到了南北两个方向强烈的外来文化的冲击,也形成了复杂的考古学文化结构。《报告》作者将雕龙碑遗址一期遗存(即本文的雕龙碑遗存第1段)归为仰韶文化下王岗类型,认为雕龙碑遗址第二期遗存(即本文的雕龙碑遗存第2、3段)为一种混合型文化,本文认为正是因为雕龙碑受到了庙底沟文化的强烈影响及表现出了复杂的文化因素构成,才使得《报告》作者有此结论。但是,有学者认为并不存在所谓的“混合型文化”[26],本文完全赞同此说,因为不论哪类遗存,要么为具有自身鲜明特征的、可以命名为一支的新的考古学文化;要么就是通过遗物的对比,将其纳入到已知的某考古学文化之中。所以,雕龙碑遗存不会是所谓的“混合型文化”。

从雕龙碑遗存自身文化因素面貌看,这些文化因素,尤其是平底罐形鼎,基本不见于其他考古学文化之中,是非常富有自身特征的文化因素。此外,这些文化因素从第1段到第3段存在着发展演变的关系,而且在发展的过程中,不断发明一些具有自身特色的遗物(如三足钵等),对于外来文化因素,并非只是一味的模仿,在吸收的同时也在对这些外来文化因素进行改造为己所用(如第3段的诸多彩陶器及纹饰)。最关键的是,这些富有自身特点的文化因素的数量在雕龙碑遗址中占有绝对多数,外来文化因素只是一小部分而已。所以,从种种证据看,雕龙碑遗存应命名为一支新的考古学文化。鉴于雕龙碑第三期遗存已经被命名为“雕龙碑三期文化”,本文暂将雕龙碑第一、二期为代表的遗存命名为雕龙碑文化。雕龙碑第1~3段为雕龙碑文化的第1~3期。从外来文化因素的相对年代看,雕龙碑文化第1期与庙底沟文化早期、油子岭文化早期、大溪文化第三期年代相近,雕龙碑文化第3期与庙底沟文化晚期、油子岭文化中期年代相近。我们目前一般认为庙底沟文化的绝对年代在4000-3500BC,油子岭文化的年代大致在3900-3100BC之间[27],油子岭文化早中期年代与庙底沟文化年代相近,综合看,雕龙碑文化年代大致为4000-3500BC之间。

在雕龙碑遗址周边区域,早于雕龙碑文化的考古学文化主要有大溪文化第1、2期,以及边畈文化遗存。大溪文化的遗存以釜为主要炊器,与雕龙碑文化以鼎为炊器的文化特征明显不同,并且通过雕龙碑文化早期遗存与大溪文化同时期遗存面貌看,两个文化的文化互动很少,文化面貌差别较大,大溪文化与雕龙碑文化不会存在谱系关系。

边畈文化得名于1984-1986年发掘的边畈遗址,遗憾的是该遗址的材料未发表,发掘者之一的张绪球先生指出,“鼎是该文化中数量最多也最具特色的器型,约占陶器总量的一半”。而且他指出,鼎足大部分为细圆锥形和扁锥形,还有部分舌形[28]。雕龙碑文化的鼎足有相当一部分为细圆锥形和扁锥形,所以,本文高度怀疑,雕龙碑文化与边畈文化存在着很密切的关系。

雕龙碑文化与雕龙碑三期文化面貌差别较大,雕龙碑文化应未发展演变为雕龙碑三期文化,但雕龙碑三期文化中出现的大量瓮棺葬、圆锥足鼎等,很有可能是继承了雕龙碑文化的同类文化因素。油子岭文化晚期未见雕龙碑文化遗存,雕龙碑三期文化有可能是油子岭文化发展而来[29],如此看,同一个遗址的晚期遗存为另一个考古学文化发展而来,那么该遗址中与晚期文化年代相距不远、甚至年代相连的早期文化的消失,就可能与外来考古学文化存在一定的关系,本文认为雕龙碑文化的消失应与油子岭文化的扩张有关。

五、结 语

雕龙碑遗址是随枣走廊上的一个重要的新石器时代遗址,随枣走廊是新石器时代连接黄河中游和长江中游的交通要道。由于雕龙碑遗址南北方皆是中国史前时代重要的新石器时代考古学文化,所以遗存面貌十分复杂,对于第三期遗存,已经有学者认为可以命名为“雕龙碑三期文化”。从雕龙碑第一、二期陶器的面貌上看,雕龙碑遗址第一、二期遗存可分为三段,这三段遗存一脉相承,属于同一个考古学文化的范畴之内。本文通过对雕龙碑遗存第1~3段所有陶器进行梳理和分析后发现,雕龙碑遗存文化因素主要分为外来和本地两种,外来文化因素主要是雕龙碑遗址以北的庙底沟文化,以南则是油子岭文化和大溪文化遗存;随着雕龙碑遗存的发展,油子岭文化对其影响逐步加强。

雕龙碑遗存的文化因素构成中,以平底罐形鼎为代表的本地文化因素在第1~3段中大量存在并具有发展演变关系,从考古学文化因素构成角度看,本地文化因素与外来文化因素相比,占有绝对多数,是雕龙碑遗存中的主要构成,所以从这个角度看,本文认为以雕龙碑遗址第一、二期遗存为代表的考古学文化遗存可命名为雕龙碑文化。雕龙碑文化可分为三期,绝对年代与庙底沟文化相近,大致为4000-3500BC。从目前不多的材料看,雕龙碑文化的出现可能与边畈文化有关,其消失可能是油子岭文化扩张的结果。

[1]中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北枣阳市雕龙碑新石器时代遗址试掘简报》,《考古》1992年第7期。王杰、黄卫东:《枣阳雕龙碑遗址发掘又有新收获》,《中国文物报》1992年8月9日第1版。中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北枣阳市雕龙碑遗址15号房址》,《考古》2000年第3期。

[2]中国社会科学院考古研究所湖北队:《湖北枣阳市雕龙碑新石器时代遗址试掘简报》,《考古》1992第7期。

[3]王杰:《雕龙碑新石器时代遗址发掘收获》,《江汉考古》1995年第3期。

[4]石兴邦:《横亘东西的淮汉中介文化带——青莲岗-下王岗文化传统》,《长江中游史前文化暨第二届亚洲文明学术讨论会论文集》,岳麓书社,1996年。

[5]林邦存:《关于屈家岭文化区、系、类型问题的初步分析》,《江汉考古》1997年第1~2期。

[6]湖北省文物考古研究所:《五十年来湖北省文物考古工作》,《新中国考古五十年》,文物出版社,1999年。

[7]中国社会科学院考古研究所:《枣阳雕龙碑》,科学出版社,2006年。

[8]何强、赵宾福:《雕龙碑第三期遗存的形制、年代与渊源——兼论“雕龙碑三期文化”》,《江汉考古》2014年第6期。

[9]具体的论证请详见下文。

[10]同[8]。

[11]湖北省文物考古研究所、天门市博物馆:《天门龙嘴》,科学出版社,2015年。

[12]石家河考古队:《谭家岭》,文物出版社,2011年。需要说明的是,油子岭文化的分期依据该书的分期结论。

[13]中国社会科学院考古研究所:《枝江关庙山》,文物出版社,2017年。大溪文化的分期以该书结论为依据。

[14]河南省文物考古研究所、长江流域规划办公室考古队河南分队:《淅川下王岗》,文物出版社,1989年。

[15]北京大学考古学系、南阳地区文物研究所:《河南邓州八里岗遗址的调查与试掘》,《华夏考古》1994年第2期。北京大学考古学系、南阳地区文物研究所:《河南邓州八里岗遗址1992年的发掘与收获》,《考古》1997年第12期。北京大学考古实习队、河南省南阳市文物研究所:《河南邓州八里岗遗址发掘简报》,《文物》1998年第9期。北京大学考古文博院、南阳地区文物研究所:《河南邓州八里岗遗址1998年度发掘简报》,《文物》2000年第11期。

[16]郑州大学历史学院考古系、河南省文物管理局南水北调文物保护办公室:《河南淅川县沟湾遗址仰韶文化遗存发掘简报》,《考古》2010年第6期。沟湾遗址还有部分遗存见于郑万泉《沟湾遗址仰韶文化遗存的研究》,《四川省文物考古研究院青年考古文集》,科学出版社,2013年。

[17]湖北省文物考古研究所、湖北省文物局南水北调办公室:《湖北郧县大寺遗址2006年发掘简报》,《考古》2008年第4期。

[18]李政:《关于汉江中游地区仰韶文化时期遗存及其相关问题探讨》,《史前研究》,2000年。丁清贤:《鄂西北、豫西南仰韶文化的性质与分期》,《中原文物》1982年第4期。

[19]具体请参见何强《下王岗遗址出土新石器时代遗存的再认识》,《江汉考古》2018年第1期。

[20]余西云:《西阴文化:中国文明的滥觞》,科学出版社,2006年。

[21]需要说明的是,本文涉及的下王岗遗址以及沟湾遗址的遗存的分期、相对年代等依据的是下王岗以及沟湾遗址发掘报告中的结论,并参考何强《汉水中游新石器文化编年序列及其与邻近地区的互动关系》,吉林大学博士学位论文,2015年。

[22]北京大学考古学系著,中国科学院考古研究所编:《华县泉护村》,科学出版社,2003年。

[23]湖北省文物考古研究所、天门市博物馆:《天门龙嘴》,科学出版社,2015年。

[24]同[8]。

[25]严文明:《论庙底沟仰韶文化的分期》,《考古学报》1965年第2期。

[26]同[8]。

[27]同[11]。

[28]张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北科学技术出版社,1992年,第165页。

[29]同[8]。