课程思政在高等数学类课程建设中的探索与实践

2022-09-19刘美春

王 芬,刘美春

(广东金融学院 金融数学与统计学院,广州 510521)

2016 年习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调:高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。

高等数学、微积分、概率论与数理统计和线性代数是理工、经管等专业的重要学科基础课程,为后续专业核心课程的学习提供了必备的高等数学基础。随着科学技术的飞速发展,高等数学类课程已经深入地渗透到大数据、人工智能、经济和管理等各个领域。高等数学教育在培养高素质人才过程中具有独特的、不可替代的作用,其重要性不言而喻。

一、高等数学类课程教学中融入思政内容的优势和必要性

课程思政一般指把包括思想政治教育的价值理念、理论知识及精神追求等融入到各门课程中去,润物细无声地对学生进行教育。高等数学、微积分、概率论与数理统计和线性代数等高等数学类课程,历史悠久,同时具有典型的抽象性、逻辑性和应用性等特点。这类课程所包含的定义、性质、定理及所蕴藏着的数学思想、使用的数学方法能有效地训练学生的逻辑推理能力、解决问题的能力和创新能力。另一方面,高等数学类课程的受众面十分广泛且大多开设在学生的大一、大二阶段。这个阶段的大学生,正处在世界观、价值观和人生观形成的关键时期,十分需要正确的思想引领。因而,高等数学类课程具有着能与课程思政有机融合的必要性和天然优势。

面对着当今社会复杂的国际形势以及多元文化思潮的碰撞,高等教育受到很大的挑战。全面开展课程思政建设,已经在全国高等教育界达成了一致的共识。作为高校数学教师,应该时刻牢记以“立德树人”为根本宗旨,努力探索将高等数学课程与思想政治教育同向同行,形成协同效应;坚持以课程思政为切入点、以数学文化为纽带,构建有温度、有情怀的特色数学教学体系。通过把“立德树人”内化到课程设计、课程内容和课程讲授的各个环节,拓展育人空间构建,实现全方位育人,积极践行“三全育人”理论。应通过实施“课程思政”建设,培养学生追求真理、勇攀科学高峰、敢为人先的创新精神和社会责任感;培养学生的个人之德,以及心系国家、心系社会的大德,实现“立德树人”之根本目标。

二、在高等数学类课程教学过程中进行课程思政建设的主要途径

(一)努力提升教师思想素质

课程思政赋予了每一位教师育人的责任,作为一名教育工作者,要时刻铭记自己为党育人、为国育才的历史使命,坚持以马克思主义为指导,充分认识到课程思政的重要性,通过学习党史,关心时事,加强专业修养,不断挖掘蕴含在数学专业知识中的思政元素,并将其有效地渗透到教学中,全方位地提升自身的育德能力,身正为范,增强自身对学生进行价值引领的能力,把培养德才兼备的高素质人才作为自己工作的根本任务。

(二)促进培育数学素养与人文素养的教育融通

与大学阶段的其他课程相比,高等数学类课程具有高度的抽象性、逻辑性和概括性,充分体现了实事求是、坚持真理等科学素养。通过提高学生的数学素养,能帮助学生建立精细、富有逻辑性和求真务实等优秀品质。教师在教学中可以尝试将价值塑造通过专业知识找到有效载体,以数学文化为纽带,分别从“特殊数字”“数学发展史”“数学之美”“中国科学家故事”“数学与现代化科学技术”等主题出发,探寻其中所蕴含的文化自信、人文精神和爱国情怀等,将思政内容有机地融入课堂教学中,促进培育数学素养与人文素养的教育融通。

例如,在高等数学和微积分课程中讲授极限的定义时,可以通过魏晋期间伟大的数学家刘徽所著的《九章算术注》所提到的割圆术——“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体,而无所失矣”,引入极限思想。同时在讲授过程中,为同学们介绍我国古典数学理论的奠基人之一刘徽。刘徽一生一直致力于数学的研究,人格高尚,不生吞经典,敢于刨根问底,在吸收前人数学成就精华的基础上,发展中国的古代数学,为后人留下了宝贵的数学财富,其中最具代表性的就是《九章算术注》和《海岛算经》。在课后教师还可以通过诸如“学习通”“智慧树”等线上教学平台优化教学设计,进一步针对刘徽所取得的成就进行介绍,线上线下联动,运用现代化教学手段,基于混合式教学模式,超越教室空间的束缚和学时的限制,弘扬中华文化,全方位浸润学生的思想,激发学生的文化自信、民族自豪感和爱国主义情怀,积极践行全方位育人。

在介绍完极限概念之后,我们应该明确地告诉学生高等数学属于典型的变量数学时期的成果,与中学时代学习的常量数学的内容有着本质的区别,其中“极限”就是一个代表性的概念。极限体现的是一个动态变化的过程,这个概念也可以用我国唐朝著名诗人李白所著的《送孟浩然之广陵》来诠释:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”这时教师可以带领学生从最后一句中,慢慢体会变量无限接近(趋于)于零的动态画面。数学概念中夹杂着无限的想象,数学之美油然而生。通过极限这个知识点的讲授,让学生充分体会数学之美,在学习数学家严谨治学的工匠精神的同时,增强文化自信。

在向学生讲授“函数的极值与最值”内容时,可以用苏轼的《题西林壁》“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中”来引入极值与最值的概念,并利用不同的“山峰”与“山谷”来解释极值与最值的本质区别,强调“局部性概念”与“整体性概念”的不同之处。正面鼓励学生在生活和学习中如果遭受到了挫折,遇到“低谷”,也不要气馁,只要重拾信心,努力奋斗,“低谷”将会成为你的新起点,不久的将来一定能重回“山峰”,从而培养学生不畏困难,努力拼搏的顽强品质。同时可以借此,告诉学生做事情要尽量避免坐井观天,想问题办事情要有大局观,站在更高的位置才能够看到更宽阔的世界,唯有“高”,方致“远”。这正如毛主席在《赠柳亚子先生》里所言:“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。”

(三)在数学课程教学中渗透马克思主义哲学思想

哲学作为一门对世界基本和普遍的问题研究的学科与数学联系密切,珠联璧合。首先,正确的世界观是人们从事数学研究和学习的基础,同时数学理论的不断发展与完善能使人们更加正确地认识世界。在高等数学类课程的教学过程中,将教学内容恰当地与辩证唯物主义思想融合在一起,增强学生的辩证思维能力,有益于学生树立正确的世界观和价值观。

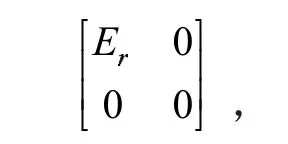

在线性代数课程中,初等变换是一个极其重要的概念,初等变换的使用贯穿了线性代数的整个学习过程。事实上,由“等价标准形定理”,可以知道用初等变换一定能将任何一个矩阵化为如下的标准形式

式中:r 是行阶梯形矩阵中非零行的行数,并且等价标准形唯一。同时,根据“秩的基本定理”可知:若A~B,则R(A)=R(B)。即初等变换不改变矩阵的秩。利用上述初等变换的概念、相关定理及实例,可以向学生解释,初等变换形式上的千变万化与等价标准形的唯一性以及秩的不变性,充分体现了辩证唯物主义中“变”与“不变”的辩证关系,呈现出了“形变而质不变”的辩证思想。因而,我们遇事需要学会透过现象看本质,不要轻易地被表象所迷惑,提高自己辩证地看待问题的能力。

在高等数学和微积分课程中,针对无穷小量,在讲授其常用性质“有限多个无穷小的和为无穷小”时,特别要说明“用来求和的项数一定要为有限项”,否则这个结论不一定成立。为了向同学们强调这个重要的前提条件,可以列举一个反例如下。

由本题可知无穷多个无穷小的和不一定为无穷小。本题的分析,正好验证了“量变”和“质变”的辩证关系:量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。当量变达到一定程度的时候,无穷小(极限为零)发生了质的变化达到了极限为“1”。同学们也可以用荀子在《劝学》中所著的“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”来体会其中的意境。教师通过讲授例题引导学生进行思想辩证,既加深了学生对于数学概念“无穷小”的理解,也有助于培养学生脚踏实地,求真务实,持之以恒,不以善小而不为的优秀品质。

“定积分”是微积分课程的核心概念,如果不做铺垫,直接讲授该概念,会使学生产生一种晦涩难懂的感觉,从而失去学习的兴趣。因而在讲授“定积分”时,可以将“曲边梯形面积的求解”和“做变速直线运动的质点的位移计算”作为引例。针对第一个引例,具体地可以展开叙述为利用矩形的面积之和代替曲边图形的面积,通过极限实现直边图形的面积与曲边图形的面积的转化,由此来计算曲边图形的面积。针对第二个引例,可以让学生从中体会到求解问题的思想精髓在于:对整体进行分割,局部范围内以匀代变,通过极限由有限过渡到无限,从而完成做变速直线运动的质点的位移的计算。两个引例的应用背景显然是不同的,但是解决问题的思想方法却是相通的,通过归纳两个引例的共同点,从而得到“定积分”概念的核心即建立“分割、近似、求和、取极限”的思想。这正如在人生的道路上,一鸣惊人或许有困难,一股劲努力做好一件事还是可以的,因而必须学会一步一个脚印,脚踏实地。这正如老子在《道德经》中所著:“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”复杂的事情都能够分解成简单的部分,因而在遇到困难的时候,不要畏难不前,要学会化繁为简,拆分问题,从而从容地解决问题。

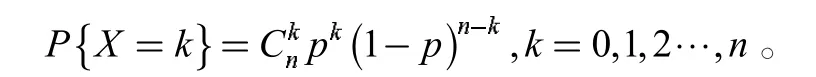

再例如,在概率论与数理统计课程中,“极限定理”是基本定理之一,在该课程的理论研究和实际应用中都有着十分重要的意义。最基本的“极限定理”一般包含两大类,即大数定律和中心极限定理。其中,“贝努利大数定理”可以叙述为:

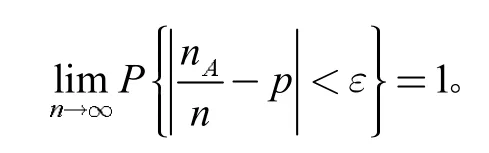

设n 次独立重复试验中随机事件A 发生的次数为n,在每一次实验中随机事件A 发生的概率为p,则对于任意的ε>0,有

哲学与数学的内在联系是高等数学课程开展课程思政建设最恰当的切入点,利用建立数学模型对研究对象进行抽象、简化和模拟,从而分析预测研究对象内在的联系与关系。数学知识理论的应用和探究过程中无不蕴含着“辩证法”“认识观”和“方法论”。数学理论的演绎与归纳、逻辑推理等无不体现出了辩证的思想。对于学生而言,将学习高等数学的过程与辩证法联系在一起,这无疑是对学习境界的一种升华。同时也能寓教于乐,活跃课堂气氛,使得学生切身体会到数学的实际应用价值。

作为高校数学教师,应该努力探索以恰当的案例教学为切入点,在数学知识的传授过程中,润物细无声地嵌入思政内容,激发学生学生数学的积极主动性,把培养德才兼备的高素质人才作为自己工作的根本任务,实现高等数学类课程的思政育人价值引领。

三、结束语

高等学校是思想文化交汇的聚集地,各种思想观点在这里碰撞出耀眼的火花,青年一代除了在学校接受到主流的教育思想和价值观外,不可避免地还会受到社会各种非主流论调和价值观的影响,这使得一些青年学生逐渐遗忘了学习科学文化知识的初衷和意义,迷失了前进的动力和方向。作为高等数学的教育工作者,必须巩固好这个意识形态的前沿阵地,坚持以课程思政为切入点,通过把“立德树人”内化到课程设计、课程内容和课程讲授的各个环节,在传授科学知识的同时,为青年埋下真善美的种子,引导他们扣好人生第一粒“扣子”。在高等数学类课程中进行课程思政建设是一个复杂的系统工程,必须以习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神为指导,从顶层制度设计、细则保障和效果评价等方方面面反复探索实践,不断深入和完善,以教学大纲、教案、教材和线上教学为抓手,进而形成同向同行的多层次的高等数学教学体系。本文在课程思政的理念下,从“努力提升教师思想素质”“促进培育数学素养与人文素养的教育融通”和“在数学课程教学中渗透马克思主义哲学思想”三个方面出发,探讨了在高等数学类课程的教学过程中进行课程思政建设的有效途径,并通过丰富的教学案例对上述观点进行了详细阐述。