奶牛布鲁氏菌病的预防和治疗

2022-09-17付玉亮

付玉亮

(山东省临沂市兰陵县动物疫病预防控制中心,山东临沂 277700)

奶牛布鲁氏菌病是由布鲁氏引起的一种人畜共患病,我国将其列为二类动物疫病。奶牛发病后会发生早流产、单产降低、繁殖疾病问题,给牧场带来巨大经济损失。布鲁氏菌病流行非常广泛,几乎遍及全球。布鲁氏菌在1887 年首次被发现,20 世纪初期布鲁氏菌病已在多个国家流行。早期发达国家对布鲁氏菌病防控较为重视,加拿大、澳大利亚等少数国家已经宣布要消灭布鲁氏菌病,虽取得一定效果,但迄今为止还无法根除,参考这些国家布鲁氏菌病防控经验,防控策略均为先开展流行病学调查,发病率低时直接检疫淘汰、扑杀阳性牛,当发病率高时使用疫苗免疫,当阳性率降至2%~3%时开展检疫淘汰,扑杀阳性牛,阴性留养。近年来,奶牛布鲁氏菌病感染严重,感染率不断在上升。对于布鲁氏菌病的预防,目前我国主要采取以疫苗接种为主,通过检疫来扑杀阳性牛为辅的策略[1]。因布鲁氏菌病可以传染人,严重影响人体健康。因此,必须高度重视布鲁氏菌病防控。

1 病原及流行特点

布鲁氏杆菌是呈球形、球杆形或短杆状的革兰氏阴性菌,长为0.5~1.5μm,宽为0.5~0.7μm。布鲁氏菌在牛、羊、猪最易发,分为牛型、羊型和猪型,其中羊型布鲁氏病对人的危害最大。布鲁氏菌离开宿主不能进行繁殖,故布鲁氏菌离开牛体不能繁殖,只能存活。

研究发现,布鲁氏菌病可以通过牛奶传播,约80%的布鲁氏菌感染牛发生乳腺慢性感染,乳腺感染导致间歇性排毒布鲁氏菌到牛奶中,可能持续数年,在产奶初期,细菌含量很高,随后慢慢降低,这对工人和消费者食用未经巴氏消毒的乳制品带来了感染风险。在饲喂犊牛时一定要经过巴氏杀菌。流产或正常分娩的受感染奶牛的胎盘和体液是目前主要的感染源。

布鲁氏菌对热很敏感,当温度达到60℃以上,持续15~30min 可全部杀死该菌。对消毒剂也很敏感,在0.1%新洁尔灭中可存活30s,在2%来苏儿中能存活1~3min。布鲁氏菌喜欢在寒冷和潮湿的环境生存。布鲁氏菌在阳光下和干燥土壤中存活时间很短,在潮湿的土地中可存活66d,在寒冷的土壤里可存活2~3 月,在粪便中(受温度的影响)可存活8d 到4 个月,在水中存活时间最长,能存活3~4 月,在死亡胎儿上(避免阳光直射)可存活180d。在干草中不适合生存。因此,干草作为畜群感染来源风险比较低。pH 小于4.5 时布鲁氏菌不可能存活。在青贮饲料中pH 偏低,感染的风险很低。

2 症状

潜伏期一般2~3 周。感染后,主要损害牛生殖系统,具体表现为子宫、腹膜、关节、睾丸、淋巴结等炎症,妊娠母牛发生流产或产死胎,奶牛出现不孕症,部分奶牛阴道流出恶臭的分泌物。人若感染布鲁氏菌病,反复发热,产生波浪热,持续2~3 周;病人表现全身无力,没有食欲,有痰,关节、肌肉疼痛,主要损害人的生殖器官,具体表现为男性睾丸肿大,没有生育能力。

部分病牛流产后仍能受孕和产犊,但犊牛通常特别虚弱,在出生后短期内有死亡现象。流产表现为精神不振、采食下降、时起时卧、阴唇肿胀和乳房肿胀等症状,生殖道会发炎,阴门流出黏液。

3 诊断

3.1 临床诊断

当奶牛发生流产时应首先考虑布鲁氏菌病,但应与螺旋体病、牛传染性鼻气管炎及其他多种真菌疾病相辨别。

3.2 实验室诊断

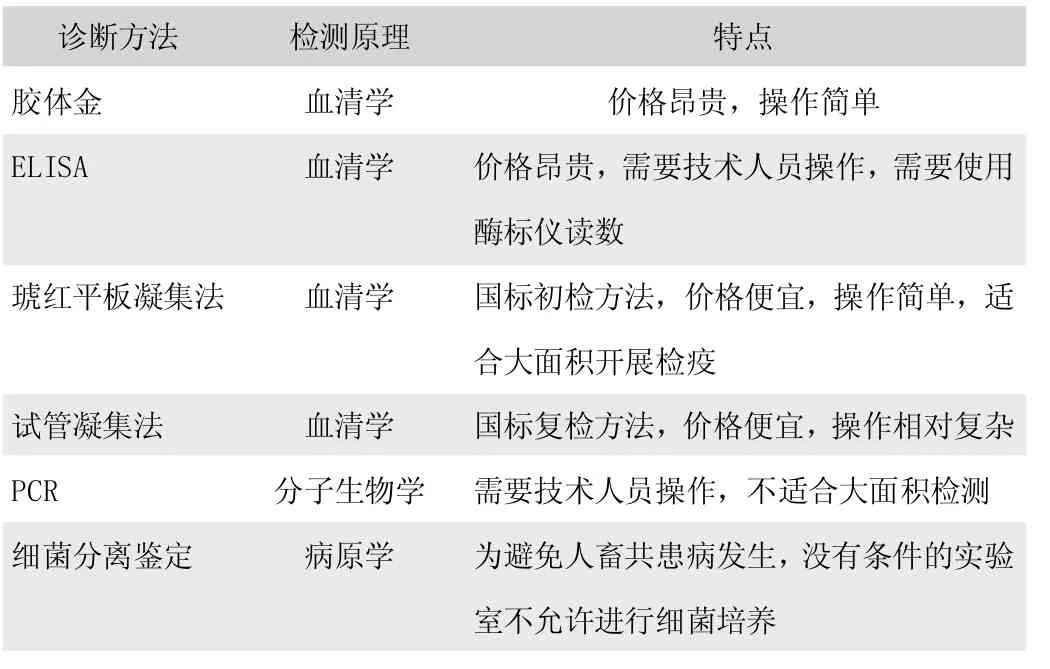

规定免疫地区使用布鲁氏菌病疫苗免疫接种过的牛只,在接种后18 个月进行血清学检测,扑杀阳性牛只。非免疫地区直接检疫,扑杀阳性牛只。诊断方法及对比特点见表1。

表1 布鲁氏菌诊断方法

由表1 可知,与其他方法相比,琥红平板凝集法价格便宜、方法简单,是社会牧场开展布鲁氏菌病的检测的首选,牧场遇到如下情况可使用此法开展布鲁氏菌病检疫:新购牛时使用琥红法开展检测,禁止购买阳性牛;怀孕牛发生早流产时开展检测,及时筛出阳性牛并处理;对配次高且无法怀孕的牛进行筛查,及时处理阳性牛。琥红平板凝集法如下。

3.2.1 血液采集

采血者单手将牛尾举至与水平线成45°角,做好消毒后,在离尾根10cm 左右凹点处垂直进针,采血针出现回血后,将另一端针头插入真空采血管中,采集4~5mL 血液后拨出采血针,并对尾根部位进行再次消毒。同时做好采血记录。将采好的血液呈45°角室温(20~25℃)放置过夜,血清析出,将析出的血清装入2mL 离心管中,做好记录。短期(1~2d)4℃保存,长期将血清放入-20℃保存备用。

3.2.2 样品检测

使用移液枪吸取30μl 琥红试剂加到载玻片上,每张载玻片可加两份琥红试剂。用移液枪分别吸取30uL 血清对应加到琥红试剂中。使用枪头将琥红试剂和血清混匀,保证一份待检血清用一个枪头。加样后,轻晃载玻片,室温下4min 后观察结果,血清有肉眼可见凝集现象的判为阳性,均匀无变化的判为阴性。

4 治疗

布鲁氏菌病治疗一般采用抗生素结合维生素的方法来治疗,但为了消除传染源,建议将阳性牛全部扑杀,并进行无害化处理。布鲁氏菌病主要以预防为主,以下几种治疗药物,可供参考:口服四环素,50mg/kg,2~3 次/d。口服土霉素片,0.1g/kg,2 次/d。硫酸卡那霉素,5 万单位/kg,2 次/d。硫酸庆大霉素,8000 单位/kg,2 次/d。口服维生素C,10~15mg/kg,2次/d。

5 预防措施

5.1 科学防疫

接种疫苗是预防布鲁氏杆菌病的有效措施。但国家明确规定一类地区可以开展布鲁氏菌病免疫,但需要向政府进行免疫备案,二类地区禁止免疫。国内现在有3 种布鲁氏菌病疫苗,分别为牛种A19 疫苗、猪种S2 疫苗、羊种M5 疫苗,均为活菌疫苗,奶牛场使用A19 和S2 疫苗较多[2],M5 疫苗使用较少,具体如表2。

表2 疫苗的比较

A19 疫苗毒力较S2 疫苗强,因此,A19 疫苗不可用于怀孕牛,S2 疫苗可给孕畜免疫。

A19 疫苗免疫期远高于S2 疫苗,S2 疫苗需要每年免疫1次,A19 疫苗6 年免疫1 次。

A19 疫苗为皮下注射免疫,S2 疫苗为口服免疫,S2 疫苗免疫过程中对环境污染大,同时容易感染免疫人员[3]。

布鲁氏菌病免疫需做好人员防护,免疫前操作人员可穿戴3M 防护服、护目镜、1 次性乳胶手套(双层佩戴)、胶靴、口罩(内层普通医用口罩、外层3M 防护口罩)。

抽取疫苗时建议打开门窗、保证通风,禁止在封闭环境中抽取疫苗;建议收集使用完的注射器,使用新洁尔灭消毒液浸泡后焚烧或深埋,疫苗瓶直接焚烧处理。

疫苗免疫保护率并非100%,调运、打牛及其他应激行为仍会造成免疫牛只发病。因此,奶牛场要重视日常管理工作,减少奶牛应激。

大型牧业均使用A19 疫苗开展免疫,免疫程序为3~6 月龄皮下注射600 亿单位,9~11 月龄加强免疫60 亿单位。发病牧场可以在怀孕牛产后1 个月皮下注射60 亿单位,但禁止直接给怀孕牛开展布鲁氏菌病免疫。

5.2 加强疫病净化

养殖场每年春季和秋季对所有牛进行布鲁氏菌病检测,检测出的阳性奶牛必须及时扑杀,将其做焚烧、深埋等无害化处理,防止感染其他健康奶牛,然后对其所在的牛舍和活动场所进行彻底消毒,保证牛群全部是阴性牛。

5.3 加强消毒工作

消毒是减少环境病原菌数量,阻止病原菌传播的有效措施,为避免布鲁氏菌病交叉传播,牧场发生流产后第一时间对流产物污染区域抛洒生石灰、漂白粉、新洁尔灭、2%火碱液等消毒,流产胎儿和胎衣消毒后收集至填埋井内,同时采集流产牛只血液进行布鲁氏菌病检测,阳性牛只第一时间隔离后进行无害化处理。牧场要安排人员每天对产房、新产牛舍开展一次消毒,保证垫草干燥。

6 加强饲养管理

引进患病奶牛是感染该病的潜在威胁,应严格加强奶牛的引种管理。原则上建议各奶牛场实行自繁自养,尽量减少从外部引进种牛。

感染布鲁氏菌病的牛只可以将自身携带的病原菌排入常乳或初乳中,直接饲喂犊牛会导致犊牛感染。因此,必须对初乳和常乳进行灭菌,而巴氏灭菌可以在不损失牛奶中营养物质、不改变风味的前提下杀灭奶中细菌(灭菌率97%~99%),可以从源头控制布鲁氏菌病,降低犊牛感染布鲁氏菌病风险。因此,建议牧场对初乳和常乳进行60℃30min 的巴氏灭菌后再饲喂犊牛[3]。

7 加强人员管理

布鲁氏菌病是人畜共患病,可以通过动物感染人,为确保从业者健康,必须从根本上进行引导,认识到布鲁氏菌病的危害。政府和企业对从业人员进行培训,掌握相关专业知识,并定期进行体检。在疫苗免疫时,因活疫苗有不同程度的残余毒力,必须做好自身防护。不允许在养殖场内屠宰动物,加工动物产品;禁止外来人员随意出入养殖场。