逻辑·策略·进路:总台奥运解说的国家形象建构研究

2022-09-16牛嘉琪王东林秦秋莹

牛嘉琪 王东林 秦秋莹

一、研究背景

“国家形象通常被认为是一种实力形象,具有凝聚力、吸引力和号召力,是国家一笔雄厚的无形资产。”①管文虎:《国家形象论》,成都:电子科技大学出版社,1999年,第3页。媒体在对外传播中树立良好的国家形象,对于提升我国国际话语权、开拓国际传播新局面、增强民族自豪感、振奋民族精神等方面具有重大战略意义。当前,中国与世界的关系正发生深刻的变化,国际体育赛事的举办面临复杂严峻的形势,大众媒体传播承担着建构国家形象的历史使命与责任担当,体育赛事解说是我国媒体对外传播的有效途径之一。

习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习中指出:“要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性,下大气力加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。”①《习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调 加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国》,《人民日报》2021年6月2日。东京奥运会与北京冬奥会相继举办,为国际媒体建构国家形象提供了重要平台。从符号学角度分析,我们可将奥运会看作是一种“高度符号化意义上的媒介系统”②张毓强、庞敏:《现代奥运会国际传播价值的再审视》,《武汉体育学院学报》2022年第1期。,体育解说承担着该系统中的信息传播职能。从媒介功能来看,我国体育解说是媒体从赛事报道、体育评论角度出发对外传播、树立中国国家形象的重要途径,体育解说是承担“国家与国家之间的各种交流往来、党和政府的对外工作、文化交流、体育赛事、人民往来”③李海涛:《试析新时代中国国际传播》,《现代国际关系》2022年第3期。责任的国际传播者,其立场、视角、话语表达都与我国国家形象在世界媒体平台的建构息息相关。

二、体育解说叙事建构国家形象的生成逻辑

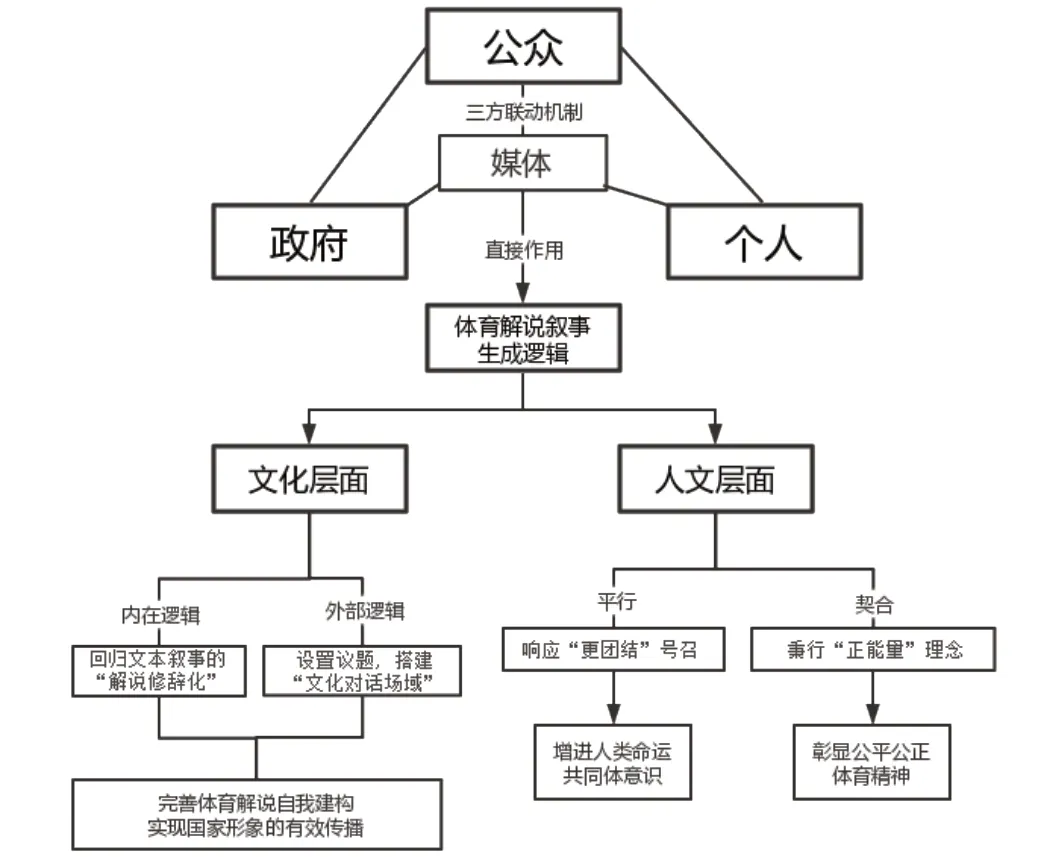

媒介叙事视角下国家形象建构包括宏观层面的政府叙事、公众叙事以及微观层面的个人叙事。媒体职责在于促成政府、公众、个人三方形成联动机制,以政府为主推力量,有效优化政府宣传,适时创新传播思路,合理带动公众呼应,使媒介叙事在建构国家形象过程中实现有效传播,展现其价值张力。体育解说是大众媒体通过媒介叙事建构国家形象的有效途径之一,从东京奥运会和北京冬奥会传播效果来看,体育解说依照一定的机制生成叙事逻辑(见图1),以中华优秀传统文化为底蕴体现语言魅力、以人文精神为准则彰显传播价值,助力国家形象建构。

图1 体育解说叙事机制传播效果

(一)基于文化层面:体育解说叙事生成的两个逻辑向度

党的十九届六中全会提出,要高度重视传播手段建设和创新,推动媒体融合发展,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。加快国际传播能力建设,向世界讲好中国故事、中国共产党故事,传播好中国声音,促进人类文明交流互鉴,国家文化软实力、中华文化影响力明显提升。①《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》,《人民日报》2021年11月17日。经过多年体育赛事报道的探索和实践,体育解说已成为我国媒体文化传播的坚实载体,融会贯通,不懈努力,助力我国体育“引进来”与“走出去”。

1.内在逻辑:回归文本叙事的“解说修辞化”

体育解说在对外传播我国体育文化的创新发展中扮演着重要角色。其叙事生成的内在逻辑是以研究解说语言为起点,基于文化层面创新修辞及表达样态,吸引观众的广泛关注并形成多级传播现象的完整过程。

解说形式的嬗变得益于解说员对修辞学的深度剖析,解说与修辞领域的交融使“解说修辞化”逐渐成为一种趋势。“解说修辞化”的生成逻辑有如《诗经》中所强调的“赋、比、兴”。分析东京奥运会与北京冬奥会上中央广播电视总台(以下简称总台)体育解说语料可见,解说员对不同辞格的运用已比较娴熟。

解说叙事中的“赋”指铺陈排比。如在北京冬奥会开幕式上,总台解说员说道:“一座北京城,两圆奥运梦,三区晴雪盼,四面八方朋,五环聚健儿,六祝赛成功,七项激战酣,八方捷报声,九门同期盼,十方和平钟。”这段解说以“赋”的文体由一至十,表达了人们十全十美的美好祝愿。

解说叙事中的“比”指比喻。如在东京奥运会女子平衡木决赛中,管晨辰凭借6.600分的高难度动作成为决赛中八名选手之最,总台解说员说道:“巨轮停泊在港湾是最安全的,但那不是造巨轮的目的。”这段解说以“巨轮”比拟这位赛场上的新秀,将巨轮的航行与比赛动作难度的选择相比拟,烘托出运动员敢于拼搏、勇于挑战的形象。解说中得当的修辞表述可将文本的潜在意义指向更加广义和多元的认知区域。

解说叙事中的“兴”指起兴,“先言他物以引起所咏之词”。在东京奥运会女子赛艇四人双桨比赛中,总台解说员说道:“从上方俯瞰,此刻似乎少了一些在比赛中的竞争感,少了一些压迫感,而多了些‘一棹逍遥天地中’的潇洒。中国队的这条艇,这四位姑娘划得非常轻盈。”以诗意的语言赋予赛事独具一格的意境之美。体育解说在叙事中营造的氛围、意境,与中华传统文化中“立象以尽意”的美学观点相吻合,以具体可感的形象传达深刻的思想内涵,兼具朦胧意蕴和具象形态的表达。

“解说修辞化”因其极具感染力、号召力的话语表达,契合现代受众的信息接收习惯。近年来,文化自信语境为优秀传统文化传播提供了更适宜的环境,以新颖的传播方式消弭人们对传统文化枯燥、刻板的印象,行之有效地实现精准传播与高效传播,实现对内以文化自信加强民族凝聚力,对外建构文化源远流长、民族团结一致的国家形象。

2.外部逻辑:设置议题,搭建“文化对话场域”

“我国作为文化大国,需要给国际社会提供一个理解世界的传播选项,让国际受众愿意将中国媒体的传播作为理解世界的一个基本选项。”①孙振虎、欧阳赵岚:《观念认同与文化交流:北京冬奥会对外传播的新思路》,《对外传播》2021年第11期。体育赛事解说可主动设置议题,搭建中外“文化对话场域”以实现国内外交流互动,树立良好国际形象、提升本国文化吸引力。在北京冬奥会比赛中,日本花样滑冰选手羽生结弦挑战“阿克赛尔四周跳”失败。赛后总台解说员说道:“天意终究难参,假若登顶成憾,与君共添青史几传,成败也当笑看!”这段解说体现了羽生结弦无惧挑战、笑看成败的形象,在引发人们热议的同时形成国内外多级传播现象。在体育解说中以诗性语言建构受众的审美共识,使体育赛事成为世界人民友好相处的符号,有利于展现中华民族兼容并蓄、开放进取的民族大义,是对中国包容、开放、多元形象的最好诠释。

体育解说以奥运会作为国际文化交流平台,在设置议题时应考虑如何将具有本民族基因的文化符号与国际文化共融共享,借助适当的话语叙事从具有文化相似性的主题层面进行内容挖掘,寻找共通价值,寻找世界人民文化需求的“最大公约数”,达成国内外受众文化层面共识,搭建中国与世界的“文化对话场域”。

(二)基于人文层面:体育解说叙事价值形塑的两个维度

1.与“更团结”理念平行:增进人类命运共同体意识

国际奥委会提出“更团结”(together)的号召,是奥林匹克运动从“更快、更高、更强”的人体机能层面到“更团结”的人文精神层面的升华,是世界人民守望相助的决心和拥簇人类命运共同体的集体呼吁,展现了奥林匹克精神更长远的价值追求。当前,大众媒体应在对外传播过程中发挥“凝合剂”作用,打通观念认知壁垒,强化人类命运共同体意识,为建设更加美好的世界提供价值指南。①赵可金、马钰:《全球意识形态大变局中的人类命运共同体》,《国际论坛》2020年第2期。

体育解说叙事的大众传播理念应与“更团结”价值追求相契合。例如,在东京奥运会田径男子800米小组赛中,难民代表团的奇恩杰克在出发后发生碰撞、摔倒,随后立刻起身追赶并坚持跑完全程,抵达终点后他掩面哭泣。总台解说员说道:“可能对他来讲,能够来到奥运会的舞台上并不是一件很容易的事情……成绩在这一瞬间显得并不是那么重要,重要的是能够享受奥林匹克带来的力量和信念的支持。”难民代表团是奥运会中特殊的运动员群体,该群体的有效组织正是对“更团结”理念的最佳诠释。这段解说关注这位特殊的无国籍代表选手,以温情的话语给予其情感的支持与鼓励,纾解了赛场竞争的激烈和残酷。基于国际人道主义立场的体育解说叙事和视角,有利于代表我国媒体向世界传递中国声音,宣扬并倡导难民代表团自强不息、顽强拼搏的奥林匹克精神。

2.与“正能量”理念契合:彰显公平公正体育精神

鉴于奥运会的规模效应和巨大的国际影响力,来自不同国籍的运动员同场竞技,不仅会产生基于赛事成绩(奖牌)的竞争,还会基于相关赛事运转的过程、结果,衍生出一系列热点话题乃至新闻事件。此间,处于相关信息传播枢纽的解说员如何传播精彩赛事,对外传播公平公正的体育精神,显得尤为重要和难能可贵。例如,在东京奥运会中日乒乓球混双决赛中,日本队选手获得冠军后网络上出现不少质疑声。在随后的乒乓球女子单打半决赛中,日本选手战胜新加坡选手获得季军,总台解说员说道:“正是因为她的不断努力,激励着我们不断进步。”这样的解说叙事既体现了媒体舆论监督和引导的责任担当,又以包容大度的大国姿态诠释了奥林匹克的精神内涵。

奥运会作为世界性媒介事件,是国际社会舆论的集散中心,也是塑造中国国家形象、提升中国国际话语权的最佳平台。体育解说要充分认识正确舆论导向的重大意义和战略价值,找准自身定位,不断以正确的价值观念优化社会舆论场域,引导社会价值归正,助力世界人民共筑“世界同心圆”。

三、体育解说建构国家形象的叙事策略

(一)凸显艺术魅力:建构底蕴深厚、文化自信的大国形象

体育解说是“二度创作”的语言艺术,这是基于其赛事服务本质的论断。体育赛事的风云变幻影响着体育解说创作文本的方向与内容。语言系统是一个不断更新迭变的过程,语言不同的组构形式能够产生不同意义的文本,碰撞出多元的艺术效果。从解说文本意义寻找其艺术性,应致力于研究特定场景下解说语言的解构与重组及其特殊意指。

在北京冬奥会花样滑冰双人滑自由滑比赛中,中国运动员“葱桶组合”隋文静与韩聪夺得冠军后,总台解说员感慨地说:“一路走来,正是他们15年的彼此扶持,共同走过至暗时刻,同舟共济,百炼成钢化为绕指柔。”这段解说用“百炼成钢化为绕指柔”形容隋文静与韩聪15年相互扶持的温暖与力量,这里与原诗“何意百炼钢,化为绕指柔”中“求未得、放不下”的不甘之意不同:他们的“绕指柔”是历经困境挫折后生发的柔韧而坚定的力量。解说叙事中运用典故进行二度创作,语义双关、意旨贴切,实现了具有超越性的艺术内蕴再创造。

在北京冬奥会男子单人滑自由滑比赛中,中国选手金博洋表现稳定,刷新赛季最佳成绩。总台解说员感叹道:“我生来就是高山而非溪流,我欲于群峰之巅俯瞰低矮的沟壑;我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩,藐视平庸的懦夫,这种信念足以支撑选手度过人生中一个个至暗时刻。北京冬奥会,金博洋战胜了金博洋!”这段解说借鉴了我国丽江华坪女子高级中学校训。然而,同一文本素材在不同场景下,艺术家的演绎方式往往是不同的—基于原义中独立自强的意指,解说的二度创作使其文本内涵更具多样性。金博洋曾在登顶世锦赛创造世界级难度和转数的佳绩后接连失利,遭遇人生“滑铁卢”。金博洋在北京冬奥会赛场夺冠,这段解说有对人生经历卧薪尝胆、厚积薄发的感慨,也寓意“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的生命感悟。

体育不分国界、艺术不分民族。体育解说叙事可立足发挥我国传统文化艺术魅力,充分挖掘赛事素材的艺术意蕴,将优秀文学典故、典籍与解说叙事相结合,在二度创作中彰显艺术的再创性与多样性,升华其意义内涵,发挥艺术的强大吸引力与感染力,建构中国底蕴深厚、文化自信的大国形象,在提升人民文化自信的同时,向世界展示中华传统文化艺术的感召力。

(二)反映个体价值:建构“可信、可爱、可敬”的大国形象

“人们对一个国家的认知往往从认识这个国家的人开始。”①钟新、尹倩芸:《可信、可爱、可敬:北京冬奥会中国体育形象的多维建构》,《对外传播》2021年第11期。从个体视角来看,体育解说通过对我国具有典型意义的运动员形象的倾力打造,可在媒介传播中形成榜样引导、粉丝拥趸的互促机制。

东京奥运会、北京冬奥会后,杨倩、马龙、杨舒予、武大靖、谷爱凌、苏翊鸣等奥运健儿迅速成为广大观众耳熟能详且具有持续媒体热度的体育明星。媒体通过议题设置的宏大叙事赋予体育明星更多的个体象征和符号意义,②黄启龙、邓星华:《“体育明星”符号资本的生成逻辑与累积路径》,《体育学刊》2019年第1期。奥运健儿被赋予偶像的角色期待,成为新“顶流”。习近平总书记强调:“要更好推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人,向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。要注重把握好基调,既开放自信也谦逊谦和,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。”③《习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调 加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国》,《人民日报》2021年6月2日。秉承这一理念,体育解说在叙事议题设置中赋予奥运会运动员特殊精神符号,通过塑造“可信”“可爱”“可敬”的优秀运动员群像,挖掘其符号意义,扩大其价值影响力,以小见大地实现国家形象的建构。

1. 强化国家引导力:塑造“可信”的实力派运动员形象

在我国亟须培养和引进雪上运动人才之时,新生代滑雪运动员中的佼佼者、“中国自由式滑雪的希望之星”④“Eileen Gu Is Trying to Soar Over the Geopolitical Divide”,The New York Times, https://www.nytimes.com/2022/02/03/sports/olympics/eileen-gu-china-freeski.html.谷爱凌的一举一动备受媒体关注。以北京冬奥会体育解说为例。在谷爱凌参加北京冬奥会自由式滑雪决赛最后一跳时,总台解说员说:“谷爱凌这一跳只是决定她的第一枚奥运奖牌是什么颜色,我们可以提前祝贺谷爱凌了。”这样的论断一方面是基于谷爱凌在前期赛事中的稳定发挥,另一方面是基于对运动员实力的充分信任所得出的预判;谷爱凌凭借“1620”超高难度技术获得冠军后,总台解说员说道:“18岁的谷爱凌站在最高领奖台上,她用实际行动告诉世界,自信的中国人是最美的!”这段解说以“自信的中国人”为重点将谷爱凌的个体形象与中国人民集体群像、国家形象相连接,既表达了对海外游子代表中国出征奥运这一行为的由衷赞叹,也倾诉了对运动员凭借强大实力为祖国争光的真心褒奖。体育解说可通过塑造实力派运动员形象,向世界展示中国是值得海外同胞信赖的可靠大国,是值得世界人民信任的实力大国,在对外传播中建构中国“可信”的国家形象。

2. 凝聚青年认同感:塑造“可爱”的偶像派运动员形象

体育解说在叙事表达建构中需要兼顾传播的广泛度与精准度。青年受众是体育赛事传播的庞大群体和主要受众,在大众媒介与青年受众之间建立“亲密关系”,强化“破圈”意识十分重要。总台解说员从“粉丝”角度出发建构叙事,通过“用梗”“造梗”的网络传播形式建立“偶像”与粉丝的联系,实现“破圈”传播。例如,我国乒乓球运动员马龙、许昕、樊振东在东京奥运会乒乓男团决赛夺得金牌后,总台解说员说道:“中国乒乓球为什么长盛不衰?看着台上的‘龙蟒胖’,答案呼之欲出,一代又一代的传承,从东京到巴黎,从里约再到东京,从‘三剑客’时代走到‘龙蟒胖’时代。”通过使用“龙”(马龙)、“蟒”(许昕)、“胖”(樊振东)、“三剑客”(张继科、马龙、许昕)等球迷熟知的“外号梗”拉近“偶像”与粉丝之间的距离,强化粉丝联系,进而从“传承”的宏观叙事角度升华体育明星符号的价值意义。在某种层面上看,体育解说可以通过打造具有社会优良风尚引导力的体育明星符号,形塑“Z世代”等年轻群体,使“追星”成为当代青年自我赋值的一种形式,营造良好社会舆论氛围,在国际上形成巨大影响力,从而建构我国“可爱”的大国形象。

3.弘扬主流价值观:塑造“可敬”的英雄运动员形象

体育解说从英雄视角搜集素材,包括运动员训练背景、冠军培养之路、应对挫折与挑战等层面建构个人微观叙事话语,将体育运动与国家荣誉、精神、信念等符号相关联,打造英雄人物符号。例如,在介绍东京奥运会男子67公斤级举重冠军谌利军时,总台解说员说道:“谌利军以出色的表现圆梦奥运金牌,一扫2016年里约奥运会的遗憾。(他)在整个奥运周期非常不容易,2020年10月还遭遇了右手臂的大手术……所有的经历成就了此时此刻的谌利军,也是‘胜利军’!”这段解说从运动员经历切入,通过描述英雄成就之路衬托出金牌背后的付出和坚持,以姓名谐音“胜利军”(谌利军)凸显英雄人物符号,强化英雄特征。体育解说叙事可将奥运会运动员的成功与其自强不息、顽强拼搏的精神以及绝地逢生、永争第一的勇气相融合,以打造奥运健儿英雄形象投射中华儿女集体群像,由此建构我国“可敬”的国家形象。

四、体育解说建构国家形象的多元叙事进路

(一)“解说+故事化”:宏大叙事下的细微观照

“微”语境下,短小精炼是文化传播的主要诉求,受众视点落在“局部”的细枝末节中,体育解说需要“捡拾起被宏大叙事所遗漏的平凡个体和生活碎片”①王庆、王思文:《“小叙事”何以“载大道”—主流电视媒体对社会热点的价值引导》,《当代电视》2020年第6期。。媒体在对奥运会赛事进行体育解说时需要寻找合适的切入点作为载体,以实现心灵共建,从聚焦赛场故事、文化遗产故事等“小叙事”视角出发,力争建构真实、立体、全面的中国形象。

1.温暖讲述赛场“小事”,彰显“大道理”

以体育故事为“微”传播载体,其目的是发掘“小叙事”与“大道理”的内在一致性。体育故事集多种精神符号、情感符号于一体,凭借真实、“接地气”的特性,通过温暖的表述将观众带入情感阈限之内产生情感认同,真正实现体育赛事的“下沉”传播。

奥运会在媒介传播过程中具有丰富的文化符号和情感符号,体育解说的任务是实现传播内容的有效贯通,使观众真切地感受到体育精神的强大感染与共鸣。奥运赛事中的许多瞬间都可以成为体育解说的内容素材。例如,在东京奥运会女子4×100米混合游泳接力决赛后,我国运动员张雨霏给了日本运动员池江璃花子一个拥抱,这个拥抱体现出运动员之间的惺惺相惜。据了解,池江璃花子2019年被诊断出白血病后,张雨霏鼓励池江璃花子能够继续坚持下去。两人赛场上的这个拥抱超越了国界、超越了体育运动本身,既是对对手的尊重与鼓励,也是对体育精神的敬畏和信仰。体育解说可主动挖掘、聚焦具有丰富感染力的赛场故事,形成基于大众认知和体验的多元话语,努力讲好赛事呈现与媒体参与协同、体育竞技与人类情感相互增进的赛场故事。体育运动是国际通用语言,情感是人类相通的心理感受。在面向世界的奥运传播中,将体育运动与情感有机融合为媒体对外传播话语表达,是增进各国媒体在公共领域开放、平等、友好交流的最佳路径。

2.讲好文化遗产故事,擘画对外传播愿景

我国优秀传统文化遗产是中华文明发展历史的重要结晶。体育解说需发挥大众传播功能,主动设置议题,将我国文化遗产的品牌形象融入叙事主体中,使其成为建构我国国家形象战略的重要组成部分,成为我国文化产业对外传播的重要品牌形象,强化中国文化大国的世界影响力。

作为成功举办了两届奥运会的国家,我国媒体有义务向世界人民展示并宣传我国优秀历史文化遗产。北京冬奥会文化遗产资源丰富,维度宽广,是对外传播国家形象最为直观的载体。①胡建秋、雷晓艳:《北京冬奥会文化遗产建构国家形象实践经验与优化策略》,《体育文化导刊》2022年第4期。体育解说应加强打造文化遗产品牌形象意识,通过对文化遗产的有效传播,倾力打造优势IP,在体育叙事中主动设置议题,面向国际推广我国优秀文体旅资源,提升我国优秀物质文化遗产传播的广度、深度、力度,助力文化对外输出,构建我国幅员辽阔、文化底蕴丰富的大国形象。

(二)“解说+IP化”:社交化具身传播新路径

媒介更迭背景下体育解说角色“从单向传播转向导向和交互式传播”①魏伟、柳亚鹏:《5G时代体育解说的国际传播新态势》,《对外传播》2022年第2期。。身处“人人社交”的媒介景观之中,体育解说势必要向社交化传播转型,而体育解说IP化就是其“突出重围”的创新路径之一。

体育解说IP的核心要素由优质赛事解说内容、解说员个性风格共同组构,与解说艺术性表现紧密勾连。第一,体育解说IP化转型的重点在于树立解说员自身“品牌”特色,深耕专业领域并做好垂直领域内容细分,深入挖掘该领域相关独有价值,扩大解说思想认识格局,结合网络新媒体兴起的流行文化,打造年轻态传播样式,持续输出优质节目内容,以个人IP形象成为该领域资深“品牌代言人”。第二,体育解说IP化转型重点在于拓宽传播矩阵。当下,媒体传播渠道不断增多,体育解说可通过积极参与体育新闻、体育赛事、体育明星、体育周边等垂直领域热点讨论来提升话题关注度,同时借助个人社交App、公众号、微博等媒体账号打造“小屏引流”矩阵,与大屏赛事传播交相呼应,在大小屏联动传播矩阵中提升受众关注度与自身辨识度,激发受众分享的热情。第三,体育解说传播需要打破屏幕阻隔,发挥社交效能以贴近民众需求;要深入了解互联网、新媒体语境,体现“强互动”“沉浸式”“接地气”传播,开展国内外社交平台联动,让体育解说传播“活”起来。

(三)“解说+感官化”:现代化媒介技术赋能对外传播

随着媒介技术不断革新,奥运会已成为新兴媒介技术的赛场,各种新兴媒介技术竞相亮相,东道主国家在各赛季过程中都展示出各自国家的新型前沿传播技术。作为媒介最重要的传播盛会之一,奥运会始终走在“感官技术”的最前沿,5G、VR、全息投影等新技术成为国际媒体平台讨论的热点词汇。赛事的观赏性与专业性展现依靠“感官技术”的强有力支撑,通过高新技术提升受众视觉与听觉的体验。

解说员的感官化服务是基于技术式“感官征服”②付丽:《感官征服:“单向度”视角中网络媒介的文化功能》,《自然辩证法研究》2005年第9期。之上的人性化感官服务,通过创新传播样态向各国展现中国赛事报道的新型内驱力量,以有色彩、有温度的体育赛事传播建构国家形象。解说与“感官技术”的结合能够为受众提供“沉浸式”虚拟观赛体验。如咪咕视频创新研发的“数智分身”技术,使虚拟的谷爱凌形象“做客”演播室并为运动员助威,这种创新“跨次元”的“人智联动”技术为解说传播样态提供了新思路。在体育赛事解说模式创新中可以运用全息投影、AR、XR等新媒体技术,将解说员“模拟影像分身”置于赛场,通过3D模拟影像“具身”参与赛事,在进行小众赛事项目讲解、运动员动作技巧细致分析、场景介绍等方面更为直观,丰富解说员的角色样态和互动模式。“模拟影像”的设置还为体育解说提供了更加充分、及时、细致、全面的赛事信息,以突破物理次元壁的新型传播样态,实现从幕后解说员到“记者型解说员”的身份转场,为广大受众营造立体化、沉浸式观赛体验。

如今,奥运会转播已实现“注意力经济”向“影响力经济”的转变。①吕韶钧、裴孝成:《冬奥会项目发展的基本规律及项目改革研究》,《冰雪运动》2015年第2期。随着未来媒介技术不断发展,体育解说仍要持续深耕“感官化”领域,扩大体育赛事、竞技运动的影响力,为奥运会传播提供内驱动力,以更为现代化、优质化的赛事呈现彰显国家大众传媒优势,建构并完善国家形象。

结语

综上,本研究确定了我国体育解说在近两年奥运会赛事中通过叙事话语建构中国国家形象的生成逻辑、传播策略及多元路径。我国体育解说叙事话语在一定程度上助力国家形象的建构,当然也存在一定局限性。一是研究所提及的体育解说叙事语料仅作为个案出现,并非各类赛事解说都对其素材的意义、内涵等进行翔实的挖掘分析,也就是说,体育解说视角下通过解说叙事建构国家形象,因其辐射面狭窄导致后劲不足,尚没有充分展现赛事评论的深度、广度、高度和新度。二是体育解说在对外建构国家形象过程中,其传播内容未能充分满足国外受众诉求,究其原因在于体育解说对外传播影响力不足,同时受制于传播渠道单一等因素。三是在新媒体语境下的奥运会国际传播中,体育解说叙事话语未进行建构国家形象的应对性调整策略。在未来,体育解说应进一步提升赛事报道评论力度和国际传播影响力,持续有力地“发声”,并借助新媒体平台因势利导地助力对外传播。