浮针联合体外冲击波治疗髌骨软化症的疗效观察

2022-09-16郭富明刘付懿斐杨俊兴

郭富明,刘付懿斐,杨俊兴

[1.广州中医药大学,广州 510405;2.广州中医药大学深圳医院(福田),深圳 518000]

髌骨软化症[1](chondromalacia patellae, CP)是因髌骨内侧面发生软化、皲裂等病理改变引起髌股关节面不光滑而导致膝关节前侧疼痛的常见疾病之一,好发于既往有创伤或慢性劳损的青中年,发病率可高达35%[2-3]。CP会导致青中年人群因疼痛带来的心理负担,影响功能,降低生活质量,若不及时治疗,可发展为髌股关节炎而进一步加重病情[4]。

体外冲击波治疗以松解软组织粘连、缓解疼痛、保护软骨、刺激炎症吸收等优点[5]在临床中广泛应用于CP治疗,有较好的即时疗效[6],但由于无法纠正髌股关节生物力学关系,体外冲击波治疗CP的短期疗效并不明确[7]。浮针作为在传统针灸发展而来的新型针灸疗法,能改善肌肉功能,具有创伤小、安全等优点[8],具有改善微循环而促进损伤修复的特点[9],故使用浮针治疗可能具有改善肌肉功能而起到调整髌股关节生物力学的作用。本研究应用浮针联合体外冲击波治疗CP从疗效及病因两方面进行研究,以期提高短期疗效,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

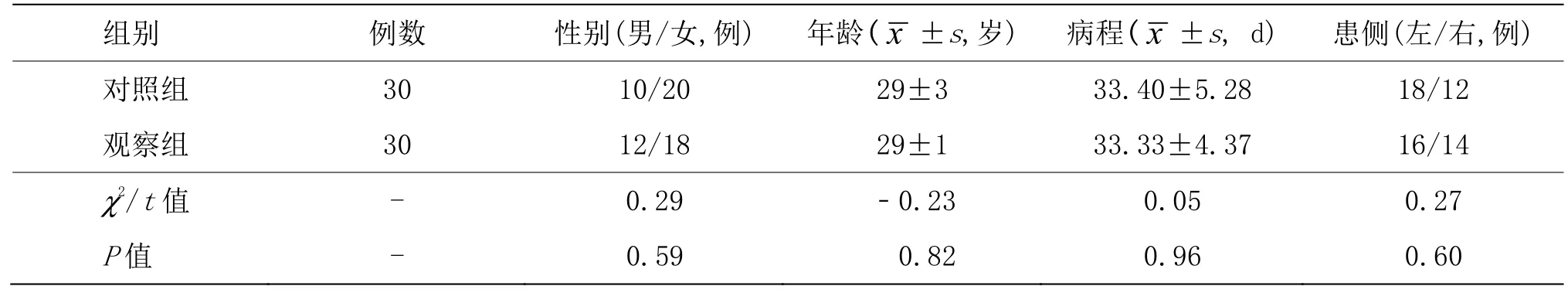

选取2019年12月至2020年10月广州中医药大学深圳医院收治的60例单侧CP患者,采用随机数字表法,根据SPSS23.0统计学软件获得随机数和R随机数,将 R随机数升序排列,按来诊时间前 30例患者纳入对照组,后30例患者纳入观察组。两组患者年龄、病程比较,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。本研究经广州中医药大学深圳医院(福田)医学伦理委员会批准(GZYLL(KY)-2020-006)。

表1 两组一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照胥少汀主编《实用骨科学》[10]。症状为膝关节前侧、髌骨后疼痛,打软腿,上下楼梯或下蹲时加重;体征为患侧股四头肌萎缩、肌力下降,髌骨研磨试验阳性;影像学检查膝关节X线摄片可见膝关节骨质增生,轴位片可见髌骨不稳定,髌股关节外侧间隙变窄或软骨下骨硬化;MRI提示髌骨软骨信号改变和/或髌骨软骨形态改变;影像学未见异常者,查体排除髌下脂肪垫炎、髌骨骨折、胫骨结节骨软骨炎等引起前膝/髌后疼痛的疾病。

1.2.2 中医诊断标准

参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]中气滞血瘀证伤筋的诊断标准,因外伤或劳损而发病,局部肿胀、刺痛,关节活动受限,舌质紫暗或有瘀斑,脉弦涩。

1.3 纳入标准

①符合上述CP诊断标准;②年龄25~65岁;③治疗前1周内无口服 NSAIDs抗炎药/激素等药物;④单侧膝关节发病;⑤自愿接受浮针和体外冲击波治疗;⑥自愿参与研究并签署知情同意书。

1.4 排除标准

①合并骨折、骨肿瘤、风湿性骨病等影响患者活动能力疾病者;②患有精神疾病不能配合者;③妊娠者;④要求治疗过程口服药物治疗者;⑤因血液疾病致凝血障碍者;⑥合并心脑血管、呼吸系统等严重内科疾病者。

1.5 脱落及剔除标准

①治疗过程中接受其他任何关于膝关节疼痛症状的治疗者;②治疗过程中不配合治疗影响评估者;③治疗过程中因个人原因自行退出研究者;④不符合纳入标准而失误纳入者。

2 治疗方法

2.1 对照组

给予体外冲击波治疗。患者仰卧位,膝关节微屈,于髌骨周缘涂抹耦合剂后,使用冲击波治疗仪探头对髌骨周缘肌肉(股四头肌、胫骨前肌、腘绳肌、小腿三头肌等)进行脉冲,将脉冲次数设置为3 000,冲击波强度2.0~3.0 Pa,将频率设置为8~12 Hz,每周1次。连续治疗8次。

2.2 治疗组

在对照组治疗基础上予浮针疗法治疗。患者取仰卧位,双膝自然伸直,暴露患侧的膝关节,按压膝关节前侧疼痛的位置,找出准确的压痛点,在压痛点的周围找出劳损结节或条索状患肌,通常位于胫骨前肌、腓肠肌、腓骨长短肌等的肌腹[12]。以距离患肌2~3 cm处作为进针点,避开血管、皮肤疤痕、骨性突出,常规消毒后使用进针器将浮针快速刺入,调整针尖位于皮下,针尖指向患肌,针体全部位于皮下后左右摇摆针座,使针体做扇形运动,以 100~130次/min的速度均匀扫散。嘱患者做适当的肌肉收缩,配合扫散运动10 s。扫散运动结束后,观察患者膝关节疼痛情况,根据疼痛位置调整浮针方向位置,重复 1次扫散运动后抽出针芯,留置软套管于皮下并用输液贴固定软套管。留置软套管于患者体内6 h,如留置过程中出现不能耐受的疼痛或污染时,拔除软套管,每周1次。连续治疗8次。浮针操作由特定医师进行以保证治疗操作的一致性。

两组患者的冲击波治疗均由指定康复治疗师进行。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 等速肌力测试

采用美国Biodex system4 Pro型等速肌力训练仪对患者进行膝关节等速肌力测试,患者坐于仪器座椅上,固定上半身及膝关节,设置测试角速度为 60°进行 5次等速屈伸运动为 1个循环,每组测试进行 5个循环,共测试2组,取其平均值为最终测试结果。在测试过程中指导患者每次屈伸运动均用最大力量完成。伸、屈肌群峰力矩(peak torque, PT),反映患者膝关节股四头肌及腘绳肌肌力情况,是目前临床上广泛认同的肌力测试指标,可侧面反映膝关节功能。既往研究指出,当伸肌 PT在 21~47 N·m,屈肌 PT在 19~37 N·m范围时,可出现膝关节功能的下降[13]。

3.1.2 Lysholm评分

从跛行、疼痛、支撑等8个方面对患者治疗前后的膝关节功能进行评估,总分 100分,当分值大于70分时,分值越高,膝关节的功能越好;当总分低于70分时,膝关节功能受到较大的影响。

3.1.3 视觉模拟量表(visual analog scale, VAS)评分

用于评估患者疼痛情况,指引患者在0~10分内,选择符合个人情况的分数表示疼痛程度。

3.2 疗效标准

选用《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]中伤筋疗效判定标准,分治愈、显效、有效和无效4个等级。

治愈:临床症状、体征消失。

显效:临床症状、体征明显减轻。

有效:临床症状、体征较治疗前减轻。

无效:临床症状、体征无明显改善。

总有效率为治愈、显效、有效的例数之和与总例数之比。

3.3 统计学方法

采用SPSS23.0软件进行统计学处理。符合正态分布的计量资料以均数±标准差来表示,比较采用t检验;不符合正态分布的数据比较采用秩和检验;计数资料的比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

治疗过程中,均告知每名患者下次复诊时间及治疗疗程并登记患者联系方式,在下次治疗前联系患者复诊。最终两组均有28例患者完成8周的治疗。对照组因1例患者未复诊,1例患者因症状反复服用NSAIDs消炎镇痛药而剔除2例。观察组因2例患者治疗后未复诊,联系方式失效无法联系患者进行后续指标评价而剔除2例。

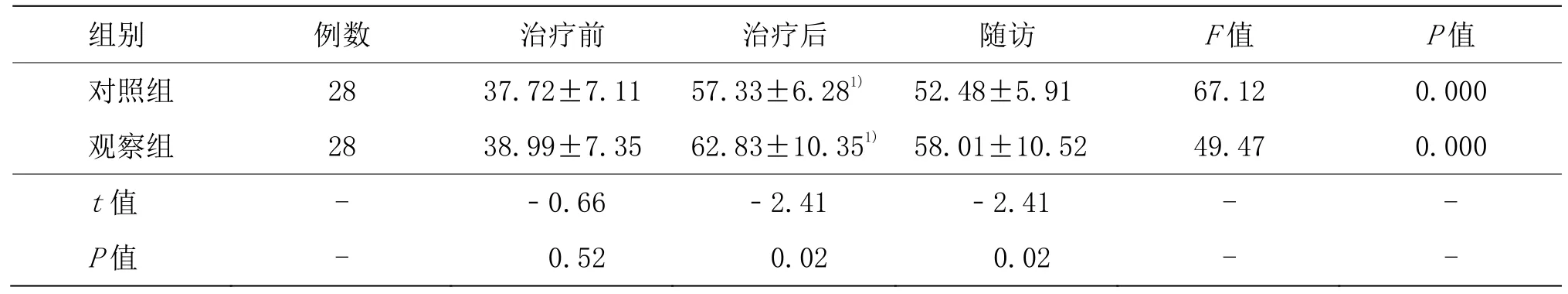

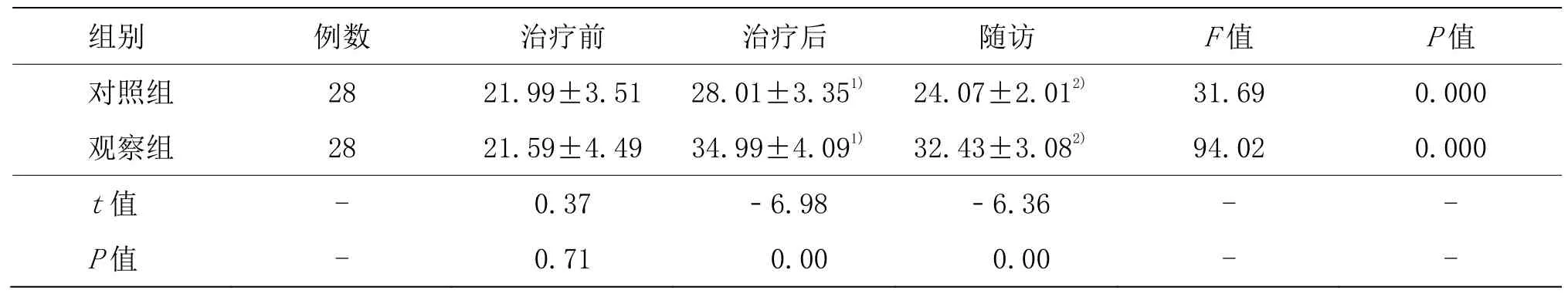

3.4.1 两组治疗前后及随访等速肌力测试指标比较

两组治疗前伸、屈肌 PT比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后伸、屈肌PT与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后3个月随访时,两组伸肌 PT与治疗后比较差异无统计学意义(P>0.05),两组伸肌 PT比较差异有统计学意义(P<0.05);两组屈肌 PT与治疗后比较差异有统计学意义(P<0.05),两组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2和表3。

表2 两组治疗前后及随访伸肌PT比较 (±s)

表2 两组治疗前后及随访伸肌PT比较 (±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 随访 F值 P值对照组 28 37.72±7.11 57.33±6.281) 52.48±5.91 67.12 0.000观察组 28 38.99±7.35 62.83±10.351) 58.01±10.52 49.47 0.000 t值 - -0.66 -2.41 -2.41 - -P值 - 0.52 0.02 0.02 - -

表3 两组治疗前后及随访屈肌PT比较 (±s)

表3 两组治疗前后及随访屈肌PT比较 (±s)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与同组治疗后比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访 F值 P值对照组 28 21.99±3.51 28.01±3.351) 24.07±2.012) 31.69 0.000观察组 28 21.59±4.49 34.99±4.091) 32.43±3.082) 94.02 0.000 t值 - 0.37 -6.98 -6.36 - -P值 - 0.71 0.00 0.00 - -

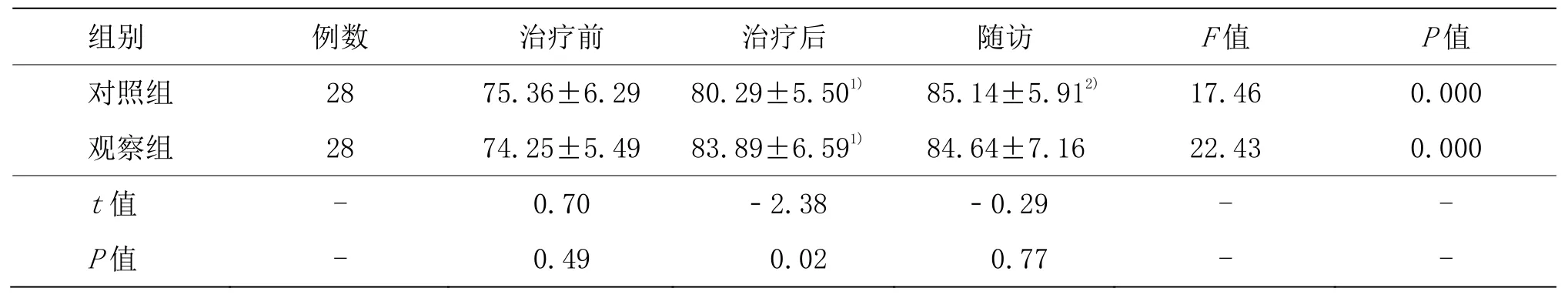

3.4.2 两组治疗前后及随访Lysholm评分比较

两组治疗后Lysholm评分与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组与对照组比较差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后 3个月随访时,对照组Lysholm评分与治疗后比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组Lysholm评分与治疗后比较差异无统计学意义(P>0.05),两组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。详见表4。

表4 两组治疗前后及随访Lysholm评分比较 (±s,分)

表4 两组治疗前后及随访Lysholm评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与同组治疗后比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访 F值 P值对照组 28 75.36±6.29 80.29±5.501) 85.14±5.912) 17.46 0.000观察组 28 74.25±5.49 83.89±6.591) 84.64±7.16 22.43 0.000 t值 - 0.70 -2.38 -0.29 - -P值 - 0.49 0.02 0.77 - -

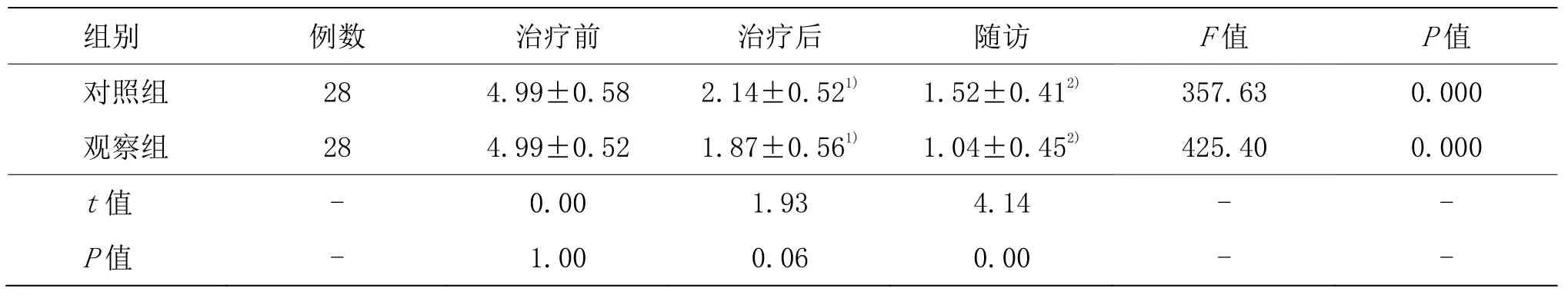

3.4.3 两组治疗前后及随访VAS评分比较

两组治疗后VAS评分与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后3个月随访时,两组VAS评分与治疗后比较差异有统计学意义(P<0.05),两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表5。

表5 两组治疗前后及随访VAS评分比较 (±s,分)

表5 两组治疗前后及随访VAS评分比较 (±s,分)

注:与同组治疗前比较1)P<0.05;与同组治疗后比较2)P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后 随访 F值 P值对照组 28 4.99±0.58 2.14±0.521) 1.52±0.412)观察组 28 4.99±0.52 1.87±0.561) 1.04±0.452)t值 - 0.00 1.93 4.14 P值 - 1.00 0.06 0.00 357.63 0.000 425.40 0.000- -- -

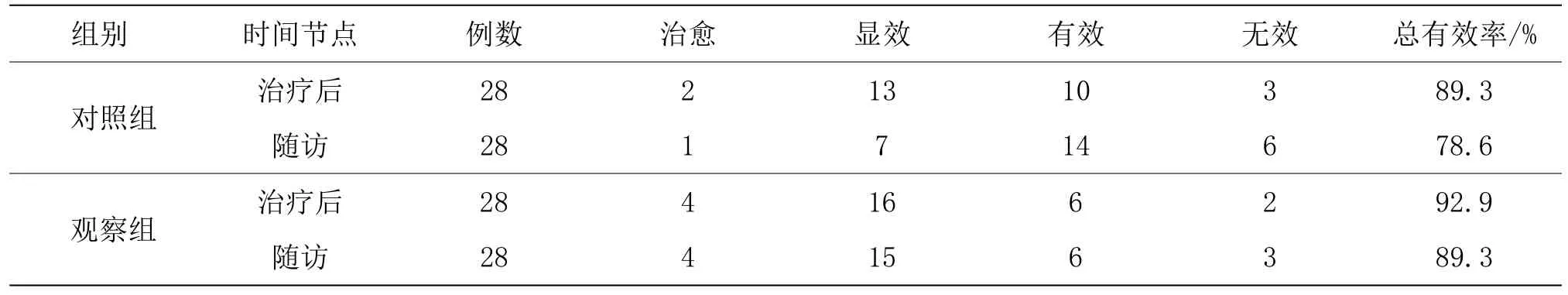

3.4.4 两组临床疗效比较

两组总有效率在治疗后及治疗后3个月随访时比较差异无统计学意义(P>0.05),两组治疗后临床疗效比较差异无统计学意义(P>0.05),两组治疗后3个月随访时临床疗效比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表6。

表6 两组临床疗效比较 (例)

3.5 两组不良反应发生情况比较

研究过程中,对照组中无不良反应发生;观察组发生血肿3例,均自行消退。

4 讨论

髌骨软化症(CP)多因劳损或外伤等因素致膝关节局部气血瘀滞,经脉受阻,气血运行不畅,遂关节疼痛,据病因病机分析可归属于中医学“伤筋”范畴,病证主要以气滞血瘀证为主,治则当以急则治其标为主,治以活血化瘀、通络止痛为法。现代研究指出,CP疼痛原因可能与膝关节内平衡失调相关[14],临床治疗中可从改善膝关节周围肌肉功能从而改善膝关节内部平衡的方向出发,且由于 CP的器质性损害程度较小,适合手术治疗的CP患者不到10%,临床治疗CP主要以保守治疗为主[15],基于此,本研究在冲击波治疗的基础上予改善肌肉功能的浮针治疗,将治疗方式分为冲击波治疗及浮针联合冲击波治疗。

浮针疗法是由现代医学与传统针灸学相结合所产生的一种新的针刺方法,通过浮针针体在皮下的扫散配合患者再灌注运动,可促进治疗部位血液运行,从而使停滞之瘀血得以消散,经络得以复通而疼痛得解,起到活血化瘀、通络止痛之功。即浮针在相关患肌的皮下疏松结缔组织进行扫散时使患肌得到舒张,疼痛部位的局部高应力状态消失,配合再灌注活动可进一步使患肌的缺血状态得到修复,从而让患者的僵硬紧张状态恢复至柔软放松,从而缓解疼痛[16-17]。浮针疗法来源于传统针灸,又与传统针灸有所区别,其保留了传统针灸中镇痛时间长、安全且无明显副作用的优点,又克服了传统针灸治疗频次多和针具容易弯针、断针、滞针的缺点,再者因为浮针治疗的操作简单、治疗时间短、即时效果好的治疗特点,使患者容易接受。

体外冲击波疗法通过直接利用机械冲击效应与空化作用产生的机械效应来引起人体组织与细胞发生变化,促进肌腱与软组织修复,刺激炎症吸收,改善治疗区域的新陈代谢;另外,体外冲击波治疗通过其探头与人体的接触,将高强度的冲击波通过体液和组织的传播到达病所,使神经产生超刺激效应,释放抑制疼痛的物质刺激疼痛神经感受器,降低神经的敏感性,提高患者的痛阈而缓解疼痛[18]。已有动物研究发现体外冲击波治疗可以促进膝关节软骨的修复再生,其机制可能与减少关节滑液中的NO、促进成骨生长因子生成、促进新生血管的生长等相关[19-21],提示冲击波治疗在修复CP患者髌骨软骨损伤中有着重要的作用。

本研究旨在探讨浮针联合体外冲击波对 CP治疗的影响。研究结果显示,治疗CP时浮针联合体外冲击波治疗比只应用体外冲击波治疗的疗效更好。两组的疼痛评分在治疗后相当,治疗后 3个月随访观察组的疼痛评分低于对照组,这提示两组患者在治疗后未接受额外治疗的情况下,浮针联合体外冲击波治疗在疼痛的短期控制上较单纯体外冲击波治疗更优。在等速肌力测试上,两组治疗后的屈、伸肌肌力都比治疗前提高,且观察组高于对照组;在随访时,两组的屈肌肌力低于治疗后,对照组与观察组的伸肌肌力较治疗后无明显变化,观察组的等速屈、伸肌力仍比对照组高,这提示额外接受浮针治疗的患者能在短期内维持较好的肌力。在功能评分方面,两组治疗后高于治疗前,观察组高于对照组,在治疗后 3个月随访时两组患者的功能评分无明显差异且对照组较治疗后升高,这提示 CP患者在得到有效治疗后,注意生活方式、无二次伤害的情况下,可在短期内维持正常甚至能获得更好的功能。在两组的临床疗效比较中,在治疗后及治疗后 3个月随访时两组的总有效率相近,疗效比较在治疗后无明显差异,治疗后 3个月随访时观察组的总体疗效比对照组好,提示浮针联合体外冲击波治疗在总有效率的提升不明显,但治疗效果的维持上较单纯体外冲击波治疗更佳。研究过程中,体外冲击波治疗未有严重不良反应发生,浮针治疗出现进针位置血肿3例,不良反应发生率低且不影响后续治疗,提示两种治疗方式均具有较好的安全性。

本项研究也有一些局限性,首先随访时间只有3个月,没有进行更长时间的随访未能说明该治疗方式是否具有明确的远期疗效;其次,本研究样本量较少,未能提供较高的临床证据。综上所述,浮针联合体外冲击波治疗CP短期疗效明确,能改善疼痛、恢复功能及肌力,减缓CP的病情进展。