美国公共牧草地法治管理进程的经验借鉴与若干启示

2022-09-16韩枫张志涛张鑫王建浩王浩

韩枫,张志涛,张鑫,王建浩,王浩*

(1.国家林业和草原局发展研究中心,北京 100714;2.国家林业和草原局中南调查规划院,湖南 长沙 410014)

20世纪50年代中国草原牧区进入了人民公社时期,伴随人民公社解体,80年代开始了草原牧区承包到户的进程,逐步以“双权一制”的形式确定了家庭作为畜牧业生产的主要单位,但并没有有效阻止草地退化,90年代末,草地退化比例已经高达62%,后经中央到地方政府的积极介入,在人员、设备和资金方面给予的巨大支持[1],退化问题才得到遏制。伴随着1999年退耕还林还草重点生态工程的启动,草原生态补偿工作已经推行了20余年,截至2018年,全国草原综合植被盖度达到了55.7%,但当前整体草原生态状况仍然比较脆弱[1]。除气候环境变化等累积影响外,草地资源管理方面的缺陷亦构成了持续恶化的诱因,一方面家庭承包经营制度没有从法律意义上形成对草原保护的强制性,另一方面草畜平衡管理制度作为唯一法律保障来约束牧户之间竞争的协调机制,并没有抑制超载过牧[2-3]。

作为世界主要牧业发达国家之一,美国拥有超过3.13亿hm2的牧草地(rangelands)[4],其中,超过50%为私人所有,多分布在东部州,基于市场化运作,私有草地多经历了“草改饲”的过程,大片玉米(Zea mays)田的开辟造成了土地的退化,但由于产权属性问题,联邦政府只能通过经济手段进行干预,效果有限。与私有草地不同,联邦政府所有的公共牧草地经历了曲折复杂的探索治理过程,奠定了以放牧费制度为核心的管理体系及保育方式,坚持了联邦政府对公共牧草地的所有权,遏制了放牧导致的损害,并呈现良好的生态成效,形成了稳定的治理格局。美国从西进运动时期至20世纪30年代早期,公共牧草地一直处于无序使用的混乱状态,因此,联邦政府通过国会正式出台《泰勒放牧法》,以控制放牧对公共资源的损害,并在1960年左右得到了普遍性好转,牧草地退化比例从立法当年的80%降至20%[5]。此后,美国放牧地一是正式开启了放牧费制度体系;二是对公共土地进行了分类管理[6],《泰勒放牧法》虽然短期内突破了“公地悲剧”的限制,但由于公地产权之争及《宅基地法》的规定,公共牧草地尚未形成良好的管理约束,伴随第二次世界大战打破了美国的资源保护优先权[7],美国开始对现存法律和政策对公共土地进行影响评估,并将草地用途拓展至家畜生产之外的多功能服务,即草地服务功能的多样性得到了充分肯定,同时,草地的多用途管理需坚持联邦政府对草地的所有权[8],因此,于1976年以《联邦土地政策与管理法》平衡了多重利用管理目标,且强化了公共牧草地的公共属性[9]。80、90年代后,伴随着环保主义的深入和“公共池塘理论”的兴起,持新自由主义观念的环保主义者和学者更倾向“少政府干预和自由市场”[10],市场化操作下的放牧费制度并没有打消公共草地和私有草地的分歧及背后利益集团的斗争,《94草地革新法》的出台基本协调了公共牧草地的管理目标,确立了放牧优先、草地改良的所有权和申请人托管资格几项内容[11]。此后,美国公共牧草地相关法律已基本完善,虽后来有相关政策制度的调整与完善,但基本形成了稳定的治理格局。

国内在2010年左右掀起了对主要发达国家尤其是美国草原管理及法治建设的研究热潮,多采用翻译或介绍草原法律体系的方式,对其资源管理模式进行分析[6],以提供对我国有意义的借鉴或参考[12]。值得思考的是,国内学者在美国草原的法律进程及管理体系研究方面弱化了公共牧草地的公有产权概念,较少对草地类型、用途等进行界定和区别,缺乏对政府法规及政策的系统化分析,直至近年,才有文献阐释了以市场化为核心的美国公共牧草地管理过程[13],且首次提到美国牧草地及国家草原法治进程中极为重要的《班克黑德-琼斯农场租赁法案》[14]。

诚然,美国草地治理至今仍存在某些市场化进程中难以剥离的问题,且与中国制度基础和管理体制差异极大,中国更凸显了“自下而上”的治理优势和“关注民生”的特色。两国都在进入政策制度的稳定期后选择了政策手段及制度建设为治理体系的有效补充,但我国至今并没有阻止载畜量、草原退化和生计陷入恶性循环的怪圈,“人-草-畜”问题依然突出。长远看,我国应遵循怎样的保护与发展模式?如何建立生态与生计间的关联?现有法治体系如何完善?市场激励能否介入政策制度?这一系列问题的解答是草原系统治理的重点和难点,是构建“山水林田湖草”生命共同体的关键,更是生态文明治理体系中必不可少的环节。因此,通过求同存异地了解美国主要管理机构对公共牧草地(内含国家草原)的法治管理进程,系统认识应对措施和核心法律制度,能够总结美国在面临草地无序利用、退化及多用途利益冲突中的处理方式、坚守原则和创新思路,规避市场化进程中的教训与不足,以获得推动我国草原治理体系完善的重要启示。

1 美国公共牧草地概况及主要管理机构

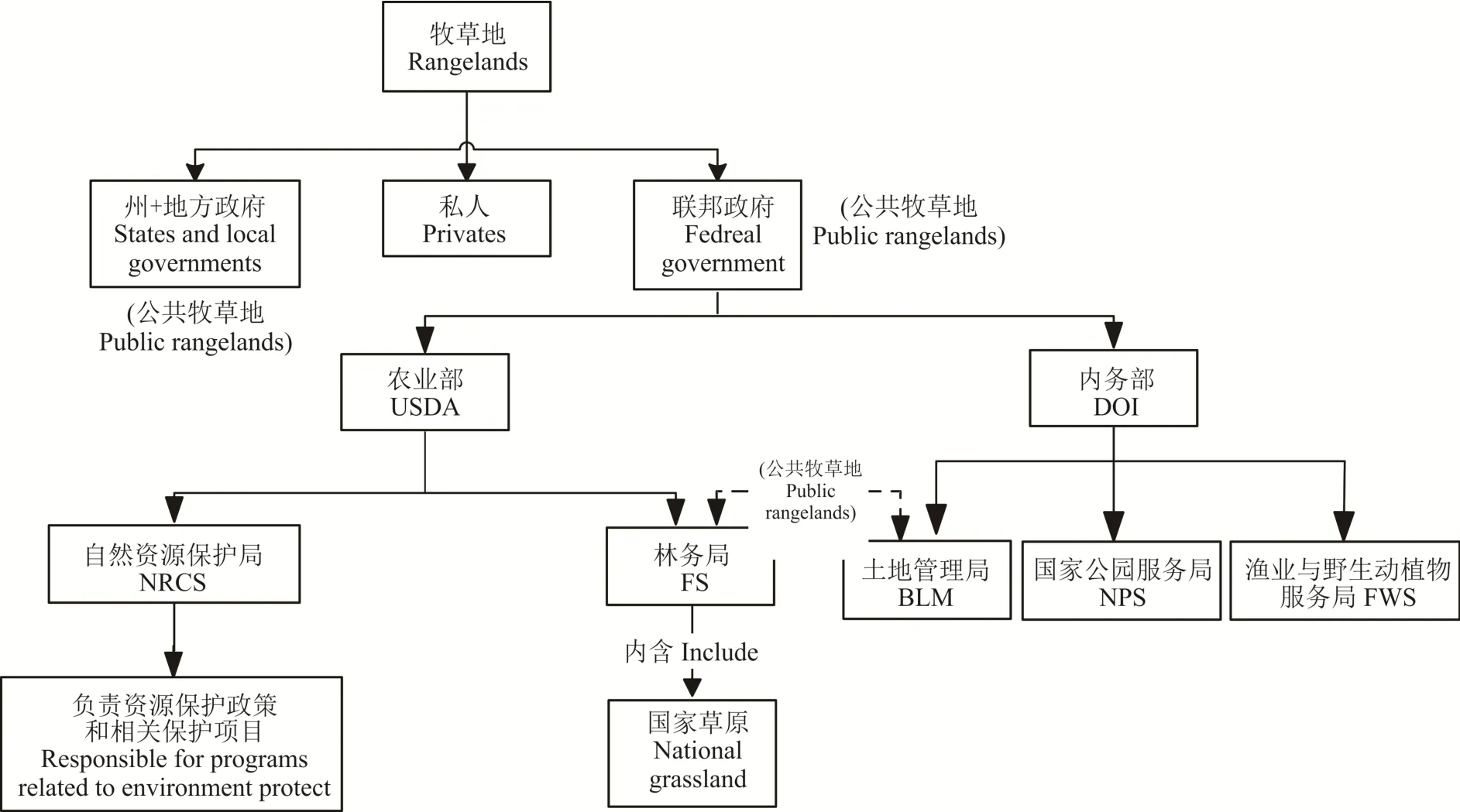

联邦公共土地主要由四大管理机构负责,分别是美国农业部(United States Department of Agriculture,USDA)所属林务局(Forest Service,FS),管理7.85×107hm2国家森林体系,资源含林业产品、公共牧草地、渔业与野生动植物栖息地;美国内政部(Department of the Interior,DOI)土地管理局(The Bureau of Land Management,BLM)管理1.00×108hm2公共土地,内含资源主要为公共牧草地、矿采、伐木、能源采集等;美国内政部渔业与野生动植物管理局(Fish and Wildlife Service,FWS),管理属于国家野生动植物保护体系的3.62×107hm2保护区;另有3.26×107hm2国家公园体系的土地由内政部国家公园管理局(National Park Service,NPS)管辖。美国现有43%公共牧草地由土地管理局管辖;而美国农业部林务局管理着大约3.91×107hm2公共牧草地(主要为林间草地及国家草原),共有20处国家草原(national grassland),另有小部分由州政府、地方政府或其他组织管理。美国国家草原主要分布在六大区域,分别是洛基山脉两侧、美国西北部地区、加利福尼亚沿海地区、北加利福尼亚草地、内华达州为主的沙漠化平原草地、沿墨西哥湾草地,另外3处则坐落于落基山脉以西的俄勒冈州、加利福尼亚州和爱达荷州的大盆地地区,共计1.55×106hm2。总体而言,美国公共牧草地虽然管理机构较多,但均依照地类属性及生态系统服务功能进行了严格的划分,分散却自成体系[15]。

早在20世纪初国会就已经介入牧草地的管理,指定林务局作为放牧控制的主导机构,1906-1907年,林务局建立了范围调节系统,依照服务牧场管理的法律、法规和政策等信息,管理牧场的放牧、拨款、租金等制度。当前,内政部土地管理局和农业部林务局分别负责所属公共牧草地放牧许可证的申请与发放。联邦政府通过国会出台重要的法律统一管理联邦政府公共牧草地;农业部自然资源保护局(Natural Resources Conservation Service,NRCS)发布一系列规章制度(regulations)和政策性文件(policies),协同管理农业部管辖内公共牧草地[16]。联邦环境保护局(Environmental Protection Agency)亦参与了法治化管理的过程,依据《清洁水法》发放排污许可证,加强动物废物排放监督,监测环境和评估项目,收集以样地数据和远程卫星遥感信息为基础的草原数据,加强西部各州的草原环境监管。

行业协会和非营利组织则在保护实践中扮演重要的角色,放牧协会作为州一级注册成立的组织,是独立的法人实体,其成员对协会的债务和义务承担有限责任,协会执行的管理规则包括了放牧权资格获取要求、准则及放牧用途的限定。由此,美国自20世纪30-70年代形成了持续至今的公共牧草地管理体系(图1)。

图1 美国公共牧草地管理体系及主要机构Fig.1 Public rangelands management system and main institution in the United States

2 美国公共牧草地法治管理:问题驱动与政策演进

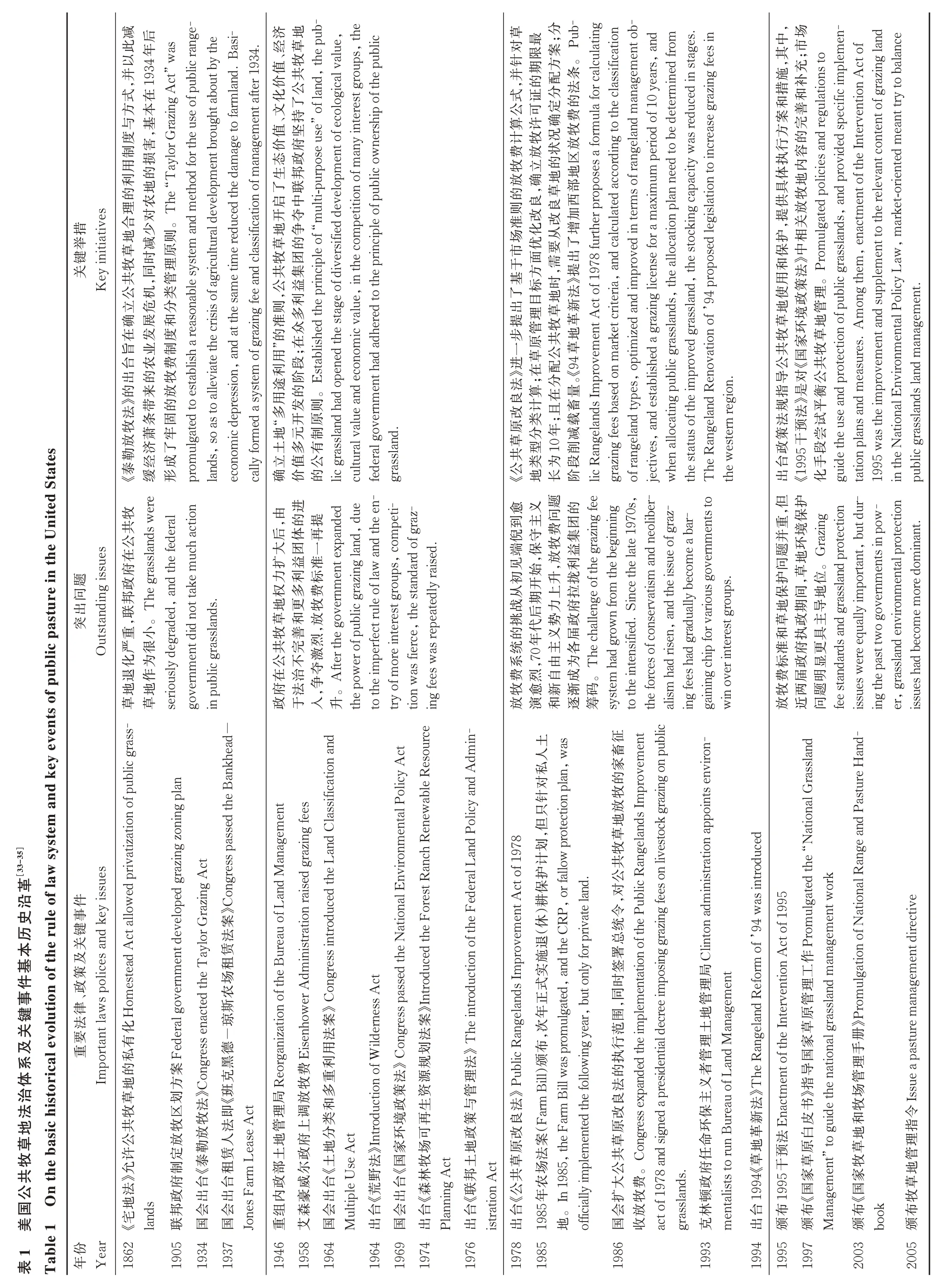

在借鉴戎郁萍等[7]对美国草原管理法律法规发展解析的基础上,以美国公共牧草地立法进程中重要的指引性法律出台为节点,以矛盾问题与应对策略为演进脉络,将美国公共牧草地管理划分为应对草地退化、多用途利用及确权治理、调整放牧费制度、修正立法及政策补充4个阶段。

2.1 应对草地无序利用(西进运动-1930年),形成公共牧草地分类管理原则及放牧费制度

2.1.1 严重的草地退化问题 美国公共牧草地尤其西部草地一直用于放牧,这一惯例确立于美国殖民地时代与西进运动时期。伴随拓荒时代的结束,公共牧草地的使用已经达到利用峰值,超载过牧极为普遍,草地退化迅速。尽管1905年联邦政府制定了放牧区划方案,但并没有发挥实际作用,放牧地处于失控的争夺状态。随后,联邦政府将大量放牧地纳入国家森林保护区和国家公园加以保护,但这一措施更加剧了放牧地的争夺,公共牧草地面临着水土流失、生计冲突等严重压力。

2.1.2 分类管理及放牧费管理系统的确立 《泰勒放牧法》的出台成为美国草原立法的标志,以评估分类再使用原则结束了联邦政府在公共牧草地的无作为状态,1934年由富兰克林·罗斯福总统签署。《泰勒放牧法》首先对公共牧草地上的放牧进行分类管控,除阿拉斯加以外的西部州,禁止在所有未评估分类的公共土地上定居或放牧,这是美国联邦政府第一次对土地进行分类管理。其次,法案制定了放牧费制度细则,共有两个约束条件,分别是必须在公共草地邻近区域拥有基础设施或住址、近年内必须有在公共牧草地放牧的经历且禁止其他非牧业用途。林务局从1906年开始向放牧者收费,但该法案出台后,改为由土地管理局在1936年正式收费,这也说明美国政府逐渐建立起国家土地管理局主导下的放牧费管理制度。同时,《泰勒放牧法》允许下级部门在公共土地上建立放牧区并设立有关的草地调控法,构成持照放牧系统,持证经营的调控方式基本结束了公共草地的无序利用。但由于上述放牧许可资格较为苛刻,排除了非西部州利益集团的权利,因此,法案后期的执行并不顺利。

2.2 调和公共牧草地利益争夺(1930-1976年),确立多用途管理及联邦所有制

2.2.1 公共牧草地多功能使用导致利益争夺激烈 《泰勒放牧法》颁布后,这一时期经济大萧条刚刚结束,除了依然严峻的草地退化问题外,亟需生态恢复和产业发展,诸多利益集团进入公共牧草地。因此,20世纪40-60年代,林业、矿业、城市开发者、环保组织的介入,促使公共牧草地突破了“放牧”这一主业,形成多种土地的利用,也造成私营企业主不断谋求公共土地私有化,这一段时间,公共牧草地的权属问题在私有产权利益代表者和联邦所有支持者中间来回摆动[17]。公私产权之争极大影响了退化草地的修复,尤其私人利益集团的逐利和寻租行为,迫使联邦政府和环保组织无法相信私有产权带来的结果。加之20世纪60-70年代,美国生态与环境保护运动高涨,上述利益之争导致多台法律密集出台。较为突出且重要的分别是1964年《土地分类和多重利用法案》、1969年《国家环境政策法》、1976年《联邦土地政策与管理法》[18]。

2.2.2 多用途和确权治理的正式开始 《土地分类和多重利用法案》(Classification and Multiple Use Act 1964)打破了上述利益纷争,重申了公共牧草地的多用途理念[19],但鉴于《泰勒放牧法》放牧优先的原则,仍然无法阻止各利益集团之间的矛盾,为此,美国政府于1969年颁布了《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act),确立了公共土地的保护原则,且在众多问题上具有明显的先决优势。林务局在授权签发放牧协议前,必须依照《国家环境政策法》中的环境评估,制定放牧管理计划,使之成为放牧协议的条款和条件。

1974年,国家土地管理局对其管辖的公共牧草地进行了综合评估,结果发现,由于过牧草地退化严重。随后,土地管理局立刻提出改良方案,大幅削减载畜量,限制放牧区域,并根据美国立法中的公共信托原则,即“联邦政府有义务管理自然资源,不得使公共利益受到不可逆的损伤”,坚持了联邦政府对公共牧草地的所有权。

为此,国会于1976年出台《联邦土地政策与管理法》(Federal Land Policy and Management Act of 1976)确立了公共土地的管理原则,即在“多用途利用”情境下保护和管理公共土地,明确了公共牧草地的公有属性和相关保护原则[20]。一方面,通过扩大土地管理局的权力,促使联邦政府对公共草地和其使用者产生永久的影响,开启了自然资源多用途与保护并存的理念。另一方面,提出了全新的管理体系,形成7条用途的使用原则,分别是户外娱乐、休憩;放牧;伐木;矿采;水土保持;野生动物保育;自然、科学和历史价值。

2.3 调整放牧费制度不足(1976-1994年),完善立法推动管理

2.3.1 放牧费制度的保育功能面临挑战 公共牧草地联邦所有制和多用途原则确立后,美国公共牧草地管理进入了新的矛盾期,放牧费问题逐步凸显,并伴随市场化的深入愈演愈烈[21]。美国的放牧费制度采用了“双轨制”,即私人牧场和公共牧草地两套标准,多年来,放牧费从每头牛单位每月(animal unit month,AUM)收费5美分提升至1.23美元,但仍明显不足以支付土地管理局的运行成本[22],这种悬殊未能满足各方利益集团的诉求,且确实有失市场公允。但背后的问题却是多方面的,一方面在新自由主义影响下,环保运动进入了最为繁荣的10年,环保主义者极为关注草地退化问题;另一方面,1985年启动的休耕项目(conservation reserve program,CRP),以生态补偿的方式促进了私人牧草地的修复,但并没有给公共牧草地的保育带来实质性的影响,这种市场化保护项目的初探,更加凸显了公共牧草地在草地修复和治理上的被动,环保主义者对土地管理局的保育方式并不满意,并将放牧费制度视为保育效果低下的主要原因。法案改良前,土地管理局调查发现,公共牧草地的生产力仍然低于它们的理论产能;且饲草损失、水质恶化、洪水危险等环境问题仍然严重,对地方经济产生了巨大威胁[23]。

2.3.2 明确草地调查地位并推动放牧费市场化 为平衡多方利益,国会改良基础法律条款,于1978年通过了《公共草原改良法》(Public Rangelands Improvement Act of 1978),重新肯定了草地调查、公共草地基本情况及发展趋势评估作为国家政策指导的重要价值,使其最大程度实现草地管理目标,确立公共放牧地收费的公正性。同时,继续执行禁止捕获、虐待和杀害草地上野马及野驴等保护政策;协同《联邦土地政策与管理法》清查公共牧场,管理、改善、规范公共牧草地使用,设立牧草地改良基金,同时对放牧费、牧草地租赁许可等进行重新修订。

法案另一项推动是明确规定了放牧费的计算方法与规则。土地管理局和林务局将其所管辖的公共牧场进行重新划分,为兼顾牛羊肉价格和畜牧业成本,选择基于当年畜牧市场变化核定收入收取放牧费用,基础价定位是每头牛单位每月(animal unit month,AUM)1.23美元,按照牛肉生产成本和价格在1.37~2.36美元区间内浮动。《公共草原改良法》充分反映了市场公平价值的核心,不仅参照了基础年费,并做了浮动设置,即放牧费会受上一年度饲草价格指数(forage value index,FVI)、牛肉价格指数(beef cattle price index,BCPI)、畜牧业生产成本指数(prices paid index,PPI)的影响[24]。

1986年总统令(1986 Executive Order 12548)发布,要求每月单位牲畜头数收取不得低于1.35美元的放牧费,且前后年份浮动不得超过25%[25]。这就意味着,此后放牧费面临难以大幅增加的局面,事实上,在1978年法案修订当年直至20世纪90年代初期,美国没有对公共牧草地相关法律进行更多的修正。

2.4 优化管理目标(1994年-至今),完善法律及配套政策

2.4.1 减少冲突优化管理目标 1994年之后,美国公共牧草地治理格局已经相对稳定,虽然各方利益集团仍围绕着放牧费问题有意更改或修订相关法律,但因美国的制度始终没有突破性进展,公共牧草地的焦点回归到继续治理草地退化和缓解放牧费体系冲突两个方面。环保组织在呼吁国会修订法律受阻后,转而支持市场化的生态补偿模式,但此举并没有得到政府的支持,单纯市场化的生态补偿空前尴尬。20世纪90年代初期,正值Ostrom的“公共池塘理论”盛行[26-27],其认为公地及公共资源作为一种特殊的所有权形式,无序竞争造成的破坏需要依靠成员间的信任、自我管理等非正式制度得以解决,也因此在该理论中,“去政府化”的非正式制度更受偏爱[28],小部分公共土地试图通过小集团的集体行动获得治理成效,但对于大范围的公共牧草地而言,这种自下而上的自我治理并不适用。为了得到更好的保育方式,美国内政部通过国会再次修订相关法律,并出台配套政策,以推动公共牧草地的治理。

2.4.2 完善立法配套体系推动精细化管理 为了更好地实现公共草地管理目标,协调林务局和土地管理局等不同管理部门之间的冲突,内政部开始对公共土地管理做了一些调整,推动形成了《94草地革新法》(Rangeland Reform of’94)。其3个主题包括放牧优先、草地改良的所有权和允许申请托管资格,同时提出增加西部地区联邦公共草地放牧费,以改善环境质量,同《联邦土地政策与管理法》类似,均是对1934年《泰勒放牧法》的延续和完善。1995年为完成《国家环境政策法》中相关放牧地的规定,出台《1995年干预法》(Enactment of the Intervention Act of 1995),此法可以视为《国家环境政策法》的延续,以完成相应条款要求和指定计划[29]。

美国在《1995年干预法》出台后,没有对公共牧草地的管理进行更多的立法修正,而是出台了一系列规章制度、政策指导意见以配合管理。农业部为实现所属公共牧草地的保护性利用,明确承租人、租赁者的权利义务,出台了关于牧草地及国家草原的管理政策,如牧草地管理指令(forest service rangeland management directives)内含了 服 务 指 南(forest service’s rangeland management manuals,FSM)和 服 务 手 册(forest service’s rangeland management handbook,FSH),二者对放牧协议、放牧许可、放牧费收取、短期租赁、合理载畜和改善草场等多方面进行了指导,尤其彰显了放牧协议及放牧协会在放牧费管理中的突出作用。其中,指南偏向于政策规则的指引,包括相关名词的释义等;而手册更侧重于实践指导,细化了规则条款。除牧草地管理指南,《国家草原管理白皮书》(后简称白皮书)[30]及《国家牧草地和牧场管理手册》(national range and pasture handbook,NRPH)均出自自然资源保护局[31]。《白皮书》作为林务局管理国家草原的主导性指南,于1997年颁发,明确了国家草原的定义、范围、地位,同时对《班克黑德-琼斯农场租赁法案》在国家草原土地利用方面的指导意义、法律定位做出了权威回答[32]。《国家牧草地和牧场管理手册》则旨在协助农民、牧场主、团体、组织、政府部门以及其他通过保护区开展工作的人们规划和实施非自然资源保护。除为牧草地提供指导之外,《国家牧草地和牧场管理手册》还包括有关干草地、林间草地、自然牧场、其他牧场和植被、生态问题(水文等)的基本信息。

为清晰理解上述4个阶段,形成立法、法规、政策历史沿革(表1)。

减后济地草,场此,并19 34年对最;分 中以、经草牧。T he“T aylo r G razing A ct”w as prom ulgated to establish a reasonable system and m ethod for the u se of p ub lic ran ge-land s,so as to allev iate the crisis o f agricultural d evelop ment broug ht about b y the econ om ic d epressio n,an d at the sam e tim e reduced the dam ag e to farmlan d.B asically formed a system of grazing fee and classification of m an agem ent after 1 934.限案值共针,其;市期方。P ub-的配条 充式在价公化lic g rassland h ad o pened the stage o f d iv ersified d ev elop ment o f eco lo gical v alue,cu ltural v alue and eco no mic v alue,in the com petition o f m an y interest g ro up s,th e式证分法federal g ov ernm en t h ad adh ered to the p rincip le o f p ub lic o wn ersh ip o f the p ub lic了措和,并lic R an geland s Imp ro vement A ct o f 1 97 8 furth er p ro po ses a formu la for calcu lating公可定的grazin g fees b ased o n m arket criteria,an d calcu lated according to the classificatio n方本和善of ran geland typ es,o ptim ized and imp ro ved in terms o f ran geland m an ag em en t o b-、文持jectiv es,and estab lish ed a g razing licen se for a m ax im um p erio d o f 1 0 y ears,and与算许确费wh en allocatin g p ub lic g rassland s,th e allocatio n p lan n eed to b e d etermined fro m案完,基值坚度计牧况牧价府 费放状放 方的害行容制用损 态政 牧立的区的生邦执内放地利了联 ,确地地 体地启中 的的草部 具牧农理则开夺良良西对供放准地争措 合改改加少,提关举场化从增草的地 则减护相Key initiativ es键 草市Th e R an geland R en ov atio n o f’94 p ro po sed leg islation to increase g razing fees in原牧团优要了时面保关 牧共,同理于共集 基管方,需出 和法》中标时。P ro mu lg ated p olicies and reg ulatio ns to了用策公机类 ,公益则立危分出目地法》提利使政理提确展和 准 理草新多地境管步在发度 众”的管牧革 草环地原共地旨业制 一草公;在牧家草用共台农费 公 共段利途出的牧法》进阶;在配的。E stablish ed the p rincip le o f“m ulti-p urpo se u se”o f lan d,th e p ub-分。《9 4草导对《国牧施补公法》的来放指带的 用 良发则算在量类;且畜多规法》是衡平计条固地“牧开原grasslan d.改原 载元制法预试萧牢放草分型10年减化gu id e the u se and p ro tectio n o f p ub lic g rassland s,an d p ro vided specific imp lemen-济了 共勒土多有 削 政 段类为段《泰立值公台 手《公经成缓形地长阶th e w estern reg io n.确价的th e statu s o f the imp ro ved g rassland,the sto ck in g cap acity w as red uced in stages.tation p lans and m easu res.A mo ng them,en actm en t o f the Interventio n A ct o f 19 95 w as the imp ro vement and sup plem en t to the relev an t con tent o f g razing lan d in the N atio nal E nv iron mental P olicy L aw,m arket-oriented m eant try to b alan ce pu blic g rassland s lan d m an ag em en t.。T he g rassland s w ere,由牧seriou sly d eg raded,an d the fed eral 愈义题的的提,但护go vern ment d id n ot tak e m uch actio n 保到主问进共后体团倪守费 重公境并大团一准题环扩益。A fter the g ov ernm en t exp an ded再在利try o f m ore interest g ro up s,co mp eti-地府见始,放tion w as fierce,th e stand ard o f g raz-问力利 护,草。G razing题in g fees w as rep eatedly raised.初开升拢政集位邦保间地in p ub lic g rassland s.问地更出Ou tstand in g issues从期上拉标权多费牧,联端,保牧益战后力府草和地期导草政主牧善突,放重小挑代势政烈的系,70年义届和执具严很 激 主各 准府更共完化为标政显统在治夺公不 由为府法,争费烈自成。T he challenge of the grazing fee退作费届明th e p ow er o f p ub lic g razing lan d,du e牧愈新渐码地地牧两题放演和逐筹system h ad grown fro m the b eginning政于入升草草to the intensified.S ince the late 1 97 0s,出《1 99 5干尝to the imp erfect rule o f law and the en-策th e forces o f con servatism and neo liberalism h ad risen,and the issue of grazin g fees had g radually b ecom e a b arwin over interest group s.放近问gaining chip for various g ov ernm ents to fee standards and g rassland p ro tectio n issu es w ere equ ally important,but d urin g the p ast two gov ernm en ts in p ow-er,grassland env iron mental p ro tectio n issu es had b ecom e m ore dom inan t.牧放地草法》T he intro du ctio n o f the F ed eral L an d P olicy and A dm in-对牧Reorganization o f the B ureau o f L an d M an ag em en t Eisenh ow er A dm in istratio n raised g razing fees。In 1985,the F arm B ill w as pro mulgated,and the C RP,or fallow protection plan,was公。C ongress expanded the implementation of the P ub lic R an geland s Imp ro vement只Im po rtan t law s p olices and k ey issues家法》P ub lic R an geland s Imp ro vement A ct o f 1 97 8畜针法》C on gress enacted the T aylo r G razing A ct征护共公,对人划沿革表Ta ble 1 O n the b asic h isto rica l evo lu tion o f the rule o f law system a nd k ey events o f p ub lic p astu re in the U nited S ta tes件令统关计赁退(休)耕键案》C on gress p assed the B an kh ead-法总的本署Prom ulgated the“N atio nal G rassland施史历Clin to n adm in istratio n app oints env iron-基 及 租作签[3 3-35]件土an ag em en t保策场ildern ess A ct 时工理斯实式事农地officially implemented the following year,but only for private land.律act o f 1 97 8 and signed a p residential decree imposing grazing fees o n livestock grazing on pub lic,同管事正管琼理Ho mestead A ct allow ed p rivatization o f p ub lic g rass-围,但局键 法、政年地土,次原关案》Intro du ced the F orest R an ch R en ew ab le R esou rce草范化有私案》C on gress intro du ced the L an d C lassificatio n and及要-法 法册》P ro mu lg atio n o f N atio nal R an ge and P astu re H an d-重克mentalists to run B ureau o f L an d M 划德家用布行私手管Federal g ov ernm en t d ev elop ed g razing zon in g p lan系利理国规的案黑执理体费克者重导源方地牧法》Intro du ctio n o f W法》C on gress p assed the N atio nal E nv iron mental P olicy A ct理的管治义草 划 局放多 策资管 法 主 场Issu e a p astu re m an ag em en t d irective法良牧区即《班理调和 政生 与 改 保 法》T he R an geland R eform o f’94 w as intro du ced书》指牧 令地共 牧牧法 管上类 境再 策 良 原 环 新En actm en t o f the Interventio n A ct o f 1 99 5皮和指草公 放放人 地府分 环可 政 改案(F arm B ill)颁草命 革地法白 地 理牧许 定勒赁 土政地 家场 地 原原法草国Jo nes F arm L ease A ct共任预管制草草尔国Mu ltip le U se A ct牧台《泰共部租台《土法》允台《国出Plan ning A ct 牧出istratio n A ct 土野 林邦共场 府 家 家 地公府 台 政威 农 大费 政19 94《草19 95干草国地 政出出 内land s 豪出 出 扩牧 顿 牧邦会会 组森会 台《荒会台《森台《联台《公会放 林 台布布《国布《国布美联国《宅重艾 出国 出1985年国收grasslan ds.出颁颁Management”to g uide the n atio nal g rassland m an ag em en t w ork颁bo ok颁1年Year 份18 62 19 05 19 34 19 37 19 46 19 58 19 64 19 64 19 69 19 74 19 76 19 78 19 85 19 86 19 93 19 94 19 95 19 97 20 03 20 05

3 美国公共牧草地管理的特征与经验

美国联邦政府在公共牧草地退化治理中形成了以放牧费为核心的治理体系,确立了公共牧草地的联邦所有制,坚持了政府的干预和控制权力,形成了特有的保育方式。《泰勒放牧法》作为开创性法律,几经修订,也因政策的时滞性,直至1960年左右才遏制住公共牧草地的恶化趋势,但法案确立的放牧费制度保留至今。法案出台于罗斯福新政时期,秉承凯恩斯主义的政府推动了公共牧草地的保护与利用,虽然放牧费制度成为日后矛盾与争议的焦点,其衍生出的放牧权、放牧证转租及放牧费是否公允等问题导致联邦政府陷入各利益集团的泥淖[36],但在时代发展中,该法案没有因“公地悲剧”而被土地私有化治理理论及新自由主义者所吞噬,始终确立了联邦政府主导地位。

3.1 美国公共牧草地法治管理的演变特征

美国公共牧草地的法治治理格局基本上是国家土地管理局和农业部协同治理的局面,法治管理的内容从最初治理草地退化延伸至多用途保护利用,现阶段已经形成了环境保护、市场化利用、传承文化价值等多面的发展。总体看来,美国公共牧草地治理演变有如下4个特征。

3.1.1 以草地生态属性为分类标准,明确管理机构权责 美国联邦层面的公共土地管理制度,是权责明晰且管理精细的。美国内政部土地管理局作为最主要的负责监督联邦土地使用及配置的机构,其所管理的公共牧草地主要用于饲养牲畜及放牧,遍及美国西部12个州[37];农业部林务局虽然同样管辖一定范围的牧草地和林地,但管理区域、管理职责与土地管理局不存在重合,且林务局管理的公共牧草地主要指隶属于林业生态系统的牧草地、国家草原及林间草地,更多提供了野生动植物栖息地、水、矿产、休闲资源等生态产品。同时,土地管理局负责了草场改良、补播、围栏、水源等系列管护工作,制定草地健康标准指南,规定何时禁牧或延期放牧,主导公共土地的质量评估,在法治进程中,土地管理局具有绝对的统筹职能。而农业部林务局在立法指导下,针对本机构管辖区域,颁布相应的政策制度,负责具体的业务指导与流程操作;自然资源保护局则在环境保护中发挥了技术支撑的作用。

3.1.2 坚持公共土地联邦所有制,强化制度保障 美国公共牧草地退化得以遏制主要源于联邦所有权的确立,为兼顾产业产出和草地修复,以及环保组织巨大的舆论压力,公有制制度的确立基本奠定了减少公共牧草地负外部性效应的趋势,也既减轻了利益集团的巨大纷争,更重要的是为后续法治治理提供了强有力的制度保障,因此,在1976年之后,相关法律政策的出台逐步以改良原有法律为主,并在20世纪90年代后,仅颁布政策法规作为相应补充。

3.1.3 及时调整政策目标,推动立法修正及配套政策建设 如上所述,美国公共牧草地治理矛盾更迭,但联邦政府紧跟经济与社会发展趋势,不断完善法治。从30年代的“公地悲剧”直到60年代的退化遏制,实现了公共牧草地质量提升,形成了较好的生态改良基础。法治的完善,是管理思想和市场化的演变,同时也是政府、市场与利益集团之间的协调。美国国会立法适用于土地管理局及林务局(如《泰勒放牧法》、1978年《公共土地改良法》、1986年总统行政令等);同时,美国内政部、农业部各自在国会授予的权力下,颁发具体法规、政策、指南,以精细化实施、推进相关项目。

3.1.4 以“法治+市场化”调节放牧费制度,缓和矛盾 放牧费是美国公共草地管理的核心制度,起初的设定旨在成为一种保育模式。《泰勒放牧法》一出台,就做出了放牧费使用的明确规定,50.0%用于范围改良项目,37.5%留在财政部,12.5%返还本州,租赁使用者必须严格按照规定的放牧强度进行放牧利用[38]。鉴于初始征收标准仅为5美分,实在无法覆盖管理机构的经营费用,国会才逐步提高,但真正导致放牧费矛盾激化的原因在于,市场化和草地多重利用引发了租赁者与私人土地所有者之间的不平等和不均衡。为符合市场价值,平衡公共牧草地放牧费远低于私人牧场主收取标准的困境,也为了缓和环保主义集团的不满、降低政治诉求,国会以《公共草原改良法》确立了放牧费制度市场化变动原则[39]。

3.2 美国公共牧草地法治管理的经验

3.2.1 坚持国家对公共牧草地的所有权,明确公有制的主导地位 公有制的确立促成了美国公共牧草地治理进程中的历史性转变,1976年之前,所有权纠纷一直是治理中的噪音,虽然早在20世纪初就历经了主管机构从林务局到内政部土地管理局的调整,但由于缺少中央政府对草地的集中管理,治理是混杂且缺乏约束的。20世纪60-70年代,政府历经了众多利益集团希望将公共土地私有化的游说,但国会对政策的把控及环保运动的促进,联邦政府最终坚持了核心立场,确立了中央政府的所有权地位。这一措施理顺了管理权的行使问题,联邦政府内政部土地管理局作为指定主管机构,在实现公共牧草地使用权的转让、出租或其他市场化操作时,可以对公共牧草地的使用途径形成有效约束。

3.2.2 分类管理与多用途利用并进,既完善治理又发展产业 美国的公共牧草地治理过程是不断完善和调整的,20世纪30年代出台的《泰勒放牧法》,名义上结束无序使用,实际更源于大萧条时期政府管控的强势推进,不仅满足了经济需要,更确定了分类治理原则。而后,伴随经济形势的好转,更多利益集团的进入,畜牧业及相关产业发展的需求明显占据上风,多用途苗头初显,因此,在艾森豪威尔政府时期修订了《泰勒放牧法》,并提高了放牧费,并在1976年再次通过立法确立公有制原则,明确多用途利用。在每一个治理阶段,草地的生态系统和生产资料功能均得到重视,也因此成就了美国发达的草食畜牧业经济。

3.2.3 完善配套制度保障,增强法律的可操作性与执行性 美国公共牧草地的治理进程中,完善的立法程序是不可或缺的重要举措,主导法律由国会颁发,效力位阶较高,约束力较强,除前文所述的主导法案外,在诸多农业和林业法案中也涉及草地资源的保护,如《水土保持法》《清洁水法》《野马和野驴法案》等。且在法律出台后,配套的法规、政策制度都有具体的跟进与细化,增强了法律的可操作性和可执行性,以美国牧草地管理指令与《国家草原管理白皮书》为例,两部政策制度文件已经细化到具体流程的操作,前者对中短期和长期放牧申请、牲畜许可内容和办理程序、草地的管理与维护等进行了过程解释;后者对系列管理问题、尤其对《国家环境政策法》《班克黑德-琼斯农场租赁法》等做出了关系阐释和界定。在美国法制环境中,制度和政策已经成为法律体系的有效补充,提供了相应的实施保障。

3.2.4 注重草地综合效益评估,第三方机构形成相对有效监管 美国自《泰勒放牧法》开启放牧地评估分类的原则,对草地生态效益极为重视,1974年放牧地监测评估结果亦极大坚定了联邦政府坚持公有制的决心,因此,草地质量的综合效益评估对整个美国公共牧草地的治理极为重要。非政府组织及第三方机构在治理体系中的突出作用主要由美国的政体所决定,这一力量的综合评判不能简单以好或差给予断定。以环保组织为例,一方面极为关注草地的质量和环境保护,无形中对公有制确立形成了推进作用,但由于每届政府内阁成员存在变动,当环保组织者任职于土地管理局时,环保组织在政策决策中明显更具话语权,因此,导致美国历届政府对公共牧草地治理态度不一,出现政策僵持的局面;另一方面环保组织独立于联邦政府,其对公共牧草地的监管在一定程度上避开了既作“裁判员”又作“运动员”的双重身份,减少了舆论苛责。

4 对中国草原治理的若干启示

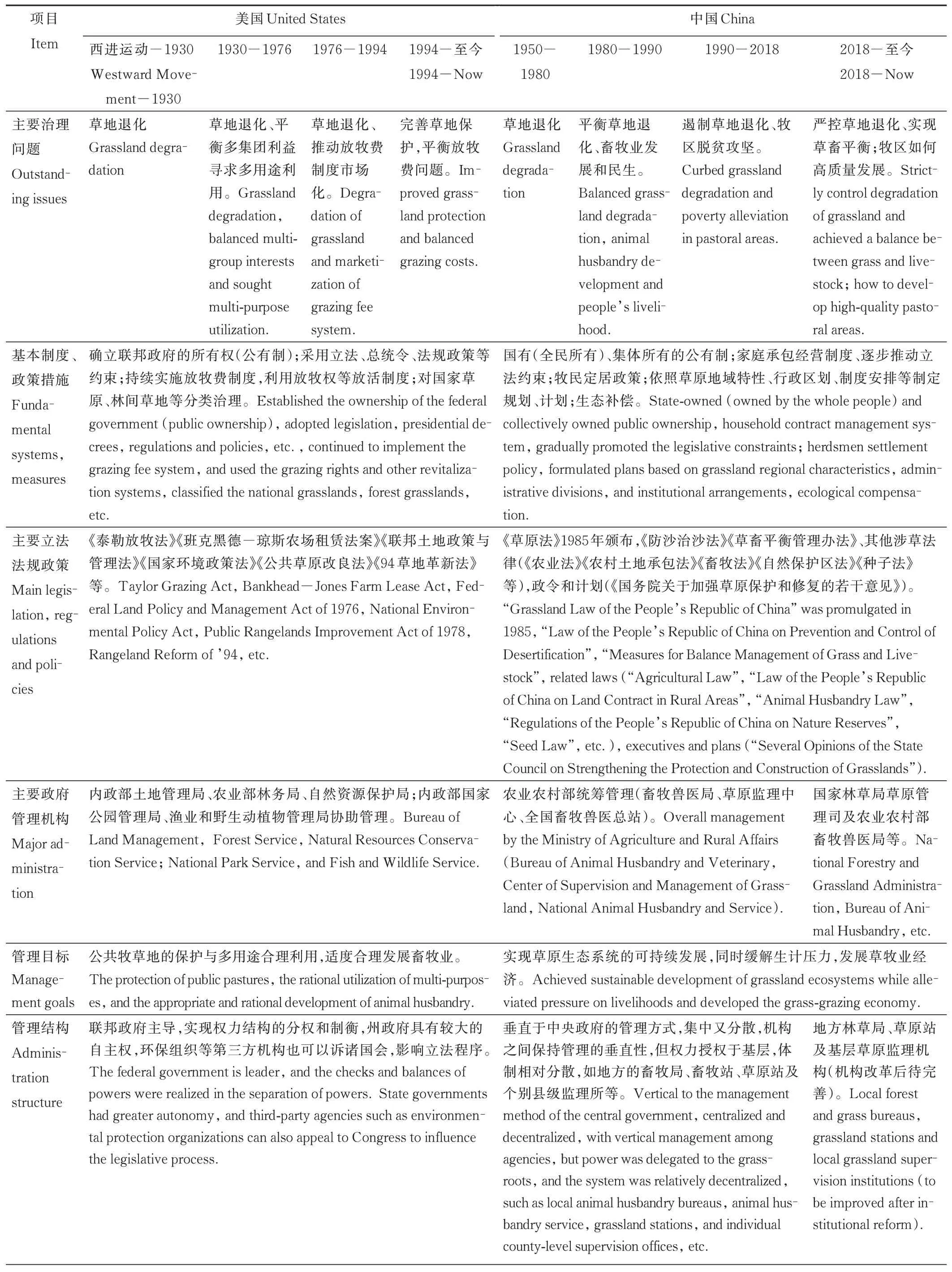

4.1 中美草原主要治理差异

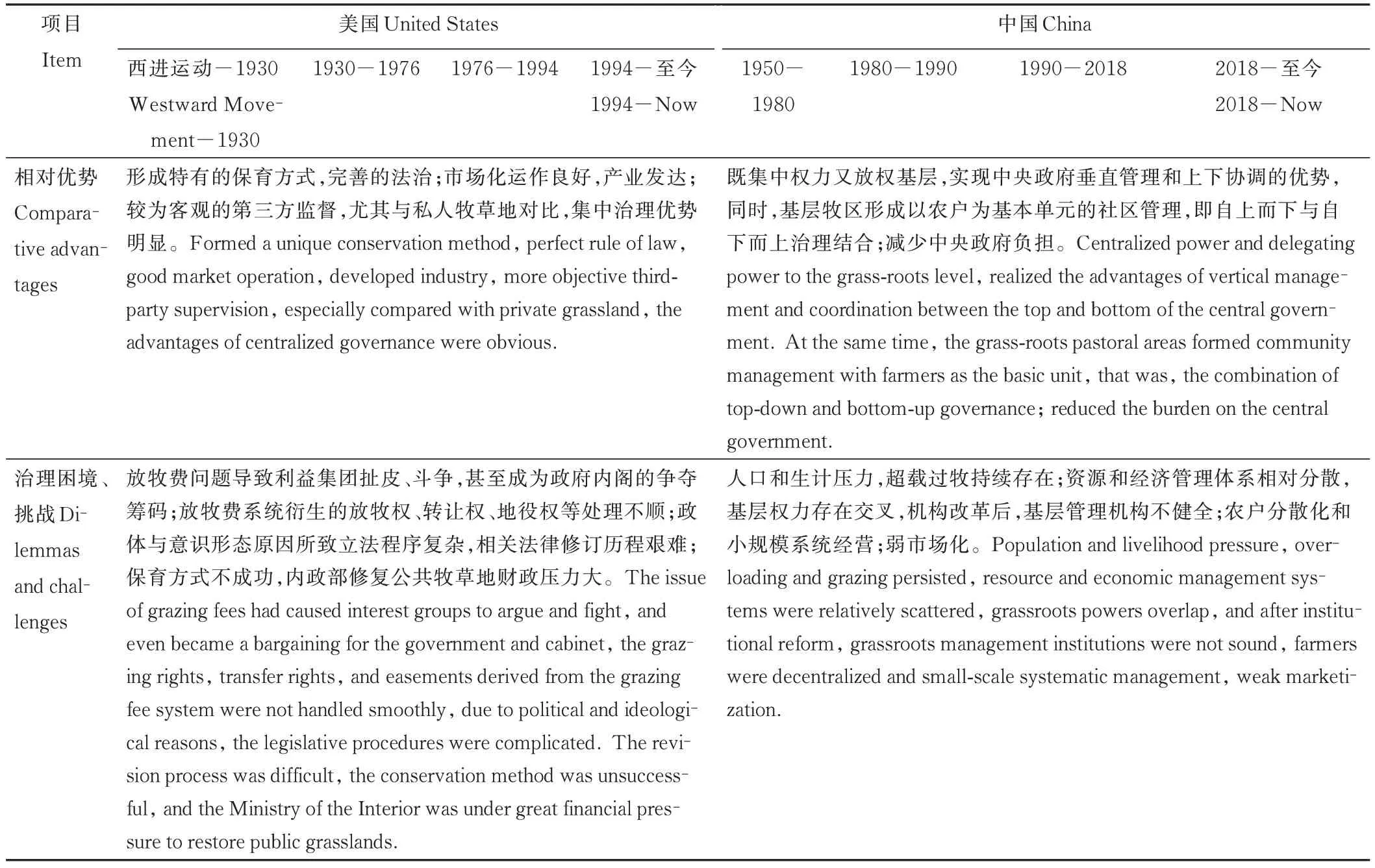

美国公共牧草地的治理历程比中国起步约早40年,就治理阶段而言,两国都是经历了退化再治理的过程,但就法律法规的完整性及适应性而言,我国的配套制度存在难以落地或不完善的状况;在政策目标层面,美国自大萧条恢复后,始终坚持了多用途使用的原则,草原产业的发展与草地保护同样重要,但中国则明显更注重民生,尤其是牧民的生计问题,显然,中国基于本国的政体与经济体制,决定了在管理目标上与美国的巨大差异(表2)。在两国政体、发展阶段、制度政策背景均差异较大的情况下,同时采用了公有制作为治理草原的基础,围绕草地退化、草原生态系统的可持续发展展开了政策的调整与演进。共性之余,两国差异的探讨对优化中国草地治理亦具有一定的借鉴意义。

表2 中美两国草原主要治理差异[40-41]Table 2 Main differences in grassland governance between China and the United States

续表Continued Table

4.2 若干启示

中国的草原治理正处在转折的重要时期,在乡村振兴战略中占据极其重要的地位,如何实现“山水林田湖草”的一体化,走上“绿水青山就是金山银山”的道路,从而在生态文明建设中发挥应有作用,是我国草原管理变革需要再次思考的问题。

以草原生态治理与牧区建设的现有成效看,中国一直力图实现重生态、重保护、重民生、重产业的复合路径,尤其以政策性的生态补偿实现草原保护与修复,引导牧区发展。纵观美国草原管理体制与治理体系的推动进程,可以提供如下较好启示:

1)突出我国公有制治理的优势,坚持草原承包经营制度,并不断完善草原治理法治化。美国由于其政体决定了公共牧草地治理法治化的波折和艰难,尽管其以联邦所有为主导,通过短中期契约的形式实施了草地租赁,即以委托代理形式明确了公共牧草地的市场地位,但日后却陷入了放牧费系统的利益冲突中。较之我国,对草原生态系统的治理始终坚持以人民为中心,基层治理理应成为我国的法治优势。“双权一制”虽存在某些治理局限,但在政府“自上而下”的垂直治理之外,牧民社区中以民间精英为核心的“自下而上”的牧区自治,与政府形成合力。目前法治进程中,我国应充分理解管理机构垂直治理的优势,顺应现有制度并以此创新,首先积极推动《草原法》的修订,明确界定国家和集体的草地权属;其次,坚持草原承包经营制度,对集体之下每个家庭的使用权和收益权赋予草原保护的约束,同时,注重放牧权长期存在这一特定习俗,并纳入法律修订考虑范畴;再次,壮大基层执法队伍,同时聘用农牧民任草管员,实现法治管护无死角;最后,推动国家《草原保护管理条例》,及新《草畜平衡管理办法》的出台,增强政策执行的可操作性。

2)开展草地资源清查与生态效益监测,实施分类分级管理。美国对草地分类治理的思路值得借鉴,自然资源的资产清查是明确产权、分类管理、合理规划的前提,因此,我国首先应对特殊草地予以草原自然保护地(草原自然公园)的形式加强管理,对未包产到户的草地实施分类治理;其次,结合草地资源清查的结果,开展生态效益监测,细化评估准则,合理评判草地质量,在各类草原中按照草地质量设定级别,对于已经遭到破坏且尚未得到修复的草地,即使已经分包到户,也要采用合适的形式统一管理、修复治理。分类分级治理模式旨在合理定位草地生态功能、质量级别,推动草原生态系统保护,也方便合理利用与开发。

3)构建草原生态补偿长效机制,并纳入常规化法治管理。20世纪90年代生态付费项目飞速高涨,但美国推行的个别项目仅针对私人土地及牧草地,公共牧草地的保育除了内政部土地管理局外,没有多样化的操作。尽管我国的生态付费项目较晚于美国,但却是在国有及集体所有草原上的成功实施。目前草原生态补偿已经推行了20余年,在配合现有法治体系方面确实提供了保护与发展的有效路径,并以制度化的形式巩固了退牧还草的生态成效。总体看来,生态补偿项目一是提供了新的生态政策工具,二是一定程度满足了牧民的福利诉求,因此,有必要在三期奖补政策结束后,继续推进草原生态补偿长效机制建设,注重第三方评估机构的监督作用,形成有效的事前、事中和事后评估。同时,要确保在原有标准上,不减少农牧民补助,且形成与草畜平衡治理相挂钩的联动机制,实现保护与利用的统一目标。

4)以经济发展带动生态保护,创新草原生态产品供给方式。美国公共牧草地早早确立的多用途使用原则,正是以市场化手段推动草原多元产业发展。但我国牧区一方面市场化推动缓慢,产业迟迟未实现高水平发展;另一方面多元治理仍停留在表面,政府在生态保护修复和监管方面的投入不足,农牧民缺乏一致的集体行动,草原生态退化趋势难以有效扭转。因此,要充分发挥政府和市场的合力,以激发农牧民积极性。一是加强政策性金融支持和小微金融支持,为当地牧民提供更多普惠金融和保险政策;二是探索牧区产权改革,培育新型牧业经营主体,形成保护与经营的高效体制。为自然禀赋条件优越且分包到户的草原提供更为完善的市场条件,发展生态畜牧业、旅游多元化复合草原经济,开拓生态产业化、产业生态化的发展道路;在没有分包到户的国有草原地区加强生态保护修复,适当展开有偿使用试点,为草原牧区治理改革提供积极的内在动力。

5)深挖草原生态文化,坚持制度与文化自信,推动牧区现代化质量发展。美国在《联邦土地政策与管理法》中明确了草原所具有的科学、历史与文化价值,但由于历史文化局限,主要仅突出了其游憩休闲的功能。我国的草原牧区是多文化、多民族的聚居区,具有重要的非正式约束法则,亦是制度和文明的载体,伴随农村经济发展和现代农牧业兴起,深入挖掘草原丰厚的传统民族文化、塑造现代牧业文明是实现牧区现代化转型,引领现代化治理的有效路径。因此,需对我国北方和南方草原牧区的文化风俗、价值信念区别性的深入研究,重视牧区文化建设,将各地悠久的牧业文明视为宝贵的文化资源,结合我国乡村振兴的乡风文明建设等行动,极大改变牧区面貌,激发牧区基层现代化治理的热情。同时,依托草原现代产业等发展契机,促使牧区生态文明建设与政府主导的治理体系形成良性互动。