不存在的露西

2022-09-16石露芸

◎石露芸

手臂伸出车窗,司机接过摊主递上的豆腐花和糍饭团。豆腐花的塑料壳子是暖的,里面满满当当在晃荡,打在手背上的雨点子却是一粒粒的冰,湿冷冷、沉甸甸。

“冬至,要下雪了。”摊主说。他全身裹成一个高而胖的圆桶,只有一双手出奇的小,红肿,灵巧。

那张订单就是这时候进来的。司机摇紧车窗:得赶快把早饭吃完,了结这下班前的最后一单。

仪表盘旁一个维尼熊造型的手机支架,手机屏显示乘客在两公里外的路口。目的地是城西,天岩山景区,一张难得的大单。拥堵满食物的胃,此刻正将温热蔓延向四肢,唯有大脑还禁锢在通宵未睡后的麻木里。待车子驶近、离乘客百米远处,他醒了。这一醒就是彻底的清醒。

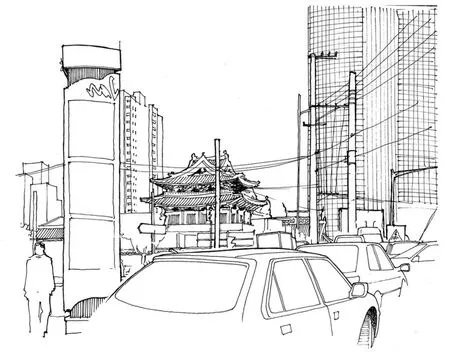

那是一面正黄色的墙,墙体巍峨,女人的大衣是浓稠沉郁的焦糖色,立在墙下,小小的人,头发被风吹乱,一把伞撑在墙脚处。周围没有其他人影。

那么,这附近有座佛寺。一时间几条并行的信息在他脑海里左奔右突,试图串起一条模糊的线索:冬至、本地风俗、天岩山景区附近大片墓园、拒单的代价、平台的惩罚、私家车、触霉头。一张大单——嗯,要迟到了。

车停在落光了叶子的银杏树下,他拨通乘客电话。冰珠子砸在车玻璃上沙沙响,窗外是惨白的天,没有太阳。心狂跳两下,很快平静下来。他尽量用端庄的普通话,但假若对方流露出本地方言的味道,他也做好了随时切换成吴侬软语的准备:毕竟沟通起“本地风俗”来,可以更顺畅。

“乘客您好,跟您确认一下您的上车地点,以及行李的情况。”

“冷得吃不消了……快点儿开过来行吗?”

声音焦躁,娇气,听不出年纪。眼前似乎能看见女人焦糖色大衣的下摆,沾满冰珠,被风卷起来,又拍下去。

她在椅子上歪了会儿,被人推醒:你爸走了。

她别转头看钟:离零点还差十分。她默记下这个时间。暖黄色的床头灯打在父亲脸上,他悄无声息,放弃了一切挣扎。

她忘掉脱鞋,直接爬上床,趴在空出的半边床沿。她摸了摸父亲的额头,沿着额头的纹理、沟壑,触碰到皮肤底下几乎已不附带任何血肉嶙峋的骨骼。

没有余温。她的手掌心传来沁骨的寒。原来,热是这么容易消散的一种东西。

有那么几秒钟,短促静默的几秒钟,身边没有哭声,没有嘈杂声,没有人来人往的说话声,中年独生女那张超长的殡葬任务清单,还没有开始去完成。

她只是跪坐在床头,笨拙地俯下身去,亲了亲父亲的额头:

“没事了,老张,你看,没事了呀。老爸,你解脱了。”

“您在寺的东门附近?天岩山距离三十几公里——恐怕得去加个油。”

他在试探。女人把烟头扔进下水道的栅栏,几乎笑了起来。接下来,他会问,您是扫墓呢,还是落葬?您随身携带——“盒子”了吗?多么熟悉的措辞。在他之前,开走了三辆出租车,两辆网约车。

天色从迷蒙到苍茫的白。寺庙的钟已经敲过,和尚齐声吟唱,结束了功课。开走车的人说,真是抱歉,但这不合规矩。他们说,做生意嘛,总要图个吉利。他们或激烈,或狡猾,大部分人都义正词严,最不可动摇的原则是:这个寄存在寺庙、终点站是墓区的盒子,不能带上车。

这第六位司机,他会妥协吗?妥协是出于善心,还是百无禁忌?女人想,心怀歉意固然没有用,红包,投诉,哭,骂,也都试过了。今天,要靠一个人的力量把这桩事办妥,得另想办法。

她开口,声音是哑的,有种疲倦的温柔:“路上不知道堵不堵,冬至呀。等等——我看见你车了。”

我递了话头给你了,有什么犹疑,你说呀,但凡我坐上车,总不能赶我下来。女人的脚边,四四方方、包裹庄严的盒子摆在墙根的方砖上,支起的黑伞小心挡着雨。

司机说,咳,雨夹雪,路上开不快——您去天岩山,没有时辰要求吧?女人说,不赶时间。说完觉出一种荒谬感,起身把盒子抱在怀里。

电话那头说,我是新手司机,说错话您别生气啊,这天气,您是给亲人扫墓吧?女人单手撑伞,吃力,不耐烦,司机却像是理了理思路,顺溜地说起他的故事:是这样啊,这部旧车子,我呢,每天接送女儿读幼儿园的——小娘鱼很聪明,就是胆小、爱生病,老人说她阳气不足。你想,车子是女儿每天要坐的,带客人去上坟,那没问题;但如果有殡葬用品带上车,特别是“盒子”——我不是迷信的人啊,但心里头,总觉得对小孩子不太好,您理解我说的意思吧?

要是不能立刻打断他,话必然自然而然往下流淌:能不能麻烦您取消订单、重新打一辆,这附近车子很多的……打迂回战是不能够了。

女人立直了身体,从脚踝到腰椎到后颈都挺直了,血液冲向脸颊,就快要爆发,最后却笑了,笑得眼泪都快下来:是露西!不要紧的,是露西啊——我养了她十三年了,一只泰迪狗,巧克力色的,她的骨灰盒,本来想让宠物店代葬的,想想还是自己跑一趟吧——泰迪狗呀,没啥不吉利的,也不会惊吓到小朋友。这样吧,我回程还坐你的车好吗?

女人望向车子的方向,车子缓缓启动了,朝着正黄色寺庙外墙的方向滑行过来。女人随手把自己一条丝巾系在盒子外打了结的绒布上。丝巾上真的有一只狗头。女人擤了把鼻涕,上车了。

“两条杠!你信吗,通红……腰酸,医生说指标还可以,就是浑身难受。你想要男孩还是女孩?你非得去跑长途吗……有了胎芽了,可是没有胎心,我还要忍受多久这样的折磨!为啥要住六楼呢,还是六楼的阁楼……啊小东西在我肚子里动了,你摸你摸你摸……你有几天没出车了,你在家里能干吗?没事,就是出了点血……买粉红衣服还是粉蓝衣服好呢?医生说,还是做个穿刺比较保险……是个女孩,他们放去哪里了,护士死活不让我看一眼!我发抖,没力气哭,元宝!元宝你为什么要离开我……滚开!你滚!这一开始就不是我想要的生活!”

往事烧成炭,不留余烬,但尖利的噪声时不时还会从炭的深处冒出刺来,不绝如缕,戳弄戏耍他一番。后来,他得了偏头痛,不再跑长途,但开始开夜车。就像很多年前,他还在读夜校,下了课骑自行车回家的感觉,夜晚很孤独,也很空旷自由。

穿焦糖色大衣的女人上了后座。在平台提示音提醒她戴上口罩之前,能看到她的面容,有种慢条斯理的美,是那种和生活较不动劲、又非得硬上的疲乏感。她把盒子放在身旁司机的视线无法抵达的地方。大衣脱下来,沾过雨水的一面朝里折叠,整整齐齐地放在座椅上。她的身材仍有少女的姣好,叹口气却像是已过了一百二十岁。司机忽然很想听她说说话,也许他还想继续试探什么吧。

“天岩山还葬宠物?墓地花不少钱吧?在我们小时候,可没有这样的时髦。”这似乎是在有意邀请她开口讲本地话了。她的音色不算美,但语调慢吞吞、笃悠悠,有种不动声色的骄矜之气,讲吴侬软语想必适宜。但她不。

“我们小时候,上坟是在清明,牵着大人的手,坐公交车一路晃荡,跟春游踏青没什么两样。隔了几代,墓碑上的名字也不大认得,哪里懂得什么悲伤。”女人一开口竟是这样危险的话题。一时间,也分不清是谁在试探谁。

司机说:“大人是有悲伤的。大人的悲伤看不出来。”

“办完事,天气好,中午就在外头吃碗浇头面,遇上父母心情不错,再炒上一两个时令菜。父母心情复杂,就说说家族里的陈年往事,小孩子听起来,遥远得像历史传说。”她的声音绵软,却寂寥。

车子尚未驶出老城区,红灯多,停停走走。司机聚精会神开车,接话却接得陡峭:“家族大,热闹。小时候也见过大家庭的,遇到事情,大家一起出力。”

“长大了,总有许多身不由己之事。各人有各人的事要忙。”女人沉默片刻,决定暂时撤回安全地带,“死只狗,在旁人看来,也是小事。”

“你这只露西,养了多少年了?这么当它个宝贝。”

“十三年了。要是个小囡,要小升初了吧。烦恼也多。”

“也是高寿了,吃吃喝喝一辈子,撒撒欢、闹一闹,也不用种地,也不用捉耗子。”

“最后的日子里,也吃了不少苦头的。终归不像小孩子,一天天看着她,永远比你年轻,永远比你有希望——你家宝贝,要幼升小了吧?”

司机朝车内后视镜瞥了一眼,正好撞上女人的视线,那是隐隐然含讥带笑的眼神。他的怒火腾得上来,在上高架前的最后一个红绿灯路口,他猛踩一记刹车,几乎轧上斑马线。

不知道这些坐车的人,哪里来这么多优越感,你甚至连一辆自己的车都没有,你甚至要靠撒谎才能坐上车。我确定你在撒谎吗?不,我也不愿意往那儿猜,因为那样的话,你就太卑鄙了。盒子里装的什么只有你自己知道,其实我并不在乎里面是不是你的露西。就算是烧成灰的狗,你用这只狗类比别人家的小孩子,你这不是在挑衅吗?哦对了,你是一眼就看穿我不像一个父亲是吗?也许我不配拥有一个女儿?还是你根本就不在乎,别人家的小孩子会坐上这辆因为你而倒霉的车?元宝,我该怎么保护你呢?

我从来没能好好保护你。

刹车的一霎,女人本能地去扶身边座椅上的盒子,额头几乎撞上前座椅背。指尖所触之处,厚实的绒布底下是沉重刚毅的木头。

两个月前当她第一次捧回这只骨灰盒的时候,木头的分量让她吃惊。当然这更可能是一种经过特殊处理的重量上的假象,用来抵挡灰飞烟灭的虚空感。

待她坐直身体,安静看窗外风景,车子已飞驰在高架上,老城区熟悉而沧桑的面貌迅速下沉,被抛在视线后面的低洼处。刚才后视镜里那张男人的脸,从轮廓看尚年轻,有两道浓眉。但她没敢再往镜子里看。车内笼罩着沉默,连导航仪的语音也被关闭,只有被掐断的话头还在半空漂浮,不久就跌落在地,再没可能由谁弯腰拾捡起来。

女人把手伸进随身背的帆布包,手指触碰到一个亚克力材质的小扁盒子。她把它轻轻握在手里,抚摸它宝蓝色的边框、透明的小窗户、放食物的精致的小栅栏。一种叫金蛉子的昆虫曾经住在这个小房子里,在她的童年,虫子们会嘹亮地歌唱一整个秋天,而它们的主人总是把盒子放在棉夹克内层的帖胸口袋,用体温支持一代代歌唱家们活过春节。几十年过去,亚克力盒子依旧晶莹美丽,今后也将永久陪伴它的主人了。

佯装闭目养神,女人在心里梳理了一遍到达墓园后要办的诸多事项:碑上待镶的照片,门口店铺预订的花篮,给工人包的辛苦费……再核对一遍手机上的预约码。那种孤立无援的焦灼感又浮现起来。当手机页面切回网约车平台的时候,她发现车子已悄悄偏离了系统设定的路线。

下了高架,车子进入一个泥泞颠簸的路段,货运卡车来回呼啸,路两侧既无慢车道,也没人行道,绿化带内枯败的草皮蒙着一层灰蒙蒙的尘土。车速在加快。司机不解释,女人也假装不关心,不闻不问,听天由命。

五分钟后,车子驶入加油站。女人在心里笑话自己。她好想像猫咪那样,弓背伸个懒腰。

穿制服的小弟举起油枪,计价器上的数字在飞跳。司机闷声不响下了车。女人摇下一半车窗,雨雪已停息,风声却声势浩大地在呼啸,冷风刮过皮肤,像带刺一般。干活的小弟穿得单薄,极短的头发,瘦削,耳朵上挂着一副红色耳机。

女人下车来舒活一下双腿,这才凭本能发觉原来对方是个女孩子。加完油,女孩面无表情,蹦蹦跳跳跑回小超市。

司机从洗手间往回走,他摘了口罩,这是女人第一次正面看见这个男人:大概就是个普通人吧,穿条颜色黯淡的牛仔裤,肩膀宽,走路微微有些驼背,胡子楂从下巴龇出来,眼神不算明亮但和善,看起来倒不像个坏人。

两人的视线有一秒钟的交汇。女人没穿大衣,一身黑色,哆哆嗦嗦先上了车。

待司机也上车,她说了句:“谢谢你。”

声音低,但是诚心诚意。司机过了一会儿才回答:“还有十几分钟就到了……你系好安全带。”

女人先结清了这一程的车资,然后约定一个小时后出来。她把伞留在车里,双手捧住盒子。司机看着她的背影慢慢融入人群,再也不见焦糖的踪迹。

他关了空调,在车里眯了会儿。往常这是他正常睡觉的时间,有时一觉睡到下午四五点。今年的墓区在冬至这天限流,但上午仍是人流最密集的时段,停车场的小车进进出出。一个裹着军大衣的半大老头,袖起双手,坐在一个岗亭形状的凋敝的小屋,指导来往司机扫码付费。有时他也出来指挥倒车,大声呼喝,运筹帷幄。胸前悬挂一只辨不清颜色的旧书包,像极了古早年代的公交车售票员,而他从包里掏出的是停车费的手撕发票。

这里有宠物墓地吗?下车抽烟时,司机问。

草坪墓?有啊,山景房、树葬、塔葬,都有。我问的是宠物墓地,就是葬猫啊狗啊那种。老头看司机一眼:外国才有,你葬到外国去吧!见对方脸色不好看,老头补一句:具体业务我也不懂,你还是去窗口问问。

司机坐回车里。这女人一开始就没想说真话,他想。

我已经好言好语恳求,说自己女儿胆小多病,但她依然决定撒谎。这对元宝是非常恶毒的。无论元宝是不是存在。难道这个恶毒的女人就没有自己的孩子吗?她就只想达到她自己的目的,也就是把谁谁的骨灰运到墓区埋掉——而我只是个工具人而已。我接到她的单,只是基于平台的某种算法。就像眼前这个收钱的老头,还有加油站的小工——对我来说他们也都是工具人。我不太可能关心他们的喜怒哀乐。我没把他们当作一个个真实的人。这个女人,对她来说,我也就是个摆渡客,把她的“盒子”从寺庙摆渡到墓园。

也许她一开始就知道我知道她在说谎?也许我也知道她知道我的“女儿”不存在……他混沌的脑筋从这里开始打结、缠绕,对睡眠的深度渴望即将彻底征服他。

他从平台下了线,决定空车驶回家。“冬至大如年”,但他只想要不管不顾闭门睡个大觉。

已经开出停车场,想起女人的伞还留在车里。天空依旧是一派大雪前的阴云密布。他靠路边停车,犹豫了一两分钟,这时他的车窗被人敲响。他摇下窗,他的嘴角无意识地在模仿她含讥带笑时的那种表情:“狗葬完了?”

他看见女人的脸色苍白,眼神空茫,好像没有能力理解他说的话似的。他又淡漠地加了句:“我下班了。”

他想要摇上车窗,但女人的双手此刻正倚靠在窗框上,她身体前倾,浑身骨骼在震颤,她像是在抽泣,但却没有一滴眼泪,想说话却迸不出来一个字来,牙齿发出吓人的格格的撞击声。

那天,在开回市区的路上,唐渊那辆车的整个后座、地毯,张玫意的大衣、长发,都承受了深重的灾难。玫意开始干呕的时候,也曾努力想要把头伸出窗外,但一切都来不及了。

唐渊多年后回想起来,那仍是他从小到大记忆里最寒冷的一个冬至,雪下得不大,但湿冷的空气浸透到心脏。所以他特别记得从沙发上昏睡醒来的那一刻,鼻子里闻到的温暖的香味,耳朵里听到的咕噜咕噜冒泡的声音。是火锅里沸腾的牛肉和香菇稀释了他的深睡,把他从深陷的沙发里拔出来。

后来,每次他在冬天吃上一口滚烫的牛肉锅,都会想起玫意家旧沙发那略带粗糙感的棉麻质地。

玫意花了有个把钟头在洗澡。她把里里外外的衣服都换了,里里外外都是新的,出来的时候头发盘在头上,全身有种湿漉漉的光彩。

“这下我不臭了,”她自嘲,“只有你发臭的车子还在店里洗……”

几年后,玫意生下个孩子,是个男婴,乳名叫小元宝。

唐渊是在朋友圈看到这消息的。照片上的玫意显得白胖了些,小元宝的胳膊和腿更是像一节一节嫩白的塘藕。玫意准备在冬至前夕回国探亲,给父亲扫墓。此时唐渊已在本地最大的驾校做教练,闲时仍跑跑网约车。

每天一早出门,他从高而胖的摊主那儿买热气腾腾的豆腐花,摊主小巧的胖手灵活翻腾,嘴里闲扯一两句:“跑到大单了?”

唐渊想,许久不走动了,我得给小元宝准备份礼物。世上有很多元宝,他们都是美好的。

只有露西,露西始终是不存在的。没有人记得露西了。