城镇空间扩展与景观生态风险时空耦合机理研究

——以广州市为例

2022-09-15冯兆华赖焕明吴大放林添华陈春利

冯兆华 赖焕明 吴大放* 林添华 陈春利

(1.湖南省第二测绘院,湖南长沙 410004;2.广州大学地理科学与遥感学院,广东广州 510006)

城镇化及城市工业化会对区域生态安全和社会经济可持续发展产生不利影响,导致资源消耗强度增大、城镇建设用地增加、耕地减少等连锁问题,引起城镇生态环境变化。生态风险评价研究成为现代社会的重要议题。生态风险评价的研究已形成比较系统化、规范化的成熟理论体系[1-4]。现有研究更多地对城镇化过程中的生态风险效应进行评价,对城镇空间扩展过程中景观生态风险评价的耦合关系研究较少。本文对广州市的城镇空间拓展与景观生态建设现状开展分析,探讨其在城镇空间扩张过程面临的问题及产生的耦合效应,以广州市自然环境数据和社会经济统计数据为基础,构建广州市景观生态风险评价体系,探究城镇空间拓展与广州市景观生态风险时空耦合机理,为进一步开展国土空间开发建设适宜性评价研究提供参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

广州市位于珠三角地区,是广东省的省会城市(东经112°57′~114°30′,北纬22°26′~23°56′),气候特点为夏季多雨期、冬季干旱少风,是典型的暖温带大陆性季风气候。研究区土质疏松且多丘陵,地势呈南北方向,北靠山地,东南方向为珠江三角洲平原,东部为山区地带。

1.2 数据来源

本研究从全国地理信息资源服务系统获取广州市行政边界矢量数据;通过全球30 m地表覆盖数据官网和清华大学地球系统科学系研发的FROMGLC10产品获取原始数据。数据经处理分析,得到2000年、2015年的广州市土地利用数据。

2 广州市城镇空间扩展特征

2.1 城镇用地空间扩展来源

本研究选取广州市2000—2015年的土地利用数据,土地利用类型、规模和空间扩展方式等不同导致土地数据变化情况存在差异,利用ArcGIS 10.2的数据处理功能,将处理后的广州市土地利用数据分为7种,分别为耕地、林地、草地,湿地、城镇用地、水域和未利用地。基于广州市2000—2015年的土地利用转移矩阵,针对城镇土地空间扩展的土地来源及所占面积和比例,开展统计与分析。

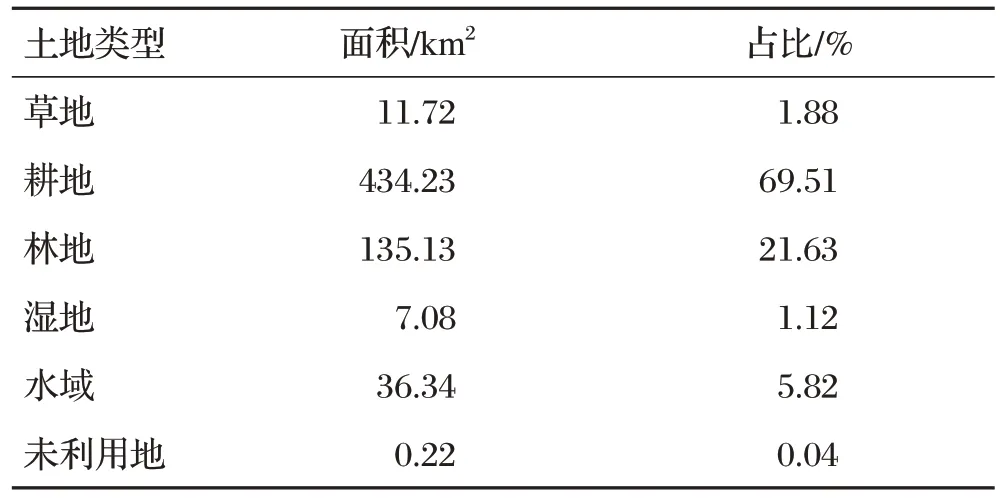

2000—2015年,广州市城镇用地的主要扩展来源为耕地和林地。其中,约70%的扩展土地来源为耕地;其次为林地,占比约21%。城镇用地扩展来源占比由大到小依次为耕地、林地、水域、草地、湿地、未利用地。

广州市2000、2015年城镇用地扩展来源及百分比如表1所示。

表1 广州市2000、2015年城镇用地扩展来源及百分比

城镇空间扩展由城镇扩展强度指数和城镇建设用地相对变化率衡量,城镇扩展强度指数能够反映地区经济发展水平和城镇建设规模扩大程度。

式中:Er——城镇扩展强度指数;Ub、Ua——末期和初期的城镇用地面积(km2);U——土地总面积(km2);ΔT——时段。

2000年,广州市城镇用地面积为823.76 km²,2015年增至1 445.65 km²,城镇扩展强度指数0.57。城镇土地呈快速扩张态势,城市发展空间不断扩大。广州市经济快速增长促进城市化进程和工业化发展,产业结构升级带动工业部门生产效率提升,居民生活方式改善等现象均对土地利用产生影响。

2000—2015 年广州市城镇土地扩展面积为621.89 km2,扩展贡献率为0.59,年均扩展速率为41.46 km2/a,扩展强度指数为0.57。

2.2 城镇用地的扩展方向

分析2000—2015年研究区城镇用地扩展情况发现,广州市城镇用地扩展方向主要为中部地区的西北、正东和正南。2000—2015年,黄埔区、花都区和番禺区等区域的城镇空间扩展较快,主要受广州市中心城区的辐射影响,导致城市化进程较快,城镇用地扩展较剧烈。广州大学城最初定址在番禺区,教育事业发展聚集了大量人口,在一定限度上推动了番禺区的城市化进程;从化、增城、南沙等地区的城镇用地扩展较缓慢,人口数量基数较小,受制于自然地理条件,扩展速度相对较慢。

3 基于景观格局的广州市生态风险评价

3.1 景观生态风险小区

生态风险面积达到研究区景观斑块平均面积的2~5倍时,能够充分反映采样点周边的景观格局信息[5-6]。2000—2015年,研究区平均面积为3.490 8~3.392 5 km²,风险小区面积为6.785 0~11.943 5 km²,考虑单元格划分,应确保单元格的数量能够充分体现研究区的景观格局,避免计算强度、精度出现问题。本研究选取3 km×3 km的风险小区作为评估单元,运用等间距采样方法,研究区具有819个风险小区,以网格中心点作为景观生态指数的样本点。

3.2 生态风险模型参数分析

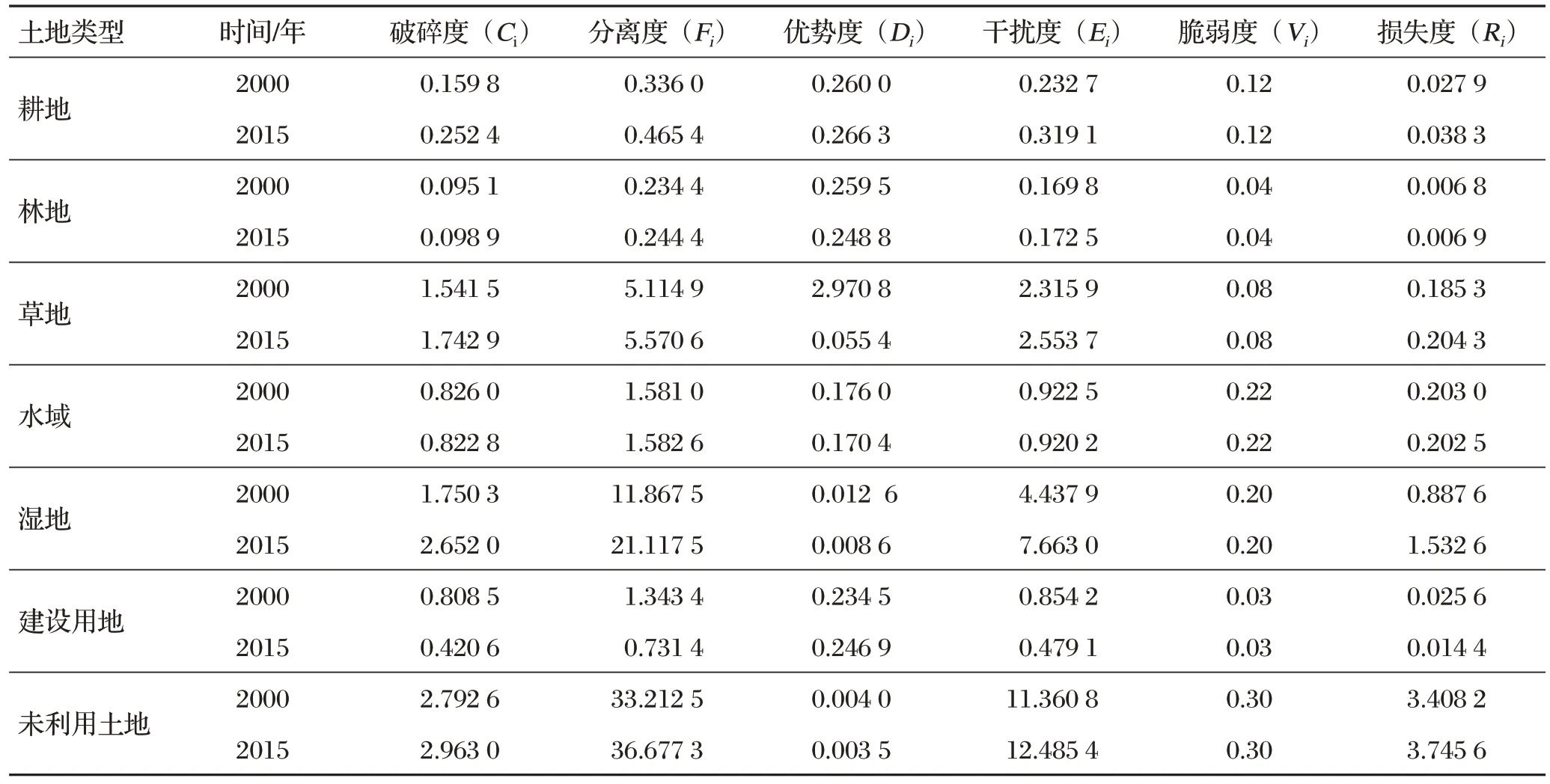

结合广州市2000年、2015年的景观类型图和生态风险模型,利用Fragstats 4.2计算生态风险模型参数。2000—2015年,广州市不同景观斑块数量增加,由2 107个增至2 168个,整体破碎度呈上升趋势,从1.139 1增至1.278 9。其中,耕地面积减少460.25 km2,从2 603.31 km2降至2 143.06 km2,斑块数量增加,景观分离度增大,优势度增加,表明广州市耕地完整性逐渐减弱。2000年,草地是广州市最具优势的景观类型,受人口增加、城市化等因素影响,优势逐渐消失;2000年和2015年,水域的景观格局指数基本重叠,表明水域的完整性保持良好;林地面积由3 184.58 km²减至2 598.28 km²,人为干预使林地破碎度持续升高,优势度不断降低,破坏程度加剧。城镇用地占土地总面积的比重不断增加,城镇用地空间扩展速率上升,景观格局的影响持续增大,景观优势度在研究期内基本稳定,城镇用地斑块数量呈递增趋势,干扰度和损失度均下降;湿地的斑块数和面积均减少,景观优势度下降,干扰度和损失度提升,未来广州市应加强对湿地资源的保护。

广州市2000年和2015年的生态风险模型参数如表2所示。

表2 广州市2000年和2015年的生态风险模型参数

3.3 生态风险组成结构分析

2000年广州市土地利用景观生态风险指数的理论半变异函数的基台值为0.276 5,表明广州市内局部地区存在较高的生态风险,且较高的生态风险区呈不均匀分布,整个景观内生态风险程度的差异性较大;2015年的基台值减至0.162,各处基本存在生态风险,随人类改造活动的影响程度加剧,风险程度的差异减小,但局部范围内的值仍很高。

从主变程角度分析,2015年变程远超2000年,可能因为随着城镇化发展,人类活动加强,外界干扰对生态系统的影响范围加大,各区域内土地利用类型的差异性变小,风险指数的空间相关距离增大,风险源的影响范围加大。

2000—2015年,块金值/基台值(N)≤25%,表明土地利用景观生态风险存在明显的空间相关关系。块金、基台的比值能够反映块金值方差在整体空间异质性变异中的作用。2015年生态风险半变异函数的块金与基台比高于2000年,表明由随机因素引起的空间变异的比重上升。

土地利用景观生态风险指数的理论半变异函数如表3所示。

表3 土地利用景观生态风险指数的理论半变异函数

3.4 生态风险空间分布特征

利用ArcGIS 10.3软件,根据半方差函数的模型及其参数,采用克里格插值法对广州市的生态风险空间进行插值。采用自然断点法将风险等级划分为5个等级,即低风险区、较低风险区、中风险区、较高风险区、高风险区。对2000年和2015年的生态风险指数进行高斯模型、稳定模型拟合,采用Kriging插值绘制广州市2000年和2015年的生态风险分布图。

将采样数据分成5个等级,分别为高级生态风险区(ERI≥0.54)、较高生态风险区(0.26≤ERI<0.54)、中等生态风险区(0.12≤ERI<0.26)、较低级生态风险区(0.05≤ERI<0.12)和低级生态风险区(ERI<0.05)。

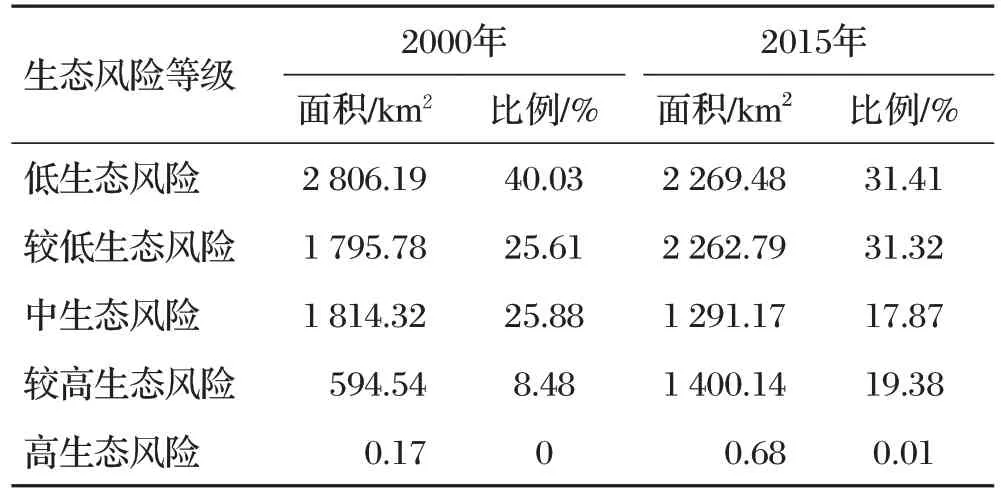

景观生态风险等级面积统计如表4所示。

表4 景观生态风险等级面积统计

从空间分布角度分析,2000年低生态风险区的面积占整个广州市面积的40%,以从化、增城、越秀、海珠等广州市北部地区为主,主要为林地,且集中连片,连通性较高,破碎度较小,生态损失度较小,故生态风险值小。较低生态风险区和中等风险区比重相近,约26%。较低生态风险区大多紧邻低生态风险区,中等生态风险区主要集中在广州市的南部,如番禺区、南沙区、白云区西部以及增城区西南部。较高生态风险区占总面积的8.48%,主要位于广州市花都区、白云区和佛山市的交界处以及增城区东南部,高生态风险区所占比几乎为0。

与2000年广州市生态风险的空间分布相比,2015年低生态风险区、中生态风险较区面积占比降低,较低生态风险区、较高生态风险区和高生态风险区面积比重提高。从化区以低生态危险区为主,与2000年相比,较高生态风险区面积增长一倍,主要位于花都区西部、白云区和黄浦区北部交界处。增城区由原来的低、较低风险区向中等、较高生态风险区转移,主要因为增城区引进工业和信息化领域的重大项目,大片土地被规划为工业园区。随着城镇建设规模扩大,人口数量不断增加,城镇用地需求的增加给土地资源带来巨大压力,景观生态风险值上升。

4 广州市城镇空间扩展与耕地生态风险的耦合关系

采用地理加权回归模型(GWR),以城镇用地面积为自变量、景观生态风险为因变量,建立城镇用地面积与景观生态风险指数间的关联模型。利用固定带宽模型获取较高精度,采用AICc的方法计算模型带宽。

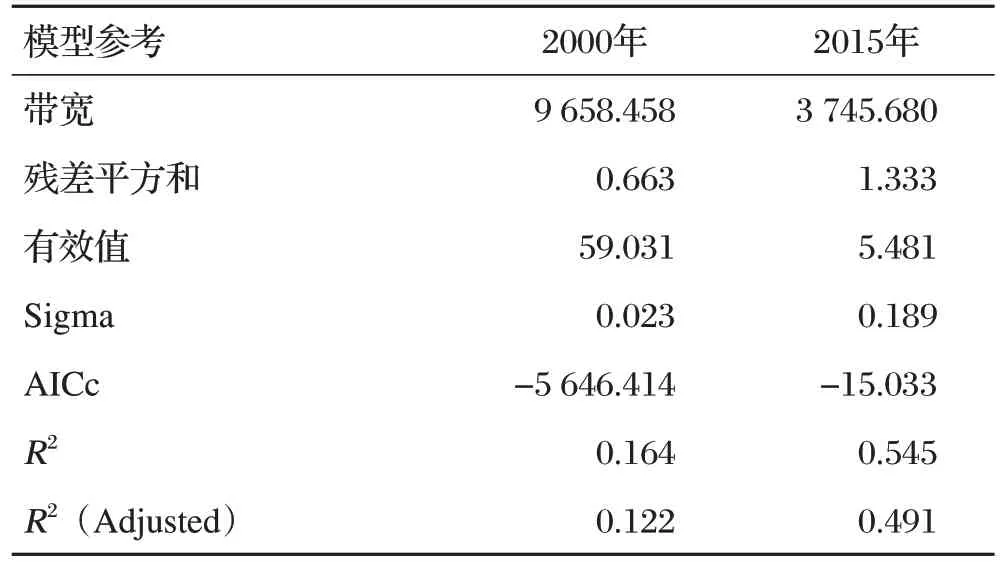

地理加权回归(GWR)模型参数估计及检验结果如表5所示。

表5 地理加权回归(GWR)模型参数估计及检验结果

由表5可知,2000—2015年模型的拟合优度R2具有上升趋势,表明拟合效果越好,2015年模型拟合精度较好。由GWR标准化残差分布图可知,各个年份的局部回归模型标准化残值为[-2.50,2.50],总体上具有良好的拟合结果。

GWR模型中,每个空间单元系数是定值,通过计算得到各个系数的平均值、最大值、最小值、上四分位值、下四分位值和中位值。

地理加权回归(GWR)模型回归系数统计量如表6所示。

表6 地理加权回归(GWR)模型回归系数统计量

用地面积与景观生态风险指数间存在显著相关性,回归系数减小,表明城镇用地面积对景观生态风险的正相关效应逐渐减弱,原因可能是城市土地开发规模趋于平稳,城镇空间集中连片,破碎度和分离度降低,景观损失度下降,在某种程度上造成景观生态风险增加。同时,城镇用地的扩展主要源自耕地、林地等生态用地,对区域生态安全产生一定的影响,可能引起生态问题。因此,应结合城镇的空间拓展与可持续发展,制定科学的规划,合理的生态环境保护是实现城市稳定、健康发展的根本途径。

随着城市化加快,城镇建设用地规模扩大,城市中心区出现较为密集的区域,景观破碎度和分离度不断下降,受制于城镇用地状况,城市的生态环境逐渐恶化。因此,推进城市化时,应控制城镇建设用地的规模和数量。

5 结语

2000—2015 年,广州市城镇扩张面积达到621.89 km2,为2000年的1.75倍,城镇扩展强度指数为0.57。城市空间由中心区向外发展,各方向均有不同程度的扩展,主要在黄埔区、花都区和番禺区,耕地和林地是城镇土地总面积主要扩充资源,约70%来自耕地。2000—2015年,土地利用景观格局发生剧烈变化,广州市城市景观斑块数目增多,整体破碎程度增大,景观生态风险增大,平均值从2000年的0.042 5升至2015年的0.046 9,具有逐步增大的趋势。广州市生态风险模型参数表明,2000年草地作为广州市优势度最大的景观类型正逐渐失去优势。通过构建地统计学方法的变异函数理论模型发现,外界干扰对生态系统的影响范围加大,各区域内土地利用类型的差异性变小,风险指数的空间相关距离变大,风险源的影响范围加大。景观生态风险具有显著的空间相关性,由随机因素引起的空间变异比重上升。低、中等生态风险区面积比重显著下降,较低、较高、高生态风险区面积比重上升。较高生态风险区显著上升,原因是人口增长和城镇化推进,城镇用地扩张,景观生态风险度上升。采用地理加权回归(GWR)方法,以景观生态指标作为自变量、城镇土地面积作为因变量进行耦合分析,两者间均呈现正向相关影响。