局部带夹层的框架结构设计分析

2022-09-15赵琳

赵 琳

(中国中轻国际工程有限公司,北京 100026)

0 引 言

目前,工业建筑发展迅速,钢筋混凝土框架结构的工业厂房应用逐渐增多.一方面,工业建筑的车间有时为了满足工艺布置设备的要求,层高较高.另外一方面,为了满足建筑使用功能和空间布局的要求,会在局部区域设置辅助用房,这就使得结构在设计过程中会出现楼面夹层.由于其带有夹层,并非是标准框架结构,夹层的建模方法就会对结构的计算结果产生不同的影响.

贺方倩[1]等用PKPM计算软件对带夹层的多层混凝土厂房的建模方法进行了研究,发现不同的建模方法在梁柱的配筋结果上并没有太大的不同,只是在指标参数上有一定的区别.该模型选用工程位于6度设防区,往往地震工况不会起到控制作用.吴敏莉[2]等用YJK 软件对高烈度抗震设防地区带夹层的单层混凝土框架厂房的建模方法进行了研究,表明采用层间梁建模方法得到的计算指标更为合理,采用分层建模计算出的结构总质量少,梁柱钢筋用量也最少.该模型夹层区域较小,采用层间梁建模方法导荷一般比较容易.但实际工业车间往往会存在夹层区域较大和位于高度设防区的情况,本文将采用PKPM计算软件,并结合实际工程对局部带夹层的框架结构进行设计分析.

1 工程概况

该工业车间为两层框架结构,在楼面上有大面积的设备.本文为研究带夹层框架结构的设计方法,选取带夹层的第一层部分进行建模分析.其中,车间第一层全长52.2m,宽53.9m,层高7.5m,在局部3.75m高处设有夹层.3.75m夹层处考虑活荷载3.5kN/m2,板厚120mm,7.5m处楼面应工艺要求考虑活荷载10kN/m2,板厚150mm.结构层平面图如图1和图2所示.其中,框架柱截面800×800,框架梁截面400×700,次梁主要截面300×600,楼面设置设备的位置楼板开洞.

此工业车间抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度0.20g,设计地震分组为第二组;场地类别为Ⅱ类场地,基本地震动加速度反应谱特征周期值0.40s.设计基本风压:0.45kN/m2(50年一遇),设计基本雪压:0.4kN/m2(50年一遇),地面粗糙度为B类.建筑物设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为丙类,抗震等级为二级.

图1 7.5m平面布置图

图2 3.75m夹层平面布置图

2 结构建模

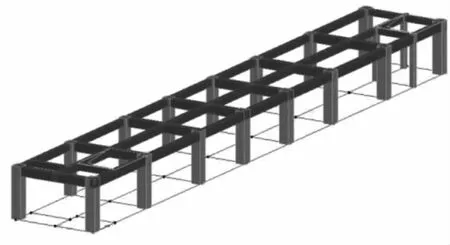

该车间采用PKPM软件进行建模设计,首先将夹层作为一个标准层来单独建模,把所有荷载输入到标准层上.由于夹层和柱子是刚接的,当作一个标准层来输入也比较符合实际情况.此时,没有夹层的柱子设置为跃层柱,即夹层位置不设置节点,通过调整上一层柱子的下节点高,使其直接落到下一层去,这样柱子的计算长度也比较准确.此模型定义为模型一,见图3.此种建模方法计算出的夹层处梁柱配筋比较直观.

(a)第一标准层

(b)第二标准层

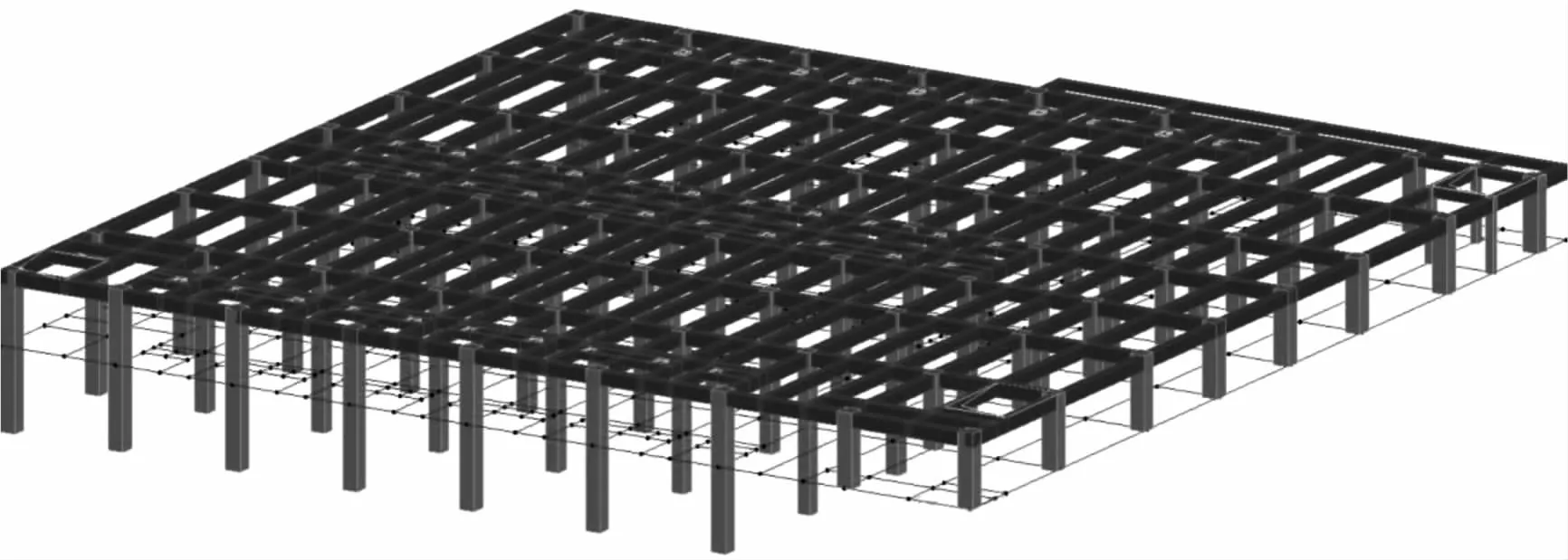

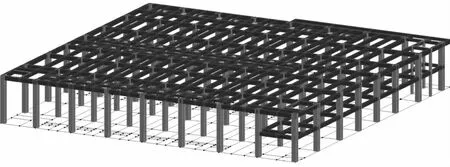

由于夹层面积较大,且存在楼梯、电梯等,若直接采用层间梁方法建模,荷载输入较为繁琐.为了实现组合建模,先把模型一的第二标准层柱子长度恢复默认值,再用层间编辑功能将第一标准层的构件和荷载复制到第二标准层中,组合成新的标准层.新标准层和采用布置层间梁的方法建模结果相同,将此模型定义为模型二,见图4.此种建模方法结构中梁柱配筋不够直观,但楼层质量沿高度均匀分布,指标更符合实际.

图4 模型二示意图

3 计算结果分析

3.1 指标参数

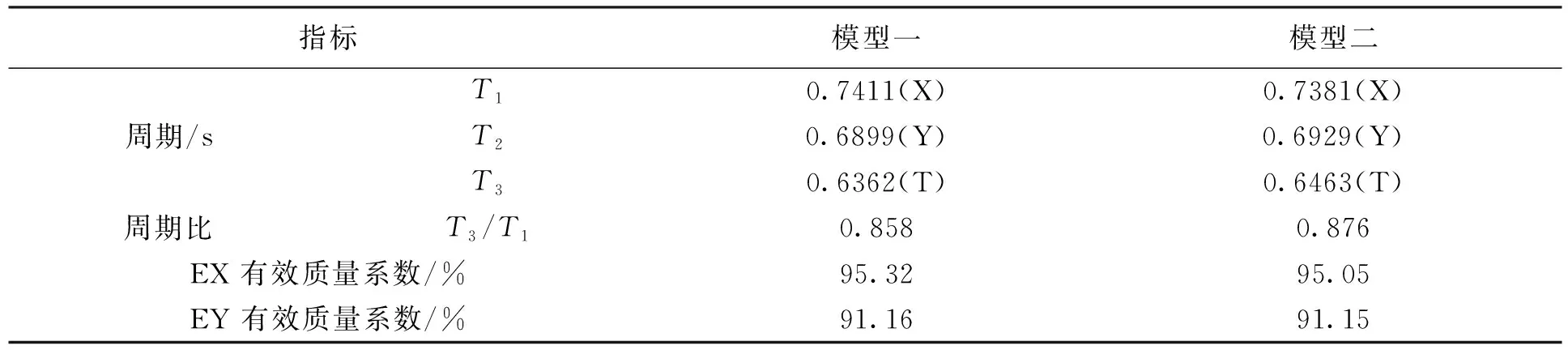

3.1.1 周期及振型

周期比是评定结构平面布置规则性的一个重要指标.《高规》中3.4.5条文[3]规定,结构平面布置应减少扭转的影响.结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.9.条文5.1.13规定,计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%.两种建模方法计算得到的周期及振型参数见表1.由表可得,两种建模方法的周期相差不大,周期比均满足规范要求;参与振型相差不大,均满足规范要求.

表1 周期及振型对比

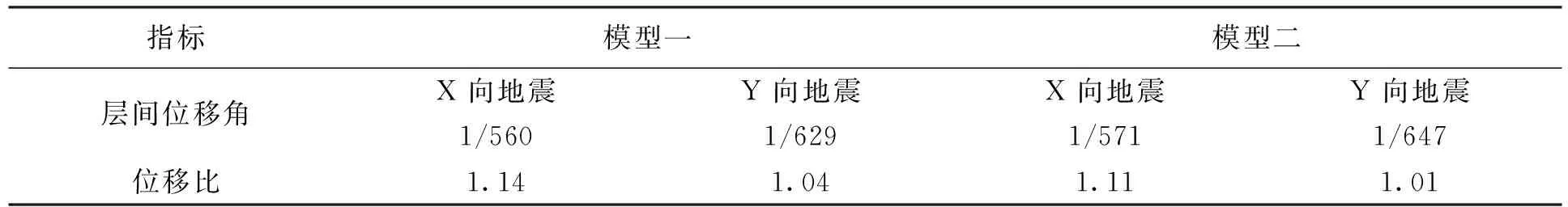

3.1.2 位移角及位移比

最大层间位移角是衡量结构抗震变形验算的一个重要指标,《抗规》5.5.1条文[4]规定,结构在多遇地震作用下,楼层层间最大水平位移与层高之比Δu/h不宜大于1/550.条文3.4.3对于扭转不规则的定义为,在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移,大于该楼层两端弹性水平位移平均值的1.2倍.两种建模方法计算得到的位移角和位移比参数见表2.由表可得,两种建模方法计算得到的层间位移比相差很小,且都满足规范要求,结构不属于扭转不规则.两种建模方法计算得到的层间位移角均满足规范要求,采用模型二得到的X向和Y向的层间位移角均大于模型一计算结果.因此,模型二即组合建模计算得到的层间位移角参数更合理.

表2 位移角及位移比对比

3.1.3 质量比

结构总质量包括恒载、活载产生的质量和附加质量以及自定义工况荷载产生的质量.模型一和模型二的结构自重和外加荷载均相同,因此总质量并没有明显的差别.质量比是衡量结构竖向规则性的一个重要指标.《高规》3.5.6条文[3]规定,楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍.模型一计算得到的质量比为10.47,超过规范限值.这是由于夹层的质量远小于上部楼层的质量,分开建模方法的夹层处质量沿高度分布不均匀.

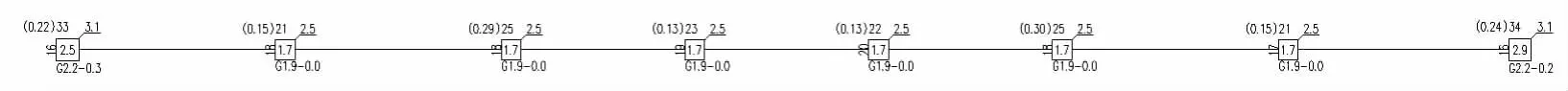

3.1.4 受剪承载力

楼层受剪承载力是判断楼层承载力有无突变和结构薄弱层的一个重要指标.《高规》3.5.3条文[3]规定,A级高度建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%.两种建模方法的受剪承载力比值见表3.由表可得,模型一由于夹层为单独的标准层,抗剪承载力在夹层处发生突变,楼层抗剪承载力不满足规范要求,属于竖向不规则结构.模型二为组合结构,并无楼层承载力突变的情况,满足规范要求.

表3 受剪承载力及承载力比值

3.2 梁柱配筋

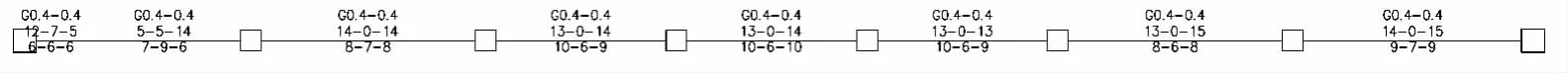

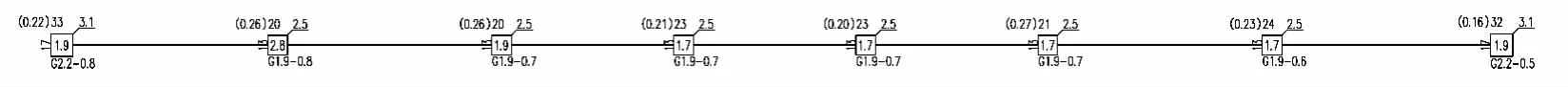

3.2.1 梁配筋

两种建模方法得到的框架梁的配筋结果如图5和图6所示,取一跨表示.由图可得,在7.5m楼层处,模型一和模型二的框架梁配筋结果完全相同.而在3.75m夹层处,模型二计算配筋比模型一大.这是由于模型二为组合模型,夹层处的框架梁在框架结构中吸收的地震力较大,从而框架梁配筋增加.模型一中,夹层为一独立的标准层,是薄弱层,夹层处配筋较小.采用分开建模和组合建模的方法,只是对夹层处的框架梁配筋有影响,其余位置的梁配筋相同.

(a)夹层处梁配筋

(b)楼层处梁配筋

图6 模型二梁配筋

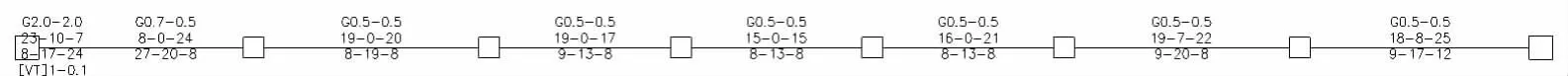

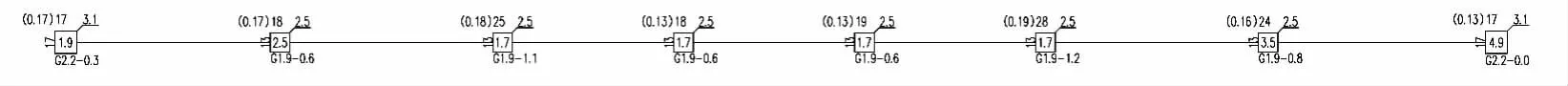

3.2.2 柱配筋

两种建模方法得到的框架柱的配筋结果如图7和图8所示,取一跨表示.由图可得,模型一的框架柱在夹层的上下部分轴压比和配筋均不相同.由于柱子是两段,夹层处存在荷载,柱子在夹层处配筋均比楼层处配筋大.模型二中,柱子是一根连续柱,配筋从夹层到楼层没有变化.模型二中柱子配筋和模型一中两段柱子的较大配筋相同,轴压比与楼层柱子的轴压比相同.由此可得,把夹层当作一个标准层来输入,和柱子刚接的模型,配筋也比较合理,总体上配筋也较少.

(a)夹层处柱配筋

(b)楼层处柱配筋

图8 模型二柱配筋

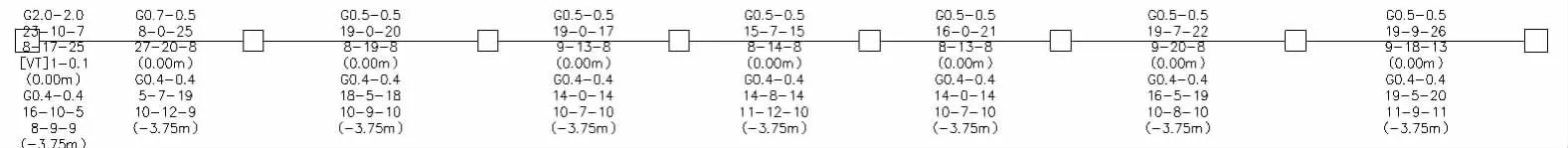

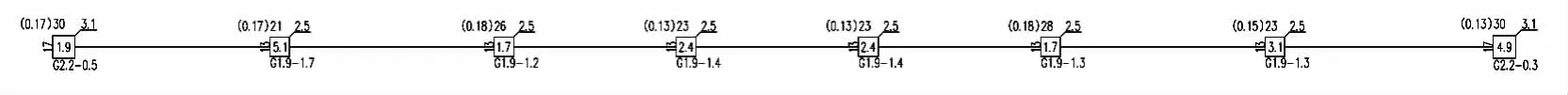

3.2.3 跃层柱配筋

模型一得到的跃层柱的配筋结果如图9所示,取模型二相同跨的框架柱如图10所示.由图可知,两种建模方法中的跃层柱和同位置框架柱配筋差别较明显,轴压比几乎没有差别.模型一中柱纵向配筋比模型二少,最大少了1300mm2.模型一中,通过修改柱底标高,使柱的计算长度和模型二中一致,但配筋小了很多.在地震作用下,组合建模时,框架结构对地震作用更为敏感,且夹层面积越多,吸收的地震力也越多,配筋较分开建模时明显增加.因此,按照分开建模的方法进行配筋钢筋用量最少,较为经济.

图9 模型一跃层柱配筋

图10 模型二同跨柱配筋

4 结 论

本文采用PKPM计算软件,对两种不同建模方法的带夹层混凝土框架结构进行了计算.通过对周期及振型、位移、质量比和受剪承载力等指标分析和不同位置梁柱的配筋分析,得到了以下结论.

(1)两种建模方法的周期相差不大,周期比均满足规范要求;参与振型相差不大,均满足规范要求.两种建模方法计算得到的层间位移比相差很小,且都满足规范要求,结构不属于扭转不规则.组合建模计算得到的层间位移角参数更合理.

(2)由于夹层的质量远小于上部楼层的质量,分开建模方法的夹层处质量沿高度分布不均匀.当夹层建立为单独的标准层时,抗剪承载力在夹层处发生突变,楼层抗剪承载力不满足规范要求.组合建模时,并无楼层承载力突变的情况,满足规范要求.

(3)采用分开建模和组合建模的方法,只是对夹层处的框架梁配筋有影响,其余位置的梁配筋相同.两种建模方法的柱子配筋差异较大,分开建模的方法进行配筋钢筋用量最少,较为经济.

通过对该带夹层的框架结构工业车间的建模研究,采用分层建模的模型计算的结果指标参数不满足规范要求,但配筋更为合理;采用组合建模的模型计算的结果指标参数更合理,但配筋较大.综上,作者认为对于较为复杂的带夹层框架结构,可以分别采用两种建模方法进行分析.