城市音乐文化的跨地域性

—— 以陕西壁画中出现的火不思为例

2022-09-14李雅璇康瑞军

李雅璇 康瑞军

杨荫浏曾通过古代蒙古军入侵今江苏镇江时民间所传唱的讽刺歌谣一例,谈到南北方跨城市的音乐文化互通这一现象。汤亚汀也曾在《城市音乐景观》中举例提到城市音乐文化空间的流动性。事实与理论证明,除地理及人文因素影响下产生的民俗性城市音乐文化活动外,城市音乐也可能在跨城市的互通中存在“异文化”现象。笔者在阅读《中国音乐史图鉴修订版》时,偶然浏览到陕西蒲城洞耳村元墓壁画图(图1)。据考证,该壁画于1269年创作[1]。画面中共有六人,位于画作中间的三人,一人击掌、一人起舞,居后一人演奏火不思。

图1 陕西蒲城洞耳村元墓壁画图

火不思被不少人看作为蒙古乐器。林谦三在《东亚乐器考》中认为火不思源自唐代新疆吐鲁番一童子抱琴图(图2)。该图中火不思的演奏方式、形制与陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中的拨弦火不思基本一致。根据现新疆地区研究,该童子演奏琴很可能为新疆地区“库姆孜”琴。《中国〈玛纳斯〉学辞典》中认为库姆孜为后世“火不思”的源头。元陶宗仪在《南村辍耕录》中提到,“达达乐器,如筝、秦琵琶、胡琴、浑不似之类,所弹之曲,与汉人曲调不同”。 “达达”即蒙古人别称。“浑不似”即“火不思”。林谦三在《东亚乐器考》中提到,“……至迟也自第9世纪即为回纥人所用。后经蒙古人之手而传至今日”上。以上史料均能说明“浑不似”(火不思)自新疆传入蒙古地区,并融合于当地,成为蒙古地区广为传播的乐器。而该乐器在陕西出土的壁画图中的出现,则可能意味着城市音乐文化发生了跨地域性互动。

图2 高昌画中的火不思

根据项阳在《中国弓弦乐器史》中的记载,火不思的形式可分为拉弦与拨弦两种。笔者在此仅对陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中出现的拨弦火不思形制乐器进行探讨。

火不思通过何种媒介实现城市音乐文化的跨地域性互动?其作为“异文化”对于当地人群和音乐本体的接受度如何?本文旨在针对这两个主要问题进行讨论。

一、“异文化”传播的媒介

该壁画所描绘的场景位于由草木、勾栏、马匹构成的自然场景中。根据画中人所穿戴的帽冠、袍服、腰带以及靴子形制所见,该壁画中演奏火不思的应为蒙古族人,或为身着蒙古族服装的汉人。对于该墓墓主身份,现有研究中有三种看法:

其一,《陕西蒲城洞耳村元代壁画墓》中认为该图所示的墓主二人一为蒙古族人,一位汉人;

其二,《陕西蒲城洞耳村元代壁画墓墓主族属浅析》中认为墓主人应为长期生活在北方地区并熟知当时习俗的汉族人,且推断其极有可能为金代宣德州人,在战事的影响下迁徙至陕西;

其三,《元代蒙汉民族墓室壁画比较研究》中认为该墓主人是典型的蒙古贵族。迄今为止,墓主人的身份究竟如何仍然是个谜。但不论该墓主人身份如何,火不思在该壁画中的出现,说明了火不思作为陕西地区存在的“异文化”,已存在普遍性或特殊性的迁徙。

就城市而言,表演地点是城市音乐生活的空间。而城市音乐文化的跨地域性互动,则意味着音乐活动在城市机能下的相互转移和相互影响。以陕西蒲城洞耳村元墓壁画图为例,火不思类乐器是否经历了城市音乐文化的跨地域性互动?

莫尔吉胡在《火不思寻证》中提到了这样一个问题:“云南同内蒙古草原相距数千里,火不思怎么可能在那遥远他乡保存至今呢?”该问题或者可以从忽必烈的征伐路线找到答案。

根据忽必烈南征路线,1253年,其率师南征云南大理国。据乌兰杰在《蒙古族音乐史》中的记载,忽必烈为了嘉奖纳西族酋长摩沙蛮归降,将自己随军所带一半的乐队及乐谱赐予了他。该认识可以从《丽江府志略》中史料加以辅证。其记载:“夷人各种,皆有歌曲,跳跃歌舞,乐工称‘细乐’。筝、笛、琵琶诸器,与汉制同……相传为元人遗音。”另外,白沙细乐中“苏古杜”的存在,也在一定程度上说明了军旅中“火不思”的南传。杨荫浏认为,白沙细乐中的“苏古杜”,正是蒙古南传的乐器“火不思”。该乐器自古代中亚地区传入新疆再传入中原。

笔者将当代“纳西族白沙细乐”演奏视频中的“火不思”(图3)进行了分析对比,可见“苏古杜”现今仍流传于云南地区,且与唐“小儿拨琴”图中乐器在形制上并无较大差异。

图3 白沙细月表演中的“苏古杜”(一排右一)[2]

那么,在忽必烈南征路线中,火不思类音乐是否流传至陕西地区?据《凤翔屈家山蒙古纪事砖及相关问题》的研究认为,蒙古军分别在木华黎、成吉思汗和窝阔台率领下三征金朝重镇凤翔的史实。

《马可波罗游记》曾记录下忽必烈军队打仗时的场景:“按照鞑靼人的习惯,战阵摆好后,就吹奏起各种各样管乐器,继而高唱战歌,直到铙钹和战鼓声起,才开始交战,歌声、铙钹声、鼓声,汇成一片,震撼山岳,使闻者惊骇慌乱。”

从该段文字的描述中可见,元朝忽必烈军队在军旅中携带有大量乐器,并且乌兰杰在《蒙古族音乐史》中提到火不思是军旅中人手一件的乐器。这种情况说明,蒙古族人有行军中演奏火不思的可能性。

另外,根据呼格吉勒图《蒙古族音乐史》的记载,忽必烈统一云南37个部落后,部分随军的蒙古人留在了当地生活。那么可以推断的是,部分蒙古贵族在南征途经陕西时,选择了定居生活。现陕西省凤翔县大海子村大海子人为蒙古族后裔,且传承下来了游牧民族的饮食习惯。

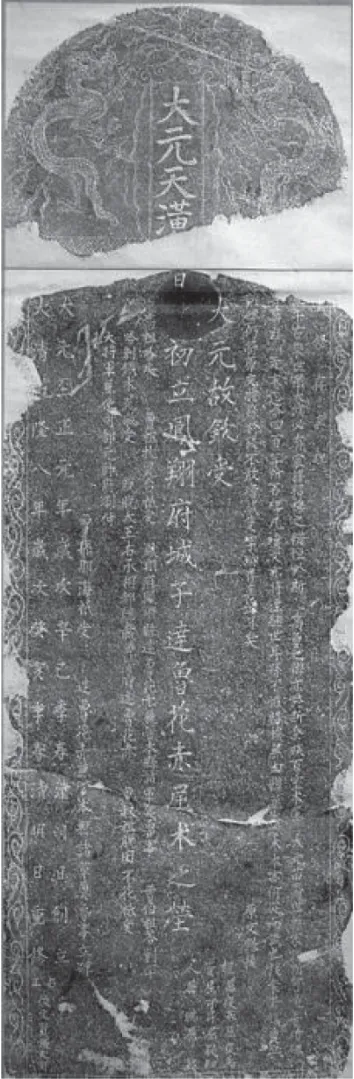

凤翔陈村于2004年出土过一元碑(图4),其记录了成吉思汗一后裔在凤翔为官。该处墓碑的挖掘,足以证明蒙古族后裔有过陕西定居史。如此这般,火不思在陕西地区的存在与流传便不足为奇。

图4 凤翔陈村刻有《大元天潢初立凤翔府城子达鲁花赤屈术之茔》刻铭的墓碑[3]

结合以上文献及实例可见,陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中的墓主人不论是蒙古族人抑或汉族人,火不思在陕西地区的出现,说明了其很可能在当时已存在较为普遍性的迁徙。其作为城市音乐文化的符号,在上层机制与人的行为中相互转移和相互影响。宋元之际,战争与征伐作为城市音乐文化的跨地域性互动媒介,其影响到人的音乐行为,包括社交、流动、居住等。以此延伸,作为空间结构节点的活动地点以及以人为主导的音乐活动,都在人的行为所包含的城市机制中有所改变。以陕西蒲城洞耳村元墓壁画图为例,火不思类乐器则是在人作为媒介所进行的与城市机制相关的战争活动中,实现了城市音乐文化的跨地域性互动。

二、“异文化”融合的接受

《元史·礼乐志》中的一段描述,说明了火不思被列入国乐的演奏乐器中。

“兴隆笙,演奏时乐工三人,一人鼓风囊,一人按律,一人运动其机,则孔雀飞舞应节。殿庭笙、琵琶、筝、火不思、胡琴、方响、龙笛、头管、笙、箜篌、云璈、箫、戏竹、鼓、杖鼓、札鼓、和鼓、秦、羌笛、拍板、水盏。”除此之外,《元史·礼乐志》中记载的胡琴是“制如火不思,卷颈龙首,二弦,用弓扳之,弓之弦以马尾”。从该则史料中也可看出元代宫廷中“胡琴”与“火不思”应该为两种形制相近的乐器。项阳在《中国弓弦乐器史》中曾提到元朝军队征战至云南时,留下了两种演奏形态的火不思,一为拨弦形态,二为拉弦形态。笔者认为,根据古文献的描述,此处拉弦形态的“火不思”,可能为当时元代宫廷中所用的形似火不思的“胡琴”。

从元史中的记载可见,火不思已与其他传统雅乐乐器等实现了宫廷音乐演奏上的融合。

那么,火不思在陕西地区的接受程度如何?从事实层面上,清代方以智在《通雅·乐器》中提到与“火不思”相关的论述:“火不思即今之琥珀词也……今山、陕中州皆弹琥珀词,其制似之,盖浑不似之转语也”。从该段记录中可得到的最直接的信息则为从文人

视角中,明代“琥珀词”(火不思)大量流传于陕西、山西等地区。

另外,据杨荫浏《中国古代音乐史稿》中所述,清初人陆次云作《圆圆传》,其中曾讲到农民起义领袖李自成“即命群姬唱西调,操阮、筝、琥珀,己拍掌以和之。繁音激楚热耳酸心。”该处“西调”即“陕西梆子”、“琥珀”即“琥珀词”。由此可见,至明代李自成农民起义时,“琥珀词”已成为陕西当地“梆子”中重要的伴奏乐器之一。1638年前后,明末清初,西秦腔等乱弹声腔流入安徽,结合当地的民间曲调演变而成的“高拨子”,音调激越高亢,原用弹拨乐器火不思伴奏,后改用胡琴。该演变使得“火不思”无法在当下的陕西梆子中看到,但该处文献至少可以说明,“火不思”在李自成农民起义之前,就已经稳定存在于“陕西梆子”之中,并非只是偶然出现。此处亦可证明,火不思并非短暂出现在陕西地区,而是进行了与本土音乐的融合。但由于艺术形式的不断发展,乐器的使用也进行了调整。

另外,在《度曲须知》上卷《曲运隆衰》中提到:“惟是散种如《罗江怨》《山坡羊》等曲,被之秦、筝、浑不似(即今之琥珀词)诸器者,彼俗尚存一二”这里提到的《山坡羊》《罗江怨》均为散曲。从此段话中可得知,在元及之后散曲的器乐伴奏中,亦有“浑不似”乐器的出现。《山坡羊》为张养浩在陕西省渭南市所作,故伴奏乐器中存在火不思的身影并不稀奇。但《罗江怨》最初流传于湖广地区,可见“浑不似”已然成为各地区散曲伴奏乐器中的“固定成员”。

另外,火不思也存在于民间文学作品之中。明初由西周生创作的小说《醒世姻缘传》中,便有这样一段文字:“把些女客都请到席上,晁夫人逐位都递了酒,安了席,依次序坐下。十来个女先儿弹起琵琶弦子琥珀词,放开喇叭喉咙,你强我胜的拽脖子争着往前唱。”

该文段所述主要为明代山东地区的乡村生活场景。从乡宦家庭伎乐表演中出现的“琥珀词”可见,该乐器成为家庭音乐场景中的一部分。“弹”字也意味着当时文人印象中的“火不思”,是弹拨乐器而非拉弦乐器。

不仅如此,在《金瓶梅》中,乐器“胡博词”出现了三次:如“这妇人……勾引的这伙人,日逐在门前弹胡博词……”描述了潘金莲打发武大郎并勾引门外小伙的场景。另外两处分别为街坊光棍或好色小伙儿弹奏“胡博词”的场景。该三处的描述发生于城市生活之中。虽《醒世姻缘传》与《金瓶梅》同属于文学作品,但通过作者在撰写中的选择与撰写者心态角度去分析,定是火不思(琥珀词、胡博词)应是已经较为广泛进入中原地区乡宦及城镇生活之中,且给作者留下了较深印象,所以作者才会选择该乐器进行文学创作。

值得留意的是,在《金瓶梅》的创作中,作者并未给予“胡博词”较好的寓意。明岷娥山人《译语》中也曾提到这样一段话:蒙古“亦有虎拨思儿,近传其制于中国。然俗乐尚不可传,况番乐乎?必禁绝之可也”。此二处有两条线索值得注意:一为乐器火不思在民间已广泛传播,程度甚至达到了需要“禁”的地步;二为火不思在明代此两位文人中,并非受到欢迎的对象。至于是否能将此作为明代多数文人的对待火不思的态度,笔者暂无法做出推断。但火不思一定在明代民间广为传播,造成了一定程度的影响,为民间各类音乐形式所接受并与当地原有音乐形式融合。

结语

笔者以陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中出现的火不思为例,在历史与活态接通的整体观下,通过宋元之际蒙古族乐器出现在陕西地区这一现象,从“异文化”传播的媒介与融合的接受两方面探讨城市音乐文化的跨地域性互动。

从城市音乐文化互通的传播媒介来看,忽必烈军队在军旅中携带大量乐器,其中作为“国乐”乐器的火不思应也包含其中。并且,从现存陕西“蒙古村”的存在可推测证明,军队在行进过程中,蒙古族人极可能在其经过的地区定居下来,为蒙古族乐器的传播和传承提供了人员支持。“活态音乐文化”的留存与从古文献中记录的陕西地区对于“火不思”的接受情况来看,陕西地区出现火不思并非偶然现象。

从城市音乐文化跨地域性互动融合的接受度来看,根据《元史》等元代官方文献的记载,弹拨类火不思被列入国乐,且在元代宫廷音乐中占据一席之地,与胡琴、琵琶等乐器有着较为明晰的概念区分,应该不是同种乐器。

从关于元明时期散曲及陕西梆子的文献记载中来看,火不思不仅被当地群众广泛接受,且充分融入本地音乐表演中,成为地区性音乐表演的固定伴奏乐器,并与笛、筝等其他汉族乐器充分融合。但可能由于火不思本身的音色特点,导致其在如陕西梆子戏曲形式中逐渐消失,并在当今无法完全追寻到踪迹。此外,火不思也出现在了明代文人文学作品中的乡村、城镇等各类空间场景中。火不思在官方与民间存在的一致性证明了其从上至下受众的广泛程度。

总体而言,陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中的火不思并非偶尔出现,而是作为“异文化”的符号,在城市音乐文化的跨地域性互动中,通过传播的媒介达到融合与接受。根据现有的文献记载来看,忽必烈在军旅途中极有可能大量留下“异文化”乐器与相关乐人,但种种证据指明,火不思真正广泛存在于民间则开始于明朝时期。笔者认为,陕西蒲城洞耳村元墓壁画图中出现的火不思乃是明朝“番乐”开始流行的先兆,一场紧随着政治变迁与战争的城市音乐文化的跨地域性互动正在轰轰烈烈地推动音乐文化的跨城市交流。

陕西地区的城市音乐文化除具有区域自然地理特色与人文特色的文化活动外,城市音乐文化跨地域性互动下的异文化渗入,同属于城市音乐文化空间的重要组成部分。“异文化”受到城市机制与人的行为影响,其互通性在城市音乐的研究中不可忽视。

注释:

[1]该出土年份由陕西省考古研究所研究得出。

[2] 该视频截图选自“丽江市古城区非遗中心”微信公众号“纳西族白沙细乐”合集之三:《三思吉》。链接:https://mp.weixin.qq.com/s/bUTp2PePmfOnK whyV_W3cg。发布时间:2021年8月3日。

[3]图源陕西法制网2021-04-22发表的新闻《宝鸡市凤翔县成吉思汗后裔之谜》,新闻链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=169774577196556019 3&wfr=spider&for=pc.搜索时间:2022.1.7.