RCEP投资争端解决机制的选项及中国的政策选择

2022-09-14赵玉意董子晖

赵玉意 董子晖

2020年11月15日,历经八年谈判的《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,以下简称“RCEP”)签署成功。作为由亚洲国家主导的投资协定,RCEP投资规则凸显两个层面的特色:其一是对现有发达国家投资条约的继承式发展,如通过将GATT1994第20条纳入以实现政府基于公共利益等目标行使规制权的突破;其二是更多体现了亚洲国家对现代投资规则的选择性、保守性接纳,如渐进推进的投资自由化、暂时搁置的投资者—国家间争端解决机制(investor-state dispute settlement,以下简称“ ISDS机制”)等。在当前ISDS机制改革正如火如荼进行之时,RCEP第十八条仅将其作为不迟于本协定生效之日后两年讨论的事项,引人深思。RCEP为何会暂且搁置ISDS机制,其背后缘由为何?RCEP对该机制在未来两年内将依循排斥、重述或重构中的哪种路径,面临哪些可能的选项?中国在ISDS机制上应当如何发挥引领作用,并做出契合自身实际的选择?这些都将成为RCEP中对其投资章节可以继续探讨的重要命题。

一、ISDS机制的特殊困境

国际投资仲裁机制对于国际投资争端的解决具有开创性价值。然而,国际投资仲裁的碎片化一度使其陷入合法性危机与高度动荡当中。

(一)ISDS机制的合法性危机及其理论分歧

ISDS机制自20世纪80年代①可查的第一个国际投资仲裁案件系1987年提起。启用以来解决了数以千计的投资争端②根据联合国贸发会截至2021年12月31日的官方统计,2011年提起的投资争端54起、2012年为56起、2013年71起、2014年60起、2015年达86起、2016年为79起、2017年84起、2018年90起、2019年62起、2020年72起、2021年68起。参见Investment Dispute Settlement Navigator,https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/(最后访问时间:2022年7月26日)。,然而众多的仲裁裁决潜藏着该机制本身的缺陷,其中裁决不一致使其权威性大受质疑,引发受诉国家的普遍不满。该项法律规则及其实施的一致性和明确性缺失极易引发合法性危机(Franck, 2005)。ISDS机制的合法性危机以阿根廷为被诉方的系列争议为始端,愈演愈烈①在2001—2002年阿根廷经济危机期间,阿根廷政府采取的金融措施使其遭遇的国际投资仲裁接踵而至。其中,以美国—阿根廷BIT第11条为依据的案件有四起,CMS案、Enron案和 Sempra案的仲裁机构认为第11条不能适用,LG&E案则适用第11条并解除了阿根廷的责任。。国际投资仲裁过分保护投资者私利的行为也深为受诉国家所诟病。危机导致玻利维亚、厄瓜多尔、委内瑞拉等国相继退出《国家与他国国民间投资争端解决公约》(Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States),这些国家还终止了一些双边投资协定(bilateral investment treaty,以下简称“BIT”)以彻底放弃投资者诉国家机制。发达国家中的澳大利亚也声明在未来缔结的国际投资条约中排除投资者诉国家条款(UNCTAD,2012)。

ISDS机制的合法性危机在学术界引起了轩然大波。主张彻底摒弃者认为国际投资仲裁体制与公法的可归责性、公开性、一致性和独立性存在冲突,提出应由国内法院或者创建国际法庭审理投资争端(Newcombe, 2008)。主张改良者则提出采取立法上进一步明确实体权利含义、程序上增加透明度、创设上诉机制等方法解决裁决不一致的问题。

基于统一的多边投资条约的缺失以及争端解决机构的碎片化,投资仲裁裁决的不一致有其必然性。然而,鉴于国际投资仲裁对投资争端解决的既有贡献,在回应其合法性危机时,宜采取主动对策。首先,ISDS机制对投资争端解决的优势毋庸置疑。截至2021年12月31日,以条约为基础的投资仲裁案件为1190件,投资仲裁庭做出裁决的有807起。越来越多的发展中国家接受甚至全面接受了国际投资仲裁。其次,大量的投资仲裁裁决并非投资者友好型。截至2021年12月31日,仲裁机构做出实体裁决的案件中仅42%支持投资者,55%支持东道国②参见Case name and number,https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/(最后访问时间:2022年7月26日)。具体数据为:有利于政府的仲裁裁决302起,有利于投资者的仲裁裁决229起,并非有利于任何一方的20起。。国际投资仲裁更加注重投资者权利与东道国规制权的平衡。最后,若全面摒弃国际投资仲裁,则投资者只能寻求东道国国内机构或外交解决,历史证明这两种方式都是不令人满意的(Meyers, 2008)。国际社会普遍关注的裁决不一致问题,应可通过机制完善进行修正。

(二)各国对ISDS机制的立场及其评介

根据联合国国际贸易法委员会第三工作组的文件,各国对于ISDS机制改革路径的立场可分为两种:其一,以巴西、印度尼西亚、摩洛哥等国为代表,主张调解和监察员机制、用尽当地救济等对ISDS机制进行限制;其二,以欧盟、中国等为代表,主张设立多边投资法院或上诉机制。美国、加拿大等发达国家也致力于对国际投资仲裁机制进一步完善并积极实践。加拿大—欧盟《全面经济与贸易协定》(CETA)、欧盟—越南投资保护协定均涵盖创设一个新的投资法院体系的内容。中国主张独立上诉机制。美国向来是投资上诉机制的推行者,并在其签署的数个FTA中进行实践。多边或双边投资法院的创设需考虑与现行投资争端解决制度、机构的共存或关系,上诉机制则应考虑与《国家与他国国民间投资争端解决公约》的关系以及对《纽约公约》的影响(联合国国际贸易法委员会第三工作组,2019)。在各国对ISDS机制存在多元甚或完全不同的路径与实践的背景之下,RCEP采取回避或延缓决策的工作方案似可理解。然则,如若从RCEP缔约方之间达成的投资协定对ISDS机制的立场切入,则会更为直观且深入地揭示RCEP搁置ISDS机制的内核。

二、RCEP对ISDS机制暂时搁置的缘由

RCEP将ISDS机制列入协定生效后两年内讨论的工作计划,可以被视作各缔约方对国际投资仲裁改革的沉淀与反思。如若从RCEP缔约方及其相互达成的投资协定中ISDS机制的安排角度视之,RCEP的此项决策必然是深思熟虑抑或各方博弈的结果。

(一)印度尼西亚等消极派的反对使然

从2015年10月16日谈判文本来看,只有中国、日本和韩国支持将ISDS机制纳入国际投资仲裁,并考虑引入上诉评审机制。但是2019年9月,在新西兰、印度、印度尼西亚、马来西亚的坚持下,RCEP谈判方同意将ISDS机制暂时搁置,留待日后讨论(王彦志,2021)。众所周知,RCEP谈判方或缔约方中,对ISDS机制持反对态度者不在少数。印度尼西亚在2014至2015年间单方面终止了18个BIT(UNCTAD,2015)。印度尼西亚提交给联合国国际贸易法委员会第三工作组的改革方案中,其调解与监察员机制意在替代ISDS机制,而其用尽当地救济办法与早期阶段驳回无意义索赔程序或机制,则有意限制ISDS机制运行(联合国国际贸易法委员会第三工作组,2019)。印度是谈判方中唯一未签署的国家,其对ISDS机制也持消极态度。2019年印度终止了7个BIT(UNCTAD,2020)。新西兰在CPTPP中签署的换文或互惠协定亦表明其排斥立场。

(二)RCEP缔约方之间投资条约及其ISDS机制错综复杂

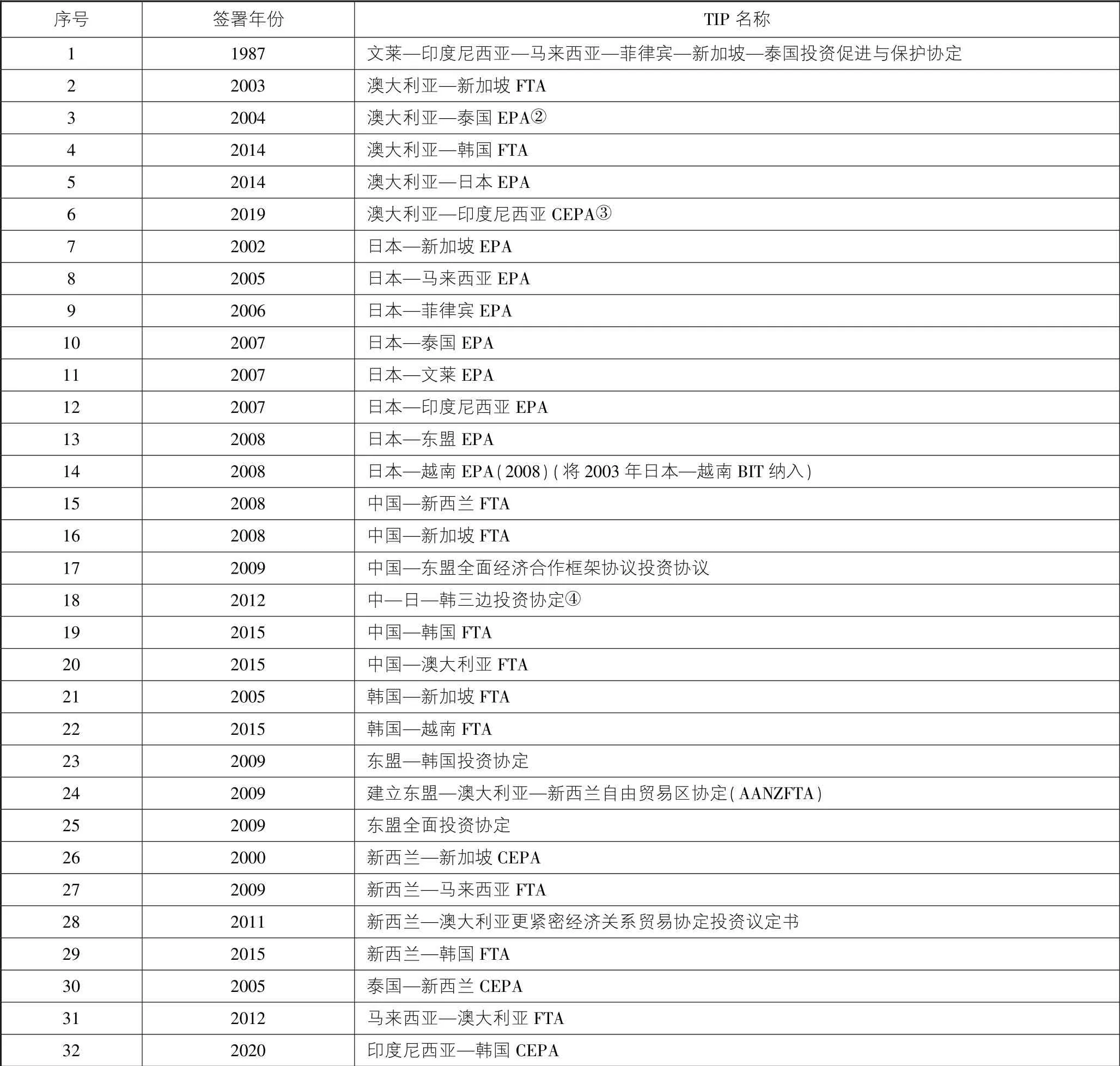

RCEP的15个缔约方之间签署了32个BIT以外的投资条约,这些投资条约形成一个错综复杂的网络体系,其在ISDS机制安排上也呈现出多元化与差异化的特点。

表1表明RCEP缔约方之间有着较为紧密的投资条约关系,其中日本签署的投资协定达10个,澳大利亚9个,韩国8个,新西兰7个,中国6个,印度尼西亚4个。如果从对ISDS机制的立场进行划分,中国、日本、韩国属于积极派,澳大利亚、新西兰、印度尼西亚属于消极派,在投资条约签署数量上两派旗鼓相当。那么,这些投资条约对ISDS机制是否持有整体态度,若有,是偏向积极或消极?表2在梳理各条约文本后对其ISDS机制做了类型化分析。

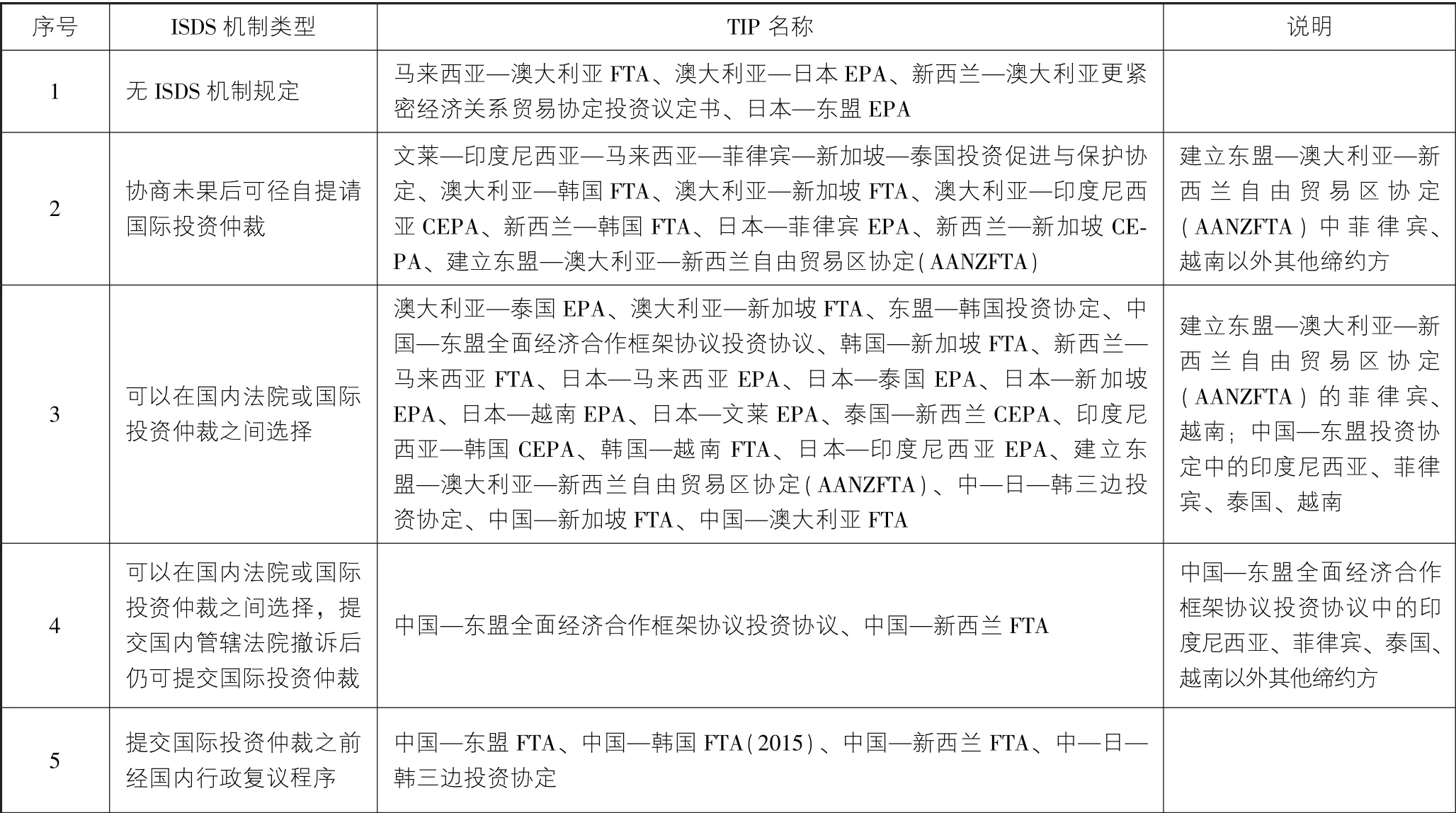

表2表明仅4个投资条约完全排斥ISDS机制,其余协定对提交国际投资仲裁设置了各种不同条件。在ISDS机制改革风起云涌的整体环境之下,作为亚太最大区域投资协定的RCEP对ISDS机制的立场必然会影响到各缔约方之间的投资条约,RCEP对ISDS机制采取谨慎、回避、搁置等态度也在情理之中。

(三)各缔约方对外签署的投资条约中ISDS机制呈现碎片化状态

事实上,不仅缔约方之间投资条约ISDS机制有较大差异,缔约方在与主要经济体签署的投资条约中亦呈现明显的碎片化甚或不确定状态。

在欧盟—新加坡投资保护协定、欧盟—越南投资保护协定中,新加坡和越南接受了欧盟主张的多边投资法院与上诉机制的争端解决模式①Investment Protection Agreement Between the European Union and the Republic of Singapore,Article 3.12.; Investment Protection Agreement Between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam,Article 3.41.。而在CPTPP中,新加坡和越南则接受了美国主导的上诉机制投资仲裁改革模式。

在CPTPP中新西兰与澳大利亚、文莱、马来西亚、越南等国签署了换文或互惠协定,意在排除或限制ISDS机制。然而,新西兰在2009年与澳大利亚、东盟的自由贸易协定(AANZFTA)中却准许投资者将争端提交投资仲裁,而无须东道国逐案同意。虽然AANZFTA中并无最惠国待遇条款(作为工作计划),CPTPP将最惠国待遇排除适用于ISDS机制,但外国投资者仍可通过AANZFTA而享受更优惠的待遇。为此,在两个协定相重叠的缔约方之间,ISDS机制呈现碎片化进而存在相互冲突的情况。

由此可见,RCEP缔约方对待ISDS机制并没有一体化立场。而作为该地区涵盖成员最多的投资条约,RCEP中的ISDS机制应当体现缔约方的“最大公约数”,彰显该条约最充分的包容性与开放度。那么,RCEP未来的ISDS机制将何去何从?RCEP会采取排斥、重述或重构中哪种路径?从目前全球趋势以及RCEP缔约方投资条约立场观之,完全排斥应鲜有可能,重述或重构有一定可能,而“激活”ISDS机制创建的逻辑起点,可以从缔约方自身参与的BIT以及投资争端实践切入。

表1 1987—2020年RCEP缔约方之间TIP①TIP,Treaties with Investment Provisions,即包含投资条款的条约。签署情况一览表

表2 RCEP缔约方之间TIP中ISDS机制的类型

三、缔约方签署的BIT中ISDS机制及其参与的投资争端

RCEP中15个缔约方签订了为数不少的BIT,这些BIT中ISDS机制的规定应能代表缔约方对待ISDS机制的立场。与此同时,缔约方在投资仲裁中被诉或起诉的经历,也必然影响其对于ISDS机制的态度。

(一)缔约方签署的BIT中ISDS机制概况

RCEP中15个缔约方中包括印度尼西亚、澳大利亚等对ISDS机制持消极立场的国家,但绝大部分国家签署的BIT准许ISDS机制的存在。表3呈现了缔约方BIT中ISDS机制的总体情况。

一国在决定BIT中是否规定以及如何规定ISDS机制时,往往会综合权衡各方面因素,如ISDS机制对海外投资与引入外资的可能影响、对国家主权的威胁等等。其中,一国在ISDS机制中起诉或被诉的经历,往往会左右其对ISDS机制的态度。

(二)缔约方及其投资者参与的投资争端

从联合国贸发会官网上的统计数据来看,RCEP缔约方及其投资者参与的投资争端数量并非处于失衡或极端的状态,总体较为适中。表4呈现了争端具体分布情况。

从缔约方BIT文本来看,各国对ISDS机制并非持排斥态度。从缔约方参与的投资仲裁案件来看,其也无过多被诉经历,绝大部分缔约方对ISDS机制持积极立场。鉴于东亚文化的相对保守性与包容性,RCEP更有可能参照现有投资条约ISDS机制模板而依循“重述”路径。为此,RCEP有必要对典型区域贸易协定ISDS机制进行研究,考虑将可资借鉴的成分作为本协定的选项。

四、RCEP中ISDS机制的选项

在新一代ISDS机制中,较具代表性的做法有:CPTPP渐进式改良模式、欧盟主张的投资法庭、USMCA尊重缔约国选择以及《中—日—韩三边投资协定》较为保守的ISDS机制。这些投资条约中的ISDS机制可能成为RCEP未来工作计划的选项,但均具有自身的特色与特定的适用条件,因此需要仔细斟酌与衡量。

表3 缔约方签署的BIT中ISDS机制主要内容一览表

表4 RCEP缔约方及其投资者参与的投资争端一览表单位:起

(一)CPTPP渐进式改良模式

TPP中的ISDS机制基本照搬美国2012年BIT范本的规定,CPTPP在基本沿袭TPP做法的基础上,采取了一些限制ISDS机制与增进改良的做法。在限制ISDS机制适用范围方面,CPTPP规定因投资协议或投资授权而引发的投资争端不得提请投资仲裁;新西兰与澳大利亚、秘鲁通过换文形式明确排除ISDS机制的适用,与文莱、马来西亚、越南的换文则明确要求投资争端提交仲裁前须征得东道国政府同意。在增进改良方面,针对东道国权力受限而备受诟病的现实,CPTPP明确规定东道国基于“合法公共福利目标”而采取的“非歧视性规制行为”通常不构成间接征收①CPTPP, Annex 9-B 3(b).。CPTPP在文本上对公平公正待遇做了进一步限缩规定②CPTPP, Article 9.6.2.,意味着投资者将有更小可能以公平公正待遇为诉请依据诉至投资仲裁庭。CPTPP在传统投资条约基础上提高了透明度,其仲裁审理向公众开放。虽然在CPTPP缔结过程中,新西兰表达了其对ISDS机制解决国际投资争端的忧虑③参见Foreign Affairs & Trade of New Zealand,CPTPP v.TPP,https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but- not-in-force/cptpp/tpp-and-cptpp-the-differences-explained/(最后访问时间:2022年2月19日)。,但CPTPP不仅保留了ISDS机制,而且针对ISDS机制深为国际社会所抱怨的方面进行了改进,这应当归功于日本、加拿大、新加坡等国家对ISDS机制的力推。

由TPP改造而来的CPTPP与TPP本身,历来被誉为当今国际贸易与投资领域的“白金规则”(孔庆江,2020)。这表明了CPTPP本身的高规格与高起点。作为CPTPP源头的TPP,与RCEP呈现“对抗”态势,一度被视为美国与中国在亚太地区相互抗衡的“筹码”。为此,理论上RCEP在ISDS机制的安排上不大可能参照TPP以及由其发展演化而来的CPTPP。尤其是RCEP缔约方中包含了近年来对ISDS机制持消极立场的印度尼西亚,且所有缔约国均为东亚国家,该协定对ISDS机制总体上会相对保守。诚然,中国在2021年9月16日正式向CPTPP保存方提交了中国正式加入CPTPP的书面信函,CPTPP缔约方纷纷对中国加入表示欢迎,学界亦对CPTPP各章节开展深层次研究。即便如此,CPTPP中的ISDS机制仍尚难以成为RCEP该机制的参照对象。

(二)欧盟主张的投资法庭机制

欧盟在ISDS机制改革上的态度非常鲜明,提出创设国际投资法庭或法院(UNCTAD,2015),并且在加拿大—欧盟《全面经济与贸易协定》(CETA)、欧盟—越南投资保护协定等协定中进行了明确规定。创设统一投资法庭目的在于对投资者与国家间争议解决机构所做裁决不一致与不正确的关注,以及对仲裁员和裁定人的道德要求与任命机制的关切(联合国国际贸易法委员会第三工作组,2018)。

近年来,中国虽然对待ISDS机制的态度越来越灵活,并在中国—澳大利亚FTA中引入上诉审查机制,但是中国对于欧盟主张的投资法院向来都不认可。日本作为50多个投资协定的签署国,对ISDS机制历来不反对。但是,在与欧盟商签经济伙伴关系协定(EPA)过程中,欧盟坚持其主张的投资法院,日本则力主投资仲裁,由于双方互不退让,使得谈判一度陷入僵局。最终双方谈成的EPA中排除了ISDS机制,亦无投资法庭踪迹。由此可见,日本对于投资法庭机制也不认可。RCEP中不大可能以欧盟主张的投资法庭为参照。

(三)USMCA尊重缔约国选择

USMCA作为《北美自由贸易协定》(NAFTA)的升级版本,在ISDS机制上充分尊重缔约国的选择。具体而言,美国与加拿大之间放弃ISDS机制,转而采用东道国当地救济;美国和墨西哥沿用传统的ISDS机制,但对其适用范围进行限制;在加拿大与墨西哥之间则纳入CPTPP的ISDS机制。

USMCA此种尊重缔约国的选择,在不同的两个缔约国之间分别议定特定的争端解决机制的模式,比较适合缔约国数量较少的投资条约。在缔约国数量多达15个的RCEP中,如若仿照USMCA而在不同缔约国之间设定特殊的争端解决机制,其如何跨越最惠国待遇适用将成为一个颇具争议的理论与实践问题,除非条约对此做出明确界定。另外,正如有学者指出CPTPP缔约国换文形式限制ISDS机制的做法,可能因缔约国之间签署的其他BIT或FTA中的ISDS机制而得以消弭,未必能起到真正限制ISDS机制的效果(张生,2018)。而且还会让RCEP与缔约国之间签署的投资条约的争端解决机制形成一张错综复杂的网,使得当事方在发生投资争端时无所适从。因此,RCEP也不宜以USMCA争端解决机制作为参照。

(四)《中—日—韩三边投资协定》模式

《中—日—韩三边投资协定》于2012年生效,在中国签署的投资条约以及在新进的投资条约中并非属于激进类型。譬如,中国在签署与谈判的BIT中接受了准入前国民待遇,《中华人民共和国外商投资法》亦明确规定了准入前国民待遇,然而《中—日—韩三边投资协定》却未予规定。在ISDS机制上,《中—日—韩三边投资协定》更多的是体现了中韩、中日、日韩双边投资协定的既有做法,体现了三国在争端解决机制上的基本共识。《中—日—韩三边投资协定》在争端解决的适用范围、友好协商解决、东道国救济等方面均做出框架性规定。具体而言,该协定仅将“一缔约方违反其在本协定项下与投资者或投资者在该缔约方领土内投资相关的任何义务致使或导致该投资者遭受损失或损害”的争议作为ISDS机制适用类型。对投资争端设置4个月的友好协商前置程序。在东道国救济方面,规定争议缔约方可以及时要求投资者在将争议提交投资仲裁之前,完成该争议缔约方法律法规规定的当地行政复议程序,并明确该行政复议程序时限不超过4个月。

《中—日—韩三边投资协定》可以作为RCEP争端解决机制的选项。首先,中、日、韩在国际投资领域有着越来越显著的地位,三国应能成为RCEP最为关键的轴心国,其在ISDS机制上达成的共识可以在RCEP中得到进一步印证或“重述”。其次,《中—日—韩三边投资协定》中ISDS机制的规定是框架性的,其既没有就仲裁员的选任、分配做细致规定,也未就仲裁裁决对外公开等透明度做相应要求,从而给缔约方保留了更多的自由空间。再次,《中—日—韩三边投资协定》中友好协商、东道国当地救济等规定比较契合东亚国家文化。东亚国家“以和为贵”的文化,对争端解决具有潜移默化的影响。RCEP未来的ISDS机制不会排斥友好协商的前置程序。而东道国当地救济,对于以引进外资为主的发展中国家而言,是“留权在手”的重要保障,更容易为以发展中国家为主的RCEP缔约方所接受。最后,《中—日—韩三边投资协定》与《东盟全面投资协定》的整体基调一致①《东盟全面投资协定》(Asean Comprehensive Investment Agreement)第32、33条规定,投资争端在180日内未能解决,投资者可以选择到争端缔约国法院或行政法庭解决,或者在ICSID公约与ICSID仲裁程序与规则之下,或者在ICSID附加便利规则下,或者在UNCITRAL规则下,或者到吉隆坡区域仲裁中心或任何其他位于东盟的区域仲裁中心,或者争端方同意的任何仲裁机构解决。投资者求助于以上任何仲裁规则或场所即排除其他仲裁规则或场所。,容易得到东盟各国的认同与推行。东盟10国在RCEP缔约方成员中占比超过2/3,RCEP的任何制度安排均应充分考量东盟的接受程度。尽管东盟各国对待ISDS机制的态度存在差异,但在RCEP中应尽量寻求最大的共通点。综上所述,RCEP中的争端解决机制以《中—日—韩三边投资协定》为模板具有较强的可行性。

五、中国的政策选择①本部分为行文方便,FTA名称均将中国置于首位。

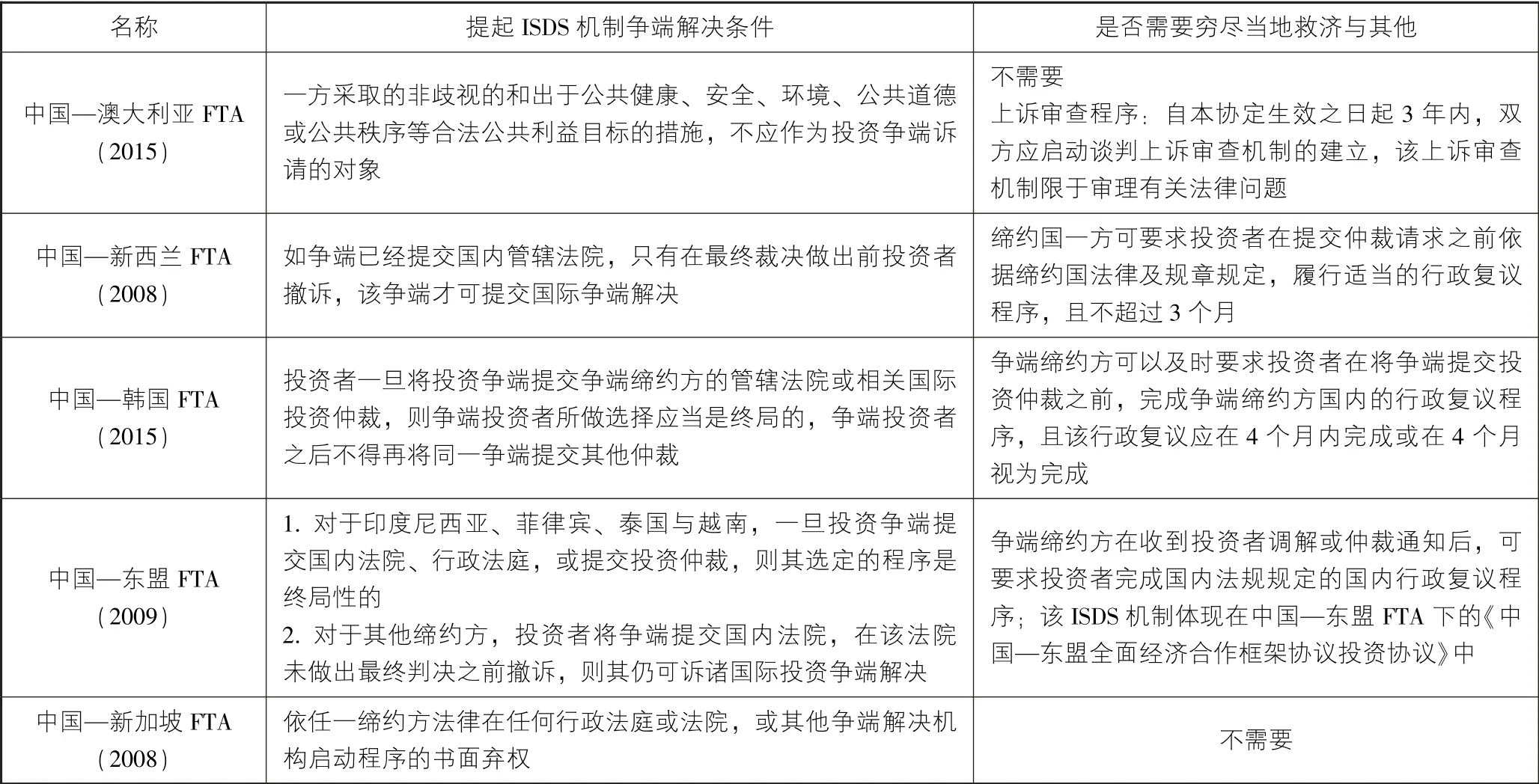

根据联合国贸发会官网的信息,中国签署的BIT有125个,其中生效的达106个;签署的包含投资条款的其他条约25个,生效的达22个②参见 International Investment Agreements Navigator,https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/(最后访问时间:2022年7月25日)。。中国在对待ISDS机制的态度上,经历了从部分、限制性接受到全面接受灵活处理的过程。2010年公布的《中国双边投资保护协定范本(草案)》对中国在ISDS机制上的安排做了铺垫,明确用尽当地救济作为提起仲裁的前置程序。中国与加拿大签署的BIT中即做了如此规定。中国—澳大利亚FTA则开创性地引入上诉审查程序。表5呈现了中国与RCEP缔约方签署的自由贸易协定ISDS机制的情况。

可见,中国在与RCEP缔约方签署的FTA中不乏ISDS机制的具体规定。首先,鉴于中国是RCEP区域经济一体化的引导者与推动者,中国毫无疑问应当将自身对ISDS机制的立场融入RCEP的相应建设与安排当中。依据中国向联合国国际贸易法委员会第三工作组提交的改革建议,中国提出了投资仲裁的上诉审查机制。其次,中国在新近签署的投资条约中包含的一些内容体现了对ISDS机制的考量,如中国—加拿大BIT明确将“用尽当地救济”作为提交仲裁的前置程序,《中—日—韩三边投资协定》明确将ISDS机制排除适用于最惠国待遇,中国—澳大利亚FTA则将基于公共利益目标的规制措施排除适用于ISDS机制,并提出上诉审查机制。为此,一方面中国应当积极联合东盟国家中的ISDS机制积极派与观望派,将其争取为ISDS机制坚定的支持派;另一方面中国在与其他缔约方谈判RCEP中的ISDS机制过程中,可以将中国的这些理念或做法转化为现实,更好地实现投资者权益与东道国权力之间的平衡。

表5 中国与RCEP缔约方FTA中ISDS机制概况