产业学院视域下高职院校科技服务平台建设模式探索与实践

2022-09-14马少雄田庆杨宫印赵增逊李开放赵晓玉

马少雄 田庆 杨宫印 赵增逊 李开放 赵晓玉

陕西铁路工程职业技术学院 陕西渭南 714099

科技服务平台作为推动高职院校提升教师技能水平、改革课程教学内容、优化人才培养质量的重要途径,已成为中国特色高水平高职院校建设计划(以下简称“双高建设计划”)评选的重要评价指标之一,也是《国家职业教育改革实施方案》的主要着力点。然而,现阶段高职院校科技服务平台建设却普遍存在服务层次低、服务范围窄、服务贡献低等问题,制约着高职院校的进一步发展。因此,本文基于产业学院视域,对高职院校科技服务平台建设模式进行探索,以提升高职院校科学技术创新能力,增强学校的校企合作范围,更好地服务行业企业转型升级和区域经济发展,为双高计划建设做出贡献。

1 高职院校科技服务平台建设的局限性

1.1 科技服务层次低,行业前沿技术研究较少

高职院校由于受发展观念、资金投入、人才层次等因素影响,其发展建设主要以技术技能人才培养为目标,其在科技服务领域主要为技术技能培训、承担技能大赛和劳动性技术服务等方面,整体偏向于应用型技术服务,与双高建设计划的要求面向行业需求,开展高科技含量成果转化的需求相距甚远,导致其科技服务平台建设总体实力较弱。

1.2 科技服务范围窄,缺乏与教学的深入联动

“双高建设计划”要求高职院校主动对接产业发展趋势,以技术技能提升为核心,建设资源共享、机制灵活、成果高效的产业化发展平台,开展人才培养、教师提升、科技服务等业务,从而带动学生创新能力提升,教师教学能力拔高,学校发展动力强化。然而,目前高职院校的科技服务平台普遍存在学生参与度和与教育教学融合度双低,技术技能实践较少,科技服务平台育人功能尚未得到充分发挥。

1.3 科技服务贡献低,技术转化和应用率不高

高职院校以育人为主业,教师对于技术技能服务重视程度不够,自身技术储备与市场需求结合不够紧密,且研究内容与企业技术需求脱节,与企业所需要的能直接产生效益的成熟科技成果存在一定差距。因此,高职院校的科技成果与企业无法开展有效对接,研发过程与市场脱节,研究成果缺乏市场价值,这种远离实际生产需求的研究模式导致科技成果转化较低,无法满足“双高建设计划”的区域贡献要求。

2 产业学院视域下高职院校科技服务平台共建模式探索

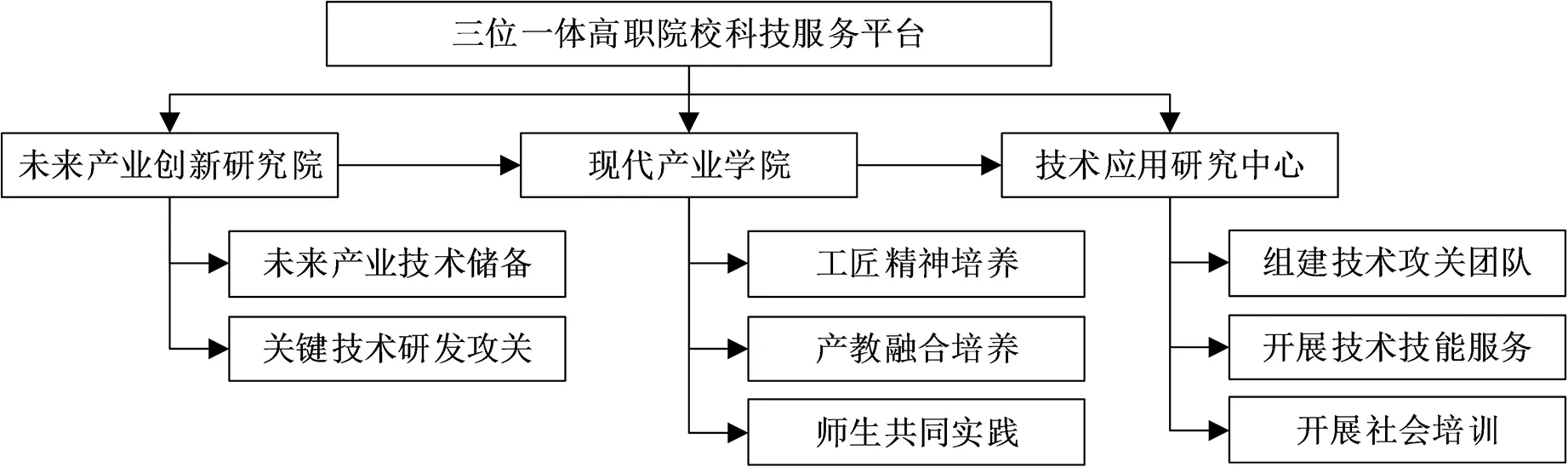

基于以上对高职院校科技服务平台建设局限性的分析,本文结合高职院校产业学院的校企联合办学模式,针对科技服务平台不同建设需求,以产业学院为纽带,提出“未来产业创新研究院—产业学院—技术应用研究中心”的三位一体高职院校科技服务平台共建模式,具体架构如图1所示,构建“创新研究—项目支持—平台孵化—成果转化”技术创新服务模式,以打造对接产业技术升级的科技创新服务平台。

图1 三位一体高职院校科技服务平台

2.1 围绕未来产业技术,打造产业创新研究院

针对科技服务层次低,偏向于常规应用技术问题,为充分发挥高职院校优势技术资源,围绕企业“卡脖子”关键技术难题,与行业领军企业深度合作,成立未来产业创新研究院,聚焦产业发展方向,瞄准技术服务前沿,调研市场新兴产业和老旧产业转型升级需求,分析预测产业前景和未来技术发展趋势,为技术技能创新服务开展先导研究,打造集“产业研究、决策咨询、人才培养和管理服务”于一体的高水平智库。

2.2 围绕产教融合目标,共建现代产业学院

针对科技服务范围窄,缺乏与教学的深入联动问题,为充分发挥高职院校优势教育资源,结合院校二级院部办学特色与专业优势,与企业联合共建产业学院,组建学院管理团队,联合开展专业建设、人才培养、科技研发、员工培训等项目,实施产业技术与专业教学、企业发展与专业实践、产业发展与技术研发、人力资源与人才培养等“四大融合”战略,实现资源共享、优势互补,形成校企协同创新、资源共用、人员互聘、信息共享、互惠互利机制,促进高校人才培养供给侧与企业产业需求侧无缝对接,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,打造产学研用一体化、互动双赢的产教融合共同体。

2.3 围绕区域技术升级,建设技术应用研究中心

针对科技服务贡献低,技术转化和应用率不高问题,充分发挥高职院校产业优势,主动衔接企业需求,围绕院校特色专业、科技团队和高层次人才资源,建立多技术领域的技术应用研究中心,开展技术服务和技术培训,助力行业企业转型升级和区域经济发展,实现科技服务平台更高质量发展。

3 我校科技服务平台共建模式实践

3.1 构建“1·2·9·15”科技服务平台,打造产教融合协同创新示范高地

图2 陕西铁路工程职业技术学院科技服务平台

3.2 建设成效

3.2.1 成立未来产业创新研究院,打造高水平智库

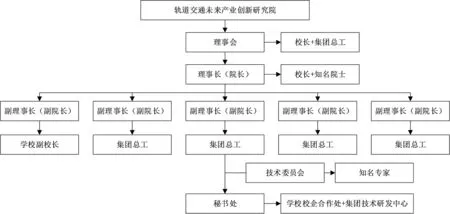

围绕企业关键技术难题,与中铁一局、中铁四局等5家行业领军企业深度合作,成立轨道交通未来产业创新研究院1个,机构顶层架构见图3,聚焦高铁建设、城轨建设产业发展,瞄准技术服务前沿,调研市场新兴产业和老旧产业转型升级需求,分析预测产业前景和未来技术发展趋势,与20余个大型铁路央企及其他大型国有企业签署战略合作协议,为技术技能创新服务开展先导研究,打造集“产业研究、决策咨询、人才培养和管理服务”于一体的高水平智库,先后邀请各成员单位科技部长来校研讨10余次,围绕企业“十四五”科研立项指南开展关键技术研讨,达成科技攻关合作11项。

图3 轨道交通未来产业创新研究院组织架构

3.2.2 共建9个产业学院,打造产教融合共同体

持续加强协同创新平台发展模式与体制机制创新,结合二级学院办学特色与专业优势,与中铁上海局、中铁一局等9家企业共建中铁高铁、铁建盾构等9个产业学院(见下表),并由9名校内教授与18名企业专家组成学院管理团队,在资源共享、专业建设、人才培养、科技研发、技术服务等方面开展深层次合作,实施产业技术与专业教学、企业发展与专业实践、产业发展与技术研发、人力资源与人才培养等“四大融合”战略,形成校企协同创新、资源共用、人员互聘、信息共享、互惠互利机制,促进人才培养供给侧与产业需求侧无缝对接,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,打造产学研用一体化、互动双赢的产教融合共同体。

产业学院一览表

3.2.3 建立15个技术应用研究中心,树立技术技能创新品牌

为充分发挥产业优势,主动衔接企业需求,建立高铁施工与维护、BIM技术、焊接技术、企业财税数智化等15个技术应用研究中心,定制化开发中心项目指南。在走访交流中积极外宣中心品牌,先后围绕BIM技术研发与应用、混凝土材料与研究与推广、铁路施工与维护、工程测量与检测、工程监控与灾害防治、智慧建造与精益创新、工程咨询与培训等方面开展技术服务300余项,立项市厅级以上课题72项,公开发表论文2617篇,专利授权308件,创造价值逾3亿元,助力企业转型升级,实现更高质量发展。先后建成国家级应用技术协同创新中心2个、国家级技能大师工作室1个、全国物流职业教育人才培养基地1个、陕西省高性能混凝土工程实验室1个、陕西省高校工程研究中心1个、陕西省重点科技创新团队研发基地1个、陕西省教科文卫体工会职工(劳模)创新工作室1个、陕西省BIM科技人才培训基地1个、渭南市示范技术转移机构1个。

结语

本文在分析高职院校科研服务平台局限性的基础上,结合高职院校产业学院视域,从产业创新研究院、产业学院、技术应用研究中心三个层次对科研服务平台进行构建,提出了三位一体校企科技服务平台共建模式,将原本单一的校企科技服务变得更加切合职业院校校企合作需求,有助于高职院校科技服务上水平、扩范畴、促转化问题的解决,从而推动校企合作工作质量不断提升,为学校进一步高质量发展提供必要的技术支持。