缺血性脑卒中患者病耻感与社会疏离感的相关性研究*

2022-09-13焦佳夏友周志伟穰佳熙李威肖映红

焦佳 夏友 周志伟 穰佳熙 李威 肖映红

脑卒中作为一个全球性的健康问题,其发病率高且逐渐年轻化,高致死率及致残率的疾病特点,使得脑卒中患者后期生活质量受到一定影响。有研究表明我国脑卒中发生风险位居全球首位,数据显示,2018 年我国居民脑血管病致死比例超过20%,这意味着每5 位死亡者中至少有1 人死于卒中[1]。脑卒中因其疾病自身特点,其漫长的康复过程、不稳定的病情、复发的风险加之身体上的功能障碍,使得脑卒中患者在后期生活中极易产生回避、消极的想法[2]。病耻感是指患者由于罹患疾病或某种特殊的行为方式,而产生的一种羞耻体验感,属于心理应激反应[3]。社会疏离感指个体在参与社会互动时遭到外界消极对待,与他人、社会等关系自动疏远,由此产生孤独、无助等消极情绪,并表现出回避、拒绝等消极行为的现象[4]。病耻感作为一种心理应激反应,其外在表现为自卑感与社交回避,而社会疏离是社会回避的一种外在表现方式,其两者之间是否存在一定影响,目前国内暂无此类研究。当前国内对社会疏离感相关研究主要集中在癌症患者,对脑卒中患者社会疏离感的研究较少,尤其是对缺血性脑卒中患者病耻感与社会疏离感相关性研究尚处于起步阶段,社会疏离感的产生不仅仅影响患者身心健康,同时也是导致患者自杀的危险因素之一。因此本研究调查长沙市第一医院住院脑卒中患者病耻感、社会疏离感的现状,并探讨两者的相关性,分析影响缺血性脑卒中患者社会疏离感的相关因素,旨在早期识别和降低患者病耻感与社会疏离感的产生,为降低缺血性脑卒中患者的社会疏离感提出针对性措施,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021 年3-5 月本院收治的182 例住院脑卒中患者。纳入标准:(1)思维清晰,听力、语言表达能力正常,能够配合调查;(2)符合缺血性脑卒中的诊断标准。排除标准:(1)伴有其他心理疾病;(2)重症患者(符合《各类脑血管疾病诊断要点》中重症缺血性脑卒中的诊断标准)。患者及家属均知情同意,本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 一般人口学资料,包括年龄、文化程度、婚姻状况、在职情况、家庭人均月收入、医保类型、住院照护、是否存在后遗症等。

1.2.2 病耻感 采用SIS 评估,该量表由美国学者Fife 等[5]在2000 年共同编制而成,在2007 年由我国Pan 等[6]翻译成中文版,该量表总共包含24 个条目,分为社会排斥、经济歧视、内在羞耻感、社会隔离4 个维度,量表各条目均采用Likert 4 级评分法,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~4 分,总分24~96 分,得分越高则显示个体的病耻心理越严重。该量表的Cronbach’s α 系数为0.822。

1.2.3 社会疏离感 社交回避及苦恼量表是由Watson 等编制,包含有28 个条目,包括社会回避及社会苦恼两个维度。本研究采用汪向东等[7]汉化的中文量表,采用“是或否”方式计分,回答“是”得1 分,“否”得2 分,量表得分范围为28~56 分,分数越高患者社会疏离程度越高。该量表的Cronbach’s α 系数为0.907。

1.2.4 调查方法 由经过统一培训的2 名调查员面对面进行调查,问卷现场回收,本研究共发放问卷197 份,回收有效问卷182 份,有效回收率为92.4%。

1.3 统计学处理 采用SPSS 22.0 统计软件进行数据分析,计量资料用()表示,比较采用t 检验;计数资料以率(%)表示,比较采用χ2检验;采用单因素方差分析和多元线性回归分析等进行影响因素分析、采用Pearson 相关分析相关性。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 缺血性脑卒中患者社会疏离感、病耻感各维度条目均分及总分得分情况 社会排斥维度得分为(2.65±0.36)分,经济歧视维度得分为(2.27±0.50)分,内在羞耻维度得分为(2.45±0.39)分,社会隔离维度得分为(2.62±0.35)分,每个病耻感条目得分为(2.56±0.29)分,病耻感总分为(61.44±6.96)分;社会回避维度得分为(1.72±0.15)分,社会苦恼维度得分为(1.79±0.14)分,每个社会疏离感条目得分为(1.75±0.13)分,社会疏离感总分为(49.25±3.67)分。

2.2 缺血性脑卒中患者单因素分析 不同文化程度、婚姻状况、目前工作状况、家庭人均月收入、住院照护、病程的脑卒中患者社会疏离得分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。不同性别、年龄、居住地、居住情况、医保类型、是否首次发病、生活自理情况、是否存在后遗症的脑卒中患者社会疏离得分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 缺血性脑卒中患者社会疏离感单因素分析

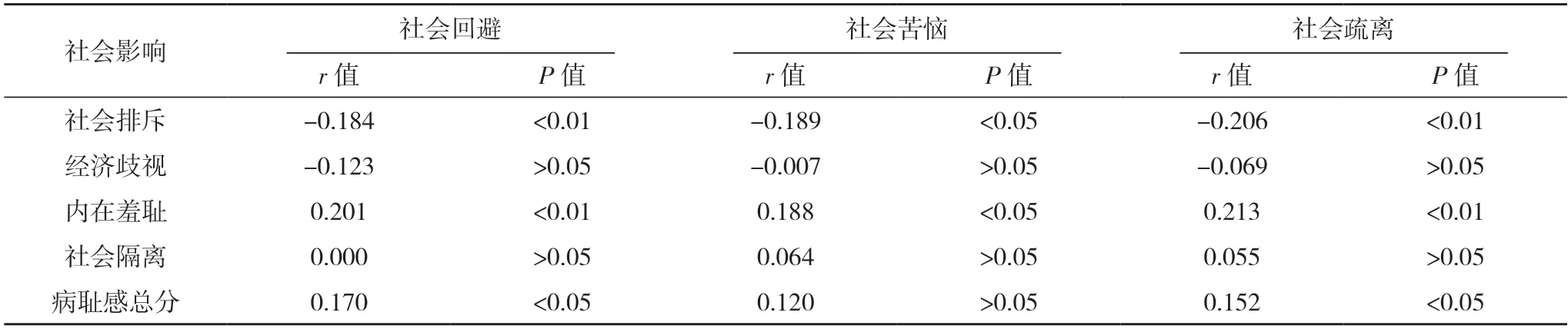

2.3 缺血性脑卒中患者病耻感与社会疏离相关性分析 缺血性脑卒中患者病耻感总分与社会疏离感总分呈正相关(r=0.152,P<0.05),见表2。

表2 缺血性脑卒中患者病耻感与社会疏离相关性

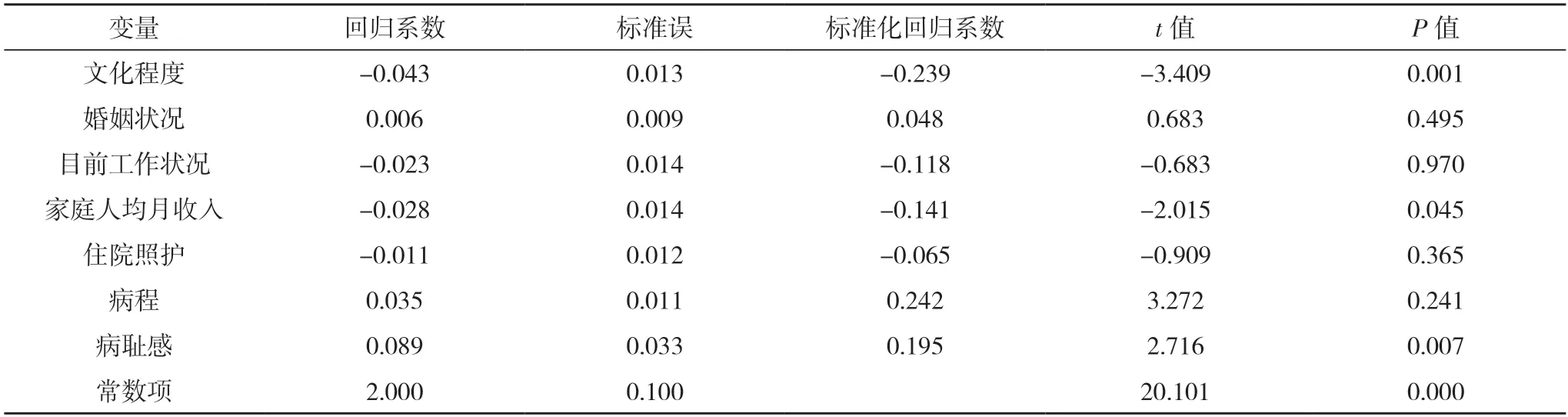

2.4 缺血性脑卒中患者社会疏离感的多因素分析 自变量赋值情况见表3。文化程度、家庭人均月收入、病耻感分数是社会疏离感的影响因素(P<0.05),见表4。

表4 缺血性脑卒中患者社会疏离多元线性逐步回归分析

3 讨论

3.1 缺血性脑卒中患者病耻感处于中等水平 本研究结果显示,慢性脑卒中患者病耻感得分为(61.44±6.96)分,处于中等水平,病耻感患者对外界感应所产生的自我认知会对患者自身行为起到一定消极影响,羞耻感作为一种急性压力反应,往往是人际创伤的表现,其产生会导致患者在人际交往中产生回避、逃离等不良应对方式,不利于患者后期康复及治疗[8-9]。本研究得分低于黄朝军[10]相关研究,分析原因可能与选取研究对象不同有关,本研究选取研究对象均为缺血性脑卒中患者,且多数为非首次发病,随着病程的延长,住院次数的增加,患者在住院及治疗过程中或主动或被动的了解此类疾病的相关知识。研究表明多次住院患者其对疾病的认知往往大于首次住院患者,对自身疾病了解程度越高,对疾病治疗更容易接受,治疗依从性较好,其更容易培养积极的心理品质,降低患者病耻感[11]。这提示临床护理工作者在日常护理中,可通过科内知识小讲座、发放疾病宣传手册等多种方式来提升患者对疾病的认知程度,预防缺血性脑卒中患者病耻感的发生或加重。

3.2 缺血性脑卒中患者社会疏离感处于较高水平 本研究结果显示,缺血性脑卒中患者社会疏离感得分为(49.25±3.67)分,高于杨艳等[12]对前列腺癌患者的研究。原因分析,脑卒中作为我国最为常见的高发疾病之一,其具有高发病率、高致残率、高复发率等特点[1]。脑卒中的高致残率使得部分卒中患者往往存在一定程度上的身体形象改变,且脑卒中发病存在不确定性,使得患者往往不能接受疾病所带来的身体障碍,因此社会交往中因担心被拒绝、不被认同而压抑自我的情感表达,产生不良心理品质。研究表明,脑卒中的发病会导致患者不良情绪的产生,大多数表现为如产生自责、自杀意念或行为、体重的改变,社会性活动减少,卒中后不良情绪的产生对加重脑卒中患者社会疏离感具有一定影响[13]。同时脑卒中治疗过程漫长,且存在较高的复发风险,其治疗周期长,疾病负担重,相关研究显示疾病带来的经济压力越大,会使患者感到被主流社会所疏远,更容易产生社会疏离[14],由于患者受到外在经济压力、自我形象改变、康复周期漫长等因素影响,这可能会导致患者自我照顾能力下降、自我认同障碍和社会角色功能减弱,这就使得患者倾向于避免社交互动,对人际关系变得更加敏感[15-16]。因此在日常护理工作中可以多与患者互动,同时告知家属脑卒中患者在后期康复及治疗过程中需多关注患者情绪变化,多与患者互动,避免不良情绪的产生,降低其社会疏离感。

3.3 缺血性脑卒中患者社会疏离感影响因素分析

3.3.1 文化程度 本研究结果显示,缺血性脑卒中患者社会疏离水平与患者文化程度呈负相关,即文化程度越高,患者社会疏离感水平越低。原因可能与文化程度越高,患者心理弹性越高,心理弹性越高使得患者在者面对严重创伤、疾病打击等事件中能更快恢复,适应新的心理状况,提高生活质量[17]。相关研究表明,尽管中风的损害相当,但受教育程度越高的患者中风后的认知能力比受教育程度较低的患者更好,中风后的认知恢复可能会使脑卒中病患者的生存期延长[18]。较好的认知水平有利于患者对疾病形成一个正确的认知,以积极的态度面对疾病带来的一系列改变及影响,降低患者社会疏离感,因此护理工作者在患者日常护理期间,可更多注重对患者疾病自身的教育,使患者对自身疾病具有一个较为全面了解,提升患者对疾病的认知,降低患者社会疏离感。

3.3.2 家庭人均月收入 此次调查结果显示,家庭月收入越高,其社会疏离感越低,这与文献[19]研究结果一致。家庭人均月收入较高的患者,其自身可支配资源较为充足,反之家庭人均月收入较低的患者在面对突如其来的疾病,其经济承受能力较差,且脑卒中治疗周期长,疾病复发率较高,存在一定致残风险,这就使得收入较低的患者在疾病治疗过程中所承受的压力更大,在患病期间更容易产生回避等消极情绪,增加患者社会疏离感。

3.3.4 病耻感 病耻感越高的缺血性脑卒中患者社会疏离感越高。分析原因,脑卒中其疾病自身特点相关,众所周知,脑卒中会导致生活中几乎每个方面的重大破坏。大多数情况下,除了预期的神经功能缺损,中风还会导致患者出现严重的身体残疾和心理症状,如偏瘫、失语、吞咽功能障碍等,严重影响患者形象,进而加重患者病耻感[20]。外在形象的改变使得脑卒中患者,尤其是首次发病患者带来巨大压力,使得其在后期日常社交中,往往更容易产生自卑等不良心理,外在形象的改变、不良心理认知的产生,使得脑卒中患者在后期生活中有意识的减少社会性活动,甚至放弃社交,进而加重脑卒中患者社会疏离感。因此针对脑卒中患者护理人员应该关注其情绪变化,对存在身体形象改变的患者积极做好心理疏导,适时组织健康讲座等,降低患者病耻感,改善患者疏离感。