西夏语动词一致关系与藏缅语的受事范畴

2022-09-10荷兰

□[荷兰]无 我 著 李 悦 译

一、西夏语研究

西夏语是一种已经死去的藏缅语。西夏于公元1227年被铁木真,也就是众所周知的成吉思汗(1162—1227)建立的金帐汗国(Golden Horde)所灭。西夏始建于公元1032年,疆域涉及今中国甘肃、陕西和宁夏三省区,东起黄河,西至青海湖,北部被哈密、弱水、贺兰山和黄河环绕,南部延伸至今四川境内。它的都城位于黄河左岸,即现在的银川市(原宁夏府)。

党项人自1036年开始使用自己本土的表意文字进行佛经翻译,主要是将汉文佛典翻译成西夏文,此外也创作了一些原始世俗作品。现今西夏文献最大的库藏为黑水城遗址出土的文献资料。1908年,科兹洛夫(ПётрКузьмичКозлов)带)。根 据 雅 洪 托 夫(Сергей领俄国皇家地理学会的探险队在黑水城外佛塔中发现大量文献并带回了圣彼得堡①,今藏于俄罗斯科学院东方学研究所。

由于西夏语是用表意文字记录,因而西夏语音研究一直举步维艰。西夏语音构拟的内部资料包括如下三种。

《文海》第二卷于1937年左右在圣彼得堡遗失。那时著名的俄国西夏学者聂历山(Николай АлександровичНевский)和许多其他的东方学家遭到迫害。直至1956年研究所迁到今河沿街新址后,新一代的学者才开始继续西夏学的研究。1969年克平等学者出版了俄文版《文海》第一卷及《文海杂类》[2]。随后1983年,史金波等学者也出版了中文版《文海》[3]。

雅洪托夫③与索夫洛诺夫(МихаилВикторович Софронов)[4]I:85所提及的观点相反。他认为《文海》并不早于那些在背面印有1124年的汉文文献,相反要晚于它们。当时西夏境内纸张十分稀缺,因此需要通过贸易或者袭击汉人聚居地等武力手段获得。西夏文木刻本文献,如《文海》和《文海杂类》也常在这样获得的纸张之后印刷。

此外,雅洪托夫还提供了一些文献学的证据来证明《文海》晚于1176年的《同音》修订本。

在《文海》前两卷中,作者将所有西夏字按韵排序。每个韵中又将西夏字分为“非唇化音节”(non-labialized syllables),其次是“唇化音节”(la‐bialized syllables)。然后再按照声对西夏字进一步排序。雅洪托夫认为此处是西夏学界对语文学的一个重要贡献。因为《文海》是第一个严格按照音韵原则排列的西夏文词典类材料。在同时代的汉语字书中,汉字往往是按照特定的韵或声随机排序。

《文海》中单个韵里的声母排序是基于汉语声母的编目顺序。这份编目已由索夫洛诺夫和克恰诺夫(ЕвгенийИвановичКычанов)[5]15翻印。西夏语和汉语的声母有本质上的不同,因此对于汉语并没有区分的一些声母,尽管对应西夏语的声母并不同类,但《文海》的作者并没有进行区分。例 如,索夫洛诺夫构拟的ld~l、ŋg~ŋ、nd~n和mb~m这几组声母[4]。为了遵守汉语音韵学中对声母的分类,《文海》也列出了某些显然在西夏语中不存在的区分。

第三卷《文海杂类》包含了三个汉语中不存在的西夏语声母所构成的所有西夏字音节。这三个声类对应索夫洛诺夫的拟音为ndz、ndź和lh。此外,还包括一些作者因不明原因而不能归到《文海》平、上两卷的文字。如上所述,《文海杂类》里的所有西夏字均分平声、上声两类,且在每个声调下按声而不是韵排序。在相同声母的西夏字组中,文字的排序是完全随机的。根据雅洪托夫的发现,《文海杂类》中西夏字的随机排序实际上与1176年《同音》修订版中的西夏字的随机排序相同。

最后,在圣彼得堡的俄罗斯科学院东方研究所手稿部还保存着一个长约5米的未命名的西夏字典抄本。克平正在研究这份文献,并发现它似乎是《文海》的一个初稿或者另一个版本④。

西夏语音构拟的主要外部资料包括如下两种[4]I:70-81。

(1)黑水城出土的带有藏文注音的23个西夏文抄本残片和一个木刻本残片。无我和克平对这批材料进行了描述和分析,并准备刊布所有已知的藏文转写西夏文的材料⑤。

尽管聂历山、西田龙雄(Nishida)、索夫洛诺夫等著名西夏学者们已取得丰富卓越的研究成果,然而在西夏语音方面还尚有研究之地。本文中的西夏文字注音,包括克平的西里尔文的转写,都按照索夫洛诺夫的构拟,即最初用罗马音素符号表示西夏语的拟音[4]I:138-144。上标表示声调,元音下方圆点表示该元音属于西夏语四个韵循环中的第二个或第四个循环⑥。

二、西夏语的代词系统

在《西夏语形态学》一书中,克平探讨了西夏语的代词和动词变形后缀[9]42-45,217-242。通过克平的研究,“”ŋa2(我)为西夏语第一人称单数代词的常规形式,而另一个形式“”mɪo2(我)则作为更正式第一人称单数代词,通常被高级官员使用。与之不同的是,索夫洛诺夫[4]I:238-239认为“”ŋa2为第一人称单数代词的直接格,而“”ɂa1为第一人称单数代词的间接格,常出现在后置词之前。另外,索夫洛诺夫还指出“(朕)是一个专用于帝王的第一人称单数代词。

索夫洛诺夫理解的ŋa2(我,主格)和ɂa1(我,宾格)与其他藏缅语中的第一人称单数代词惊人相似。例如,羌语ŋa1(我,主格)和qa1(我,宾格)[10]78、洛霍绒语(Lohorung)ŋa(我)和ka(我)⑦[11]33-75。值得注意的是,索夫洛诺夫拟音的声母/ɂ/通常在西夏文本的藏文注音中用表示[4]I:99,并且西田龙雄将“辈”构拟为[12]496。

然而,在产生于周代春秋晚期的一本中国军事策略论《孙子兵法》的西夏译本[13]中,表示第一人称代词的西夏字以不同于上述两种形式出现:。。其右下方的两个横都与右侧的勾相交,却与左侧的竖不相交,且勾为右弯勾。从这第三个变体可见,我们正在处理一个西夏字的正字变化。该西夏字可能已用于表示两个分别为“我(主/宾)”和“饥饿”意义的同音词,类似于现代简化正字(或简体字)的“里”,它同时含有“里面”和“长度单位(里)”的意义。或者,正如西田龙雄构拟的那样[12]496,该西夏字可能有两种不同的读音,就如汉字“地”,它既表示土地,也表示副词“地”。值得注意的是,上述引用的比较证据更支持索夫洛诺夫(构拟为ɂa1)和西田龙雄(构拟为ɣaɦ)对第一人称代词的构拟,而不是支持索夫洛诺夫构拟的mɪo2或西田龙雄构拟的maɦ[12]496。

表1 西夏语第一、二人称代词

三、西夏语动词一致关系

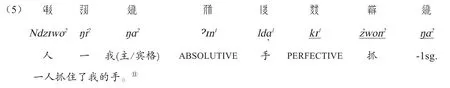

西夏语动词可能会使用三个不同的、显性的一致关系后缀中的任意一种。第一人称单数一致后缀“”-ŋa2与《同音》的第一人称单数代词ŋa2写法相同,并在不及物动词中标记第一人称单数主价语(actant)。第二人称单数一致后缀“”-na2在不及物动词中标记第二人称单数主价语,且似乎与第二人称单数代词nɑ2(你)同源。而一致关系后缀“”-ni2在不及物动词中标记第一、二人称复数主价语,且可能与《同音》的第二人称复数代词“”ni2(你们)同源。西夏语动词第三人称呈现零形式。表2列出了西夏语中的三个动词一致关系后缀,表3列出了这些后缀在及物动词中的词形变化。

表2 西夏语中动词一致后缀[9]217-242

表3 西夏语及物动词一致关系后缀词形变化

西夏语动词变形反映了一个作格一致关系系统。这个系统第一个潜在原则为动词只与一个主价语保持一致关系。对于不及物动词,这个主价语是主语。除了受事者被标记为零形式,及物动词与它的受事者均保持一致。西夏语动词标引的这些句法角色的语义本质在比较文本中显得尤为重要,本文下面将着重讨论。

西夏语中第二个潜在的动词一致关系原则:就形式标记而言,第三人称是非实体或非人称[9]42。

四、藏缅语视角下的西夏语动词

正如我在其他论文中的观点[14]568,保留动词一致系统的藏缅语的受事范畴需要进一步解释。正如魏尔兹比卡(Wierzbicka)关于波兰语(Polish)与格(dative)研究中指出的那样,“在那些与事(参与人)被看作是类似于直接宾语,甚至超过给予的事物的语言中,与事标记格的核心意义与欧洲语言中对应的成分不同。因此,不能被看作是同一情况”[15]391。这一观察同样适用于动词标引的主价语的句法角色。藏缅语中受事句法角色与如波兰语等语言中以与格标记的动词主价语之间存在一定的语义相似性。当然,在波兰语中,我们探讨小句层面的从属标记,而藏缅语动词标引的受事却是一个核心标记现象。

在讨论藏缅语中的动词一致关系的历史地位时,类型学的思考是非常重要的。关于语言之间的句法参数与论证发生学关系的相关性,马提索夫(Matisoff)的观点具有两面性,他认为“句法的相似性不能保证发生学上的接近性”,并且“句法的差异性不能保证发生学上的偏离性”[16]75。他为支持这些观点引证的大部分数据与成分语序和语法词的借用相关,后者如从属连词(subordinators)。有鉴于此,我们必须审视马提索夫的结论,即“句法相似却孤立的事实可能仅仅是类型学上相关,而不是更多”[16]76。

似乎某些句法参数的无关性比起其他类型学特征更能成为有利的证据。但是最近尼科尔斯(Nichols)[17]56-119已经证实核心语的形态句法准则与句法关系的形态标记是两个主要的类型学参数,这对于历史语言学家关心的语言之间发生学关系非常重要。事实上,由于句法关系的形态标记具有保守性,形态学的历史研究与词汇比较共同构成了传统意义上的历史比较语言学的主要内容。

尼科尔斯基于这些准则明确了两个基本的语言类型,即核心标记形态句法占主导的语言与从属标记形态句法占主导的语言,并论证了这些类型随时间推移的稳定性。换句话说,具有发生学关系的语言往往形态句法标记系统类型很接近。某些语言属于完全核心标记类型,例如阿布哈兹语(Abkhaz)。另一种则是从属语标记的语言,如车臣语(Chechen)。许多语言位于这两种语言类型之间,例如,基兰提语支(Kiranti Languag)的林布语(Limbu)既有标记动词的名词性从属语的句法功能的格系统,也有在动词上标引这些名词性从属语的复杂动词一致关系系统。林布语的领属结构是双重标记体系,句法关系标记既标在从属语也标记在核心语上:

(1)a-ndzum-ille ku-him

my-friend-GEN his-house

我朋友的房子。

尼科尔斯指出,并不是所有的语言都能放置在完全核心标记的形态句法和完全从属标记的形态句法的两极之间。某些语言缺乏或没有形态,例如汉语。由于多数藏缅语有复杂形态,那么完全或近乎完全缺少形态的藏缅语就需要解释。⑨[18]292-334

通过比较波兰语与格和藏缅语受事范畴的某些意义,目前将着重讨论形态句法范畴的语义内容而不是类型差异。

在林布语中,动词<-khutt-/-khut->既可以作为不及物动词,意为“被偷”、“去偷,当小偷”,也可以作为及物动词,意为“去偷某物”或者“抢劫某人”。不及物动词词形<-khutt->与主语保持一致关系。例如,sapla khuttε“书被偷了”,andzumin khuttε“我的朋友犯了盗窃罪”,khεŋm∂na·n khuɂl“那家伙偷了”或者“那个家伙是一个小偷”。

及物动词词形<-khutt->与被偷的宾语保持一致关系,如例(2)。除非受益者(beneficiary)出现,如例(3)和例(4)。换句话说,如果有的话,动词优先与“受损者”主价语保持一致关系:

(2)Mε-n-ni-baŋ-ba m∂na-lle a-yaŋ-in khutt-u.

NEG-NEG-see-1s→3/PT-NOM man-ERG mymoney-DEFsteal-3P

一个我没看见的人偷了我的钱。⑩[19]273

(3)A-ndzum-ille sapla khutt-aŋ.

my-friend-ERG book rob-1sPS/PT

我的朋友抢了我的书。

(4)Khεnεɂyaŋkε-ghutt-u-si-i·?

Yousg.money 2-rob-3P-snP-Q

你抢了他们的钱吗?

在藏缅语中,及物动词表现出与受事者(patient)的一致关系,动词“给”与受益者而不是宾语保持一致关系。相比英语中的“给”(to give),藏缅语中的“给”看起来与英语中的“赠予”(to endow)更为相似。在西夏语和其他很多的藏缅语中,受事者的句法角色往往具有显著性(saliency)、生命度(animacy)和情态(the mode of affectedness)的语义特征。克平《西夏语形态》中的例句可以证明西夏语中受事句法角色的语义特征[9]236-238。

相较于克平给出的俄文翻译(Kto-to sxvatil moju ruku一人抓住了我的手),由于动词一致关系后缀<-ŋa2>标引第一人称单数主价语的受事特征,另一种英文翻译“Someone grabbed me by the hand.”则更为忠实西夏原文表达的意义。

同样,荷兰语翻译的下文例句(U heeft me oponwettige wijze de steden ontnomen你从我这里非法夺得州府)可能比俄文翻译(Vy nezakonno zaxvatili moigoroda你非法夺得我的州府)更为贴合西夏文表达的本意。因为在荷兰语的翻译中,西夏语动词一致关系后缀<-ŋa2>标引的第一人称单数主价语的受事角色通过直接宾语me(我,宾格)表示出来。

卿等无状侵夺城州。⑫

在上述两个西夏文例句中,第一人称单数受事者是承事主价语(affected actant),且在欧洲语言中常常被译为直接宾语。

然而,我想说的是,鉴于藏缅语表现出的受益者或者受损者主价语优先的受事一致趋势,波兰语的与格为西夏语动词受事句法角色提供了更简洁的语义对应。类似于波兰语Zɑbili mu żonę“他们杀死了他的妻 子”[15]405或者捷克语(Czech)Zavraždili mu manželku“他们杀死了他的妻子”这样的句子是成立的,但在俄语中却不成立。波兰语的żonę和捷克语的manželku用受格(accusative)单数表示直接宾语“妻子”,且用阳性、单数、与格代词mu(他,宾格)表示受损者动词主价语。

前面西夏文例句(6)可以用波兰语⑬“Bezprawniezabrałiście mi miasta”对译,由此西夏语动词的一致关系后缀<-ŋa2>标引的第一人称单数主价语对应波兰语译文中与格、动词的主价语mi(我,宾语)。

如果并非贬低女性,那么下面两个西夏文例句中通过动词一致关系后缀标引的受事者判断最受影响的主价语就是不准确的。

在前面两个西夏文例句中,受事范畴的语义功能类似于波兰语与格主价语的语义功能。因为在波兰语与格主价语中,受事范畴指派受益或者受损的主价语而不是及物动词的宾语。这一点可以从这些西夏文例句的波兰语翻译中得到证实:“.必是冯昌杀汝妻”。其中,ci是波兰语第二人称单数代词ty(你)的与格。而且在Nie zabijajcie namon!“愿莫杀吾妻”中,nam是波兰语第一人称复数代词my(我们)的与格形式。

在这些波兰语句子中,与格的使用并没有语义上的标记。例如,波兰语“不要毁了我的书”,使用了与格第一人称单数代词mi。波兰语另一个句子“不要毁了我的书”,领属代词mojej(我的)使用了适当的变格形式(declined form)。这里领属代词的用法强调对比性。因此后一句话更适用于“别毁了我的书,毁其他人的书”的语境。

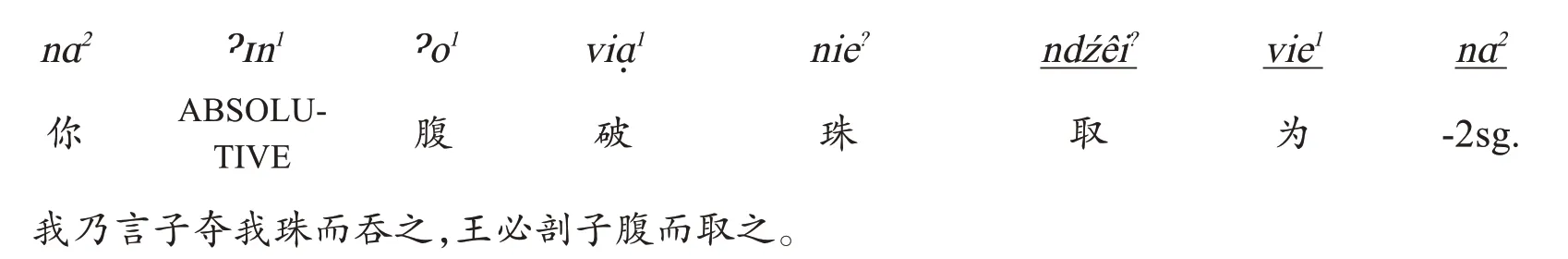

在上述西夏文例句中,动词一致关系后缀<-na2>标引的第二人称单数主价语在波兰语中可以用与格动词主价语表示(俄语也可以表达这个例子):...i wtedy król na pewno rozkraje ciżołądek i wyjmieperłę“王必剖子腹而取之”,使用了与格第二人称单数代词ci。

然而,西夏语一致关系后缀<-na2>出现在动词“取”而不是动词“剖”后。尽管句子...i wtedy król na pewno rozkrajeżołądek i wyjmieci perłę在波兰语中是合理的,但是这暗指君王为了得到第二人称单数主价语的利益而取出珍珠。如果没有上下文的话,谁的肚子将被君王剖开是不明确的。

西夏语动词标引的受事范畴的语法功能可以通过尝试定义该句法角色的语义价值的方法来得到最好的解释。在基兰提语支中,动词普遍保留了藏缅语趋向后缀(directive suffix)*<-t>,且动词标引不同的受事类型通常取决于动词的词汇意义。例 如,哈 尤 语(Hayu)中

正如上节末尾所述,第三人称主价语在西夏语中并无标记。基于广泛观察到的世界语言现象来看,第三人称在一致关系标记方面可能是非实体,这与第一、二人称存在根本对立。除寓言和童话之外,第一、二人称的主价语自然参与了“I'allocution personnelle qui est exclusivement interhumaine”(专属人际之间的交谈),与第三人称“effectue l'opération de la référence et fonde la possibilitédu discours sur quelque chose,sur le monde,sur ce quin'est pas l'allocution”(执行参考的操作,把话语的可能性建立在某事,在世界上,在不是谈话上)相反。[20]99但这种观点并非由西夏文献资料得来,罗仁地(LaPolla)曾主张西夏语及物动词的一致关系并不是“一种语法功能”[21]358。语义的复杂性本身就是语法范畴的典型特征。虽然对于语言学家来说,如何给诸如英语的主语、俄语的体或现代藏语的作格这些基本的语法范畴提供令人满意的语义特征的解释,是一种挑战,但我们不能仅仅把这些语法范畴当作修辞或语用现象。

我同意罗仁地[21]360对方法论的批评,即“比较是在总的一致关系系统中高度简化和选定的部分上进行,很少涉及词缀的实际使用”⑭。显然,仅仅将动词词形变化中未分析的部分列出并不能令人满意。藏缅语各语言的一致关系系统应经过严格的语素分析,以便分离出形式上和语义上明确的实体。这些实体就是语素,并且这些语素需要从发生学的形态系统方面进行比较研究。然而,前后矛盾的是,罗仁地自己仅提供了部分西夏语动词人称和数的一致关系的范式,同时又认为西夏语动词词形变化构成了基本的动词一致关系系统。

将上文所示的完整的西夏语及物动词词形变化与基兰提语支更为复杂的动词词形变化相比较时,西夏语表面看起来更像是一个退化且简化的基兰提语系统,或像是一个原始的、未充分发展的基兰提语系统。尽管罗仁地否定了前一种选择,但是他并没有为后者提供令人信服的观点。他认为“藏语和缅语都失去了动词一致关系系统的痕迹而西夏语(12世纪)却保留了没有时代特征的规则完整且词源明确的动词一致系统,这显然是不可能的”[21]358。

首先,争论在于如12世纪的西夏语这样词形变化较简单的语言比动词一致关系系统复杂的藏缅语更加古老,这只是一种先验假设。并且西夏语词形变化的词缀显然词源明了,并不能给该假设提供确切支持。

其次,在一个语族中一种屈折系统的丢失,包括动词一致关系系统“无丝毫痕迹”⑮的丢失,以及它在另一个有发生学关系的语族里被保留,这并非极不可能。特别是在藏缅语中,很多语族音系的发展,例如音节结构和多音节的严格限制,为动词一致关系系统或其他屈折系统的广泛缺失提供了类型学的解释。

在历史形态学的研究中,派生词缀(derivational affixes)偶尔会被借用。例如,法语percentage中的后缀-age被借到荷兰语中,并与荷兰语本土词根结合形成新的名词,如vrijage、slijtage、lekkage。然而语言之间屈折词缀(inflectional affixes)的借用情况并不常见,尤其是一种复杂屈折系统的大量借用,如动词词形变化被系统借用,除语言死亡或者克里奥尔语化(creolization)之外,还尚未被证实。类似的发展,如古立陶宛语(Old Lithuanian)的入格(illative)、向格(allative)、近处格(adessive)、在内格(inessive)是毫无例外地效仿了邻近的芬兰—乌戈尔语(Finno-Ugric)的格系统。因此,当罗仁地[21]357抨击鲍曼(Bauman)[22],认为“语言接触”对于基兰提语支、嘉绒语(rGya-ro)或西夏语等藏缅语中观察到的复杂的动词变形系统是一种可能的解释,这种说法很难被接受。相反,将动词一致系统的缺失归为语言接触似乎更为合理。事实上,谢拉德(Sherard)最近得出了一个观点“相较于语音结构来说,形态结构更不容易发生变化”[23]199。

罗仁地的另一个观点认为,“共享创新”(shared innovation)或许可以解释在藏缅语中已观察到的动词一致系统。基兰提语支中很多动词词形变化之间的复杂对应系统,几乎毫无疑问显示出存在共同的动词系统这一事实。换句话说,这些语言存在共同的祖先。与此相关,马提索夫提出了另一个观点:代词化(pronominalize)倾向。他认为黏着(agglutinate)代词可能在原始藏缅语阶段就已经存在,这些代词可能在某些语族中持续存在而在其他语族中逐渐消失。⑯

藏缅语各分支语言的动词一致关系系统是否为“共享创新”,反映了藏缅语层面上屈折(inflection)或附着代词并入(incorporation)的迂说式(periphrasis)倾向,或者这些词形变化是否反映了一个共同的藏缅语动词一致关系系统,这需要依据详细的证据和有力的论证才能解决。这两个可能性都是不能被排除的先验。

罗仁地认为,西夏语动词词形变化和其他藏缅语动词一致关系系统是“明显基于语用的言语行为参与者(即第一、二人称主价语)话语突显(discourse prominence)的语法化”[21]361。然而,已有证据支持,任何标引话语突显的一致语用标记系统可追溯至藏缅语的祖先,或者西夏语和基兰提语动词词形变化是“相对晚近的话语突显的语法化”[21]358。

为了更好地理解一个语法范畴,描写语言学家必须开放思想去感知形态句法范畴中细微的、具体语言的语义。例如,某个藏缅语受事范畴的语义或者某个西欧语言有定与不定冠词的语义区分。这类比较人类句法学(comparative ethnosyntax)问题需要“激进语义学”(radical semantics)的严谨性,而“激进语用学”(radical pragmatics)的模糊不清对其益处甚微。

[本文译自Driem George van,Tangut Verbal Agreement and the Patient Category in Tibeto-Burman,原载Bulletin of the School of Oriental and African Studies,54(3):520—534,1991。]

注释:

①原文中的列宁格勒(Leningrad),在本译文中均改作现在使用的名称“圣彼得堡”。

②笔者1990年6月26日于圣彼得堡与雅洪托夫探讨所得。

③笔者1990年6月18日、26日于圣彼得堡与雅洪托夫探讨所得。

④笔者1990年8月27日与克平探讨所得。

⑤参见笔者和克平即将出版的《The Tibetan transcriptions of Tangut ideograms》(英文版),《Tибeтcкиeтpaнcкpиппии тaнгyтcкиxиepoглифoв》(俄文版)和《The phonology of Tangut:concordance and analysis of the Tibetan transcriptions of Tangut ideograms》三篇文章。

⑥雅洪托夫,1989年4月15日与克平和白保罗(P.K.Benedict)探讨所得。

⑦关于ŋa和ka用法的不同,将在笔者即将出版的《洛霍绒语语法》中讨论。

⑧笔者1990年5月于圣彼得堡与克平探讨所得。

⑨笔者即将出版。

⑩译者按,如果当获得物为突出主价语,且受损者或受害者并未表明时,动词与无生命主价语保持一致关系。具体可参看笔者《林布语语法》一书。

⑪译者按,此处原文为“Someone grabbed my hand”,《重刊增广分门类林杂说》作“坐中有人引臣妾”。

⑫译者按,此处原文为“You unlawfullyseized mycities”。另外,为更贴合例句原意,例句译文均出自《重刊增广分门类林杂说》,下同。

⑬这里,笔者感谢伊娃?扎克热夫斯卡(Ewa Zakrzewska)把她的关于波兰语母语者的直觉与我分享。

⑭可参见埃伯特(Ebert)[24]473-482[25]57-78和德兰西(DeLancey)[26]315-333的相关文章。

⑮原文此处为斜体,其为罗仁地的观点。

⑯笔者1989年7月14日于巴黎与马提索夫探讨所得。