不同类别高校本科教学质量保障体系的现状分析

2022-09-08蒋兰陵

蒋兰陵

(扬州大学商学院,江苏 扬州 225127)

2010年5月,国务院的党务会议审议通过了2010~2020年的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》。在这份纲要中明确提出了要求建立高等学校质量年度报告发布制度,教育部在2013年发文要求普通高校从2012年的质量报告开始编制。纵观近些年由高等教育出版社出版的普通高校教育教学的质量报告,特别是全国高校新的教学模式的融入,直观地可以看出质量工程的提升:由文本模式转向了文本+统计图表的模式,由统一的政策要求、整齐划一的质量评估内容发展到以政策为基准,创新形式遍地开花。文章基于2019年和2020年[1]的《全国普通高校本科教育教学质量报告》,以一流大学建设高校、一流学科建设高校以及普通本科高校三个不同类别的高等院校作为研究对象,选取不同角度的质量保障指标进行对比分析。

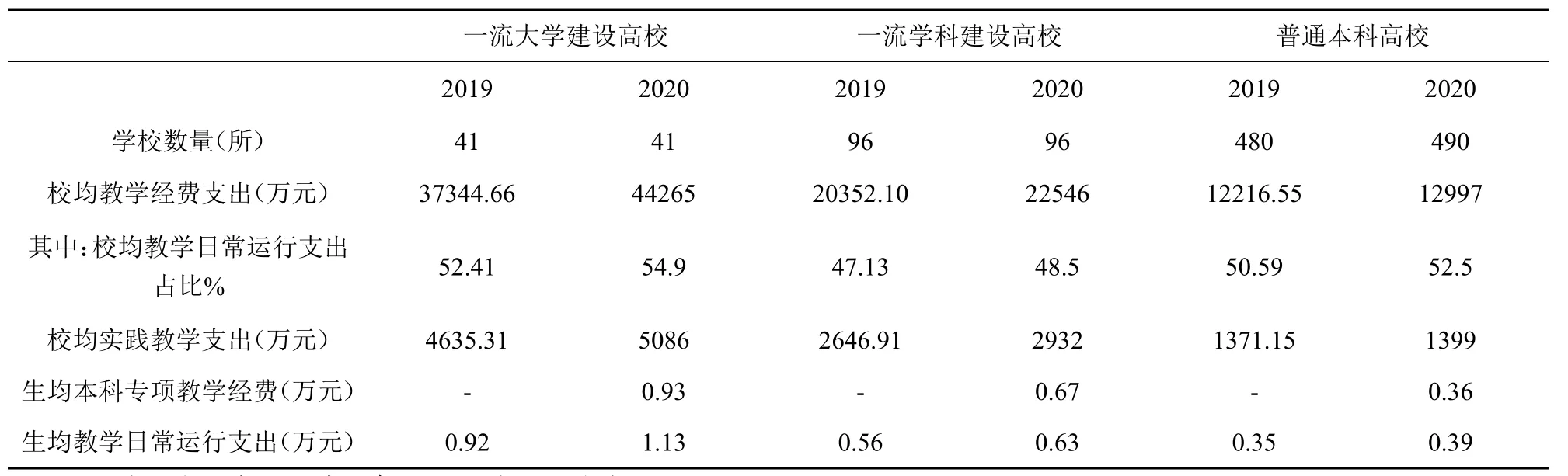

1 教学经费的支出保障

无论是教学日常运作的保障,还是突发性公共事件下的信息化建设;无论是一流的现代化的实验室的建立,还是专业人才的引进、培训,这些都离不开教学经费的有力支持。

从表1的汇总数据来看,一流大学建设高校的教学经费支出增长是最快的,2020年比2019年增加了18.53%,其次是一流学科建设高校,增长了10.78%,普通高校在学校数量增加的基础上,校均值在2020年依然有一定程度的增加,说明各大高校持续不断地在加大本科教学资源的投入,校均教学日常运行所占教学经费支出的比重除了第二类之外基本都超过了50%,一流大学建设高校的遥遥领先,2020年还在继续增加。其他几项指标排在第一位的也是一流大学建设高校,校均值在普通高校还没有看出与一流高校的距离,但是生均值的差距就已经很明显了。“越是世界顶尖的大学,越是重视本科教育”[2]。越是一流的大学,越是拥有一流的课程、一流的教材,在教学实践过程中积攒的教学成果反过来为一流专业的建设、一流学科的建设提供最强有力的支撑,两者相辅相成。

表1 2019~2020年三大类别高校的本科教学经费指标

我国是从2015年开始正式实施“双一流”建设的,从当年开始,大学的经费投入方式也发生了根本性的变化,无论是投入来源,还是资金分配,更加突出自主性、差异性和特色性,各大高校根据自身的实际情况,因地制宜,不断优化自身教学经费的结构。以笔者所在的扬州大学为例,在“十二五”期间,学校的教学专项经费从6902万元增加到10436万元,五年增长了51.2%;在“十三五”期间,年度教学经费从3269.2万元增长至5436.3万元,年增长66.3%。更为突出的是近几年学校的教学经费支出类别明显增加,形式既有传统的固定资产增设、改建,又有信息化、网络化的兴建,从全方位协调并进。

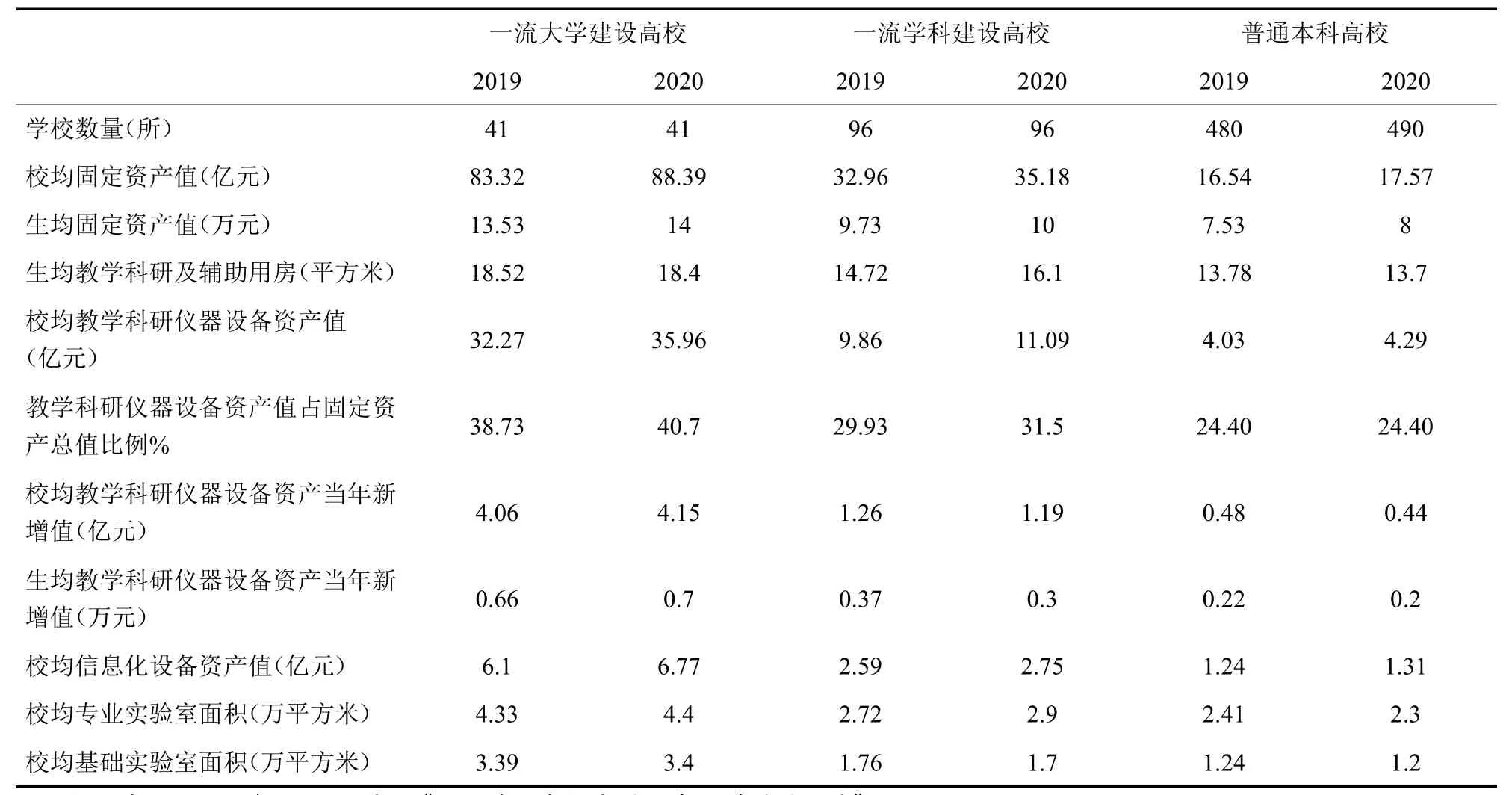

2 固定资产投资的基础保障

在突发性公共事件爆发前,高等院校的固定资产投资主要集中在校区硬件投资、教研仪器设备的采购、各种虚拟仿真平台的建设,自2020年后,固定资产的投资在短时间内倾向于信息化设备、平台、网络等的添置。首先从全国的总数据来看,2015年高等院校的教育经费支出在基础建设方面的支出是117.42亿元,占总支出的1.87%,2019年这方面的教育经费支出已经增加到347.87亿元,所占比重也上升到2.67%[3]。

其次,从表2的数据统计来看,固定资产的产值在近两年无论是校均值还是生均值都在不断增加;教学科研的用房、各类实验室用房等基本维持现状;教学科研仪器设备的增幅明显,尤其是普通本科高校在学校数量增加的基础上,校均值还从4.03亿元上升至4.29亿元;信息化设备资产在三类高校中也是逐年在增加的。以中国慕课的推广为例,2013年中国才开始有了MOOC(慕课),2018年1月,教育部正式推出第一批490门国家级精品慕课[4],2018年年底,全国普通本科高校开设的门类已经扩展到17295门,而到2021年11月,上线的MOOC数量已经超过了3.4万门,学习人数也达到5.4亿人次,MOOC不管是课程数量还是使用人数都是当之无愧的世界第一[5]。突发性公共事件下中国的在线教育迅猛发展,多种教学模式相互映衬,各类在线教学平台、各类会议APP、教学辅助工具软件相得益彰,不仅是确保了正常的教学秩序有条不紊,而且答辩、各类教学培训、科研交流等都以此为依托,教学科研得到正常运转。

表2 2019~2020年三大类别高校固定资产投资的相关指标

以笔者所在的扬州大学为例,在固定资产投资的运用方面,学校一是完成老校区新教学楼的建成、升级改造,体育馆的改造;二是兴建网络中控(云录播)的系统项目工程,网络集中控制系统,更新多媒体教学设备等;三是学生住宿条件的改善,比如给全校的教室都安装了空调,建成公寓自习室;四是新建了一个省级实难教学的示范中心。

在线上教学方面,截至2021年12月,学校1948名专业教师一共开设了3979门次的线上课程,不仅通过已有的成熟的各类平台,如学校自己的网络教学平台、MOOC、腾讯会议、雨课堂等开展线上教学,而且学校还在特殊时期自主开发了四个在线小程序,包括教师信息查询、学生信息查询、在线教学信息采集以及在线教学情况的汇总统计,教师的教、学生的学、学院的管理监督、学校的保障与质量监管都可以通过这四个小程序来完成,极大地提高了教学运行与管理的效率。

在之前,学校自身平台的服务承载上限是500人同时在线,之后,迅速增加到8000人以上,到2021年春季已经突破1万人,当前每日的瞬时在线人数基本上都在8000人左右。

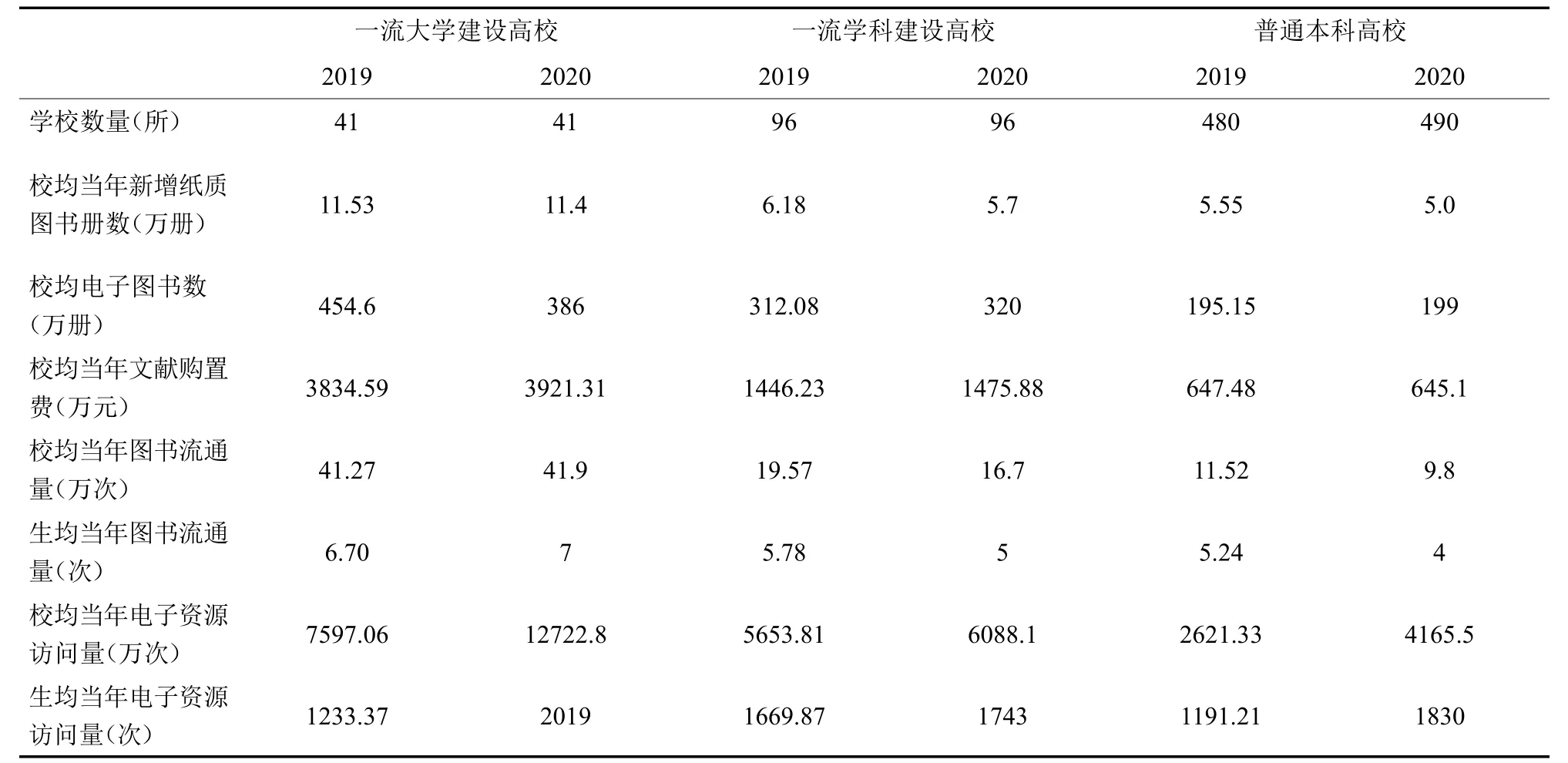

3 文献资料的资源保障

一所大学是否一流,其图书馆是评价的一个核心指标,当然并不是看图书馆的设计独特、高档装修,而是考查其的馆藏资源以及能够提供的教学研究服务是否在国家前列、世界前列。以世界著名大学耶鲁为例,其大学本身的招生规模非常小,本科生不到六千人,研究生六千多点,但是仅仅其的一个学科(物理)图书馆就多达22座,馆藏纸质图书的数量达到1200万册。

由表3可知,一流大学建设高校和一流学科建设高校在“当年文献购置费”“图书流通量”和“当年电子资源访问量”这些指标上的数值较高,这也验证了越是一流大学,师生教研对图书和文献的需求越大的规律。一流大学的图书采购模式也发生了变化,教师可以在APP上订购,然后由学校图书馆付款。而普通高校还停留在传统的一年一次或两次向学院发放征订需求,一层一级地传达下来,很多时候教师都不知道这些信息,导致教师在文献购置方面的参与度较低。受当时的影响,三类高校当年新增纸质图书的数量在2020年都有所减少,电子访问的需求猛增。2020年,一流大学建设高校的“校均当年电子资源访问量”比2019年增加了67.47%,普通本科高校也增加了58.91%;生均指标前者上升了63.70%,后者上升了5363%。在此期间,各地几乎所有的高校图书馆都开通了专用网络,解除了一些原有操作上的限制,开放了最大限量的电子数据库,从最大程度上方便师生使用电子资源。同时,以笔者所在的学校为例,图书馆还增设了一些数据库的联系群,解决教师一些特殊文献的需求,服务越来越精细;学校还与三大通信运营商合作,每月免费赠送师生10G的流量,学生的教材也免费帮学生邮寄到家,并提供了电子教材的下载阅读途径。

表3 2019~2020年三大类别高校关于文献资料购置、流通等的相关指标

4 专职教师的服务保障

近几年除了高校师资队伍的结构得到不断优化以外,各类管理服务人员的规模也稳中有升,高效地为高校的教学、科研等提供各类专职服务。根据2020年度的《全国普通高校本科教育教学质量报告》显示,全国高校心理咨询教师的数量在2020年达到4569人,比2019年增加了12%;教学管理人员的总数达到75109人,比2019年增加了793人。

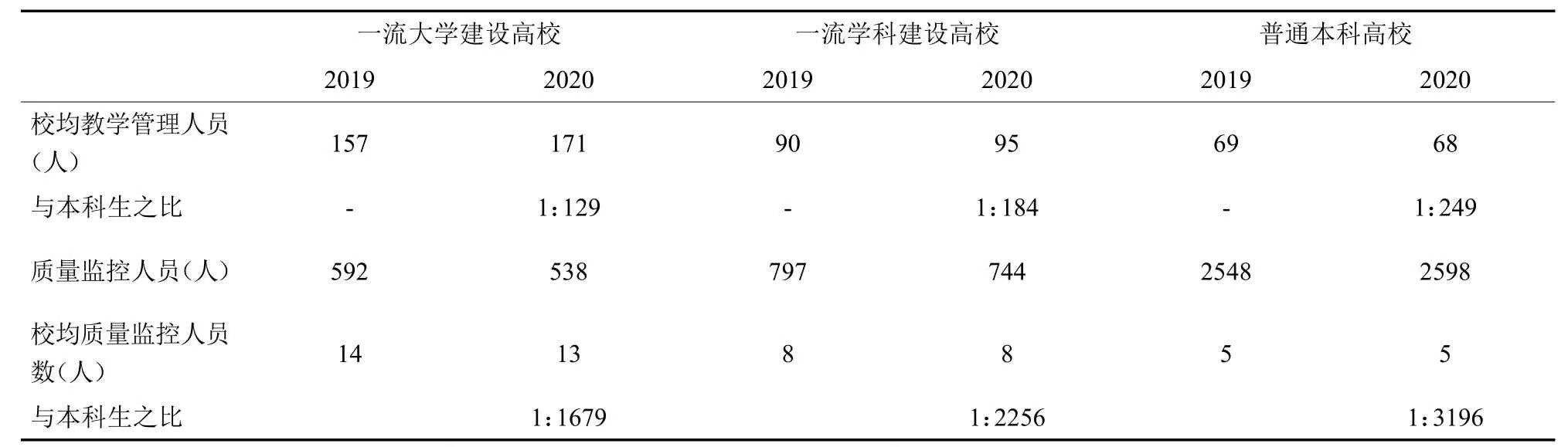

表4(P84)的统计数据一是可以看出“双一流”建设高校在教学管理方面相对优势更加明显一些,普通本科高校由于2020年学校数量的增加导致校均教学管理人员的数量还出现了下降,从与本科生之比这一指标也可以同样很清晰地看出来,一流大学建设高校是最高的,普通本科高校几乎只达到“双一流”一半的配比。统计数据表现出来的第二点在于,质量监控人员的总数在2020年有较大比重的减少,但是校均值总体保持了稳定,“双一流”建设高校的人员配备相对较充足,与本科生的配比优势也十分突出。

表4 2019~2020年三大类别高校专职管理教师的相关指标

以上四个方面从不同维度体现了近两年国家各类高校在质量保障体系方面取得的卓越成效,硬件与软件都得到了较大程度地改善,教师与学生都较以前更加地“忙碌”,每个人前进的方向明确,目标鲜明,干劲十足。当然,除了上述四个层面以外,质量保障体系的内涵还包含其他方面的建设,譬如2016年提出的“质量文化建设”在这两年就更加的完善,最根本的是从主观意识上对高校教研的认识与理解发生了质的飞跃,其次是各高校的质量评价体系与督导制度等不断地修正,越来越全面、合理,定性与定量相辅相成。以笔者所在的大学为例,在近五年的教学工作中,校级与院级的质量保障监管机制不断地得到健全,学校十个工科专业通过了国家工程教育的专业认证,三个师范类的专业得到了教育部师范类的专业认证等等,越来越多专业通过了教育部、江苏省各类专业的综合评估,通过评估反向提升自己的各项管理,以评促建。