情与法的牵制:清代清水江文书所见凭中人探析

2022-09-08韩宗原刘明杰

冉 旭 韩宗原 刘明杰

凭中人指“居间介绍、调解或作证的人”[1],亦为“中间人,作证明的人”[2]。凭中人“对所见证的契约要负责,又要通过参与纠纷解决,维系契约交易的安全性和稳定性”[3]。与传统牙行、经纪、媒人等有所不同,本文所指凭中人主要为土地买卖、典当、租佃、货币借贷等契约签订搜寻市场信息、见证签约,并对契约的履行起到保障作用,具有专业化的特点。清水江发源于贵州省都匀市,流经麻江县、凯里市、锦屏县、天柱县等7个县市区。清水江流域地区气候温和湿润,土壤肥沃,适宜林木生长。清水江亦是天然的河运通道,自明以降,该地区成为皇木的采购点之一。清代木材贸易的繁荣,使得当地经济得到发展,各类林木、土地等交易频繁。清水江文书又称“清水江民间契约文书”,是清水江中下游地区苗、侗族人民根据林农业贸易等交易需求而形成的民间交易契约。本文以清代清水江文书为材料,以凭中人的称谓、人数以及社会来源为视角,探究以上研究对象背后的历史逻辑。

一、凭中人在清水江流域乡村交易中的广泛性

自清以降,凭中人就成为清水江文书的契约要件之一,直至晚清、民国时期广泛出现于各类经济交易文书里。

1.于土地、田地、屋基、杉木等买卖中,均有凭中人的参与。举例如下:

立断卖田约人寨佃寨石玉音,为因家下缺少用费,尔出自请凭中,受过地各边素田乙拞,禾二十五把出断典,八柳乡杨文焕名下为业,当日凭中议定价艮(银)五拾两整,亲手领回应用其田,凭□买主耕种管业卖主不得异言,乙(一,下同)卖百卖今卖后休永不回头今恐无凭,立此断字存照。

凭中 天相

亲笔

乾隆四十九年十二月廿九日 立[4]

2.土地租佃。在已出版的清水江文书中,租佃类文书主要集中在佃山种杉木交易,租佃田、地耕种较为少见。举一例凭中人参与山场佃契如下:

立佃字人党央宋家旺。今佃到加池寨姜凤仪、凤舞、宗保叔侄之山,地名培行则,小地名洗务罗山乙块,上凭路,下凭岩洞,左凭洪头,右凭廷瑜之山为界,四字分明。其山分为伍股,地主占叁股,栽手占二股。限至五年之内成林。如有不成,栽手并无股分。恐后无凭。立此佃字为据。

凭中 姜朝弼 孙邦彦

道光廿四廿六月十五日 亲笔立[5]

3.于借贷方面,凭中人的出现也较为普遍。资金借贷因其风险的不可控,往往需要凭中人的参与,以增强债权人的资金安全。如下例所示:

立借字人潘昌文。今因家下要银使用,无从得出,自己请中上门问到姜廷德名下借出纹银叁两整,其银行利加三相还,不得有误。如有误者,将八家之地栽手杉木乙古(股)作当。今幸有凭,立此为照。

凭中 潘周吉

笔 潘必达

嘉庆四年五月初二日[6]

由上可知,凭中人普遍存在于各类乡村经济交易中,与学者黄宗智“乡村极度依赖中人和见证人”的看法一致。清水江流域在清前期就有竹刻契约记录产权转移的历史,后逐步用纸张替代竹木。这说明自清以降该地区就有遵循契约制度的历史,对于凭中人在契约中的要件需求也是历史延续所致。缺失这一重要部分,我们很难想象乡村经济交易如何正常运行。

二、凭中人称谓的多样性与人数的不固定性

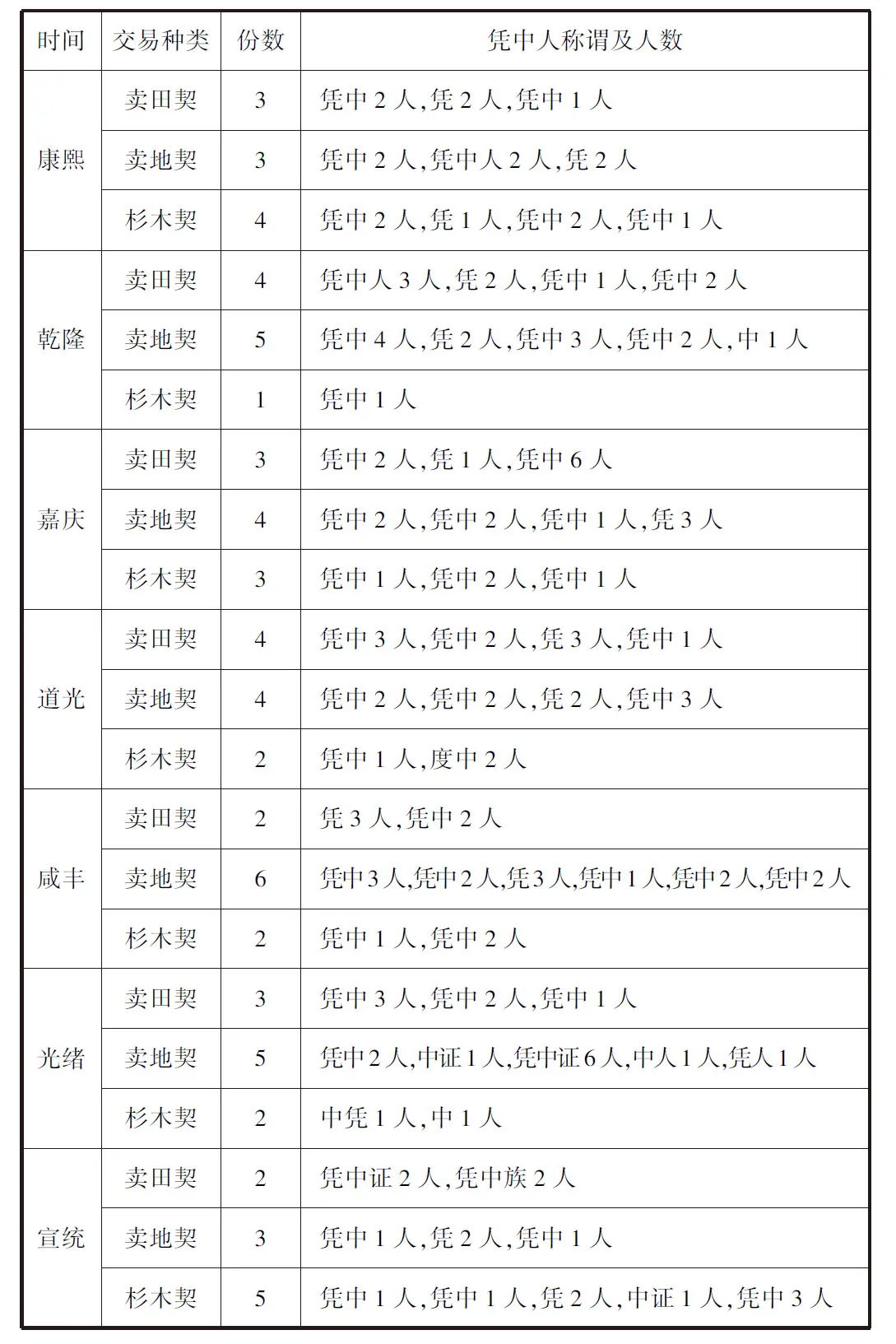

在清水江流域的经济交易文书中,凭中人的称谓多样,人数也不固定。本文从各个时期总共抽出70份文书作统计制表如下,见表1。

表1 凭中人在清水江文书中的称谓和人数

资料来源:整理自贵州大学、天柱县人民政府、贵州省档案馆、江苏宏德文化出版基金会合编的《天柱文书:第一辑》(江苏人民出版社出版),张应强、王宗勋主编的《清水江文书:第三辑(全10册)》(广西师范大学出版社出版),贵州省档案馆、黔东南州档案馆、三穗县档案馆合编的《贵州清水江文书:三穗卷(第三辑第11册)》(2019年贵州人民出版社出版),贵州省档案馆、黔东南州档案馆、剑河县档案馆合编的《贵州清水江文书:剑河卷(第一辑第2册)》(2018年贵州人民出版社出版)

由表1可知,从统计的70份契约来看,凭中人名称就多达7种,主要为凭、凭中、凭中人、中、度中、中证等,最常见为凭中。称谓有时还体现了中人与契约方的关系,如“凭中族”“凭中邻”,于此亦可看出凭中人的来源。清水江文书所见凭中人的称谓具有多样性的特点,但大多数都有“中”字样的出现,体现了“中人”作“中”的作用,“中”既有促成交易达成的意义,也有作证、见证交易契约签订的含义。同时,中人称谓还体现了这一群体的来源,如邻居为“凭中邻”,族人为“凭中族”,还有诸如“凭血亲”“凭孙”等。

凭中人的人数方面,则有很大的不固定性,一般为1至6人之间,其中1、2人者为多数。从时间与交易种类上看,凭中人的人数分布呈现随机特点,即人数的选择主要和契约签订环境关系较大,比如契约双方的实力、交易环境好坏、交易额大小等。一般认为,人数较少时对于契约的履行保障作用较小,反之则大。事实上,清水江文书中“凭中人”人数为1人时较为常见。笔者认为,此现象原因可解释为和两方面因素有关。一方面,大多数乡村交易的交易额偏小,市场风险因素相对较小。况且,清水江流域地区部分文书与木材交易有关,而该地区已形成相对完善成熟的木材交易程序,对于中人数的要求逐渐较弱。另一方面,中人作中需要付出一定的时间和精力。在出现纠纷时,要积极参与解决纠纷。这对于传统乡村农民来说即占用了劳作时间,也具有一定人情风险,是一件“吃力并不一定讨好”之事。

值得注意的是,同期徽州文书的“中人”名称种类中也有“凭中,凭中人,凭族,凭族中,凭证人”等高度一致的称谓;田、地类买卖文书中凭中人的人数较多,这与中国人对土地的高度重视有关系。

总而言之,凭中人的名称具有多样性,人数并不固定,依具体情况而灵活选择,这是民间在经济交易契约保障上的智慧体现。

三、凭中人社会来源的丰富性

传统观念认为,凭中人通常是当地拥有一定人际关系,且德高望重者。不可否认这是对凭中人的一个大体相符的描述,但并不全面,笔者现依据对清水江文书的考察情况概括凭中人的社会来源和其特点。

(一)具有一定口才、有说服力,能说会道者,且多数具有识字、写字能力和重视自己的社会信誉的特点

笔者在阅读清水江文书时,注意到凭中人除做证明人外,有时亦兼做代笔人角色。纠纷出现后,凭中人往往是参与调解的第一人选,其次是寨老、乡保、团绅等,若依然调解未果才会报官理论。清代官府在解决纠纷中,依然首先考虑由族人、邻里或中人去处理,即使已经收到了上诉人的状词,尤其当官府面对的是亲属之间因分家或债务所引发的矛盾。可见,凭中人于建立契约关系、解决纠纷中具有重要作用,对其有个人能力要求必然是不可争辩的。首先,契约订立之初,对其有识字、写字能力的要求。其次,纠纷出现后,能做到维护契约双方的合理利益,必然需要其拥有一定的威望和口才说服力。最后,凭中人因重视自己社会信誉,才得到民间和官府认可,否则其存在必然受到质疑。兹举一例凭中人兼做代笔人的契约如下:

立断卖山场并杉木,约人姜老洪为因家下缺少要银用度,无处得出,自愿将到□乙块坐落地名领九寨上登领下凭火路左凭领右凭通海,四至分明其山,六股均分,老洪名下占乙股,今请中出卖与姜永寿名下,承买为业,当日凭中议定价银四两乙□整,入手领回应用其银,山买祖修理管业卖主不得异言,今欲有凭立此断约存照。

凭中代笔 姜启朝

嘉庆九年十一月十一日

(二)对当地情况了解,熟知所参与经济交易对象的市场信息者

清水江经济交易类文书中常能看到“凭中议定”“中议”“依中言定”“凭中言定”等字样,如无凭中人参与,则一般表述为“当日议定价”“当面议价”。如上所列例子中,能明确看到“今请中,出卖与姜永寿名下”“凭中议定价银”。由此可以得出两点结论,其一,凭中人了解当地情况,参与搜索买家的过程;其二,熟知市场信息,参与经济交易对象的协商过程,如上例中,经济交易对象为“山场并杉木”,凭中议定价银为“四两一钱”整。凭中人使得该笔交易符合双方的利益,可以说交易之所以能实现凭中人起到关键作用。

(三)交易双方的房族、同族、亲友者多为凭中人

马克思认为“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。个体与个体之间构建起不同的关系以达到社交目的,而宗族关系是中国传统乡村社会关系类型中重要的一类。冯尔康认为,族人做中人是宗族功能里起协调作用的一种表现形式。传统乡村是一个熟人社会,人与人之间的联系更多依赖于熟人网络。契约文书的效力不仅需要法律层面支持,道德层面的约束作用也尤为突出,而“我们传统社会所有的社会道德也只在私人联系中发生意义”。对处于社会地位不高、社会关系较单一的乡村居民来说,以亲友、房族或同族等熟人做凭中人是更为现实的选择。笔者对凭中人身份未知的文书进行反复抽检并多次做统计分析,显示交易双方为亲戚、同族或房族人关系,即都为熟人的情况占比接近60%。据此,可以合理推测这部分文书的凭中人必然为熟人所担任。

除此之外,在文书中有大量“凭房族”“凭同族”“凭中血叔”“凭中血侄”等,直接体现房族、同族、亲友者为凭中人的事实。举如下例以说明:

立卖山土契人张世光,今因家下缺少钱用,无处得出,自主自愿将到先年得买分洛面分之茶,坐洛地名对门坡洞坎山土幅,上抵尖□岭下抵龙、张二姓田地上,左抵龙山土右抵买主四土右刘姓土,四抵分明,要行出卖先尽亲族内人等无人承买,今因请中上门问到上鬼沙刘永举兄弟三人承买,当日三面议定买价钱七千捌佰文,亲手领明,并无后□分文自卖之后任从买主子孙耕管,开□为业卖主子孙不得异言壹(一)概不得言论,倘有此情卖主上前理洛,买主□今恐无凭,立卖地一纸永远为据。

凭中堂兄 世德,世禄

代笔族侄 荥庆忠

卖主 张世光

道光十一年二月十九日 立卖

(四)地方首领、官员充当凭中人

在传统乡村社会中,地方首领或官员因具有一定的威望,社会交往较广泛,常被请作为凭中人。如在乾隆十八年(公元1753年)十二月的一份断卖地基契约中,凭中人处写为“凭中族长 龙升达”,光绪二十二年(公元1896年)一份断卖杉木契约中,凭中人“团首 龙国帧 乡约 周乔送”。在笔者查看的文书中,地方首领做凭中人在清前、中期较为多见,随后出现频率较少。但在其他的非经济交易文书里,如在“清白书”“结婚证明”“纠纷调解”等文书里他们依然常作为证人出现。

最后,有必要说明一点,凭中人的角色非单一化,其类型的划分并不是绝对的。事实上,在以上列出的几点中,一个凭中人可能兼具多点,有时亲友、族人、地方首领、官员亦同时或交叉作为文书见证人出现。

四、余论

凭中人在清水江文书中的人数及社会来源具有灵活多变的特点。一方面,人数的不确定体现着契约签订的环境复杂,如交易金额的大小、经济环境的好坏、交易双方的实力等。灵活地确定凭中人人数,对于契约的履行起到有效的保障作用;另一方面,凭中人的社会来源丰富,表现出乡村契约文化具有浓厚人情关系的特点。凭中人的选择是对契约双方履行责任、诚信守约的共同考核下所提出的最佳策略,即若一方想要违约,既要照顾情面也要考虑法的约束。情与法的牵制,是民间习惯法的一大特色。在对乡村产权界定上,这样的特色又是必不可少的。

明确清晰的产权界定是经济正常运转的基础,产权的转移也只有在保护充足的前提下才可能发生。《孟子·滕文公上》曰:“有恒产者有恒心。”凭中人在法律服务供给不足时,构成民间习俗约束下的治理机制之一。乡村习俗下的凭中人治理模式,对“契约的不完全性导致的投资效率低下和交易效率的影响远比我们想象的为小”。传统社会中,参与民事活动的事主身份关系大多以血缘、地缘、亲缘、业缘等为主,与近代平等观念相比有显著的不平等特点。有学者认为,与西方不同的是,在中国地主之下,劳动者身份的解放不但以是否有无契约来作论据,契约有时还意味着加强了劳动者的身份属性。而凭中人在如何使双方权利和义务相对平等的制约下订立契约关系中,起到媒介和平衡作用。当然,凭中人的存在与经济社会状况息息相关,也受到特定历史背景的制约,若无滋润的土壤,遑论繁荣成长。

总之,契约文书是法制的体现,而中人在契约文书中的大量存在,亦反映出人情关系对契约履行的保障作用。在法的供给不足时,凭中人提供了一定程度的补充。对凭中人现象的研究是我们认识传统乡村社会中经济文化、契约文化、基层治理等方面的一个重要视角。