民用飞机起落架噪声及其控制技术研究进展

2022-09-07赵鲲梁俊彪IvanBELYAEVVictorKOPIEVGarethBENNETT

赵鲲,梁俊彪,Ivan BELYAEV,Victor KOPIEV,Gareth BENNETT

1. 中国空气动力研究与发展中心 低速空气动力研究所 气动噪声控制重点实验室,绵阳 621000 2. 俄罗斯中央空气流体动力研究院 气动噪声部,莫斯科 105005 3. 都柏林大学 圣三一学院 工程系,都柏林 D02PN40

随着航空技术的高速发展,民用飞机数量剧增,伴随而来的噪声排放问题严重影响地面人员身心健康,日益引起世界范围的高度关注。2017年12月31日,美国联邦航空管理局(FAA)和国际民航组织(ICAO)环境保护委员会(CAEP)开始采用的第5阶段适航噪声标准,明确要求对于当日或之后提交的,最大起飞重量≥54 t的新设计飞机,噪声必须在第4阶段基础上再降低7 dB。这就对中国正在发展的大型民用客机C919、中俄联合研制的大型宽体客机CR929等重要民机型号提出了更高要求,气动噪声控制逐渐成为中国实现“大飞机梦”必须要攻克的一项关键技术。

飞行器排放噪声主要分为发动机噪声和机体噪声两大类。自20世纪70年代起,大涵道比结构、声衬材料、锯齿尾缘等一系列降噪方法得到成功应用,发动机噪声显著降低,这也使得机体噪声所占权重大幅增加,凸显了相关问题的紧迫性。机体噪声主要来自增升装置(缝翼、襟翼等)、起落架等部件,由高速来流与飞机固体表面相互作用而产生,已成为气动声学研究领域的热点。

起落架是飞机起降阶段的核心部件,自身力学结构异常复杂。从安全性与稳定性角度考虑,且为了方便日常维修与保养,绝大多数的起落架设计并未考虑气动外形优化,造成大量流致噪声产生,致使起落架噪声污染问题十分严重。在起落架噪声控制方面,以欧美为主的发达经济体提出了许多降噪思路,如整流罩、金属网格、轮毂盖等。然而,受安全性、稳定性等因素的限制,虽然飞行试验已经广泛开展,但是目前仍然鲜有得到商业应用的报道。因此,起落架噪声依旧是困扰民机研制领域的一项难题。

鉴于起落架噪声问题的重要性与复杂性,本文首先简单回顾了国内外起落架噪声研究的发展历程,然后介绍了噪声产生的流动机理与当前控制技术的发展现状,最后对中国相关研究领域未来发展方向提出了一些建议和展望。对于大型民用飞机低噪声设计相关领域,本文内容具有一定参考意义。

1 起落架噪声研究历程回顾

专门针对起落架噪声的研究工作始于美国,最早可追溯到20世纪70年代。在美国国家航空航天局(NASA)的支持下,1976年Bliss和Hayden采用理论分析结合试验测量的方法,对波音727-200和麦道DC-9的两轮起落架与舱体耦合噪声进行了研究,并最终建立了基于半经验公式的起落架/舱体噪声预测模型。需要强调的是,Bliss和Hayden开展的试验包括风洞试验和飞行试验2种。尽管近半个世纪已经过去了,从今天的眼光来看,他们的工作也是具有很强指导意义的。

当前,国际上起落架噪声研究可主要细分为3个方向:噪声预测模型、噪声特性与产生机理、噪声控制技术。所使用的研究手段包括理论分析、数值模拟、风洞试验、飞行试验等。

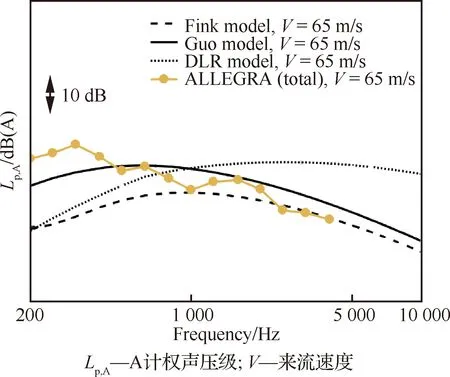

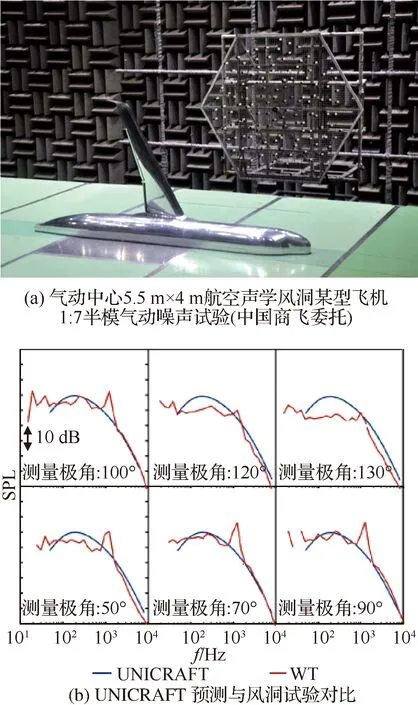

就预测模型而言,鉴于起落架对起降段整体噪声性能指标的重要影响,其已成为民机研制过程中的一项关键技术,能够为型号设计中的噪声评估提供参考与依据。起落架以及整个机体噪声工程预测模型的发展主要是基于半经验方法,即通过简化数学物理模型后推导理论公式,再利用试验数据确定各待定参数与修正因子。20世纪70年代,Fink在FAA资助下基于飞行试验与风洞试验数据发展了早期工程预测模型来评估新设计飞机的噪声水平。虽然精度较低,但是目前Fink模型完全公开,依然被学界广泛使用。后来Smith和Chow第一次将起落架分解为若干个主要噪声源,并依据尺度、测量位置等因素,同时结合Curle理论建立了模型,预测效果又取得了进一步提升。Guo等开发了一种预测起落架噪声的经验模型,相比以前的模型更加细化。该模型在NASA主导建立的著名飞行器噪声预测软件ANOPP(Aircraft Noise Prediction Program)以及升级版ANOPP2中都得到了应用,计算精度较高,目前已被波音公司使用。德国宇航院(DLR)也建立了参数化飞机噪声分析模块(Parametric Aircraft Noise Analysis Module,PANAM),主要使用方为空客公司。图1给出了欧盟ALLEGRA项目支持的大尺度风洞试验结果与Fink模型、Guo模型和DLR模型预测结果的对比。由图可知,从总体趋势来看,Guo模型结果优于其他模型。中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”,COMAC)也建立了自己的机体噪声预测体系,并形成了相应的预测软件UNICFAFT,其中就包含了起落架噪声模块。图2展示了中国商飞某型飞机1∶7半模UNICRAFT预测结果与中国空气动力研究与发展中心(简称“气动中心”,CARDC)大尺度声学风洞试验结果对比,其中“WT”代表风洞试验结果。可以看出预测结果在试验有效极角范围内趋势和幅值均与试验结果吻合良好,说明该模型具有较好的工程精度。

图1 ALLEGRA项目支持的大尺度风洞试验结果与Fink模型、Guo模型和DLR模型预测结果对比[22]Fig.1 Comparison of large-scale wind tunnel test results in ALLEGRA project and predictions by Fink, Guo and DLR models[22]

图2 中国商飞某型飞机1∶7半模UNICRAFT预测结果与气动中心大尺度声学风洞试验结果对比[23]Fig.2 Comparison of COMAC UNICRAFT prediction result and CARDC large-scale aeroacoustic wind tunnel test result of 1∶7 aircraft half-mode[23]

在起落架噪声特性与产生机理方面,受各方面条件所限,早期的工作主要以特性研究为主。1977年Heller与Dobrzynski开展了缩比模型风洞试验,对麦道DC-10的两轮前起落架、四轮主起落架进行了研究,获得了其总体噪声特性,并重点分析了典型部件(传动轴、支柱、驱动器等)的贡献。此外,经过对不同风速的噪声频谱进行归一化后,Heller与Dobrzynski明确指出了噪声强度与风速呈6次方关系,且目前这一结论仍被广泛使用。Kipersztok与Sengupta基于波音747-JT9D飞机飞行数据,获得了真实起落架噪声的指向性规律。进入20世纪90年代以后,试验技术与数值计算能力迅速发展,有力地支撑了噪声产生机理研究。试验方面,由于测量设备的性能指标大幅提升以及新型测量技术不断应用,如Particle Image Velocimetry(PIV)、噪声源定位方法等,起落架噪声源可以被清晰地分解,人们逐渐认识到起落架是各种复杂气动噪声源的集合体。特别是在CFD/CAA (Computational Fluid Dynamics/ Computational Aeroacoustics)方法提升后,数值模拟与试验得到综合应用,学界对于起落架不同噪声源产生的流动机理认识愈加清晰完善。

控制技术研发与应用是起落架噪声研究的原生动力,然而相关研究直到进入21世纪后才活跃起来。从传统的整流罩到各种新概念技术,如等离子体、金属网格、空气幕等,目前公开可见的方法达十余种。然而遗憾的是,从安全性与稳定性等角度考虑,即使技术成熟度最高的整流罩等方法也只是进入飞行试验阶段,目前还没有技术得到成功商业应用,这也就意味着相关领域发展仍大有可为。

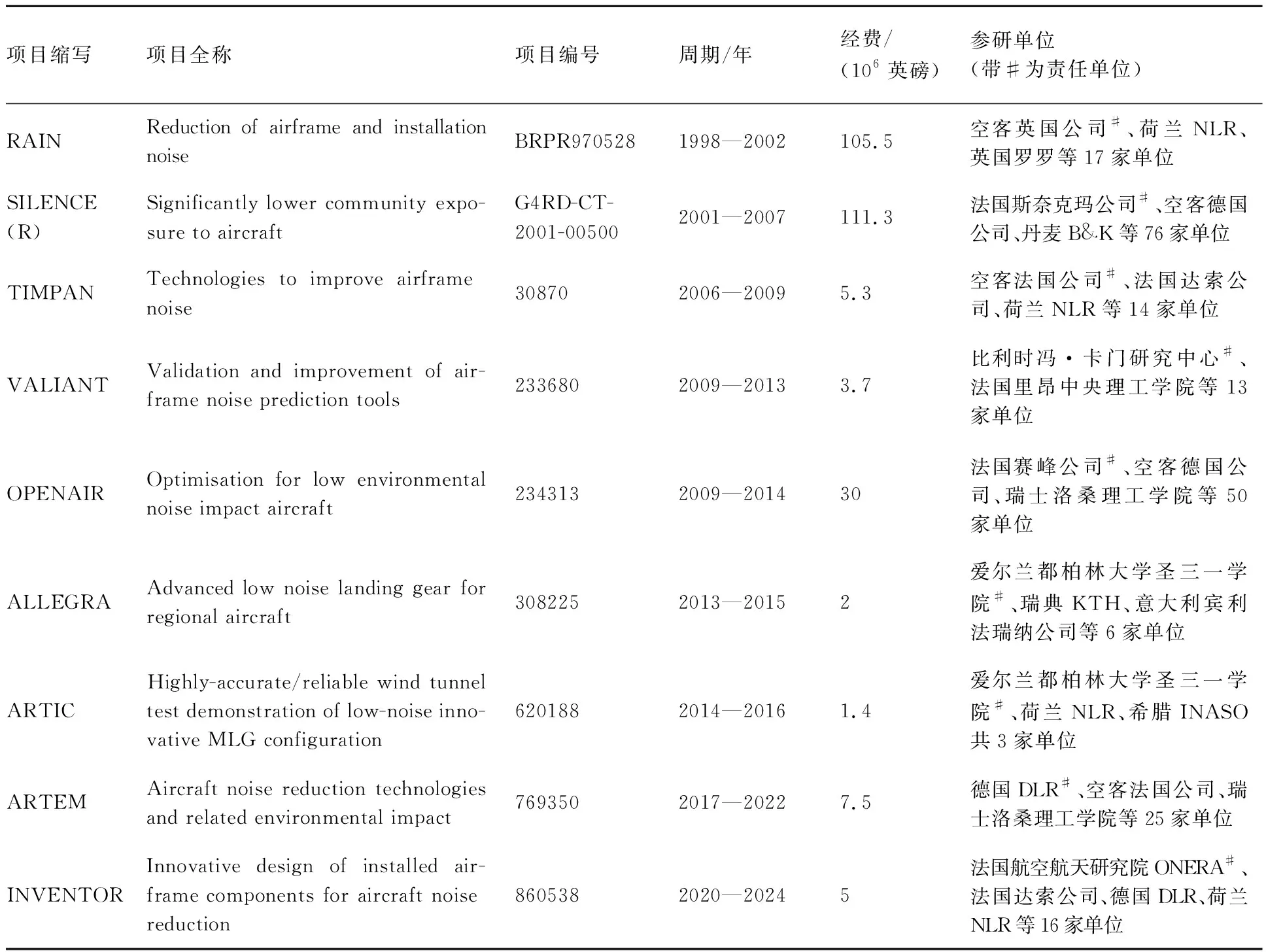

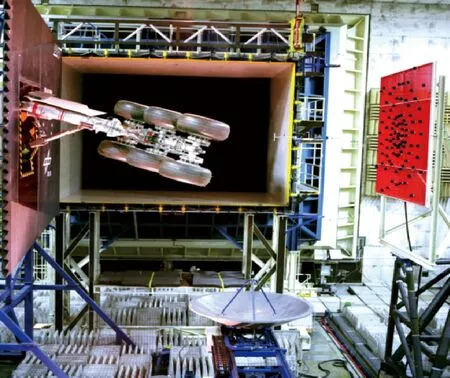

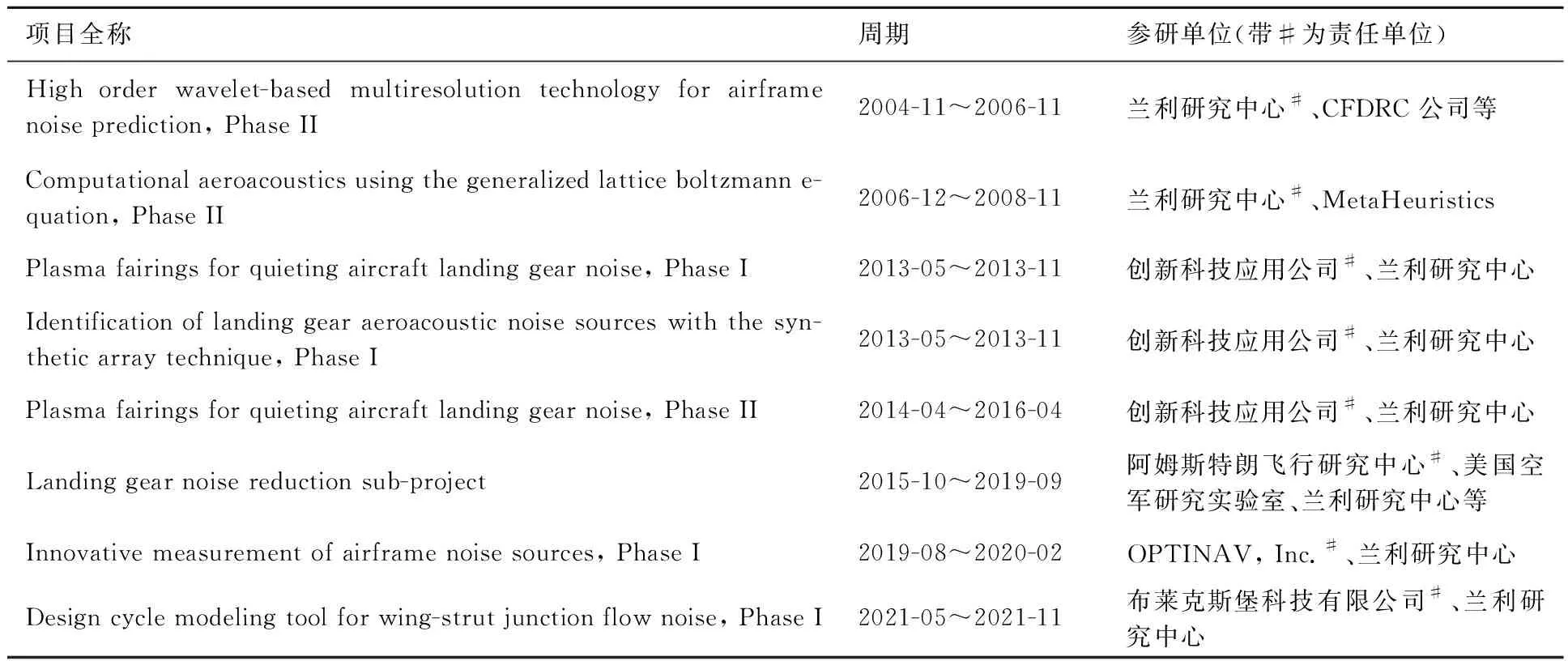

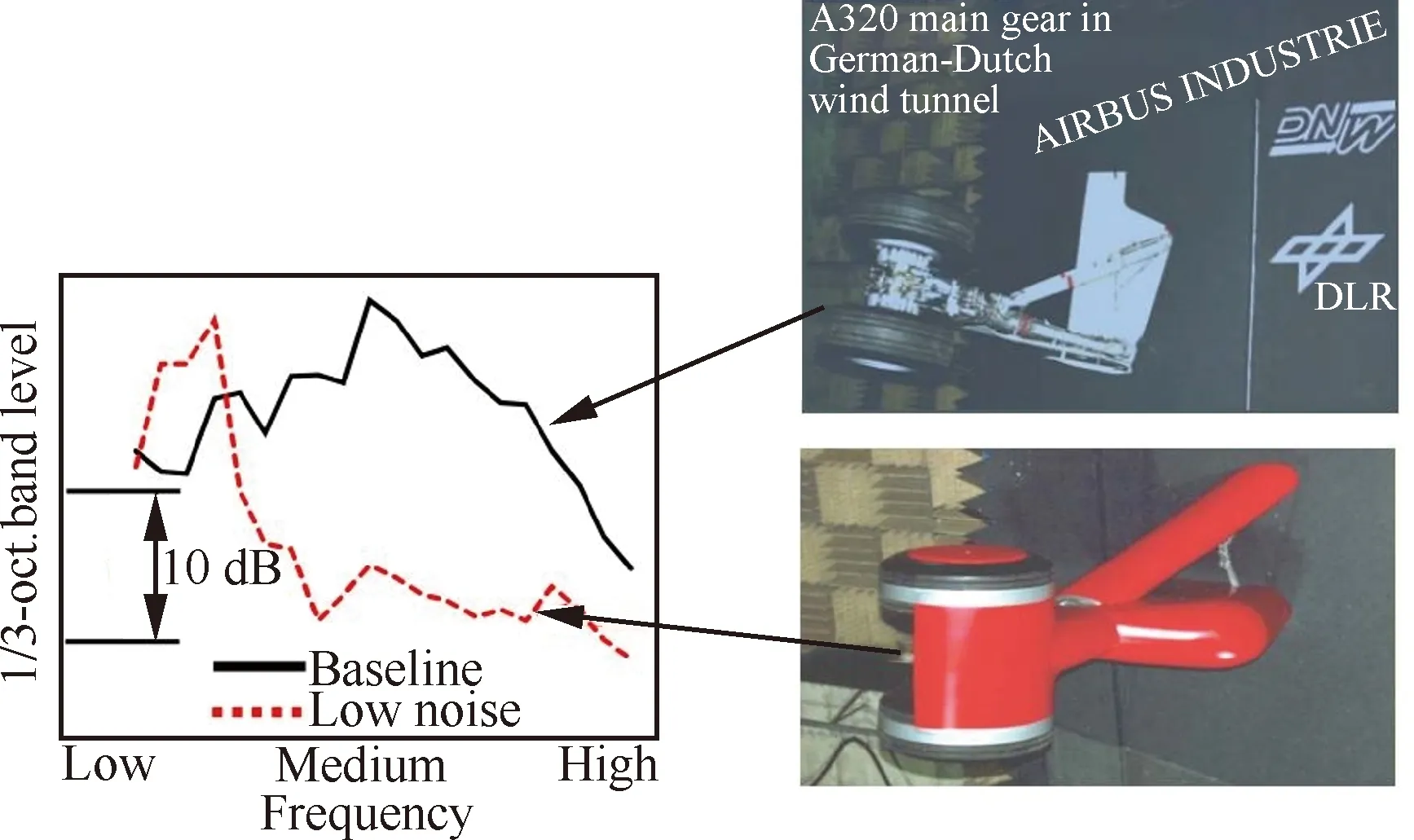

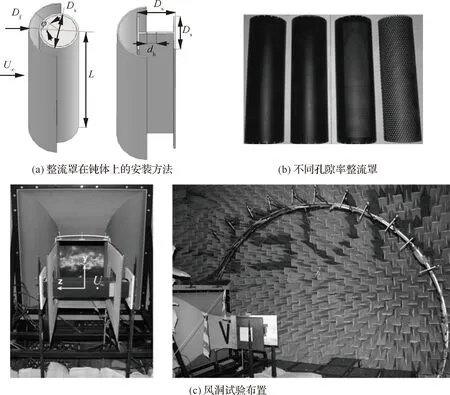

针对起落架噪声问题,欧美等发达国家均投入了大量人力物力保证领先优势。以欧盟(EU)为例,表1列举了20多年来在飞行器噪声研究领域陆续设立的部分研究课题,都将起落架噪声作为重点进行了考虑。早期的RAIN项目中就以典型起落架为模型,采用DNW-LLF大型声学风洞试验验证了不同整流罩的降噪效果(图3)。后来的SILENCE(R)、TIMPAN等项目也都重点研究了起落架噪声产生机理与降噪方法。近年来,欧盟H2020研发框架内的“洁净天空计划(CleanSky)”更进一步针对起落架噪声设立了专门研究项目予以支持,如作者参加的ALLEGRA(图4)、ARTIC等。美国方面,表2也给出了部分NASA近年来支持的与起落架噪声相关的科研课题。由此可见,欧美始终把起落架噪声及其控制技术研发作为气动噪声研究领域的重要内容。

表1 欧盟机体噪声(含起落架噪声)相关研究课题实例Table 1 Examples of EU research projects related to airframe noise including landing gear noise

图3 欧盟RAIN项目内开展的大尺度 起落架噪声试验[44]Fig.3 Large-scale landing gear noise test in RAIN project supported by EU[44]

图4 欧盟ALLEGRA项目资助的大尺度支线客机起落架/舱体噪声试验Fig.4 Large-scale regional aircraft landing gear/bay noise test in ALLEGRA project supported by EU

相对而言,中国在起落架噪声研究领域起步较晚,最早的工作始于中德合作。在中国航空研究院与德国宇航院科技合作项目的支持下,2001年西北工业大学的乔渭阳与德国宇航院柏林湍流研究分部的Michel在欧洲共同完成了起落架噪声飞行试验的过顶测量。2010年左右可以说是中国起落架噪声研究的分水岭,以前主要集中于问题研讨,以后逐渐开展具体研究工作,且在起落架噪声研究的3个方向——噪声预测模型、噪声特性与产生机理、噪声控制技术均有所获。国内知名的团队包括南京航空航天大学的龙双丽等、北京航空航天大学的刘沛清等、中国商飞的徐康乐等,但是总体而言,与欧美差距较为明显。前期研究主要基于数值模拟与小尺度风洞试验,缺少充足的大型声学风洞试验数据与飞行试验验证,制约了中国起落架噪声研究的发展。

表2 NASA支持的起落架噪声相关研究课题实例Table 2 Examples of NASA research projects related to landing gear noise

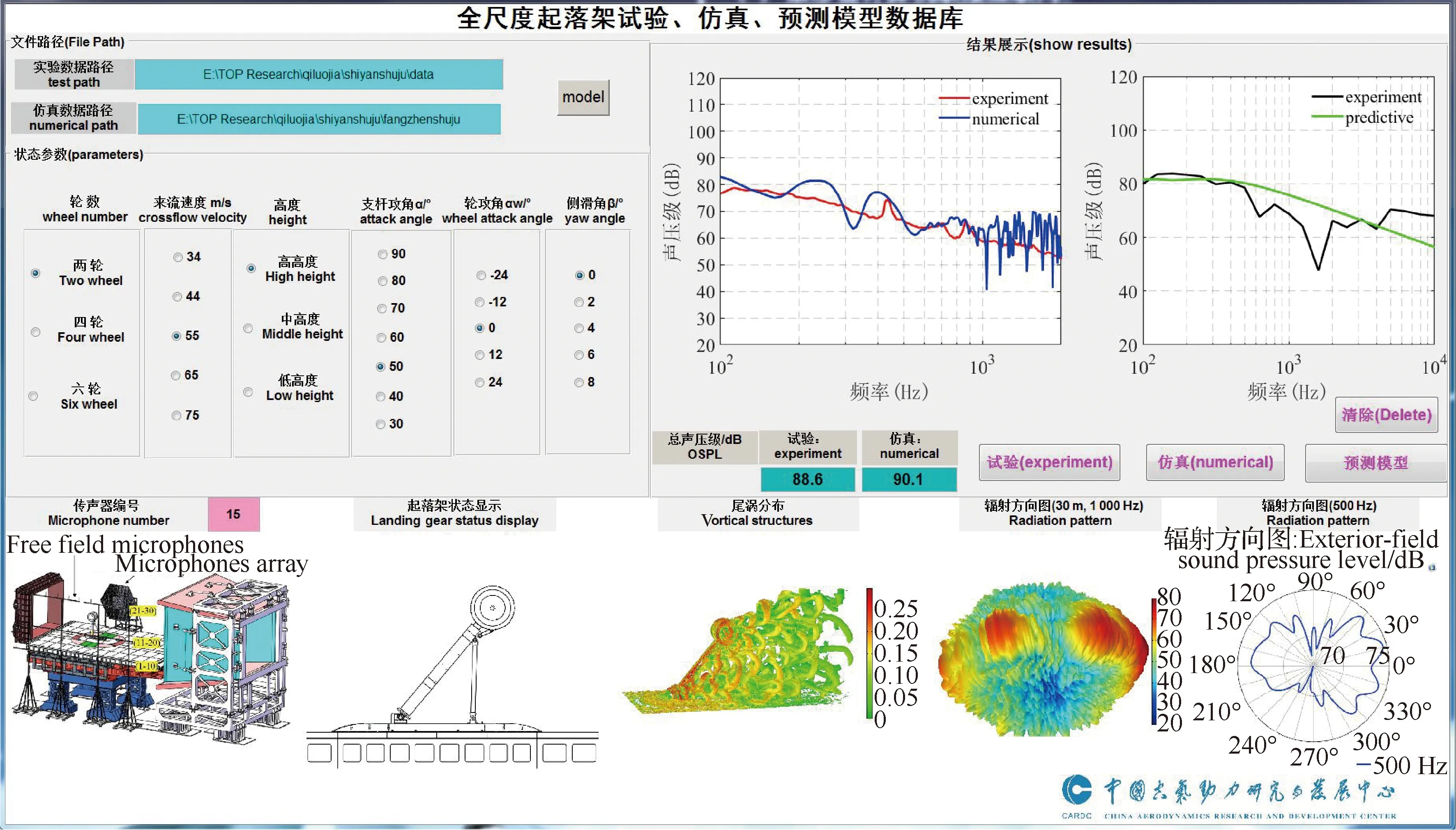

2018年,气动中心与俄罗斯中央空气流体动力研究院(TsAGI)在两国政府的支持下,共同承担了国家重点研发计划政府间合作专项——中俄政府间科技合作项目“面向飞行器起落架降噪技术的针对不同尺度模型的噪声产生机理研究(2017YFE0123300)”。双方目标是针对起落架开展噪声特性研究,进一步认清噪声产生机理,开发新型降噪方法,为两国共同研制的大型民用客机低噪声设计提供理论指导与技术支撑。项目内开展了不同尺度的声学风洞试验与数值模拟,取得的重要进展包括:① 建设完成了基于FL-17 5.5 m×4 m声学风洞的起落架噪声试验平台(图5);② 建立了集试验、数值模拟与工程预测模型为一体的起落架噪声/流场数据库(图6);③ 推进了基于非常规截面支杆与空气幕的降噪技术发展(见3.3与3.4节)。该项目的研究工作填补了中国在起落架噪声大尺度声学风洞试验研究的空白,有力地推进了相关领域发展,成果具有较强的学术价值和工程意义。

图5 气动中心5.5 m×4 m大型声学风洞起落架噪声试验平台Fig.5 Large-scale landing gear noise test platform based on CARDC 5.5 m×4 m aeroacoustic wind tunnel

图6 气动中心全尺度起落架试验、仿真、预测模型数据库软件[56]Fig.6 Full-scale landing gear test, simulation and prediction model software by CARDC [56]

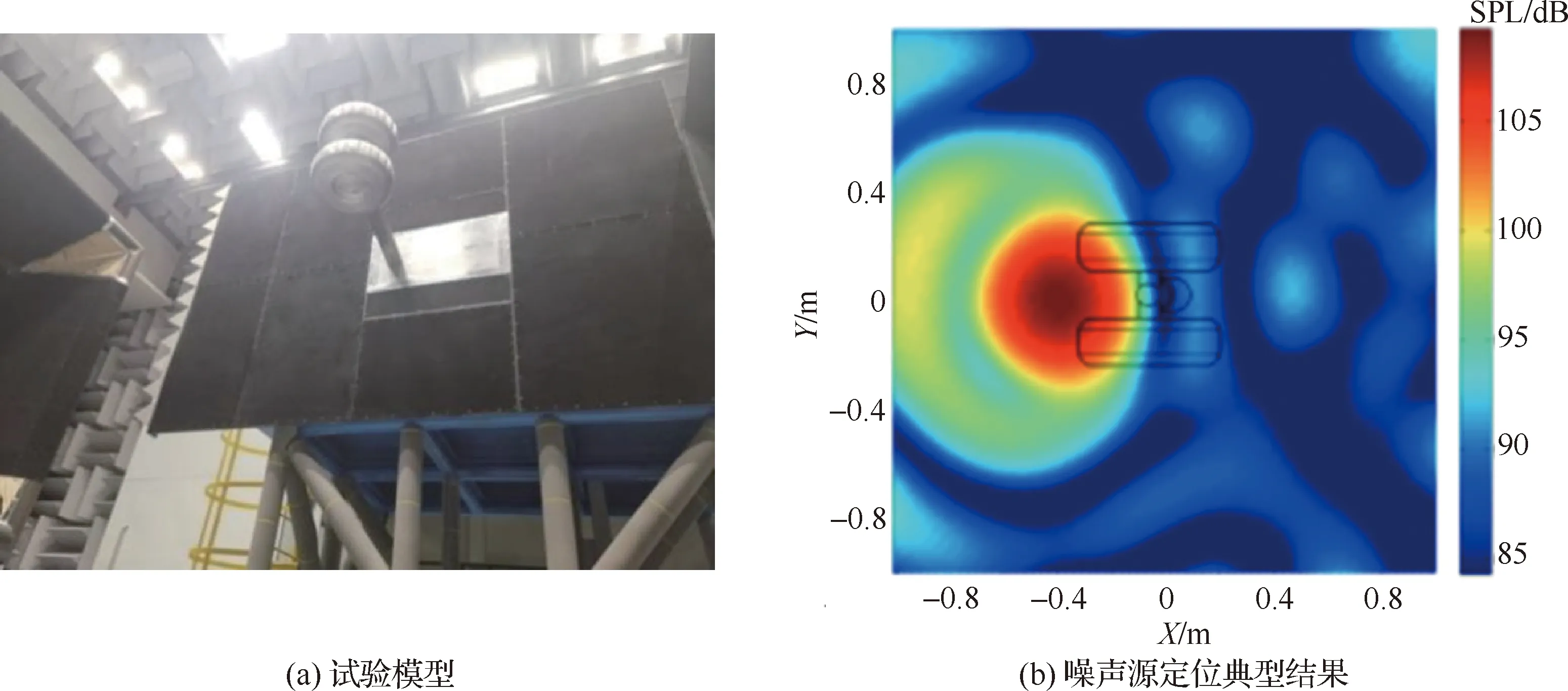

值得一提的是,中航工业空气动力研究院的包安宇等也开展了1 m量级的中尺度起落架简化模型噪声试验研究,取得了不错的进展(图7)。该试验在2 m×1.5 m航空声学风洞内开展,采用自由场传声器、二维(垂直+水平)传声器阵列、表面脉动压力传感器对模型远场、近场和噪声源分布特性进行了研究,为下一步发展噪声控制技术奠定了基础。

图7 中航工业空气动力研究院2 m×1.5 m声学风洞起落架噪声试验[57]Fig.7 Landing gear noise test in 2 m×1.5 m aeroacoustic wind tunnel in AVIC Aerodynamics Research Institute[57]

2 起落架噪声产生机理

2.1 声源概述

起落架是飞行器着陆时承载全部重量的核心部件,按轮支点数目与位置来分类,一般可分为前三点式、后三点式、多支点式与自行车式等形式。前三点式更加适合高速飞机起降,因此目前被广泛使用。前三点式中靠近机体头部的一个被称为前起落架(Nose Landing Gear, NLG),一般为两轮结构。靠近后方的两个为主起落架(Main Landing Gear, MLG),常见两轮、四轮或六轮结构。

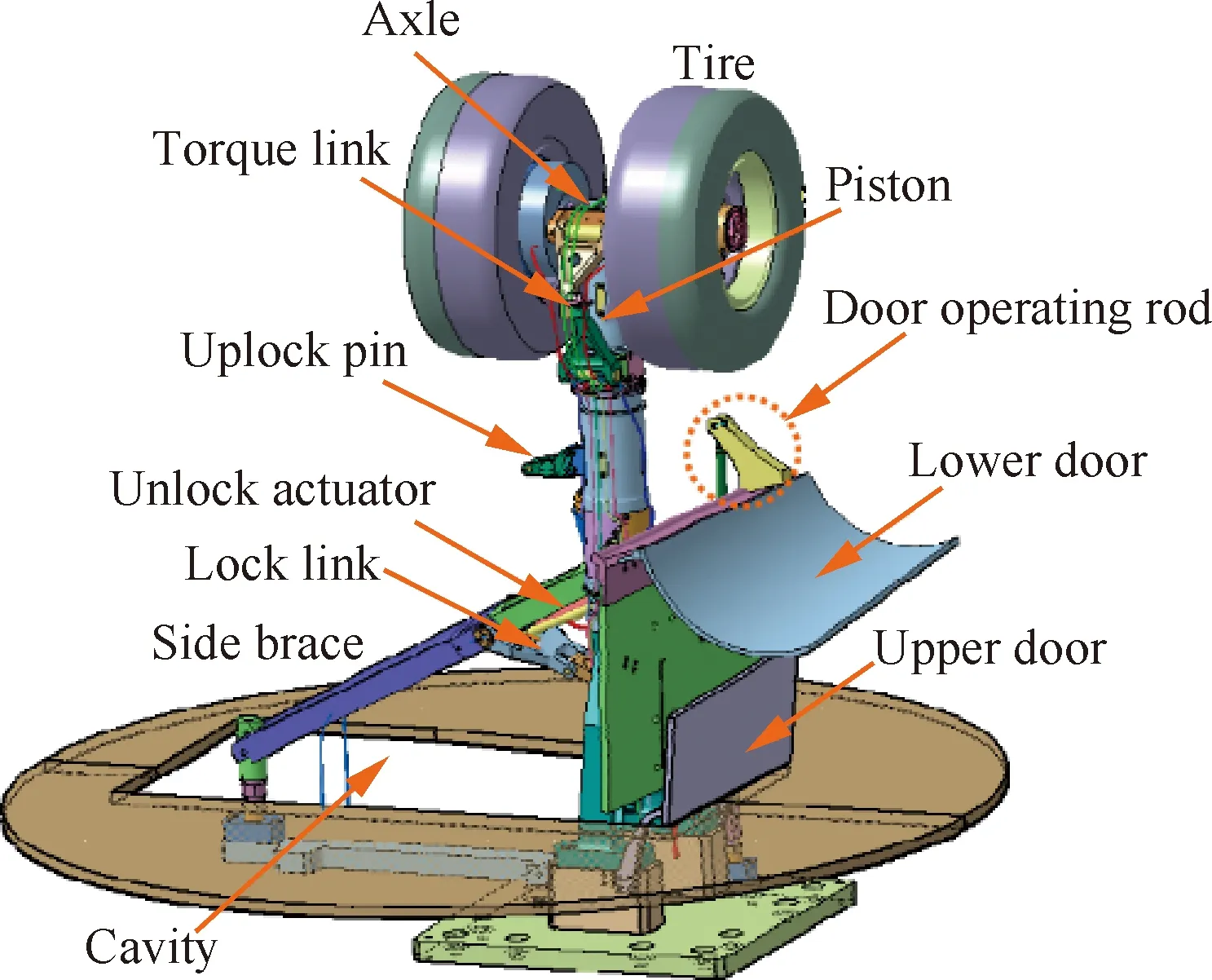

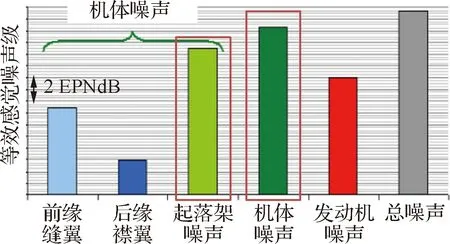

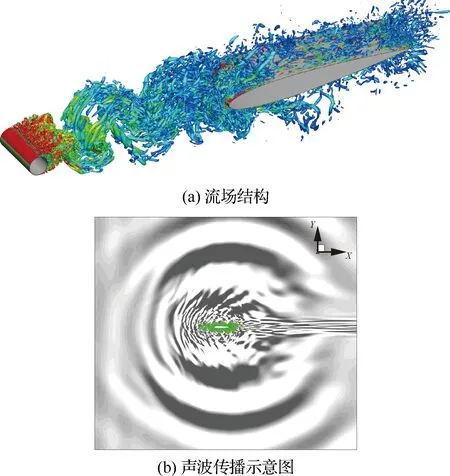

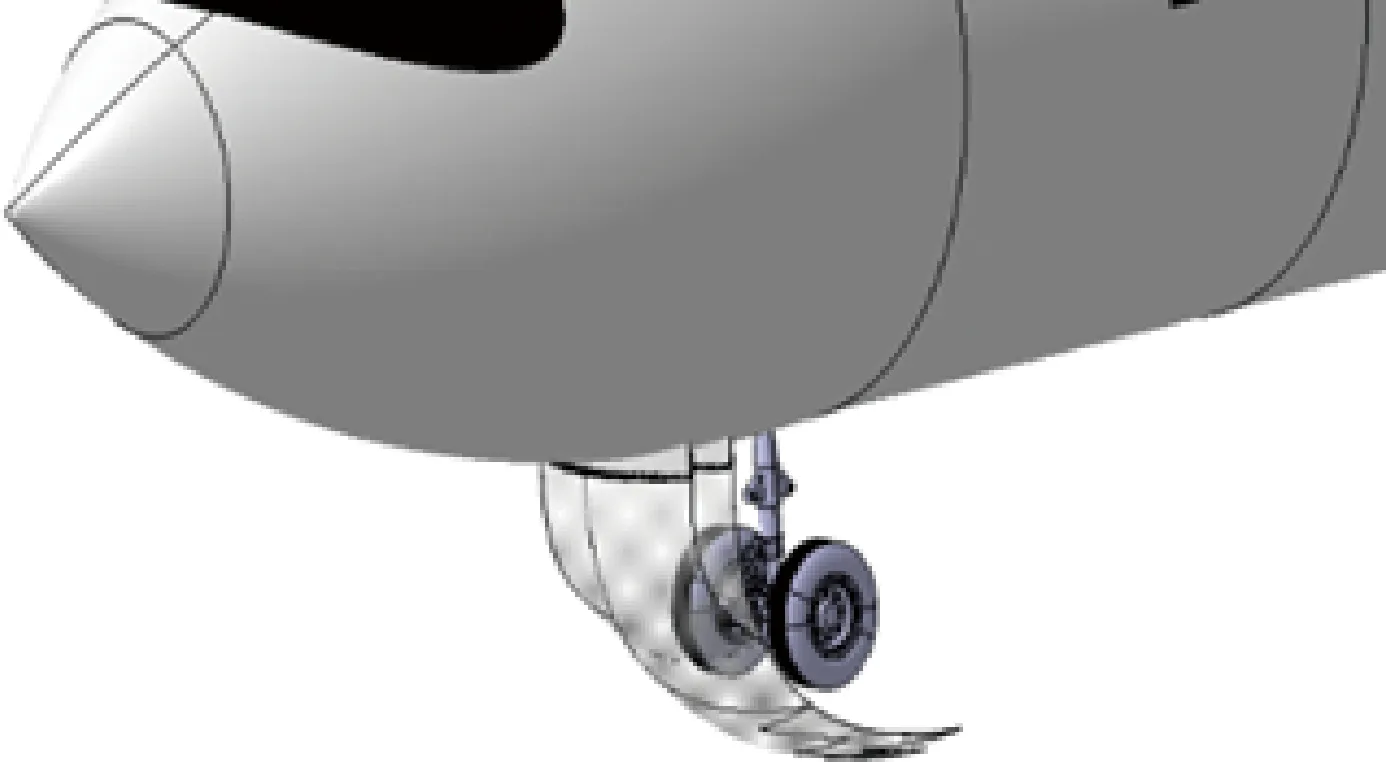

安全问题永远是起落架以及整个民机设计过程中压倒一切的考虑因素,为此起落架具有精密力学结构,导致其轮部、支杆、连杆等多种钝体直接暴露在高速来流中(图8),产生多尺度流动分离、旋涡脱落等现象,伴随产生大量气动噪声。此外,起落架表面分布的多种空腔结构,尾流与后方部件相互作用等原因,也令其噪声问题更加复杂。图9为空客A320降落阶段噪声源等效感觉噪声级(EPNdB)权重,由图可知起落架已成为飞机起降阶段的重要噪声源。

图8 典型两轮起落架结构示意图[58]Fig.8 Schematic of a typical two-wheel landing gear[58]

图9 空客A320降落阶段噪声源等效感觉 噪声级权重[6]Fig.9 Relative weight of noise source EPNdB of Airbus A320 at landing[6]

2.2 起落架噪声产生的流动机理

总结起来,起落架噪声问题特点包括:① 起降阶段贡献占总噪声排放的权重可达30%以上;② 声学特征包含大量宽频噪声,频率覆盖范围广;③ 伴随有明显单频噪声产生,严重危害人耳听力;④ 尾流可与后方机体噪声部件作用,发生涡-固干扰,形成二次声源。

起落架是不同复杂噪声源的集合体,其噪声产生机理囊括了气动噪声领域的多种基本成因,如钝体绕流噪声、空腔噪声、湍流边界层噪声、涡-固干扰噪声等。下面将对这些基本成因进行简单介绍。

2.2.1 钝体绕流噪声

在流体力学和气动声学的探索过程中,钝体绕流现象一直是重要的研究问题之一。钝体指外形为非流线形,当流体流经其表面时会发生流动分离现象的这样一类物体。起落架的绝大所述部件都具有钝体特征,这也是起落架产生大量气动噪声的主要原因之一。

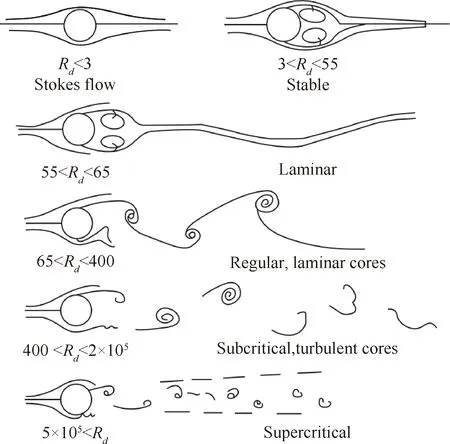

圆柱绕流是一种典型的钝体绕流现象。来流流过圆柱结构表面时会发生流动分离,在尾流区域形成不同状态的涡结构,而状态规律主要受雷诺数大小决定,一般分为周期性的大尺度涡街状态和不同尺度涡形成的湍流状态。当周期性的涡街结构(如卡门涡街)形成时,会引起圆柱表面环量变化,进而产生周期性或准周期性载荷作用,最终向外辐射出单频噪声;当为湍流状态时,流动涡对圆柱的作用机理与第一种状态相同,但此时尾流中各种涡尺度不同、频率各异,因此最终向外辐射的噪声主要呈现出宽频特征。具体的说,如图10所示,为以圆柱直径为特征尺度的雷诺数。当<3时流动不会分离,且流场呈现完全层流状态(Stokes flow)。当3<<55,圆柱后侧会形成一些分布固定的旋涡,但尾迹仍为层流,流场较为稳定(Stable)。当55<<65,圆柱旋涡结构尾迹出现明显剪切层流动,但不能形成周期性涡列,主要特征仍为层流(Laminar)。当65<<400时,圆柱后方旋涡变大并出现交替脱落的现象;这个过程持续进行后,尾迹形成2排周期性摆动与交错的旋涡,即为卡门涡街;这些旋涡规则分布,且具有层流核心(Regular, laminar cores)。当400<<2×10,旋涡会出现自层流转捩为湍流的现象,此时被称作亚临界区(Subcritical),即圆柱表面仍为层流边界层分离,但尾流出现湍流旋涡(Turbulent cores);当>5×10时,即为超临界区(Supercritical),圆柱表面边界层完全为湍流并发生湍流分离,这种情况下尾迹周期性涡旋结构不再明显。

图10 典型中、低雷诺数下圆柱尾流状态[60]Fig.10 Typical cylinder wake flow pattern under medium and low Reynolds number[60]

由此可知,即使是钝体绕流中最简单的圆柱绕流现象,流场结构也十分复杂,且与雷诺数紧密相关。与此同时,不同流场特征,如涡街、层流边界层分离、湍流边界层分离等,也会伴随产生不一样的气动噪声特性。因此,钝体绕流在起落架噪声中占有较大贡献。

2.2.2 空腔绕流噪声

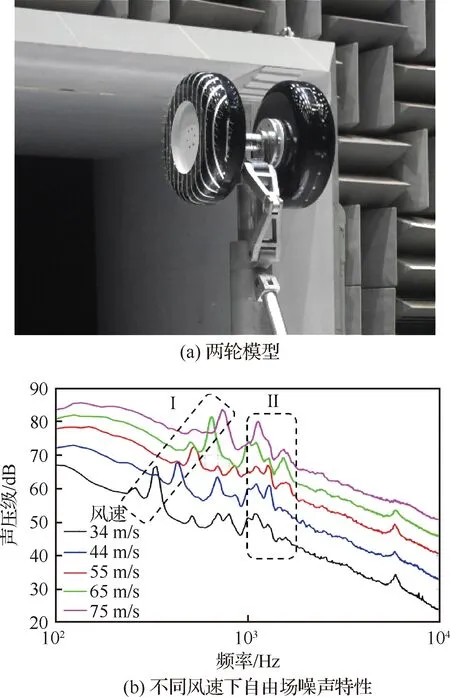

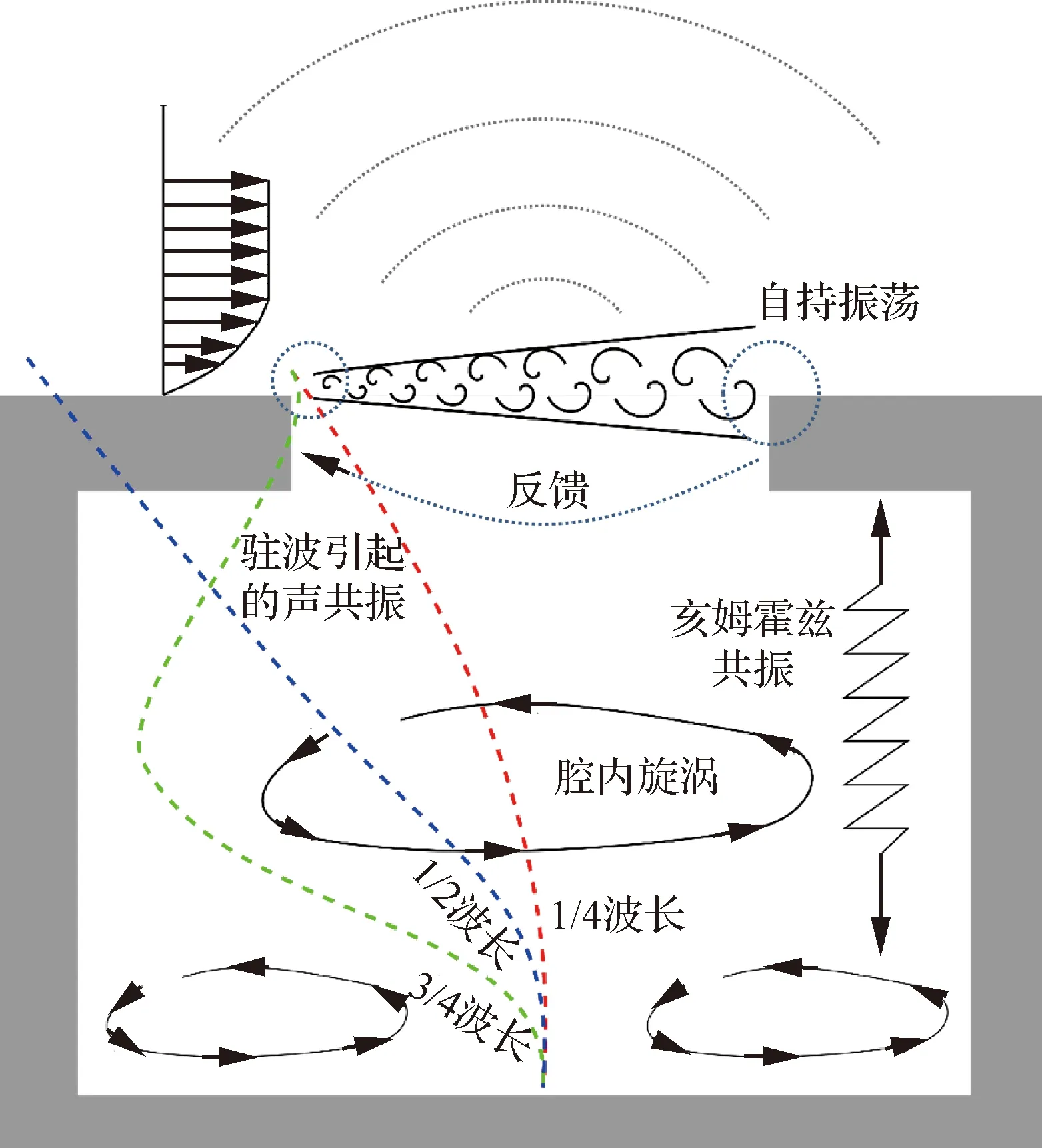

空腔绕流噪声的广泛研究始于20世纪50~60年代,是气动声学领域的一个经典问题。起落架表面分布不同尺度的孔腔结构,所以会产生大量空腔绕流噪声。图11展示了气动中心完成的两轮起落架噪声试验模型与试验结果。如图11(a)所示,该模型就有扭杆空隙、螺栓孔等各类孔腔,导致大量典型空腔噪声产生,其最主要的特征是与之相关的纯音成分。如图11(b)所示,起落架的纯音噪声频率有随风速发生变化的(如Ⅰ),有相对固定的(如Ⅱ),即使都源自孔腔结构,产生的原理各不相同。气流在亚声速条件下,腔体可视作刚体,其噪声产生机理如图12所示,与纯音相关的主要包括自持振荡噪声、驻波引起的声共振、亥姆霍兹声共振等。此外,腔内各种多尺度涡旋结构演化也会带来较多的宽频噪声成分。

图11 气动中心两轮起落架噪声试验Fig.11 Two-wheel configuration landing gear noise test in CARDC

图12 亚声速空腔噪声产生机理Fig.12 Mechanism of subsonic cavity noise generation

自持振荡噪声与腔体开口前缘分离产生的剪切层紧密相关。当自由来流经过空腔开口时,流动在其前缘分离产生剪切层。剪切层下方空腔流速低,其上方流速接近于自由流速。由于存在较大的速度梯度,剪切层的不稳定对扰动产生放大作用,使剪切层上下摆动,并不断增加幅度,当到达后缘附近时,剪切层撞击开口后缘壁面,使后缘产生压力脉动,并以声速向上游传播反馈到前缘。满足一定相位条件时,剪切层扰动形成闭合反馈循环,即自持振荡。针对这个过程,诞生了著名的Rossiter公式来预测其不同振荡模态频率:

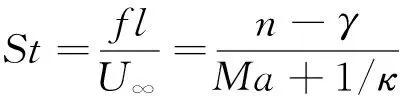

(1)

式中:为相对于来流速度的无量纲频率斯特劳哈尔数;为频率;为空腔特征长度;为Rossiter模态的阶数;为涡撞击后壁面到产生扰动波之间的相位延迟;为马赫数;为剪切层平均运动速度与来流速度的比值。后续国外的Heller、Bilanin、Tam等,国内张强又陆续对Rossiter公式进行了修正,使其预测能力得到进一步提升。

腔口剪切层间接诱导的声共振是产生空腔流致噪声的另一重要原因。一种声共振是由空腔内部的驻波产生的,其频率一般相对较高,对应的波长与空腔尺寸在一个量级上或者更小。由于腔口的剪切层内湍流扰动作为一个随机噪声源存在,所产生的噪声本来是宽频的,但在空腔这个半封闭空间中,只有接近空腔固有频率(即声模态)的噪声才能在驻波的作用下被最大程度地加强,这便形成了单频声共振噪声。以方腔为例,这样的驻波会根据空腔的几何结构在深度、流向、展向方向上形成,且频率与风速无关,因此可以被视为空腔的固有频率。开口方腔对应声共振频率各模态理论计算公式为

(2)

式中:为声速;、、分别代表方腔长、深、宽;,,=0, 1, 2, …代表3个方向上的模态阶数;为对应模态频率。

还有一种典型声共振是亥姆霍兹(Helmholtz)共振,又叫Helmholtz共振器,由腔体内“质量+弹簧”振动系统产生。这其中“质量”为孔口后缘位置的不稳定质量脉动,“弹簧”则为腔体内可压缩空气。经典Helmholtz 共振器是具有单一较小开口的刚性壁腔体,腔体内流体可压缩。对于低频声波入射,腔内流体的非定常压力在空间上可近似视作均匀的,开口处流体可视为活塞。Helmholtz 共振器具有固有频率,在该频率附近,开口处微小的压力扰动就会在开口处引起很大的速度脉动,进而在腔体内产生很大的压力波动。

当空腔自激振荡和声共振2种现象各自的某个模态对应频率相互接近时,会产生很强的耦合振荡,并产生一个频率介于各自模态之间的加强峰值,即“锁频(Lock-on)”现象。Rockwell等、北京航空航天大学的刘沛清团队对此开展了大量研究工作。如图13所示(图中为模态),在马赫数介于0.19~0.23 之间时,第Ⅱ阶Rossiter模态与深度模态的交接处的离散峰尤其强。这属于深腔中典型的锁频效应,由于Rossiter模态与声共振I阶深度模态的耦合作用,不仅是耦合以后产生的离散峰被很大程度上加强,而且耦合的频率也是介于二者之间的。

由上可知,空腔绕流在起落架噪声,特别是纯音噪声产生方面发挥着较大作用,因此是起落架噪声控制领域的重点。

2.2.3 湍流边界层噪声

湍流边界层噪声是包括液体、气体在内的流致噪声领域广泛存在的一种噪声类型。物体表面边界层由层流状态发展为湍流状态,湍流中随机性和拟序结构运动的规律性相互叠加,导致流体的各种物理参数(如速度、压力和温度等)随时空近乎随机变化。湍流物理参数的这种脉动,特别是表面脉动压力,是诱发湍流边界层噪声的首要原因。在马赫数较小的情况下(符合等熵条件),壁面脉动压力的控制方程可近似为声学波动方程,其源项为壁面边界层内的流动涡结构,壁面脉动压力项与边界层流动涡结构之间以声学格林函数建立联系,通过对整个流域进行积分可以求得壁面任意点的脉动压力。因此,壁面脉动压力取决于周围流动涡结构(脉动压力源项)、壁面几何条件(决定积分域)以及当地的格林函数(决定流动涡与脉动压力关系)。值得注意的是当地格林函数的选择也直接由壁面几何条件决定,因此真正决定壁面脉动压力的因素只有周围流动结构和当地壁面几何条件。

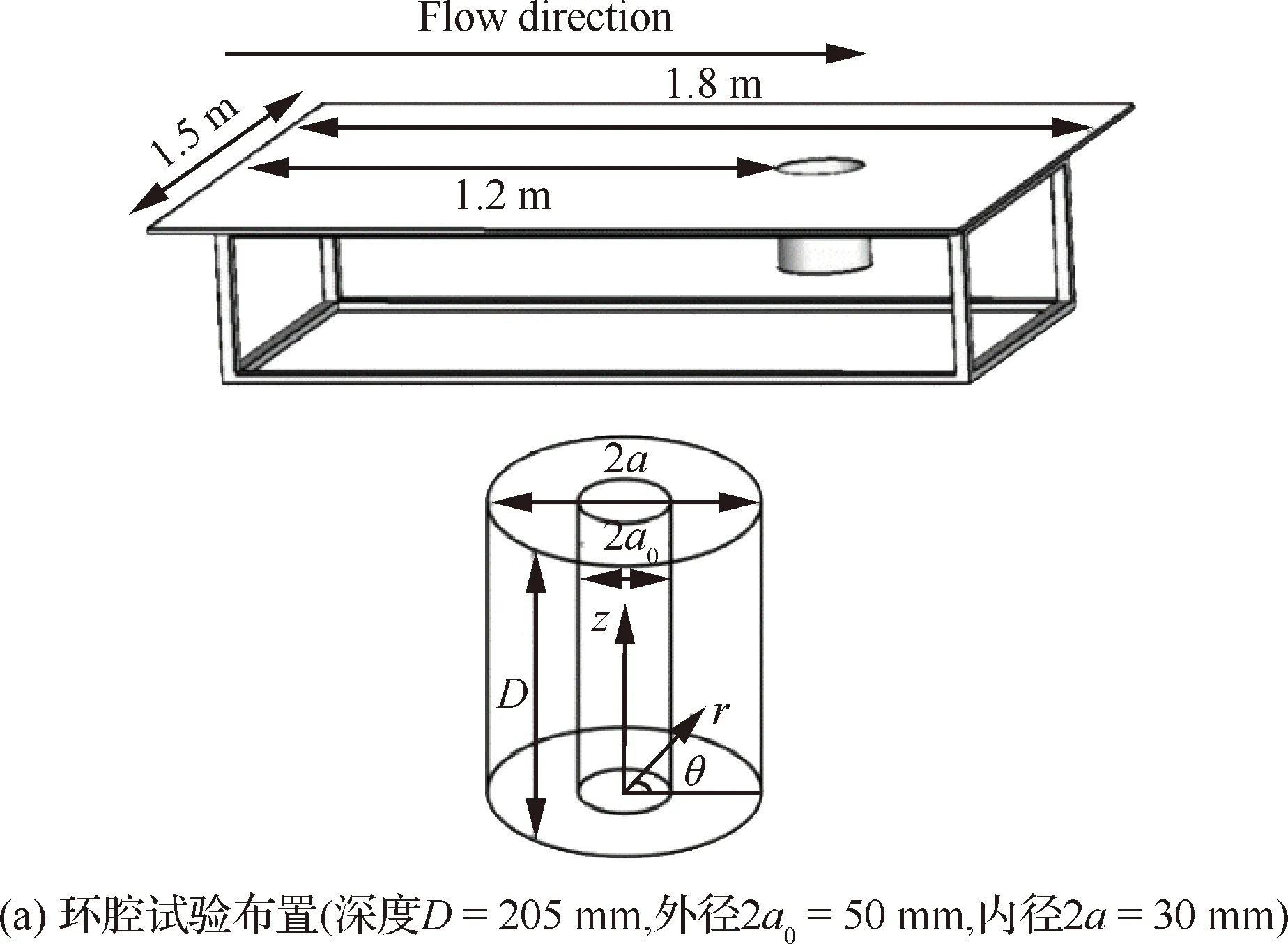

湍流边界层脉动压力波数-频率谱函数以(,) 表示,其中为波束矢量,为角频率。以二维空间为例说明,即=[,],依据脉动压力波数-频率谱对辐射噪声的影响规律,如图14所示,可以将其大致分为3个典型区域:声学区、低波数区和迁移脊区(为流体声速,为边界层迁移速度)。声学区以内的能量代表了流体的可压缩性质,能够以声波的形式向远场辐射。低波数区和迁移脊区内的能量代表了流体的不可压缩性质,对应其直接向外辐射的能量会随着距离的增加指数衰减,因此几乎只作用于近场。据此,湍流边界层噪声可以分为2种类型:第一种辐射场噪声,除机体噪声外,在旋转机械、高铁等领域都是重点需要考虑的;另外一种为近场噪声,几乎只作用于边界层内部附近。飞机高速巡航时,近场噪声易与结构耦合形成舱内噪声。在水下这类噪声被称为“伪声”,易引起结构振动,因此对于水下航行体来说也非常重要。

图14 湍流边界层壁面脉动压力波数-频率谱示意图[73]Fig.14 Schematic of wavenumber-frequency spectrum in turbulent boundary layer[73]

2.2.4 涡-固干扰噪声

当起落架脱落的涡撞击到下游部件前缘时,涡将在物面上扭曲变形,产生强烈的涡-固干扰现象,是各部件气动噪声的另一主要来源,目前这一结论已得到飞行试验验证。这里的涡-固干扰可以发生在起落架内部上游部件与下游部件之间,也可能发生在作为整体的起落架与机体下游其他部件之间。涡-固干扰噪声与流场中的涡空间分布、涡强、涡干扰角度/速度等都有密切关系。因此,不同形状或不同空间布局中,各部件产生的涡结构以及涡-固干扰物理过程之间的差异,必将导致辐射的干扰噪声强度和空间指向特性的不同。

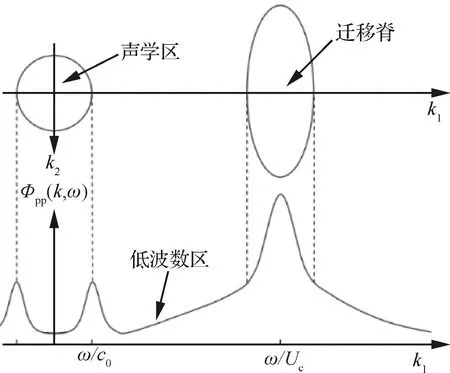

关于涡撞击到固体表面上产生的涡-固干扰噪声在国内外研究比较丰富。由于涡-固干扰过程复杂,其噪声机理研究多采用简化的基准模型,如柱-翼组合体(图15)。Jacob等试验研究了柱-翼模型的流场结构和声学特性,得出噪声主要来自下游翼型前缘的气动干扰,同时检验了其研发的宽频噪声预测的大涡模拟(LES)方法;Giesler和Sarradj采用传声器阵列对噪声进行了定位测量,并分析了在不同柱-翼组合情况下的远场声学频率特性;Lorenzoni等运用PIV测试技术实现了噪声定量测量,并与传声器测量的结果吻合较好。

图15 典型涡-固干扰简化模型[77]Fig.15 Simplified model of typical vortex-body interaction[77]

起落架部件外形较为复杂,但其涡-固干扰噪声的基本机理与柱-翼组合体相似。

3 起落架噪声控制技术

在满足安全稳定的前提下,起落架降噪技术研发需要综合考虑各种因素。仅从噪声控制方面,理想的控制技术应同时或部分具备以下几个特点:① 可降低冲击到起落架(部件)上的来流速度;② 可抑制空腔噪声;③ 对小尺度部件同样有降噪效果;④ 对多个部件之间的边界层噪声与涡-固干扰有抑制作用;⑤ 通过控制流场实现降噪的方法,应产生最小的其他流动与声学副作用。

当前,公开文献阐述的起落架降噪方法有多种方案(表3),按控制类型可以分为主动控制与被动控制2种。目前技术成熟度最高、最有潜力实现快速商业应用的方法即为各种类型的整流罩;与此同时,各类新概念技术发展方兴未艾,包括部件优化、空气幕、内部吹气、等离子体等。此外,多种降噪技术的同步综合运用也为起落架噪声控制提供了一种思路。下面将对各种方法的进展进行介绍。

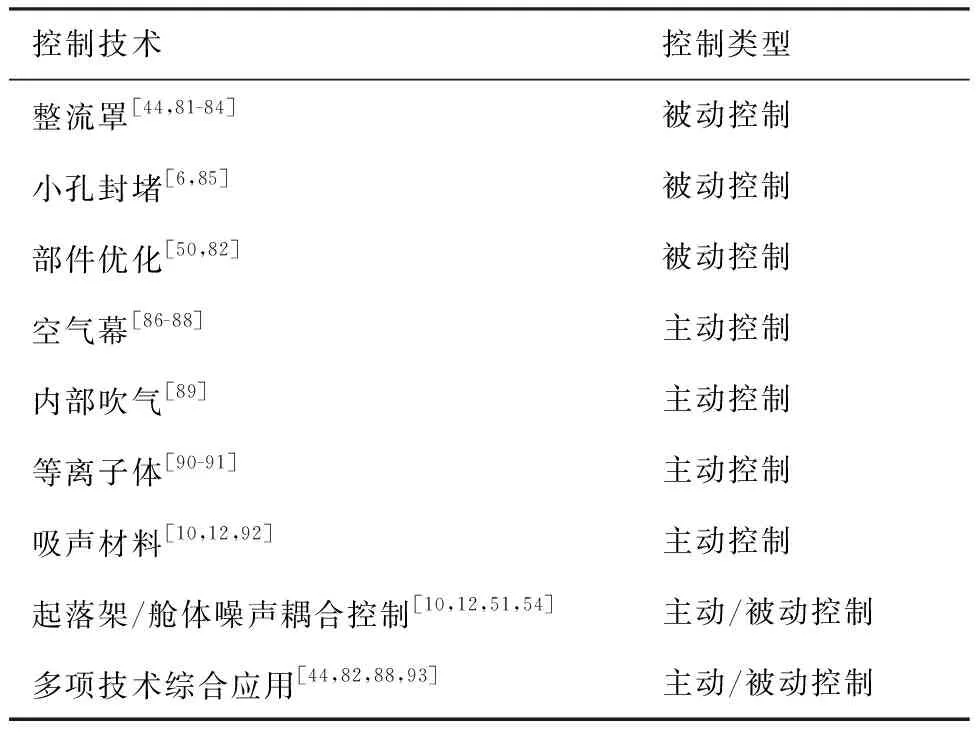

表3 起落架噪声控制技术Table 3 Control technologies of landing gear noise

3.1 整流罩

起落架钝体部件的噪声强度与来流冲击速度成正相关,因此最简单直接的降噪思路就是采用气动声学性能更好的整流罩遮蔽钝体。理论上讲,整流罩可应用于起落架整体或者各种部件,例如牵引支柱整流罩、联动机构整流罩、轮毂盖等,典型概念如图16所示。传统的整流罩又叫实体整流罩,顾名思义为实体表面,后不断有新的结构提出,如多孔结构、网格等,逐渐演化出了不同类型。目前整流罩已成为起落架降噪技术领域最大的谱系,且由于已经开展了大量飞行试验,技术成熟度在各类降噪技术中最高,有望在5~10年内应用于商业飞机。

图16 起落架部件整流罩概念[83,94]Fig.16 Concept of landing gear component fairings[83,94]

3.1.1 传统整流罩

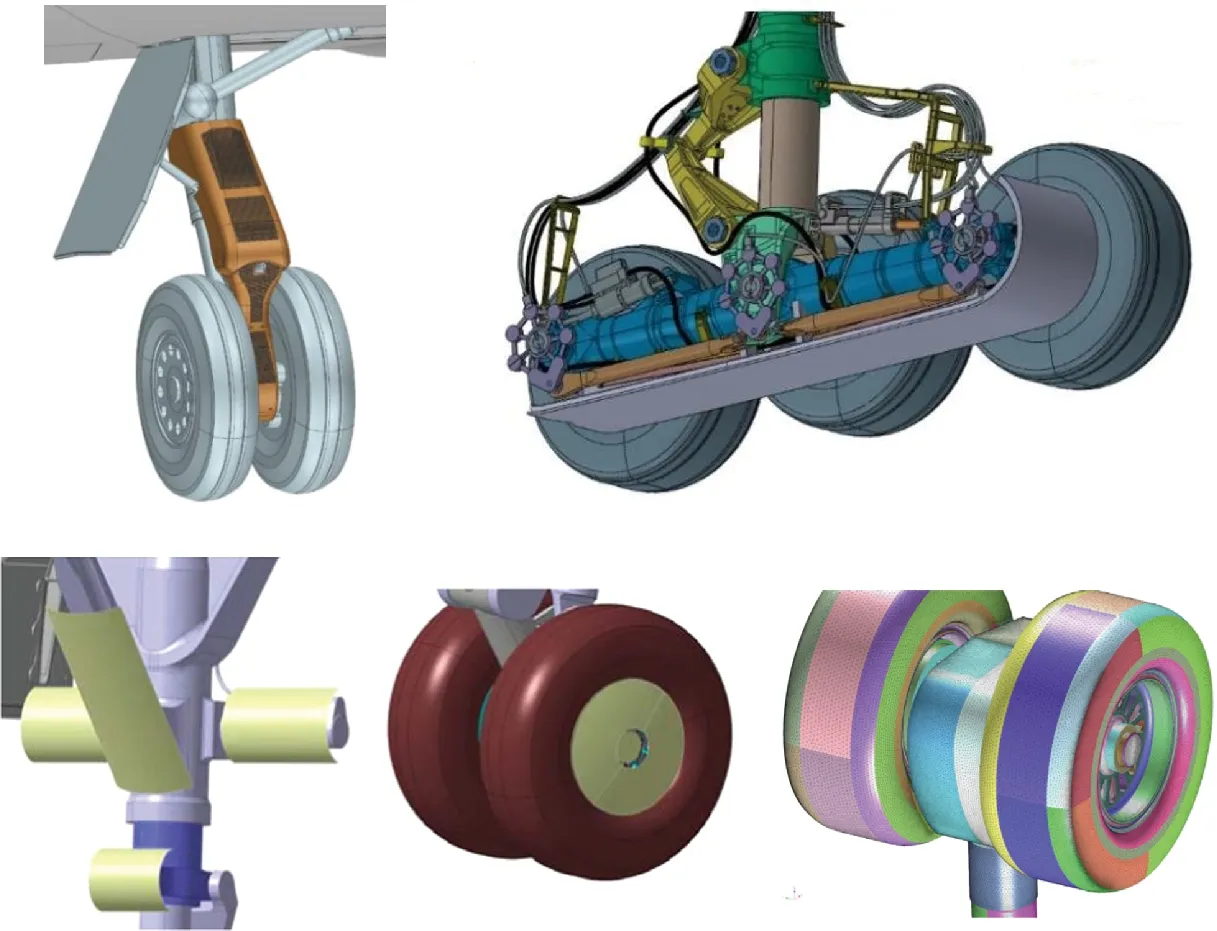

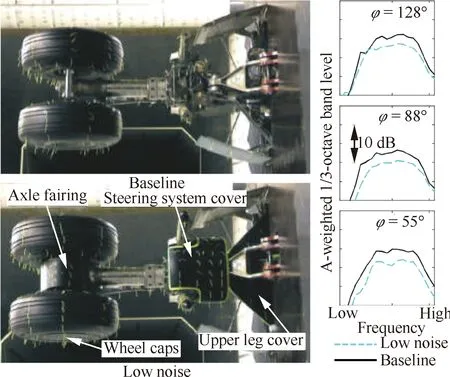

传统整流罩即实体整流罩,其表面无孔,来流无法穿过,与3.1.2节讨论的新型整流罩有所区别。传统整流罩在工业界与学术界已经开展了大量研究工作,其降噪效果已经得到充分证明。最早可见的公开文献报道是关于1995年在声学风洞开展的A320主起落架降噪验证试验。如图17所示,通过对起落架整体结构的全遮蔽,试验获得了超过10 dB的降噪效果。然而,由于可操作性、安全性等各方面条件的限制,这种全遮蔽方式缺少现实工程价值。当前科研人员基本达成了共识,针对部件的整流罩更符合工程需求。2002年,在欧盟RAIN项目(表1)支持下,在DNW-LLF 8 m×6 m声学风洞中开展了A340大尺度起落架简化模型的部件整流罩降噪试验。如图18所示,Dobrzynski等发现,安装轮轴整流罩(Axle Fairing)、转向系统整流罩(Steering System Cover)、轮毂盖(Wheel Caps)、牵引支柱整流罩(Upper Leg Cover)后,不同极角的1/3倍频程频谱显示噪声在各个方向角均有降低。后续的SILENCE(R)、TIMPAN、ALLEGRA等项目,都在风洞内进一步开展了相关研究工作,目前各类部件整流罩设计已相当巧妙。

图17 声学风洞内基于全遮蔽整流罩的A320主起落架噪声控制试验[6]Fig.17 Main landing gear noise control test based on full-shielding fairing of A320 in an aeroacoustic wind tunnel[6]

图18 DNW-LLF 8 m×6 m声学风洞内基于部件整流罩的A340起落架降噪试验[44]Fig.18 Landing gear noise reduction test based on component-shielding fairing of A340 in DNW-LLF 8 m×6 m aeroacoustic wind tunnel [44]

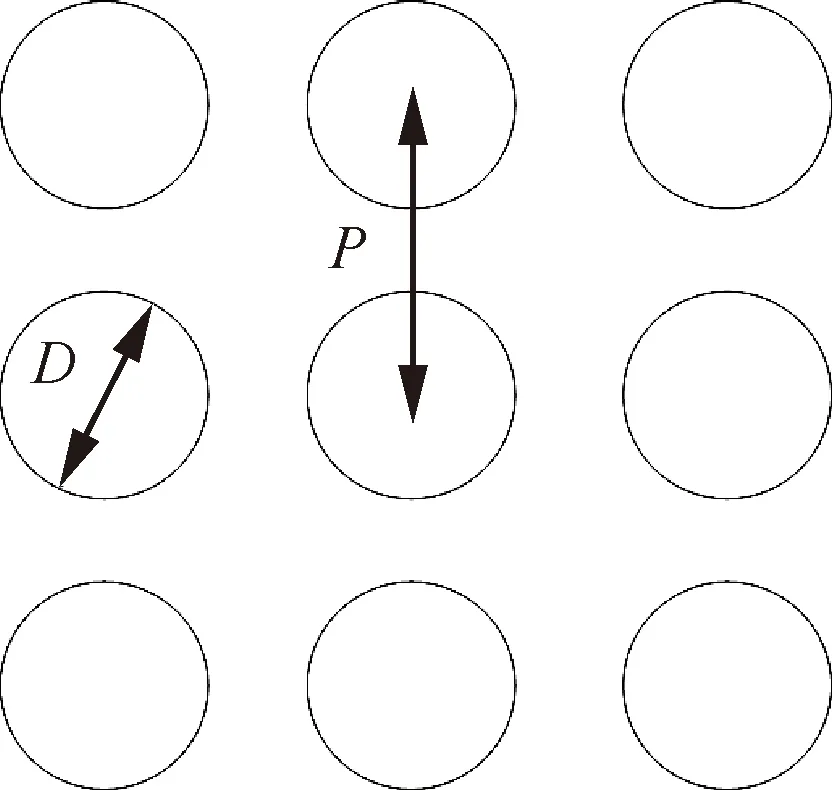

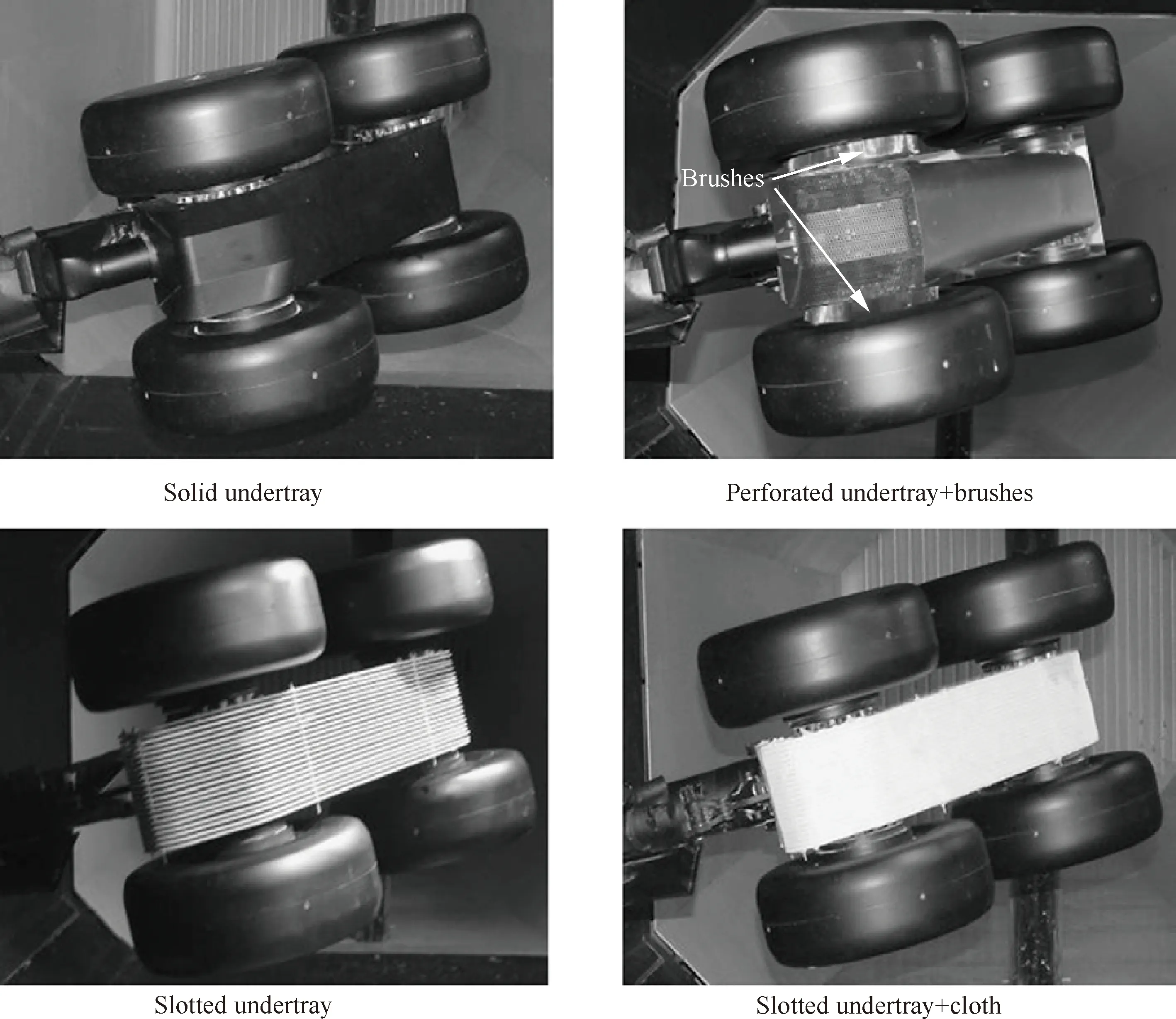

3.1.2 新型整流罩

传统实体整流罩具有较好的降噪效果,但会带来3个问题:① 附加质量过大;② 增加气动阻力;③ 遮蔽噪声源后偏折的来流会与后方部件作用形成新的声源。因此,研究人员提出了基于有孔材料的新型整流罩,已成为了当前起落架降噪技术研究的热点之一。

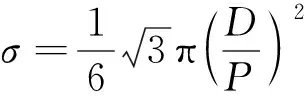

早期的孔特指圆孔,为此专门定义了圆孔材料孔隙率,即孔面积占总面积的比。如图19所示,当相同圆孔规律排列时,其孔隙率计算方法为

(3)

式中:为孔直径;为圆心间距。2009年Boorsma等以圆柱与工字钢2种钝体结构为气动噪声源,采用风洞试验方法对4种不同孔隙率材料的整流罩降噪效果进行了评估(图20)。试验采用的4种整流罩孔隙率分别为0%(实体整流罩)、33%、42%与55%。试验结果表明,多孔整流罩较实体类型的总体降噪效果有一定提升,且孔隙率对降噪效果有显著影响。这主要是因为:由于存在小孔,一部分来流会穿过整流罩继续冲击起落架部件,但由于流量大幅度降低,噪声显著下降;同时被偏折的来流速度也会减弱,所以冲击后方部件所产生新声源强度也有所下降。因此,虽然起落架部件降噪量没有实体整流罩高,但综合考虑了冲击后方部件的新声源强度下降量之后,总噪声控制水平得到进一步提升。此外,Boorsma等还发现多孔整流罩在高频段有一定的噪声增加,这主要是因为流动穿过小孔生成的剪切层导致的。后续的多孔材料概念逐渐拓展,使得整流罩又发展出了毛刷结构、线条型、布料材质、塑料材质等多种新型类型(见图21),均取得了不同程度的噪声控制提升。

图19 多孔材料孔隙率Fig.19 Porosity of perforated material

图20 不同孔隙率整流罩降噪效果试验[98]Fig.20 Test of noise reduction by perforated fairings with different porosities[98]

图21 不同材质新型整流罩[99]Fig.21 Novel fairings with different materials[99]

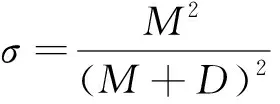

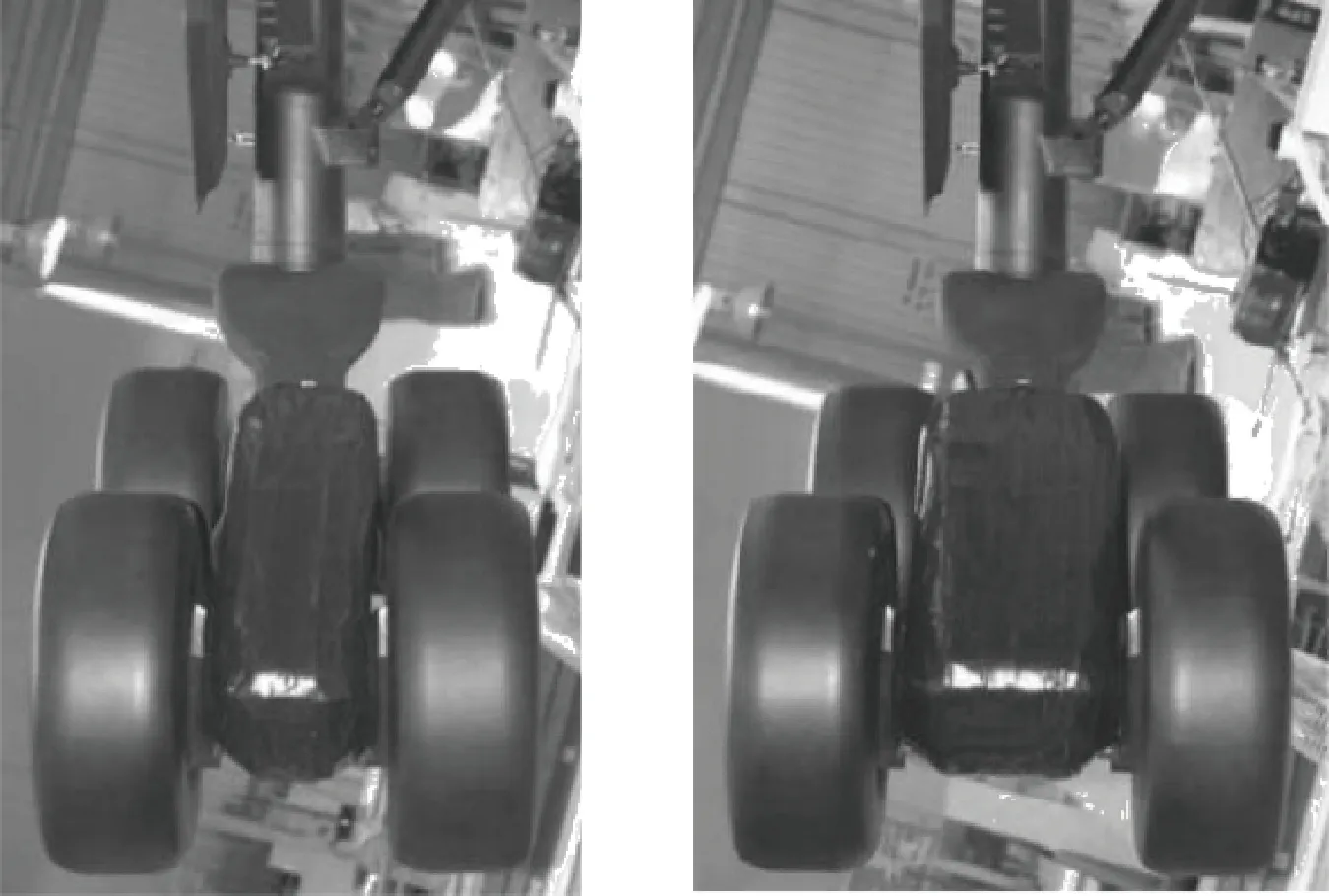

对比实体整流罩,多孔整流罩的优势主要包括:① 降噪效果提升;② 更轻的质量;③ 更小的气动阻力;④ 较小的偏折流二次声源。还有一种新型整流罩,将这些优势发挥到了极致,即具有更大孔隙率的金属网格。如图22所示,金属网格是由金属线交叉编织而成,其孔隙率计算方法为

(4)

金属网格最早提出于2010年,由Oerlemans和Smith等在荷兰NLR的KAT 0.38 m×0.51 m 声学风洞和英国QinetiQ公司的NTF ∅1.8 m 声学风洞中分别开展了概念验证试验。如图23所示,Oerlemans等的试验以工字钢为噪声源,研究分析了不同孔隙率、包裹方式的金属网格降噪效果,并且采用六分量天平对金属网格整流罩引入的气动阻力进行了分析,图中dSPL指降噪方法应用后的试验构型与原始构型SPL之差。试验结果表明,在包裹金属网格后工字钢噪声在中、低频段可实现5~10 dB的降噪效果,且降噪量可通过改进网格形状进行提升。相比之下,由于网格各个孔边缘存在旋涡脱落,在大于10 kHz的高频段噪声有所增加。Oerlemans等认为高频段的增加对于真实起落架而言并不会引发太大问题,这主要是由于高频段在经过A计权与大气耗散后对总噪声声压级贡献较小。在气动力测量中,包裹金属网格后仅有不到10%的阻力增加。Smith等以1∶4尺度简化起落架模型为降噪对象,验证了在不同部位增加网格后的降噪效果,并与实体整流罩进行了对比。试验发现金属网格较实体整流罩降噪效果有显著提升,在经过数据外推至远程飞机着陆状态后,可实现起落架3 EPNdB的控制效果,对于飞机总噪声排放控制效果为0.8 EPNdB。

图22 金属网格拓扑结构[100]Fig.22 Topology of metal mesh[100]

图23 早期金属网格起落架降噪技术风洞试验Fig.23 Early wind tunnel test of landing gear noise reduction using mesh

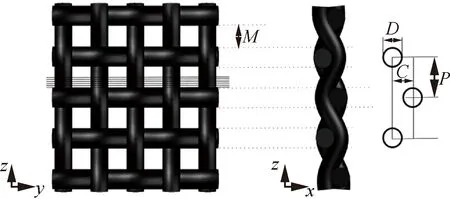

随后,在欧盟ALLEGRA与ARTIC(见表1)项目支持下,爱尔兰都柏林大学圣三一学院的Kennedy等又对网格降噪方法进行了细致的数值模拟与大尺度风洞试验研究(图24),进一步优化提升了网格降噪方法的效果与实用性。

图24 金属网格降噪方法数值模拟与风洞试验[96,100]Fig.24 Numerical simulation and wind tunnel test on mesh noise reduction approach[96,100]

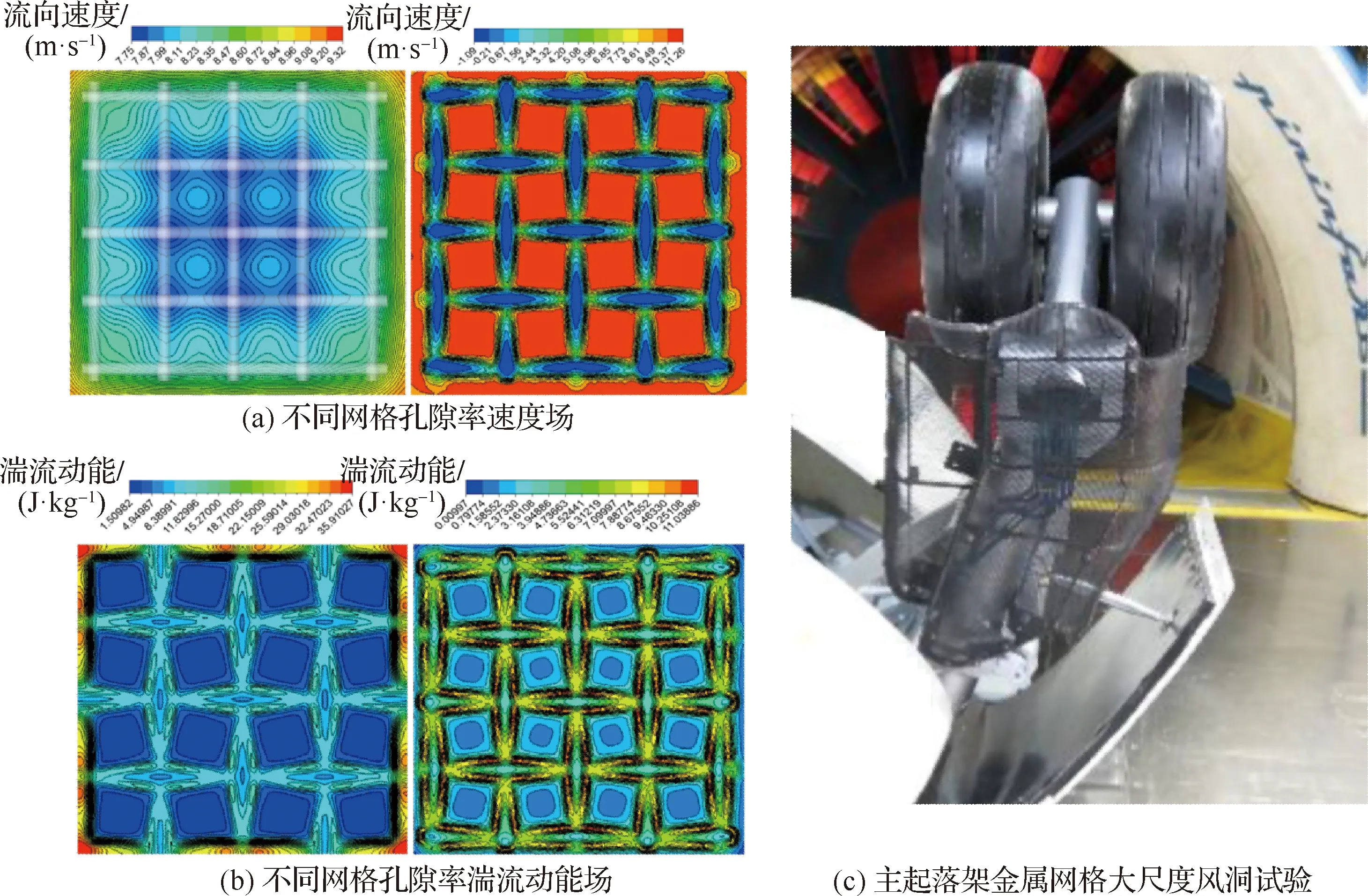

3.1.3 飞行试验

欧美在机体噪声研究方面已经广泛地开展了飞行试验,且最早可追溯至20世纪70年代。然而,早期的飞行试验更多地只是关注噪声特性,真正有关降噪技术验证工作的主要发生在21世纪。整流罩是经受过飞行试验考验最多的降噪技术,因此具备相对较高的技术成熟度,已成为该方法领先于其他起落架降噪技术的一大特色。最早的起落架整流罩降噪技术验证飞行试验见于欧盟的SILENCE(R)项目(见表1),于2003年在空客A340-300开展。如图25所示,通过增加各类部件整流罩后,从噪声定位云图可知,前起落架与主起落架噪声都有所降低。该飞行试验还验证了增升装置的一些降噪方法,均取得了不错的降噪效果。仅2年后,美国波音公司与NASA就依托QTD2(Quiet Technology Demonstrator 2)项目开展了自己的波音777-300降噪技术飞行试验(图26),也获得了预期降噪效果。这次试验研究更为系统全面,即对不同姿态下的起落架噪声控制能力均进行了验证。

图25 欧盟SILENCE(R)项目中起落架整流罩噪声控制飞行试验[14]Fig.25 Flight test by EU to validate landing gear noise control by fairing in SILENCE(R) project[14]

图26 美国波音777-300起落架整流罩降噪 飞行验证试验[43]Fig.26 US Boeing 777-300 fight test for landing gear noise reduction using fairing[43]

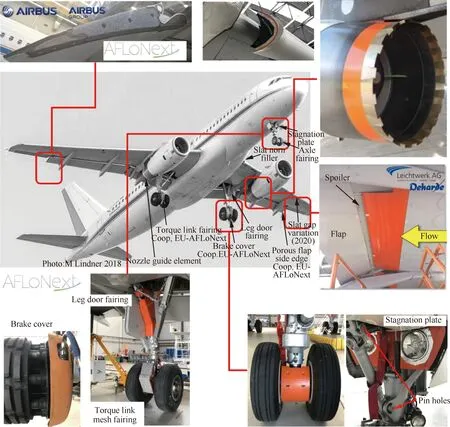

近年来,飞行试验中验证的整流罩设计愈发精细。图27展示了2016年美国开展的湾流G-Ⅲ飞机起落架在安装整流罩前后的对比图。图28展示了2016—2019年欧盟开展的A320飞机起落架整流罩。可以看出,这些起落架部件配备的整流罩设计已经十分精巧,向商业应用迈进了一大步。

患者出血以后,医生需要及时取冷冻血浆为患者输入治疗。取患者2 mL静脉血待检,完成离心操作以后,使用分析仪展开凝血检测,完成输血治疗以后需要检查患者的凝血功能指标,并且对患者的不良反应发生情况进行记录与观察。

图27 湾流G-Ⅲ飞机起落架整流罩降噪 飞行验证试验[10,12]Fig.27 Gulfstream G-Ⅲ fight test for landing gear noise reduction using fairing[10,12]

图28 A320起落架整流罩降噪飞行试验[85]Fig.28 Flight test of A320 landing gear noise reduction using faring [85]

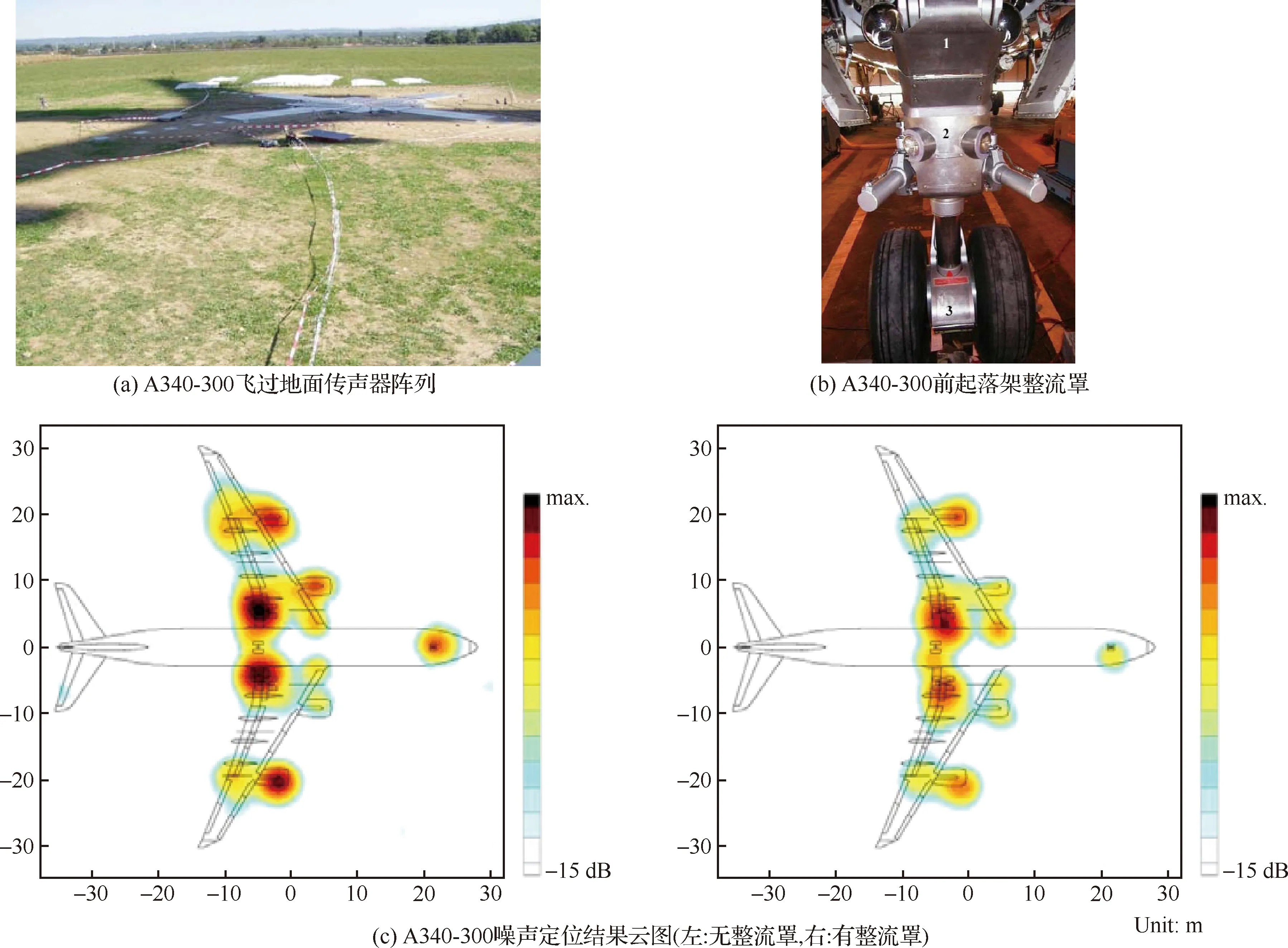

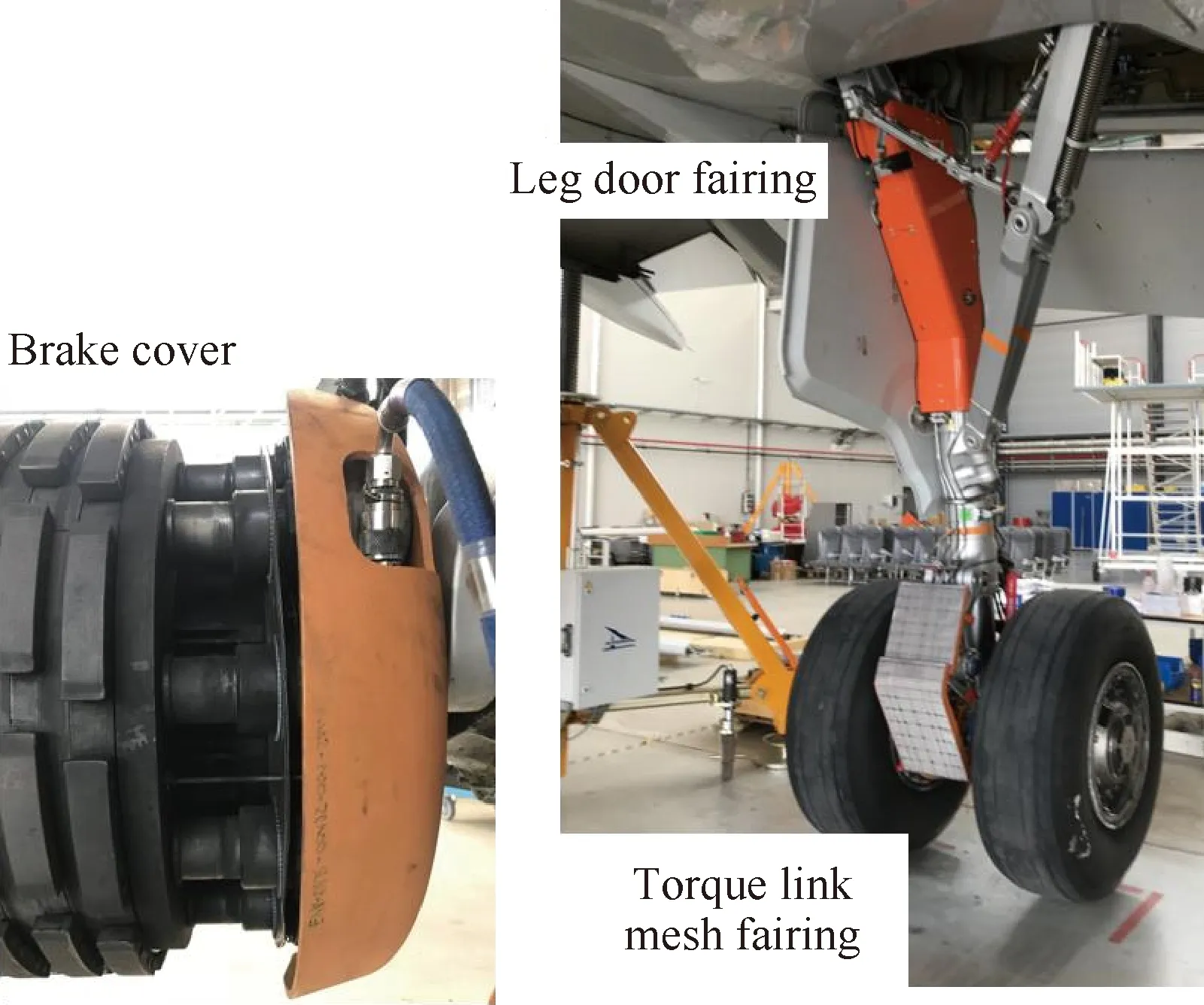

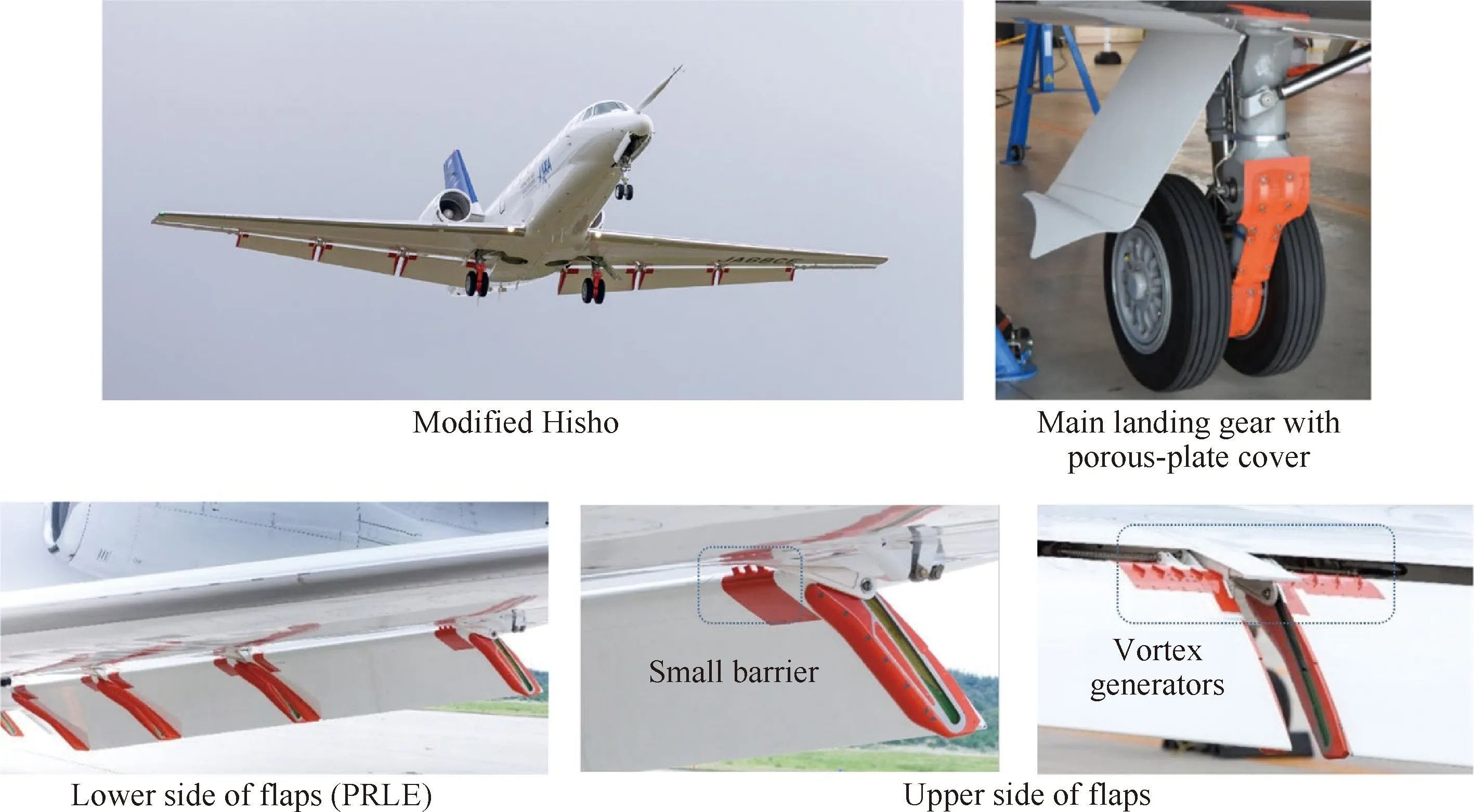

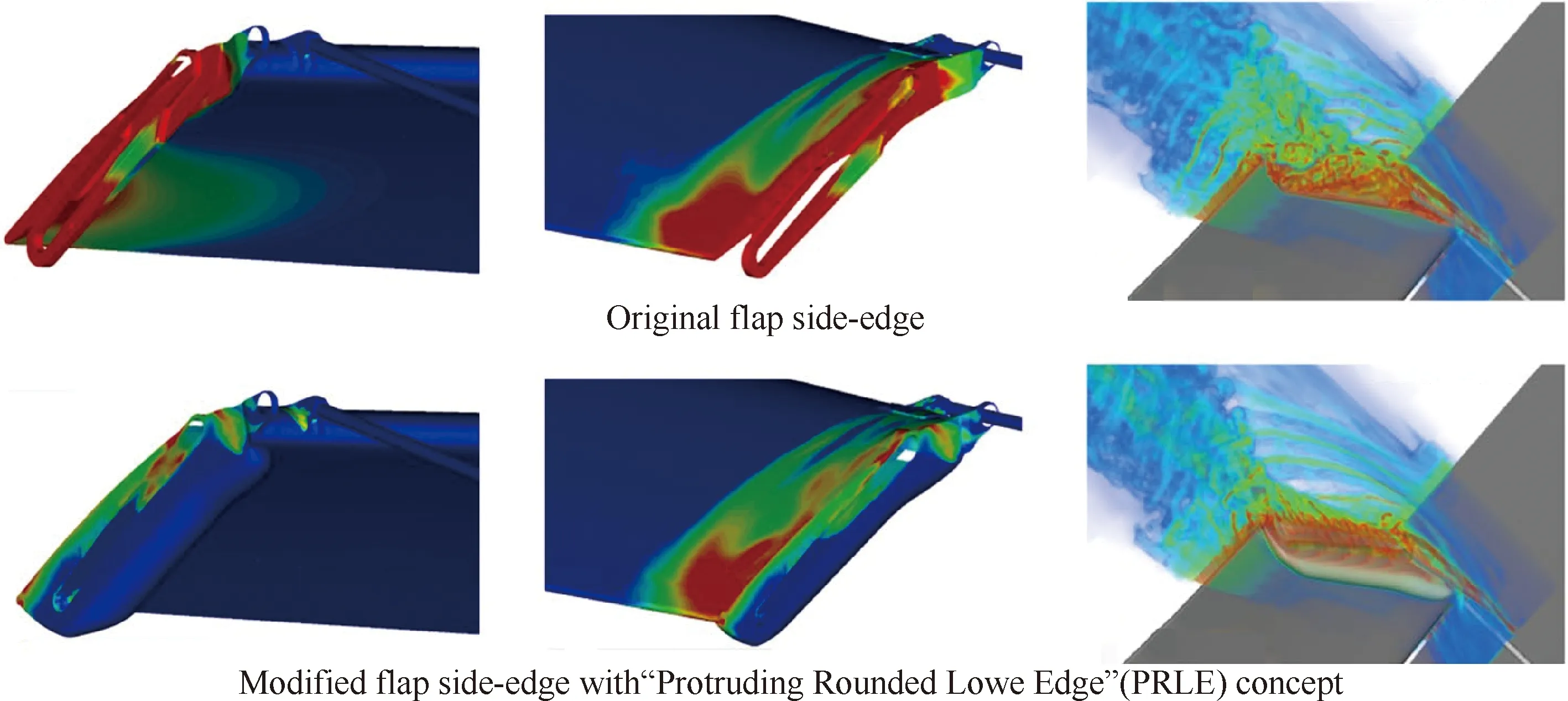

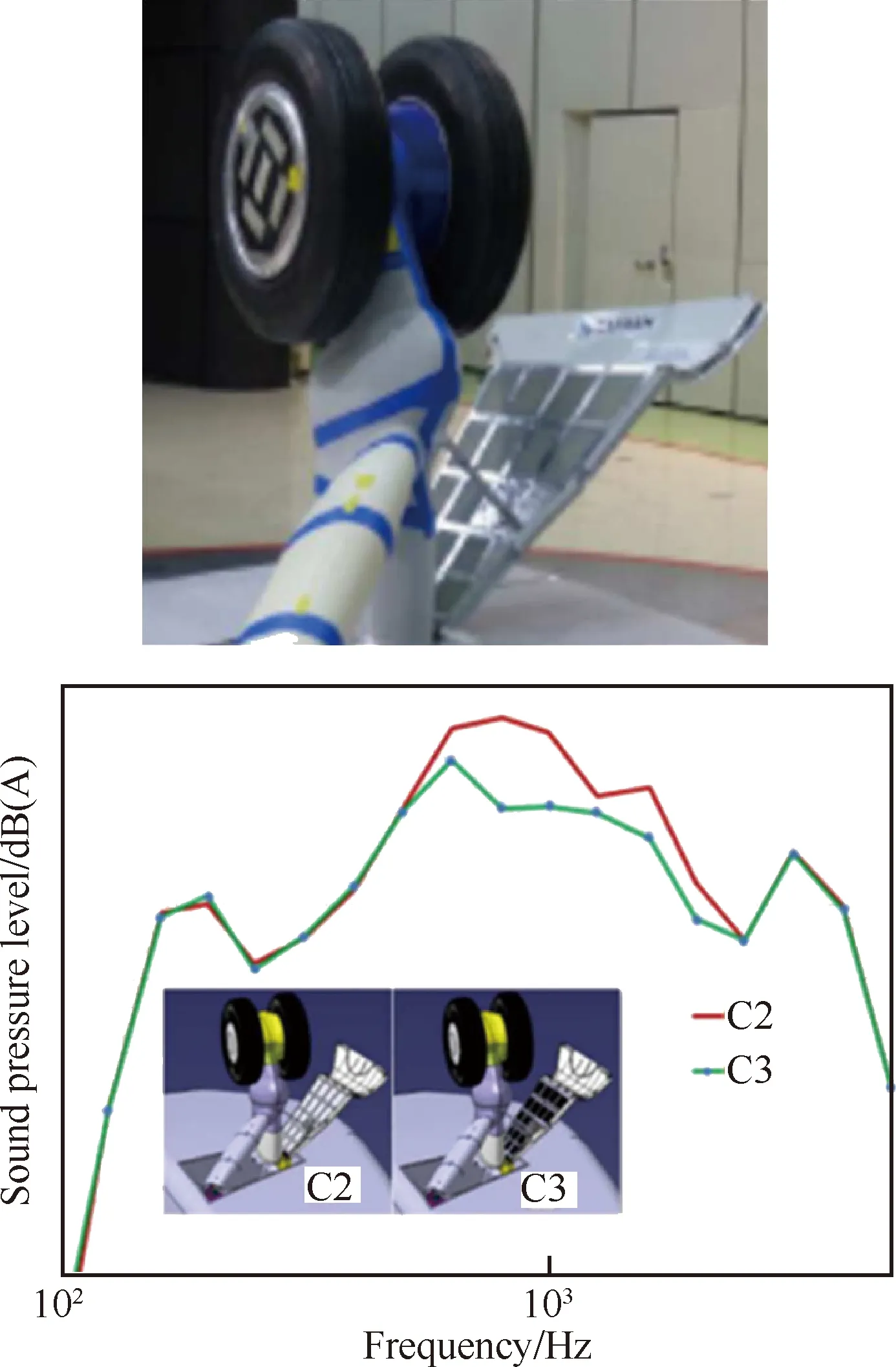

日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)也在2016年9月和2017年9月分别开展了2次起落架以及增升装置的噪声控制飞行验证试验,地点在Noto Satoyama机场,所使用的机型是基于美国塞斯纳商用飞机公司Model 680研制的Hisho号研究飞机。如图29所示,试验不仅采用了多孔材料的起落架整流罩,还同步验证了其他基地噪声控制方法,包括襟翼上翼面突出倒圆下沿(Protruding Rounded Lower Edge,即一种整流罩)、下翼面“小障碍物(Small Barrier)”与涡流发生器等。值得一提的是,在整个飞行试验前,JAXA首先开展了大量的数值模拟(图30)和大尺度风洞试验(图31),为后续工作奠定了坚实的基础。

图29 日本JAXA开展的Hisho号降噪技术飞行试验验证[8]Fig.29 Hisho flight test to validate noise reduction technology by Japanese JAXA[8]

图30 日本JAXA开展的Hisho号降噪技术数值模拟[11,105]Fig.30 Numerical analysis of Hisho flight to validate noise reduction technology by Japanese JAXA[11,105]

图31 日本JAXA开展的Hisho号降噪技术声学风洞试验验证[11,105]Fig.31 Hisho wind tunnel test to validate noise reduction technology by Japanese JAXA[11,105]

当前,整流罩降噪技术发展如火如荼,飞行试验已在欧、美、日等发达国家广泛开展。然而,目前仍然没有推广至商业应用,这主要还是从安全角度考虑。即使起落架部件发生轻微的摆阵,在起降时也会存在概率被放大从而造成严重事故。如图32所示,2012年12月在捷克共和国的斯洛伐克布拉迪斯拉机场,由于前起落架某个垫片的松动引起轻微的摆阵,最终造成严重事故。因此,虽然当前整流罩技术日趋完善,但是毕竟需要增加附加质量和连接固定装置,所带来的一定安全风险仍然不容小觑,还需继续提升技术成熟度,特别是须更进一步加强飞行试验的广度和深度。

图32 2012年11月布拉迪斯拉机场内由前起落架部件摆阵引起的空客A300-B4事故[83]Fig.32 Airbus A300-B4 accident due to nose landing gear component shimmy (Bratislava airport, November 2012)[83]

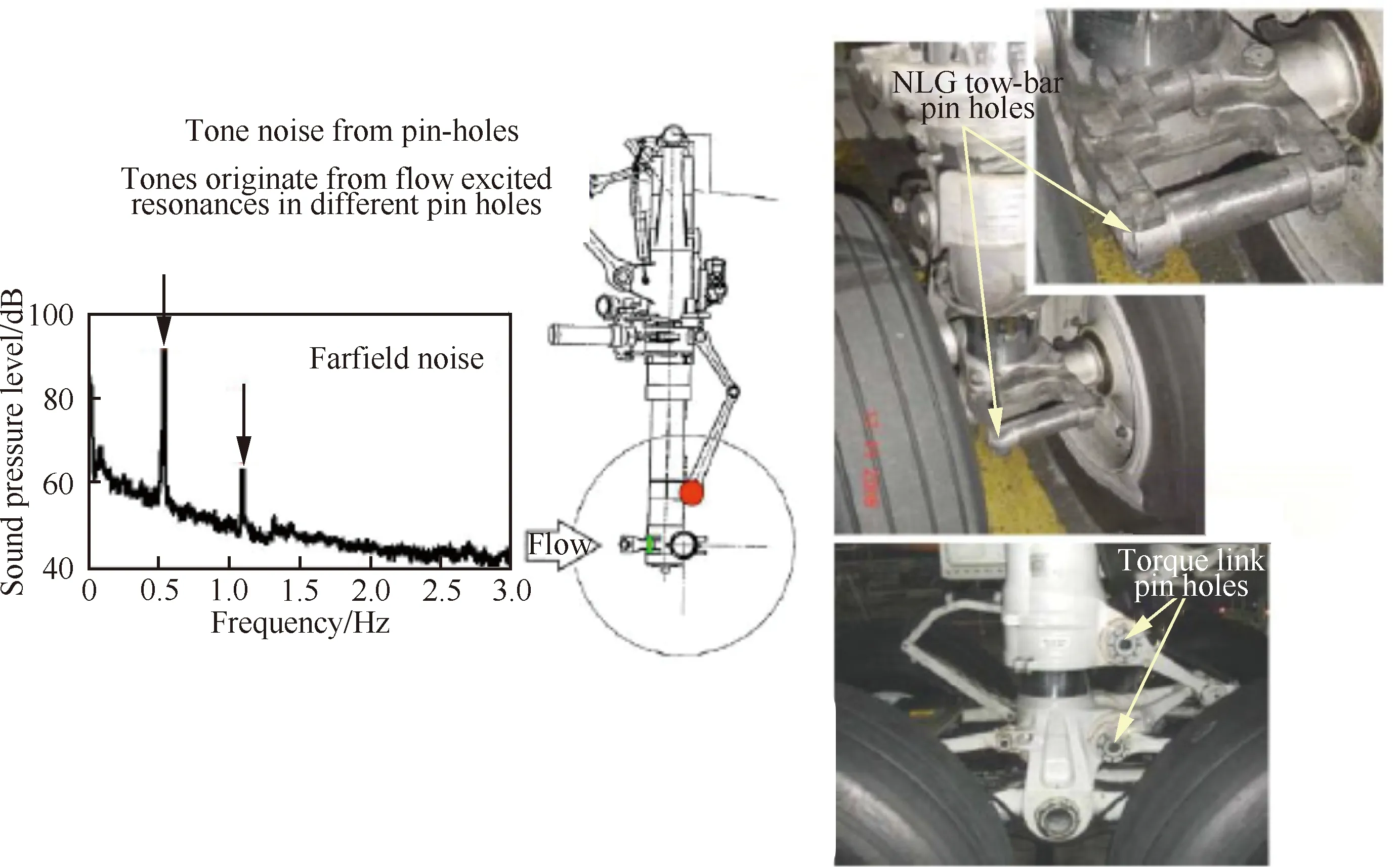

3.2 小孔封堵

如2.2.2节所述,起落架表面包含不同尺度的空腔结构,产生大量单频纯音噪声,特别是一些如螺栓孔的小孔结构,其纯音具有较高峰值,如图33所示。针对这些小孔产生的纯音噪声,最直接的解决方案就是封堵。如图34所示,在2016—2019年欧盟开展的A320飞机起落架降噪飞行试验中就验证了这一方法,并在纯音噪声控制方面取得了预期效果。

图33 起落架螺栓孔造成的纯音峰值[6]Fig.33 Tonal noise induced by landing gear pin holes[6]

图34 小孔封堵飞行试验[85]Fig.34 Flight test of pin hole covering[85]

小孔封堵是一种简单高效的降噪技术,对气动性能影响几乎为零,目前也已经通过了飞行试验验证,是与整流罩一样有望进行快速商业应用的高技术成熟度降噪方法之一。然而,小孔封堵仍需考虑结构与强度方面的问题,其中很重要的一个原因是水汽凝结引起的锈蚀。当外界温度较低时,大气中的水蒸气在封堵不严的小孔中很容易凝结,对螺栓引起的锈蚀势必影响结构稳定性。当然,这一问题虽然需要重视,但是容易解决,如真空封堵、注入填充材料等。因此,商业应用指日可待。

3.3 部件优化

部件优化即气动噪声特性优化。由于起落架气动外形设计较差,引发大量噪声,因此在满足结构强度要求基础上采取适当的设计优化,是可以实现噪声控制的。

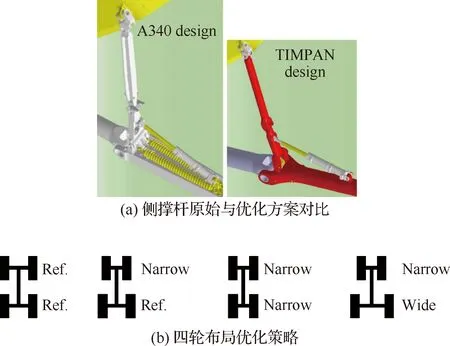

当前,以欧盟为代表的国外专家与学者在起落架部件优化方面提出了许多思路,如在TIMPAN项目(表1)中就提出并验证了侧撑杆、四轮起落架轮胎布局等优化方案(见图35)。

图35 欧盟TIMPAN项目中提出的A340起落架部件优化策略[82]Fig.35 A340 landing gear component optimization strategy in EU TIMPAN project[82]

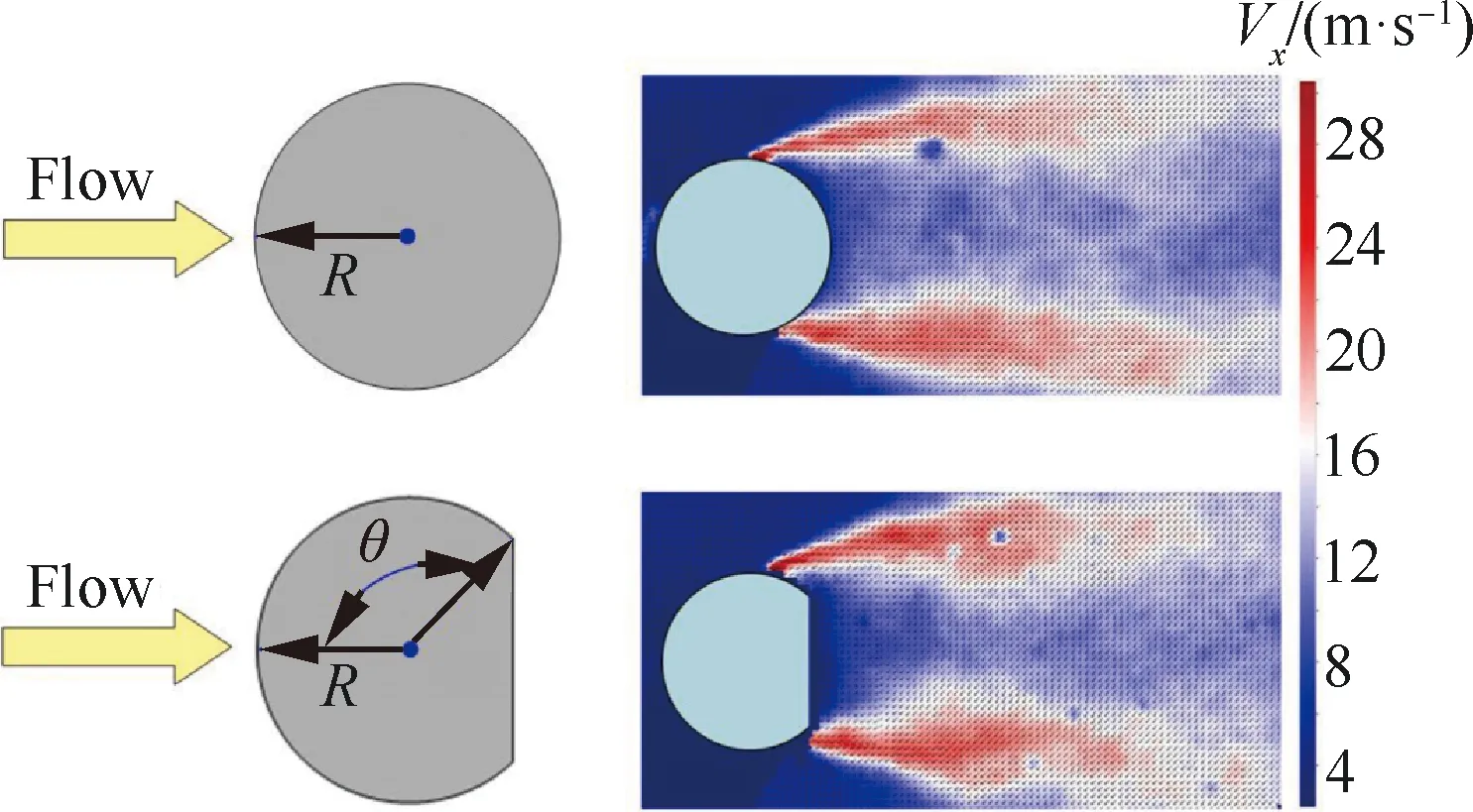

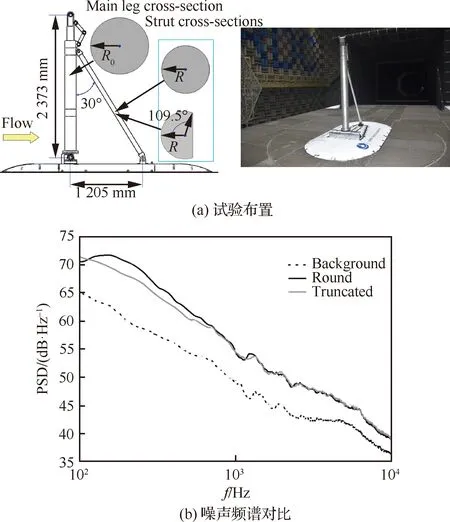

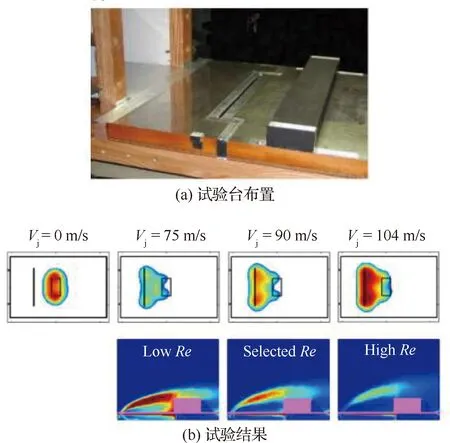

在部件优化方面,气动中心与TsAGI也共同开展了相关研究工作,采取的策略是非常规支杆截面,即截断面圆柱支杆。理论分析认为,圆柱形两侧产生的分离流会在后方产生四极子声源,在经过圆柱带曲率的表面反射后易产生镜像偶极子声源和四极子声源。通过合理控制横截面截断位置(截角),如图36所示(图中为来流方向速度分量),可在不影响尾流结构情况下消除反射产生的镜像偶极子声源,进而实现降噪。在2019年开展的气动中心-TsAGI联合大尺度起落架试验中,通过比较六轮起落架圆形截面和=109.5°截面的2种支杆噪声特性,双方共同验证了这一方法在高雷诺数下的噪声控制效果。为突出对支杆噪声的抑制,试验还比较了移除轮部后相关部件的降噪效果,具体如图37所示。以75 m/s风速为例,试验结果表明绝大部分频段上的噪声都得到了一定控制。比较不同方位角结果,六轮起落架和无轮起落架在取得的总噪声声压级控制方面最大值都达到了0.5 dB以上。

图36 Re=8×104条件下圆柱与截断面圆柱尾流结构PIV试验结果[50]Fig.36 Wake flow PIV results of circular cylinder and truncated cylinder under Re=8×104[50]

图37 高雷诺数条件下截断面圆柱无轮起落架降噪效果验证试验功率谱密度结果[50]Fig.37 Test validation PSD results of noise control using truncated-cylinder for landing gear without wheels under high Re [50]

3.4 空气幕

空气幕是一种新型降噪技术,有望在起落架噪声控制方面发挥重要作用。其本质是一种具有狭长喷口的射流气帘,在隧道(地铁、矿场等)防火防烟、建筑物入口热隔绝、生物安全厨环控等领域均具有重要用途。空气幕降噪方法思路是在钝体气动噪声源上游加载气帘来偏折高速来流,使其不能冲击钝体进而形成相对低速流动区。由于钝体气动噪声级与来流流速有着近似6次方关系,因此降低流速可以使噪声大幅度降低,技术概念如图38所示。

图38 应用于飞机起落架的空气幕降噪方法示意图Fig.38 Schematic of air curtain applied for aircraft landing gear noise reduction

3.4.1 单层空气幕

作为一种气动噪声控制新思路,空气幕降噪方法最早的试验研究始于2009年,由NLR的Oerlemans与De Bruin完成。为与双层空气幕区别,这里定义仅有一层气幕的方法叫做单层空气幕。如图39所示,试验在NLR的小型低速声学风洞中进行,运用方形钝体作为气动噪声源,气幕喷口安装于钝体上游,图中为空气幕速度。试验结果显示,空气幕可以有效偏折来流并大幅度降低钝体气动噪声;同时该试验也发现了空气幕存在的一个负面问题,即射流自身噪声问题。2016年,作者所在团队以串联圆柱为噪声控制对象,试验验证了空气幕自噪声引起的增加量远小于空气幕使用后带来的总噪声抑制量,因此空气幕降噪方法仍具有现实意义。

图39 采用单层空气幕的NLR小尺度钝体 气动降噪试验[110]Fig.39 NLR small-scale test of bluff body aerodynamic noise reduction using an air curtain[110]

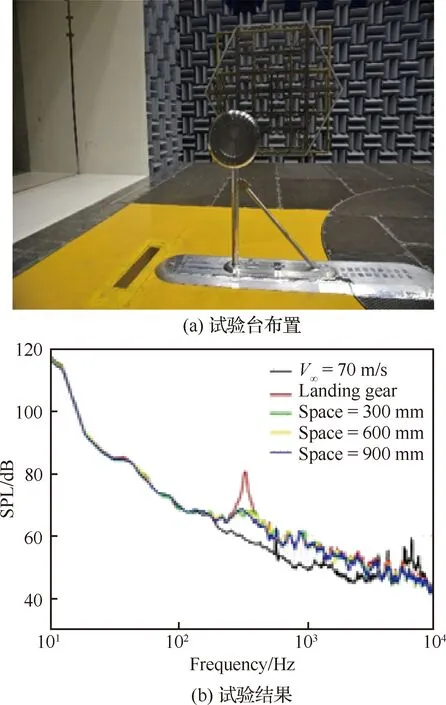

为进一步提升技术成熟度,气动中心以简化两轮起落架为噪声源,开启了大尺度空气幕降噪方法试验验证。试验在5.5 m×4 m航空声学风洞中开展,如图40所示,起落架模型主要包括支柱、轮胎、支杆等部件,总高度为1.125 m。起落架安装位置位于空气幕喷口中心正后方(顺风洞来流方向),安装基座通过螺栓连接实现与地板固定,其作用是方便调整空气幕喷口与起落架之间的相对距离。图40给出了来流风速=70 m/s、空气幕气流速度为40 m/s时,空气幕喷口前缘与起落架之间不同距离(Space=300, 600, 900 mm)条件下噪声的远场频谱图。此外,黑色线条(=70 m/s)代表仅有来流时的背景噪声(无起落架、无空气幕),红色线条(Landing gear)代表起落架噪声(无空气幕)。由图可知,当开启空气幕后,由于其遮蔽作用,起落架引起的高强度峰值得到明显控制。此外,空气幕与起落架之间的距离对降噪效果有明显影响,当Space=300 mm时,峰值最大抑制量达到13.9 dB。

图40 采用单层空气幕的气动中心大尺度 起落架气动降噪试验Fig.40 CARDC large-scale test of landing gear aerodynamic noise reduction using an air curtain

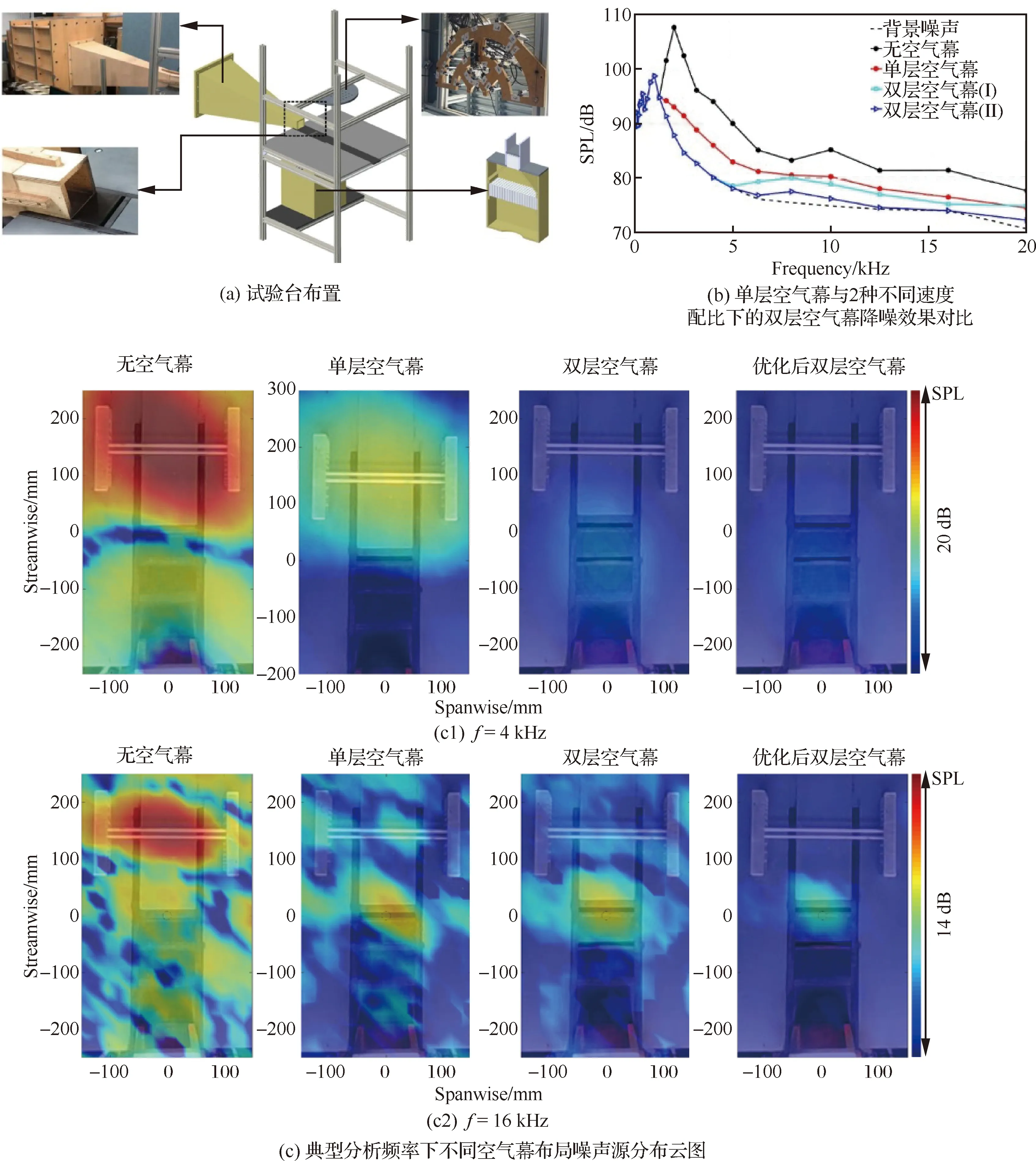

3.4.2 双层空气幕

单层空气幕自身噪声问题虽然不致于阻碍该技术发展,但也为进一步提升降噪能力带来了一定影响。为此,作者曾在团队提出了双层空气幕概念,如图41所示。

图41 起落架噪声控制双层空气幕结构示意图[86]Fig.41 Schematic of landing gear noise control using dual air curtains[86]

双层空气幕是一种新布局,其内涵是在主气幕上游增加一层低速气幕,并降低主气幕速度,在保持降噪与遮蔽效果几乎不变条件下进一步降低自噪声排放。因此,双层空气幕有望进一步提升空气幕降噪效果。为验证该方法,作者曾在团队开展了小尺度风洞试验。如图42(a)所示,试验在爱尔兰都柏林大学圣三一学院3/4开口低速射流风洞开展,以串联圆柱作为气动噪声源,串联圆柱直径=4 mm。

图42(b)给出了单层空气幕与2种不同速度配比下的双层空气幕降噪效果对比图。其中,双层空气幕Ⅰ与Ⅱ代表应用不同速度配比双层气幕后的噪声,其中Ⅰ为主气幕速度不变,Ⅱ为主气幕速度降低,即优化后的双层空气幕。由图可知,2种不同速度配比的双层空气幕较单层空气幕相比都显优势,特别是优化后的双层空气幕II具有更好的降噪效果。图42(c)给出了分析频率=4, 16 kHz时,不同布局方式下空气幕降噪声源分布云图。由图可知,优化后双层空气幕有效地控制了喷口附近的自噪声,总体降噪效果最好。

图42 基于双层空气幕的降噪试验[86]Fig.42 Noise reduction test using dual air curtains[86]

空气幕优势主要包括:① 降噪效果明显,通过偏折高速来流几乎能够控制2.2节所述的所有不同机理噪声源;② 与起落架没有实体接触,不需要更改起落架任何部件,不影响结构稳定性;③ 易 于控制,可按需开启关闭。但总体而言,目前该方法技术成熟度仍然较低,主要是气源系统和引气方法还尚不明确,无法实现工程应用。目前的一种思路是借用发动机尾流,应尽快开展带涡扇动力模拟(Turbine Powered Simulator,TPS)的风洞试验验证,因此仍需继续开展大量研究工作。可以预见的是,该方法一旦获得成功,或许可成为起落架降噪领域的一项颠覆性技术进展。

3.5 内部吹气

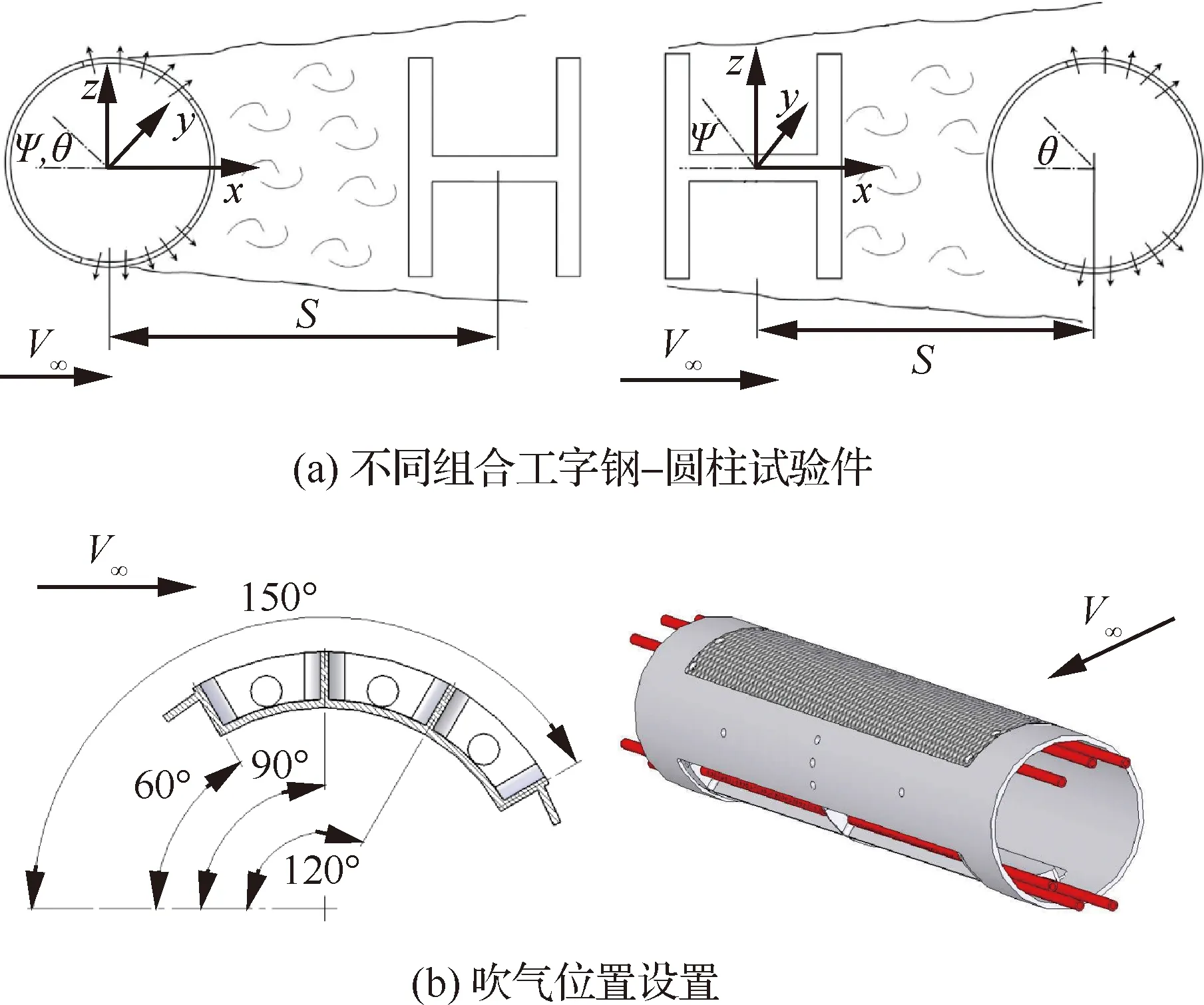

内部吹气方法针对的是2.2.4节所述涡-固干扰噪声,即上游钝体尾流与下游钝体部件相互作用产生的噪声。这种方法的概念是在2个相互作用的钝体其中之一内部布置向外喷射的气流,从而破坏涡-固干扰流场实现降噪。2012年Angland等采用声学风洞试验方法对内部吹气进行了降噪效果验证。如图43所示,试验采用工字钢与圆柱前后2种组合构型作为涡-固干扰噪声源,并在其中圆柱内部增加了吹气机构。试验结果表明不同组合工字钢-圆柱试验件均取得了一定的降噪效果,且上游圆柱、下游工字钢的构型降噪效果更为明显。

图43 内部吹气降噪方法试验[89]Fig.43 Noise reduction test using flow blowing[89]

内部吹气与空气幕均需要质量流量,即要解决气源问题。然而,内部吹气需要改动起落架结构,且只作用于涡-固干扰噪声;空气幕不需要对起落架本身有任何改动,通过偏折来流实现降噪,作用范围涵盖起落架整体,因此具有较大优势。内部吹气作为一种新概念,是很好的尝试,但距离工程化还有很长一段路要走。

3.6 等离子体

等离子体常被称作是物质的第四态,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质。等离子体是当前物理学研究的热点,其在流动控制领域的应用潜力已被国内外学者高度关注。该方法基本思路是利用等离子体在电磁场力作用下运动或气体放电引起温度、压力变化对流场局部施加扰动,实现飞行器减阻增升和发动机增推扩稳的目的。产生等离子体的气体放电方式主要有:电晕放电(Corona Discharge, CD)、介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge, DBD)、火花放电(Spark Discharge, SD)、电弧放电(Arc Discharge, AD)等。如图44所示,在使用DBD方式实施了等离子体控制后,翼型前缘失速分离得到了有效控制。目前,欧美与俄罗斯都将等离子体流动控制作为战略型技术储备,其中以美、俄最具代表性,处于领先地位。中国空军工程大学、气动中心等单位也开展了大量研究工作。

图44 基于等离子体的翼型前缘失速分离控制试验[112]Fig.44 Control test of airfoil leading edge stall based plasma[112]

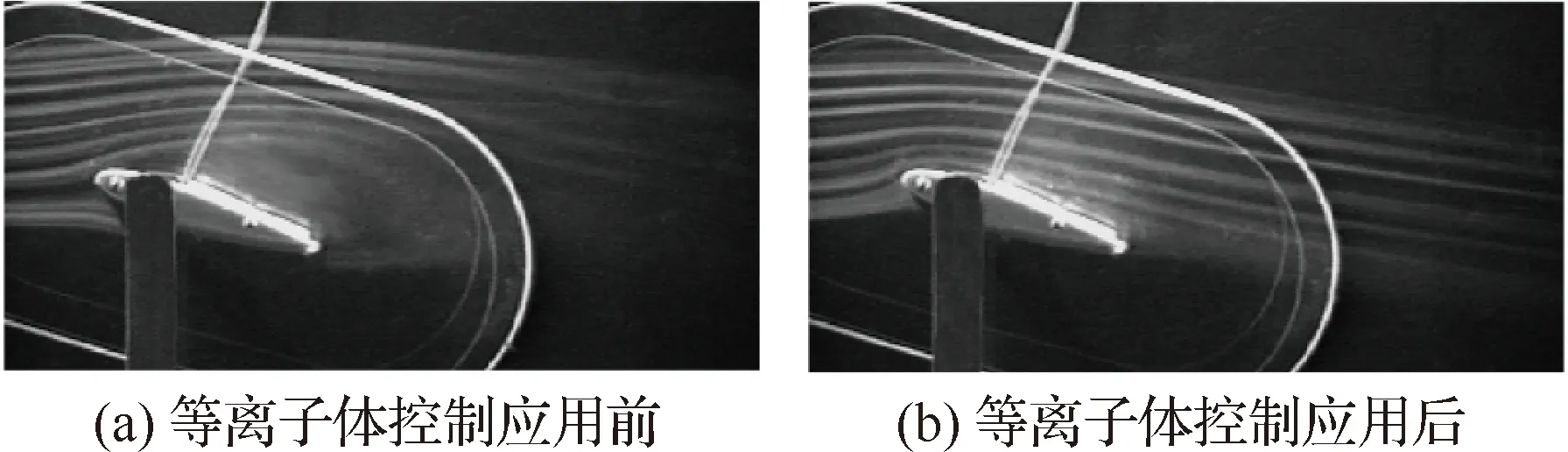

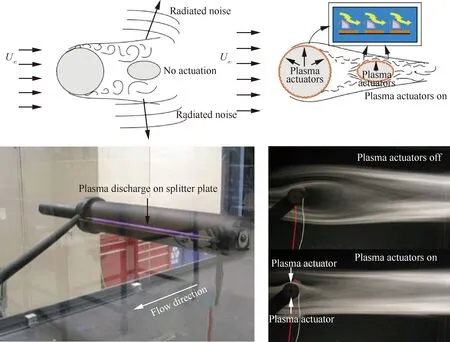

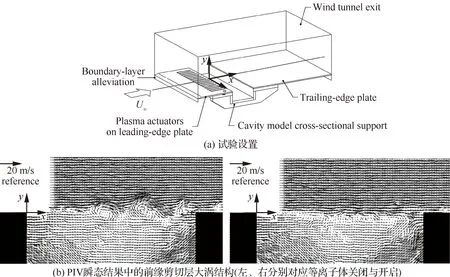

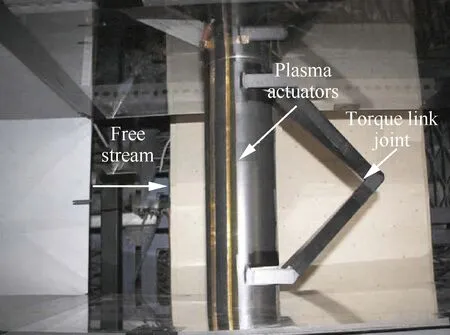

近年来,等离子体控制方法也被引入到了气动噪声控制领域。公开文献报道中,最早提出这一概念的是2005年美国圣母大学Thomas等,目的是运用等离子体抑制起落架上游部件分离,从而控制涡-固干扰噪声。如图45所示,Thomas等以圆柱为研究对象,采用DBD等离子产生方法在风洞中验证了尾迹控制思路,但是风速仅2 m/s,因此试验并未开展声学方面的测试。2007─2008年,南安普顿大学的Chan、黄迅等在空腔前缘增加等离子体产生装置,成功控制了诱发空腔噪声的前缘剪切层K-H不稳定涡发展(图46)。通过位于安装在腔内表面的传声器开展测量,同时验证了针对空腔纯音峰值的降噪效果,这里的最高风速为20 m/s。2010年黄迅等又以起落架圆柱+扭杆简化模型为气动噪声源,开展DBD等离子体降噪应用研究,最高风速达到30 m/s(图47)。

图45 基于等离子体的圆柱尾迹控制试验[90]Fig.45 Test of cylinder wake flow control using plasma[90]

图46 基于等离子体的空腔噪声控制试验[117]Fig.46 Noise control test of cavity flow using plasma[117]

图47 基于等离子体的起落架圆柱+扭杆简化模型噪声控制试验[91]Fig.47 Noise control test of landing gear cylinder model with strut using plasma[91]

等离子体作为当前的国际研究热点,有望成为流动控制领域的一项革命性技术。在气动噪声控制方面,等离子体是从流动机理上实现降噪的,具有无活动部件、响应快(μs量级)等优势。当前发展存在的一个主要问题是控制流速过低,因此还不足以达到工程化要求。此外,产生等离子体还需要强电场,需要配套现实可行设备,且其产生的电离辐射是否会影响起落架及飞行器自身电子设备,这一点也需要着重考虑。总体而言,等离子降噪是具有较大潜力的一种降噪技术,值得持续发展。

3.7 吸声材料

使用吸声材料控制起落架噪声的基本思路是在声辐射路径上的机身部位增加吸声材料,从而降低向地面传播的噪声。当前最常规的位置是起落架舱盖,而使用最多的是吸声海绵。3.1.3节所述的湾流G-III飞机起落架降噪飞行试验中,除整流罩外,起落架舱体就安装了带有吸声海绵材料的舱门。

除吸声海绵外,还有一种是声学超材料(Acoustic Meta-Materials),是由特殊设计的人工声学结构单元(如局域共振单元、亥姆霍兹共振腔等)周期性排列在弹性介质中构成,可以获得具有与自然界中物质迥然不同的超常物理性质的声学“新材料”。声学超表面(Acoustic Meta-Surface)是最近几年声学超材料的分支,是对传统体块型超材料进行轻薄化设计的产物,能够以亚波长尺度的微结构对声波的波阵面进行调控。2020年,来自ONERA等法国科研机构的Simon等将声学超材料表面应用在了起落架舱门上,目的是吸收由起落架产生的部分辐射噪声,从而实现远场降噪。通过马赫数为0.2的来流条件下较大尺度风洞试验发现(图48),在设计频段范围内,声学超材料表面舱盖能够达到预期降噪效果,实现预期目标。

图48 基于声学超材料舱门的起落架噪声控制试验[92]Fig.48 Landing gear noise control test based on meta-material bay door[92]

吸声材料降噪技术思路另辟蹊径,从直接抑制噪声转变为利用舱盖遮蔽吸收噪声,从而降低远场噪声强度。理论上不需要改变起落架结构,具有较好的应用潜力。当前,吸声海绵已经成功开展飞行试验,具有更强相似功能的声学超材料也已完成了较大尺度风洞试验验证,实现了技术成熟度提升。因此,吸声材料降噪技术具有较好的发展与应用前景。

3.8 起落架/舱体噪声耦合控制

3.8.1 问题描述

起落架舱主要功能是在非使用时间为起落架存放提供空间,其本质为空腔。气流流过后,易产生大量空腔噪声,且该空腔绕流与起落架流场相互耦合,并衍生出复杂的声学、结构疲劳等现象,是起落架噪声研究领域需要解决的又一项难题。

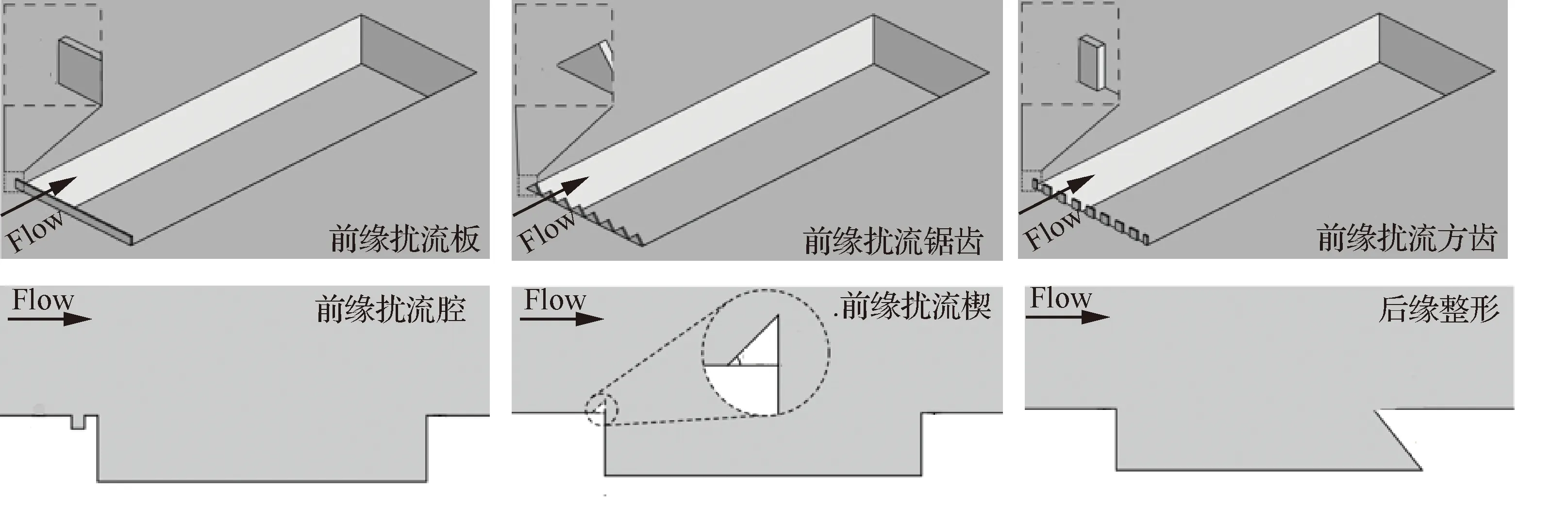

专门针对起落架/舱体耦合噪声抑制的研究工作,从数量角度来讲并不算丰富,但由于空腔噪声抑制有很多思路,因此许多方法是直接可以借鉴的。例如,3.4节、3.6节所述的空气幕、等离子体等均有所涉及,这里重点叙述技术成熟度最高的前缘锯齿与舱前导流装置。

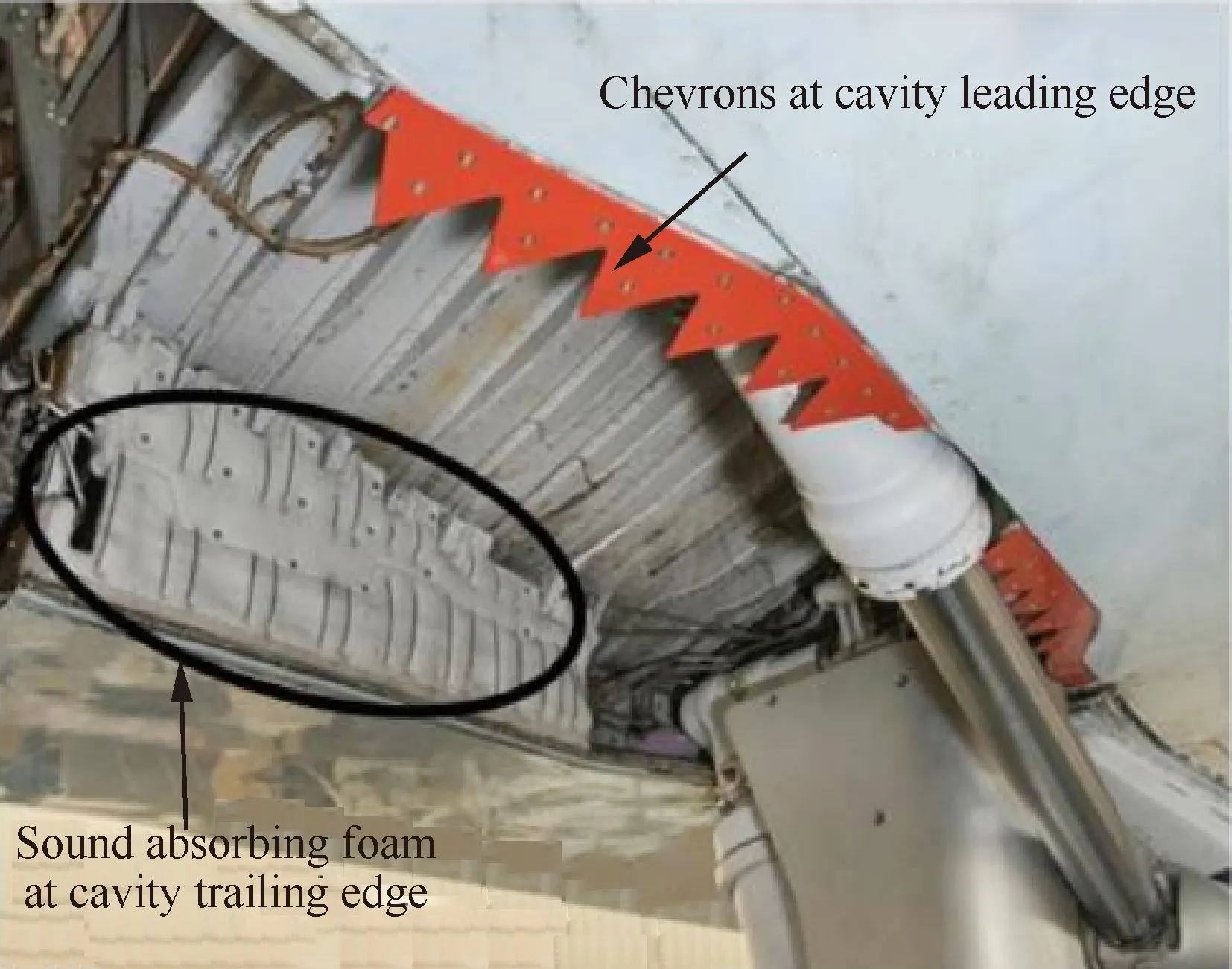

3.8.2 舱体前缘锯齿

严格来说,前缘锯齿只是空腔绕流噪声抑制方法中前缘扰流单元的一种。作为被动控制技术,前缘扰流单元主要是通过干扰来流状态、改变腔体内部振荡反馈路线等原理来实现降噪的。由于其不需要额外补充能量,具有实施简单、效果明显等优点,受到工程实践的青睐。Saddington等针对长深比为5的方形空腔,研究了齿形扰流单元(图49)等13种不同降噪措施的降噪效果,结果表明在该试验条件下,相对其他降噪措施,方齿扰流单元对窄带峰值噪声降噪效果最好(降低量8.8 dB),而三角齿扰流单元则对总声压级降噪效果最好(降低量8.13 dB)。

图49 空腔前缘扰流单元降噪方法[119-120]Fig.49 Cavity noise reduction using leading edge modification[119-120]

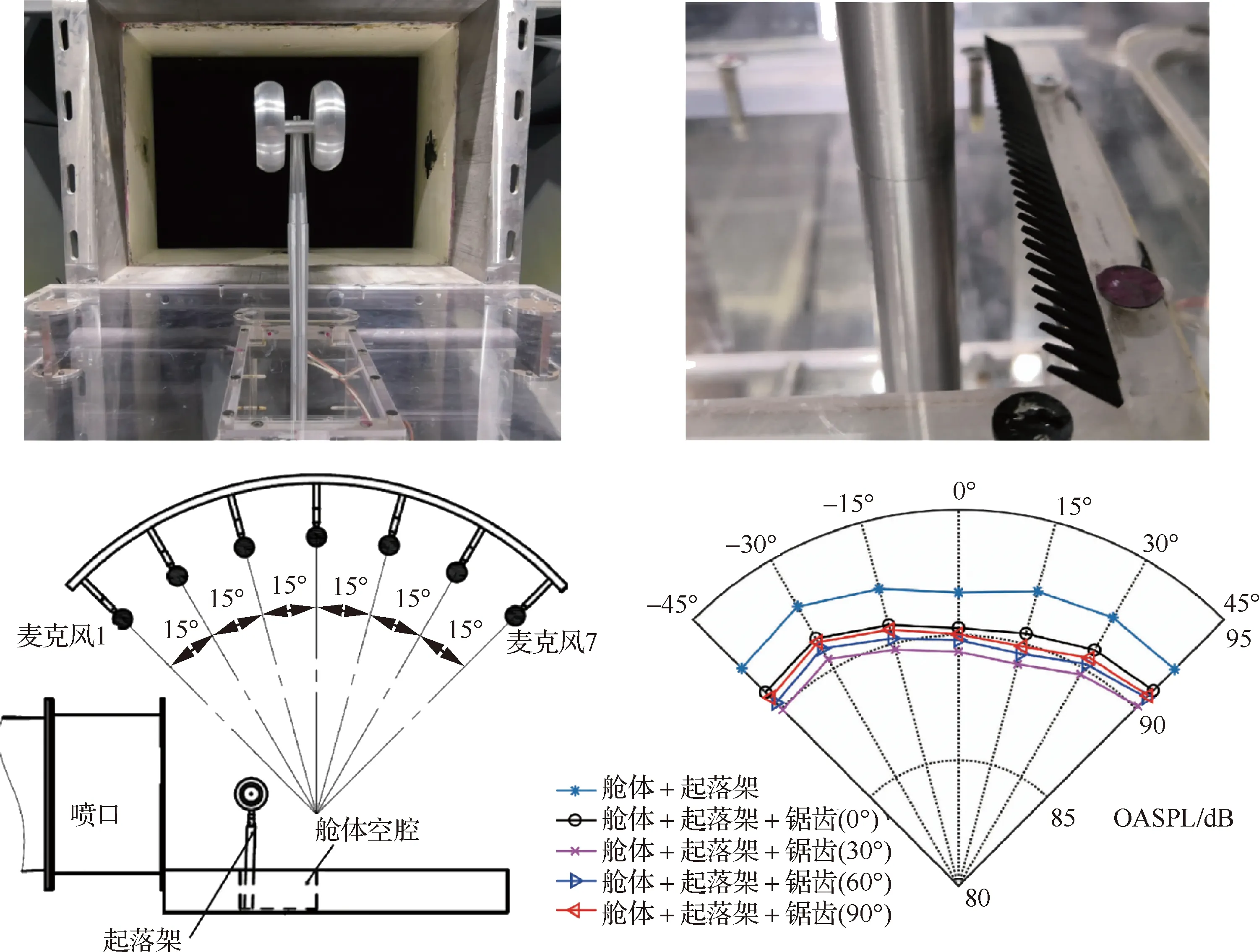

气动中心梁勇等专门针对腔体耦合噪声开展了声学风洞试验研究。如图50所示,试验采用小尺度简化起落架模型+方腔作为耦合噪声源,以7通道弧阵列作为声学测量手段,验证了不同倾角下的舱体前缘锯齿降噪能力。从总噪声声压级(OASPL)试验结果可见,不同角度的扰流单元对单独舱体与耦合噪声均有降噪效果;在68 m/s和85 m/s这2种风速下,对应锯齿倾角为60°和30°时2种扰流单元降噪效果最佳。

图50 起落架/舱体前缘锯齿单元降噪方法[51,54]Fig.50 Landing gear/bay noise reduction using leading edge chevrons[51,54]

这里还需要强调的是,前缘锯齿降噪也是开展过飞行试验的少数起落架噪声控制技术之一。如图51所示,在湾流G-Ⅲ飞机起落架降噪飞行试验中,就验证了舱体前缘锯齿和带有吸声材料舱门的降噪效果。在对比了“仅有整流罩”和“整流罩+舱体前缘锯齿+带有吸声材料舱门”2种方法后,声学结果显示后者较前者降噪效果具有明显提升,因此该方法现实可行。

图51 整流罩+舱体前缘锯齿+带有吸声 材料舱门飞行试验[10,12]Fig.51 Flight test of fairing associated with bay leading edge chevrons and sound absorbing foam in bay[10,12]

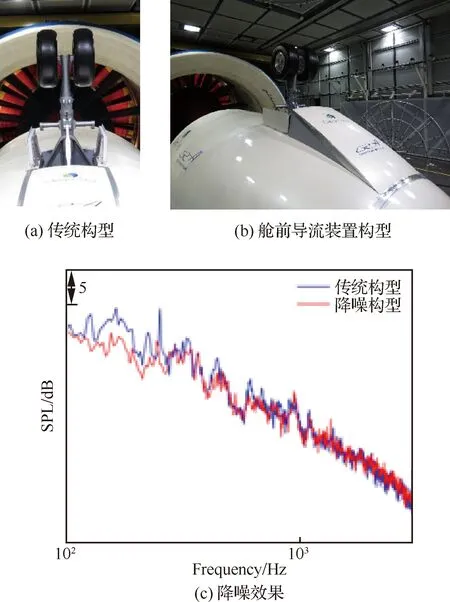

3.8.3 舱前导流装置

舱前导流装置的思路是通过提升起落架舱体前缘高度实现剪切层提升,进而实现控制舱体噪声。欧盟在ALLEGRA(表1)项目支持下,在意大利宾利法瑞纳的汽车风洞内开展了大尺度试验验证,并与传统舱体构型进行了对比,具体如图52所示。试验结果显示,通过使用具有舱前导流装置的起落架/舱体,获得了一定噪声控制效果。

图52 基于导流装置的起落架/舱体耦合噪声控制试验[121]Fig.52 Landing gear/bay noise control test based on door spoiler[121]

由以上讨论可知,解决起落架/舱体耦合噪声问题的核心是攻克舱体带来的空腔噪声,但该问题又与普通空腔噪声控制有所区别,即需要考虑结构问题和对气动特性的影响。结构问题在本文中已经反复强调,在此不再赘述。由于舱体较大,降噪措施带来的气动特性影响必须要深入分析,当前还未有相关文献进行报道。

舱前导流装置所需要的改动相对较大,是否同样会造成较大的气动升/阻力特性变化,值得进一步深究。前缘锯齿已经开展了飞行试验,相信在气动特性影响方面可视为已经通过考核,且前缘锯齿作为一种简单有效的被动控制技术,所带来的结构问题较小且可控,有望得到快速技术应用。

3.9 多项技术综合应用

起落架降噪技术蓬勃发展,忽略技术成熟度等因素,目前已存在多种选项。然而,绝大多数的降噪方法都是只针对起落架某个部件或某种噪声产生机理设计的,这就意味着单独一种降噪方法很难实现理想的噪声控制目标,多项技术综合应用日渐成为行业领域的一种共识。因此,本文将这种思路作为一种控制方法单路罗列出来进行讨论。从目前的研究来看,由于具备较高的技术成熟度与较好的降噪效果,整流罩已成为多项技术综合应用中必不可少的一员。

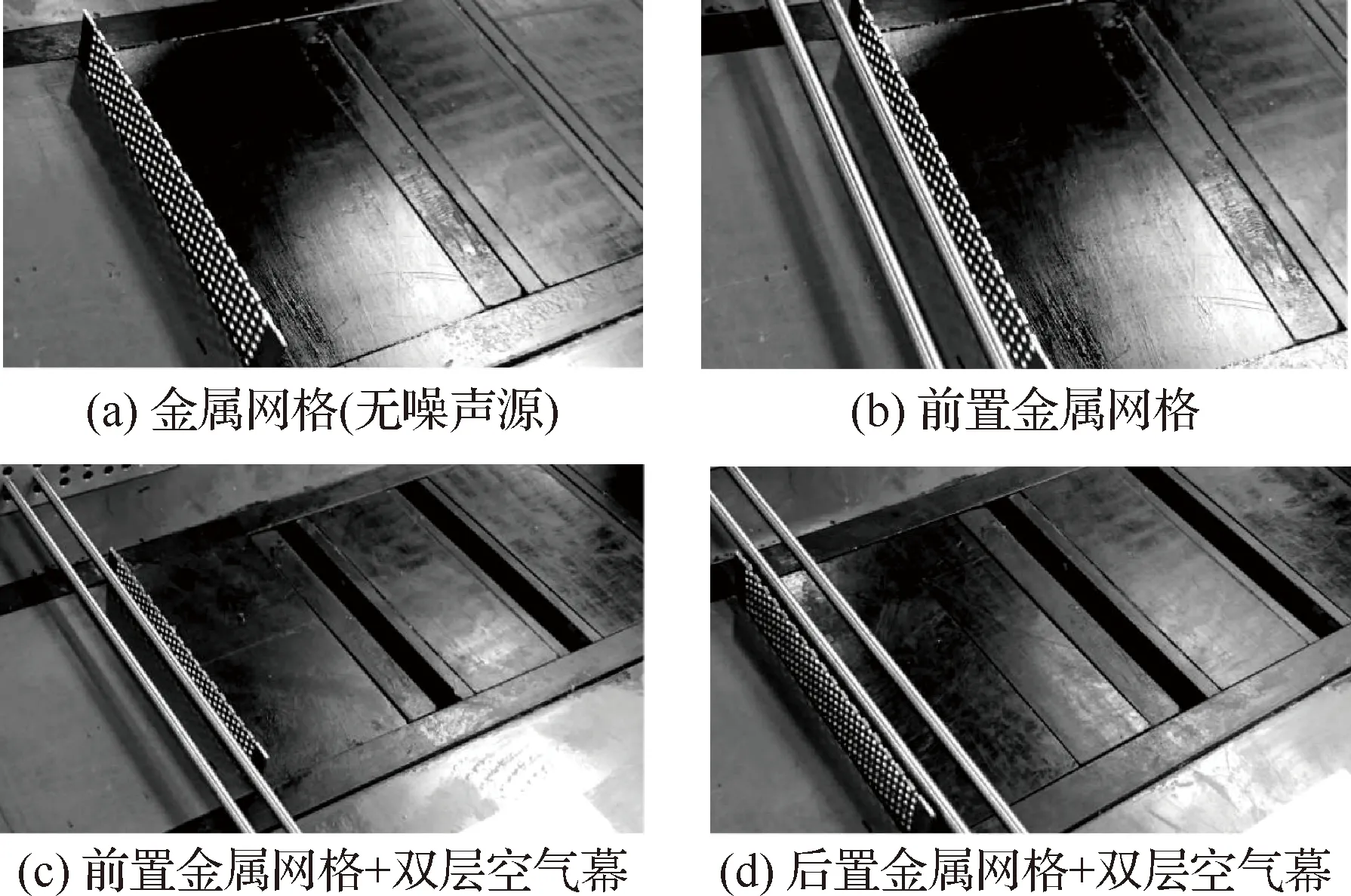

多项技术综合应用并不是停留在概念阶段,恰恰相反,目前大尺度风洞试验乃至飞行试验都有所涉及。这其中最主要的方法就是整流罩与其他技术的综合应用,这里简单表示为“整流罩+”。

如3.1节所述,当前整流罩发展的主流是针对部件的,这也就意味着未被遮蔽的部件仍为重要噪声源。因此,增加其他方法配合整流罩从而实现降噪效果提升,即成为一种显而易见的思路,即“整流罩+”。早期的欧盟RAIN项目就在大尺度声学风洞内尝试了“整流罩+舱体导流装置”的方案(图53)。试验结果表明,多种方法运用后,获得了2~3 dB量级的降噪效果。随后,如图54所示,在欧盟TIMPAN项目支持下,在大尺度声学风洞内对起落架模型增加了整流罩的同时,还测量了不同四轮结构轮间距布局(3.3节所述)的声学特性。虽然试验结果表明轮间距改变并未显著影响噪声特性,但这次试验是“整流罩+部件优化”方法的一种很好尝试。

图53 基于“整流罩+舱体导流装置”的 起落架降噪方案[44]Fig.53 Noise reduction scheme of landing gear based on fairing associated with spoiler[44]

图54 附带整流罩且具备不同四轮布局的 起落架噪声试验[82]Fig.54 Landing gear noise reduction test with fairing and different four-wheel configurations [82]

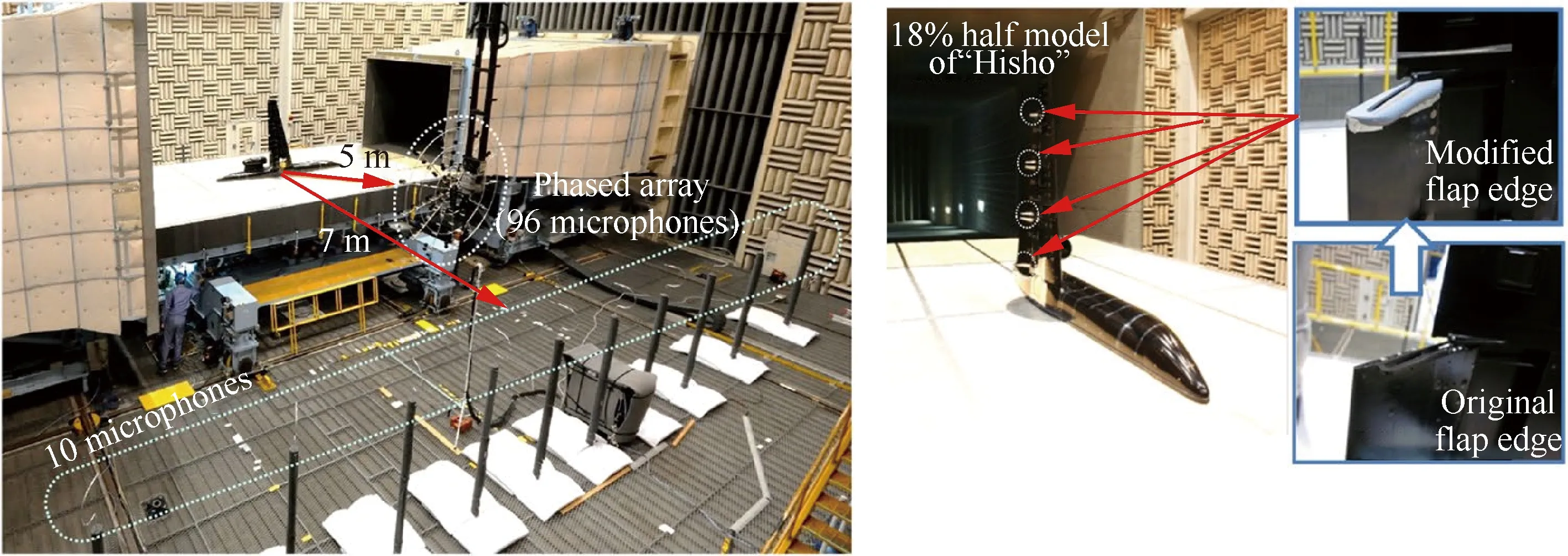

欧盟在随后的ALLEGRA项目中开展了大量的“整流罩+”风洞试验研究,如作者曾在团队就在小型风洞内验证了结合双层空气幕的降 噪方法,这里的整流罩是金属网格。如图55所示,试验以串联圆柱作为气动噪声源,首先研究了金属网格自噪声(无串联圆柱),然后对比了应用前置金属网格、前置金属网格+双层空气幕、后置金属网格+双层空气幕的噪声特性。试验结果表明,“金属网格+双层空气幕”的方案在噪声控制方面较单独使用一种方法有所提升。此外,作者曾在团队还在意大利的宾利法瑞纳汽车风洞内,开展了多项大尺度降噪技术试验验证,其中涉及到“整流罩+”就是与舱前导流装置的综合应用(图56),并与单独整流罩和单独舱前导流装置进行了降噪效果对比。试验结果表明,除某些频段有些许噪声增加外,总体上“整流罩+舱前导流装置”的噪声效果优于2种方法各自单独使用的。

图55 基于“金属网格+双层空气幕”的起落 架降噪方法[88,93]Fig.55 Noise reduction method of landing gear based on mesh associated with dual air curtains[88,93]

图56 基于“整流罩+舱前导流装置”的起落 架降噪方法[96-97]Fig.56 Noise reduction method of landing gear based on fairing associated with spoiler[96-97]

在飞行试验方面,“整流罩+”方法也已开展。在美国湾流G-Ⅲ飞机起落架降噪飞行试验中,除整流罩外,试验还增加了舱体前缘锯齿和带有吸声材料舱门。通过综合使用这些方法,在各个测点以EPNL(Effective Perceived Noise Level)为评价标准,均取得了2 EPNdB以上的降噪量。在2016—2019年欧盟开展的A320飞机起落架飞行试验中也进行了“整流罩+小孔封堵”的降噪效果验证。还需特别强调的是,如图57所述,除起落架降噪技术外,飞机上还同时安装了其他噪声控制方法,包括襟翼导流片、发动机锯齿尾缘、襟翼/缝翼吸声材料等。这样应用了多种机体噪声控制措施的飞行试验,日本也已开展(见图29)。

图57 机体噪声控制技术综合验证飞行试验[85]Fig.57 Flight test of airframe noise control technology using multiple approaches[85]

当前,通过综合应用多种降噪方法实现降噪效果提升已成为业界共识,从数值计算、大尺度风洞试验到飞行试验,相关研究均已开展。这些综合应用不止局限于起落架噪声,更多的是同时针对其他机体噪声以及发动机噪声。因此,多项技术综合运用势必是未来业界的主流。目前来看,“整流罩+”思路已经日渐成熟,相信商业应用指日可待。

4 中国起落架噪声控制技术发展展望

本文通过文献综述,总结和分析了国内外相关研究机构对民用飞机起落架噪声及其控制技术研究工作的现状。总的来说,中国起落架噪声控制技术取得了长足进步,相关研究成果不断涌现,但与国外相比仍有较大差距。这一方面与前期工程需求不足与业界重视程度不够有关,另一方面或与国内缺少大型声学风洞等重要研究设备有关。随着以气动中心FL-17 5.5 m×4 m航空声学风洞、FL-19 8 m×6 m大型低速风洞为代表的一大批大国重器建设完成并投入运营,相信中国起落架乃至整个机体噪声研究领域的成果将会进入井喷时代。

本节将对国外研究带来的启示以及问题思考进行讨论,从而对未来发展趋势进行展望。

4.1 国外研究启示

通过调研可以看出,国际上起落架噪声及控制技术发展如火如荼,特别是近30年的工作,使得欧、美、日3个发达经济体在该领域取得了显著成果。在这方面,对中国大飞机发展具有非常大的启示作用。总结国外在这方面的经验,主要有以下几点:

1) 将包括起落架噪声控制技术在内的民机噪声控制技术视为战略发展方向。当前一个不容忽视的事实就是ICAO的环境保护委员会被牢牢掌握在欧美手中,其所设计的噪声排放适航取证标准绝不仅是为了服务全人类命运共同体的环保要求,同时也是发达国家制约别国民用航空技术发展的一种策略。以波音、空客为代表的发达国家民机制造商与政府紧密合作,持续加大民机噪声控制技术研发,目的就是牢牢守住这项技术壁垒。可以预料到的是,一旦包括起落架降噪技术在内的各类降噪技术得到商业应用,更为严格的“第六阶段”、“第七阶段”等适航标准马上就会成为现实。

2) 建立了“概念提出→小尺度风洞试验→数值模拟优化→大尺度风洞试验→飞行试验→商业应用”这一完整的技术研发体系。在政府和民机制造商的联合支持下,欧美新概念降噪技术不断涌现,高校、科研院所等首先开展小尺度试验研究,并采用数值模拟优化降噪效果;随后经过国家级风洞机构的大尺度声学风洞试验提高技术成熟度;最后由民机制造企业主导完成飞行试验与商业应用。以起落架整流罩为例,虽然商业应用这最后一环还鲜有成果,但飞行试验的大量开展已经使国外无限接近这一目标。这样的技术研发体系实现了“政府和民机制造商联合支持,高校与科研院所、国家级风洞机构、民机制造企业相互配合”,使得降噪技术研发事半功倍。

3) 培养了专业的机体噪声控制技术研发队伍。发达国家由于能够给予长期资助,产生了许多机体噪声领域的知名专家与团队,取得了许多工程与学术成果。以起落架噪声为例,如大型声学风洞试验专家Dobrzynski,起落架工程预测模型专家Guo Y P,新概念降噪技术专家Zhang X,飞行试验专家Ravetta、Yamamoto,降噪技术验证专家Bennett等,几乎涵盖了技术研发体系的各个环节。这些长期从事起落架噪声研究的专业团队通过密切合作,有效地强化并加速了技术的迭代与进步。

4.2 问题思考

中国在起落架噪声领域的发展虽然取得了不少成绩,但与欧、美、日差距仍然明显,主要表现在以下几个方面:

1) 声学风洞试验量偏少,特别是大尺度模型与真实模型试验。自20世纪90年代欧盟RAIN项目以来,发达国家许多起落架噪声研究的相关标志性成果都与大尺度声学风洞息息相关。这其中一个主要原因是许多声学问题在进行了缩比之后无法暴露出来,最典型的例子就是螺栓孔空腔噪声,因此大尺度试验十分必要。由于前期缺少相关设备,中国机体噪声研究受制于人。自2013年中国首个大型声学风洞──气动中心FL-17 5.5 m×4 m航空声学风洞建成以来,虽然已经开展了一些大尺度试验研究,但与欧美相比来说还差距甚远。特别是真实起落架型号声学风洞试验,目前还未曾开展。

2) 已有技术发展缓慢,且鲜有“由0到1”的原创成果。第3节所述的各类起落架技术,绝大多数技术成熟度提升均由欧、美、日实现。特别是在飞行试验验证方面,目前中国公开文献还鲜有报道。欧、美、日最早的起落架降噪技术飞行试验发生在2003年,这就意味着单这一项与发达国家的差距至少就是20年。此外,在原创思路里打上中国人标签的成果,目前还几乎为零。

3) 距离建立技术研发体系和与之匹配的人才队伍还相差甚远。“概念提出→小尺度风洞试验→数值模拟优化→大尺度风洞试验→飞行试验→商业应用”这一研发体系的建立,需要持续的经费投入,政府、航空制造企业、国家风洞中心、高校与科研院所之间通力配合。此外,还要在各个环节培养一批专业研发队伍与骨干,才能全面形成软、硬实力。

4.3 展 望

针对起落架噪声以及机体噪声领域的发展,笔者认为当务之急应重点关注以下几点:

1) 提升机体噪声战略考量,加大各方面投入。噪声适航审定可以成为发达经济体设置的技术壁垒,同样也可以成为中国大飞机制造技术发展后战胜对方的利器。这样就需要避免“跟随欧美脚步”的传统思路,这方面通信领域“1G~4G受制于人,而5G技术我方主导”就是个生动的正面例子。因此,相关投入一定要持续,逐渐形成技术储备,避免受制于人,从而进一步实现反制别人。

2) 加强声学风洞试验,尽快开展飞行试验。这2个环节是提升降噪方法技术成熟度的最有效手段,但目前中国的大尺度声学风洞试验量明显偏少,飞行试验更鲜有报道。这就造成了中国的降噪技术研发始终停留在概念阶段,距离商业应用相差甚远。

3) 打通技术研发体系,做好接力棒的传递工作。当前,高校与科研院所主要负责的概念提出、小尺度风洞试验、数值模拟优化等环节工作相对发展较快。他们的接力棒鲜有后传、企业主导的飞行试验没人递棒,而这中间的关键角色是国家级风洞机构的大尺度风洞试验。目前中国的相关风洞试验能力已经形成,国家级风洞机构的作用要进一步提升,3种角色相互配合要更加紧密,尽快打造一批各个环节的专业大师级团队。此外,在建立技术研发体系过程中,航空制造企业作为需求方与应用方,要进一步与政府合作,共同发挥好主导作用,避免出现研究与工程完全脱节的现象。

5 结 论

本文对民用飞机起落架噪声及其控制技术研究进展进行了综述。首先简单回顾了起落架噪声研究的历程,介绍了噪声产生成因,然后详细论述了各类降噪技术,最后对中国起落架噪声控制技术的发展进行了展望。总的来说,当前在相关领域取得了相当丰富的研究成果,基本掌握了噪声产生的多种流动机理,为后续研究奠定了良好的基础。在噪声控制方面,一方面以整流罩为代表的高技术成熟度方法已经进入飞行试验阶段,相信距离商业应用为时不远;另一方面,空气幕、等离子体等新概念方法也不断涌现,为后续降噪能力的进一步提升提供了技术支撑。

需要看到的是,这些丰富的研究成果多数来自国外。中国这些年来虽然取得了长足进步,但是相对而言差距比较明显。随着中国国力不断提升,支撑研究的各方面软、硬条件快速加强,科研人员素质、能力与数量不断增长,相信在起落架噪声领域最终会迎头赶上并实现超越。