半导体光电子学教学改革的探索

2022-09-06韩晓博

韩晓博

如今,伴随着各种智能技术与装备的快速发展,半导体产业的重要性愈发凸显。半导体不仅是传统产业智能化升级的基础支撑,还是推动新兴技术与产业发展的关键所在。基于此,世界范围内围绕半导体领域的竞争正不断加剧,愈演愈烈。小而强大的半导体已经成为高科技世界不可或缺的一部分。因而,培养光电信息科学与工程方面的人才,离不开半导体光电子学课程。该课程从理论入手,研究半导体材料中电子与光子之间的相互作用,引导学生从物理机制上对材料的基本特性加以理解;继而紧扣当前半导体材料应用前沿——光电子器件,从实际应用方面带领学生认识半导体材料的优点。该课程结合物理机制,分析光电子器件的本质,既注重了物理思维模式的培养,同时又为产业应用提供了理论以及技术支持。

一、教学内容整合优化, 建立知识框架

半导体光电子学是一门非常重要的专业基础课程。该课程涵盖了量子力学、固体物理、热力学等课程的基础理论知识,涉及的知识面广而深,概念繁多且抽象[1-2]。这容易导致教师在教学的过程中,习惯平铺直叙,“填鸭式”传授理论知识。而学生在学习时稍有疏忽,就会遗漏重要知识概念,进而丧失学习兴趣。因此,在有限的教学时间里,教师如何高效率地讲解半导体光电子学,使得学生快速吸收消化且灵活运用知识点是一个大的挑战。教师需要针对目前教学过程中存在的问题与不足,优化和整合教学内容,探索形象化教学手段,同时结合科技发展热点问题,激发学生的学习兴趣,提高半导体光电子学课程的教学质量。

首先是增强与相关专业课教师之间的交流沟通。半导体光电子学研究的是半导体中微观的电子状态,以及电子与光子之间的相互作用过程,属于凝聚态物理学的一个重要分支。研究半导体中的原子状态是以晶体结构学和点阵动力学为基础的,因而对先修课程中知识内容的理解和掌握对本门课程的学习至关重要,特别是对关键知识点的遗忘会极大降低学习效能。例如,固体物理学课程中所讲授的关键知识点——金刚石结构,属于晶体结构的预备知识。这对理解IV 族如硅、锗的光电特性具有关键性作用。然而对于那些对该知识点掌握不牢固的学生来说,在学习新知识的过程中可能会遇到较大问题。因此,教师根据本专业培养方案,了解学生对相关知识点的掌握程度,掌握学生对先修课程知识点的学习状态是很重要的。尤其是对重难点知识点来说,在正式开始授课之前,花费时间回顾相关概念是可取的。此外,考虑到不同课程之间的相对独立性,以及不同课程之间必然存在的关联性,专业课教师通过沟通交流,灵活调节与整合本专业学生的学习重难点,是处理专业课和基础课之间衔接的重要环节。

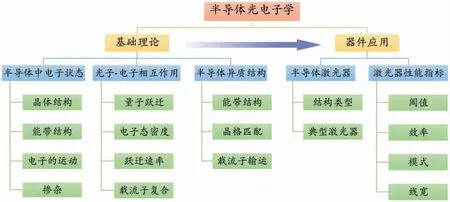

半导体光电子学课程的教学内容繁杂,涉及大量的简化假设和理论公式,导致学生学习起来生疏且枯燥,进而造成学习效果不理想。如果教师在上课的时候,一味地向学生灌输抽象的概念,很难激发学生的学习兴趣[3]。教师授课时应结合学生的实际情况,进行相对简单的理论推导,以使学生理解半导体内部电子之间及其与光子之间相互作用的机制,以现实应用问题为导向[4]。同时,教师也应注重培养学生建立物理思维模式的能力、灵活运用所学知识的能力,充分调动学生主动学习的积极性。此外,半导体光电子学这门课程前期主要为概念讲解,后期为半导体器件的介绍,前期是为后期服务的,后期可以检测前期学习的掌握程度[5]。因此,教师对课程知识点进行串联,可以帮助学生清楚了解课程结构(见图1),同时使得教学内容逻辑清晰、思路明确,也可以更加直观地让学生感受到这门课程的重难点以及学习价值[6]。除了对整个课程进行框架构建之外,教师同样要对不同概念以及小的知识点之间的关系进行及时梳理,整理归纳,分类总结。总结回顾的过程是进一步引导学生整理学习思路的过程,也是强化学生记忆的过程。教师通过总结知识框架,对学生进行引导,这不仅可以帮助学生明确半导体光电子学知识的重难点,同时还可以提升学生的学习效率。

图1 半导体光电子学的知识体系

二、教学方法与时俱进

半导体光电子学的特点是研究半导体内部的一些微观现象,因此所涉及的物理概念和理论模型非常抽象,难以理解。学生单从课本上学习,会感觉内容枯燥,缺少直观性和形象性,学习起来有一定难度。为了让学生更好地掌握这些抽象的概念,需要教师采用多样化的教学方法,充分利用多媒体软件,同时借助网上现有的有价值的素材,以此增强教学的直观性。例如,电子的向上跃迁以及向下跃迁过程的概念非常抽象,可以将这个过程制作成一个动画来演示,让学生直观地看到跃迁过程,加深对概念的理解。此外,随着线上资源的丰富,学习渠道越来越多,这使得学生的学习来源不再局限于课本。这也就意味着提高学生学习的主动性,激发学生的学习兴趣,将会进一步引导学生自主学习,使之学习课堂以外的知识,扩大知识面。因此,在课堂上,布置一些能引发学生思考的有意思的小问题,可以提高学生的学习兴趣。

现代教育模式中,信息技术的运用对于学生理解能力的提升有着较强的促进作用。众所周知,学生的理解能力的培养会直接影响其学习效果。同一班级或同一年级的学生,在学习态度、学习兴趣乃至学习方法上千差万别。部分学生对物理基础概念的理解能力较差,尤其是对纯文字或公式的解读存在局限性。在教学过程中,教师利用信息技术强化学生理解能力是十分有效的方法。课堂上,相比纯文字的描述,结合动画演示过程,赋予文字灵魂,可以让学生在记忆中建立画面感。在教学中添加信息技术元素,可使学生快速理解基础概念,使学生对概念的掌握更加扎实。与此同时,信息化教学模块的辅助使用,有助于提高学生的学习能力。个人的学习精力是有限的,长时间高强度的教学会使学生的专注度下降。信息技术作为辅助教学手段,可以充分调动课堂氛围,使学生学习的积极性得到进一步提高。

半导体光电子学这门课程中所讲授的最关键的光电子器件是半导体激光器。随着加工工艺的发展,我国在激光器的研发方面和其他国家的差距逐渐减小。半导体激光器的市场应用也在飞速拓展,比如激光雷达、激光测距等领域。这些前沿行业的发展动态是书本中所缺乏的知识。“学以致用”是学习的目的,因此,课堂上穿插介绍当前半导体激光器的发展现状、遇到的瓶颈及其实际应用领域,可使学生在学习专业知识的过程中了解所学知识的用途,与时俱进地提高对本专业的认识,提高对科技前沿、行业发展情况的关注度。同时,教师要有意识地引导学生了解我国当前核心技术水平,激发学生的学习动力。另外,基于产教融合的理念,尝试让企业的工程师走入课堂,带领学生从实际的产品应用层面,深刻理解本门专业课的用途。高科技企业的发展离不开高层次的专业人才,同样,学校对人才的培养离不开企业的参与,二者是相辅相成的。教师要以行业需求为切入点,结合学科体系内在规律,优化课程所需的知识技能与素质要求,将最新产业技术嵌入课程教学。

三、聚焦科研前沿

科研与教学本质上是源流关系,教学创新发展离不开科研,教学与科研是统一的。随着高等教育的快速发展,越来越多的教师兼顾教学与科研。因此,针对半导体材料与器件的发展趋势,结合自身科研规划,教师有必要将科学研究的热点以及科研成果融入半导体光电子学课堂[7]。教师在课堂上传授各方面的理论知识是促使学生掌握科学知识的重要环节。然而,如果仅仅照本宣科,学生的思维难免受到限制,且学生独立分析问题和解决问题的能力不能得到锻炼。教师应准确地将教学内容与时代技术发展接轨,潜移默化地将学科发展的新理论、新技术贯穿课堂教学全过程。例如,相对于半导体激光器的电泵浦,科研人员更加常用的是光泵浦,这是因为光泵浦激发半导体进而产生激光的要求相对来说较低。教师通过所掌握的专业理论知识和积累的实践经验,启迪学生的思维,调动学生的主观能动性。由此可见,在教学过程中结合当前科研进展,融入更多与实践相关的知识点,可以拓展学生的逻辑思路,激发学生从事科研工作的兴趣。此外,随着纳米加工工艺水平的提高,纳米半导体激光器逐渐发展起来。因而,关注当前的新型材料体系,对优化半导体光电子器件的性能至关重要。结合当前科研前沿进行授课,可以让学生接触并了解半导体物理领域的科研项目,培养科研创新探索思维,激发学生的求知欲和探索科学的动力。

四、优化考核方式, 注重过程性评价

考核是衡量学生知识掌握情况的必不可少的步骤,也是教师及时了解学生对知识掌握程度的有效方式。传统的考核方式是以闭卷形式的期末考试为主,平时成绩为辅,考核形式单一。一般期末成绩占比较高,平时成绩占比较低,且平时成绩的考查方式简单。例如平时成绩一般包含出勤情况、作业完成情况以及课堂表现,这导致平时成绩往往分值差距很小。这种评价机制忽视了学生学习能力的差异,使得教师很难去综合、准确判断学生的学习状态。为了及时了解学生的学习状态和进度,充分调动学生课堂学习的积极性,教师有必要在考核方式上进行优化改革。如可以合理增加小测验或组织分组讨论,督促学生对前期知识点进行回顾。在不同阶段对学生进行考核。同时将考核成绩纳入课程的总成绩,避免学生偶然性的发挥失常,或因其他原因导致的考试结果不理想。“临时抱佛脚”的学习模式是当代部分大学生应对考试的一种方法。这也就意味着,即使期末卷面成绩优异,这部分学生依然不能灵活运用知识点,甚至考过就忘。此外,教学效果的反馈严重滞后。传统考核方式导致教师难以实时把握学生对知识的理解和接受程度,同时学生对自身学习状况不能进行准确判断。这样日积月累下去,对于学生来说学习就不再是知识理解与掌握的过程,更多的是死记硬背。因而,教师在课堂上合理增加随堂测验,引导学生加深对所学知识的理解,对于提高学生学以致用的能力是十分有必要的。

综上所述,半导体光电子学课程中基础概念繁多且抽象,既包含理论知识又涉及器件应用,对教师教学提出了更高要求。教师以培养学生专业素养为目标,以提升学生专业知识能力为导向,通过对半导体光电子学教学内容的优化,灵活运用多种教学方法,紧密结合当下市场,聚焦科技前沿,可以让学生深入理解并掌握半导体的基础理论知识,建立物理思维,探索解决实际应用中存在的问题。