《生命科学前沿》课程思政的教学改革与实践

2022-09-06刘中华

章 燕, 刘中华

(湖南师范大学生命科学学院, 长沙 410081)

自党的十八大以来,全国高校思想政治工作会议和全国教育大会以及党的十九大报告均强调要持续推进高校课程的思政建设。课程是研究生培养的必备环节,研究生在专业课程学习中更能显现其学习兴趣、态度和价值观。加强研究生课程思政,与思政课程同行,实现协同育人有重要意义。“大思政”格局下的课程改革不断推进,但研究生教学改革实践研究相对较少。自2019年,湖南师范大学的《生命科学前沿》课程开始课程思政的教学改革,以期实现“思政”与“专业”的共生,提升课程思政育人质量,为其他研究生课程思政建设提供参考。

1 《生命科学前沿》课程思政教学改革的切入点

《生命科学前沿》是面向刚入学的生物学硕士研究生开设的学科必修课。从2008年开始,已连续开设16 年,课程以专题讲座、团队授课方式开展教学。该课程目标在于帮助学生了解学科的前沿研究,激发探索与研究的兴趣,启发科学思维,树立正确的价值观,增强学术素养。2019年底课程结束后,组织开展了课程教学现状的问卷调查,以168名选课硕士研究生和13位授课教师为具体调查对象。通过对问卷调查结果分析可知,83%学生认为很有必要,17%学生认为有一定必要,80%以上学生认为授课教师分享的科研体会很有意义,收获较大。可见学生对课程开设的必要性是较认可的。课程对帮助学生了解学科前沿研究和提高学术素养具有重要作用。同时将知识传授与价值引领相结合,发挥课程德育功能。

但是,当前课程思政教学主要存在以下问题:(1)教师对课程思政的认识程度和实践力度不同,课程育人理念未完全树立,且均存在重科研轻教学现象。课程每个讲座目标虽各有侧重,但集中体现在了解学科前沿(38%)和培养创新意识(31%);(2)课程缺乏系统设计,未充分挖掘专业课中蕴含的思政元素、系统设计课程思政教学实施方案,专业课程和思政教育未有机融合,课程内容随意性强,仅54%的讲座中学科前沿占50%及以上,38%讲座中个人研究成果占30%及以上,科研体会基本每个讲座均有涉及却占5% ~ 25%;(3)课程实施方式单一,师生互动交流较少,基本采用讲授法,学习资料提供不够充分,未充分激发学生的学习兴趣和积极性,降低了课程的吸引力,进而影响到课程参与度、学习效果与对讲座及授课教师的满意度。如何聚焦课程思政,突破制约因素,将思政教育贯穿于生命科学前沿课堂教学过程中,激发学生学习兴趣,提高教学效果,实现思政元素与专业知识有机融合,切实提高课程思政质量?

2 《生命科学前沿》课程思政教学改革的实践路径

当今自然科学发展日新月异,与人类社会发展和生产生活紧密相关,而且蕴含着极为丰富的思政元素,每一个科学发现都反映了勇于创新的科学精神,每一项技术发明都折射出推动社会进步的责任意识,因此《生命科学前沿》课程是开展课程思政的优秀载体。在引导学生专业知识学习基础上,调动其精神需求力量,基于这一思路,课程思政教学改革主要从以下3个方面开展工作。

2.1 树立课程思政理念,提升教师开展课程思政能动性

作为研究生入学的第一门必修课程,不仅传授专业知识,更需具有教育性,注重引发学生对人类生命发展的思考、对科学技术进步的审视,有意识的发挥课程德育功能,将知识传授与价值引领结合起来,实现课程思政协同育人效应。如何利用好课堂的主渠道,有效推动课程思政,需要提高教师思政意识,真正树立起“全员育人、全程育人和全方位育人”的教育理念。除学校开展各种教育培训和教学改革活动,课程组通过完善评价机制,每年课程结束后开展师生课程评价,包括教学目标达成、教学过程要素、思政要素,并采用平时课程参与率与学习心得相结合方式,要求学生对学习与思想上的思考与发展进行整体评估,再将评价结果反馈给教师,以评价促进教学的方式,提高教师教学能力;其中学生关于课程思政要素评价,让教师认识到“课程思政”不仅不会影响专业课教学,反而能更深刻地引发学生对学科价值层面的思考,唤起学生的心理共鸣和道德认同感,有助于提高学生的学习动力,提升课程教学效果。同时,鼓励教师继续发挥传统经验优势,分享科研经历和体会。并根据课堂反馈效果不断总结和改进,使教师认识到课程思政的内涵、价值和意义,激发开展“课程思政”的教学动力和能力,于润物无声中立德树人。

2.2 开展课程思政教学的设计,注重课程前沿性和思政元素的有机融合

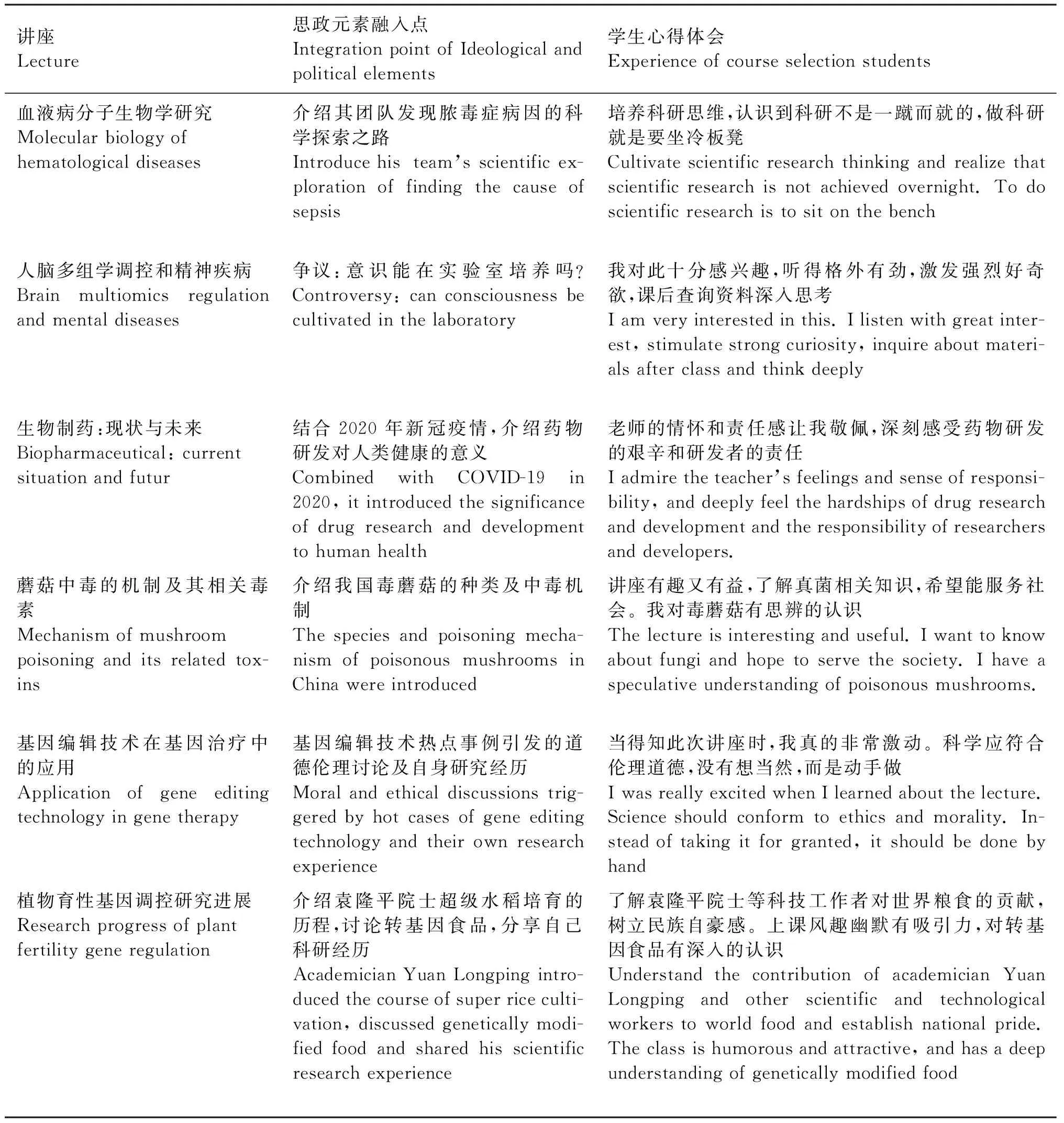

现代科学飞速发展,新的成果和新的技术不断涌现。为了使学生更好地了解学科前沿研究,深化对学科专业领域的认识,《生命科学前沿》应具有前沿性、系统性、动态性等特点,同时注重提炼课程中所蕴含思政元素,将价值引领融于相应的前沿知识传授中,课程内容特别需要实现整体性理解和系统性重构。课程组提前整体规划课程专业知识,与讲授教师沟通确认每次讲座的主题,选题紧密结合当前生物学研究的最新动态和研究成果,讲授教师结合自身科研组织教学,帮助学生了解学科前沿进展及今后的发展势态,为接下来的研究打下基础。课程共分15个专题进行,每个专题侧重某一领域,尽可能涵盖生命科学的主要领域,包括植物学、动物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学等领域。力图从微观到宏观,系统地为学生介绍生命科学热点问题及在生活和生产的应用,拓展学生学术视野。此外,每年课程开设前,课程组将会进行课程调整,课程内容会随着学科的发展而不断更新,达到与时俱进的目的。同时,积极挖掘课程内容中富含的思政元素,梳理课程内容与思政教育的连接点。通过将科学探索历程及教师自身的研究经历融入到学术精神培养中,培养学生的钻研精神和工匠精神;将行业、产业技术的发展嵌入思想政治价值引领中,培养学生的行业认同度和行业理想;以科学家故事、社会热点、科学争议等典型案例,提炼其中蕴含的民族自豪感、社会责任、伦理道德等价值范式;实现知识传授与价值引领相融合;激发学生学习兴趣与热情,引发对学科价值层面的思考,增强教学的生动性,提升专业课程的思政教育感染力,引导学生树立正确的价值观。2020年度《生命科学前沿》课程教学内容选取6个专题讲座,作为代表性案例进行具体阐述。见表1 2020年度《生命科学前沿》课程教学内容情况 (Table 1 2020 year Life Science Frontier course teaching contents) 。为此,课程组优化教学团队,通过邀请具有国外学术背景的青年才俊和优秀青年教师加入,调整校内外教师比例和年龄结构,并在各自的领域均是学科带头人或科研一线的专家,确保课程内容的前沿性和系统性,并尽可能选取校友,这更容易引发情感的共鸣,提高教学的效果。

2.3 采用嵌入式的课程思政教学路径,提高课程思政教学效果

由于课程基本是以讲座方式进行教学,采用嵌入式课程思政教学路径,充分提炼专业课中蕴含的思政元素,并嵌入课程教学中,实现知识传授与价值引领有机融合。课程组合理地规划教学目标,将专业教学目标和课程德育目标相结合。在教学中以普及最前沿学科研究进展为主线,根据不同的主题,选择合适的案例或热点开展思想政治教育,使其在专业知识学习中同时完成价值观的塑造。例如,第一讲由新冠病毒社会热点导入探讨生物制药的现状与未来,拓展学生的知识面,培养社会责任与中国制度自信;第三讲引入基因编辑婴儿事件的讨论,引发学生思考科学技术进步的辩证思考和伦理道德问题,遵守学术道德,树立正确的价值观。同时,采用多样化教学方法,例如案例分析、讲故事、专题讨论、探究和讲授,将研究引入教学,展示科研探索过程;通过问题引导与讨论启发学生思考;加强师生互动交流,充分调动学生学习积极性和自主性。例如,第九讲采用专题讨论法,借助智慧树教学技术对饮酒进行在线调查分析,并通过典型的案例,引导学生进行饮酒危害及分子机制展开讨论分析。让学生亲历知识产生的过程,学会科学思维,学习科学家坚韧不拔的科研精神,培养家庭和社会责任感;第十二讲采用讲故事方式融入袁隆平院士培育水稻的探索历程,启发学生科学思维,培养学生创新精神和民族自豪感,并穿插着任课教师自身的科研经历,更易于激发学生的学术志趣。不少讲座提供相关学习资料,鼓励兴趣较高的学生可以延伸到课堂之外,为学生提供课外指导与学习交流。通过课程学习,使学生既了解学科前沿知识,激发科研创新动力,同时引发对学科价值层面的思考,培养爱国主义,增强时代使命感,极大地提升思政教育效果。

表1 2020年度《生命科学前沿》课程教学内容情况

3 教学评价与反思

在教学改革过程中,研究生对课程满意度得到提高,受到师生们的认可。2020年,成为湖南省大科城研究生共享课程,并获得省级优质特色研究生课程建设。2020年底课程结束后,对210名选课学生再次开展评教调查,有效回收率85%。统计结果显示(表2 2019-2020年《生命科学前沿》课程总体评价。Table 2 2019-2020 year《 Life Science Frontier》 course overall evaluation),学生普遍反映课程设置合理,各项指标相对课程实施前均有所提高,幅度约5%~10%。其中,自主学习率提高约20%;通过改善课程实施,促进研究生课程参与,并有高年级或校外研究生及教师选择性地参加学习。学生在心得体会中提到,课程最具吸引的是老师们的求学经历和科研体会,他们永攀高峰的坚守和崇尚真理的精神,激发好奇心和求知欲,增强道德约束和规范意识。很多学生提到,课程在帮助适应研究生学习甚至对未来学术发展和就业选择有积极影响。实践证明,将思政内容引入专业课,可以提高学生的学习主动性,引导学生树立正确的价值观,实现专业课协同育人的效果。

通过调查结果分析表明,在生命科学前沿课程中融入课程思政,学生认可度很高。但是,其他各项指标提高幅度不大,还有待提高,同时学生自主学习率偏低;可见课程思政改革需要反思与持续改进。

第一,课程内容设计是先决条件。课程思政离不开课程本身,应结合课程实际,深入挖掘课程蕴含的思政元素,避免思政内容与课程知识点脱节,出现“两张皮”现象。从《生命科学前沿》课程出发,以学科前沿发展和应用实践为主线,注重将教学内容与科研前沿和社会热点进行有机融合。将科研案例与科学历程、科学家故事相联系,提炼专业知识中所蕴含的学术道德、科学精神、爱国情怀、社会责任等价值理念,帮助学生了解学科领域的前沿研究、拓展学术视野,进一步激发科研兴趣,启发科学思维,增强学生职业使命感与社会责任感,将价值引领融入相应的专业知识传授中,提升专业课程思政教育吸引力。

第二,教师课程思政教学能动性是关键。研究生专业课程授课教师对思想政治教育的认识有所差异,大都也比较片面,更重视学生专业学习和科研发展。只有充分调动教师积极性和主动性,才能提高 “课程思政”的教学效果,促进课程思政的建设和发展。首先,提升教师开展“课程思政”的动力,关键在于使他们认识到课程思政价值和意义,真正成为思政教育工作的责任人,将立德树人理念贯穿于研究生培养的各个环节,潜移默化地引导学生完成价值观的塑造。其次,提高教师开展课程思政教学能力,能深入挖掘思政资源,灵活运用教学方式,例如课堂讨论、分享等方式增加师生互动、生生互动,充分发挥学生的主观能动性,使学生在思想上产生共鸣,帮助学生认识到“为什么学习”和“怎样学习”,努力让前沿科技照亮青春梦想。

第三,加强课程管理是基本保障。学生的课程参与是影响其学习效果的重要因素。因此,在过程组织上着眼于研究生的个性特点,采取有效的策略改进课程实施,营造支持型课程学习环境,充分调动学生学习积极性与自主性。此次课程开设前,通过海报宣传课程开设的内容和意义,开讲时由课程负责人简要介绍课程和提供学习方法指导;并且每次讲座提前发布电子海报,介绍讲座教师的基本信息和科研情况;同时加强考勤,并给与学生参加讲座学习的选择权限,因此到课率有明显提升。

在研究生课程思政教学改革中,坚持把立德树人作为中心环节,立足于学科专业理论和方法,深入提炼专业课中蕴含的科学精神、家国情怀和社会责任等价值理念,引导落实教师的职责,对课程教学目标、教学内容、教学方法等方面进行设计与系统优化。将教书育人落实于课堂教学中,在一定程度上,提高研究生专业课程思政育人质量,真正做到“润物细无声”。