隋《辛瑾墓志》再探讨

——以李宗俊先生相关研究为基础

2022-09-05段锐超

段锐超

(陕西理工大学 人文学院,陕西 汉中 723001)

隋《辛瑾墓志》(刻写于隋开皇十四年,594年),共文29行,满行29字。 志石高57厘米,宽57厘米; 无盖; 出土于陕西西安; 现收藏于河北省石家庄市正定县金石收藏家刘秀峰先生的墨香阁。 《秦晋豫新出墓志蒐佚续编》收有该志图版[1]175,《墨香阁藏北朝墓志》[2]216-217有其图版及录文。 李宗俊先生则根据陕西师范大学历史博物馆藏拓,撰《隋大将军辛瑾墓志考释》[3]一文,最早公布了该志图版,作有录文,并对辛瑾家世与陇西辛氏源流、 辛瑾在北周及隋的仕历功业等作了系统阐释,丰富了我们对陇西辛氏在北朝及隋代的仕履行事与功业建树的认识。 其录文微有瑕疵,而新出《墨香阁藏北朝墓志》中所收叶炜等所作录文可称精审,可资校正。 因李先生对志文中的多个典故未作阐发,对一些词句的意涵揭示不够,对一些问题所作阐释说服力不足,一些说法或有不妥,所以,笔者希图在李先生的研究基础上再做挖掘,特别是对李先生提出的辛瑾身为大将军却史籍缺载这一疑问试作解答。 浅见拙识,未必中肯,还望李先生及各位师友批评教示。

为了行文方便,根据《墨香阁藏北朝墓志》拓片及录文,迻录隋《辛瑾墓志》释文如次:

大隋大将军弘农辛公之墓志铭

公讳瑾,字明瑾,陇西狄道人也。 昔金吾出守,王凤于焉抗表:军师杖节,马懿所以全兵。 自兹已降,人物弥重。 祖灵安,散骑常侍,赠秦州刺史。 父景亮,使持节、 车骑大将军、 仪同三司、 散骑常侍,云阳县开国子。 并升文省,俱立武功,威振边夷,誉勋簪绂。 公禀灵川岳,挺秀芝兰,英风雅赡,逸气遒举。 让梨蒙赏,温杖[床]见奇。 渔猎百家之书,尤重万人之敌。 加以巧逾杨叶,妙甚戟支,落朱雁于云间,下玄猿于木末。 起家周孝闵帝直寝,转授齐王府乐曹参军、 冯翊郡功曹。 邓禹生平,靡希斯任:寇恂功业,阶此成名。 后频从齐王东讨克捷,转大都督、 使持节、 仪同三司、 齐王府属。 建德七年平齐功授开府仪同三司,封博陵县开国侯。 羊叔子之勤王,方开莫府:邓昭伯之勋戚,始[?]仪同。 兼而两之,绰有余裕。 大象二年,以平尉迥功,授大将军,封崇政县开国公,食邑一千户,转封弘农郡开国公。 李贰师之纵横于塞表,爵止海西:霍将军社稷之功臣,封唯博陆。 我居其地,良无愧焉。 开皇二年,从卫王征突厥有功,特蒙殊锡。 陈主衔璧,余妖未殄。 乃命公率楼船之阵,径指日南:励次飞之士,直往林邑。 文身剪发,蚁聚蜂飞:带甲持矛,抗轮举尾。 公挥戈迥进,陷入贼营,叱咤则人马俱惊,鼓噪则幡旗乱靡。 冰离雪散,满谷填江:血洒尘飞,蔽日丹地。 开皇十一年十月十七日,薨于战场。 公春秋五十九。 十二月二日,灵柩洎于京师。 皇帝罢朝,公卿临吊。 诏赐物二百段,米二百斛,礼也。 十四年正月廿六日,葬于雍州长安县合交乡高阳原。 惟公有孝于家,有勋于国。 善音律,美谈笑。 转环奇正之术,暗合孙吴:九拒三略之方,悬同黄墨。 弃班超之笔,远度玉门:据马援之鞍,遂临铜柱。 世子公度,孝感幽明,痛切疮巨。 显亲来叶,乃述斯铭。 铭曰:

忌处汉朝,毗居魏室。 志略纷糺,词锋秀逸。 秦州伟器,云阳令质。 德迈一时,荣过往帙。 诞兹髦士,奇才伟量。 玉树凝阶,珠庭起状。 少陪雕辇,长参戎帐。 月垒分营,星文合将。 初开莫府,独拜升坛。 莲花入剑,电影承鞍。 吞齐并楚,馘赵俘韩。 威加莫北,声振楼兰。 闽越未静,楼船爰整。 电扫桂林,风驰梅岭。 奇谋迥发,锐气先挺。 珠名旧郡,铜标汉境。 诚臣报主,轻生重义。 路有飞刍,师无垂翅。 国难斯殄,功名已被。 马革空归,人生如寄。 哥凄壮士,诏葬将军。 朱旗拥路,玄甲临坟。 夜台无日,空山足云。 诚知杨子,颂此高勋。

原录文“挥戈迥进”前漏一“公”字,今据拓片补出。 拓片“皇帝”与“诏”前,各有一空格,意在表示对皇帝和朝廷的尊崇,今分别留出。 另对个别标点作了调整。 至于李宗俊录文的不当之处,不再一一指出。 精细解读志文所包含的信息,了解志主辛瑾在周隋两代所建功业及其戎秩、 职务的迁转历程,辨析辛瑾的“大将军”的意涵及辛瑾在军中的真实地位,有了这些基础,就可以进一步探讨和揭示辛瑾身为“大将军”却青史无名的深层次原因。

1 志文再解读:辛瑾的武艺韬略、 征战功勋与戎秩迁转

志文涉及到当时一个重要的社会现象,即北周至隋代府兵制下的汉人尚武与从军。 辛瑾作为一个勇武有才略的汉家子弟,入仕后先为皇帝侍卫,再为齐王府僚佐,又为领兵将领,参与灭北齐、 平尉迟迥、 征突厥、 平交趾李春和击林邑等战,几乎每战必与,最终壮烈殉国,勋业可谓卓著,其戎秩在前期也得以随所立战功一步步迁升。

1.1 勇武有才略的世家子弟

辛瑾出身于汉人大姓之陇西辛氏,由志末所记“开皇十一年十月十七日薨于战场。 公春秋五十九”可推知,辛瑾生于北魏孝武帝永熙二年(553年),其父祖都属于中级官员,有文武之才,曾在边境任职。 “并升文省,俱立武功,威振边夷,誉勋簪绂。” “簪绂”,冠簪和缨带,为古代官员的服饰,代指显贵、 官宦。

大统九年(543年)的东、 西魏邙山之战,以鲜卑兵为主力的西魏军大败,被俘斩6万人,宇文泰不得不“广募关陇豪右,以增军旅”[4]28,开启了汉人为兵的府兵制时代。 生长于这种环境下的辛瑾,自幼孝悌,气度不凡,文武兼备,尤以武艺和韬略见长。 志文赞誉辛瑾箭法高超,“巧逾杨叶,妙甚戟支,落朱雁于云间,下玄猿于木末”。 杨叶,用百步穿杨之典,即春秋时楚国的养由基能在百步内射中柳叶。 戟支,亦作“戟枝”,戟上横出的刃。 此处用东汉末吕布辕门射戟之典。 《后汉书·吕布传》载袁术遣大将纪灵攻刘备,吕布居中调解,“乃令军候植戟于营门,布弯弓顾曰:‘诸君观布射戟小支,中者当各解兵,不中可留决斗。’ 布即一发,正中戟支”,纪灵等惧而各自撤兵。[5]2448

辛瑾喜读兵书,富有韬略,“尤重万人之敌”,即注重于研习兵法。 “万人之敌”,典出《史记·项羽本纪》:“籍曰:‘书足以记名姓而已。 剑一人敌,不足学。 学万人敌。’”[6]295志文以“转环奇正之术,暗合孙吴:九拒三略之方,悬同黄墨”形容其谋略之精妙。 奇正,古兵法术语,以正面交锋为正,设伏掩袭等为奇。 《孙子·势》:“三军之众,可使必受敌而无败者,奇正是也……凡战者,以正合,以奇胜者也。 故善出奇,无穷如天地,无竭如江海……战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。”[7]40-42“九拒”,亦作“九距”,意为多次抵抗,这里指排兵布阵之术,典出《墨子·公输》:“公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。”[8]487隋《史崇基墓志》:“于是远集兵书,太公孙子之要:多求战策,司马诸葛之占,八阵九拒之宜,云梯地道之术,莫不暗由胸府,成诵在心。”[1]185《三略》,古兵书名,即旧题秦黄石公撰的《黄石公记》,因分为上略、 中略、 下略三卷,所以又名《黄石公三略》,简称《三略》,借指兵书,兵法。

1.2 以周孝闵帝侍卫武官、 齐王府僚佐起步

辛瑾初为周孝闵帝直寝(即铭文所谓“少陪雕辇”)。 直寝,侍卫武官的一种,北朝皇帝身边的直寝、 直后、 直阁等武职由年青、 忠直、 勇武的世家子弟充任。 如宇文延“以才艺绝伦、 笃诚款至”被北魏宣武帝元恪“引为直后”[1]64。 辛瑾后转入齐王宇文宪的军府,任僚佐——“齐王府乐曹参军”并兼带地方职务“冯翊郡功曹”(志主唯一担任过的地方职务)。 “邓禹生平,靡希斯任”,希,求也。 《后汉书·马武传》载汉光武帝刘秀与诸功臣谈笑,谓若非君臣因缘际会,邓禹可能会在担任郡功曹。[5]785实际上,邓禹志不在仕宦,更无意于功曹,“靡希斯任”,其投奔少时的朋友刘秀,志在辅佐明主澄清天下,建立功业,青史留名,“但愿明公威德加于四海,禹得效其尺寸,垂功名于竹帛耳”[5]599。 此典谓辛瑾所着意和希求的,并非官职,而是建功立业。 “寇恂功业,阶此成名”。 寇恂是东汉刘秀云台28将之一,初为王莽新朝上谷郡功曹,太守耿况对他极为看重。[5]620此典谓辛瑾官职虽微,前途却颇被看好。

1.3 每战必与、 轻生重义的将领

周末隋初的历次重要战事,辛瑾几乎每战必与,且以59岁之龄仍躬蹈矢石,冲锋陷阵,最终为国捐躯,马革裹尸。

1.3.1 追随齐王讨灭北齐,戎秩晋升为开府仪同大将军

辛瑾随齐王宇文宪多次攻讨北齐而立功,被授予“大都督、 使持节、 仪同三司、 齐王府属”,即被授予“仪同三司”戎秩,其在军府的职务由“乐曹参军”升为“府属”。 “齐王府属”的职掌,或与军事谋议有关,即铭文所谓“(长)参戎帐。 月垒分营,星文合将”。 “月垒分营”,即摆出半圆形的营垒,以加强防御。 “星文合将”,星夜大合将校。 其被授予的职衔中所带“大都督、 使持节”等,乃缘于“周制:……授柱国大将军、 开府、 仪同者,并加使侍节、 大都督”[4]407(《周书》点校本此处的“柱国大将军”是“柱国、 大将军”的误连。 此处的柱国特指柱国大将军,高于大将军)。 据《周书》宇文宪等本传,齐国公宇文宪与赵国公宇文招等进爵为王的时间是建德三年(574年)。[4]190宇文招、 宇文直等本传亦同。 但《周上柱国齐王宪神道碑》记其年为建德元年(571年)[9]4685,应属误记。 辛瑾进入齐王军府的时间当在建德三年(571年)或之后,此时,辛瑾已年过40。 齐王宇文宪指挥或参与了多次攻讨北齐的战事,并在灭北齐之战中发挥了重要作用。 《周书》赞其“奇姿杰出,独牢笼于前载。 以介弟之地,居上将之重,智勇冠世,攻战如神,敌国系以存亡,鼎命由其轻重”[4]197。 辛瑾则多次随齐王宇文宪攻讨北齐立功。

建德四年(575年)七月北周武帝宇文邕大举伐齐,此役齐王宇文宪“率众二万趣黎阳(今河南浚县)”[4]93,辛瑾参与其中,“建德七年平齐功授开府仪同三司,封博陵县开国侯”,即其戎秩得以进一步晋升,为“开府仪同三司”,并获封爵。

李宗俊先生认为,“墓主……得到加官为大都督、 使持节仪同三司、 齐王府属。 此职位在北周府兵制下地位已经很高,应该是已为仅次于齐王的全军统帅,但似乎是墓主为人始终谦逊低调,所以,志文中将其与前代的贤臣羊祜、 邓骘事迹典故作比,对其极力赞扬”[3]。 此说有误。 “齐王府属”只是普通的齐王府僚佐,齐王军府系统还有很多僚佐如“长史”“司马”等职级在其上,辛瑾不可能是“仅次于齐王的全军统帅”。 如柳带韦就曾任齐王府长史。 《周书·柳带韦传》:“建德中,大军东讨,征带韦为前军总管齐王宪府长史。 齐平,以功授上开府仪同大将军,进爵为公,增邑一千户。”[4]375辛瑾于建德七年(578年)因随齐王灭齐之功,“授开府仪同三司,封博陵县开国侯”,较之柳带韦被授予的戎秩、 被赐予的爵位、 邑户数等均低,显示出柳带韦军功更多,而这缘于柳带韦作为齐王府长史在齐王军府的地位更高、 职责更重。 齐王宇文宪另有“行军长史”崔说。 《周书·崔说传》:“齐王宪东征,以说为行军长史。”[4]614齐王的军府系统与战时的行军总管系统,或是两套系统。 赵正礼也担任过齐王“府属”这一职务。 《周书·赵肃传附子正礼传》:“子正礼,齐王宪府属、 大都督、 新安郡守。”[4]663辛瑾与赵正礼可能一前一后担任“齐王府属”之职,也可能“府属”员额非止一人,两人同时担任。 另,李宗俊先生未将“使持节仪同三司”中间点断。 如前所述,“仪同三司”例加“大都督、 使持节”。

辛瑾建德七年(578年)被授予的“开府仪同三司”,实应为“开府仪同大将军”,低于柳带韦的“上开府仪同大将军”。 因为北周建德四年(575年)“冬十月戊子,初置上柱国、 上大将军官,改开府仪同三司为开府仪同大将军,仪同三司为仪同大将军,又置上开府、 上仪同官”[4]93,辛瑾被授予“开府仪同三司”的时间是建德七年(578年),所以,准确地说,所被授予戎秩的实为“开府仪同大将军”。 志文属于沿用旧称。 这样写,实际上有拔高志主之嫌。 因为戎秩改革之前的“开府仪同三司”,仅次于“柱国大将军”和“大将军”,处于北周戎秩的第三个级别。 建德四年(575年)改革后的“开府仪同大将军”,则低于“上柱国大将军” “柱国大将军” “上大将军” “大将军”和“上开府仪同大将军”,已降至第六个级别了。 另外,辛瑾此前被授予“仪同三司”的时间不能确知,如果是在建德四年(575年)戎秩改革之后,准确地说则应称为“仪同大将军”。 隋代墓志多有以志主曾任的仪同三司或仪同大将军与东汉邓骘的仪同三司作比的例子,实际上都属拔高。 如隋《李椿墓志》:“保定六年,帝深异之,除使持节、 车骑大将军、 仪同三司,余封如旧。 邓骘之家门阀阅,初作仪同:谢玄之人才明朗,始沾车骑。 公之婫此,绰有余荣。”[10]432-437隋《元威墓志》:“俄授仪同大将军,遂侪荣于邓骘。”[11]隋《宋忻及妻韦胡磨墓志》:“天和二年,授使持节、 车骑大将军、 仪同三司。 西晋冠冕,羊祜为车骑:东京懿戚,邓骘为仪同。 以兹二美,公实兼矣。”[10]392

“仪同”“开府”不必然对应着军职,北周庾信的“开府”就是一个明显的例子。 庾信出使西魏,值江陵平,旧国不存,不得不留仕于西魏、 北周。 “孝闵帝践阼,封临清县子,邑五百户,除司水下大夫。 出为弘农郡守,迁骠骑大将军、 开府仪同三司、 司宪中大夫,进爵义城县侯。 俄拜洛州刺史……寻征为司宗中大夫。”[4]734杜甫的一句“清新庾开府,俊逸鲍参军”,使“开府”成为了庾信的代称。 牛贵琥先生认为,庾信的这些职位表面上看似乎地位很高,实际上都是些空官衔,“终其一生最高也只是司宗中大夫,仅是五命”[12]。

受任“开府仪同三司”(开府仪同大将军),名义上已成为可以自领一军的将领。 所以,志文说辛瑾的“开府仪同三司”之职兼具羊祜的“开府”与邓骘的“仪同三司”,“兼而两之,绰有余裕”(李先生所谓“墓主为人始终谦逊低调”之说不知何指):铭文说“初开莫府,独拜升坛。 莲花入剑,电影承鞍”。 “独拜升坛”用刘邦在汉中筑坛拜韩信为大将典故。 “莲花入剑”则用隽不疑“带櫑具剑”的典故。 《汉书·隽不疑传》:“不疑冠进贤冠,带櫑具剑。”唐颜师古注引应勋曰:櫑具,木櫑首之剑,櫑落壮大也。 又引晋灼曰:古长剑首以玉作井鹿卢形,上刻木作山形,如莲花初生未敷时。 今大剑木首,其状似此。[13]3035佩剑剑柄壮大、 花饰精美,代指辛瑾已成为自领一军的将军。 北周《尉迟运墓志》有“武剑藏花,雅歌缄曲”,“盖谓志主死后,再不得观其舞剑,听其雅歌矣”[14]。 “电影承鞍”,亦指辛瑾成为自领一军的将军。 “电影”,本指闪电,这里指快如闪电的坐骑。 《隋书·长孙晟传》:“有突厥达官来降,时亦预坐,说言突厥之内,大畏长孙总管,闻其弓声,谓为霹雳,见其走马,称为闪电。”[15]1335北周《田弘墓志》:“白马如电,玄旗如墨。”[10]276

被授予“开府仪同三司(开府仪同大将军)”,是辛瑾仕历的一个重要转折,其由王府僚佐而成为名义上可以独立领兵的将领。

1.3.2 北周末以参与平定尉迟迥之功,晋升大将军:入隋从卫王征突厥,未获晋升

北周宣政元年(578年),辛瑾的原府主齐王宇文宪被周宣帝宇文赟杀害,但辛瑾似乎未受影响。 辛瑾的戎秩爵邑此后还有上升,即北周“大象二年,以平尉迥功,授大将军,封崇政县开国公,食邑一千户,转封弘农郡开国公”。 这里的“大将军”属于建德四年(575年)戎秩改革之后的八个高级戎秩的第四级,次于“上柱国大将军” “柱国大将军”和“上大将军”。 由“崇政县开国公”“转封弘农郡开国公”,属于爵位晋升。 由后文刘方与辛瑾的官爵晋升的对比可约略推知,这一“转封”的时间可能是在隋代周之际。 入隋后,虽然辛瑾曾于“开皇二年,从卫王(杨爽)征突厥有功”(志文以“弃班超之笔,远度玉门”作比),却未获任何提升,此后亦然。 可见,入隋后辛瑾其实很可能未受重用,并不得志。

1.3.3 隋初至合浦、 交趾一带平叛,悲壮战死

志文通过多个典故,将志主比作立功南疆、 以马革裹尸为志的马援。 《后汉书·马援传》:“援曰:‘方今匈奴、 乌桓尚扰北边,欲自请击之。 男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳,何能卧床上在儿女子手中邪?’”交趾女子徵侧、 徵贰反,朝廷拜马援为伏波将军,南击交趾,斩徵侧、 徵贰。 唐李贤注引《广州记》曰:“援到交趾,立铜柱,为汉之极界也。”[5]839-841铜柱成为马援的军功象征和东汉王朝的南界地标。 “据马援之鞍,遂临铜柱” “珠名旧郡,铜标汉境”,指辛瑾至合浦、 交趾一带平叛。 旧郡,指合浦郡。 《后汉书·循吏传·孟尝》:“(合浦)郡不产谷实,而海出珠宝,与交趾比境。”[5]2473

志文用“飞刍” “次飞之士”等典故,状辛瑾所部之英勇。 飞刍,运载军粮快速如飞。 《汉书·主父偃传》唐颜师古注曰:运载刍槀,令其疾至,故曰飞刍也。[13]2800师无垂翅,指所部斗志旺盛,勇往直前。 垂翅,指被打垮,失去斗志。 《后汉书·冯异传》:“玺书劳异曰:‘赤眉破平,士吏劳苦,始虽垂翅回溪,终能奋翼黾池,可谓失之东隅,收之桑榆。 方论功赏,以答大勋。’”[5]646次飞之士,勇猛善战之士。 次飞,又作佽飞、 次非。 《吕氏春秋》载有荆之勇士次非赴江斩蛟,救下一舟之人的事迹。[16]324《史记·秦始皇本纪》附裴骃《集解》注引《汉书·百官表》曰:“秦时少府有佐弋,汉武帝改为佽飞,掌弋射者。”[6]227《汉书·宣帝纪》“及应募佽飞射士”附颜师古注曰:“取古勇力人以名官,熊渠之类是也。 亦因取其便利轻疾若飞,故号佽飞。”[13]260北齐《韩裔墓志》:“以公为南道都督,征侯景于涡阳。 公受蜃于社,建节南辕,拥貙虎之师,勒次飞之士……”[17]

志文所记辛瑾击林邑战死的过程颇为慷慨悲壮:“公挥戈迥进,陷入贼营。 叱咤则人马俱惊,鼓噪则幡旗乱靡。 冰离雪散,满谷填江:血洒尘飞,蔽日丹地。”烟尘遮蔽了日光,鲜血染红了地面,战况惨烈,身陷重围,英雄末路。 “开皇十一年十月十七日薨于战场。 公春秋五十九。 十二月二日,灵柩洎于京师。” 虽壮烈战死,马革裹尸,辛瑾也未能获得隋王朝的追赠。 铭文末所谓“诚知杨子,颂此高勋”,也只能是一种美好愿望。 杨子,即扬雄。 汉成帝刘骜曾召黄门郎扬雄“即(赵)充国图画而颂之”,其颂曰:“明灵惟宣,戎有先零,先零昌狂,侵汉西疆……遂克西戎,还师于京,鬼方宾服,罔有不庭。 昔周之宣,有方有虎,诗人歌功,乃列于《雅》。 在汉中兴,充国作武,赳赳桓桓,亦绍阙后。”[13]2995辛瑾是不可能得到这种由皇帝命文臣为之作颂的待遇的。

典故繁复,是本志文的一个写作特点。 阐释志文用典,非为无益之举,当有助于增进对志主的韬略与功勋的认识。

2 辛瑾的大将军非极高戎秩,其实际军职亦不高,故史籍无载并非偶然

辛瑾以大将军之贵,为国捐躯而史籍无传,甚至未留下些微痕迹,令人唏嘘。 对于史籍无传的原因,李宗俊先生认为“应该是至唐初纂修《隋书》之际,已经离辛瑾去世几十年,其事迹及其家族遗憾被史家漏书,至林宝纂修《元和姓纂》及后世撰修两唐书之际,又因史家继承前代资料,再次遗漏,以至成千古遗憾”[3]。 李先生敏锐地提出了一个有价值的问题,但笔者对其以“史籍漏书”来解释造成这一问题的原因,则不敢苟同。 辛瑾的大将军非极高戎秩,其实际军职亦不高,是史籍无载的一个重要原因。

2.1 大将军是戎秩、 “勋官”,不必然对应高级军职,史籍失载的“大将军”并不鲜见

前已论及,入隋后,辛瑾的职衔爵邑等再无进升,应未获重用。 其“大将军”,实为戎秩,也就是散阶化的军号、 衔号,或曰勋官,而非其实际担任的军职。 据《隋书》卷二八《百官志下》,隋文帝对戎秩系统曾略作改革:“高祖又采后周之制,置上柱国、 柱国、 上大将军、 大将军、 上开府仪同三司、 开府仪同三司、 上仪同三司、 仪同三司、 大都督、 帅都督、 都督,总十一等,以酬勤劳。”[15]781据史志材料分析,此项改革在开皇初年即已完成。 在改定的戎秩序列中,大将军居于第四。

“大将军”戎秩并不必然对应着高级军职。 《周书》对北周“大将军”的性质和任职情况有一个总结:“自大统十六年以前,十二大将军外,念贤及王思政亦作大将军。 然贤作牧陇右,思政出镇河南,并不在领兵之限。 此后功臣,位至柱国及大将军者众矣,咸是散秩,无所统御。 六柱国、 十二大将军之后,有以位次嗣掌其事者,而德望素在诸公之下,不得预于此列。”[4]273也就是说,即使真正“以位次嗣掌其事”,即成为真正领兵的府兵系统的柱国、 大将军,也不能与府兵系统初建时的六柱国、 十二大将军相提并论,更遑论那些不在领兵之限、 无所统御的为数众多的仅有“柱国”或“大将军”散秩的人了。 隋代居于第四级的“大将军”,较之北周府兵系统初建时的大将军,其位望就更等而下之了。

周隋的“大将军”,根据出土墓志可知,史籍失载的情况并非鲜见。 如隋《宇文穆墓志》:“周元年,除大将军,封祐川郡开国公,食邑一千户。”[1]181北周《独孤浑贞墓志》载,独孤浑贞于北周武成“元年,迁大将军,除小司空”[10]241。 《贺兰祥墓志》:“吐谷浑乘凉州不备,入寇……武成元年,公受命率大将军俟吕陵□、 大将军宇文盛、 大将军越勤宽、 大将军宇文广、 大将军库狄昌、 大将军独孤浑贞等讨焉。”[10]245上述例子中的宇文穆、 独孤浑贞、 俟吕陵□、 越勤宽,均不见于史。 其中,独孤浑贞的“大将军”,两墓志还可互证。 他们几人成为大将军,均远在北周建德四年(575年)戎秩改革之前,这时的大将军仅次于柱国。 史籍无闻的原因之一,就是他们的“大将军”仅是一种不代表实际军职和权力的戎秩,其实际地位和功业并没有达到史书必然要记上一笔的地步,更没有到要为其立传的地步。 上述诸人的“大将军”戎秩属于北周改革前的第二级,而辛瑾的“大将军”属于隋初戎秩改革后的第四级,位望还要低于前者。

“大将军”的性质至北周时已巨变。 卢向前、 熊伟先生认为,“散秩的府兵军号又进一步发展为戎秩。 可以说,北周戎秩承袭了散秩的所有特征。 再向前发展,戎秩便形成了相对独立的官制形式……王仲荦先生编撰的《北周六典》将其归入北周勋官类,显然是以唐代勋官相比拟而视其为一类官制的”[18]。 《旧唐书·职官一》:“勋官者,出于周、 齐交战之际,本以酬战士,其后渐及朝流。 阶爵之外,更为节级。”[19]1807傅璇琮先生据此认为,“在北周时,大将军已为勋官,本以酬军功,后‘又渐及朝流’,只是一种散秩,所授人数又多,已与过去汉魏时的大将军名高位崇者大不一样了”,并认为唐初著名诗人“杨炯的曾祖杨初在北周时任大将军,恐也只是‘朝流’而授以勋阶”[20]4。

辛瑾的“食邑一千户”也是虚封。 北周武帝保定二年(562年)四月癸亥诏:“比以寇难犹梗,九州未一,文武之官立功效者,虽锡以茅土,而未给租赋。 诸柱国等勋德隆重,宜有优崇,各准别制,邑户听寄食他县。”[4]66辛瑾以平尉迟迥功,授大将军,封崇政县开国公,食邑一千户的时间是在周静帝大象二年(580年),但此际大将军戎秩相对“柱国”低很多,应不在获“别食”、 转实封之列。 北周获“别食”,隋获“真食”或“实封”,才有确实的直接经济利益。[21]辛瑾凭借参与平尉迟迥之功,戎秩得以递升,但并不能从其所获得的虚封“食邑”中得到实际经济利益。

2.2 辛瑾未曾担任过行军元帅或行军总管等高级军职

辛瑾入隋后未获升迁,但在平交趾、 击林邑作战中,既然受命“率楼船之阵”,“励次飞之士”,说明他确实又是作为实际带兵的有军职的将领参战的,只是其地位与军职恐怕不是很高。 他虽然直接参与了周末隋初的多次重要战役,但均非主帅,且军职可能均低于主帅不止一级。

先看平尉迟迥之战。 此战北周的主帅是韦孝宽。 北周末,杨坚的篡代之迹已昭然若揭。 相州总管尉迟迥等作为拥有一定实力的北周政权维护者,起兵反杨。 韦孝宽被杨坚委任为讨伐尉迟迥的行军元帅,其属下大将有行军总管梁士彦、 宇文忻、 崔弘度、 宇文述等。 《隋书·酷吏传·崔弘度》记载了平尉迟迥后朝廷对行军总管一级的封赏标准:

及尉迥作乱,以弘度为行军总管,从韦孝宽讨之……及破邺城,迥窘迫升楼,弘度直上龙尾追之。 迥弯弓将射弘度,弘度脱兜鍪谓迥曰:“……事势如此,早为身计,何所待也?”迥掷弓于地,骂大丞相极口而自杀……时行军总管例封国公,弘度不时杀迥,致纵恶言,由是降爵一等,为武乡郡公。[15]1698

可见,战后褒功,崔弘度是因有过失才被降一等授爵而为郡公,而参与此役的行军总管一般例封国公。 如宇文述被“超拜上柱国,进爵褒国公,赐缣三千匹”[15]1463。 《宇文述墓志》亦载:“大象二年,历厌周德,鼎移隋运。 尉迟称兵,拥据漳滏。 公为总管,讨击不廷……凶渠尽殪。 授上柱国,褒国公。”[1]216辛瑾“以平尉迥功,授大将军,封崇政县开国公,食邑一千户,转封弘农郡开国公”,其所被封的“县公”及后来转封的“郡公”,均低于“国公”。 说明辛瑾参与平尉迟迥之役时,其军职应低于行军总管至少一级。

李宗俊先生认为,平尉迟迥后,辛瑾“因卓立战功,而得到加官升爵。 而其爵位从‘崇政县开国公’进而转为‘弘农郡开国公’颇耐人寻味。 因弘农郡本是杨坚本人所称的其郡望所出,此时封辛瑾为‘弘农郡开国公’,正说明他不仅参加了这次平叛,而且是杨坚此时极力笼络的对象,说明他在北周政权内已为极具声望和影响力的人物”[3]。 这一说法,并无法解释此后辛瑾的仕途受阻。 崇政县,史籍无载,仅见于此。

再看隋开皇年间的平交趾李春、 击林邑之战。 此战隋的主帅应是杨素。 开皇九年(589年)四月隋文帝灭陈,南北统一,但开皇十年(590年)十一月,陈朝旧地反叛蜂起,“婺州人汪文进、 会稽人高智慧、 苏州人沈玄懀皆举兵反,自称天子,署置百官……交趾李春等皆自称大都督,攻陷州县”[15]35,“大者数万,小者数千,共相影响,杀害长吏”,朝廷以杨素为行军总管(后诏以杨素为元帅),率众讨之,“军民事务,一以委之”。 杨素率主力在闽越一带,各个击破,稳步推进。 斩高智慧于泉州后,“自余支党,悉来降附,江南大定”,杨素班师。[15]1284-1285

这次叛乱的首领中有交趾李春。 《资治通鉴》作“交州李春”,胡三省注曰:交趾郡,旧曰交州。 杨素在平叛过程中,确实也曾派出偏师经略偏远之地。 如“素遣总管史万岁帅众二千,自婺州别道逾岭越海,攻破溪洞,不可胜数。 前后七百余战,转斗千余里,寂无声问者十旬,远近皆以万岁为没。 万岁置书竹筒中,浮之于水,汲者得之,言于素。 素上其事,上嗟叹,赐万岁家钱十万”[22]5529-5532。 此次平定江南,杨素属下见于记载的行军总管,除了史万岁,还有李景、 于仲文等。 但史籍中没有杨素亲自或遣属下赴交趾一带平叛的具体记载。

从志文“陈主衔璧,余妖未殄,乃命公率楼船之阵,径指日南:励次飞之士,直往林邑”,及铭文“闽越未静,楼船爰整。 电扫桂林,风驰梅岭。 奇谋迥发,锐气先挺。 珠名旧郡,铜标汉境”来看,作战的大背景是“闽越未静” “余妖未殄”,即南方烟尘四起。 南朝宋伐林邑,收复日南郡。 日南郡后遭林邑不断蚕食。 梁曾置德州,开皇十八年改曰驩州。[15]886据志文可以肯定杨素派遣了一支偏师去平定交趾李春叛乱和击林邑,且辛瑾是杨素麾下将领无疑,但不能确定辛瑾是否此支偏师的主将。 志文中未出现辛瑾担任“行军总管”之类军职,其具体军职不明。 但其担任指挥此战的主将的可能性很小。 此战结束的时间应该距辛瑾战死的时间开皇十一年(591年)十月不远。

此外,从志文看,辛瑾应该没有参与灭陈之战,仅是参与了陈朝灭亡(即“陈主衔璧”)之后的江南平叛。 李先生“在灭陈之际和镇压开皇十年江南叛乱的时候”“辛瑾应该两次都是作为水军将领,跟随杨素一起前去的”[3]之说恐不当。

3 击林邑之败致其“朝贡遂绝”,辛瑾功业未显,而致“史籍漏书”

辛瑾史籍无载,与其戎秩、 军职、 实际地位等并非很高有关,但背后应还有更深刻的原因,即与其直接指挥(或参与)的平交趾、 击林邑之战是否全胜和建立殊勋密切相关。 我们通过本志的记载,以及辛瑾与隋初将领刘方的戎秩、 军职升迁及所蒙赐爵邑的对比可以推知,辛瑾指挥(或参与)的平交趾、 击林邑之战未能全胜,隋对其地的控制并未巩固,特别是对林邑可能已失去控制,其直接后果是林邑“朝贡遂绝”,未能实现朝廷的战略目标。

3.1 辛瑾与隋初将领刘方的经历对比,可见辛瑾的南疆之败严重影响其功业

隋初将领刘方,其早期的军事活动经历与辛瑾高度重合,他也曾从韦孝宽破尉迟迥、 从卫王杨爽破突厥。 仁寿年间刘方又受杨素推荐,指挥平交州俚人李佛子、 击林邑王梵志之战,这又与此前辛瑾平李春、 击林邑之战一后一前,颇为相似。 所以,两人有很强的可比性。 《隋书·刘方传》记载:

刘方……仕周承御上士,寻以战功拜上仪同。 高祖为丞相,方从韦孝宽破尉迥于相州,以功加开府,赐爵河阴县侯,邑八百户。 高祖受禅,进爵为公。 开皇三年,从卫王爽破突厥于白道,进位大将军……仁寿中,会交州俚人李佛子作乱……左仆射杨素言方有将帅之略,上于是诏方为交州道行军总管……进兵临佛子,先令人谕以祸福,佛子惧而降,送于京师……寻授驩州道行军总管……经略林邑……高祖崩,炀帝即位,大业元年正月,军至海口。 林邑王梵志遣兵守险,方击走之。 ……迳马援铜柱,南行八日,至其国都。 林邑王梵志弃城奔海……方在道遇患而卒,帝甚伤惜之,乃下诏曰:“方肃承庙略,恭行天讨……役不再劳,肃清海外。 致身王事,诚绩可嘉。 可赠上柱国、 卢国公。”子通仁嗣。[15]1357-1358

与辛瑾不同的是,刘方大功告成,隋“又平林邑,更置三州”[15]807。 此前对林邑纳入直接统治和有效管理是在隋统一南北之际,“大兵度江,莫不草偃,十七日之间,南至林邑,东至沧海,西至象林,皆悉平定”[23]2381。 江南叛乱后,隋王朝失去了对林邑的控制。 “高祖既平陈,乃遣使献方物,其后朝贡遂绝……仁寿末,上遣大将军刘方为驩州道行军总管,大破之……方班师,梵志复其故地,遣使谢罪,于是朝贡不绝”[15]1832。 从“朝贡遂绝”到“朝贡不绝”,隋朝曾在林邑设州管理,此后梵志虽复其故地,但隋毕竟恢复了对林邑的有效控摄,这正是刘方的显赫功绩,也显示出辛瑾当年的功败垂成。

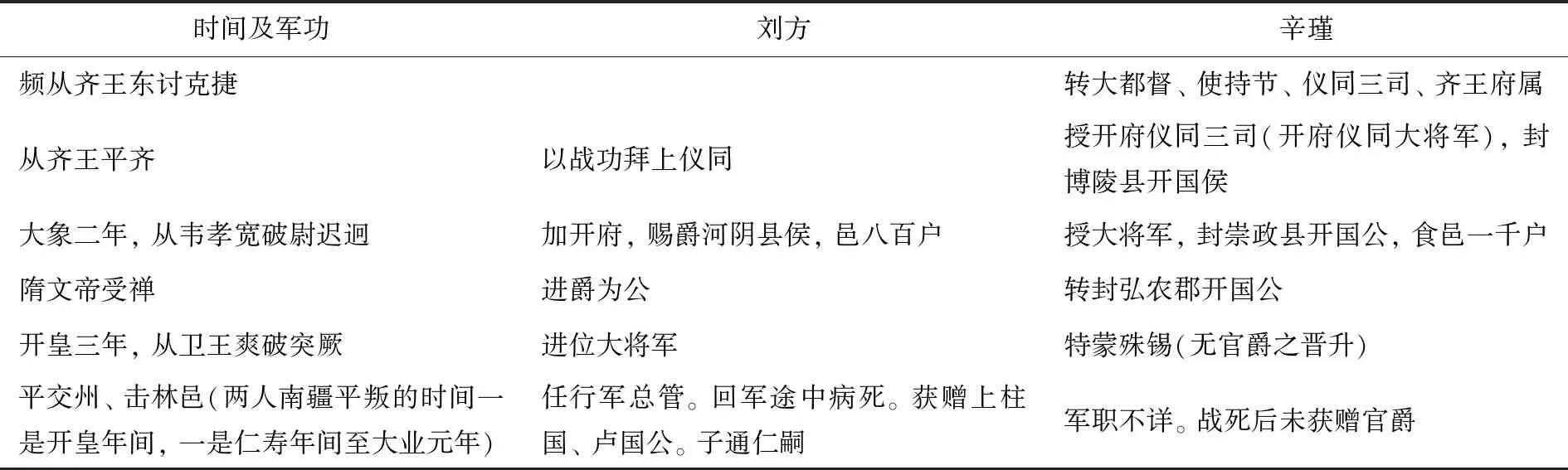

通过辛瑾与刘方的戎秩、 军职升迁及所蒙赐爵邑对比表,可以更清楚地看出两人在南疆一败一成,功勋与荣耀也对比鲜明,如表 1 所示。

表 1 辛瑾与刘方的戎秩、 军职升迁及所蒙赐爵邑对比表

刘方的军旅生涯,起步晚于辛瑾。 在参与破尉迟迥之前,辛瑾的戎秩已是开府仪同大将军,而刘方仅是上仪同(大将军)。 破尉迟迥之后,刘方所蒙赐的爵位、 邑户数和升迁的戎秩等都要低于辛瑾。 隋文帝受禅,二人都进爵为公。 但此后辛瑾的戎秩、 爵邑等再无变化,从卫王爽破突厥,出征交趾、 林邑,战死沙场,却史籍无载,声名湮灭。 刘方从卫王爽破突厥,戎秩又获得晋升。 同样是赴南疆讨伐反叛,仁寿年间刘方作为主将征交趾李佛子、 击林邑王梵志,大业元年(605年)回军途中病死,隋炀帝下诏褒美,赠上柱国、 卢国公,所获赠的戎秩和爵位均为最高一级,可谓备极哀荣。 更重要的是,刘方留下了青史一页。 《隋书》赞曰:“刘方号令无私,治军严肃,克剪林邑,遂清南海,徼外百蛮,无思不服。”[15]1360辛瑾战死南疆,其葬礼,朝廷仅“诏赐物二百段,米二百斛,礼也”。 稍加比较就可知,这个赏赐处于较低水平,只是对一个“有勋于国” “轻生重义”战死沙场的将军的例行公事而已。 与那些功高权重或者受信重者所蒙赏赐不可同日而语。 如隋“博陵赵元淑,父世模……后从晋王伐陈,先锋遇贼,力战而死。 朝廷以其身死王事,以元淑袭父本官,赐物二千段”[15]1621。 本墓志中“显亲来叶,乃述斯铭”之语,似乎蕴含着一种知青史将无名、 望显亲于后世的悲凉。

3.2 击林邑之战不利,致隋王朝失去对林邑的有效控制,使辛瑾未能以殊勋显耀于世

史籍对于隋开皇年间平交趾李春之战,其主将、 战斗历程等本未留下只字片语,原本只能在逻辑上推理交趾也已被平定。 “直往林邑”的击林邑之战则更是完全空白。 《辛瑾墓志》所记载的这次战事的大致经过及主要将领等宝贵信息,正可补史籍记载之阙。 这也正是本志的最大价值之所在,有必要予以强调。 当然,相关史实仍有待于更翔实史料的确证。

辛瑾最大和最后的辉煌,就是参与平交趾李春和击林邑之战。 《隋书·南蛮传·林邑》的记载,或许可以逼近辛瑾史籍无闻的真相。 “高祖既平陈,(林邑)乃遣使献方物,其后朝贡遂绝”,为什么会“朝贡遂绝”?而此前灭陈之役,“大兵度江,莫不草偃,十七日之间,南至林邑,东至沧海,西至象林,皆悉平定”。 这里可能有一个历史记载的缺环。 以本墓志内容,结合江南叛乱的大形势和交趾李春之叛,似可说明辛瑾所指挥或者参与的平交趾、 击林邑之战,并非是以全胜告终的,击林邑更可能是劳师无功,朝廷因而未能实现重新控制林邑的战略目的,史籍也因之缺载整个平叛的过程,而辛瑾因南疆平叛的失利,使其失去了获追赠晋级的机会,因而未能像刘方一样幸运。 恐怕这也是“史籍漏书”辛瑾事迹的更重要、 更直接的原因。 幸运的是,《辛瑾墓志》的记载一定程度上补上了这一环,使这一南疆平叛的战事可借以被钩沉,辛瑾也终于可以声名不灭。