血管缝合器与传统缝合在股动脉入路心血管介入术中的应用效果比较

2022-09-05伏超,张洵,金经,邵峻

伏 超,张 洵,金 经,邵 峻

南京医科大学第二附属医院 心血管病中心,江苏南京 210000

心血管疾病的介入治疗通常会以股动脉作为入路,当进入直径比较大的鞘管时常需要外科切开。然而外科切开会带来一些并发症,如淋巴漏、感染、出血等。近年来,血管缝合器在国内逐步应用于临床并获得良好的临床效果。血管缝合器在血管外科经常使用,但心外科医生往往习惯于选择外科切开。心外科医生使用血管缝合器的经验并未见太多报道。本文比较血管缝合器缝合血管与外科切开在临床上的优劣,探讨在心血管介入手术中应用血管缝合器的安全性和相关并发症。

资料与方法

1 资料来源 选取 2019 年 6 月- 2020 年 12 月于南京医科大学第二附属医院心血管病中心进行心血管介入手术的122例患者。纳入标准:1)术前经影像学检查确诊为主动脉夹层(Stanford B型)、腹主动脉瘤和主动脉瓣狭窄,且满足相应疾病的手术指征;2)年龄18 ~ 80岁,可自主接受经股动脉穿刺介入术治疗,且已签署知情同意书;3)术前各项实验室检查未见明显手术禁忌证。排除标准: 1)存在严重的感染性疾病;2)合并严重的凝血功能障碍;3)合并腹股沟疝、斜疝。

2 手术方法 患者采取全身麻醉。依据手术方式将患者分为血管缝合组和外科切开组。所有操作均由心外科医生完成。1)血管缝合组:手术前经超声定位股总动脉分叉,采用Seldinger技术穿刺股动脉,进针点为股总动脉分叉上1 cm。对于腹主动脉瘤,选取双侧股动脉穿刺置入6 Fr血管鞘,其余病例穿刺右侧股动脉并置管,同侧斜位造影检查穿刺点情况。确认穿刺点在股总动脉分叉上方1 cm,动脉无明显钙化、斑块且直径大于6 mm。采用的血管缝合器为Percolse Proglide(Abbott,美国),其外径为6 Fr。0.035导丝置入动脉后拔出血管鞘,置入1把血管缝合器,缝合器朝向右前斜45°。当血管缝合器的侧孔有搏动性血流喷出,撤出导丝,将针脚打开并回撤至有阻力,提示针脚已附着于血管壁。固定缝合器,将缝针打入血管壁并保持5 s。拉出蓝线后于剪线口切断,回收针脚后回撤缝合器,将长短两根线拉出并固定。同样方法置入第2把缝合器,朝向左前斜45°。经缝合器轴心腔重新置入导丝,拔除缝合器,置入8 Fr血管鞘后进行腔内手术。手术操作结束后,保留导丝在动脉内,撤出输送系统,依次收紧预置的两根缝线。若穿刺点仍有搏动性出血,可沿导丝置入第3把缝合器。若仍有出血,则中转外科手术。2)外科切开组:行腹股沟区斜切口,长约4 cm,逐层暴露股动脉,并于近远端套带备阻断。切开股动脉进行腔内手术。手术完成后,撤除动脉内鞘管,近远端临时阻断血流后5-0 Proline线连续水平褥式缝合股动脉切口。

3 观察指标 血管缝合成功指通过完全经皮穿刺途径应用血管缝合器完成动脉缝合,无因发生并发症需转外科或介入进一步处理,加用缝合器亦视为缝合成功。观察指标包括技术成功率、入路建立时间、术中出血量、术后卧床时间、术后住院时间、总费用和并发症。并发症指穿刺部位相关的感染和血肿,需要外科处理的血管相关并发症包括入路动脉夹层、动静脉瘘、血栓、严重的狭窄或闭塞等。

4 统计学方法 采用 SPSS22.0 进行统计处理。计量资料符合正态分布时以±s表示,用t检验,不符合正态分布时以Md(IQR)表示;计量资料不符合正态分布时用秩和检验。计数资料用例数和百分比表示,用χ2检验或连续校正χ2检验。均为双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

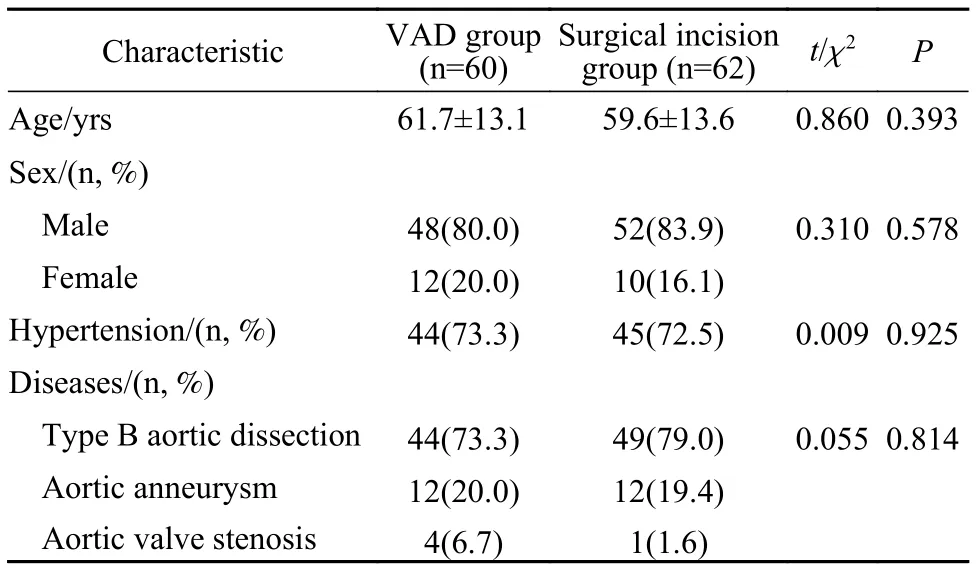

1 两组一般资料比较 血管缝合组 60 例,男性48例,女性12例,平均年龄(61.7±13.1)岁。外科切开组62例,其中男性52例,女性10例,平均年龄(59.6±13.6)岁。两组性别、年龄、疾病构成等比较,差异无统计学意义(表1)。

表1 两组一般资料和临床资料比较Tab.1 Comparison of demographic and clinical data between the two groups

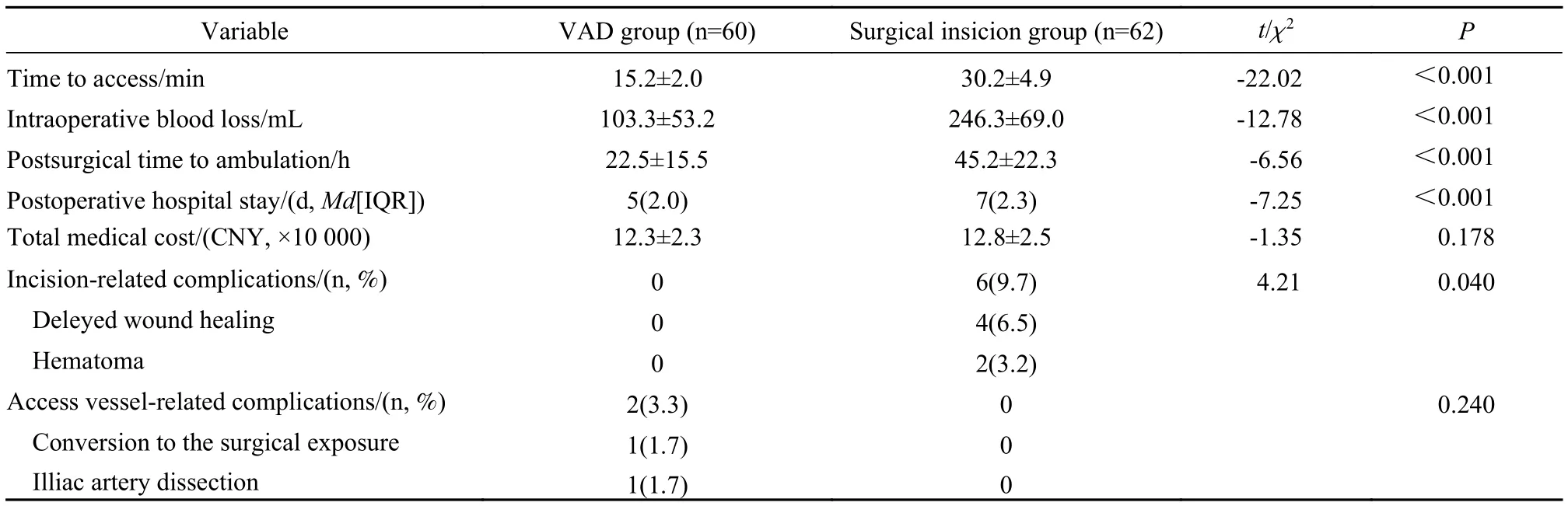

2 两组技术成功率比较 所有 122 例次心血管介入手术均顺利完成,其中胸主动脉夹层腔内修复术93例,腹主动脉瘤腔内修复术24例,经皮主动脉瓣置换5例。使用血管缝合器144把,共缝合72根动脉;外科切开74根动脉。血管缝合组成功率98.33%(59/60),外科切开组成功率100%。血管缝合组在入路建立时间、术后卧床时间、术后住院时间和术中出血量方面明显优于外科切开组,且差异有统计学意义。与此同时,血管缝合组与外科切开组花费相当(P>0.05)。

3 两组手术并发症比较 血管缝合组并发症发生率3.3%(2/60),均为血管相关并发症。缝合后出现搏动性出血3例,其中2例加用1把缝合器后出血减少,经压迫后未再出血。1例仍有搏动性出血,行外科切开修补。术中发现髂动脉夹层1例,于术中置入裸支架一枚。术后无切口愈合不良或血肿形成。缝合器故障2例,其中1例为打第一把缝合器时预置缝线失败,直接换用一把新的缝合器,1例为打第二把缝合器时预置缝线失败,手术结束后收完第一个结,未见搏动性出血,未加用缝合器,直接压迫30 min后无出血。外科切开组并发症发生率9.7%(6/62),均为切口并发症。其中切口愈合不良4例,均为淋巴漏导致,经换药后痊愈。腹股沟血肿2例,经加压包扎后痊愈(表2)。

表2 两组围术期指标和并发症比较Tab.2 Comparison of the perioperative parameters and complications between the two groups

4 随访 全部患者完成随访,随访时间 6 ~ 24 个月,中位随访时间为12个月。复查超声发现右下肢动脉血栓3例,均发生于血管缝合器组。其中1例有明显右下肢疼痛,行走不利,行外科取栓后恢复;2例有轻微活动受限,右下肢乏力,因患者拒绝进一步治疗,给予药物治疗,仍密切随访中。两组在随访中均未发现新发血肿、假性动脉瘤、感染、夹层等入路相关并发症。

讨 论

国内的心血管介入手术首先在心内科和血管外科开展起来。近年来心血管外科医生开始越来越多地关注心血管疾病的介入治疗,在包括先心封堵、主动脉夹层及动脉瘤的腔内修复、经皮主动脉瓣置换等领域逐步开展工作。当股动脉需要进入直径比较大的鞘管时,通常需要外科切开。但外科切开会带来一些并发症,如淋巴漏、感染、出血等[1]。与外科切开相比,血管缝合器有其优势,可减少操作时间、患者恢复时间、住院时间、避免了外科切开的并发症[2-3]。Burk等[3]对4 112例择期腹主动脉瘤腔内修复术的患者进行了分析,3 004例(73%)行外科切开,1 108例使用血管缝合器。结果发现血管缝合组的手术时间更短 (135 minvs152 min,P<0.01)、术后住院时间更短 (1 dvs2 d,P<0.01)、切口并发症发生率更低 (1.0%vs2.1%,P=0.02)。

在本研究中,我们同样发现使用血管缝合器在术中出血量、入路建立时间、术后卧床时间、术后住院时间等方面均优于传统的外科切开。然而血管缝合器的价格偏高,尤其在使用多把缝合器时会明显增加住院费用,一定程度上限制了其使用。但比较两组患者的住院费用,发现差异无统计学意义,分析可能的原因是尽管血管缝合器增加了医疗费用,但更短的术后住院时间降低了住院费用,使得总费用并没有显著增加。

使用血管缝合器明显降低了外科切开相关的并发症,如淋巴漏、切口感染、血肿等。本研究中血管缝合组未出现切口愈合不良和血肿,外科切开组出现4例切口愈合不良和2例血肿,血管缝合组的切口并发症发生率明显低于外科切开组。

本研究中血管缝合组血管相关的并发症与外科切开组相比有增多趋势[2(3.34%)vs0(0),P=0.24]。分析可能原因有:1)并发症的发生与学习曲线相关。张征等[4]认为,须在外周血管介入中使用血管缝合器积累一定经验后,再应用于主动脉腔内修复手术中,才可明显提高缝合器一次成功率。Gao等[5]的研究提示相应的训练和经验对提高预置血管缝合器的成功率非常重要,且至少在应用36把缝合器以后,才能将失败率降低至5%以下。而Saddi等[6]报道其中心的经验,连续50把单把缝合器的使用训练可能是必须的。目前并没有指南明确这样的训练至少需要多少次,但对于心外科医生而言,这个学习曲线可能比血管外科医生要长。原因是心外科医生缺少外周血管介入的经验,对解剖不熟悉,且没有使用单把血管缝合器的培训过程。高永山等[7]总结了应用血管缝合器预先埋置缝合技术实施93例经皮胸主动脉腔内修复术,认为胸心外科手术团队在经皮胸主动脉腔内修复术中应用血管缝合器预先埋置缝合技术经38例手术后技术趋于稳定。2)对器械的熟悉程度可能会影响到技术成功率,尤其是在应用早期。本组病例中有2例患者预置缝线时失败均为早期病例,可能与不熟悉器械结构与特性、相应操作不到位有关,分析原因可能是回撤时针脚没有顶到血管壁,导致缝针未打到血管壁上所致。故在使用初期应进行更多的体外模拟实验操作,在实际操作时严格按照说明,按步骤操作并反复进行确认。3)并发症的发生与血管条件有关。严重钙化、大斑块、直径偏细的股动脉使用血管缝合器并发症发生率更高[6,8]。血管缝合器的使用并没有绝对的禁忌证,但一般而言在既往有腹股沟手术史,穿刺部位为人工血管、严重的髂动脉扭曲、股动脉壁严重斑块或钙化、股动脉直径小于6 mm的患者中使用血管缝合器时,出现合并症的概率更高[8-10]。Saddi等[6]分析了123例患者使用血管缝合器,发现股动脉钙化大于50%的患者并发症发生率明显高于股动脉钙化小于50%的患者。股动脉直径小于6.5 mm的患者并发症发生率也明显高于直径小于6.5 mm的患者。因此要求在选择患者时应事先对入路血管进行仔细的评估。尤其在应用早期经验不多时,应更严格选择患者。在本组病例中,并发症的发生率偏高,分析可能与早期应用时心外科医生术前对入路血管的条件评估不到位有关,发生并发症的病例多有股动脉直径偏细和重度钙化的问题,尽管尚未达到禁忌证的标准,但明显增加了并发症的发生率。之后我们更加重视术前对血管的评估,并发症发生明显减少。4)输送器鞘管外径与是否需转外科处理相关。大于20 Fr的输送器外鞘缝合失败需转外科处理的风险较小于18 Fr输送器外鞘要大[11-12]。Chen等[10]回顾性分析了458例应用血管缝合器的患者则发现输送器外鞘直径大于19 Fr与缝合失败显著相关。与之类似,Mathisen等[13]回顾性分析了在434例行腹主动脉瘤腔内修复术患者中应用血管缝合器的数据,发现 17 ~ 22 Fr扩张鞘组相比12 ~ 16 Fr扩张鞘组的成功缝合比例更低(P=0.063)。本组病例中并发症发生率偏高,分析与心外科医生处理的心血管介入手术多数为胸主动脉夹层腔内修复术有关,本组病例中胸主动脉手术占73.3%(44/60),而胸主动脉手术通常会使用18 Fr以上的输送鞘,从而可能带来更多的并发症。

Dimitriadis等[14]发现在血管缝合器相关的并发症中,血管狭窄发生率更高,而出血、假性动脉瘤等并发症发生较少。叶鹏等[15]报道在113例主动脉腔内修复手术中应用血管缝合器预缝合技术,全部患者完成1年以上随访,均未发现血肿、假性动脉瘤、感染、夹层、血栓等并发症。但在本组病例中,有3例动脉栓塞和1例夹层,分析原因可能与术前阅片不仔细、对血管条件的评估不到位有关。术后复盘术前的主动脉CT,4例中有2例自身血管偏细(小于7 mm),2例股动脉有明显钙化(大于50%),且4例手术时间较长,血管内操作均较多,容易造成内膜损伤。

Sinclair等[16]报道了985例应用血管缝合器患者的数据,其中37例出现了血管相关并发症。他们发现失败的血管缝合器分别位于皮下组织(26%)、前壁(37%)、后壁(11%)、动脉(11%)、缝合的前后壁(16%)和腹股沟韧带(5%)。这提示我们,穿刺点的位置对成功的血管缝合十分重要。宋松林等[17]回顾性分析了106例B型主动脉夹层患者,在进行腔内修复术时均应用了血管缝合器,技术成功率100%,无并发症发生,取得非常满意的临床结果。他们总结出四条经验有助于降低并发症发生率:1)术前分析CTA资料,评估血管条件;2)穿刺点通常在腹股沟皱褶上方1 cm,穿刺成功后造影确认穿刺点位置;3)两把缝合器的夹角为 60° ~ 90°;4)在确保缝合器止血满意前保留导丝在血管腔内,便于再次置入缝合器。

应用血管缝合器预缝合能够显著缩短手术时间,缩短住院天数,减少切口并发症的发生。合理选择患者,在开展初期严格把握适应证,术中精细操作,才能有效减少并发症的发生。