农产品价格政策、农地流转租金与农业经营规模——来自2011—2018年CHARLS调查的证据

2022-09-03陈荣源林文声

陈荣源,林文声

农产品价格政策、农地流转租金与农业经营规模——来自2011—2018年CHARLS调查的证据

陈荣源1,林文声2*

(1.北京林业大学 经济管理学院,北京 100083;2.北京理工大学 人文与社会科学学院,北京 102488)

采用2011—2018年中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS),实证分析农产品价格政策对村庄农地流转租金及农户农业经营规模的影响。研究结果表明:农产品价格政策显著提高了农地流转租金,正向影响农户农业经营规模。但农产品价格政策抬高农地流转租金会间接减少农户农业经营规模,农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为18%。对于粮食主产区、耕地资源较多的村庄,农产品价格政策更能通过抬高农地流转租金来间接减少农户农业经营规模,农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例分别为14%和32%。

最低收购价格;临时收储价格;目标价格;农地流转租金;农业经营规模

一、问题的提出

改革开放以来,中国农业发展历经解决食品供给问题和解决农民收入问题两个阶段,目前正处于解决农业生产方式问题的阶段。扩大农业经营规模和构建现代化农业生产方式,成为解决中国农业问题主要矛盾的关键[1]。长期以来,农业经营规模十分狭小。2016年全国户均经营耕地面积为9.75亩(相当于美国的1/250,法国的1/100,日本的1/4),远远低于国际上划定的规模经营标准(2公顷)[2]。2020年全国耕地经营规模在10亩以下的农户尚有2.3亿户,占比高达85%[3]。中国几乎成为世界上农业经营规模最小的国家。已有研究表明,农业经营规模偏小不仅增加农业生产成本,导致农业化肥和农药过度施用,而且制约农业技术推广,还造成农业竞争力不足和农业生产效率低下[4]。更为重要的是,过小的农业经营规模阻碍了中国建立现代化农业生产体系。农业现代化的基本趋势是依靠农业技术进步,在实现农业劳动力大批向非农业部门转移的基础上,减少农业经营主体数量,扩大农业经营规模,提高农业生产效率[5]。因此,发展农业适度规模经营,成了学术界和农业政策界的共识。

近20年来,快速上涨的农地流转租金在农业生产成本中的比例显著提高,成为粮食适度规模经营的关键制约因素。农地流转租金从2005年的133元/亩增加到2016年的600元/亩,年均增长率为15%[6];粮食类家庭农场的农地租用价格从2014年的529元/亩上涨到2018年的864元/亩,年均增长率为13%[7]。同时,2001—2020年全国三大主粮作物的土地成本(相对于物质与服务费用、人工成本)上涨幅度最大(262%),占生产总成本的比例从12%增加至21%[8]。伴随着农地流转租金的持续上涨,全国农地流转率的环比增速自2014年以来逐年下降,全国农地流转率从2017年历史高位的37%下降到2020年的34%[3]。在2015年全国28省360个农业企业和农民合作社的调查中,45%的受访者在租用农地时重点考虑租金价格因素,并且14%的受访者认为农地租金不合理成为农地租用中的最大障碍[9]。

自20世纪60年代以来,农产品价格政策对农地租赁价格和农业经营规模的影响效应一直是国际学术热点问题。一方面,研究者普遍认为,由于土地供给价格缺乏弹性,农产品价格支持的政策红利都将较大程度甚至完全转化为农地租赁价格[10]。中国农产品价格政策(包括最低收购价格、临时收储价格以及目标价格)的实施强度不仅与农地流转租金的演变趋势高度契合,而且对农地流转租金变动的解释发挥着重要作用[11]。与之相反,美国农产品价格支持政策(例如贷款差价补贴、反周期补贴)非但不显著影响农地租赁价格[12,13],反而可能产生负向作用[14]。另一方面,研究者较为一致地认为,农产品价格政策显著地扩大了粮食经营规模[15]。

需要指出的是,上述研究虽然有助于更加深入地理解农产品价格政策对农地流转租金和农业经营规模的影响,但仍存在如下不足:已有研究聚焦于分析农产品价格政策影响农地流转租金的价格生成机制,但较少涉及农户农业经营规模面对村庄农地流转租金变动的价格响应机制。同时,虽然个别研究者考察了农产品价格政策改革对农户农业经营规模的总体效应[16,17],但却忽视了农产品价格政策可能通过村庄农地流转租金对农户农业经营规模产生间接作用。

鉴于此,本文尝试从以下3个方面丰富现有文献:一是在理论层面厘清农产品价格政策对村庄农地流转租金及农户农业经营规模的作用机制;二是综合采用工具变量法和面板数据固定效应模型解决在估计农产品价格政策影响村庄农地流转租金和农户农业经营规模时可能存在的内生性问题;三是采用分组估计方法揭示出不同情境下农产品价格政策通过村庄农地流转租金影响农户农业经营规模的异质性效应。本文拟为相关政策的制定提供指导方向,特别是对今后水稻和小麦最低收购价政策如何调整和改革提供一定参考。

二、理论分析和模型设定

1.理论分析

农产品价格政策通过市场预期价格和农地流转行为两个传导路径对村庄农地流转租金产生间接影响。农产品价格政策通过干预市场均衡价格实现“价格下限”的托底作用,保护租地经营者免受农产品市场价格波动带来的效益损失。农产品价格政策通过形成市场预期、直接市场干预以及地区间传递对各个地区农产品价格产生正向影响[18],而农产品价格则进一步通过当期经营收益和未来价格预期两种机制影响村庄农地流转租金[19]。同时,农产品价格政策能够保障农地的净收益,进而增加农地流转需求,并抬高村庄农地流转租金[20]。可见,粮食价格稳定上升促使村庄农地流转租金随农地预期净收益的增加不断提高。

但过高的农地流转租金成为农业生产成本的重要组成部分,最终降低了农户农业经营规模。逐年攀升的农村农地流转租金通过提高农户农业生产成本挤压租地经营者种粮的盈利空间,不仅导致租地经营者减少农地租用规模甚至“毁约跑路”[21],而且倒逼租地经营者选择种植收益较高的经济作物[22],加剧租用农地“非粮化”倾向[23],还使粮食适度规模经营的标准成倍提高。

2.模型设定

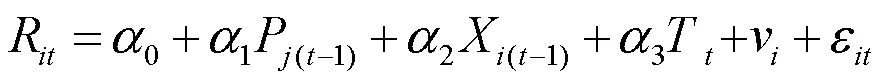

为量化分析农产品价格政策对村庄农地流转租金及农户农业经营规模的影响,本文设定如下计量经济模型①:

(1)式中,R是第个村庄年的农地流转租金,P(t-1)是省-1 年的农产品价格政策,X(t-1)为同时影响农产品价格政策和村庄农地流转租金的外生控制变量,T为时间趋势项,v是村庄固定效应,ε是随机扰动项。

(2)式中,S是第个农户年农业经营规模,P(t-1)是省1年的农产品价格政策,R是第个村庄年的农地流转租金,Z(t-1)为影响农产品价格政策、村庄农地流转租金和农户农业经营规模的外生控制变量,T为时间趋势项,h是家庭固定效应,ε是随机扰动项。

内生性问题可能导致农产品价格政策对村庄农地流转租金、农户农业经营规模的影响出现有偏的估计结果。引发内生性问题的根源有3个②:首先,农产品价格政策的实施时间、实施地区和实施强度都是中央政府选择的结果。为了实现粮食增产和农民增收,中央政府在选择政策执行地区时往往偏向粮食主产区或特定农作物主产区。显然,直接对政策执行地区与非政策执行地区的村庄农地流转租金、农户农业经营规模进行比较,很难保证两组样本的抽样概率分布保持一致性。其次,在计量经济模型设定和变量选择中,可能遗漏了影响农产品价格政策、村庄农地流转租金和农户农业经营规模的关键变量(例如农地生产力或预期农地市场回报),从而产生估计偏误。再次,对农产品价格政策存在测量误差问题。例如采用是否实施政策的赋值方式[21],难以准确地刻画出政策实施强度及其变化。

对此,本文采用以下方法来解决潜在的内生性问题。首先,借鉴并拓展Lin W 和 Huang J的赋值方式[11],综合采用村庄最大播种面积的农作物所对应的国家干预价格(政策执行省份)或上一年平均出售价格(非政策执行省份)测度农产品价格政策。其次,借鉴许庆等[17]的思路,采用3年前本省农林水支出占地方财政支出的比例作为农产品价格政策的工具变量。其选择依据如下:一是农林水支出占地方财政支出的比例反映了本省财政支农强度,与本省农产品价格政策的实施情况密切相关。二是3年前本省农林水支出占地方财政支出的比例不会直接影响村庄农地流转租金和农户农业经营规模。第三,采用面板固定效应模型解决不随时间变化的非观测个体异质性导致的内生性问题。第四,核心自变量(农产品价格政策)和控制变量采用滞后一期处理,从而确保核心自变量(农产品价格政策)和控制变量发生在因变量(农户农业经营规模)、中介变量(村庄农地流转租金)之前。同时,设定省级农产品价格政策通过村庄农地流转租金影响农户农业经营规模,可以有效地规避村庄农地流转租金与农户农业经营规模的反向因果关系引发的内生性问题③。第五,尽可能控制导致内生性问题的遗漏变量。例如采用上一年本市粮食平均单产水平测量预期农地市场回报。受限于数据可得性,农业补贴政策和农地确权政策采用省级平均水平作为代理变量。第六,村庄农地流转租金和农户农业经营规模在同一村庄之内往往高度相关,而在不同村庄之间则较不相关,因此本文采用村庄层面的聚类稳健标准误对组内自相关性进行修正。

三、数据来源与变量选择

1.数据来源

本文使用中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)2011—2018年的数据。CHARLS调查于2011年、2013年、2015年和2018年开展调查,样本覆盖全国28个省(自治区、直辖市)的150个县、450个社区(村庄)、1.24万户,受访者1.9万名。本文所使用的CHARLS调查数据涉及如下两个方面:一是家庭层面的承包耕地面积及可灌溉面积、耕地租用或租出面积及租金、政府发放的农业补贴。二是村庄层面最大播种面积的农作物品种。此外,本文还使用了宏观统计年鉴数据以便于测度核心自变量、工具变量和控制变量,数据来自《中国统计年鉴》《全国农产品成本收益资料汇编》《中国城乡建设统计年鉴》《中国国土资源统计年鉴》。

2.变量说明及描述性统计

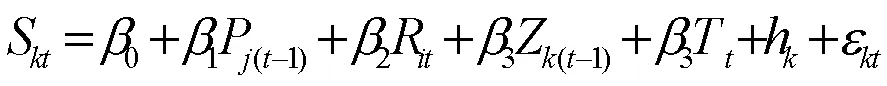

变量的选择、定义和赋值见表1,具体包含因变量、中介变量、核心自变量、工具变量和控制变量5类。变量的描述性统计结果见表2。

表1 变量选择、定义和赋值

注:a表示采用农村居民消费指数折算为不变价(以2018年为基期)。

表2 变量的描述性统计

首先,因变量是农户农业经营规模,采用“家庭承包耕地面积加上耕地租用面积减去耕地租出面积”测度。农户农业经营规模呈现下降趋势,从2011年的6.59亩/户下降到2018年的6.06亩/户。

其次,中介变量是村庄农地流转租金。借鉴许庆等[17]的方法,通过“样本农户如果有偿出租耕地的意愿租金,再取村庄层面的户均值”进行测度。村庄农地流转租金从2011年的35.75元/亩增加到2015年的522.24元/亩,再下降到2018年的464元/亩。

第三,核心自变量是农产品价格政策。借鉴并拓展Lin W 和 Huang J的赋值方法[12],综合采用村庄最大播种面积的农作物所对应的年初或上一年国家干预价格(政策执行省份)或上一年平均出售价格(非政策执行省份)对农产品价格政策进行测度。其中,国家干预价格及政策执行省份来自国家发展和改革委员会公布的农作物收购执行预案或收储预案,非政策执行省份的农产品平均出售价格来自《全国农产品成本收益资料汇编》。由于临时收储价格(玉米、大豆、油菜籽和棉花)是年末收获季节才公布的,因此农业生产决策往往受到上一年年末临时收储价格的影响。上一年年末或当年年初公布的最低收购价格(小麦、稻谷)和目标价格(大豆、棉花),会直接影响接下来的农业生产决策。由于农地流转市场存在交易费用,为了确保农产品价格政策早于农户农地流转决策,因此将上述农产品价格政策进行滞后一期处理。为了解决不同村庄最大播种面积的农作物的价格信息不具备可比性的问题,将上述农产品价格政策变量标准化为2004年赋值1。从表2可知,农产品价格政策同样呈现先上涨后下降的“倒U型”趋势。以2004年国家干预价格(即2004年赋值为1)作为参照标准,农产品支持价格从2011年的1.23增加到2015年的1.47,再下降到2018年的1.30。可见,农产品价格政策的实施强度与村庄农地流转租金的演变趋势是高度契合的。

第四,工具变量是农林水支出比例。采用“农林水支出占地方公共财政支出的比例”测度,数据来自《中国统计年鉴》。为了确保工具变量尽可能地外生于内生变量(农产品价格政策),对工具变量滞后3年处理。农林水支出比例从2011年的7.11%增加到2018年的11.39%,但环比增长值则逐渐下降,从2.11%下降到1.90%,再降到0.27%。因此,农林水支出比例环比增长值逐渐下降,并且在2015—2018年几乎维持不变。

第五,控制变量包括家庭特征、农地特征、农业政策和社会特征4个方面。一是家庭特征,包括农业劳动力男性比例、农业劳动力平均年龄和农业劳动力老龄化程度。农业劳动力男性比例和农业劳动力老龄化程度都呈现先上升后下降的“倒U型”趋势,农业劳动力平均年龄则维持在40岁左右。二是农地特征以预期农地市场回报来刻画,采用“上一年本市单位播种面积的粮食产量”测度,数据来自各省统计年鉴。粮食单产水平持续上涨,从2011年的360.15公斤/亩增加到2018年的375.45公斤/亩。三是农业政策包括农业补贴政策和农地确权政策。借鉴许庆等[17]的方法,农业补贴政策通过“计算每个样本农户的户均农业补贴额,再取省级层面的户均值”进行测度。农业补贴额逐年增加,从2011年的479.26元/户增加到2018年的629.57元/亩。农地确权政策采用“本省年初是否被列入整省确权试点”测度。整省推进农地确权试点的比例从2015年的57%增加到2018年的100%。四是社会经济特征包括农地征收风险和交通便利性。农地征收风险采用“农地征收面积”测度,数据来自《中国国土资源统计年鉴》。农地征收面积从2011年的23.10万亩增加到2013年的28.25万亩,并且在2015年和2018年逐渐下降。交通便利性采用“本省村庄内道路密度(即道路长度除以道路面积)”测度,数据来自《中国城乡建设统计年鉴》。村庄内道路密度从2011年和2013年的1.02千米/平方公里增加到2018年的1.60千米/平方公里。

四、实证结果分析

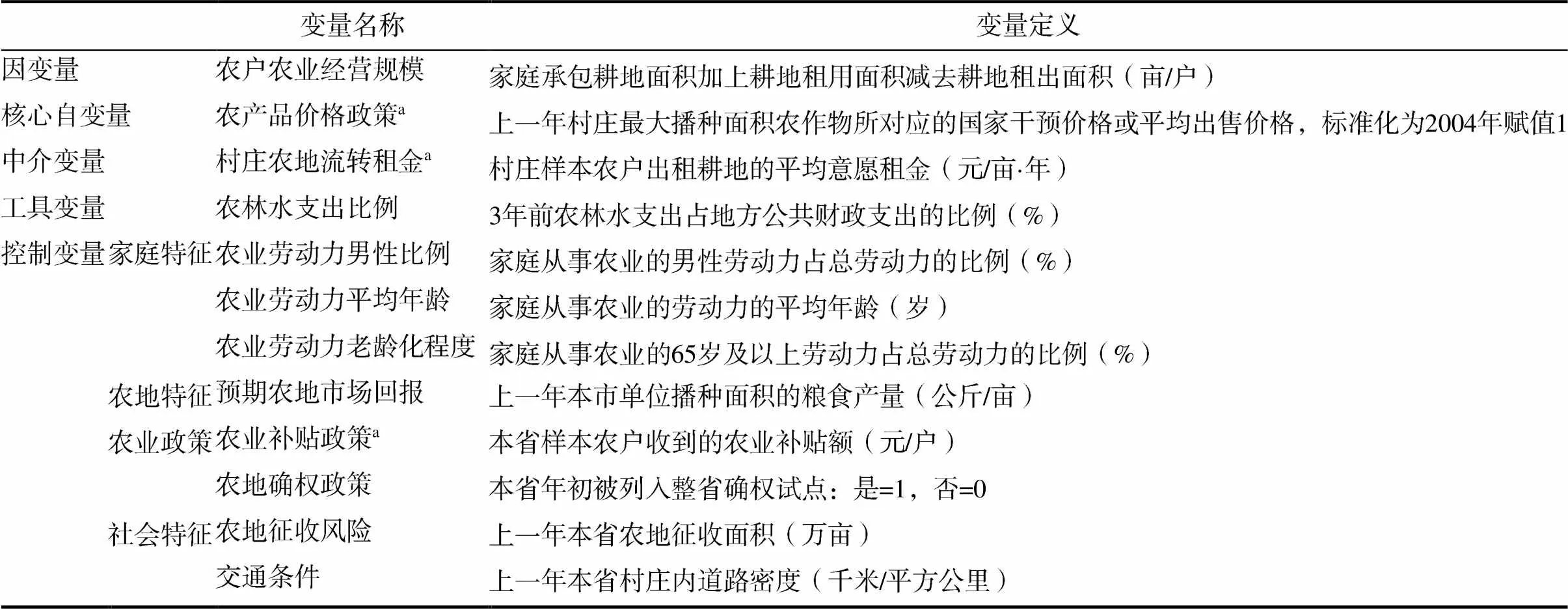

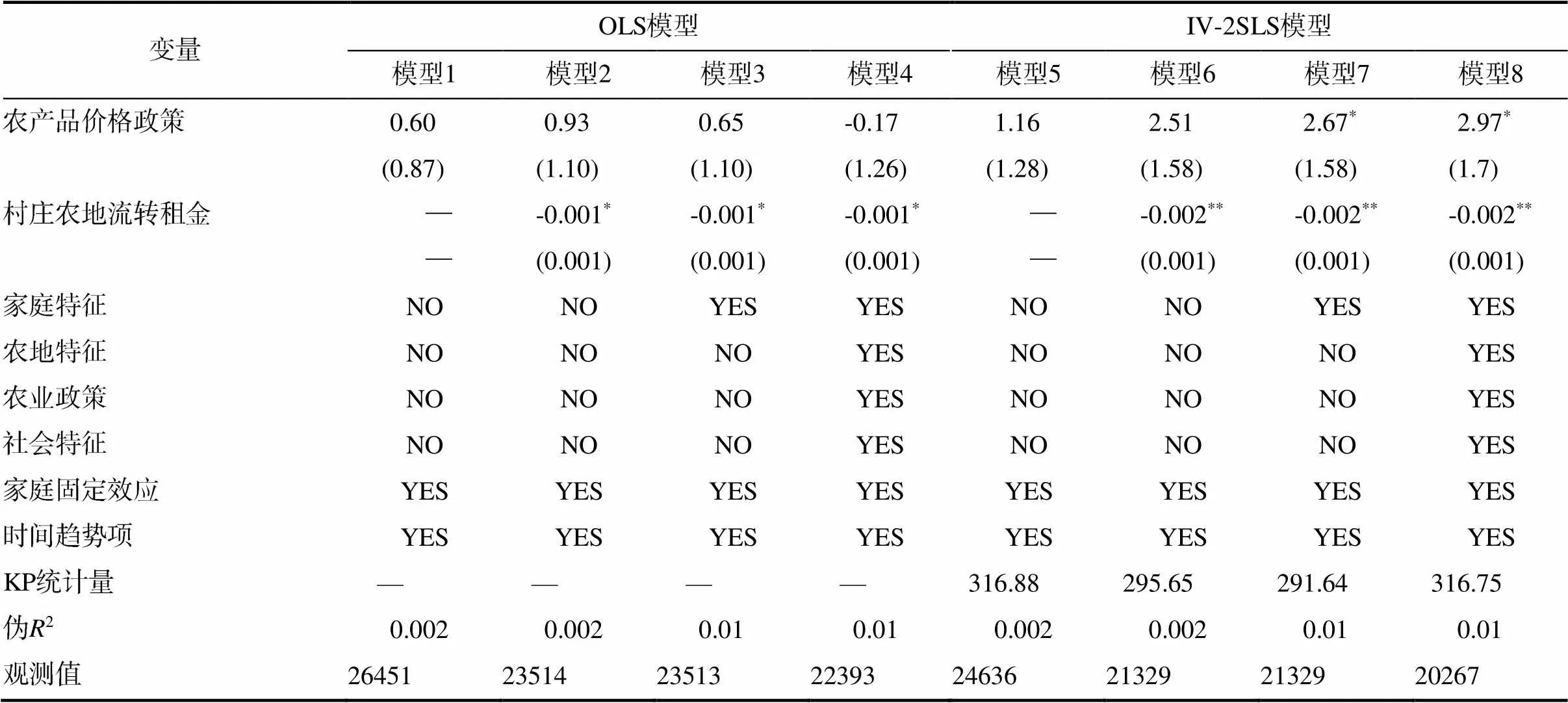

1.农产品价格政策对村庄农地流转租金的影响

表3汇报了农产品价格政策对村庄农地流转租金的回归结果。在采用IV-2SLS估计的第一阶段KP检验统计量明显大于值在10%偏误水平下的临界值(16.38),说明采用农林水支出比例作为农产品价格政策的工具变量不存在弱工具变量问题。比较OLS模型和IV-2SLS模型的估计结果可以发现,OLS模型明显低估了农产品价格政策影响村庄农地流转租金的因果处理效应(表3模型4)。

表3 农产品价格支持政策对村庄农地流转租金的影响

注:***代表在1%的统计水平上显著。括号中数字是聚类稳健标准误。YES表示“控制”,NO表示“未控制”,下表同。

综上,本文采用IV-2SLS模型的估计结果作为解释依据。一方面,农产品价格政策在1%的统计水平上对村庄农地流转租金具有显著的正向影响。另一方面,在估计系数的经济含义上,农产品支持价格额外增加1倍(相对于2004年的国家干预价格),村庄农地流转租金将提高324元/亩(表3模型8)。这表明农产品价格政策对村庄农地流转租金的影响不仅具有统计意义上的显著性,而且在经济含义上也具有显著意义。

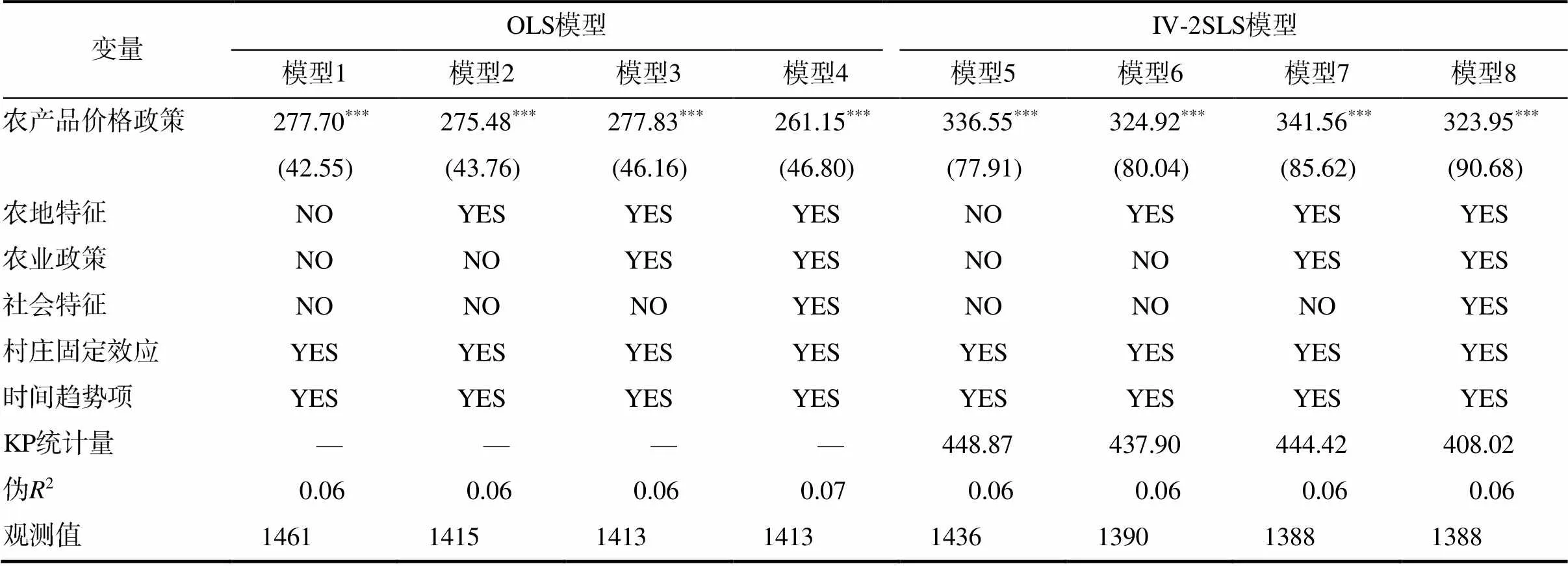

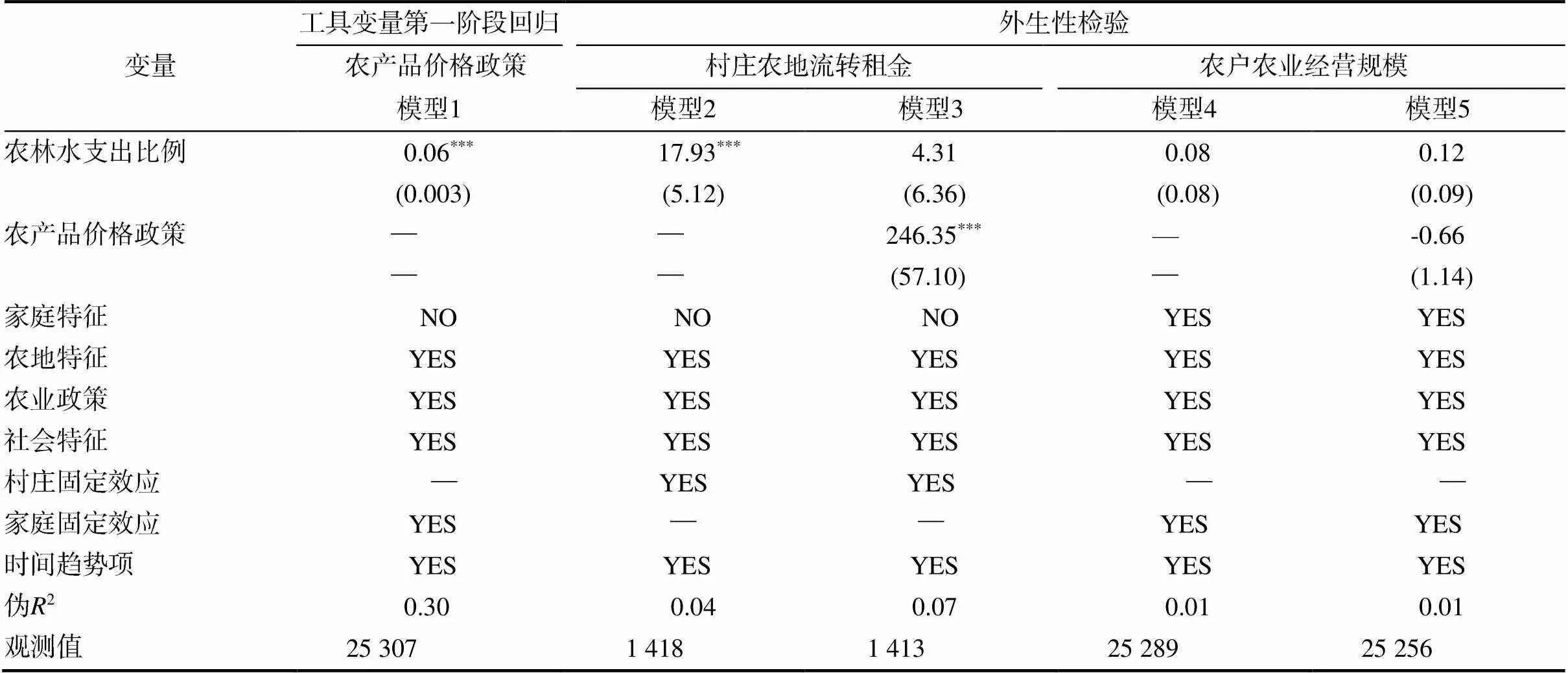

2.农产品价格政策通过村庄农地流转租金对农户农业经营规模的影响

表4汇报了农产品价格政策通过村庄农地流转租金影响农户农业经营规模的回归结果。比较OLS模型和IV-2SLS模型的估计结果可以发现,村庄农地流转租金对农户农业经营规模产生显著的负向作用,但OLS模型会显著低估农产品价格政策对农户农业经营规模的直接影响(表4模型4)。

综上,本文采用IV-2SLS模型的估计结果作为解释依据。一方面,农产品价格政策在10%的统计水平上对农户农业经营规模具有显著正向的直接影响。农产品支持价格额外增加1倍(相对于2004年的国家干预价格),农户农业经营规模提高2.97亩(表4模型8)。另一方面,农产品价格政策通过抬高村庄农地流转租金来减少农户农业经营规模。村庄农地流转租金在5%的统计水平上对农户农业经营规模具有显著负向影响。村庄农地流转租金额外增加1元/亩,农户农业经营规模将下降0.002亩(表4模型8)。结合表3模型8的估计结果,额外增加1倍的农产品支持价格(相对于2004年的国家干预价格)将抬高村庄农地流转租金324元/亩,进而减少农户农业经营规模0.65亩。村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为18%。

表4 农产品价格支持政策、村庄农地流转租金对农户农地经营规模的影响

注:**、*分别代表在5%、10%的统计水平上显著。括号中数字是聚类稳健标准误。

3.政策效应的稳健性检验

为了确保计量模型估计结果的稳健性,本文重点检验工具变量的有效性。有效的工具变量需要满足相关性和外生性两个条件。在工具变量相关性的检验上,表5模型1汇报了工具变量第一阶段的估计结果,显示工具变量在1%的统计水平上显著正向影响内生变量农产品价格政策。农林水支出比例额外增加1%,农产品价格支持强度将提高6%(相对于2004年的国家干预价格)。因此选取农林水支出比例作为内生变量农产品价格政策的工具变量,满足相关性要求。

由于计量经济模型的随机扰动项无法观察,加上本文内生变量个数与工具变量个数相同(即恰好识别),借鉴李宁等[24]检验工具变量外生性的方法,在控制内生变量农产品价格政策之后,检验工具变量农林水支出比例是否显著影响中介变量村庄农地流转租金、因变量农户农业经营规模。表5模型2至模型5分别给出了控制内生变量农产品价格政策前后,工具变量农林水支出比例对中介变量村庄农地流转租金、因变量农户农业经营规模的回归结果。估计结果显示,当放入内生变量农产品价格政策之后,工具变量农林水支出比例对中介变量村庄农地流转租金的影响从显著正向作用(表5模型2)转变为不存在显著影响(表5模型3),对因变量农户农业经营规模则始终不具有显著影响(表5模型4和模型5)。这表明工具变量农林水支出比例的外生性较为可靠,满足排他性约束条件。因此基于面板数据IV-2SLS模型的估计结果(表3模型8、表4模型8)是较为可信的。

表5 工具变量有效性检验

注:***、代表在1%的统计水平上显著。括号中数字是聚类稳健标准误。

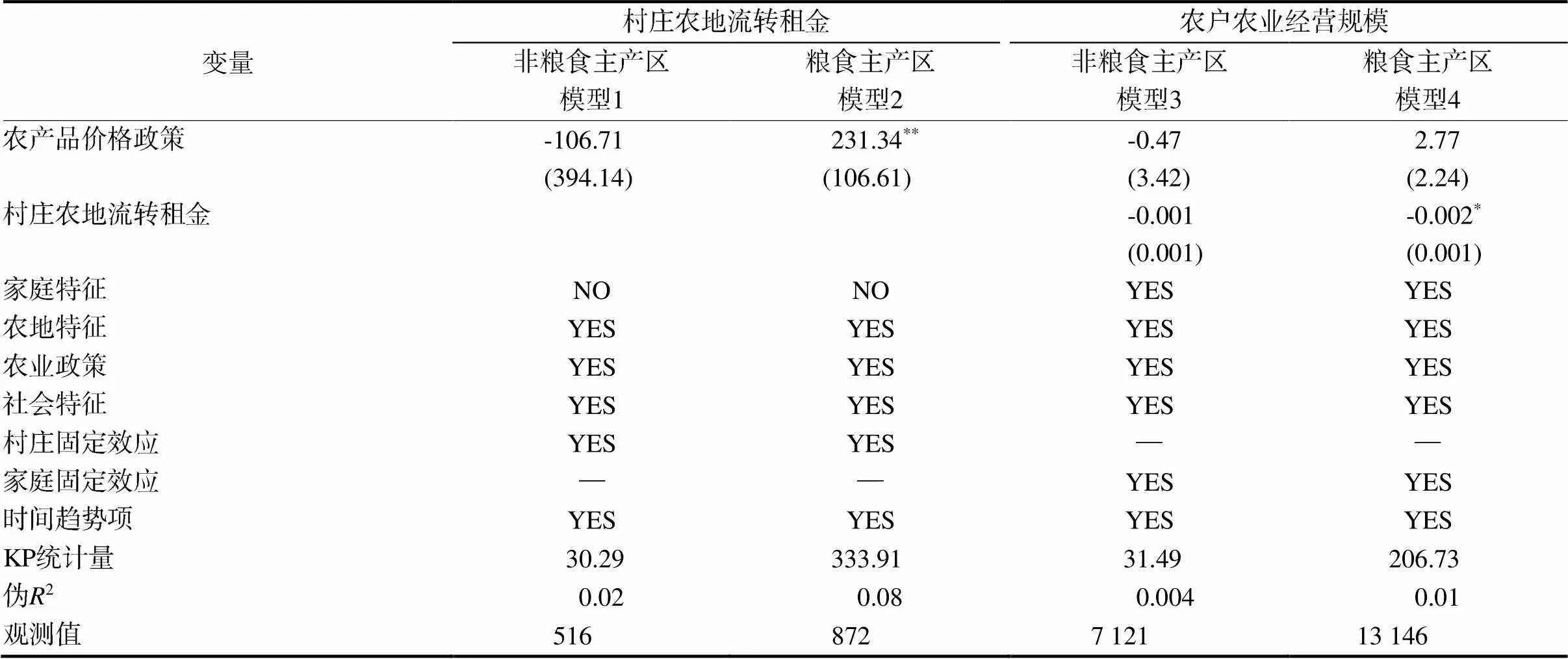

3.政策效应的异质性分析

首先,农产品价格政策不显著直接影响粮食主产区、非粮食主产区的农户农业经营规模,但更能显著抬高粮食主产区的村庄农地流转租金,进而间接减少农户农业经营规模。一方面,农产品价格政策在1%的统计水平上对粮食主产区的村庄农地流转租金具有显著的正向影响。农产品支持价格额外增加1倍(相对于2004年的国家干预价格),粮食主产区的村庄农地流转租金将提高231元/亩(表6模型2),而非粮食主产区(例如粮食主销区、产销平衡区)的村庄农地流转租金则没有统计意义上的显著变化(表6模型1)。另一方面,村庄农地流转租金在10%的统计水平上对粮食主产区农户农业经营规模具有显著的负向作用(表6模型4),对非粮食主产区(例如粮食主销区、产销平衡区)的农户农业经营规模则不具有统计意义上的显著影响(表6模型3)。粮食主产区的村庄农地流转租金额外增加1元/亩,农户农业经营规模将减少0.002亩。因此,农产品价格政策更能通过抬高粮食主产区的村庄农地流转租金,进而减少农户农业经营规模。农产品支持价格额外增加1倍(相对于2004年的国家干预价格),将抬高粮食主产区的村庄农地流转租金231元/亩,进而减少农户农业经营规模0.46亩。村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为14%。

其次,对于耕地资源较多的村庄,农产品价格政策不仅能直接地正向影响农户农业经营规模,而且能通过抬高村庄农地流转租金间接地负向影响农户农业经营规模。农产品价格政策在10%的统计水平上对农户农业经营规模具有显著的正向影响(表7模型4),并且在5%的统计水平上显著正向影响村庄农地流转租金(表7模型2)。同时,村庄农地流转租金在10%的统计水平上对农户农业经营规模产生显著的负向作用(表7模型4)。因此,额外增加1倍的农产品支持价格(相对于2004年的国家干预价格)将抬高村庄农地流转租金261元/亩,进而减少农户农业经营规模2.61亩。村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为32%。相反,对于耕地资源少的村庄,村庄农地流转租金不会显著影响农户农业经营规模(表7模型3)。同时,虽然农产品价格政策可以显著提高村庄农地流转租金(表7模型1),但尚不足以进一步减少农户农业经营规模(表7模型3)。

表6 按粮食产区分组的估计结果

注:**、*分别代表在5%、10%的统计水平上显著。括号中数字是聚类稳健标准误。

表7 按村庄耕地资源分组的估计结果

注:**、*分别代表在5%、10%的统计水平上显著。括号中数字是聚类稳健标准误。

五、主要结论及其启示

本文先是厘清农产品价格政策对村庄农地流转租金及农户农业经营规模的作用机制,并综合结合工具变量法和面板数据固定效应模型克服潜在的内生性问题,采用2011—2018年“中国健康与养老追踪调查”(CHARLS)数据进行实证分析,得到如下结论:首先,农产品价格政策显著提高了村庄农地流转租金。农产品支持价格额外增加1倍(相对于2004年的国家干预价格),村庄农地流转租金将提高324元/亩。其次,农产品价格政策不仅直接地正向影响农户农业经营规模,而且通过抬高村庄农地流转租金间接减少农户农业经营规模。村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为18%。再次,虽然农产品价格政策不直接影响粮食主产区、非粮食主产区的农户农业经营规模,但能通过抬高粮食主产区的村庄农地流转租金,进而间接地减少农户农业经营规模;村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为14%。最后,对于耕地资源较多的村庄,农产品价格政策不仅能直接地正向影响农户农业经营规模,而且能通过抬高村庄农地流转租金间接地负向影响农户农业经营规模;村庄农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的比例为32%。相反,对于耕地资源少的村庄,农产品价格政策虽然能显著抬高村庄农地流转租金,但尚不足以进一步减少农户农业经营规模。

上述研究结论具有如下两点政策启示。一是应重视农地流转租金侵蚀政策规模扩大效应的负面影响。农产品价格政策激励农业经营者扩大农业生产规模的同时,也产生了租地需求并抬高村庄农地流转租金,最终侵蚀政策规模扩大效应。特别是粮食主产区和耕地资源较多的村庄,农地流转租金上涨侵蚀政策规模扩大效应的问题更加严峻。因此决策部门应当高度重视“实施农业政策推进规模经营,却让规模经营陷入困境”的悖论。

其次,坚持“市场定价、价补分离”的政策改革方向,并寻求与土地要素脱钩的新型补贴方式。挂钩于生产决策的农产品价格政策极大地扭曲土地要素市场定价机制,因此应当继续推进农产品支持价格政策的市场化改革。以土地要素作为发放依据的生产者补贴强化了土地价值,进而抬高土地成本,因此需要寻求与土地要素脱钩的新型补贴方式。例如将生产者补贴的发放依据从土地要素转变为粮食销售量。以粮食销售量作为补贴发放依据,既能够降低土地要素的“含金量”,又可以刺激租地经营者集约化经营,还有利于实现保护粮食生产者利益和保障国家粮食安全的政策目标。

① 在中介效应模型中,如果第二和第三个方程可以获得一致性的参数估计,那么可以直接得知第一个方程也获得了一致性的参数估计。因此本文重点估计第二和第三个方程即可,而无须额外考察第一个方程。

②政策制定和执行过程是中央政府决定的[11,21],所以无须担心反向因果关系引发的内生性问题。

③ 本文在研究设计上采用村庄农地流转租金(而不是农户农地流转租金)作为中介变量,其目的是有效地规避中介效应模型的中介变量与结果变量存在反向因果关系的缺陷。

[1] 蔡昉,王美艳.从穷人经济到规模经济——发展阶段变化对中国农业提出的挑战[J].经济研究,2016,51(5):14-26.

[2] 国家统计局农普办.中国第三次全国农业普查综合资料[M].北京:中国统计出版社,2019.

[3] 农业农村部政策与改革司.2020年中国农村政策与改革统计年报[M].北京:中国农业出版社,2021.

[4] 何秀荣.关于我国农地经营规模的思考[J].农业经济问题,2016,37(9):4-15.

[5] 韩朝华.个体农户和农业规模化经营:家庭农场理论评述[J].经济研究,2017,52(7):184-199.

[6] 丰雷,胡依洁,蒋妍,等.中国农村土地转让权改革的深化与突破——基于2018年“千人百村”调查的分析和建议[J].中国农村经济,2020(12):2-21.

[7] 郜亮亮.中国种植类家庭农场的土地形成及使用特征——基于全国31省(自治区、直辖市)2014~2018年监测数据[J].管理世界,2020,36(4):181-195.

[8] 国家发展和改革委员会价格司.全国农产品成本收益资料汇编[M].北京:中国统计出版社,2021.

[9] 林文声,陈荣源.农业生产补贴对新型农业生产主体土地租金的影响[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021,22(3):16-22.

[10] LATRUFFE L,LE MOUËL C.Capitalization of government support in agricultural land prices:what do we know?[J].Journal of Economic Surveys,2009,23(4):659-691.

[11] LIN W,HUANG J.Impacts of agricultural incentive policies on land rental prices:New evidence from China[J].Food Policy,2021,104:102-125.

[12] KIRWAN B E.The incidence of US agricultural subsidies on farmland rental rates[J].Journal of Political Economy,2009,117(1):138-164.

[13] KIRWAN B E,ROBERTS M J.Who really benefits from agricultural subsidies? Evidence from field-level data[J]. American Journal of Agricultural Economics,2016,98(4):1095-1113.

[14] LENCE S H,MISHRA A K.The Impacts of different farm programs on cash rents[J].American Journal of Agricultural Economics. 2003,85(3):753-61.

[15] 蒋和平.粮食政策实施及其效应波及:2013~2017年[J].改革,2018(2):64-74.

[16] 阮荣平,刘爽,郑风田.新一轮收储制度改革导致玉米减产了吗:基于DID模型的分析[J].中国农村经济,2020 (1):86-107.

[17] 许庆,杨青,章元.农业补贴改革对粮食适度规模经营的影响[J].经济研究,2021,56(8):192-208.

[18] 钱加荣,赵芝俊.价格支持政策对粮食价格的影响机制及效应分析[J].农业技术经济,2019(8):89-98.

[19] 李太平,聂文静,李庆.基于农产品价格变动的土地流转双方收入分配研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(8):26-33.

[20] 王倩,党红敏,余劲.粮食价格如何影响土地流转租金及收益分配?——基于2013—2019年农户调查面板数据[J].中国土地科学,2021,35(8):57-66.

[21] 蔡颖萍,杜志雄.玉米临时收储政策调整对家庭农场土地流转租金的影响分析[J].中国农村观察,2020(3):114-129.

[22] 杜志雄,韩磊.供给侧生产端变化对中国粮食安全的影响研究[J].中国农村经济,2020(4):2-14.

[23] 刘余,周应恒.粮地租金变动对种粮行为调整的影响[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(3):85-96.

[24] 李宁,周琦宇,汪险生.新型农业经营主体的角色转变研究:以农机服务对农地经营规模的影响为切入点[J].中国农村经济,2020(7):40-58.

Agricultural product price policy, rural land rental price and agricultural operation scale:Evidence from China Health and Retirement Longitudinal Study during 2011 to 2018

CHEN Rongyuan1, LIN Wensheng2*

(1.School of Economics & Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China; 2.School of Humanities and Social Sciences, Beijing Institute of Technology, Beijing 102488, China)

Based on the evidence from China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) during 2011 to 2018, the impact of the agricultural product price policy on the rural land rental price and the agricultural operation scale has been analyzed empirically. The study shows that the agricultural product price policy significantly increases the rural land rental price and positively influences the farmers’ agricultural operation scale. The agricultural product price policy also indirectly reduces the farmers’ agricultural operation scale through raising land rental price, and the increase in rural land rental price has eroded the scale expansion effect of product price policy by 18%. For the main grain production areas and villages with more arable land resources, the agricultural product price policy is more likely to indirectly reduce the farmers’ agricultural operation scale through raising land rental price, and the increase in rural land rental price has eroded the scale expansion effect of product price policy by 14% and 32%, respectively.

minimum purchase price; temporary purchase and storage policy; target price; the rural land rental price; agricultural operation scale

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.04.003

F323.8

A

1009–2013(2022)04–0028–09

2022-08-09

北京理工大学青年教师学术启动计划(2022-2024);2021-2022学年度清华农村研究博士论文奖学金项目

陈荣源(1990—),女,河北迁西人,博士研究生,主要研究方向为农业经济理论与政策研究。*为通信作者。

责任编辑:李东辉