政府推动型返乡创业能否促进农民收入增长?——基于双重差分的经验评估

2022-09-03何宜庆熊子怡张科胡兵

何宜庆,熊子怡,张科,胡兵

政府推动型返乡创业能否促进农民收入增长?——基于双重差分的经验评估

何宜庆a,熊子怡a,张科a,胡兵b

(南昌大学 a.经济管理学院,b.旅游学院,江西 南昌 330031)

基于农民工返乡创业试点这一准自然实验,利用2011—2019年间中国2495个县域面板数据,采用多期双重差分法实证评估政府推动型返乡创业对农民收入的影响及其作用机制。研究发现:相较于非试点县,返乡创业试点县农村居民人均可支配收入平均提升了约3个百分点,且不存在显著的空间溢出效应,该结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立;返乡创业试点的农民增收作用主要体现在中东部地区,并且数字普惠金融发展和土地流转能够强化该增收效果。在作用机制上,返乡创业试点主要通过促进农民创业、带动非农就业和增进农民要素收入三种渠道推动农民收入增长。

返乡创业;农民增收;政府推动

一、问题的提出

打破城乡间与地区间的“玻璃幕墙”,促进劳动力自由流动,对于优化收入分配格局和推动农民收入增长具有关键性作用[1]。作为典型的城乡二元经济结构,非农部门的综合收益远大于第一产业是吸引我国农村剩余劳动力向城镇地区转移的重要原因。然而,近年来全球经济格局的变化以及新一轮科技革命,使当前农村劳动力的就业形势比以往任何时候都更为严峻。与此同时,突如其来的新冠肺炎疫情对我国社会经济产生了巨大冲击,严格的社会人员流动管控也给农民进城带来了诸多限制,从而导致大量长期依靠外出务工谋生的农民工被迫失业,无法保有持续稳定的收入。据国家统计局发布的《农民工监测调查报告》显示,2020年外出农民工总量比上年减少466万,同比下降2.7%,农村劳动力的回流趋势愈发明显。此外,2022年全国多地陆续针对超龄农民工发布“清退令”,这一举措也加大了农民工外出就业难度。基于此,如何在“常态化回流”背景下保证农民收入稳步增长成为各界关注重点。

劳动力流动的本质是个体比较成本收益并追求更高效用的结果。关于中国农村劳动力应该进城还是返乡,学术界一直存在较大争议。支持农民进城的观点认为,农村剩余劳动力流动到具有较高生产率的发达地区就业,能够获得更高的工资报酬[2]。此外,农村剩余劳动力向外转移也有助于缓解农村人地紧张的困境,优化农业生产结构,提高农业生产率,增加留守农民的务农收入[3]。然而,现实中农村劳动力并非毫无成本地在城乡间自由转移。户籍制度改革的滞后导致农民工在就业机会、工资待遇与社会保障等方面都受到不同程度的歧视[4],高房价等居高不下的生活成本也使他们难以真正融入城市生活[5]。虽然农民通过进城务工能够基本摆脱现行标准下的收入贫困,但仍面临着子女教育、社会融合和社会保障不足等难题[6];大规模的农民进城也可能带来农村地区青年劳动力流失、农村土地撂荒、村庄老人化等隐性社会问题[7]。因此,部分学者支持农民工返乡发展,认为外出务工使农民工积累了资金、经验和技能,在城市的生活和工作经历也加深了他们对现代产业发展模式和当前市场规律的认识[8],当他们选择回乡创业或回乡就业时,这些先进技术与理念的传递,将有利于改善农村地区的生产结构和收入水平[9]。

为了推动农民工返乡创业,国务院办公厅和国家发展改革委等部委于2015年先后印发《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》(下文简称《意见》)以及《关于结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点工作的通知》(下文简称《通知》)。据农业农村部监测,截至2020年底,全国各类返乡入乡创业创新人员累计1010万人,与上年相比增加了160万人,同比增长19%①。一个值得探讨的问题是,在政府的大力推动下,返乡创业能否促进农民增收?如果政府推动型返乡创业促进了农民收入增长,其内在机理和作用边界又是什么?由《通知》推动的农民工返乡创业试点为本文研究上述问题提供了难得的“准自然实验”。该试点政策分别在2016年和2017年分三批进行,共涉及341个县(市、区),并且在东部、中部和西部地区均有试点分布,具有较好的代表性。鉴于此,本文拟以返乡创业试点政策的实施作为外生冲击事件,基于2011—2019年县域层面数据,利用多期双重差分模型实证考察政府推动型返乡创业能否且如何影响农民增收。相较于已有文献,本研究可能的贡献主要体现在以下几个方面:第一,基于农民创业、非农就业和要素收入等多重视角科学解释政府推动型农民工返乡创业对农民增收的影响及其作用机制。已有研究关于返乡农民工创业能否带动其收入增长往往关注个人经历特征、就业创业经历以及社会网络关系等微观层面[10],缺乏关于返乡创业宏观政策实施效果的经验评估。本研究有助于精准识别政府推动型返乡创业的社会经济价值,也为新时代如何解决“三农”问题提供新的政策参考。第二,分别从地区差异、普惠金融以及土地流转视角,评估返乡创业试点政策对农民增收的作用边界。地理区位、地方金融发展水平和土地流转程度的差异使得农民工返乡创业试点政策对农民增收的促进作用存在一定的边界条件。本研究有助于理解返乡创业政策对农村经济发展的异质性特征,为后续因地制宜的政策制定提供实证经验。第三,为进一步放大返乡创业试点的示范效应,2021年国家发展改革委办公厅印发了《关于推广支持农民工等人员返乡创业试点经验的通知》,研究评估政府推动型农民工返乡创业对农民增收的积极作用,不仅可深化对返乡创业试点政策所产生的农村经济增长效应的认识,还能为后续如何进一步完善返乡创业政策提供新的经验启示。

二、政策背景与理论分析

(一)政策背景

新中国成立以来,我国出现了几次较大规模的农民工返乡创业现象:一是20世纪90年代,1992年邓小平南方谈话和1997党的十五大召开,从理论上打破了社会基本制度范畴的思想束缚。随着农村改革的不断推进,大量农村剩余劳动力向城市大规模转移,农村劳动力第一次获得了思想上的解放和创业禀赋的积累,一部分较早外出务工且具备企业家精神的农民工开始选择返回家乡自主创业,开启了我国返乡创业的萌芽阶段。二是2003年党的十六届三中全会首次提出要统筹城乡发展,各级政府开始关注新型城镇化进程中县域经济发展壮大和新农村建设,并积极开展对农村劳动力的“回引工程”,农民工返乡创业由此步入快速成长时期。三是2008年金融危机影响下,诸多以出口为导向的劳动密集型企业陷入运营困境甚至倒闭,导致农民非农就业减少,进而引发了大规模的农民工“返乡潮”[11]。农民工返乡创业不仅为金融危机冲击下农民就业提供了新的渠道,也成为顺应我国经济发展方式转变的客观需要。在此背景下,2015年国家发展改革委等十部门联合下发《关于结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点工作的通知》,并于2016年2月、2016年12月和2017年10月分三批确定了共341个返乡创业试点县(市、区),开展支持农民工等人员返乡创业的试点工作。在该试点政策的助力下,我国返乡创业呈现出蓬勃发展的态势,稳定和扩大农民工创业就业的效果逐步显现。具体发展历程如图1所示。

图1 农民工返乡创业的发展历程

(二)理论分析

二元经济理论认为,农民的城市就业主要受两方面因素影响:其一,城市工业劳动生产率远高于农业,农民能够通过务工活动获取更高回报;其二,农村基础设施的改善能够促进农业生产,从而释放更多劳动力[12,13]。然而,以2010年劳动年龄人口到达峰值、人口抚养比下降趋势触底为标志,我国劳动力从农村向城市转移的速度正在逐渐放缓[14]。2015年以来,我国政府陆续出台的一系列返乡创业试点政策为激发农村经济发展内生动力、加快乡村振兴进度作出了积极尝试。基于此,本文拟从农民创业、非农就业和要素收入三个视角出发,进一步分析返乡创业试点政策影响农民增收的作用机制。

第一,政府推动型返乡创业能够促进农民自主创业,增加经营性收入。长期以来,我国农村劳动生产率不高、经济发展滞后、基本公共服务的可及性较低[15],严重制约了创业活动的开展。返乡创业试点政策为农民创业提供了金融服务、资源要素和基础公共品等多方面支持。首先,当前我国金融发展体系尚未健全,农村地区金融机构较少、农民收入不稳定以及信用等级较低,导致农民创业活动往往面临较高的融资约束[16]。外出务工使农民工获得了更高的劳动报酬,为农民创业带来了更多的原始资金积累。返乡创业试点政策将农民工等返乡创业人员纳入政府创业担保贷款范围,并鼓励有条件的地方发行专项中小微企业集合债券和公司债券股权众筹,提高了返乡创业的金融可获得性。其次,改革开放以来,劳动力、资金等资源要素大量向城镇和工业部门倾斜[17],农村地区产业结构单一且发展潜力不足,甚至面临无“级”可升的局面,使得农民创业发展受限。返乡创业试点政策推动了先进技术、管理经验、产业组织形式等向农村地区流动,充分发挥了农村产业的多功能性,为农民工等返乡人员提供了更多创业选择机会。最后,由于农村地域广袤且人口分布分散,许多村落或村民小组的常住人口不足百人,基本公共服务单位成本过高,农村公共服务的覆盖程度往往较低[18]。返乡创业试点政策通过加快实施宽带乡村工程、开展电子商务进农村综合示范、加强城乡交通建设等,有效改善了农民创业环境,进而激发农民创业的积极性。

第二,政府推动型返乡创业能够创造大量非农就业岗位,增加农民工资性收入。受国际贸易形势变化和劳动密集型制造业转型升级的影响,我国农村劳动力外出转移就业压力增大[19]。同时,从我国县域层面来看,农业产业发展不足、农村工业空间聚集进程缓慢等问题突出,极大限制了农村就业空间[20]。在当前严峻的就业形势下,返乡创业作为创新经济的特殊形式,有效拓宽了农村就业渠道。首先,农民工返乡创业会形成大量小微企业和个体经营户,市场主体的增加必将创造出大批就业岗位,从而吸纳农村剩余劳动力就地就近转移就业[21]。其次,农村新创企业带来的规模扩张效应推动了当地餐饮、服务、娱乐、通信等行业的有效发展,这些经济活动的空间集聚在加快当地经济发展的同时,也为农村剩余劳动力提供了更多非农就业机会[22]。更重要的是,近年来在国家的有力支持下,乡村旅游、农产品加工、销售业等劳动密集型返乡创业项目得到长足发展,为农村留守妇女、高龄老人等农村弱势群体也创造了难得的就业空间,有助于扩大农村非农就业规模,共享返乡创业的增收成效[23]。

第三,政府推动型返乡创业有助于盘活农民闲置土地、山林等资源,增加农民要素收入。早期的经济学思想认为,土地是农村最重要的生产要素,更是农民收入的基本保障。然而,农村劳动力转移受阻、非农就业机会不足使得大量农村劳动力配置在传统农业产业,从而导致农村生产效率较低。返乡创业试点政策打破了过去以传统农业为主的农村经济结构,鼓励发展规模种养、农产品加工、农村服务业以及农技推广、林下经济为代表的新型农业产业,改变了农业产业结构和农民就业方式。一方面,新型农业产业通常需要直接租入大量土地以满足其专业化和规模化的生产经营需求[24,25],因此能形成直接的土地需求,有利于盘活零散空地、闲置住房等存量要素资源,使农民得以通过转出其使用权获得更多的要素收入。另一方面,返乡创业试点为农户创造了大量非农就业机会,农户会更愿意将自有场地、山林、农场等要素资产出租并转而从事非农业劳动,进而间接增加其财产性要素收入。

基于以上分析,本文提出假设H1:政府推动型农民工返乡创业能够促进农民收入增长。

三、研究设计

(一)模型设定

本文利用返乡创业试点政策作为“准自然实验”构建双重差分模型,以评估政府推动型返乡创业是否有效提高了农民收入。具体而言,返乡创业试点采用分批次稳步推进的评定方式,于2016年和2017年分三批审定批准设立返乡创业试点县共341个,这为本文构建时间和地区两个层面的“双重差分”提供了准自然实验基础。具体计量模型如下:

式(1)中,下标和分别表示第个县和第年。被解释变量lnincome,为农村人均可支配收入的自然对数值;核心解释变量did,t为返乡创业试点的虚拟变量,定义为某县被评选为试点地区则当年及之后年份取值1,否则均为0。Controls,t代表影响农民收入且随县域和年份变动的控制变量集合。γ表示年份固定效应,用来控制不随个体变化的时间因素;μ表示县域固定效应,用来控制不随时间变化的个体因素;ε,t为随机扰动项。本文着重关注核心变量did,t的系数1,其反映了政府推动型返乡创业对农民收入影响的净效应。

此外,为进一步探究返乡创业试点政策是否具有空间溢出效应,本文构建如下计量模型:

其中,neighbor,t为溢出效应交互项。若某县被评选为返乡创业试点县,其周边邻近县则赋值为1,否则为0。需要强调的是,此处的样本剔除了返乡创业试点县。

最后,为考察返乡创业试点对农民增收的影响机制,本文分别加入农民创业、非农就业和农民要素收入变量,构建如下模型:

式(3)检验了返乡创业试点对农民创业的影响,被解释变量为农民创业变量,包括农村新注册企业数()和县域新注册企业数();式(4)检验了返乡创业试点对农村居民非农就业的影响,被解释变量worker为非农就业水平,包括农村非农从业人员的对数值()和农村非农从业人员占比();式(5)检验了返乡创业试点对农民要素收入的影响。值得注意的是,本部分双重差分模型中,如果某城市有返乡创业试点县则为1,否则为0,ν表示城市固定效应,其余控制变量设定与上式相同。

(二)变量定义与测度方法

1.核心被解释变量

参考王庶和岳希明[26]的做法,本文选取农村人均可支配收入的自然对数值()来衡量农村居民收入水平。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为返乡创业试点虚拟变量(did)。根据返乡创业试点的实际设立情况,定义did=treat×post,其中treat为处理变量,表示县是否入选返乡创业试点地区,若入选则treat=1,否则treat=0;post为时间虚拟变量,在试点地区入选之前post=0,而在入选之后post=1。

3.作用机制分析涉及的被解释变量

(1)农民创业。已有研究主要通过观测时间段内新创企业数来衡量区域创业效果[27]。考虑到企业注册数据包含了所有注册企业的注册日期、地点、行业、注册资本等信息,本研究利用Python爬取了2011—2019年国家市场监督管理总局(原国家工商总局)的企业工商注册信息,根据新创企业的注册地址将其整合到县域层面,汇总得到各年度各县域和农村的新注册企业数(、),以此作为农民创业的验证变量。

(2)非农就业水平。本文参考黄祖辉等[21]的做法,采用农村非农从业人员数的自然对数值和农村非农从业人员占比()衡量县域非农就业水平。

(3)农民要素收入。本文参考谢莉娟等[28]的做法,采用农村居民家庭人均财产性收入的自然对数值()衡量农民要素收入。

4.控制变量

为控制除返乡创业外的其他因素对农民收入的影响,本文借鉴唐跃桓、邱子迅等[29,30]的研究,设置了一系列控制变量:经济发展程度,即人均地区生产总值的对数值();农业发展水平,即人均农业产值();产业结构,即第一产业增加值占比();人口规模,即年末总人口数的对数值();农业劳动力水平,即农林牧渔业从业人员数的对数值();地区教育水平,即中等职业教育学校在校学生数的对数值();县域基础设施水平,包含了农业机械总动力、医院卫生院床位数和移动电话用户数的对数值()。

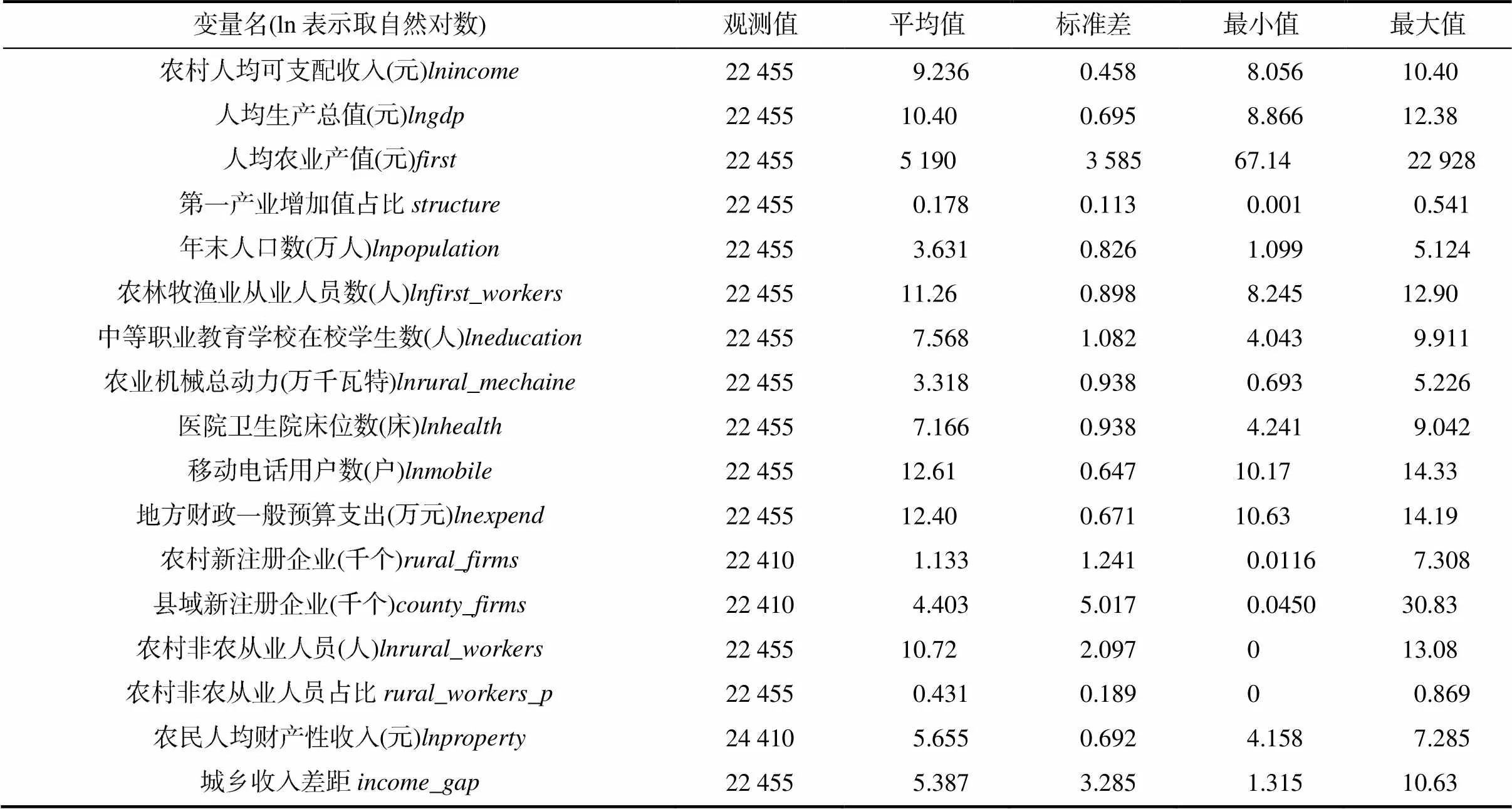

(三)数据来源和描述性统计

本文采用2011—2019年中国2495个县级行政区的县域面板数据为研究样本,其中318个县获批设立为返乡创业试点。本文数据主要分为三部分:(1)返乡创业试点地区的名单和对应实施年份来自国家发展和改革委员会网站;(2)2011—2019年新增农村企业注册数来自国家市场监督管理总局(原国家工商总局);2014—2019年数字普惠金融的相关指标来自郭峰等[31]测算的北京大学数字普惠金融数据库;2011—2019年农民要素收入数据来自国研网数据库、国家统计局和《中国城市统计年鉴》。(3)本文其余变量均来自《中国县域经济统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农村经营管理统计年报》《中国城市统计年鉴》以及各省份统计年鉴。此外,考虑到可能存在极端值,本文对所有连续变量在1%和99%分位处分别进行了缩尾处理,同时还对部分连续变量取自然对数。主要变量的描述性统计如表1所示。

表1 主要变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

本文首先使用Stata17.0软件对模型(1)进行回归分析。为控制OLS回归分析中可能存在的异方差与自相关影响,本文还将标准误聚类到县域层面。表2列(1)结果显示,在控制县域固定效应和年份固定效应的情况下,的估计系数为0.036,并且在1%的水平上显著为正,这初步支持了本文假设,即政府推动型返乡创业显著提高了试点县域农民的收入水平。为进一步验证该效应,我们通过逐步回归法来进一步控制其他影响因素,在列(2)—列(5)依次加入了经济发展程度、农业发展水平、产业结构、人口规模、农业劳动力水平、地区教育水平、县域基础设施水平等县域特征变量,核心解释变量系数估计值依然在1%水平上显著为正。与此同时,在逐步加入控制变量的过程中,核心解释变量的系数变动逐渐缩小,这意味着实证回归中遗漏变量的内生性问题得到了部分缓解。从作用大小来看,相较于非试点县域,返乡创业试点使该县的农民人均收入提升了3.0%,由于2011—2019年样本县域的农民人均可支配收入的均值为10249元,这一估计系数表明返乡创业试点政策能够为当地农民人均收入贡献约307元,进一步支持了本文假设。

表2 基准回归结果

表2(续)

注:*、**、***分别表示回归系数在10%、5%、1%的水平上显著,括号内为县域聚类稳健标准误,下同。

(二)稳健性检验

考虑到实证估计中可能存在一系列内生性问题,为保证计量结果的可靠性,本文分别进行了如下稳健性检验:

(1)平行趋势检验。运用双重差分方法进行分析的一个重要前提是需要满足平行趋势假定,即如果不存在返乡创业试点政策的冲击,实验组和对照组之间的变化趋势应该保持一致,以确保外生事件是造成两者差异的唯一动因。为此,本文借鉴刘瑞明等[32]的做法,以返乡创业试点政策实施及其前后3年共7年的年份虚拟变量作为解释变量进行回归,结果如图2所示。可以看出,在试点政策实施前,事前年份虚拟变量的系数在95%置信区间均不显著异于0,且系数值变动较平缓,这表明在返乡创业试点工作开展前实验组和对照组不存在系统性差异,即满足平行趋势假设。同时也可以看出,在试点政策实施后,事后年份虚拟变量的系数均在5%水平上显著,这说明返乡创业试点促进农民增收存在一定的动态效应。

图2 平行趋势检验

(2)安慰剂检验。不可否认的是,尽管本文结论通过了平行趋势检验,但该结果仍可能具有随机性,或存在其他因素的干扰。借鉴Li等[33]的研究方法,我们随机选择返乡创业试点县进行安慰剂检验,根据返乡创业试点的实际评选数量,逐年随机抽取与该数量相同的县域生成“伪实验组”并重复执行500次回归。图3展示了进行500次重新分组的估计系数的分布以及相应的值,其中轴表示核心解释变量系数的大小,轴表示值大小,灰色圆点代表值分布。从图3可以看出,“伪实验组”中大多数估计值的值都大于0.1,即在统计上不显著。这表明我们随机生成的虚拟政策并未使农民收入产生显著的变化,进一步增强了本文结论的可靠性。

图3 安慰剂检验

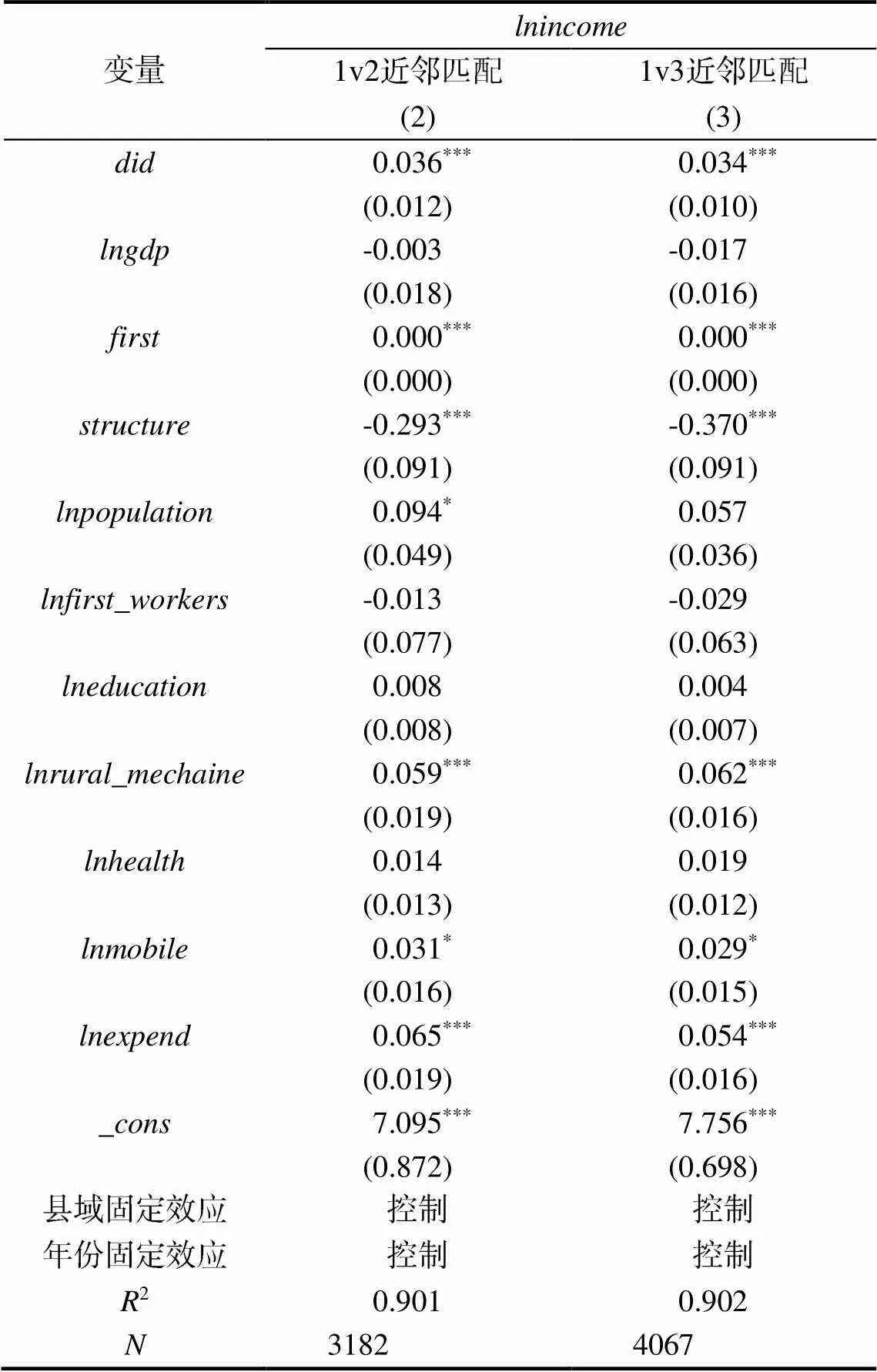

(3)倾向得分匹配的双重差分模型(PSM- DID)。在本文样本中,实验组县域数量远低于对照组县域数量,为了缓解由样本选择偏差导致的内生性问题,本文进一步采用倾向得分匹配(PSM),选择与返乡创业试点县域特征尽可能相似的县作为对照组,对模型(1)进行重新估计。具体地,我们分别使用1∶2和1∶3的最近邻匹配法进行匹配,匹配后再次回归的结果如表3所示。结果显示,无论使用何种匹配方法,核心解释变量的估计系数均显著为正,进一步验证了本文结论的可靠性。

(4)消除通货膨胀影响。在上文基础回归中一个待解决的问题是,本文实证结果可能受通货膨胀影响。不可否认,通货膨胀对家庭持有存款具有显著负向影响,通货膨胀引起商品价格的持续上涨也会导致实际收入减少。为排除通货膨胀对实证结果产生的估计偏差,我们将本文涉及县域经济特征的相关变量值都转换成以2011年为基期的实际值,平减处理后的回归结果如表4列(1)、列(2)所示。可以看出,在控制通货膨胀的影响后,估计结果并没有发生较大的变化,返乡创业试点政策对农民收入的正向影响依然显著,证明了上文基准回归结果的可靠性。

表3 稳健性检验:PSM检验

表4 稳健性检验:消除通货膨胀和重新选取对照组

表4(续)

(5)重新选取对照组。考虑到返乡创业试点首先由各省(市、区)相关部门研究推荐符合条件的县级地区,再由国家发展改革委统筹批准,所以试点县的设立很可能不是随机的,试点县和非试点县的初始资源禀赋也可能存在较大差异。为此,本文参考陈熠辉等[34]的研究,将从未入选过返乡创业试点的县域样本剔除后进行重新回归,结果如表4列(3)、列(4)所示。不难发现,核心解释变量的系数依然在1%的水平上显著为正,与主回归结果基本保持一致,支持前文研究结论。

五、机制识别、异质性分析与进一步检验

(一)机制识别

上文基本得出了返乡创业试点政策能够促进农民增收的结论,但其具体作用机理仍需进一步讨论。根据理论阐述,返乡创业试点对农民增收的影响主要在于促进农民创业、带动非农就业和增进农民要素收入三方面,本文将对此进行验证。

(1)农民创业。从政策刺激来看,返乡创业试点政策开展的相关政策扶持能够吸引具有一定资金、经验和技术积累的农民工返乡,增加农民创业概率[35]。因此,本文在模型(3)中引入“农民创业”这一变量进行分析,回归结果如表5列(1)、列(2)所示。结果表明,核心解释变量和的系数分别为0.118和0.408,且至少在5%的水平上显著。这意味着,返乡创业试点有助于促进农民返乡创业,进而提升其经营收入。

(2)非农就业。所谓“回乡一人,带动一片,致富一方”,从理论上来讲,返乡创业试点不仅可以形成大量的中小企业和个体经营户,还有可能直接创造就业岗位,有利于农民实现“离土不离乡”就业。为验证这一效应,本文构建“非农就业”这一变量并加入模型(4)进行回归,结果见表5列(3)和列(4)。结果显示,核心解释变量和的系数均为正,且至少在5%的水平上显著,即返乡创业试点政策促进了农村劳动力向非农部门转移。这说明,设立返乡创业试点能够为农村剩余劳动力提供大量就地就近就业岗位,从而进一步提高农民的收入水平。

(3)农民要素收入。考虑到数据的可获得性,本部分机制识别所使用的数据为2011—2019年274个地级市所组成的面板数据,并使用模型(5)进行回归,结果如表5列(5)所示。结果显示:在加入时间固定效应、城市固定效应以及城市层面控制变量后,的估计系数在5%统计水平上显著为正,这意味着返乡创业试点政策显著提高了农民要素收入。

表5 机制识别

表5(续)

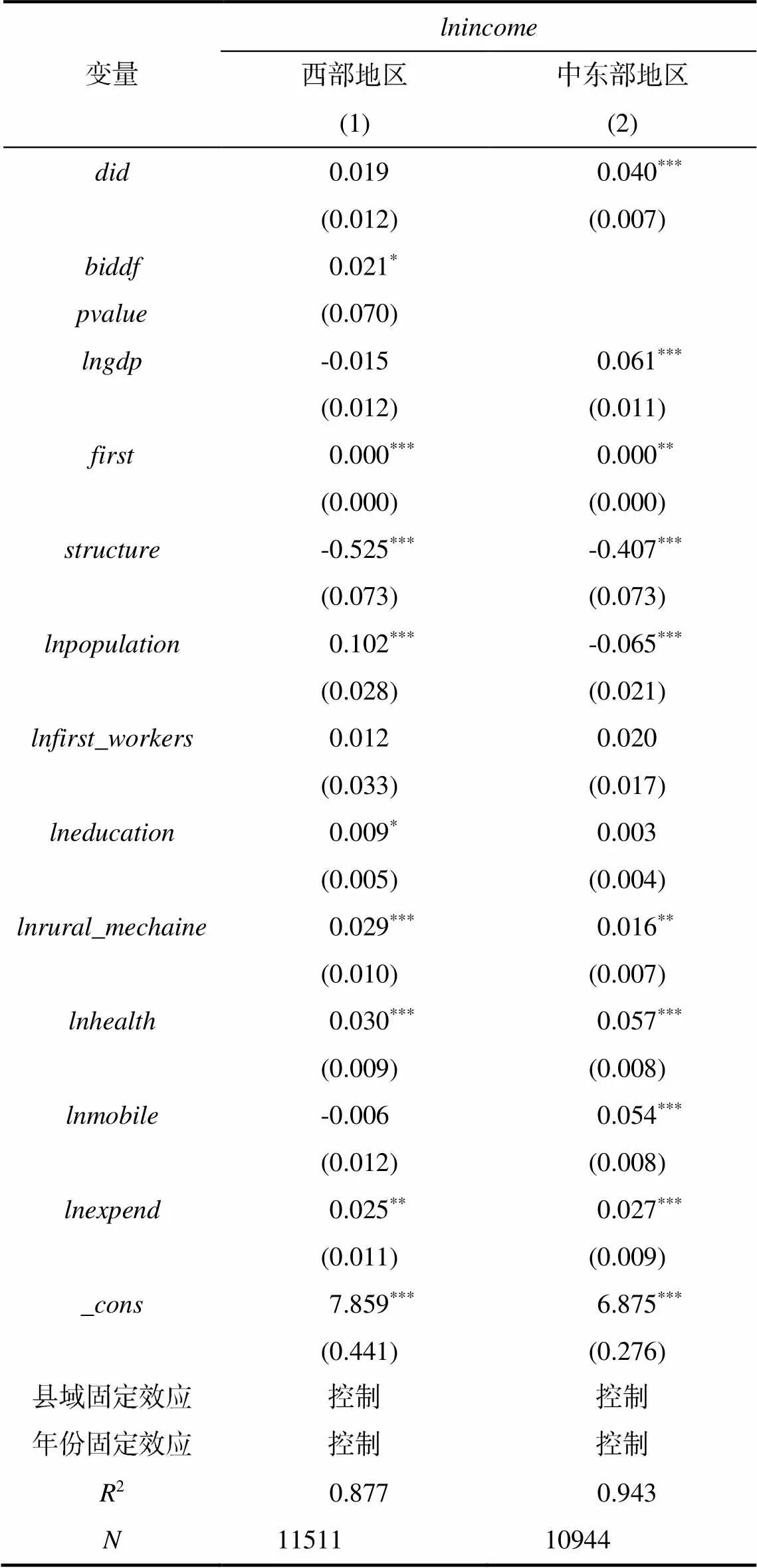

(二)异质性分析

我国幅员辽阔,不同地区之间不仅存在物质资本、人力资本、社会资本等资本禀赋方面的差异,还存在金融发展水平和土地资源等要素方面的差异,这些都是影响返乡农民工创业的重要因素[36]。本部分将从区位差别、数字金融发展以及土地流转视角分析返乡创业试点政策对农民收入的异质性影响。

(1)区域差异。劳动力流动的方向总体遵循着自西向东的大规律,导致我国经济发展和要素禀赋存在较明显的区域不平衡现象[37]。事实上,创业活动不仅受到政策制度的导向性影响,还根植于当地经济环境中[38]。因此,返乡创业试点政策在促进农民增收方面也可能存在地区上的差异。为此,本文依照地理区位将全样本划分为西部地区和中东部地区,分别对模型(1)进行回归。表6结果显示:列(1)西部地区样本中返乡创业试点变量的系数为正但不显著,但在列(2)中东部地区样本中,该系数在1%的水平上显著为正。这表明,返乡创业试点对农民的增收作用主要体现在中东部地区。可能的原因在于,区域经济发展水平对农民创业具有决定性作用,经济越发达的地区,农民越容易创业成功。相较于经济较发达的中东部地区,西部地区的经济发展水平和开放程度较低,基础设施建设欠完善,市场机制尚未健全,这些因素都可能对农民返乡创业决策以及创业绩效产生影响。

(2)数字普惠金融发展差异。近年来,数字普惠金融的兴起使得金融服务的覆盖范围逐渐拓展至弱势群体与农村落后地区,极大地缓解了农村地区金融交易成本高、信息不对称等问题,在促进农民增收和农村居民福祉等方面发挥着重要作用[39]。为探讨数字普惠金融发展水平对返乡创业试点政策效果的差异化作用,本文按照2014—2019年县域普惠金融发展水平平均值的四分位数进行分组,将上四分位数以上的地区视为数字普惠金融发展较好组,下四分位数以下的地区则视为数字普惠金融发展较差组,分组检验结果如表7列(1)、列(2)所示。在列(1)数字普惠金融发展较好地区,返乡创业试点变量的影响系数在1%的水平上显著为正,而在列(2)数字普惠金融发展较差地区,该变量的影响系数并不显著且小于列(1)结果。基于500次Fisher法组间系数抽样检验后,列(1)、列(2)组间系数差异性检验的结果在5%的水平上显著。这意味着,返乡创业试点政策对农民增收效应的发挥还有赖于当地数字普惠金融发展,即数字普惠金融发展水平越高,该效应越明显。

表6 基于区域差异的异质性检验

(3)土地流转程度差异。既有研究表明,土地资源的利用效率是导致农民创业质量差异化的重要原因[40]。一方面,土地转入能够满足返乡创业试点的用地需求,从而吸引更多农民返乡创业。另一方面,土地转出能够释放大量被土地束缚的农村劳动力,使农民可以更自由地转向其他劳动部门,进而满足返乡创业主体的用工需求。从创业的机会成本来看,土地流转程度较大的县域可能更有利于返乡创业活动的开展,因而对农民收入的促进作用也可能更大。为了验证这一猜想,本文参考史常亮等[41]的研究,以土地流转面积与耕地面积的比值来衡量农村土地流转程度(),根据2011—2019年各省份土地流转程度平均值的四分位数进行分组,将上四分位数以上的地区视为土地流转程度较高组,下四分位数以下的地区则为土地流转程度较低组,分组检验结果如表7列(3)、列(4)所示。在列(3)土地流转程度较高地区,返乡创业试点变量的系数在1%的水平上显著为正;而在列(4)土地流转程度较低地区,该变量的系数并不显著且小于列(3)结果。基于500次Fisher法组间系数抽样检验后,列(3)、列(4)组间系数差异性检验的结果在1%的水平上显著。这表明,返乡创业试点政策对农民收入的促进作用在土地流转程度较高的地区更明显。

表7 基于数字普惠金融与土地流转的异质性检验

表7(续)

(三)进一步检验

(1)溢出效应分析。为了进一步探究返乡创业试点政策是否会对周边邻近县(与试点县有共同边界的非试点县)产生空间溢出效应,我们利用模型(2)进行估计,结果如表8所示。结果表明,返乡创业试点政策并未产生显著的空间溢出效应。主要原因可能在于,返乡创业试点依赖农民自有的资本和土地等要素资源的支持,因此其所带来的增收红利很难对周边县城产生溢出效应。

(2)进一步检验:返乡创业试点政策与城乡收入差距。支持农民工返乡创业是近年来国家推动农村贫困地区脱贫致富、促进农民增收的重大决策部署,尽管如此,该举措能否缩小城乡收入差距仍然有待考察。受数据所限,本部分参考李永友和王超[42]的做法,使用城镇职工平均工资水平与农村居民人均可支配收入的比值测度县域内城乡收入差距(),表9汇报了返乡创业试点政策对城乡收入差距影响的回归结果。结果显示,在控制了城市固定效应和年份固定效应并加入全部控制变量的情况下,返乡创业试点变量的系数为-0.221,且在5%的水平上显著。这意味着,相较于非试点县域,返乡创业试点地区城镇职工平均工资水平与农村居民人均可支配收入比降低约0.221,即政府推动型返乡创业不仅能够整体提高农村居民收入,也有利于缩小城乡收入差距,是解决农村脱贫问题和推进共同富裕的重要渠道。

表8 进一步检验:溢出效应分析

表8(续)

表9 进一步检验:返乡创业试点政策与城乡收入差距

六、结论与政策建议

本文采用2011—2019年中国2495个县域的面板数据,以返乡创业试点政策为切入点,使用双重差分方法实证检验了政府推动型返乡创业对农民收入增长的作用机制。研究发现,返乡创业试点政策显著提高了农村人均可支配收入,有助于缩小城乡收入差距,且该增收效应存在显著的地区异质性。机制检验表明,返乡创业试点主要通过促进农民创业、带动非农就业和增进农民要素收入三种渠道推动农民收入增长。此外,本文还发现返乡创业试点政策不存在显著的空间溢出效应。

基于以上研究结论,我们可以得到以下政策启示:第一,应进一步清除农民工返乡创业的制度障碍,持续加强政府部门的扶持力度。与早期返乡农民工相比,新时期返乡人员具有一定的物质、技术与人力资本,这也是他们能够在返乡后“站稳脚跟”,最终成为乡村振兴中坚力量的基础。因此,各级政府应加大对返乡人员的创业培训和金融支持力度,最大限度地降低返乡创业门槛。同时,在经济全球化的背景下,政府部门还应该持续开展各类培训,使返乡创业人员能够适应市场的变化,提高驾驭市场的能力,增强返乡创业项目的市场竞争力和抵御风险能力。此外,地方政府还应充分考虑对返乡创业企业的优惠政策,如通过减免税费等方式减少企业的成本负担,提升农村企业的就业吸纳能力,让更多的农村家庭能够有机会参与到非农就业和乡村振兴的事业中来。第二,制定差异化返乡创业支持政策,鼓励有针对性地发展农村产业。如开发乡村旅游、休闲农业、健康养老等现代服务业,利用新产业、新业态推动本地农民创业和创造更多就近就业机会。尤其是针对西部欠发达地区,应重点实施产业扶贫政策,借助得天独厚的自然条件和地理优势发展特色产业,扩大农民工返乡创业的就业拉动效应。同时,充分利用已有园区、项目、资金等存量资源全面支持返乡创业,积极探索公共创业服务新方法、新路径,促进农村产业新发展。

① 资料来源:http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/16/ content_5593210.htm

[1] 陆铭.玻璃幕墙下的劳动力流动——制度约束、社会互动与滞后的城市化[J].南方经济,2011(6):23-37.

[2] 樊士德,江克忠.中国农村家庭劳动力流动的减贫效应研究——基于CFPS数据的微观证据[J].中国人口科学,2016(5):26-34+126.

[3] 李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(2):16-33.

[4] 李实,岳希明,史泰丽,等.中国收入分配格局的最新变化[J].劳动经济研究,2019,7(1):9-31.

[5] 刘金凤,魏后凯.城市高房价如何影响农民工的定居意愿[J].财贸经济,2021,42(2):134-148.

[6] 王青,刘烁.进城农民工多维贫困测度及不平等程度分析——基于社会融合视角[J].数量经济技术经济研究,2020,37(1):83-101.

[7] LONG H,TU S,GE D,et al.The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring:Problems and prospects[J].Journal of Rural Studies,2016,47:392-412.

[8] 贺小丹,董敏凯,周亚虹.乡村振兴背景下农民工回流与农村资源配置——基于农民工返乡后行为的微观分析[J].财经研究,2021,47(2):19-33.

[9] 李兰冰,姚彦青,张志强.农村劳动力跨部门流动能否缩小中国地区收入差距?[J].南开经济研究,2020(4):127-143.

[10] 孙武军,贾晓倩,王轶.民间借贷能提升返乡创业企业的绩效吗?——基于2019年全国返乡创业企业的调查数据[J].财贸研究,2021,32(7):56-68.

[11] 夏金梅,孔祥利.“城归”现象:价值定位、实践基础及引导趋向[J].经济学家,2019(12):58-67.

[12] LEWIS W A.Economic development with unlimited supplies of labour[J].Manchester School of Economic and Social Studies,1954,22(2):139-191.

[13] 骆永民,骆熙,汪卢俊.农村基础设施、工农业劳动生产率差距与非农就业[J].管理世界,2020,36(12):91-121.

[14] 蔡昉.中国经济改革效应分析——劳动力重新配置的视角[J].经济研究,2017,52(7):4-17.

[15] 何文炯.共同富裕视角下的基本公共服务制度优化[J].中国人口科学,2022(1):2-15+126.

[16] 张龙耀,张海宁.金融约束与家庭创业——中国的城乡差异[J].金融研究,2013(9):123-135.

[17] 王乐君,寇广增.促进农村一二三产业融合发展的若干思考[J].农业经济问题,2017,38(6):82-88+3.

[18] 黄祖辉,叶海键,胡伟斌.推进共同富裕:重点、难题与破解[J].中国人口科学,2021(6):2-11+126.

[19] 谢玲红,吕开宇.“十四五”时期农村劳动力转移就业的五大问题[J].经济学家,2020(10):56-64.

[20] 谢玲红.“十四五”时期农村劳动力就业:形势展望、结构预测和对策思路[J].农业经济问题,2021(3):28-39.

[21] 黄祖辉,宋文豪,叶春辉,等.政府支持农民工返乡创业的县域经济增长效应——基于返乡创业试点政策的考察[J].中国农村经济,2022(1):24-43.

[22] 程春庭.重视“返乡创业”增强县域经济整体发展能力[J].中国农村经济,2001(4):68-72.

[23] 赵霞,韩一军,姜楠.农村三产融合:内涵界定、现实意义及驱动因素分析[J].农业经济问题,2017,38(4):49-57+111.

[24] JAYNE T S,CHAMBERLIN J,TRAUB L,et al.Africa's changing farm size distribution patterns:The rise of medium-scale farms[J].Agricultural Economics,2016,47(S1):197-214.

[25] SIPANGULE K.Agribusinesses,smallholder tenure security and plot‐level investments:Evidence from rural Tanzania[J].African Development Review,2017,29(S2):179-197.

[26] 王庶,岳希明.退耕还林、非农就业与农民增收——基于21省面板数据的双重差分分析[J].经济研究,2017,52(4):106-119.

[27] REYNOLDS P,BOSMA N,AUTIO E,et al.Global entrepreneurship monitor:Data collection design and implementation 1998–2003[J].Small business economics,2005,24(3):205-231.

[28] 谢莉娟,万长松,武子歆.流通业发展对城乡收入差距的影响——基于公有制经济调节效应的分析[J].中国农村经济,2021(6):111-127.

[29] 唐跃桓,杨其静,李秋芸,等.电子商务发展与农民增收——基于电子商务进农村综合示范政策的考察[J].中国农村经济,2020(6):75-94.

[30] 邱子迅,周亚虹.电子商务对农村家庭增收作用的机制分析——基于需求与供给有效对接的微观检验[J].中国农村经济,2021(4):36-52.

[31] 郭峰,王靖一,王芳,等.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[32] 刘瑞明,毛宇,亢延锟.制度松绑、市场活力激发与旅游经济发展——来自中国文化体制改革的证据[J].经济研究,2020,55(1):115-131.

[33] LI P,LU Y,WANG J.Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics,2016,123:18-37.

[34] 陈熠辉,蔡庆丰,林海涵.政府推动型城市化会提升域内企业的创新活动吗?——基于“撤县设区”的实证发现与政策思考[J].经济学(季刊),2022,22(2):465-484.

[35] 陈文超,陈雯,江立华.农民工返乡创业的影响因素分析[J].中国人口科学,2014(2):96-105+128.

[36] 陈国生,李海波,喻琨,等.返乡农民工创业选择的影响因素及城际差异实证研究[J/OL].经济地理,[2022-05-15].http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1126.k.20201214.1646.004.html.

[37] 马述忠,胡增玺.数字金融是否影响劳动力流动?——基于中国流动人口的微观视角[J].经济学(季刊),2022,22(1):303-322.

[38] 郑馨,周先波,张麟.社会规范与创业——基于62个国家创业数据的分析[J].经济研究,2017,52(11):59-73.

[39] 孙学涛,于婷,于法稳.数字普惠金融对农业机械化的影响——来自中国1869个县域的证据[J].中国农村经济,2022(2):76-93.

[40] 李长生,刘西川.土地流转的创业效应——基于内生转换Probit模型的实证分析[J].中国农村经济,2020(5):96-112.

[41] 史常亮,占鹏,朱俊峰.土地流转、要素配置与农业生产效率改进[J].中国土地科学,2020,34(3):49-57.

[42] 李永友,王超.集权式财政改革能够缩小城乡差距吗?——基于“乡财县管”准自然实验的证据[J].管理世界,2020,36(4):113-130.

Can government-driven self-employment business of migrant workers returning home promote the increase of peasants’ income?Empirical evaluation based on DID model

HE Yiqinga,XIONG Ziyia,ZHANG Kea,HU Binb

(a.School of Economics and Management, b.School of Tourism, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Based on the natural experiment of the pilot project of migrant workers returning home for entrepreneurship and by using the panel data of 2495 counties in China from 2011 to 2019, the influence and its mechanism of the government-driven self-employment business of migrant workers returning home on farmers’ income have been analyzed empirically by using the multi-period difference-in-differences method. The research found that compared with the non-experimental counties, the farmers’ average disposable income in the experimental counties of self-employment business of migrant workers has increased by about 3% averagely, without significant spatial spillover effect. After a series of robust tests, the results still hold. The heterogeneity analysis indicates that the farmers’ income-increasing effect of the self-employment business of migrant workers returning home is mainly reflected in the central and eastern regions, and the development of digital financial inclusion and land transfer can strengthen this effect. The mechanism analysis shows that the pilot project of migrant workers’ returning home to start business mainly promotes the growth of farmers’ income through three channels: promoting farmers’ entrepreneurship, driving non-agricultural employment and increasing farmers’ factor income.

returning home for entrepreneurship; farmers’ income increase; government-driven

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.04.001

F323.8

A

1009–2013(2022)04–0001–14

2022-07-22

国家自然科学基金项目(72163021);江西省社会科学“十四五”重点项目(21YJ01);国家社会科学基金项目(19BJL025)

何宜庆(1961—),男,江西进贤人,教授、博士生导师,主要研究方向为金融系统工程、公司理财与金融企业经营管理。

责任编辑:李东辉