华东欠发达地区女生的教育期望与大学准备度

——基于四所“县中”高三学生的实证考察①

2022-09-01汪卫平熊艳青

汪卫平,熊艳青

(1.杭州师范大学,浙江 杭州 311121;2.复旦大学,上海 200433)

一、引言

在性别议题广受社会关注的背景下探讨女性的教育问题具有重要的理论和现实意义。中国国家统计局发布的《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》统计监测报告指出,义务教育阶段的性别差距已基本消除,在包括研究生、普通本专科、成人本专科在内的各类型高等教育中均出现了性别比例逆转,即女性占比超过男性[1],有人将这一现象称之为“男孩危机”和“女性优势”。联合国教科文组织2022年的《全球教育监测报告》指出,低年级阶段男生在数学领域的成绩优势在逐渐消失,但女生在阅读方面的优势却更加明显[2]。部分研究者基于中国西部农村和贫困地区的调查也发现,基础教育阶段女性的教育表现要优于男性[3]。更为重要的是,相对于男性,教育对女性的回报和收益更为可观,接受大学教育对女性的职业收入和社会地位的提高要大于男性[4]。

但数值上的逆转并不是也不应该成为女性教育的全部故事。落实到女性个体教育路径和社会流动上,她们依然面临诸多文化、性别和制度结构的限制[3]。与追求宏大的性别平等叙事不同的是,部分研究者开始反思“性别平等主义”政策带来的负面影响,或者说关注宏大叙事下的性别平等是否真的能够促进性别平等议题的推进,例如数学表现、专业选择等领域的性别平等悖论(gender-equality paradox)[5]。

教育期望是预测个体后续学业成就和社会地位的重要指标,也是教育和社会研究中重要的主题。与教育抱负不同,教育期望是个体对自身能力和家庭背景理性计算之后的结果,而教育期望的性别差异一直是性别研究和社会学研究的主要议题。虽然有少数研究证实部分欠发达地区的女性对大学教育有着异于常人的期许,但是关于她们是否将大学期望落实到具体的学业准备中以及落实的水平如何这一问题却鲜有涉猎。再者,虽然女性在某些方面(如入学机会)已经实现优势逆转,但这种逆转却忽视了欠发达地区女性以及将期望与准备联合考察的理论拓展,而该做法对于在“县中振兴”背景下[6]我们理解欠发达地区推动教育性别平等的深层议题却大有裨益。

二、文献回顾

(一)关于女性教育期望水平的结论不一致

一般而言,影响教育期望的因素包括理性和文化因素。理性因素涉及能力、收入等,而文化因素涉及个体所处的社区(族群)文化传统、价值、性别观念等。传统的关于教育期望的研究基本认为弱势群体教育期望较低,然而后续的部分研究逐渐发现弱势群体的教育期望并不低,甚至更高。其原因是传统的研究主要基于理性选择理论和威斯康辛模型的框架,因此他们认为弱势群体会基于对自身的能力(学业水平)和家庭社会经济地位(理想的计量经济学家“econometricians”)的考量降低教育期望。后续的研究则从文化视角出发,认为弱势群体的家庭和社区环境也能激发弱势学生的教育期望(贫困激励说),父母通过言传身教和自身的逆境遭遇鼓励子女建立更高的教育期望。

作为传统的弱势群体,女性的教育机会和学业表现虽然在不断得到改善,但是其教育期望依然受到女性身份角色和家庭观念的束缚,因此她们有可能会降低自身的教育期望,该趋势在贫困地区尤为明显。例如,对美国拉丁裔移民女性的个案研究发现,过早承担生育和照顾家庭的责任强化了女性的性别角色,因而导致了她们较低的学业期望和较早离开学校[7]。对于中国农村女性而言,阶层背景和性别身份的双重约束、社会结构和制度等因素造成了农村女性较低的教育期望和有限制的选择[8]。

但是随着女性意识觉醒、少子化家庭扩张和社会文明进步等,女性逐渐在教育期望方面实现了追赶甚至是超越男性。研究者发现,相比于1972年,1999年的高三女生的教育期望明显较高,尤其是在白人学生中更为明显[9]。部分来自中国的研究发现女性的教育期望甚至高于男性,这些利用“中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)”的研究均证实女性的教育期望高于男性,而且在城乡上均符合该趋势[10-13]。就算是那些对中国偏远贫困地区的女生的质性调查也发现,虽然她们面临父母不支持和空间距离较远的不利因素,但是她们依然对学习有强烈的渴望和“拼命读书”的韧劲[14]。即便在高等教育阶段,一项基于北京某重点高校近十年(2007—2016年)的调查也表明,相较于就业,男生出国留学的概率比女生减少了0.85倍[15]。

(二)儒家文化圈对于个体大学期望形塑的影响

文化对学习和教育氛围的影响已经得到学界的认可,尤其是儒家文化圈(Confucian heritage culture,CHC)中所具有的重视教育以及家庭对子女学习的高强度投入等,已经成为其标识之一。与西方社会不同,受中国独特的儒家文化和科举制度影响,读书氛围、文凭热、教育狂热(education fever)、影子教育(shadow education)等现象已经成为国际学界对儒家文化圈的统一认识。家庭重视读书和教育、父母强调对子女的教育投入、个体努力学习等是儒家文化圈内部学生的标签。哪怕他们远离故土踏上异国他乡的土地之后,这种儒家文化圈的学习特点依然得到了接续,人们称其为模范学生,其家庭被称为模范家庭。一项针对美国的亚裔和本土白人以及少数族裔的研究发现,包括华人在内的亚裔群体不仅有着较高的教育期望,学业成绩也十分优秀,家庭对读书和教育有着不同于西方人的投入力度[16]。美剧《初来乍到》(Freshofftheboat)中所描述的华人家庭的育人方式和理念即是对该论断的最好印证——剧中的母亲对于家庭中三位子女的教育期望和学业期许有着超乎当地社区和学校的标准。研究者基于全美教育追踪调查(National Educational Longitudinal Study)发现,虽然相对于以前的高三学生,女生的教育期望提升十分显著,但亚裔学生的教育期望提升水平最高[17]。

在传统儒家文化圈读书氛围的浸染下,一些底层的弱势群体似乎也有着较高的教育期望水平。在中国情境中,尤其是中国的高考制度使得大量的农村和贫困地区的学生实现了阶层跃升,因此读大学成为诸多低阶层群体渴望实现阶层跃升的通道(例如吴晓刚等人提出的“极度向上流动假说”,Extremely upward mobility[18])。“寒门贵子”“鲤鱼跃龙门”等传统文化价值对儒家文化圈内部的底层学生的教育期望激励似乎更为明显。向芯对中国西南部一个极度贫困县城27名高中生的调查发现,学生及其家庭都对考大学表现出极强的渴望,因为读书对他们而言意味着舒适和有尊严的未来,是家庭责任和集体投资的途径以及个人实现自由的现实道路[19]。部分研究者将儒家文化圈底层的这种文化称为“家庭互动视角下父母与子女的话语建构和情绪渲染”,父母以自身的牺牲和卑微角色潜移默化地激励子女的教育期望[20]。

(三)大学期望与大学准备之间的联结

大学准备期是个体实现从高中到大学过渡的重要环节。因此在当前中学—大学衔接过程的研究中,部分研究开始关注其中的大学准备行为和策略。这些研究关注大学准备行为、暑假安排(summer vacation)[21]、大学选择/申请过程(college application process)[22]、大学信息(college information)、入学路径(enrollment path)、学业/升学规划师(school counselor)[23]、入学前表现(college-ready performance)、大学先修(预备)(advance placement)课程等。

其中,大学准备度(college readiness)是关于高中—大学过渡阶段中较为成熟和可操作并被中国本土情境化的理论和实践之一。大学准备度指的是个体为了成功进入大学并在大学中实现较好的适应和发展,在进入大学前的阶段中所做的认知能力、非认知能力、信息、政策知晓等方面的准备工作。大学准备度是美国教育部门、高校以及学者们长久的研究方向,随着近年来国内新高考改革的复杂化和学生选择的多样化,大学准备度的概念才开始被引入到国内的教育研究情境中[24]。就当前而言,大学准备度是预测学生后续大学机会和学业表现的重要指标之一,也是相对而言可以更为容易地帮助弱势群体学生扭转高等教育入学机会差距的实践之一。

在美国的大学准备度的研究中存在多种界定和操作,较为主流的有美国大学理事会的“大学准备和成功系统”(College Board Readiness and Success System )、美国院校研究会下属的“大学与职业准备度中心”(The College & Career Readiness & Success Center)、ACT 每年发布的高中生《大学与职业准备指标报告》(ACTCollegeandCareerReadinessStandards),以及州层面发布的大学准备度系统,其主要融合在各州“核心共同标准”(The Common Core State Standards)框架之内。相较而言,俄勒冈大学David Conley教授团队开发的大学准备度是一个较经典的框架。他们将大学准备度划分为关键认知能力(Key Cognitive Strategies)、关键内容能力(Key Content Knowledge)、学业行为(Academic Behaviors)和情境化能力与意识(Contextual Skills & Awareness)四个维度(见表1)[25]。

表1 David Conley 教授团队开发的大学准备度框架

个体拥有教育期望并不能直接转化为后续的学业表现和教育成就,更为重要的是个体需要将教育期望转化为实在的大学准备行为或策略。有研究发现,教育期望能够促使个体进行更好的大学准备,例如进行大学信息收集和为更高水平的学业而努力[26]。但也有部分研究指出,过高的教育期望有时并不能促使个体更加努力,相反它会导致个体的学业焦虑和不良心理健康表征[27]。以美国为例,有研究发现1990年代的青年学生群体期望过高,野心勃勃,有动力却没有方向[28]。

基于上述文献回顾可以发现,女性教育期望的高低仍然存在争议,尤其是贫困或欠发达地区女性的教育期望是否高于男性没有定论,这其中的原因涉及对期望和抱负的混淆以及样本的差异。部分考察期望性别差异的文献也并没有对其中的女性期望进行更为细致的考察,尤其是缺少对期望的概念和层次的复杂性的考量。此外,上述研究并没有将期望与准备置于同等的框架中进行检验,因而这种研究对于期望或准备的考察可能会缺乏有效的评价,更遑论去考察匹配类型的影响因素了。本研究试图弥合上述不足,进而了解在当前以“学生选择权增多”为特点的新高考改革背景下,中国欠发达地区“县中”高三女生的教育期望及其大学准备程度。具体回答如下几个子问题(见图1):(1)贫困地区“县中”高三女生的大学期望水平如何?(2)贫困地区“县中”高三女生的大学准备行为如何?(3)高三女生的大学准备度与大学期望之间是否匹配,存在何种类型?(4)影响女生大学期望与准备匹配类型的因素是什么?

图1 本研究的分析框架

三、研究设计

本研究利用复旦大学团委暑期知行计划与“县中”合作的机会,首先遴选出安徽、江西、江苏、山东等四省下辖的四个地级市,其次分别从四个地级市中选择经济排名靠后的四个县,最后选择其中的“县中”高三学生进行全样本调查。本研究的问卷发放、填写、回收和录入都得到了有效监督,一定程度保证了较高的问卷回收率和填写质量。上述四个县中,除了江苏省下辖的一个县之外(人均GDP在本省倒数第四),其余各县在本省的GDP与人均GDP均处于倒数第一的位置。具体而言,江苏A县、安徽B县、江西C县、山东D县在2019年的人均GDP分别为:10.64万元、4.35万元、3.07万元、3.46万元。第一产业在各县三大产业中所占的比重均达到15%左右。本研究共收集到3889份问卷,剔除无效样本以及关键变量缺失的样本后,最终共获得3826份有效问卷。其中,女生有1975人,占所有学生的51.62%。由于部分主要变量存在不同程度的缺失,且部分变量缺失率高于15%,所以我们采用缺失值插补的方法,避免采用列删法而遗失有用信息。具体来说,我们采用单一插补的方式,对连续变量采用均值进行插补,而对分类变量采用众数进行插补。

本研究的被解释变量为大学期望和大学准备度。对于大学期望,我们借鉴教育期望的主流测量方式,在问卷中询问学生“您期望完成什么教育程度”(2)教育期望的答案分别是“现在就不想读(9)、高职专科(15)、大学本科(16)、硕士(19)、博士(22)”。括号中的数值代表研究者后续将期望作为连续变量(年)进行编码时的赋值。。为了捕捉更多细节,本研究还基于专业类型和学校层次分别通过分类和连续变量形式考察期望。对于大学准备度的测量,我们借鉴 Conley 的大学准备度框架,考虑到中国高等教育入学招生考试的特点以及可操作性,采用了关键认知能力、学业行为、情境化能力三个维度。(1)关键认知能力主要测量学生是否具备大学层次需要的语言、思维和逻辑能力,我们采用高考中最重要的语文和数学两门学科的学生主观评价作为代替性测试对象[29-30],其中,数学(3)这五道题分别是:能清楚地知道题目涉及的知识点;能计划好解决问题的思路;对最终得到的答案有个回头思考过程;会质疑题目是否出错导致无法得到答案;会试着探索更好的解题方法;对自己的解题正确率有预判。和语文(4)这五道题分别是:会注意写作过程中开头与结尾的衔接;能将论点与论据联结起来;会注意论点的提出是否符合逻辑;能通过草图改善观点和推理过程;在写的过程中能联想起以前读过的内容、材料;会对文字、语法进行检查。科目各有五道题。(2)学业行为测量的是学生为上大学而作的学习和心理上的准备,共四道题(5)这四道题分别是:我计划在高考前接受备考辅导培训;我会针对性提升自己的薄弱科目;我已经或计划去参观心仪的大学校园;学业努力程度。。(3)情境化能力指的是学生为进入大学而对录取过程和招生政策的了解和知晓程度(6)这几道题分别是:我知道我所心仪大学的录取分数;我知道可以向谁请教填报大学志愿;我知道大学填报志愿的过程;我和在校大学生谈论过大学校园学习与生活;我了解保送生、特长生、自主招生等特殊招生政策;我了解专科升本科的政策(如自考);我了解贫困地区定向招生政策;我了解大学奖、助学金政策。。

上述所有单项指标的测量全部采用李克特五点计分法,在实际分析时转化为十进制的0~100取值。在此基础上,我们采用因子分析法从各指标维度下提取出一个因子,并将其进行离差标准化转换,将取值固定为0~1,接着又将其取值转化为0~100。得分越高,代表学生的大学准备度越好。由于我们对大学准备度三个维度的测量采用间接方式,因此我们对大学准备度的三个维度分别进行内部一致性检验。其中关键认知能力维度整体Cronbach’s α 系数为0.8613,分题项Cronbach’s α 系数均高于0.8;情境化能力维度整体Cronbach’s α 系数为0.6782,各题项Cronbach’s α 系数均高于0.6;学业行为维度整体Cronbach’s α 系数为0.6043,各题项Cronbach’s α 系数也均高于0.5。因此除了学业行为维度,问卷总体呈现了良好的内部一致性。

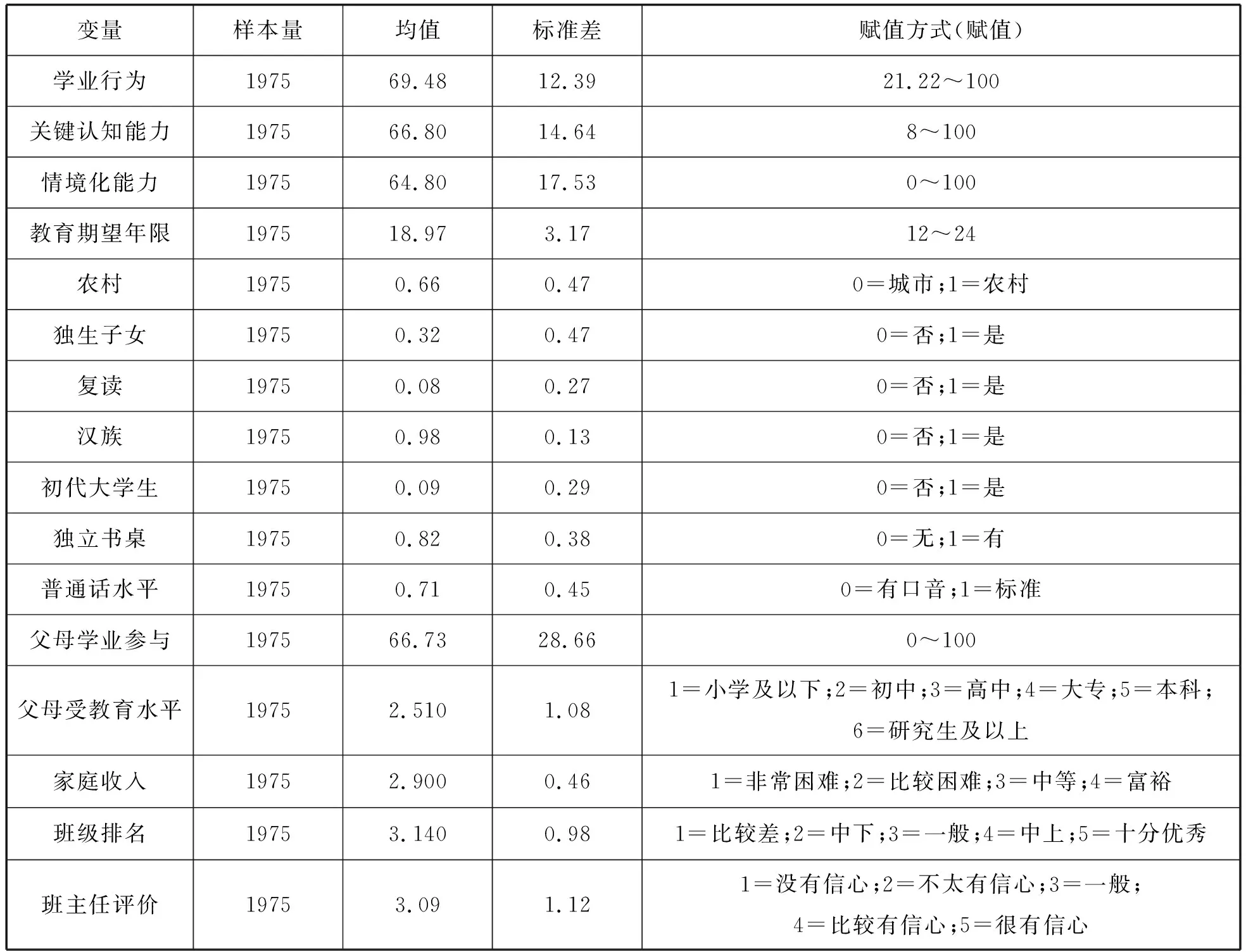

性别是本研究最重要的考察变量。本研究的解释变量为户籍、复读、民族、独立书桌、父母受教育水平、家庭收入、班级排名、班主任评价(7)该指标是在问卷中询问学生“班主任对你考上二本以上大学的信心”。、是否家庭第一代大学生(8)该指标的测量主要是在问卷中询问学生其“家中是否有其他大学生”。、独生子女、父母学业参与等。借鉴已有研究的做法[31-32],本文将“父母和我讨论学校发生的事情”作为父母学业参与的代理变量。该题项采用五点计分法,在分析时进行十进制转化,转换为0~100取值,得分越高,代表父母的学业参与越多。表2报告的是女生样本主要变量的描述性统计结果,可以看出,情境化能力是大学准备度中表现最低的维度。女生样本中农村学生占比为66%,独生子女的比重为32%,复读学生的比例仅为8%,汉族学生比例为98%,家庭初代大学生的比例为9%,家庭拥有独立书桌的比例为82%,普通话水平标准的比例为71%,父母学业参与水平为66.73,父母受教育水平是初中左右,家庭收入主要在中等到比较困难之间,班级排名主要在一般到中上之间,班主任对自身考上二本的信心水平主要在一般到比较有信心之间。表3为各学校的样本分布情况。

表2 女生样本主要变量的描述性统计结果

表3 各学校样本比例

四、研究结果

(一)女生的教育期望水平

表4报告的是教育期望水平的性别差异,我们分别采用四种方式进行考察。从教育期望的年限来看,女生的教育期望高于男生;从教育期望的分类水平来看,女生(44.66%)在大学本科层次上低于男生(52.62%),但是在硕士和博士层次上的期望要显著高于男生;从专业类型来看,女生(56.69%)期望就读与高回报相关的专业(9)参考已有研究的观点,本研究对于专业类型的划分如下:(1)与高回报不相关:体育类、军事安全类、生物/化学/数学/物理/地理类、环境/材料类、历史/考古/哲学类、语言/文字/新闻/传媒类、教育/心理类;(2)与高回报相关:土木/建筑/规划/艺术类、法学/政治类、计算机/网络/信息类、经管类、医药医学类、工程技术类。的比例要显著高于男生(44.62%);但是在期望学校的层次来看,女生(56.66%)期望就读重点大学的比例要显著低于男生(63.59%)。

表4 欠发达地区女性教育期望的水平

其中较为有趣的有两点。其一,女生的大学期望更多停留在硕士及以上水平,而男生的大学期望则基本在本科和硕士两个水平。其二,在专业类型和学校层次两方面,性别差距有截然相反的趋势。我们认为,女生的专业期望之所以体现出对教育回报和收益的更多渴求,这可能与她们较为劣势的家庭背景相关,因而她们的专业选择要更为理性。但是在落实到具体期望的学校层次上,女生更倾向于保守估计自己的能力与家庭可支付的成本。这一结论与已有研究发现的女性的教育期望更容易受到外在资源约束的结论是一致的[7],而且就算是与男生具有相同的学业水平,女生的期望学校层次也依然相对较低。

(二)女生的大学准备行为水平及其具体表现

图2报告的是女生在大学准备度各维度的表现以及与男生的差异。研究发现在学业行为和情境化能力两个维度上,女生的大学准备水平高于男生,但是在关键认知能力上,女生(66.80)的表现稍弱于男生(67.63),但差距并不大。

图2 调查对象在大学准备度各维度的表现

我们进一步考察了在关键认知能力维度上的具体指标。基于对语文和数学两个科目的深入考察(见图3),发现在数学科目上,男生的表现明显优于女生,但在语文科目上,除了在“通过草图改善观点和推理过程”维度上的男女差异并不明显外,女生的表现明显优于男生。上述发现也基本符合当前研究中有关学业表现方面性别差异的趋势:女生在以记忆和写作等为特点的语文和阅读方面表现较为突出,但是在以理性、推理、逻辑为特点的数学学习上的表现较为弱势[33]。比较两个科目性别差距的趋势可以看出,在数学科目上男生的优势要显著大于女生在语文科目上的优势,二者的综合也就导致了图2中关键认知能力上男生的微弱优势。

图3 关键认知能力具体题项上的性别差异

(三)女生大学期望与准备之间的匹配类型

我们将教育期望与大学准备度进行综合考察,进而探索期望—准备匹配的学生类型。本文采用K-means聚类分析技术对期望和准备度的匹配类型进行分析。需要注意的是,从理论上来看,期望和准备度的两两匹配应该存在四种类型。但是基于期望的激励作用来看,“低期望—高准备度”类型的学生在逻辑上并不存在。结合3~8类的聚类分析的拟合结果,本研究最终确定了三种聚类类型的学生。

图4报告的是三种类型学生及其在教育期望和大学准备度上的表现。第一类学生是“高期望—高准备”类型,占全体女生的34.03%。该类型学生不仅有较高的大学期望,而且她们还具有将期望落地的实践。她们在学业行为、关键能力和情景化能力方面的表现都非常突出。第二类是“中期望—低认知”类型,占全体女生的48.46%。该类型学生的教育期望相对居于中间水平,虽然她们的大学准备水平也不低,但是让人讶异的是,她们在关键认知能力上的表现明显低于大学准备度的另外两个维度。第三种是“低期望—低准备”类型,占全体女生的17.52%。该类型学生的大学期望相对较低,更为重要的是她们的大学准备度水平更低,尤其在情境化能力水平上表现极为劣势。换言之,该类型的女生对于招生分数线、录取政策、奖助学金等大学信息知识的欠缺非常明显。

图4 不同类型女生在主要变量上的水平

需要注意的是,我们并不能将第三类学生简单归为“自我放弃”的坏学生。从大学期望而言,她们的期望水平与其他两类学生相较而言并没有明显的差距。

(四)影响女生大学期望与准备匹配类型的因素

表5报告的是影响女生期望与准备匹配类型的因素。在具体分析过程中,考虑到学校之间的异质性以及特殊文化和地理环境等因素带来的遗漏变量问题,我们进一步控制了学校固定效应。如表5所示,在对全样本女生的分析中可以发现(模型1和模型2),来自农村、汉族的女生更可能成为低期望—低准备类型,但农村变量不具有统计显著性。相反,有复读经历、家中有独立书桌、父母学业参与水平高、父母受教育水平高、班级排名高的女生,她们有更大可能会成为第一类和第二类学生。我们进一步将女生分为优等生(模型3和模型4)和中等及以下(模型5和模型6)学生两类(10)优等生的划分是班级排名为“中上”和“十分优秀”两类,中等及以下学生的划分是“一般”及以下的所有类型学生。。研究发现,对于作为优等生的女生而言,具有独立书桌、父母参与水平高的更有可能成为第一类和第二类学生。对于中等及以下的女生而言,有复读经历、父母参与水平高、父母受教育水平高更有可能成为第一类和第二类学生。同样作为重要他人(significant others)的班主任,如果对于女生具有较高的期待,也会使学生更有可能成为第一和第二类学生。

表5 女生期望—准备匹配类型的影响因素分析

比较优等生和中等及以下女生可以发现,她们的影响因素有着细微差异。复读经历对中等及以下学生影响更明显;独立书桌只对优等生起作用;父母受教育水平只对中等及以下学生有影响;家庭收入对优等生影响更明显。就复读经历而言,中等及以下表现的女生有过高考经历,她们对自身的应考能力、大学情境、政策信息也更为熟悉。从更为宏观的角度来看,家庭的物质投入和文化情感投入两方面中,情感投入对女生成为“高期望—高准备”的学生更为有效。

五、结论与讨论

对县域中学高三女生教育期望的考察,对于我们深入理解教育领域性别平等、“男孩危机”以及“县中”教育生态具有重要的理论和实践意义。基于华东四省欠发达地区四所“县中”高三女生的考察,本研究发现女生的教育期望显著高于男生,但是在期望学校层次上,女生不如男生。当前女生的期望和准备的匹配上存在“高期望—高准备”“中期望—低认知”“低期望—低准备”三种类型。要引起重视的是,本研究所调查的学生中有接近五分之一的女生的准备与期望明显不匹配。影响匹配类型的因素主要是城乡、复读、父母受教育水平、父母学业参与等维度,即家庭文化资本的影响比物质资本更为明显。作为重要他人[34]的班主任,其对女生的期望程度、准备与期望的匹配类型有显著的影响。

与已有研究不同的是,虽然女生在期望年限与期望类型上有更高水平,但本研究发现在期望学校层次上,女生似乎更为保守,她们倾向于低估自身的学业能力,导致对重点大学的期望显著低于男生。该结论与西方研究中发现的女生比男生更期望读四年制大学(four-year degree)的结论有所不同[35]。基于期望和准备度的综合考虑,本研究确证了三种类型的女生,她们在期望与准备度的匹配上存在显著差异,尤其是在准备维度上的差异相当明显。其中在关键认知能力上尤其是数学素养上,女生的表现较为劣势。换言之,本研究发现,尽管第三类女生的教育期望并不低,但是她们的大学准备度表现并不理想。这种不匹配的模式后续也有可能带来“错误愿望综合征”(false hope syndrome)[36]的危险。与西方社会不同的是,儒家文化圈内部的读书传统氛围以及中华人民共和国社会改造和文明改革带来的变化为女性受教育机会的改善提供了最根本的制度和文化基础。而且相较于儒家文化圈内部的其他国家(如韩国与日本),中国女性社会地位的改善尤为明显。这也是中国东部欠发达地区女生教育期望和学业表现优势逆转的原因之一。

尽管女性在高等教育阶段已经实现了性别逆转,但是当女性进入更高层次的教育阶段之后,性别角色和文化传统带来的性别不平等并没有随着教育程度的提升而消失,恰恰相反,在博士阶段甚至是走向劳动力市场时[37],女性依然面临性别特征带来的诸多限制(例如劳动力市场的性别隔离)。对于处于弱势的女性而言,大学教育之于她们不仅仅是实现阶层流动和改变家族命运的动力机制,教育不能也不应该被视为是一种实现成功(“人上人”)之前必须经历的苦行僧式的洗礼。更为重要的是,长久的学业坚持应该给她们带来教育本身所具有的对个体心态、心理和认知成熟等方面的培养和熏陶[38]。也许这样对于女性而言,通过学业韧性实现教育和社会地位的跃升之后,依然能够享受教育蕴含的纯粹知识本身。

需要进一步说明的是,虽然当前女性在基础教育—高等教育阶段的入学率上已经实现了优势逆转,但学界并未停止或失去对女性教育期望和学业表现的研究热情。这种做法的本质源于研究者对女性教育优势逆转的表现及深层原因的担忧。除了人们普遍认可的女性的学业韧性、高期望和心理成熟度、少子化以及专项招生计划等学业优势,或许还存在一种更为隐秘的制度和结构性的原因,即女性的相对优势很可能来自当前强调规制的高竞争性选拔考试带来的,抑或是教育筛选的学生人格存在的性别差异[39]。这种考试制度更青睐女性,对于男性而言则更容易养成反学校文化和离校的情绪。从这个层面上讲,女性教育优势的形成,尤其是在欠发达地区女性的教育逆转,与其说是女性的胜利,倒不如说是男性的集体溃败带来的女性的相对胜利。因此女性的胜利,很难融入进社会集体胜利的宏大叙事。所以,落实到实践层面,本研究也很难给出具有可操作性以及弥合上述矛盾的实践启示,唯一的启示可能在于引导人们更多关注教育领域性别优势逆转带来的社会整体性的问题[40],例如女性在就业市场上面临的更加激烈的竞争[41]。女性教育优势的逆转是性别平等进步的体现,但也要注意该种叙事背后的隐含条件和潜在假设。对于女性而言,也许未经磨难而获得成功值得赞许,但简·奥斯汀的小说《诺桑觉寺》的主人公凯瑟琳所经历的教育与社会化过程中的曲折和感悟,似乎更符合社会的真实情境[42]。因此,虽然数字层面彰显了女性教育的胜利,但社会层面女性教育优势的逆转任重而道远。