温州地方士绅的个体灾害史

——以刘绍宽《厚庄日记》为例

2022-09-01吕孙伟

吕孙伟

(河南大学,河南 开封 475001)

灾害史研究中“见社会不见人”的非人文化倾向受到了学界的关注,一个完整的灾害过程理应包括人类和人类社会对灾害的反馈[1],突出以“人”为主体的个体灾害史研究可丰富当前灾害史研究的内容和面相。笔者基于刘绍宽(1867—1942)所撰的《厚庄日记》,试图勾勒刘绍宽的“个体灾害史”,展现个体在面对自然灾害时的生命体验和心理、行动反馈,以此折射从“旧学”到“新知”的个体知识转型和地方士绅的责任意识。

一、偶发的体验:刘绍宽对本地灾情的记录

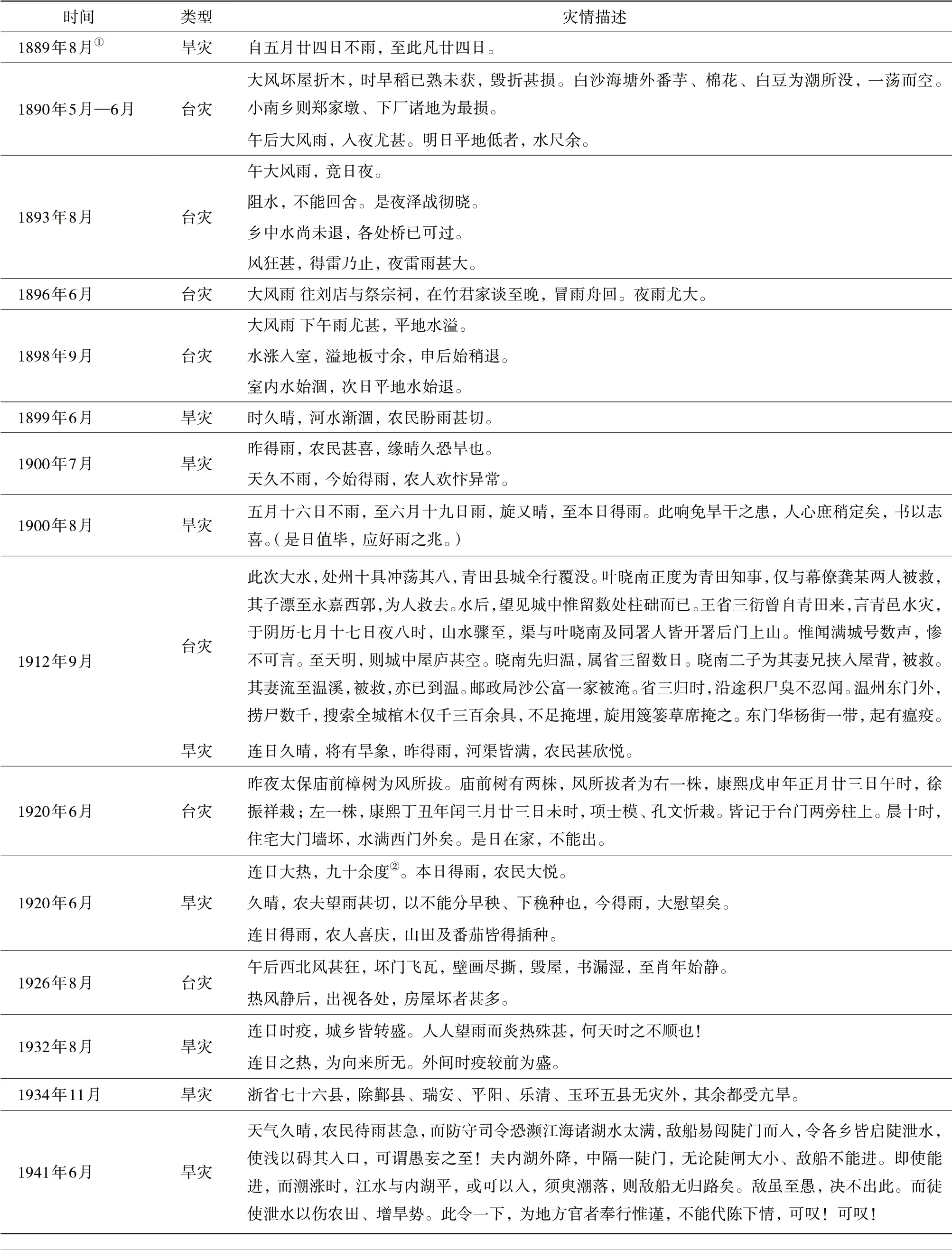

温州地区属于亚热带季风气候,灾害性天气时有发生。其中,台风及暴雨、伏旱天气所造成的台灾及水灾、旱灾对农业和人民生活的威胁较大[2]238-245。在《厚庄日记》中,刘绍宽屡次提到农民久旱逢甘霖后欣喜若狂的场面,但对于台灾的记录多半是寥寥几笔,甚至只在日期旁边写上短短的“连日飓风大雨”,表1将刘绍宽对旱灾、台灾的记录情况如实陈列:

表1 《厚庄日记》中对旱灾、台灾的记录

刘绍宽对本地灾情的记述并不全面,频率也不高。除却1898、1899、1900 三年连续记载外,1900年至1912 年的灾情记录相隔12 年,此后记载相隔时间较长,间隔几年不等,最后两次记载偏向于时政记录。

相较于日记的整体篇幅,刘绍宽对温州本地灾情的记录篇幅极少,并不是因为温州本地灾情频率不高、不严重。查阅温州地方志,自1888 年21 岁的刘绍宽开始写日记至1942 年75 岁停止写日记,温州地区遭受比较严重的旱灾年份为1893 年、1894 年、1902 年、1907 年、1911 年、1929 年、1933 年,温州夏季两个月时间不下雨是常见的,80 天不下雨乃至140 天不下雨,也有记录[2]245-246,而温州地区遭受比较严重的水灾或台灾年份共有30年[2]243。可以说,在刘绍宽生活的时间里,温州几乎年年有灾。

《厚庄日记》中所载的灾情不仅频率低且与地方志中所载的高烈度灾情不符,甚至多数不重合,其可能性有三:第一,方志所载的灾情有一定的区域性。刘绍宽目力所及之处和方志所载的灾情发生的区域未能重合。第二,刘绍宽对农事失敏。从家庭背景来看,刘绍宽的父系宗族是“世居白沙,历有年”的白沙刘氏,其养母来自“关西之巨族”杨氏,父母双方都来自地方素有名望、财产雄厚的豪门。后来刘绍宽以教书为业,1890年他就“设塾于家”[3]25,成了专职于教书的地方知识分子。由此,刘绍宽从土地中慢慢地抽离,对实际发生的灾情失敏,只能捕捉并记录到“久旱逢甘霖”后“农人喜庆”的情况,以及对他能造成直接影响的灾害。第三,随着年纪的增长或因工作渐忙,刘绍宽对常发的气象性灾害多见不怪导致失敏,同时对日记所载内容取向发生了变化,对记录常发的灾害失去兴趣。如1911年平阳飓风大水,平阳三港各乡淹没居民数万。八月末又发台风,降水量超过2 909毫米,为历史最高纪录,永嘉、瑞安、平阳淹死数万人,飞云江上死尸横流[2]243-249。据《刘绍宽日记》序言,刘绍宽此时为温州府官立中学堂教师,诸事繁忙“渐入事界”,导致“省记遂疏,作辍无定”[3],1911年6月到1912年6月便没有写日记,也就没有记录这次严重的灾情。1912年温处大水灾,“波及者十余县,死者廿万人,其奄奄垂毙者更不知其凡几”[4],但刘绍宽此时正忙于事业。1912 年8 月15 日,他“办公文二件,一为小学补助金照会各小学”;9 月17 日台风袭来,他“办公文一件,审定女子模范两等小学议案”;9 月18 日暴雨,他“办公文三件”[3]543,因而直到9 月23 日才将此次大水所造成的影响简要记录在日记内,实际发生的灾情对刘绍宽的生活影响不大,他仍能在台风天气中完成自己的工作。随着年龄的增长,60岁后的刘绍宽对台风所带来的影响便不再记述。

灾害对于刘绍宽来说只是偶发的生命体验,体验后也并不一定在日记中详列。刘绍宽对地方灾害的记录并不能全面地反映温州地区整体的灾害史,却能从中折射出地方士绅对灾害的个体感悟,勾勒个体的灾害史。

二、个体反馈:刘绍宽对灾害的思索和实践

行龙认为:“灾害有多种多样,它给社会和个体带来的影响程度不同,不同的社会群体对不同的灾害有着不同的体认和应对,甚至对同样的灾害也有不同的体认和应对,如此等等,纷繁复杂。”[5]具体到刘绍宽这个案例上,作为知识分子的刘绍宽曾在日记中对灾害发生的原因进行过思索,展现出“旧学”到“新知”的转型;作为地方士绅的刘绍宽时常思考救荒的手段和方法,并参与救济灾荒的过程中,体现了其地方士绅的公共责任意识;作为个体的刘绍宽因灾害带来周遭世界的变化也波及个体的内心深处,使其产生新的哲学思考。

1.从“旧学”到“新知”:“灾害记忆”中的近代转型

清末地方士绅获取外界信息的手段有限,视野原本是狭窄的。类同于1902年温州地区暴发疫灾后,刘绍宽表弟病故,亲戚“自湖北奔丧回”,刘绍宽才得知“湖北瘟疫亦甚盛”[3]335。随着近代媒介的普及,报纸拓展了地方士绅的视野。1890 年,刘绍宽成为平阳订阅《申报》第一人[6]380,刘绍宽在日记中对灾难的记录也延伸到了全国乃至全世界范围。尤其是在1931年后,随着中华民族、国家危机的不断加深,地方士绅加大了对时政的关注,刘绍宽在日记中时常誊抄全国各地的灾情,如“湘水灾百年仅见,溆浦掩埋尸骸数千,六日午间洪水暴发,湘水暴涨”,“阅报纸,连日大雨,芜湖决堤,淹田廿万亩,南京市尽成泽国……镇江秋收无望,江阴大雨三昼夜,水灾奇重”,“水势近至大江左右,远及南之珠江流域、北之黄河、永定河等,约计两广、苏、浙、皖、赣、两湖、豫、鲁、冀等十余省,均罹水涝”,“浙水灾后,浙西产米之区秋收无望”[3]1122-1124。

跟随报纸的报道,地方士绅的视野更进一步地拓宽到了全世界范围。1934年6月,刘绍宽根据报纸誊录全球灾异情况:“报载,六月二日,美国中部酷热,死者已有四十人,而蒲持、孟泰那反有风雪,一夜间积雪数寸。又云芒太那州、华盛顿州、埃韦贺州在六月初旬居然有雪暴,而威①底本作“盛”。斯康辛州之蜜尔华基城与芝加哥则温度高至一百零二三度②华氏度,换算摄氏度为38.9℃至39.4℃之间。,皆仅见之奇热也。土耳其波鲁区域大雪,柏勒第及基齐伽哈曼两地已冻毙羊四十四头、牧人一名”,又载“马赛陡起飓风,直扑法国南部伏喀吕斯与拿尔两省,致遭重大损失……朝鲜,二日黄海道西洋海岸大暴风雨”[3]1383-1384。这种偶发性的对国外灾情的关注,推测是刘绍宽此时在思索有关世界局势的话题。另外一种记录国外灾异的原因是情感的宣泄。1938年7月,刘绍宽听闻“日本于六月间山崩有千余处,又于七月五日本乡原川县发水,死百余人”,他感叹道:“此等天灾,在黩武用兵之后,应是亡国之症,而近世全不警畏,岂无真天道欤?”[3]1842

除了视野的拓宽外,“新知”即西方科学知识的传入,也改变了刘绍宽对自然灾害的看法。早年的刘绍宽多从云雨变化中预测未来天气,实际上这利用了传统的风水知识。1892年六月二十四日③该段论述均采用阴历。,温州多日未雨,刘绍宽见云状便大胆预测:“廿二日晚日落,云气红紫,占有风雨。昨宵海鸣彻旦,本日云色甚异,雨当在即”,结果应验。七月十日,刘绍宽见“今晚云色变异,似有将雨之象”,此时久旱,农民“望雨甚切”。七月十五日,刘绍宽见“午后云似鱼鳞”,查占云:“鱼鳞不雨亦风颠”,结果隔日风雨大作,“河水尽通”[3]61-62。1892 年冬天,“河水镇日作冻,冰厚二寸余”,老人说“此奇冷,三十余年矣,又云明年秋季必稔”,老农的说法却没有应验[3]64。1893年四月八日,刘绍宽根据“俗以是日雨”,判断当年有旱情[3]70,结果当年从十月中旬开始,乐清连旱90天,其他县也受到旱灾影响[2]246。随着刘绍宽不断地阅读诸如《第十二次环游地球记》《原善》《算学公式及原理》《初等代数学讲义》《物理小识》等科普读物[7]25-27,一些用近代科学知识解释自然现象的案例在《厚庄日记》中出现。如1899 年七月十三日,温州遭遇龙卷风天气,因远看积雨云呈漏斗状舒卷下垂,古人误认为龙下挂吸水,俗称“挂龙”。刘绍宽在日记中分析:“俗云‘挂龙’,旋晤金君伯昭,云:云为飓风所旋团而下,垂至海,带水而上,中有电,能吸水也。按,此犹置水于盘,以于搅而旋之,水旋中亦有低洼之处,即此理也。”[3]254便是利用了科学知识分析天气现象。1899 年七月二十五日的午后,惊雷击中“本村庞九德之屋脊,循柱而下,击碎其谷秤,而柱并不伤”[3]281,刘绍宽前去核验情况,发现“盖秤钩系铁所为,故引电而下也。柱上悬有罗筛,并无伤损,缘罗系丝质,不能引电故也”。此处是他学习了有关绝缘、避雷针的知识后,对雷击现象做出的科学解释。

在日记中誊抄报纸上登载的科学知识也成了刘绍宽的“日常”。如他曾誊抄报纸上有关1931年长时间暴雨天气的科学解释:“上海天文台台长意氏,谓淫雨原因有二:一、中国珠江流域在赤道以北之低纬度地带,照气象惯例,欲淫雨停止,必先有飓风。今年飓风同本降临,且扬子江流域最近受到安南与南华之湿气侵入。而扬子江以北,气压较高,空气较冷,是以湿气与冷气相遇,即凝结为雨,与赤道下之新加坡、西贡等处无异。二、扬子江流域湖沼河流之薰蒸,与空气间冷气接触,故暴雨愈益增加。”[3]1124

刘绍宽在日记中对灾害的探究,涉及了灾害的成因、灾害的特点等。早年的刘绍宽由于阅读视野狭窄,近代科学知识积累较少,对天气的预测依靠传统方法,此后由于不断地阅读和接纳近代科学知识,对灾害的思索也逐渐地“科学化”,表现出从“旧学”到“新知”的个体知识转型过程。

2.地方士绅的责任:刘绍宽对灾害治理的探讨和实践

清末民初以降,民生凋敝,由灾变荒的频率越来越高,灾害造成的负面影响也愈发严重。刘绍宽作为地方士绅对民生凋敝切身所感,也出于地方士绅的责任心对灾害治理进行了有益的探讨和思考。

1931 年江淮大水灾情严重,总计5000 多万人口受灾,40多万人死亡,受灾农田近1.5亿亩[8]。刘绍宽在《书高吹万螟考后》中思考了历代灾害和秕政的关系:“乃今螟虫之害如彼,政治之寙如此,又安能禁人之不言耶?且夫民国缔造以来,天灾时变,无岁蔑有,岂特螟之一端哉!今岁水灾泛滥十六行省,试取《五行志》而稽之,所言致灾之由,又无一不有。论者举以水利不修,痛心疾首于连年之兵祸,是则然矣,然亦思连年兵祸之所以不息者,不更由然者哉?”[7]22实指政治的黑暗导致了连年灾祸的发生。他又在日记中写道:“五千万灾民,一万万公债,平均每人只得二元,其中还要扣除赈灾官员之办公费,若再减少一半,则每一灾民至多得赈数角耳。如前年陕甘旱灾,中央及各慈善家汇去款项数百万元,被冯玉祥电令陕甘两省当局,用‘赈款暂拨军粮’六字,完全断送之。”[3]1129表明他对赈灾实际效用的极大忧虑。刘绍宽认为:“这个惨灾,实是由于历年武装同志们穷兵黩武,致使森林水利不修而酿成。”[3]1133

1933年5月11日,刘绍宽在日记中论述了农村的救济问题,他认为重要的任务是:恢复农民的生产能力,筹备农民生产所必要的条件,使农民能摆脱帝国主义的榨取,使农民能理脱高利借贷的剥削、改良农业生产技术。具体的解决办法为:首先,成立农民资金借贷所,成立农具、种子借贷所,成立垦荒或移民事务所,大规模地疏江导河、筑堤建闸、开渠凿井。其次,实行贸易国营,有害及无益商品无由输入、原料勿使漏出;使帝国主义者不得吸膏吮血及高利借贷。同时,他又论述了中国农业凋敝的原因:一是连年内乱,田地荒芜;二是水利久弛,旱涝为灾;三是交通阻隔,边地失垦;四是米捐滞运,外来粮输入;五是农术不精,收量浅薄;六是禁米出口,阻碍流通;七是关税无法制止外输[3]1289。刘绍宽的观点不算新奇,却也是地方士绅积极思索农村问题的一种表现。

1934 年11 月6 日,刘绍宽誊抄有关赈灾救济的报论,载为:“报论,江苏发行二千万公债,十分之九用以兴修水利,根本不谈振(注:赈的本字)字,而实际上努力以工代赈之工作,其所及于灾民之泽甚溥。浙省工赈注重于筑路,如临安来客述及该县田亩十九均赤地,昨日於潜来省请愿代表,谓该县灾民达六万四千余人,此种灾民欲其能利用公路以推进建设,实不可能。吾人苟不能积极兴修内地之水利,一面改良农民之生活,转为帝国主义者加紧侵略利便之机会,而贻来日无穷之大患云云。”刘绍宽对此评论道:“兴修水利为工赈,此所谓因民之所利而冯国璋利之也。若以筑路为工赈,则非利民,而转以厉民矣。”[3]1433表明了对工赈最终收益获归军阀的担忧,又暗示了对农民的不信任。这种对农民的暧昧态度在日记中常有出现。如1941年8月5日,刘绍宽见万全乡农民去年收成之后“忽以风灾歉收,再请减租,于是全乡效尤,并无报灾而有留欠者,皆起而援例以争之”。因灾荒连绵、民生凋敝,农民自发性的请减租活动屡见不鲜,但刘绍宽认为“余田在西戈、水阁两地,农民入会者多,最为刁预,将夫年所欠者概执不交,计谷有千有余斤。农会之为厉阶,乃至于此!”。农民欠了刘绍宽千余斤谷,伤害到了刘绍宽的切身利益,他便在日记里讽刺农民“刁预”。半个多月后,刘绍宽忍无可忍,在日记里口诛笔伐:“余每见乡人以事来诉,觉风俗之日薄日甚一日。如江南一区、仪山钱库、河前、芦浦等市集之地,白沙一带鱼盐出产,人民口聚,皆易多事。南乡蛮悍,惟北乡横河、徐家庄、陈家宅等地村落最为安静,今日风亦变矣!涂厂初皆南港侨民,每为白沙土人所侮,今亦大变。小南塘川,山水清幽,余尝觉其地静谧,今亦觉其俗极坏。即此以推,则世风愈趋愈下,大劫未满,独惜少数善良分子堕其劫中,玉石不分,无可如何耳!”[3]2100乡人“以事来诉”,在刘绍宽这样有权有势的地方士绅眼里是“风俗日薄”的体现,安静才是他欣赏的品质。

除了对灾害所衍生出来的现象进行探讨外,刘绍宽也积极加入地方救济灾荒中。1888 年,获得拔贡身份的刘绍宽正式加入了地方士绅的行列,1900年他被推举为地方团练组织的副董,镇压了金宗才领导的神拳运动,从此以后“始知家国忧,匹夫与有责”[7]8,便频繁地参与公共事务。民国初,刘绍宽担任了平阳教育会会长,1913 年他调任永嘉第一科科长、第三科科长等,在政界中刘绍宽自觉“多沾不良习气”,本打算复归乡里“不复入政界矣”[3]534,但因为担心他主编的《平阳县志》被阻挠刊印才继续混迹政坛。1922 年刘绍宽出任县议会正会长,忙于各种公共事务。1925年,由于政治凋敝,刘绍宽出任议长的三年时期内自觉“殊无成绩”,本想一辞了之,却被乡人劝阻,仍然留在了议长的位置上,继续为地方的公共事务出谋划策[3]784。

刘绍宽晚年的日记中,多出现“救济院点卯”、“育婴所点卯”等记载。1934年刘绍宽在救济院开会,当年浙省七十六县,除鄞县、瑞安、平阳、乐清、玉环五县无灾外,其余都受亢旱[4]1431。刘绍宽记录了地方议会决定的筹款办法:一、组董事会;二、捐募田亩及银钱。田亩请奖银钱,用开彩法行之[3]1357。

刘绍宽的日记中出现了不少对灾害治理的探讨和实践记录,体现了地方士绅的公共责任心。

3、灾害体悟:刘绍宽对灾害的哲思

面对自然灾害,刘绍宽也曾产生过一些哲思。1896年6月,刘绍宽乘船横渡飞云江,因“津渡风雨甚大,刘绍宽“衣履尽湿”。当日他在日记中写下了这么一段话:“遇事顺则心怡,逆则心迫,骤而狂风大雨,则心神俱盛。俄而日朗天清,则心神俱泰,此皆治心不能定静,胸无主宰之故。此处最可觇学问,欲学力有进,须于此等处著力,能于此立定脚跟,穷通得失,以贯之矣。作事有畏难心,有惮烦心,即是私意。”[3]148处事波澜不惊、泰然处之,似乎是刘绍宽所追求的人生境界,但这时的刘绍宽可谓是“心烦意乱”。彼时,29 岁的刘绍宽开设私塾已经接近9 年时间,养母和生父分别在他23、26 岁时离世,留下几个年幼的弟弟妹妹让他这个“一家之主”照顾,日子过得十分艰苦[7]8,于是他感慨“连岁居丧,为生平最刻苦之时,全年家用不到百金”[9],然而在科考上他并无精进,又有诸事缠身:“说书,听背诵,改卷,皆馆课正业,纷至沓来”[3]145,简直是“劳心劳力,辛苦异常”[4]88。学生郡试全军覆没,刘绍宽难免“不以动躁”,当天他写下“求在外事,一点不能勉强,吾尽吾教而已”[3]145,也算给自己一个开脱。郡试结束后第5 天,刘绍宽发现一名学生“馆课全无进境”,原来是因为他“廉得日看无用之小说”,他勃然大怒,“唤来责之”。给学生的测验考试结束后,他又反省自己“期望心太切,每致动气。此太切,即偏私也,须先去之”[3]146,不料没过几日又一次测验考试后,他对学生“不察底细,遽加斥责”,再次反省“以后怒时,勿遽加责,须先察之”,当天还倒霉地“为暑所伤”,半夜腹痛肚泻,请医生用药后“腹尚小痛”,胃尚未清,屡屡作恶”。种种挫折接连不断,于是就有了台风来临之际刘绍宽所产生的的“人生感悟”,他希望自己能够做到“作事有畏难心,有惮烦心”,只不过他没过几日心里的烦躁又起:“馆课纷至沓来,有惮烦心,便非,须件件做去。诲徒学不长进,遂生忿恚,亦非,须求善法叫他”[3]148-149,如此反复折磨,似是举杯消愁愁更愁。

1940 年,73 岁的刘绍宽面对一场猛烈的台风,心境又发生了变化。他感叹:“每静观风云雷雨之变化,而可悟人情之变幻。盖天清地明,本无事也,自风动而云兴,激而为雷,降而为雨。雷轰则雨骤,风暴则的雨疾,雷、风又自相搏为迅雷,为烈风。云又能挟风,能蓄雷,能注雨,凌沧摇岳,发屋拔木,坏山襄陵,淹没人畜、百谷、草木,无所不至,而一至消散,依然宁静。人情之幻,如是如是。今世界变约如此,人心、世道、政治、风俗无一不随变幻,而吾何可再随而幻化乎?”[3]2017-2018刘绍宽触自然现象之“景”而生“情”:风云雷雨变化和人情变化类同,又和世界变化类同,皆在“变幻”之中,可谓是人情无常、世道无常。能发出这样的感慨大抵是因为垂垂老矣的刘绍宽不再是那个动辄心躁忿恚的青年了,几十年过去,他历经了人间的沧海桑田、悲欢离合,又在乱世的浮尘中笃佛多年。他多病缠身,或自知时日无多,年逾古稀的刘绍宽面对纷繁芜杂的世界,发出了“而吾何可再随而幻化乎?”的追问。实际上,此时距离他的生命结束只有不到一年的时间。

灾害带来周遭的变化,改变了刘绍宽的内心世界,引发了他个体关于价值观、人生观、世界观的哲思,他审度自己过往的人生和所在的社会,发出具有时代特征、个体特征的感叹。

总而言之,刘绍宽的“个体灾害史”从记录的层面上看,不仅记录了发生在本地的灾害,同时亦随着新的传播媒介的视野关注了全国乃至世界范围内的灾害。从个体的反馈层面上看:一方面刘绍宽作为具有公共责任感的地方士绅,担负起了对灾害的探讨和实践的责任,从中折射出刘绍宽从“旧学”到“新知”的知识转型;另一方面作为受灾的个体,他对灾害所产生的个体哲思,不仅反映了他一段时间内的心境,也影响了他的整个世界观。