重庆小豆种质资源的遗传多样性分析及白粉病抗性鉴定

2022-09-01龙珏臣杜成章张晓春刘剑飞高飞虎唐科明张继君

龙珏臣,杜成章,张晓春,刘剑飞,王 强,高飞虎,唐科明,陈 红,张继君*

(1.重庆市农业科学院,重庆 401329;2.重庆市永川区粮油作物技术推广站,重庆 402160)

小豆(Vigna angularis)是豆科豇豆属(Vigna)的一个栽培种,除富含蛋白质、维生素和矿质元素等营养物质外,还具有活血、利水等药用价值,是广受欢迎的医食两用作物[1]。我国是小豆原产地[2],主产区主要分布为东北、华北、黄河中游、江淮下游、华北及江淮流域[3]。播种面积约22.8万hm2,年产量约34.7万t,面积和产量均居世界首位[4]。

白粉病是由白粉菌(powdery mildew)专性寄生引起的一种严重病害,植株受侵染后,表面产生一层白色粉状物,白粉菌广泛分布于世界各地,可侵染多种被子植物,对蔬菜、大田作物、果树和花卉等可造成较大危害[5]。小豆白粉病在各生长阶段均有可能发生,发病初期时,叶片上出现褪绿斑点,而后在叶表面生长出白色菌丝与分生孢子,若田间植株密度大、环境潮湿、通风差、光照弱以及氮肥施用多等,则会迅速导致植株全身附着一层白色粉状物,使植株光合作用受到影响,植株开花不正常或不开花,造成减产,甚至绝收[6]。有学者研究表明,小豆对白粉病抗性受1对基因控制[7]。但目前针对小豆白粉病抗性相关的研究鲜有报道,创制的小豆抗白粉病种质较少,因此,对小豆种质资源进行白粉病抗性评价尤为重要。

“第三次全国农作物种质资源调查与收集”重庆市项目组历时2年(2015和2016)在重庆25个区县,共收集到59份小豆种质资源,并对它们进行了基于表型性状标记的遗传多样性分析,2018—2019年,对这些种质资源开展白粉病抗性鉴定,旨在明确重庆地区小豆的遗传多样性信息及白粉病抗性水平,为进一步挖掘抗病种质和优良基因资源奠定物质和理论基础。

1 材料和方法

1.1 参试材料

本试验中的59份地方小豆品种分属于重庆4个自然生态区(Ⅰ-四川盆地农业自然生态区;Ⅱ-三峡库区平行岭谷农林水复合自然生态区;Ⅲ-秦巴山地常绿阔叶—落叶林自然生态区;Ⅳ-渝东南、湘西及黔鄂山地常绿阔叶林自然生态区)的25个区县。生态区Ⅰ的5份,生态区Ⅱ的23份,生态区Ⅲ的18份,生态区Ⅳ的13份。垂直分布上,分布于海拔200~400 m的占15.3%;400~700 m的占13.6%;700~1 000 m的占25.4%;1 000~1 300 m的占15.3%;1 300~1 600 m的占25.4%;1 600 m以上的占5.1%(图1)。

图1 重庆小豆种质资源各收集地坐标及海拔高程Figure 1 Coordinates and elevations of collection sites of Adzuki bean germplasm resources in Chongqing

1.2 试验设计

表型于2017—2018年在重庆市武隆区试验基地(经度107.648535°E,纬度29.521470°N,海拔1 280 m,年平均温度14.8℃,年降水量1 260 mm)进行,每份材料种8行,行长2.5 m,行距50 cm,株距10 cm,3次重复。性状调查按照《小豆种质资源描述规范与数据标准》进行记载[8],调查开花期、成熟期、主茎色、花色、复叶叶色、复叶叶形、叶柄色以及叶脉色。成熟后考种记载株型、结荚习性、生长习性、荚形、粒形、粒色、株高、底荚高度、分枝数、主茎节数、单株荚数、单荚粒数、荚长、荚宽以及百粒重等性状。

于2018—2019年连续两年在武隆基地开展白粉病抗性鉴定。行长2.5 m,行距50 cm,株距10 cm,每行两端种植1穴武隆当地感病品种为发病株。统计方法参照喻少帆等[9],0级:无病斑;1级:有少量病斑,病斑覆盖面积占叶片总面积≤12%;2级:病斑覆盖面积占叶片总面积12% 分别对主茎色等11个质量性状进行评价,其中于开花期进行记载,生长习性、结荚习性、荚形、粒色和粒形于成熟期考种记载,并对各质量性状之间的差异用阿拉伯数字进行赋值(表1)。 表1 质量性状赋值Table 1 Quality character assignment 对开花期等11个数量性状进行10级分类处理,第1级[Xi 利用Microsoft Excel软件计算病情指数(DI)和病情进展曲线下面积(AUDPC)[16],病情指数(DI)=Σ(各级病叶数×各级代表值)/(调查总叶数×最高级代表 值);病情进展曲线下面积其中n为调查总次数,Xi为第i次调查时的DI,ti为第i次调查时间。抗性评价标准:抗性评价按病情指数划分,高抗(HR):0 对59份栽培小豆资源的22个性状进行遗传多样性分析(图2、表2),结果表明重庆地区小豆种质资源种内变异较大,平均多样性指数为1.392。其中株高的多样性指数最大,为2.27。各性状多样性指数排序为:株高>成熟期>底荚高度>单株荚数>荚长>百粒重>开花期>荚宽>主茎节数>单荚粒数>分枝数>粒色>荚形>粒形>复叶叶色>生长习性>结荚习性>花色>复叶叶形>主茎色>叶脉色>叶柄色。 图2 59份参试材料的遗传多样性分析Figure 2 Genetic diversity analysis of 59 accessions 表2 59份小豆种质资源信息Table 2 The information of 59 adzuki bean germplasm resources 参试材料各性状之间遗传多样性差异明显。复叶叶色以绿色为主,占50.85%,其次是浅绿占32.2%,深绿最少,占16.95%。复叶叶形以心形居多,占62.71%,卵圆占37.29%。叶脉色以绿色为主,占83.05%,紫色占16.95%。株型直立占多,为59.32%,半蔓生为40.68%。荚形以弓形占比最大,为44.07%,其次是圆筒形,占30.51,镰刀型占比较小,占25.42%。粒色以红色和黄色占比较大,分别为38.98%和33.9%,白色次之,为23.73%,绿色种皮资源最少,仅有2份。 基于22个性状的聚类分析,将59份参试材料分为5个类群(图3),其中,第Ⅰ类群包含16份材料,主茎色以绿色为主,花色多数为浅黄,复叶叶色绿,复叶叶形多为卵圆,叶柄色和叶脉色均以绿色为主,生长习性多为半蔓生,结荚习性无限,荚形以镰刀形为主,粒色显著区别于其余类群多为白色,粒形以短圆柱为主,株高平均为104.4 cm,百粒重平均为8.2 g。 图3 59份种质资源基于表型数据的UPGMA聚类图Figure 3 UPGMA dendrogram based on phenotypic characters of the 59 adzuki bean genotypes 第Ⅱ类群共包含4份材料,主茎色以绿色为主,花色多数为黄色,复叶叶色浅绿,复叶叶形多为心形,叶柄色和叶脉色均以紫色为主,生长习性多为半蔓生,结荚习性无限,荚形是5个类群中唯一以圆筒形为主的类群,粒色多为黄色,粒形区别于其他类群,以球形为主,株高平均为88.6 cm,百粒重9.0 g。 第Ⅲ类群共包含2份材料,主茎色绿带紫,花色区别于其他类群为浅黄,复叶叶色深绿,复叶叶形多为卵圆,生长习性半蔓生,结荚习性无限,荚形镰刀形,粒色黄色,粒形均为短圆柱形,株高是5个类群中最高的,平均为113.9 cm,百粒重最小,平均为7.6 g。 第Ⅳ类群共包含31份材料,主茎色以绿色为主,花色多数为黄色,复叶叶色绿,复叶叶形多为心形,叶柄色和叶脉色均以绿色为主,生长习性是五个类群中唯一以直立为主的类群,结荚习性多为有限,荚形以弓形为主,粒色多为红色,粒形以短圆柱形为主,株高最低,平均为72.2 cm,百粒重9.4 g。 第Ⅴ类群共包含6份材料,主茎色多为绿带紫,花色多数为黄色,复叶叶色绿,复叶叶形多为心形,叶柄色和叶脉色均以绿色为主,生长习性多为半蔓生,结荚习性以无限为主,荚形以弓形为主,粒色多为红色,粒形以短圆柱形为主,株高84.5 cm,百粒重9.0 g。 表3 各类群部分性状主要表现Table 3 Average expression of part of the characters of the group 对59份小豆地方品种的22个性状进行的主成分分析,结果显示(表4),前5个主成分的贡献率分别为:18.468、10.224、9.129、8.322和6.288,累计贡献率为52.432%。其中,第一主成分(PC1)特征值为4.063,特征向量中株型、株高、结荚习性和底荚高度的载荷较高,分别为0.429、0.423、0.402和0.303,这表明PC1代表了株型生长等相关性状。 表4 前五个主成分的特征值和特征向量Table 4 Eigenvalues and eigenvectors of the first five principal components 第二主成分(PC2)特征值为2.249,特征向量中单株荚数和单荚粒数的载荷较高,分别为-0.411、-0.323,这表明PC2代表了与荚生长相关的性状。 第三主成分(PC3)特征值为2.088,特征向量中叶柄色和叶脉色的载荷较高,分别为0.301、0.352和0.343,这表明PC3代表了植株叶片颜色相关的性状。 第四主成分(PC4)特征值为1.831,特征向量中粒色的载荷较高,为0.428。第五主成分(PC5)特征值为1.383,特征向量中花色的载荷较高,为0.558。 根据主成分分析结果,利用22个性状的前三个主成分得分绘制三维散点图(图4),图像显示59份参试材料的散点被PC1大致分为了两个区域。分布在图像左侧的参试材料多为直立型且有限结荚习性的材料,而分布在图像右侧的参试材料多为半蔓生型和无限结荚习性的材料。 图4 重庆59份小豆地方品种的三维主成分(PCA)散点图Figure 4 Three-dimensional PCA scatter plot of the 59 genotypes 连续两年田间抗病鉴定结果显示(表5),59份参试材料的白粉病抗性较差,平均病情指数(DI)为57.5%,处于感病水平。从中筛选出高抗材料6份,抗病材料4份。高抗材料较抗病材料更多,其余材料的白粉病抗性均较差,中感材料12份,感病材料19份,高感材料18份。白粉病抗性最高的是ZY-38,收集自奉节县,病情指数为9.43%,病情进展曲线下面积(AUDPC)为7.022,而收集自渝北的ZY-27的AUDPC仅为4.837,这表明,虽然ZY-38对白粉病抗性总体抗性最高,但ZY-27在受侵害后病情发展最缓慢。这两份资源均能作为极端抗病材料加以利用。 表5 59份小豆种质资源两年平均白粉病抗性Table 5 Resistance to powdery mildew of 59 adzuki bean germplasm resources 重庆地区特别是秦巴山区和武陵山区地形陡峭,平坡土稀少,农作物种植劳动强度大,同时,随着城镇化发展加速农村劳动力大量脱离农村,留守农村并继续从事传统农业的人口年龄也在逐年增长,本研究调查中发现,重庆地区小豆地方品种面临着种植面积萎缩,在地方品种种植数量逐年减少的问题,然而种质资源是作物遗传改良的物质基础,对种业发展和优良品种的选育有重要意义[17]。因此,加大种质资源收集力度,是保护小豆种质资源的关键。白鹏等[18]对全国18个省区市的257份小豆种质资源进行了遗传多样性分析,其结果表明,全国小豆种质资源遗传多样性丰富。多样性系数最高的是株高、花蕾色以绿色为主、粒形以短圆柱为主、主茎色以绿色为主,以上结果与本研究中的相一致,但重庆地区的小豆品种籽粒色以非红色为主。重庆小豆地方品种数量性状多样性指数平均为1.989,与全国水平相当,这表明经过长期的驯化,表型性状上并未发生明显变异,而留种习惯上重庆地区老百姓更偏好非红色籽粒的品种。 聚类分析中,第Ⅳ类群的材料多为株型直立,结荚习性有限,株高适中,底荚高度适中,适宜机械化生产,同时百粒重较大,具备良好的商品性,可做籽粒型商品种开发利用。第Ⅰ类群、第Ⅱ类群和第Ⅴ类群的材料的株高偏高,结荚习性以无限为主,改良其株型性状后可作为白豆沙专用型材料进行开发。主成分分析结果显示,前三个主成分将参试材料大致划分为两个区域,且这两个区域的地方品种在地理分布上并未呈现一定的聚集,这与聚类分析的结果相印证。 喻少帆等[9]的筛选到高抗材料14份,占参试材料总数的2.8%,本研究从重庆地区的种质资源中筛选出6份高抗材料,占总数的10.1%,这表明重庆地区地方品种中高抗材料的比例是高于北方品种的。遗憾的是重庆地区小豆地方品种未筛选到免疫品种。本研究中,采用感病品种诱导田间发病,更好地模拟了自然发病条件,但采用室内人工接种可提供更高的选择压力,从而缩短选择周期,因此在进一步的抗病品种筛选中,应在诱导田间发病基础上结合室内接种鉴定,以获取更优良的抗病材料。 重庆地区的小豆种质资源在空间分布上种内基因交流频繁,并未发生明显的种内变异,同时与重庆以外其他地区的种质交流同样频繁,这表明,重庆地区老百姓在小豆种质的驯化过程中,并未进行过多干预,很好地保留了小豆地方品种的原始状态,在今后的种质资源研究工作中,应加大对重庆地区小豆种质资源的收集和保护力度。收集自第Ⅱ生态区的P500112012号品种的病情进展曲线下面积最小,收集自第Ⅲ生态区2015502404号品种的病情指数最低,这两个品种均为白粉病高抗材料,可作为亲本材料用于小豆白粉病抗病育种。1.3 数据分析

2 结果与分析

2.1 遗传多样性分析

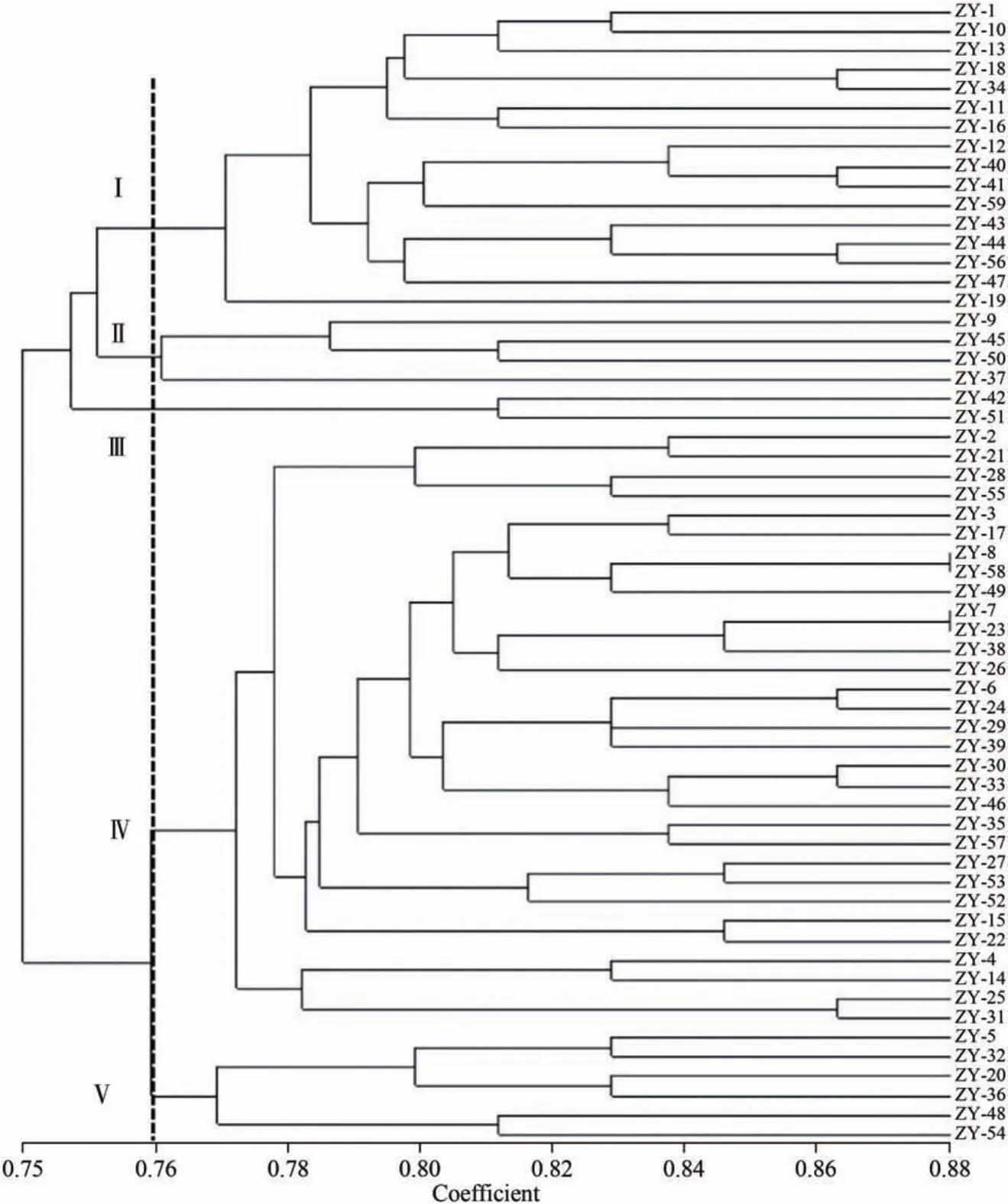

2.2 聚类分析

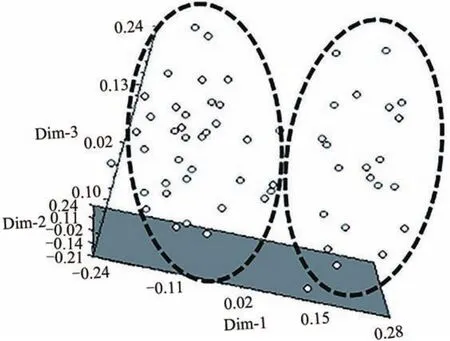

2.3 主成分分析

2.4 白粉病抗性鉴定

3 讨论

4 结论