“双碳”目标下我国船舶减排技术创新知识图谱分析

2022-08-30董岗管敏

董岗,管敏

(上海海事大学,经济管理学院,上海 201306)

0 引言

2021年11月,党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确指出,要更加自觉地推进绿色发展、循环发展和低碳发展。作为航运大国,我国外贸货运量90%以上通过海运完成,船舶尾气排放已成为我国港口城市大气污染的主要排放源。“双碳”目标是我国为应对气候变化向世界许下的庄严承诺,全面系统提升我国船舶减排技术创新能力是深入贯彻习近平生态文明思想,实现我国“绿色交通”战略的重中之重。

学术界对船舶减排技术创新的研究日益关注,现有研究主要从船体设计、船舶动力和船舶排放控制等方面实现船舶减排技术创新。船体设计方面,LINDSTAD等[1]研究表明,在运输较多货物情况下,较大船舶的能源利用率往往会提高,燃料消耗会有所减少;BOUMAN等[2]认为增加船梁宽度会降低船舶阻力系数,从而实现减排效果。船舶动力方面,徐炼[3]提出通过电子技术实现柴油机的动力装置创新,减少废气排放,达到船舶减排目的;刘西全等[4]从船用天然气柴油双燃料柴油机出发,研究船用双燃料的优缺点及发展趋势。船舶排放控制方面,黄晶晶等[5]认为CO2减排效果好的脱碳技术是目前船舶领域研发热点,提倡通过可再生能源制取氢和氨燃料解决碳排放问题;吴旺山等[6]提出采用电磁感应加热技术,应用岸电减少船舶靠港期间CO2排放;王强[7]采用选择性催化还原法技术分析船舶废气脱硝减排情况,为进一步优化SCR(选择性催化还原)系统结构设计提供参考。

整体而言,众多学者对船舶减排进行了大量研究,不仅涉及船舶本身的设计与构造,还涉及各种技术创新,主要有岸电技术、电磁感应加热技术、脱碳脱硝技术以及新能源使用等。目前,我国船舶减排技术创新领域的研究主要是实证研究,应用知识图谱对相关文献进行系统梳理和统计分析的文章还较为缺乏。在此背景下,本文通过利用知识图谱可视化分析船舶减排技术创新领域的核心文献数据,深刻揭示我国船舶减排技术创新领域当前研究现状及未来方向,为应对“双碳”目标下我国船舶减排技术创新带来的广泛而深刻“经济社会系统性变革”提供参考借鉴。

1 研究方法和数据来源

1.1 知识图谱

知识图谱是近年来信息学和计量学领域较为新兴的研究方法,即通过可视化方式展现现有研究的知识结构和演变规律。本文利用CiteSpace 与SATI(Statical Analysis Toolkit For Informetrics)可视化分析技术,以“船舶减排技术”为研究主题的文献数据进行统计分析。其中,CiteSpace 软件用于生成核心作者、核心科研机构、研究热点及趋势等知识图谱,对其进行共现或聚类分析;SATI工具进行文献题录信息提取,以获得各年度文献数量,并绘制图表分析相关文献各年份的发文量。

1.2 数据来源

本文虽然以中国知网CNKI 期刊数据库作为主要数据来源,但通过将期刊来源设置为SCI、EI、CSSCI、CSCD 以及北大核心等以获取中外文核心期刊文献,选择截至2021年12月31日的相关期刊文献研究数据。首先,以“船舶减排技术创新”为主题进行精确检索,获得24 条文献检索结果;其次,以“船舶减排技术”为主题进行精确检索,获得804条文献检索结果。此外,通过手动剔除访谈、新闻报道及会议记录等不相关文献,最终获得704条中外文数据。

2 船舶减排技术创新研究的总体情况

2.1 研究阶段

年度发文数量走势能够较为清晰地展现相关文献各年度的分布情况,有助于了解该领域的研究现状及演变走势。本文将搜集的2001—2021年的704篇文献导入SATI 软件,利用其文献题录信息统计功能,统计出文献的各年度分布走势如图1所示。

图1 发文数量年度走势Fig.1 Annual trend chart of publications

图1 显示了2001—2021年我国核心期刊关于船舶减排技术创新的发文数量趋势,据此可将我国船舶减排技术创新研究划分为如下阶段。

(1)起步阶段(2001—2007年)

该阶段发文量比较少,鲜少有学者以此为题进行分析探讨。2001年,徐培等[8]提出将自动化技术和模糊控制原理应用于船舶装置,以提高船舶稳定性。此后4年该领域无文章出现,直至2007年,吴明华[9]基于气候变暖、温室效应以及环境污染问题,倡导绿色航运,并就航运业减排提出了见解。该阶段的研究成果为船舶减排技术创新研究奠定了前期理论基础,开启了船舶减排技术探索大门。在此阶段,2001年,我国加入了世界贸易组织(WTO),极大地促进了我国经济的快速发展,对外开放程度的提升以及外贸经济的发展也推动了各领域的学术研究不断向专业化和技术化方向迈进,我国开始出现有关船舶减排和技术创新的研究,但数量较少。为响应联合国通过的《联合国气候变化框架公约》,我国对气候变化问题给予了高度重视,2007年,国务院发布《中国应对气候变化国家方案》,提出按照科学发展观的要求,努力建设资源节约型和环境友好型社会的目标,引发了部分学者对与环境污染和大气污染休戚相关的航运业关注,致使2007年有关该领域的文章又逐渐出现,代表人物主要有哈尔滨工程大学的陈培和王科俊等。

(2)成长阶段(2008—2014年)

该阶段发文量呈现较大幅度增长,年发文量由2008年的25篇发展到2014年的63篇,总体上呈现递增态势。随着全球气候变暖和环境污染加剧,越来越多的学者认识到这个问题的重要性,研究关注点主要集中在船舶节能减排技术、船舶能效设计、绿色船舶及绿色港口建设等方面。该阶段主要是不同领域的专家学者从不同的角度和出发点,对船舶节能减排及技术创新开展相关研究,并探讨船舶节能减排路径以降低温室效应和环境污染的影响,取得了一定的研究成果。2011年,“十二五”节能减排规划的提出使越来越多的学者重视绿色低碳,并将船舶节能减排纳入其研究,使得2011年的发文量出现了一个小高峰,年发文量为53篇。2012年,党的十八大将生态文明建设放在更加重要的地位,生态文明建设从认识到实践均发生了转折性和全局性的变化,促使更多的学者从生态和环保的视角在该领域开展研究,接下来几年的发文量逐渐上升,直至2014年达到该阶段的高峰,年发文量为63篇。该阶段的代表人物有张丽瑛、刘洪波及董志强等,张丽瑛[10]基于船舶CO2排放量和货运能力分析其对船舶和航运业的影响。刘洪波等[11]探讨了应用船用岸电供电系统需要关注的技术问题。

(3)回稳阶段(2015—2018年)

这一阶段的发文量呈现逐年下降趋势,年发文量逐渐递减为42篇。原因可能是先前阶段在该领域开展了大量研究,研究结果已相对定型,该阶段的研究大多在先前结果的基础上进行深入挖掘,且该阶段在船舶减排技术创新领域无新鲜话题出现,研究热度有所下降,使得该领域的发文量缓慢减少。该阶段的研究继续注重绿色和关注环境,关注清洁能源的使用以及动力装置优化。研究成果为船舶废气排放控制,柴油机节能减排技术以及新能源船舶发展提供重要的导向作用。该阶段主要研究学者有张运秋、杨少龙、秦琦和王宥臻等。张运秋[12]分析了选择性催化还原技术对船舶尾气处理的效果。杨少龙等[13]从经济、环保以及运营等不同方面综合评价船舶废气SOx减排成效。秦琦等[14]阐述了新能源船舶的应用以及相应基础设施的发展现状。

(4)繁荣阶段(2019—2021年)

这一阶段的发文量又有了较为明显的增加,且在2021年达到了86 篇,反映出船舶减排技术创新研究在这一阶段呈繁荣景象,取得了一系列重要研究成果。尤其是2020年,我国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标,这一时期的文章大多围绕“双碳”目标探讨船舶如何进行碳减排,实现绿色低碳发展。此外,国际海事组织(IMO)也积极促进温室气体减排,降低船舶碳强度,促使船舶节能减排研究迎来了又一个高潮。这一阶段的主要代表人物有郑洁、朱元清及王鹏等,郑洁等[15]在碳减排战略基础上提出我国绿色船舶的发展建议。朱元清[16]根据低碳、无碳燃料和燃料动力技术发展预测未来船舶动力技术方向。王鹏[17]分析了未来零碳船舶和零碳燃料的发展趋势。

2.2 核心作者

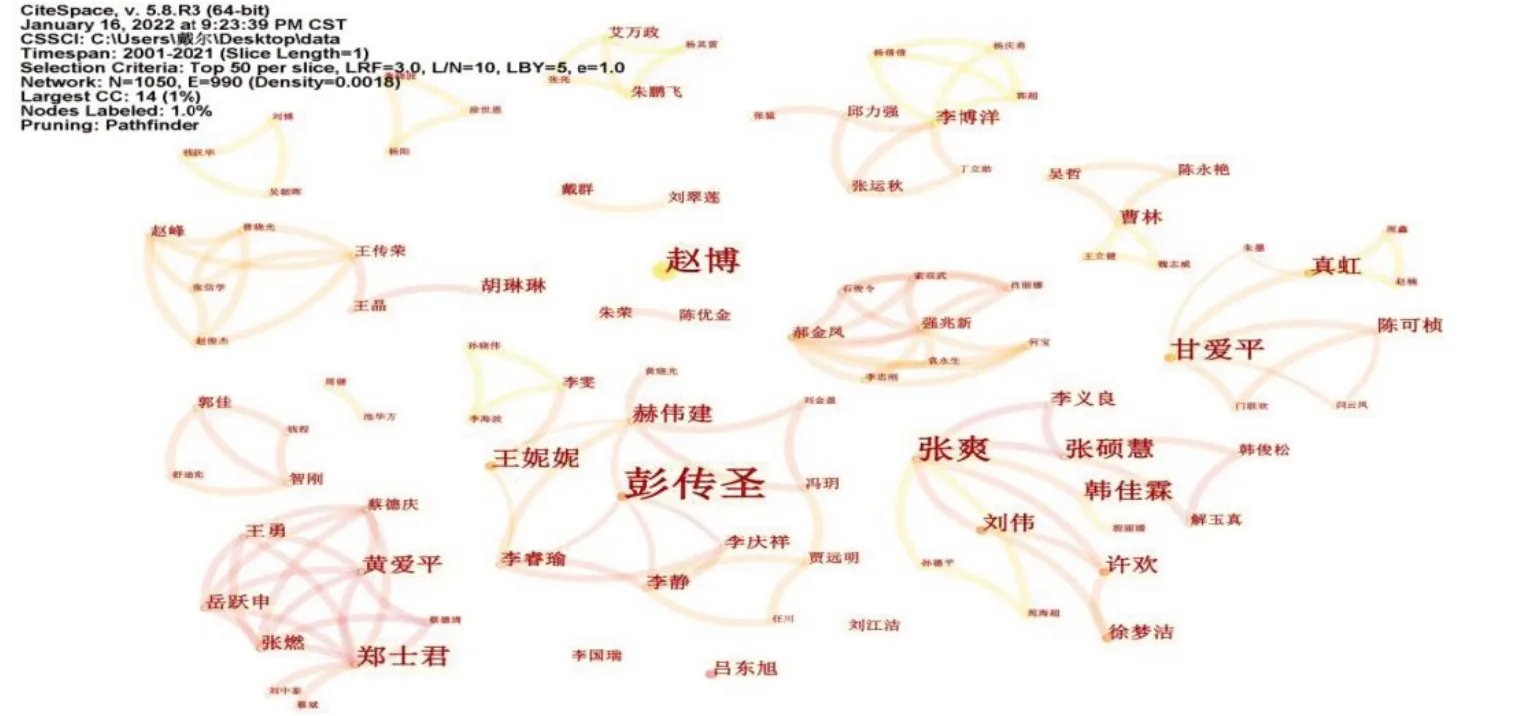

为发现在该领域进行研究的主要贡献学者,借助CiteSpace软件的“Author”工具,发现核心作者的分布情况如图2所示。

由图2可知,交通运输部水运科学研究院的彭传圣发文总量最高(17篇),为高产作者;此外,大连海事大学的张爽(9 篇)位居发文量的第二名。其中,彭传圣[18]研究的重点为船舶靠港使用岸电技术、船舶能效设计以及港口节能减排;张爽[19]的研究重点主要在船舶温室气体减排技术。由此可见,国内学者从多个角度对我国船舶减排技术创新问题进行了广泛研究和深度探索,涉及的问题多注重解决有关船舶对能源消耗和环境污染的现实问题。从作者合作网络来看,我国船舶减排技术创新领域合作广泛,以多人合作研究为主,代表团队有彭传圣团队和张爽团队等。其中,由彭传圣、王妮妮、李庆祥及赫伟建等14 人组成的研究团队是船舶减排技术创新领域的核心作者网络,累计合作发文量为25 篇,该团队的研究方向主要集中在港口节能减排,船舶燃料消耗,NOx排放及靠港使用岸电技术等领域,其研究成果为船舶从多方面进行减排提供了建设性意见。此外,由张爽、张硕慧及韩佳霖等组成的团队研究成果也较为突出,研究领域主要关注温室气体减排、船舶营运能效及低碳经济对航运业的影响等。

图2 核心作者分布知识图谱Fig.2 Core author distributed knowledge mapping

2.3 核心机构

为识别该领域具有较高影响力的关键机构,依托CiteSpace 软件的“Institution”工具,绘制的核心科研机构分布情况如图3所示。

图3 核心科研机构分布知识图谱Fig.3 Core research institutions distributed knowledge mapping

由图3可知,交通运输部水运科学研究院是船舶减排技术创新研究领域发文最多的机构(31篇),上海海事大学及其交通运输学院分别位居发文总量的第2位(14篇)和第3位(12篇),说明这些机构具有较强的科研实力。机构合作方面,上海海事大学及其交通运输学院、经济管理学院、商船学院,以及中远集装箱运输有限公司与上海国际航运研究中心合作较为突出。

2.4 发文期刊

根据期刊发文量可以发现该领域内较为活跃的期刊,同时,有助于分析该领域的核心期刊。运用CiteSpace 软件对获得的704 篇文献数据进行期刊分析,结果显示704 篇文献来源于203 种期刊。2001—2021年载文量排名前20的期刊如表1所示。

表1 期刊载文量Table 1 Journal volume

由表1可知,《中国水运》在船舶减排技术创新领域载文数量最多,共22篇,其刊载的文章在绿色船舶、节能减排及船用清洁燃料等方面均有涉及。《船舶工程》《中国航海》《舰船科学技术》是该领域的核心期刊,累计载文量25篇,这些期刊上的文章在一定程度上代表了船舶减排技术创新领域的重点。其中,《船舶工程》《中国航海》还是CSCD数据库来源期刊,体现了在国内的一定影响力。

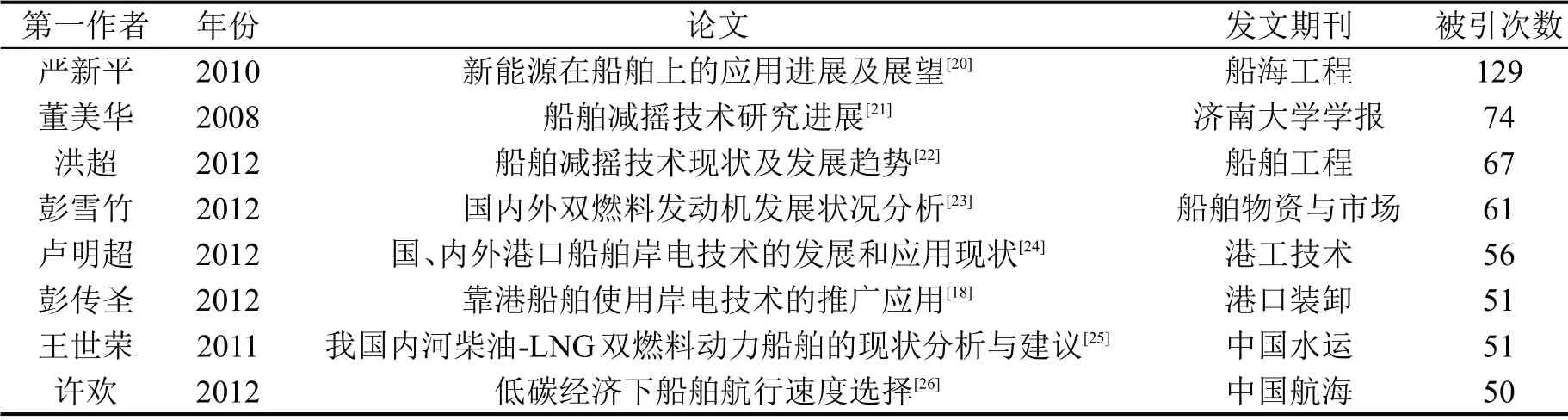

2.5 文献被引

通过中国知网CNKI检索的704篇文献逐一分析其被引次数,并汇总被引次数达50 次及以上的高被引文献,如表2所示。

表2 高被引文献Table 2 Highly cited literature

由表2 可知,严新平院士的《新能源在船舶上的应用进展及展望》被引次数最高,达到129次,说明其具有较高的参考价值,该篇文章主要对风能、太阳能及核能等新能源在船舶上的应用进展进行了综述。此外,董美华的《船舶减摇技术研究进展》,洪超的《船舶减摇技术现状及发展趋势》和许欢的《低碳经济下船舶航行速度选择》均发表于北大核心期刊,说明这些文章在船舶减排技术创新领域研究成果较为显著,学术价值较高。从高被引文献的发文时间来看,主要集中于我国船舶减排技术创新研究的成长阶段,说明这些文章在一定程度上推动了船舶减排相关研究的发展。

3 船舶减排技术创新研究热点与趋势分析

3.1 热点分析

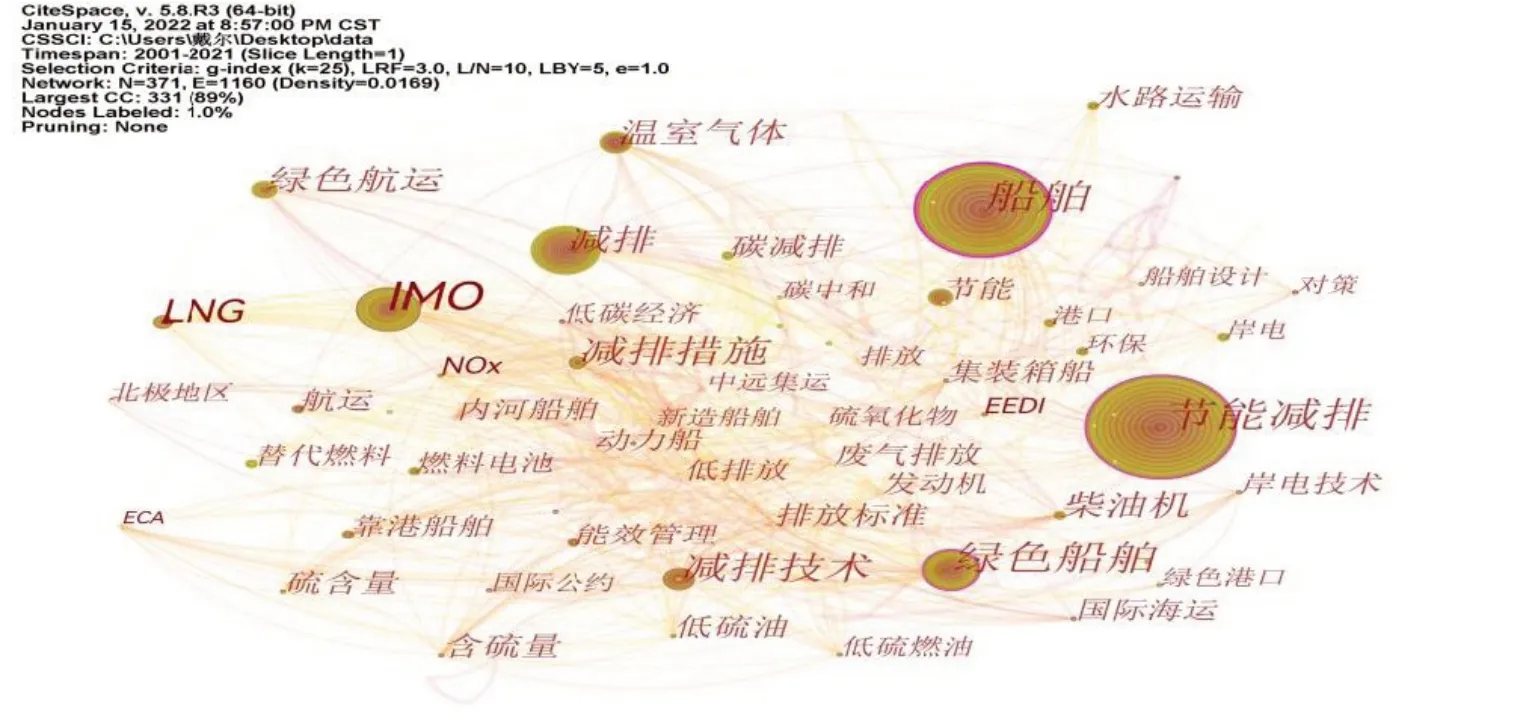

本文利用CiteSpace软件对我国船舶减排技术创新领域的文献进行关键词共现分析,生成节点371 个,节点连线1160 条,网络密度为0.0169,整体密度相对较小,如图4所示。

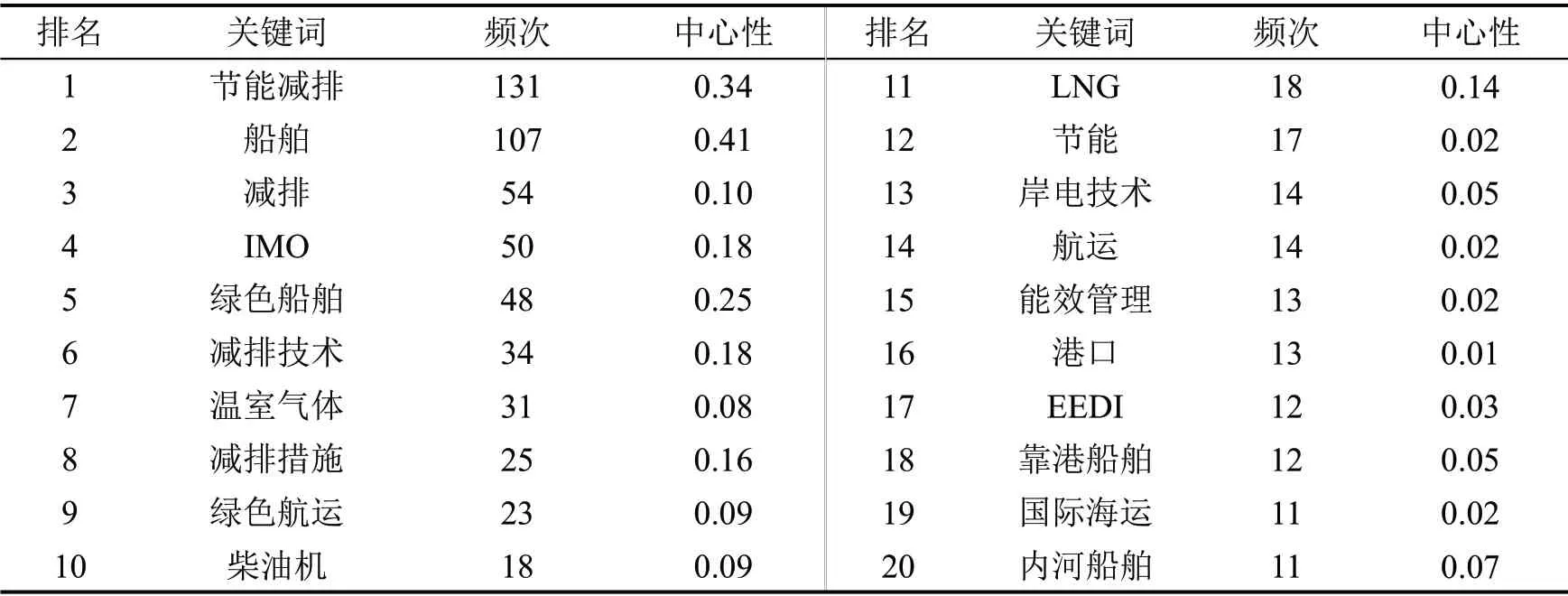

为更加清晰地展现各关键词的出现频率及中心性,本文汇总频次排名前20的关键词信息,出现频次在40 次以上的关键词有5 个,关键词频次如表3所示。

结合图4 和表3,从频次和中心性可以识别我国船舶减排技术创新研究热点如下:

图4 关键词共现知识图谱Fig.4 Keywords co-occurrence knowledge mapping

(1)船舶节能减排技术及其措施

从1992年《联合国气候变化框架公约》,1997年《京都议定书》,2016年《巴黎协定》,国际海事组织(IMO)努力引领全球航运业的减排步伐,并在2020年进入关键时期。与此同时,我国也相继出台相关政策,积极促进船舶节能减排技术的发展。学术界也在该领域进行研究,从表3可以看出,“节能减排”频次为131次,是出现频次最高的关键词,反映其在该领域的研究热度和重要性。其次,“船舶”频次为107次,中心性为0.41,是中心性最高的关键词。众多学者围绕船舶减排技术和措施进行了大量研究探讨,包括岸电技术、电磁感应加热技术、排放控制技术及脱碳脱硝技术等[27-30]。

表3 关键词频次表Table 3 Keyword frequency table

(2)绿色船舶及绿色航运

从2011年开始,国际海事组织(IMO)便开始致力于实现航运业碳减排目标,我国也将“双碳”纳入生态文明建设整体布局。2017年,科技部联合交通运输部发布《“十三五”交通领域科技创新专项规划》,将船舶先进推进技术和绿色船舶设计与优化技术列为重点科技发展方向。此外,MARPOL 公约也规定了排放控制区(ECA),以限制船舶SOx和NOx的排放。因此,“绿色船舶”“绿色航运”便成为航运业可持续发展的必由之路,其中,“绿色船舶”频次为48次,“绿色航运”频次为23次,反映了学者对船舶及航运业绿色发展的重视[31-33]。

(3)船舶能源效率及能效管理

为实现船舶减排和船舶绿色发展,船舶的能源效率及能效管理起着至关重要的作用。国际海事组织为推动国际航运业尽快实现碳减排目标,2011年通过了船舶能效设计指数(EEDI),将其作为控制船舶温室气体排放的主要手段,以期监管航运和船舶行业低碳排放的过程。此外,2013年交通运输部出台《关于推进水运行业应用液化天然气的指导意见》,以推动船舶使用液化天然气等清洁能源,促进航运业节能减排。作为船舶的主要动力装置,“柴油机”出现频次为18次。此外,“能效管理”“EEDI”也是学者研究的重点,频次分别为13次和12次,主要是研究通过提高能源利用效率降低温室气体排放[33-35]。

3.2 聚类分析

为识别船舶减排技术创新的研究演进思路和发展趋势,利用CiteSpace 软件对关键词进行聚类分析,生成船舶减排技术创新关键词共现时区图,如图5所示。

图5 关键词聚类时区图Fig.5 Keyword clustering time zone diagram

我国船舶减排技术创新的研究从船舶节能减排、减排技术、温室气体排放、柴油机优化以及绿色航运等开始,随后,拓展到绿色船舶、减排措施、燃料电池、LNG(液化天然气)的使用及岸电等,进而,基于先前研究逐步关注靠港船舶、废气排放、硫含量、低硫燃油以及碳减排等,近期在“双碳”目标下又开始关注新能源、氨燃料及低硫燃油等清洁替代燃料的使用。

(1)2007—2009年,有关船舶减排技术创新的研究逐渐兴起,这一阶段的文献主要围绕船舶节能减排、减排技术、温室气体排放、柴油机优化以及绿色航运等。由于2007年《中国应对气候变化国家方案》发布,致使许多学者开始关注船舶排放对环境变化的影响,有关船舶减排技术创新领域的关键词也大量涌现,减排、岸电技术及排放标准等成为学者关注的热点。

(2)2010—2012年,该阶段的研究主要包括绿色船舶、减排措施、燃料电池及LNG(液化天然气)的使用等。此外,随着2011年国际海事组织设立船舶能效设计指数标准,研究者开始关注船舶的能效管理和能源效率,EEDI 成为衡量船舶能效的标准。

(3)2013—2016年,该阶段的研究主要集中在靠港船舶、废气排放、硫含量、低硫燃油以及碳减排等。在先前研究的基础上,更多关注船舶废气中的碳含量和硫含量,强调使用脱硫脱碳技术,降低船舶排放对环境的不良影响。

(4)2017年至今,随着国际海事组织“限硫令”的提出,我国也对船舶燃油的硫含量进行了严格规定,学者开始关注新能源、氨燃料及低硫燃油等清洁替代燃料的使用,以替代传统船用燃料油,有效降低船舶废气中SOx、NOx及CO 的排放。此外,随着我国“双碳”目标的提出,越来越多的学者以此为出发点,更加深入探讨船舶减排的创新技术及路径,实现船舶及航运业低碳发展。

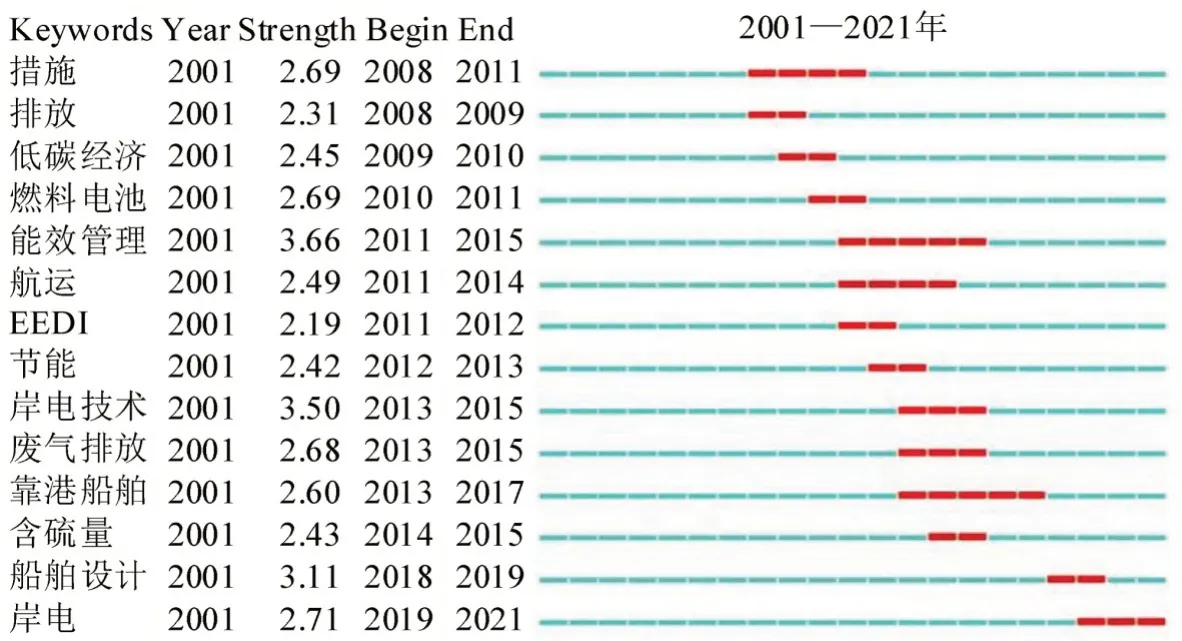

3.3 突现分析

为清晰地展现各关键词的突现强度、开始年份及结束年份等信息,本文获取了14 个船舶减排技术创新领域突现强度最大的突现词,如图6所示。

图6 关键词突现图谱Fig.6 Keyword emergent mapping

由图6可知,船舶减排技术创新研究的重点逐渐由理论层面转向实践应用层面,即从2008年的船舶减排措施及对策研究转变为船舶减排技术研究。其中,“能效管理”的突变强度为3.66,“岸电技术”的突变强度为3.50。随着我国经济实力的壮大以及一系列船舶减排相关政策的出台,该领域的学术研究也更加具体和细化,技术层面的研究不断深入。此外,含硫量和船舶设计等也是未来研究的热门话题。

4 分析与结论

4.1 整体分析

综上所述,本文通过对船舶减排技术创新领域的作者团队、发文机构、期刊、热点及趋势进行知识图谱分析,发现高产作者彭传圣及其所属的交通运输部水运科学研究院,是该领域发文总量最多的核心科研机构,其团队研究方向涵盖节能减排、船舶燃料及岸电技术等,是研究的热点话题。由此可见,从我国船舶减排技术创新领域的核心作者团队、核心机构、核心期刊及高被引文献来看,研究成果主要围绕领域内的热点问题,也是节能减排、绿色船舶及低碳成为高频关键词的原因。通过梳理研究热点与趋势可知,随着国内外不断出台相关政策与措施,促使船舶向绿色节能低碳方向迈进,致使船舶减排技术与措施,绿色船舶和绿色航运,船舶能源效率及能效管理这3 大话题的研究热度居高不下。

4.2 研究结论

对本文进行概括得到的主要结论如下:

(1)从发文数量来看,我国船舶减排技术创新研究大致经历4个阶段:起步阶段(2001—2007年)、成长阶段(2008—2014年)、回稳阶段(2015—2018年)及繁荣阶段(2019—2021年)。

(2)从核心作者来看,彭传圣、赵博和张爽等人的发文总量较高,是船舶减排技术创新领域研究的核心作者,此外,作者合作网络大多呈现零星分布特点。

(3)从核心科研机构来看,交通运输部水运科学研究院以发文总量31篇成为该领域发文最多的机构;合作方面,以上海海事大学的交通运输学院、经济管理学院及商船学院等院际合作为主要代表。

(4)从期刊发文量来看,《中国水运》是该领域载文量最多的期刊,《船舶工程》《中国航海》《舰船科学技术》则是核心期刊。

(5)从文献被引次数来看,严新平院士的《新能源在船舶上的应用进展及展望》是该领域的代表性文献。

(6)从研究热点和演进趋势来看,船舶减排技术创新领域三大研究热点分别为船舶减排技术与措施,绿色船舶和绿色航运,船舶能源效率及能效管理。

(7)从知识图谱研究启示来看,为进一步改善港口城市环境空气质量,应在“双碳”目标下全面提升我国船舶减排技术创新能力,为我国船舶污染突出问题整治,主要水域船舶减排过渡期后方案完善及其“经济社会系统性变革”提供新型监管模式与优化决策机制。