基于不同耦合模型的县域滑坡易发性评价对比分析

——以四川普格县为例

2022-08-30熊小辉汪长林白永健铁永波高延超李光辉

熊小辉,汪长林,白永健,铁永波,高延超,李光辉

(1.中国地质调查局成都地质调查中心, 四川 成都 610081;2.自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室, 四川 成都 610081;3.四川省西南大地工程物探有限公司, 四川 成都 610072;4.中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院, 湖北 武汉 610059)

0 引言

滑坡易发性评价(landslide susceptibility assessment)主要基于区域孕灾地质条件对滑坡发生的可能性进行评估[1−2],经历了从早期定性评价(基于专家先验知识)至目前定量评价(数据驱动)的过程[2−3],随着信息化技术在地质灾害评价中的深入应用,数据获取越来越便利,大量滑坡易发性定量评价模型不断涌现并开展广泛应用,包括二元统计分析模型,如信息量模型[4−6]、确定性系数模型[7−8]、证据权模型[9−11]、频率比模型[12]等,多元统计分析模型,如逻辑回归模型[13−15]、随机森林模型[16−17]、判别分析模型[18−19]等。二元统计模型通过独立比较各孕灾因子与滑坡分布的关系计算因子分级对应权重值,但各孕灾因子之间对于滑坡相对重要性并不明确;相反,多元统计模型则可以有效评估因变量(滑坡分布)与一组自变量(孕灾因子)的相互关系。国内外学者在针对滑坡易发性评价中已开展了大量单一模型及耦合模型的应用与对比研究[20−25],总体上,统计型数据驱动模型较定性模型评价结果更客观且重复性更强,多元统计模型较二元统计模型通常具有更好的评价结果[26−28],通过二元统计模型与多元统计模型的耦合,综合两者的优势,评价结果具有更高的预测精度。

四川省凉山州普格县地处云贵高原之横断山脉、地质构造复杂,地质灾害发育。历史灾害统计表明,区内地质灾害主要以滑坡为主,共发育195处,远超泥石流(80处)及崩塌(18处)灾害数量,对当地居民的生命、财产安全和县内重要设施构成巨大威胁。通过开展普格县滑坡孕灾地质条件分析及灾害分布规律研究,本文利用信息量模型、确定性系数模型、证据权模型、频率比模型分别与逻辑回归模型进行耦合对普格县滑坡易发性开展评价,对比分析了各耦合模型评价的有效性和准确率,精准预测区内滑坡地质灾害的发生,为当地政府和人民开展防灾减灾工作部署提供重要指导,同时也为川西南县域滑坡易发性定量评估模型与防灾减灾工作提供理论指导和技术支持。

1 数据来源及方法

1.1 研究区概况

普格县地处四川省西南部,隶属凉山彝族自治州,南北长68 km,东西宽41 km,面积1 905.41 km2(图1)。地貌形态主要包括侵蚀堆积河谷平原、山间盆地,以及侵蚀、剥蚀构造中高山区,地形表现为三山夹两谷,为典型云贵高原横断山区地貌,海拔介于1 080~4 340 m。

图1 研究区及滑坡点分布Fig.1 Geographical location of the study area and landslide distribution

普格县地处则木河断裂和黑水河断裂交汇处,发育一系列近南北向褶皱、断裂构造。县域内地层以侏罗系和白垩系红层分布最广,缺失石炭系和泥盆系。岩性包括砾岩、砂岩、泥岩、页岩等碎屑岩,灰岩、泥灰岩、白云岩等碳酸盐岩,以及玄武岩火山岩等,则木河、西洛河及其支流沿岸分布第四系松散堆积物。

滑坡是区内发育数量最多的一种地质灾害,共发育195处,占地质灾害总数的67%,其中小型滑坡141处,中型滑坡45处,大型滑坡9处,主要以小型为主。县域中南部地区是滑坡灾害的高发区,包括普基镇、花山镇、荞窝镇、大槽乡等一带。

1.2 数据来源

文中用于滑坡易发性评价的灾点数据和基础地理与地质数据主要包括:(1)历史滑坡数据:来自2005年以来历年灾害调查、汛期排查、2015年地灾详查以及2021年县域地灾风险评价野外资料[29];(2)数值高程模型(DEM):来自县域1∶5万地形图,空间分辨率为20 m×20 m,通过DEM提取了研究区坡度、坡向、高程等数据;(3)工程地质岩组、断层及斜坡结构数据:源自1∶20万西昌幅地质图;(4)行政区划等基础地理数据:来源于三调数据。

1.3 评价模型

文中采用栅格单元法进行评价(20 m×20 m),通过信息量模型、确定性系数模型、证据权模型、频率比模型等分别与逻辑回归模型进行耦合计算,前者可以很好地刻画评价因子不同特征值对易发性的敏感程度,而后者可以较客观的确定影响因子之间的权重大小。选取各评价因子分级的信息量值、确定性系数值、证据权值以及归一化频率比值作为耦合模型自变量,通过逻辑回归模型的回归运算得到各逻辑回归系数(β),再计算滑坡概率,最终得到普格县4种耦合模型下滑坡易发性评价图。

(1)信息量模型(Information,I)

地质灾害的形成受多种因素影响,信息量模型[4]主要原理为特定评价单元内致灾因素作用下地质灾害发生与区域地质灾害发生频率的函数比,反映一定地质环境下致灾因素及其分级区间的组合。信息量计算公式:

式中:Iij——致灾因素i在j状态下地质灾害发生的信息 量值;

Nj——对应因素在j状态下地质灾害分布的单元数;

N——调查区已有地质灾害分布的单元总数;

Sj——对应因素在j状态分布的单元数;

S——调查区单元总数。

(2)确定性系数模型(Certainty Factor,CF)

确定性系数模型也是一种常用的滑坡易发性评价模型[6],基于滑坡发生的概率函数,计算评价因子的确定性系数,其公式如下:

式中:CF——滑坡发生的确定性系数;

PPa——因子分级类别a中的滑坡数与a的面积比值,表示滑坡在因子分级类别a中发生的 条件概率;

PPs—研究区滑坡总数与研究区总面积之比,表示滑坡在整个研究区中发生的先验 概率。

CF的区间为[−1,1],正值表示滑坡发生的确定性增加,越接近1越易于发生滑坡;负值表示滑坡发生的确定性降低,越接近−1越不易于发生滑坡;值为0代表条件概率与先验概率相同,不确定是否会发生滑坡[6]。

(3)证据权模型(Weights-of-Evidence,WE)

证据权模型是一种以贝叶斯概率统计为基础的二元统计模型,因该方法较直观、透明且符合地质问题解决的常规思路而得到广泛应用[10]。其计算公式如下:

式中:W+、W−——分别表示影响因子分布区的正相关和 负相关权重值;

Wf——综合权重,指示特定因子等级对滑坡变形失稳的权重;

——分别表示特定因子等级中发生和未发生滑坡的栅格数;

——分别表示其他因子等级中发生和未发 生滑坡的栅格数;

B+、B−——分别表示所有发生和未发生滑坡的栅 格数。

(4)频率比模型(Frequency Ratio,FR)

该模型按照一定的规则分析滑坡分布与其影响因子状态之间的空间关系[12]。通过计算不同影响因子(F)分级区间(j)内滑坡面积(L),频率比FjR(Frequency Ratio)表示为:

式中:P(LFj)——滑坡分级区间j内滑坡的频率;

P(Fj)——研究区中各因子分级j的频率;

ALFj——因子分级区间j内滑坡的面积;

AL——滑坡总面积;

AFj——因子分级区间j的总面积;

A——研究区总面积。

(5)逻辑回归模型(Logistic Regression,LR)

该模型能通过简单的线性回归描述滑坡各致灾因子之间复杂的非线性关系[13]。利用Logit变换,对滑坡发生的概率P和不发生的概率1-P的比值取自然对数,建立线性回归方程:

式中:P——地质灾害发生概率;

Z——地质灾害发生概率的目标函数;

X1、X2、···、Xn——滑坡影响因子指标值;

β0——常数项;

β1、β2、···、βn——逻辑回归系数。

2 评价因子选取及分级

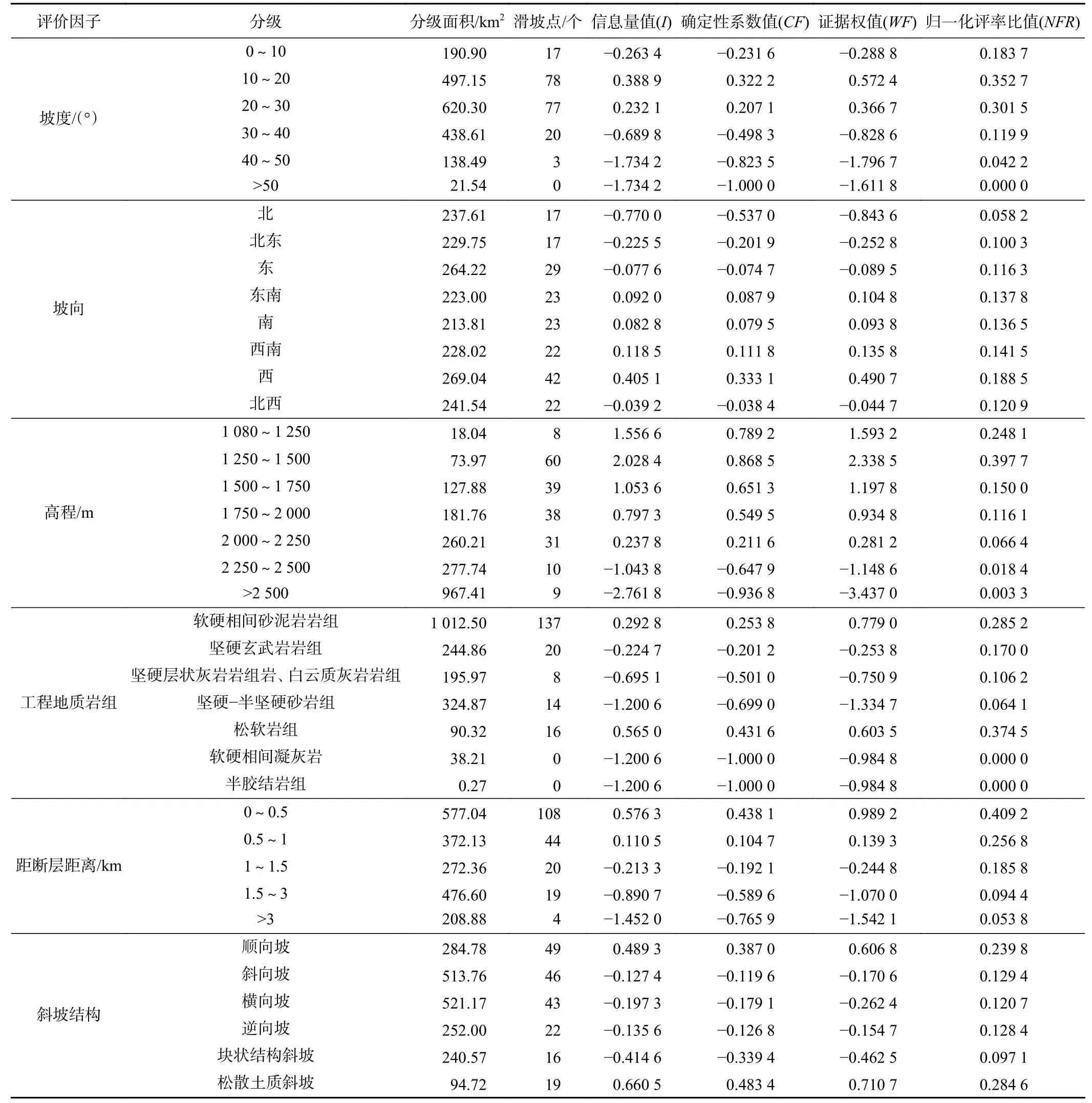

普格县滑坡地质灾害普遍发育于具有一定地形坡度、断层破碎带影响范围内易崩易滑工程地质岩组区,如区内则木河断裂破碎带、黑水河断裂破碎带以及侏罗系-白垩系红层发育区等。通过分析区内滑坡地质灾害分布特征、孕灾规律、形成条件和演化过程,结合高精度DEM数据和遥感影像,建立了滑坡易发性指标体系,提取高程、坡度、坡向、地势起伏度、曲率、斜坡结构、工程地质岩组、距断层距离、距水系距离、距道路距离等主要孕灾因子,根据各因子与滑坡发育关系、各因子相关性,排除具有较大相关性因子,最终选取坡度、坡向、高程、工程地质岩组、距断层距离和斜坡结构等6个因子开展普格县滑坡易发性评价,各因子分级如表1和图2所示。

图2 评价因子分级图Fig.2 Grading of evaluation factors

表1 评价因子分级及I值、CF值、WF值和NFR值Table 1 Calculation results of I, CF, WF and NFR values for classification level of each evaluation factor

(1)坡度

对滑坡而言,斜坡坡度是极为重要的影响因素。利用调查区20 m分辨率DEM数据提取坡度数据,得到各滑坡灾害点坡度信息,统计表明:大部分滑坡发育在坡度40°内的斜坡,随着斜坡坡度的增加,滑坡发育的数量呈现出先增后减的趋势,在10°~30°间的发育的滑坡数量最多(155处),占总数的79.49%。

(2)坡向

斜坡的不同坡向代表了不同的日照辐射强度,影响着坡体表面地下水的蒸发并导致植被覆盖率的差异,这些差异进一步影响着斜坡岩土体物理力学性质,不同程度地影响着区内滑坡的易发性。基于ArcGIS坡向分析工具,将斜坡坡向分为北、北东、东、东南、南、西南、西以及北西等8个方向。

(3)高程

普格县地处云贵高原横断山区,全县最高点位于西北边界的螺髻山,海拔4 340 m;最低点位于南部的黑水河河谷一带,海拔1 080 m,最大相对高差达3 260 m。海拔高程差异影响着坡体内含水量、坡内应力大小,同时不同高差人口密度、人类工程活动的强弱、坡体表面的植被分布情况也不尽相同。

区内高程1 080~1 700 m范围主要为河谷及两侧斜坡人类工程活动强烈区域,河谷地貌演化的应力最大释放区,这一高程区间内岩体更为破碎,应力更为集中,所以相应地更易发育滑坡。

(4)工程地质岩组

工程地质岩组对滑坡的发育有着极为重要的影响,区内工程地质岩组主要包括软硬相间砂泥岩岩组、坚硬玄武岩岩组、坚硬层状灰岩岩组、坚硬-半坚硬砂岩岩组、第四系松散岩组、软硬相间凝灰岩岩组、半胶结岩组等7大岩组。统计表明:区内软硬相间砂泥岩岩组发育的滑坡数量最多,如区内侏罗系和白垩系砂岩、泥岩及页岩地层,发育滑坡137处,占总数的70.25%,其次坚硬玄武岩岩组内发育滑坡20处,约占总数的10.26%。从滑坡灾害密度分布来看,也是软硬相间砂泥岩岩组、坚硬玄武岩岩组及第四系松散岩组分布密度最大。

(5)距断层距离

断裂是内动力地质作用的表现,普格县南北向呈“Y”字形分布则木河和黑水河两条主断裂带,其次级断层极为发育。控制着县域地层分布、河流展布和地貌演化。断裂带及其影响区岩体普遍较破碎,在具备良好地形条件下滑坡灾害发生概率明显增大。

区域强活动性发震大断裂影响范围可达20 km以上,活动性弱、规模较小的断层及主要褶皱其影响范围仅1 km。为从宏观上揭示地质构造内生动力地质作用对滑坡的影响,在普格县现有地质构造的基础上,创建断裂的多环缓冲区,统计离断层不同距离内的滑坡发育特征。其缓冲距离可分为:0~0.5 km、0.5~1 km、1.5~3 km及>3 km。随着距断裂带距离的增大,滑坡的发育数量和发育密度均逐渐减少。

(6)斜坡结构

斜坡岩土体结构类型往往影响着滑坡、崩塌等主要地质灾害的失稳破坏方式,理论和实践均表明,岩土体类型与成灾模式之间存在着强烈的成生联系。通常,对于滑坡灾害来说,顺向斜坡最易发生基岩顺层滑动,逆向坡及横向坡发生失稳滑动的可能性较低。统计结果表明,区内顺向坡发育的滑坡数量最多,而松散土质斜坡发育的滑坡点密度是最多的,斜向坡次之,块状结构坡最低。

3 评价结果与讨论

3.1 易发性评价结果

随机抽取普格县滑坡总数的80%与相同数量的随机非灾害点作为训练样本数据,共计312个样本点。通过各单一模型与逻辑回归模型耦合开展滑坡易发性评价,样本赋值“1”表示滑坡点,“0”表示非滑坡点,作为逻辑回归模型的因变量,自变量为坡度、坡向、高程、工程地质岩组、距断层距离和斜坡结构等6项评价因子的信息量值(I)、确定性系数值(CF)、证据权值(WF)和归一化频率比值(NFR)。利用SPSS软件开展二元逻辑回归分析,为确保各因子具有数理统计意义,其显著性水平均小于0.05。基于逻辑回归计算各因子系数值后可得耦合模型滑坡易发性评价公式分布如下:

式中:PI−LR、PCF−LR、PWF−LR、PNFR−LR——I-LR模型、CFLR模型、WFLR模型、NFRLR模型下滑坡发生的概率值;I1j−I6j、CF1j−CF6j、WF1j−WF6j、NFR1j−NFR6j—坡度、坡向、高程、工程地质岩组、距断层距离和 斜坡结构的I、CF、WF和NFR值。

根据上述滑坡概率模型,通过GIS分析得到研究区滑坡概率分布,将滑坡易发性划分为:低易发(P:0~0.25)、中易发(P:0.25~0.5)、高易发(P:0.5~0.75)和极高易发(P:0.75~1),研究区各耦合模型滑坡易发性评价分区如图3。统计各易发等级内训练集滑坡点数量、占比及密度(表2),各耦合模型主要灾害点近半数落入极高易发区,其中I-LR、CF-LR和WF-LR耦合模型极高易发区滑坡数量占比分别达51.28%、51.28%和50%,NFR-LR耦合模型为43.59%;落入中易发以上的滑坡占比介于94.87%~96.15%;滑坡灾害点密度自极高易发区至低易发区呈现明显降低的趋势。同时,四种耦合模型低易发区面积均超过50%,达到52.92%~63.22%,极高易发区面积占比均低于10%。绝大部分滑坡灾害点集中发育在面积较小的极高-高易发区,而中-低易发区滑坡数量显著减小,与县域实际滑坡灾害点分布情况较吻合,表明四种耦合模型均有效评价了普格县滑坡易发性。

表2 普格县滑坡易发性不同模型评价结果对比(训练集)Table 2 Comparison of landslide susceptibility evaluation results of different models

从滑坡易发性评价分区图可以看出(图3),四种耦合模型计算结果具有一定的相似性,结合区域孕灾地质条件与滑坡灾害点发育分布规律分析,四种耦合模型滑坡易发性评价分区图具有以下特点:

图3 不同耦合模型滑坡易发性评价分区图Fig.3 Evaluation results of landslide susceptibility of different models

(1)县域内滑坡极高、高易发区主要发育于则木河和黑水河河谷一带,多种有利因素使得滑坡在该带较为发育,包括水对河岸斜坡带的冲刷、软化和动水压力,可大幅降低坡岸岩土体强度,同时山区河谷两岸是人类活动最为活跃区,建房修路切坡较普遍,人为扰动进一步增加了滑坡的易发性。

(2)普格县城周边是滑坡极高、高易发主要集中区,区内则木河断裂带与黑水河断裂带在此汇聚,岩土体受众多断层切割、挤压拉裂作用,变得松散破碎,力学强度显著降低,在河岸斜坡的有利地形条件下,滑坡易发性较其他区域明显增大。

(3)中低易发区多位于远离河谷的高海拔地区,此外在五道箐镇等局部较为平坦的河谷区也有发育。

3.2 评价精度对比分析

为了检验评价结果精确性和合理性,有必要针对四种耦合模型开展评价精度对比分析,首先统计分析了未参与评价的测试样本滑坡点在各易发性分级下的灾害点数量占比情况,其次,通过常用的受试者特征曲线法(Receiver Operating Characteristic curve,ROC)[30]、Sridevi Jadi经验概率法[31]等对模型评价的精度进行多维度检验。

(1)合理性检验

为了检验模型稳定性,选择没有参与模型训练的39个灾害点(占滑坡总样本数的20%,详见表1),测试灾害点在各易发等级内的分布状况,同时可以评估地质灾害易发程度区划结果的合理性。

从检验结果可以看出(表3),测试灾害点在各易发区的分布与训练集样本分布特征较相似,各模型测试组灾害点落在极高易发区的百分比均最大,其中WFLR耦合模型极高易发区灾害点占比甚至达到51.28%。计算测试样本落在各等级区的比例(Gei)与各等级区面积百分比(Sai)的比值(Rei),各耦合模型均满足Rei值自极高易发区至低易发区急剧降低的趋势,说明各耦合模型地质灾害易发性评价及易发程度区划均是合理的。

表3 普格县滑坡易发性评价模型结果对比(测试样本)Table 3 Comparison of landslide susceptibility evaluation results of different models

(2)精度对比

采用Sridevi Jadi经验概率法[31]评估各模型滑坡易发性预测的准确性,其表达式为:

式中:P——预测精度值;

N——评价单元总数;

S——存在滑坡的单元总数;

K——滑坡易发性为中、高和极高的单元总数;

Ks——存在滑坡的中、高、极高易发性单元总数。

评价计算结果显示,4种耦合模型的预测精度P值分别为80%(I-LR)、80%(CF-LR)、80%(WF-LR)、76%(NFR-LR),前三种耦合模型预测精度几乎相同,NFRLR耦合模型预测精度稍差。

此外,ROC曲线也是目前检验滑坡易发性评价准确性最常用的手段之一[30],其作为一种二元分类模型,通过计算样本真阳性率(灵敏度)和假阳性率(1-特异度)并分别作为纵坐标和横坐标绘制ROC曲线。ROC曲线下的面积(Area Under Curve,AUC),作为数值可以直观的呈现评价结果的精准度,具有很好的客观性和有效性,其值越大,预测精度越高。

各耦合模型ROC曲线AUC值总体差异不大(图4),均大于0.85,表明4种耦合模型均能够客观准确的对普格县滑坡灾害易发性进行分级评价,且预测结果准确率由高到低依次为WF-LR模型(AUC=0.869)>I-LR模型(AUC=0.868)>CF-LR模型(AUC=0.866)>NFR-LR模型(AUC=0.858)。

图4 评价模型ROC曲线Fig.4 The ROC curves of landslide susceptibility assessment of the four models

4 结论

(1)基于信息量模型(I)、确定性系数模型(CF)、证据权模型(WF)、频率比模型(FR)分别与逻辑回归模型(LR)进行耦合,选取坡度、坡向、高程、工程地质岩组、距断层距离和斜坡结构等6项孕灾因子,开展普格县滑坡易发性评价,各耦合模型获取的极高易发区面积(占比)分别为169.89 km2(8.9%,I-LR)、183.43 km2(9.62%,CF-LR)、168.77 km2(8.85%,WF-LR)和129.04 km2(6.77%,NFR-LR),4种耦合模型评价结果和易发程度区划均是合理的。

(2)普格县滑坡发育的极高、高易发区主要位于则木河和黑水河河谷区,尤其是普格县城-普基镇-花山镇一带,滑坡主要分布在坡度10°~30°,坡向西、西南,海拔1 250~1 500 m,软硬相间碎屑岩岩组,距断层距离1 km内,斜坡结构为顺向坡和松散土质斜坡等因子类别内。

(3)4种耦合模型均能够客观准确的对普格县滑坡易发性进行分级评价,预测结果准确率由高到低依次为WF-LR模型(AUC=0.869)>I-LR模型(AUC=0.868)>CF-LR模型(AUC=0.866)>NFR-LR模型(AUC=0.858)。