范谔昌与宋代《周易》象数图书学的传承与建构

2022-08-30肖满省

肖满省

(福建师范大学文学院,福建 福州 350007)

在宋初《周易》象数图书学传承流布的过程中,建溪(今福建南平)人范谔昌是一个承上启下的关键人物。邵雍之子邵伯温在《易学辨惑》中说,陈抟殁后,“明逸亦传其象学,明逸授庐江许坚,坚授范谔昌,由此一枝传于南方也”[1]。又据晁说之《传易堂记》载:“谔昌授彭城刘牧,而聱隅先生黄晞及陈纯臣之徒,皆由范氏知名者也。”[2]其中,刘牧成就最高,著有《易数钩隐图》,当时“言数者皆宗之”[3],其后学进而发扬光大,开启了易学史上的象数图书一派。《四库提要》说:“汉儒言《易》,多主象数,至宋而象数之中,复岐出图书一派。牧在邵子之前,其首倡者也。”[4]由此可知,宋初《周易》图书学有这样一条传承脉络:陈抟—明逸(即种放)—许坚—范谔昌—刘牧。学界对刘牧的象数图书之学已有较多的研究,但对刘牧师承所自的范谔昌,研究还相对不足。(1)笔者所见,关于范谔昌研究的主要成果有:潘雨廷《易学史论丛》之《范谔昌之易》(上海:上海古籍出版社,2007年)、郭彧《易图讲座》第六讲(北京:华夏出版社,2004年)、王铁《宋代易学》之“范谔昌《易证坠简》”(上海:上海古籍出版社,2005年) ,都不同程度地介绍了范谔昌易学的内容及其在易学发展史上的地位。陈悦《范谔昌生平及易学著述论》(《周易研究》2019年第4期,第35-43页)一文对范谔昌的生平和易学论著有较翔实的考辨。故本文在学界有关成果的基础上,进一步探讨范谔昌易学的具体内容。

一、范谔昌与宋初《周易》象数图书学的传承

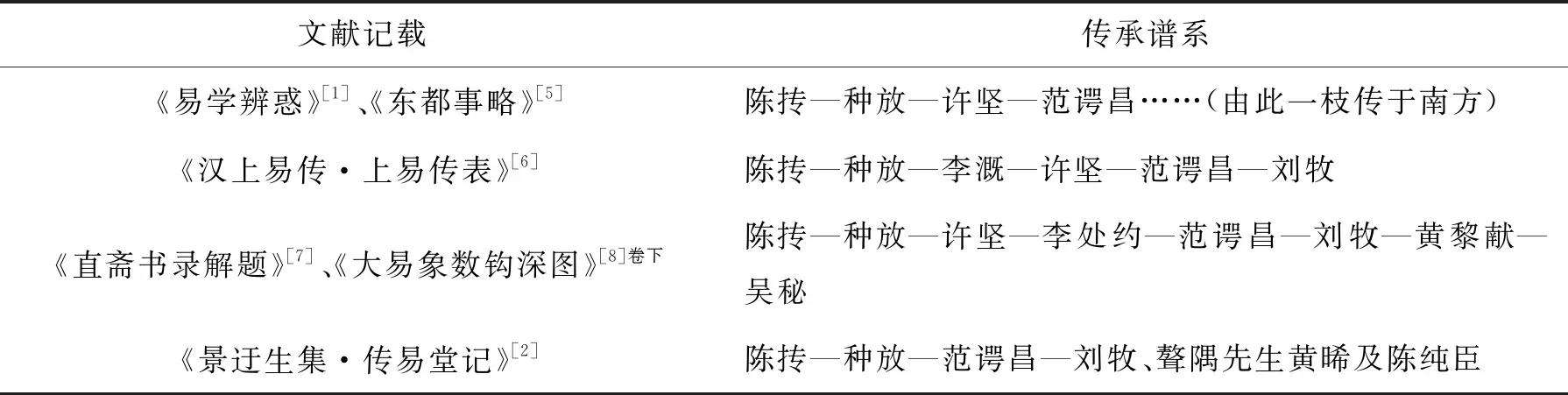

在宋初《周易》象数图书学的传承谱系中,范谔昌远绍陈抟,并将其学传给了刘牧。这一说法在易学史上得到了普遍的接受与认可,有关记载如表1所示。

表1 范谔昌与《周易》象数图书学传承表

但郭彧对上述传承谱系提出了质疑。他通过翔实的资料考证指出,北宋有两刘牧,一为北方彭城(今江苏徐州)刘牧,一为南方三衢(今浙江衢州)刘牧。两刘牧的生平可简述如下:

彭城刘牧,字长民,宋真宗景德二年(1005)曾应科考(2)郭氏认为,彭城刘牧于宋真宗景德二年(1005)应科考并开始步入仕途。李科《北宋二刘牧生平补考及其诗文归属考辨》认为,刘牧虽于该年应试,但很可能并未及第。载周裕锴主编《新国学》第十卷,成都:四川大学出版社,2014年,第166-185页。,善言军事,宋真宗时官太常博士,宋仁宗天圣四年(1026)以文臣转为武官。精于易学,今有《易数钩隐图》传世。

三衢刘牧(1011—1064),字先之,宋仁宗景祐元年(1034)登进士第。尝从孙复学《春秋》,善古文,没有易学著作传世。(3)两刘牧生平据郭彧的相关论著总结而来,主要有:《〈易数钩隠图〉作者等问题辨》(《周易研究》2003年第2期),《北宋两刘牧再考》(《周易研究》2006年第1期),《易图讲座》(北京:华夏出版社,2007年),《易数钩隐图导读》(北京:华龄出版社,2019年)。

在此基础上,郭氏指出,史载《周易》图书学由陈抟数传后经范谔昌传至刘牧,“那么这一刘牧,肯定不是指宋真宗(997—1022)时……的彭城刘牧,……因为彭城刘牧和寇准、杨亿为同时人,在穆修(979—1032)之前,而范谔昌却是仁宗(1022—1063)朝人”[9]。“既然范氏之学传于南方,而范氏晚出,那么,就不会传给其前之彭城刘牧,范谔昌不可能为彭城刘牧之师。”[10]20笔者认为,郭氏上述说法似有待商榷。

其一,从时间上说,范谔昌生活的时代并不一定晚于彭城刘牧。如前所述,彭城刘牧于真宗景德二年(1005)曾应科考,宋仁宗天圣四年(1026)以文臣转为武官。按一般情况而言,参加科考时20岁左右,则彭城刘牧当出生于985年前后,那么,他40岁左右转武官,至宋仁宗庆历(1041—1048)初李秘献书于朝的时候,其年龄在60岁左右。这样的履历应该是合理的。据此,则彭城刘牧不全然“在穆修之前”。而据晁公武《郡斋读书志》[3]、陈振孙《直斋书录解题》[7]等书记载,范谔昌于宋真宗天禧(1017—1021)年间曾担任毗陵(今江苏常州)从事之职,期间因事落官。设使范谔昌任职时40岁左右,则范谔昌出生于980前后。据此,则范谔昌非全然是“仁宗朝人”。那么,论定刘牧前于范谔昌,则证据不足。其实,他们两人生活的时间多有重叠,范谔昌略前于刘牧是有可能的。

其二,从学术思想而言,刘牧《易数钩隐图》的诸多图式和思想,是对范谔昌象学的继承和发挥。关于范谔昌的易学思想,我们目前能看到的最主要材料是《正统道藏·周易图》收录的署名范谔昌的《四象生八卦图》和《图说》(详下文)。正如郭氏所说:“此图反映出范谔昌象学的内容。……范氏所推易源流,是说八卦由太极步步生来的。”[10]19郭氏又说:“依此(《易数钩隐图·自序》)可知,彭城刘牧主张八卦是由太极步步生出来的。”[10]20由此可见,范谔昌与彭城刘牧两人的观点是一脉相承的。

其三,如果否定了建溪范谔昌—彭城刘牧的传承谱系,那么,就会如郭彧所说,邵伯温《易学辨惑》所记,范谔昌远绍陈抟,“‘由此一枝传于南方’,则不知传于何人”[10]19,刘牧的学术渊源也将没有着落。

总之,在建溪范谔昌与彭城刘牧两人生活时间多有重叠的情况下,似不宜遽以否定他们之间的传承谱系。因此,范谔昌远绍陈抟象学,又将其传给彭城刘牧,这一传统方法仍应予承认。刘牧著《易数钩隐图》,其后学进一步发扬光大,由此开启宋代《周易》象数图书学一派。

二、范谔昌《大易源流图》的内容及其渊源流变

根据宋元以来各种书目及其他相关易学典籍的记载和征引,范谔昌有《大易源流图》一书专门探讨《周易》图书之学。据宋代陈振孙《直斋书录解题》所载,该书主要是“言纳甲、纳音”[7]8。冯椅《厚斋易学》附录二也说此书:“先定纳甲之法,以见纳音之数。”[11]至于其中的具体内容,则不可得而知。幸运的是,元代雷思齐《空山先生易图通变》(后文简称《易图通变》)卷五对该书的批评为后人探测范谔昌的图书学思想提供了重要材料。雷氏说:

如范谔昌所著《大易源流图》,其称龙马负图出河,羲皇穷天人之际,重定五行生成之数,定地上八卦之体。故老子自西周传授孔子造《易》之原,天一正北,地二正南,天三正东,地四正西,天五正中央,地六配子,天七配午,地八配卯,天九配酉,地十配中寄于末(4)案,根据上文,“末”应为地支“未”,下文“末”字同。说详下文。,乃天地之数五十有五矣。

因考其既以图之前五数置于北、南、东、西之正及中,复以后五数配子、午、卯、酉及中,何也?夫子、午、卯、酉,非四方之正邪?地十配中,云“寄于末”,夫中抑有末邪?谛详所置之数,正今图所传有四方而无四维之数者,是谔昌已元不识图南所以标异,特因《太玄》准《易》,取于《洪范》一水、二火、三木、四金、五土而然。凿空无故,造端老子,增立怪论,以实图南易置二、七、四、九之位尔,然犹未尝以九畴分配九宫也。究核谔昌之取用,不过循纳甲之绪余及五子归庚之殊向。又谓天上八卦坎离对中之外,移置乾、兑、坤于东,艮、震、巽于西。不谓五行之说多起于《易》后,而反引五行以为定卦之原,此又其敢于创异之大端也。[12]卷五

上述材料,是元代的雷思齐对范谔昌所著《大易源流图》的指摘。由其所述的只言片语,可以得出范谔昌《大易源流图》所载至少包含以下几方面内容。

(一)《大易源流图》继承了《参同契》的“月体纳甲”说

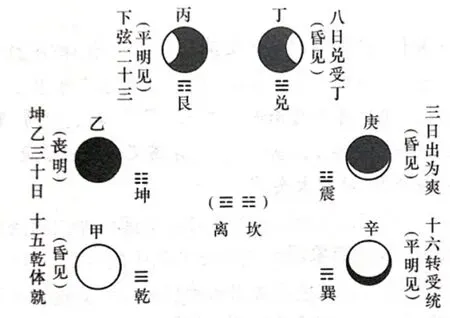

纳甲是汉代象数易学的内容之一。汉代易学家京房以八卦分纳十天干,十天干以甲为首,故称“纳甲”。其具体配合是:乾纳甲壬,坤纳乙癸,坎纳戊,兑纳丁,离纳己,震纳庚,艮纳丙,巽纳辛。汉代魏伯阳著《周易参同契》,进一步将京房所创造的“纳甲”学说与月体结合起来,形成“月体纳甲”,用以解说道家的丹道修炼。与京房的纳甲法相比,魏伯阳“月体纳甲”最大的特点就是增加了以月象的盈亏合卦,其具体内容,朱伯崑《易学哲学史》第一册“魏伯阳的月体纳甲”、高怀民《两汉易学史》“魏氏纳甲”(图1)等著作都有详细的解读。

图1 《两汉易学史》所载《魏伯阳纳甲月象图》[13]

而范谔昌《大易源流图》所讲的“纳甲”,是在前人基础上的继承发挥。雷思齐说:“究核谔昌之取用,不过循纳甲之绪余……又谓天上八卦坎离对中之外,移置乾、兑、坤于东,艮、震、巽于西。”将雷思齐的说法与魏伯阳的“月体纳甲”相对比,两者之间只是其中艮与兑东西位置相反。(5)笔者推测,这有可能是雷氏在叙述过程中产生的笔误。可见,范谔昌《大易源流图》所讲的“纳甲”即魏伯阳的“月体纳甲”说。

(二)《大易源流图》的“纳音之数”与道教思想密切相关

所谓“纳音”,原是我国古代探讨乐律的一种学说。我国古代以五音、十二律相配合为六十音,与六十甲子相配合,按金、火、木、水、土五行之序,旋相为宫,产生新的纳音五行。

纳音五行的基本原理是“五音六属”学说。这里的“五音”学说,是将五音与五数、五行联系起来,其对应关系即为:宫数一,五行属土;商数七,五行属金;角数九,五行属木;徵数三,五行属火;羽数五,五行属水。“六属”是将十二地支分属六个天干,其对应关系是:子、午属庚,丑、未属辛,寅、申属戊,卯、酉属己,辰、戌属丙,巳、亥属丁。古人即以上述“五音六属”推算某人年命的纳音五行。

比如,对于甲子年出生的人来说,根据“六属”之说,子属庚,从此人出生之年干甲数至庚,历甲、乙、丙、丁、戊、己、庚7个天干,七数属于商音,五行属金,所以甲子年的纳音五行即属金,甲子年出生的人即属于金命人。又如,对于丙子年出生之人来说,根据“六属”之说,子属庚,从此人出生之年干丙数至庚,历丙、丁、戊、己、庚5个天干,五数属于羽音,五行属水,所以丙子年的纳音五行即属水,丙子年出生的人即属于水命人;对于庚子年出生之人来说,根据“六属”之说,子属庚,从此人出生之年干庚数至庚,只有一个天干,一数属于宫音,五行属土,所以庚子年的纳音五行即属土,庚子年出生的人即属于土命人。六十甲子均可用这种方法得到相应的纳音五行。当然,这里不是要论人之“年命”吉凶,重要的是在“纳音”推导的过程中,得到了一、三、五、七、九。这些数字恰恰是九宫图(即朱熹称为《洛书》者)四正方位及中宫对应之数,也正是陈抟《龙图》的主要内容。范谔昌《大易源流图》有关纳甲、纳音的学说应该就是这些内容。

雷氏文中又说,范谔昌讲“五子归庚之殊向”。所谓“五子归庚”,就是指上述“纳音”的推导过程。五子者,壬子、戊子、丙子、甲子、庚子也。十二地支以子为首,故以“五子”代表六十甲子。因为上述六十甲子纳音推导过程都要从其出生年份的干头顺数至庚字,是谓“五子归庚”。

“五子归庚”本来只是以纳音推阐数术的术语,但道教则取之以配五方之位,阐述其道教思想理论。如宋代董思靖释“五子归庚”说:“五子元乃西方甲子金七数而遇庚,北方丙子水五数而遇庚,南方戊子火三数而遇庚,东方壬子木九数而遇庚,中央庚子土即一不动乃为四子所归,故统十二辰之炁也,所以必遇庚者,乃炁数之变也。”[14]元代章希贤《道法宗旨图衍义》曰:“五子归庚者,一三五七九,皆阳数也,合而为二十有五,故《易》曰‘天数二十有五’。夫五子归庚,所以为万物之主宰。东方自壬子而归庚,乃九数也。北方丙子归庚,五数也。南方戊子归庚,三数也。西方甲子归庚,七数也。中央庚子归庚,一数也。得天数之正焉,乃雷霆之道也。”[15]上引两段材料,虽出现在范谔昌《大易源流图》之后,但由此可见,范谔昌《大易源流图》与道家思想有着极为密切的关系。

(三)“重定五行生成之数”及相关数位匹配关系

五行生成之数的学说,根源于《尚书》和《易传》。《尚书·洪范》说:“五行一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。” 《周易·系辞上传》说:“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十”,“天数五,地数五,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五,此所以成变化而行鬼神也”。自汉代以来,人们就将这两种说法结合起来,以一至五这五个数字为五行生数,以六至十这五个数字作为五行成数。两者相互配合,组成五行生成之数。《汉书·五行志》载:

天以一生水,地以二生火,天以三生木,地以四生金,天以五生土。五位皆以五合,而阴阳易位,故曰“妃以五成”。然则水之大数六,火七,木八,金九,土十。故水以天一为火二牡,木以天三为土十牡,土以天五为水六牡,火以天七为金四牡,金以天九为木八牡。阳奇为牡,阴耦为妃,故曰:“水,火之牡也。火,水妃也。”于《易》,坎为水,为中男;离为火,为中女,盖取诸此也。[16]

《汉书·五行志》的材料来源于刘向(或说刘歆)的《洪范五行传》,但应该是有更早的来源。与刘向、刘歆同时的扬雄,模仿《周易》作了一部《太玄》,其中有一篇《太玄图》云:“一与六共宗,二与七共明,三与八成友,四与九同道,五与五相守。”[17]351另一篇《太玄数》云:“三八为木,为东方,为春,日甲乙,辰寅卯,声角,色青……四九为金,为西方,为秋,日庚辛,辰申酉,声商,色白…… 二七为火,为南方,为夏,日丙丁,辰巳午,声徵,色赤……一六为水,为北方,为冬,日壬癸,辰子亥,声羽,色黑……五五为土,为中央,为四维,日戊己,辰辰未戌丑,声宫,色黄……”[17]287-288这已经是将天地自然之数与五行生成之数结合起来了。东汉时的郑玄,更明确地把天地之数与五行生成之数和方位揉合在一起。郑玄注《礼记·月令》“仲春之月……其数八” 说:“数者,五行佐天地生物成物之次也……而五行自水始,火次之,木次之,金次之,土为后。木生数三,成数八。” 孔颖达疏曰:

郑注《易·系辞》云:“天一生水于北,地二生火于南,天三生木于东,地四生金于西,天五生土于中。阳无耦,阴无配,未得相成。地六成水于北,与天一并;天七成火于南,与地二并;地八成木于东,与天三并;天九成金于西,与地四并;地十成土于中,与天五并也。大衍之数五十有五,行各气并,气并而减五,惟有五十。以五十之数,不可以为七八九六卜筮之占以用之,故更减其一,故四十有九也。”是郑注之意:水数一,成数六;火数二,成数七;木数三,成数八;金数四,成数九;土数五,成数十。[18]

伪《孔传》注上述《尚书·洪范》“五行”之数时也说:“皆其生数。”《尚书注疏卷十二·洪范第六》孔颖达疏曰:

天一生水,地二生火,天三生木,地四生金,天五生土,此其生数也。如此,则阳无匹,阴无耦,故地六成水,天七成火,地八成木,天九成金,地十成土。于是阴阳各有匹耦而物得成焉。故谓之成数也。[19]

孔颖达的解释明显又来源于郑玄的注。可见,关于五行生成之数及其与四时、四方、十二地支配合起来的说法,早为汉唐以来学界所普遍接受。

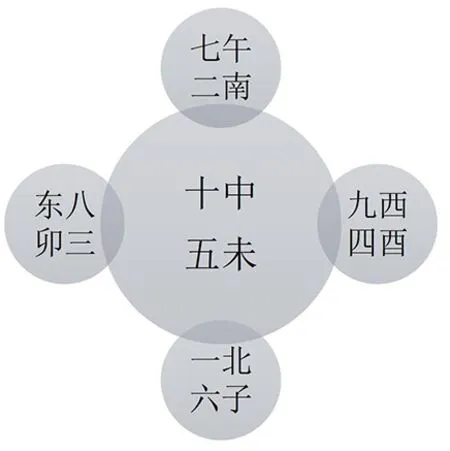

根据雷思齐所述,范谔昌《大易源流图》所载易图不仅将“天一”至“地十”配合方位,同时又以之配合十二地支。其数字配合方位、地支的具体做法是:天一正北,地二正南,天三正东,地四正西,天五正中央。地六配子居北,天七配午居南,地八配卯居东,天九配酉居西,地十配中寄于未,即以子、午、卯、酉居四方之正,未土居于中。上述内容可用图2表示。

图2 《大易源流图》之《洛书》数位匹配图

范谔昌的数位匹配关系,与郑注的内容完全相同,也就是说,范氏实际上是承续了汉唐以来学术界有关五行生成之数的学说。

其中,需要特别说明的是,在十二地支中,辰戌丑未都代表土,为什么选择以未代表土居中呢?这或许与古代五行配四季中的“土王季夏”说有关。五行有五,四季只有四,两者如何搭配呢?古人以“土王季夏”来解决这一问题。《续后汉书》载“填星,土行之精……其位中央,其日戊己,其时四时”引原注:“月令,土王季夏,未月,坤在西南离兑之间,致养之道也。今曰‘四时’,以分王为言也。……四时无土位,春夏秋冬皆本土,非土则物不生,故……土寄王于四季,皆十八日,总得七十二日。其四时各去其十八,亦各得七十二日,共成三百六十日。其专位则在于季夏,全体则分于四季也,故曰其时四时。”[20]春、夏、秋、冬,四时代序,时间各为三个月,今以土配季夏,显然破坏了四时的整齐划一,而古人宁可破坏四时的整齐划一,必以土配季夏的原因,或许是由于要符合“五行相生”的次序,即春木—夏火—季夏土—秋金—冬水。高怀民据此进一步指出,《说卦传》“帝出乎震”一章,将坤卦置于离卦之后、兑卦之前,“实在是根据上面五行方位来的”[21]。若以十二地支分配十二个月,其季夏(即六月)正对应十二地支中的未。这正是范氏以地支未代表土而居于中央的原因。“夫中抑有末邪?”从雷氏的质问中,我们推测,他是将“未”误读为“末”了。张惠言《易图条辨》就说:“‘未’字,雷讹作‘末’,亦以为驳,非也。”[22]

(四)以“天地生成之数”推衍“四象生八卦”过程

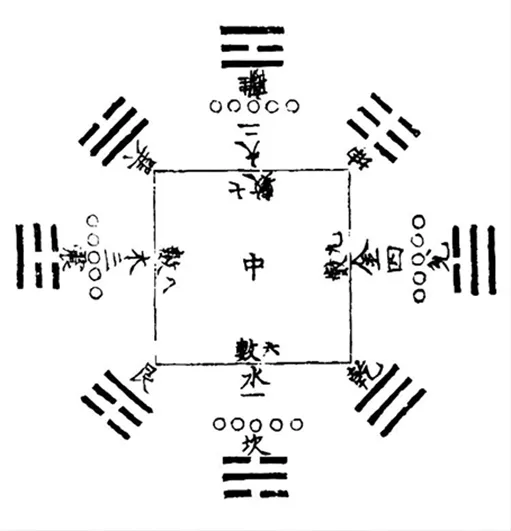

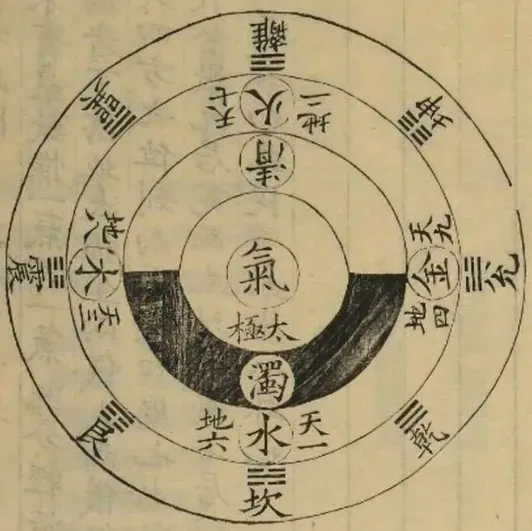

范谔昌《大易源流图》是如何通过“天地生成之数”重定“八卦之体”的呢?《正统道藏·周易图》收录的范谔昌《四象生八卦图》(图3)及《图说》提供了重要信息。

图3 《周易图》载范谔昌《四象生八卦图》[23]卷下

《周易图》说:

范氏谔昌曰:“四象者,以形言之则水、火、木、金;以数言之则老阳、老阴、少阳、少阴,九、六、七、八。惟土无形,四象各以中央土配之,则是为辰、戌、丑、未之成数也。 水数六,故以三画成坎,余三画布于亥上为乾;金数九,除三画成兑,余六画布于未上为坤;火数七,除三画成离,余四画布于巳上为巽;木数八,除三画成震,余五画布于寅上为艮。此四象生八卦也。”[23]

从范谔昌《四象生八卦图》中可以看到,在图的四正方各画有5个空心圆点。这5个空心圆点,应该就是代表“天数五”(五也代表土),并与其他4个“生数”相配合,生成4个“成数”。《正统道藏》本《大易象数钩深图》载有《河图四象之图》,并附图说:

《系辞》曰:“《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”其四象在乎天一地二天三地四天五。天一居北方坎位为水,地二居南方离位为火,天三居东方震位为木,地四居西方兑位为金。此在四正之位而为生数也。天五居中央,则是五土数也。土无宅位,然后分王四正之方,能生成万物,故北方水一得土而成六,南方火二得土五而成七,东方木三得土而成八,西方金四得土五而成九。此谓之四象也。[8]卷上

前文说过,在以五行分配四方的学说体系中,先秦两汉时期已有一种“土王季夏”的说法。但是这一说法无疑造成了四季和五行所主时间的不平衡。因此,汉代《白虎通》又出现了“土王四季说”[24]。土居“中央者,中和也”,木、火、金、水都依赖土而得其功效。生数一水(坎)加五为成数六居北方,生数二火(离)加五为成数七居南方,生数三木(震)加五为成数八居东方,生数四金(兑)加五为成数九居西方。经过这样的演变,四生数就产生出四成数了,这就是所谓的“四象”之数(即上述天地生成之数的数位匹配关系)。

那么,“四象”如何生出“八卦”呢?范谔昌说,是以六、七、八、九四象中各除三画而成坎、离、震、兑四卦,分布于四正方位,再以余数分配其余四卦,居于四隅方位。为什么是“除三画”呢?或许是因为伏羲画卦时是“乃观阴、阳而设奇、偶二画,观天、地、人而设上、中、下三位”[8]卷上。三画就代表了天、地、人三才之道。除去四正位的“三画”以后,所得余数三、四、五、六,何以又分别与乾、巽、艮、坤相配合呢?据下文《易数钩隐图》所述,范谔昌是将阳爻当一画,阴爻当二画。如此,则乾()为三画,巽()为四画、艮()为五画,坤()为六画。然后,按照上引范谔昌的办法,将这四卦各从其“四象”排入四隅,所形成的图式恰好吻合自古相传的《文王八卦方位图》。这应该就是范谔昌所要阐述的“五行生成之数”如何“定八卦之体”。由此可见,范谔昌关于数位的匹配关系,“全同郑玄以注《易纬》之数,其原先秦时当有。……范谔昌能以五行生成之数,定地上八卦之体,正宋易恢复汉易之基本纲领。……(此图式)自汉至宋,千年间乏人重视,范氏视之为大易源流,实有其心得”[25]。

当然,范谔昌“四象生八卦”的模式应该也是继承已有说法而来。《大易象数钩深图》载有《旧有此图》的图式(图4),其图据“太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”进行演说,并明确说道:“水数六居坎而生乾,金数九居兑而生坤,火数七居离而生巽,木数八居震而生艮,四象生八卦也。”[8]卷上此图只称“旧有此图”,不知出于何时何人之手。但这一说法与上述范谔昌的说法是一致的。

图4 《大易象数钩深图》载《旧有此图》[8]卷上

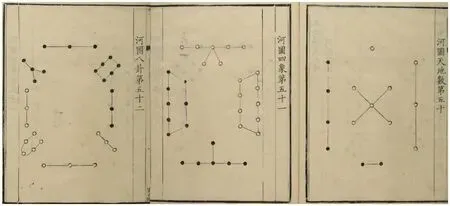

上述范谔昌“四象生八卦”的象数图书学思想后来被刘牧所继承。刘牧《易数钩隐图·四象生八卦图》所展示的正是上述这一过程。刘牧《易数钩隐图》又载有《河图天地数五十》《河图四象图第五十一》和《河图八卦图第五十二》,详细解说从“两仪”“四象”演变为“八卦”的过程(图5)。

图5 《易数钩隐图》载“《河图》生卦图”[26]

“河图天地数第五十”天一在上,天三在右,地二在下,地四在左,五居中央,以生数表示天地阴阳两仪,“河图四象第五十一”,正是以此六、七、八、九四数的黑白圆点构成之图,表示四成数,即四象。“河图八卦第五十二”图,正是以坎三、乾三、震三、艮五、离三、巽四、兑三、坤六的黑白圆点构成,表示八卦方位。上述内容应该是刘牧根据范谔昌的说法“照本宣科”而画成的。雷思齐在《易图通变》中说:

长民(刘牧)……又因谔昌坎、离、震、兑四正之外,而以四成数同于四方,谓坎六退本卦三数以余三数三画为乾,离七退本卦三数以余四数四画为巽,震八数退本卦三数以余五数五画为艮,兑九数退本卦三数以余六数六画为坤,皆以数为画,标为河图,是不揣本而齐末。[12]卷五

正如雷思齐所说的,上述这样的《河图》,仅仅“以数为画”,“是不揣本而齐末”。从某种意义上说,这两幅图并没有表达出范谔昌思想。因为,范谔昌所要阐述的是“五行生成之数”如何“定八卦之体”,但这种简单地将奇偶数字画成黑点和白圈的图式,完全没有这样的内涵。而且,在“河图八卦第五十二”中,四隅用点数表示各卦的画数,而四正则都用3个点,与四正卦的画数没有关系。林忠军说:“刘牧在推衍四象生八卦时,其黑白圆点数的含义前后不一致,违背了逻辑学不矛盾律。”[27]尽管如此,刘牧《易数钩隐图》的图像确实通过直观、具象的图式演示了太极生两仪、四象直至八卦定位的过程。

总之,《大易源流图》的“月体纳甲”、纳音五行、五行生成数位匹配关系等内容,其实都是对汉唐以来学术思想的吸收与继承。但是,范氏易学深受道教思想之影响,其《大易源流图》继承了道教经典《参同契》的月体纳甲说,其纳音学说中也蕴含着道教的思想,这些都说明范氏易图书学有浓厚的道教色彩。可见,范谔昌远绍陈抟,下启刘牧,是宋代道教易学兴起的重要人物。

三、河洛之争视野下的《大易源流图》批评

上文已根据雷氏批评中提到的有关线索,探讨了范谔昌《大易源流图》所述的重要内容。兹再进一步对雷氏的批评做精细的审视和梳理,以见出这一批评背后所蕴含的《周易》图书学史意义。

综观雷氏的批评,其核心主张乃是全面否定《大易源流图·洛书》之“五行生成之数”及相关数位匹配关系。在此之前,需要对雷氏的易学思想做一个简单的介绍。因为,雷氏对范氏的有关批评都是基于其易学思想而来的。

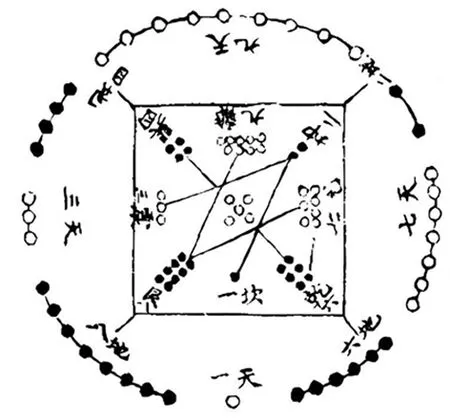

在易学史上,《河图》《洛书》数有两种相反的说法,一是刘牧主张“河图九数,《洛书》十数”,程大昌等遵从;一是朱熹主张“河图十数,《洛书》九数”,后世学者多取此说。 雷氏从刘牧之说,但与刘牧之说又有很大的不同。其一,他虽然取“河图九数”说,但却将河图数规定为四十,而不是四十五,即虚五不用。 其二,又将方图改为圆图,绕在方图之外,新创了圆图(图6)。

图6 《易图通变》(6) 因通志堂本《易图通变》分处上下两页,本图片引自涵芬楼影印正统道藏本《易图通变》(1923年)。载《河图四十征误之图》[12]卷首

雷氏将其自创的图式命名为《河图四十征误之图》。在解释此图时,雷氏指出:

河图本数兼四方四维,共四十。员布为体,以天五地十虚用,以行其四十,故合天地之数五十有五。[12]卷首

雷氏新图最重要的特点是以五和十为“虚用,以行其四十”。雷氏指出,《河图四十》乃是出于天地自然,而且是“作《易》之本原”。该图“横斜旁正相生相成之进退赢缩,一阴一阳之奇偶分合,八体二用之虚实变通,殆有造化神明莫穷之蕴,非人之所能为,而殆乎天地之自然者,宜其为羲文所以作《易》之本原也”[12]卷四。雷氏据此对易学史上的《洛书》进行了系统的批判。

首先,雷氏主张《河图》是圣人作《易》之唯一本原,《洛书》与圣人作《易》毫无关系。据汉唐文献记载,“所谓河图为八卦,所谓《洛书》为九畴,并无改议也”[12]卷五。也就是说,圣人根据《河图》作《周易》,根据《洛书》作《洪范·九畴》。那么,《易传》为什么又说“河出图,洛出书,圣人则之”呢?雷思齐解释说:

盖尝夷考《大传》此章……盖由河之出图羲前,既得以则而画卦,因及于洛之出书禹后,复得以则而叙畴尔。又岂害于比类而互言之哉!岂尝直欲以图书之数之义之条贯比而同之哉?岂尝直谓图书并出于一时哉?且不惟汉儒引《洪范》以为《洛书》,虽图南之初,谓形《洛书》者,亦不过谓十为用,十为成形,故《洪范》陈五行之用也者,是明指《洛书》为《洪范》矣。[12]卷五

雷氏运用古文文法来解说《易传》“河出图,洛出书,圣人则之”这一句话。他指出,孔子这句话只是“比类互言”。在《易传》这一章中,孔子本欲言蓍,牵连而言及龟,因为这两者都可以用来占卜;本欲言伏羲则河图而画卦,顺其文势而言及千百年后的大禹则《洛书》而叙畴,因为这两者有着高度的相似性。如果读者认为《河图》《洛书》“并出于一时”,甚至并称为“作《易》之原”,则是对圣人文章的误读,是以辞害意。况且,陈抟也是明指《洛书》为《洪范》。那么,宋代以后,《洛书》又是如何变成《易》之本原了呢?这其实是刘牧等人“不本其初,故倍其师传,而谓《洛书》非出于禹之时,益使后之人迷乱而失所据依”[12]卷五。因此,以《洛书》为作《易》之本原的说法是错误的,作《易》之本原只有《河图》。这就从根本上动摇了《洛书》的神圣地位。

其次,雷氏指出,《洛书》是陈抟根据《洪范》五行说创作,不符合《周易》的哲理。雷思齐认为,陈氏《洛书》之说,大概是本之于汉儒所传的《洪范》五行说,“原其初意,盖由汉儒袭传《洪范》初一之五行,其二曰火,四曰金,《太玄》准《易》实本之,亦以二为火为南,四为金为西。今《河图》乃置二于西南,置四于东南,是火金改次矣。 既不敢遂改《河图》,乃别以其五十五数析为《洛书》,而以《洪范》二火次于南,四金次于西,且以七随二,九随四,而易置其南、西焉”[12]卷四。也就是说,陈抟想要将《洪范》五行之数用图书的形式表现出来,但《洪范》五行数配合方位的结果又与伏羲则之以作《易》的《河图》不相吻合,所以不得已又新作了一幅《洛书》出来。但在雷氏看来,陈抟所作的《洛书》并不符合《周易》的精神。从《洛书》排列看,陈氏“以一二三四置于四方之内,而以六七八九随置其外者,案其方而数之则可也,不知将何以循序回环以运行之乎?况不知五与十者特有数寄于四方之位而虚用之也”[12]卷四。按照雷氏的观点,他的“河图四十”有阴阳升降、有回环运行、有五与十寄于四方而“虚用”等广大精微而又深刻的内涵,但陈氏《洛书》则没有,因此,《洛书》本身就是错误的。

再次,雷氏指出,以刘牧为代表的陈抟后学,误读了《洛书》的内涵,开启了后世关于《河图》《洛书》的种种谬论和争端。陈抟本来是运用汉儒的五行思想创作《洛书》,但由于“长民不识其由,至谓火金易位也。夫离之数九,居正南为火,兑之数七,居正西为金,乃天地自然参伍以变之数,断断无以易之,岂容以汉儒任意比校《洪范》火金之二四得而移易之乎?况《洪范》只有五行之数,今增以七九,又以七随二,九随四,又何所本哉?”[12]卷四也就是说,陈抟据《洪范》作《洛书》已是“其初作已自失之矣”[12]卷四,而刘牧则是“承误而益增其误,遂真以为《洛书》而有五十五图,以实其误……师友自相推许,更为唱述”[12]卷五。也就是说,在雷氏看来,只有“河图四十”才是圣人“作《易》之源”,其他的所有易图,包括《洛书》,都是在此基础上衍发出来的,有些图甚至是错误的。

雷思齐对范谔昌《大易源流图》的批判正是在此基础上展开的。兹略作疏通辨证。雷氏认为,范谔昌《大易源流图》一书中的五十五数《洛书》图,是易置《河图四十》二七、四九之位而成的。这一说法,其实是雷氏以自我为中心的主观论断。雷氏认定《河图四十》为“羲文作《易》之本原”,这其实是“以假为真”。从时间上说,《河图》《洛书》之名虽古已有之,但两者具体的图式都是出自宋初的陈抟。不仅《洛书》非“作《易》之原”,《河图》也不是“作《易》之原”。以《河图》否定《洛书》,不仅是同室操戈,而且是“以假打假”。其次,从内容上说,《河图》《洛书》的数位匹配关系,都各有其原始的文献依据,五十五数的《洛书》图,并不是由四十五数的《河图》改易而来的。五十五数《洛书》所蕴含的五行生成数与地支、方位相配合的学说,流行于汉代,已见前述。四十五数《河图》所展现的九宫图,也能在汉代的文献中找到文字的依据。毛奇龄说:“《大戴礼记·明堂篇》:九室之制用九数,二九四,七五三,六八一……《易纬·乾凿度》有以一阴一阳合为十五之说,遂创为‘太乙下九宫法’,取阴阳卦数,以行九宫。”[28]也就是说,《河图》《洛书》的内容体系是相互独立的,因此,雷氏说《洛书》是陈抟根据《洪范》五行数易置了《河图》二七、四九之位而作出来的,又说“谔昌已元不识图南所以标异”,这些说法其实都是无端的猜测。清代的胡渭《易图明辨》说:“雷氏不知龙图源出湓庐,非华山道士所作,故以为希夷必不如此而归其罪于谔昌,此亦莫须有之狱。至以‘重定五行生成之数’为‘老子自西周传孔子’,不知出何典记,凿空造端,增立怪论,诚有如雷氏所讥者,谔昌直一妄人。”[29]胡氏的评价是较为公允的。

至于说“不谓五行之说多起于《易》后,而反引五行以为定卦之原,此又其敢于创异之大端也”[12]卷五,这说法还是客观的。但是这样的“异端”恐怕适用于所有的易学图书学者,甚至包括雷氏本人。谁又能否认,雷氏以《河图四十》为圣人作《易》之原,不是他个人最精彩的“创异”呢?

四、结语

范谔昌《大易源流图》虽已亡佚,但通过以上论述可知,该书吸收整合了汉唐以来纳甲、纳音以及数位匹配关系学说,并赋予其特殊的道教色彩,成为宋初道教易学的重要内容。这些内容大多被刘牧所继承吸收并保存在《易数钩隐图》一书之中,直接促成了宋代《周易》象数图书之学的勃兴。因此,范谔昌在易学史上的贡献实不容忽略。进入南宋以后,同样生活在福建建溪之畔的朱熹、蔡元定更是积极研究弘扬《周易》象数之学,他们不仅为此专门编纂了《易学启蒙》一书,朱熹《周易本义》更将易图置列卷首以予尊崇。象数之学在“南方”枝繁叶茂,这可以说是受范谔昌《周易》象数图书之学流风余韵的霑溉了。