多磺酸黏多糖乳膏联用丙酸氟替卡松乳膏对慢性湿疹的治疗价值

2022-08-30王艳

王 艳

(徐州市中心医院皮肤科,江苏 徐州 221009)

湿疹(eczema)是一种炎症性皮肤疾病,发病部位为表皮和真皮浅层,发病原因包含过敏反应、微生物感染等,临床特征表现为瘙痒性、对称性、复发性等。慢性湿疹是由急性、亚急性湿疹反复发作演变而成,发作时,瘙痒感剧烈,且会出现皮肤增厚、表面粗糙等皮损现象,并伴有不同程度苔藓样改变,使患者生活质量受到极大影响。以往临床多采用糖皮质激素如丙酸氟替卡松乳膏治疗慢性湿疹,患者临床体征可得到明显改善,但角质层、脂质等方面的改变较不明显。因此在治疗慢性湿疹时,应多关注皮肤生理功能的改善。近年来,有研究发现,多磺酸黏多糖乳膏治疗堆积鳞屑、苔藓化鳞屑、肥厚痂皮的效果良好,且具有更强的抗炎作用,可提升组织再生能力。基于此,本研究结合2021年4月-10月我院收治的88例慢性湿疹患者的临床资料,探讨多磺酸粘多糖联合丙酸氟替卡松治疗慢性湿疹的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取徐州市中心医院皮肤科2021年4月-10月收治的88例慢性湿疹患者作为研究对象,纳入标准:①符合慢性湿疹诊断标准;②年龄18~70岁;③病程6个月以上;④临床体征主要表现为丘疹、红斑等;⑤病灶处未发生溃疡、糜烂。排除标准:①药物过敏;②近1周内使用过局部中短效糖皮质激素,或近1个月内使用过长效糖皮质激素、抗组胺药物等治疗药物;③严重免疫力低下;④胃肠道伴严重疾病;⑤合并其他皮肤疾病以及严重皮肤外伤;⑥合并精神疾病、恶性肿瘤。采用随机数字表法分为单药组与联合组,各44例。其中单药组男24例,女20例;年龄19~68岁,平均年龄(48.36±2.57)岁;病程8个月~12年,平均病程(6.64±1.82)年;皮损位置:四肢部位18例,躯干部位17例,头面部6例,会阴部3例。联合组男23例,女21例;年龄20~69岁,平均年龄(48.42±2.63)岁;病程10个月~13年,平均病程(6.71±1.79)年;皮损位置:四肢部位19例,躯干部位15例,头面部5例,会阴部5例。两组性别、年龄、病程以及皮损位置比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审批,所有患者均知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法 两组患者入院后均进行皮肤清洁,如伴有严重瘙痒感,给予氯雷他定片(西安杨森制药有限公司,国药准字号H20070030,规格:10 mg×6片)治疗,10 mg/次,1次/d,口服。单药组单独应用丙酸氟替卡松乳膏(湖北恒安芙林药业股份有限公司,国药准字H20103501,规格:0.05%×15 g)治疗;联合组在单药组基础上联合多磺酸黏多糖乳膏(Mobilat Produktions GmbH,国药准字号H20160601,规格:14 g)。两组用法用量如下:均匀涂抹于患处,每早1次。若患者伴有较为严重的症状,可以湿疹面积为依据,适当加大使用剂量。两组均连续治疗4周。

1.3 观察指标 比较两组临床疗效、症状评分、症状消失时间、皮肤生理功能参数以及生活质量评分。

1.3.1 临床疗效 症状积分主要评估4个方面:瘙痒、厚度、弹性、颜色,无症状、轻度症状、中度症状、重度症状分别记为0分、1分、2分、3分;痊愈:消除皮肤瘙痒等症状,生活及工作均能正常开展,症状积分降低指数[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]超过90%;显效:明显改善皮肤瘙痒等症状,不适感并未明显存在,生活及工作不会受到影响,症状积分降低指数处于60%~89%;有效:缓解皮肤瘙痒等症状,改善不适感,对生活及工作有所影响,症状积分降低指数处于30%~59%;无效:存在明显的皮肤瘙痒等症状,伴严重不适感,生活及工作无法正常进行,症状积分降低指数不足30%。总有效率=(痊愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.3.2 皮肤生理功能参数 分别从含角质层含水量(WCSC)、经表皮水分流失(TEWL)、皮肤油脂,检测仪器为皮肤水分测试仪、皮肤水分流失测试仪、油脂测试胶带,根据使用说明进行检测。

1.3.3 生活质量 采用皮肤病生活质量量表(DQOLS)进行,包含两部分内容:社会因素总分1~52分,心理因素总分1~76分,分数越高表示生活质量越差。

2 结果

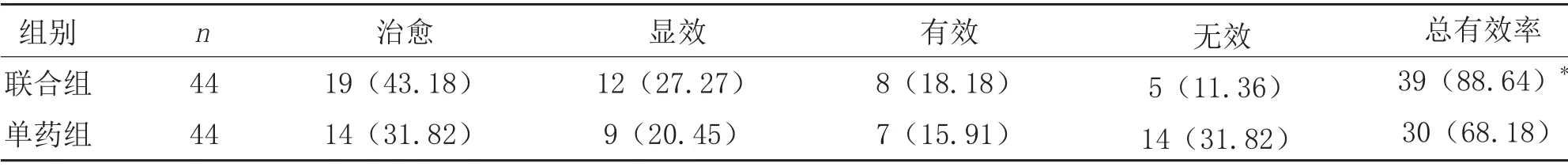

2.1 两组临床疗效比较 联合组治疗总有效率高于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组症状评分比较 两组治疗后症状评分低于治疗前,且联合组各症状评分低于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组症状评分比较(,分)

2.3 两组症状消失时间比较 联合组瘙痒、红斑、丘疹症状消失时间短于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组症状消失时间比较(,d)

2.4 两组皮肤生理功能参数比较 两组治疗后皮肤WCSC、皮肤油脂评分高于治疗前,且联合组高于单药组;两组治疗后TEWL评分低于治疗前,且联合组低于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组皮肤生理功能参数比较()

2.5 两组生活质量评分比较 联合组DQOLS评分低于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组生活质量评分比较(,分)

3 讨论

近年来慢性湿疹的发病率逐渐升高,尽管当前尚未完全清楚慢性湿疹的发病机制,但较多研究认为,该疾病的发生与过敏体质、内分泌异常、精神刺激、化学刺激等因素有关,易导致病情反复发作,经久不愈,增大治疗难度。目前临床主要采用糖皮质激素治疗慢性湿疹患者,其中较为常用的为丙酸氟替卡松乳膏,该药物属于常规类固醇制剂,具有抗过敏、止痒作用,外用后可高选择性的结合糖皮质激素受体,使药效有效发挥,且几乎不会亲和孕激素、雌激素和盐皮质激素受体,抗炎效果较高。虽然丙酸氟替卡松乳膏可通过其抗炎作用使角质层及脂质的功能能够得到改善,促进皮肤屏障功能升高,但由于该疾病容易反复作用,导致长期单用此药物时,会有较强的毒副作用。因此,临床还需探索更加有效、安全的治疗方案。多磺酸黏多糖乳膏以低分子肝素为主要成分,具有加快血液循环速度的作用,利于肿胀和炎症消除,且涂抹于患处,吸收快、见效快,方便患者自行使用;同时,该药物还可对透明质酸酶的扩散做出有效的抑制,加快细胞新陈代谢,减少皮肤水分流失,预防皮肤干燥,避免一系列不良反应的发生,缩短瘙痒等症状的消除时间;另外,该药物具备聚合作用,可有效提升细胞黏稠度,进而提高治疗效果。因此,丙酸氟替卡松乳膏与多磺酸黏多糖乳膏联用后,药物渗透性明显增强,利于提高治愈效果。

本研究结果显示,联合组临床总有效率高于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),提示两种药物联用可促进治疗效果提高,分析原因是二者具有良好的协同性,联用后协同增效,明显提升治疗效果。此外,联合组治疗后瘙痒、厚度、弹性、颜色评分,瘙痒、红斑、丘疹症状消失时间均优于联合组,差异有统计学意义(P<0.05),说明联合用药更有助于改善症状,缩短症状消除时间,分析原因为丙酸氟替卡松乳膏、多磺酸黏多糖乳膏均没有刺激性,作用较为温和,联用后可更久的维持药效,使病情得到有效控制。本研究结果还显示,联合组治疗后的皮肤生理功能参数以及生活质量评分也优于单药组,差异有统计学意义(P<0.05),提示多磺酸黏多糖乳膏联用丙酸氟替卡松乳膏改善皮肤生理功能的效果要优于单独使用丙酸氟替卡松乳膏,考虑原因为丙酸氟替卡松乳膏。单独长期应用情况下,角质层细胞增殖及分化需求的酶类会受到抑制,导致细胞层数减少、角质层结构破坏,造成用药部位皮肤变薄,同时皮肤表面脂质成分也被破坏,进而打破皮肤表面酸碱的平衡性,而联用多磺酸黏多糖乳膏后,可有效缩短丙酸氟替卡松乳膏的用药时间,并能协同增强治疗效果,最终提高皮肤生理功能的改善效果,促使皮损症状尽快恢复,进而提高患者生活质量。

综上所述,应用多磺酸黏多糖乳膏联用丙酸氟替卡松乳膏治疗慢性湿疹的治疗效果良好,改善患者皮肤状况,有利于患者预后。