论曹叡文学创作受曹植之影响

2022-08-29夏洵若

夏 洵 若

(上海交通大学 神话学研究院, 上海 200240)

曹叡和曹植都是知名文学家、魏王朝皇族成员。曹植与曹叡、曹丕、曹操三人并称为“三祖陈王”,皆为《诗品》中“入品”的优秀诗人[1],一同构成曹魏文学家族的辉煌。现今“三祖”的概念较少提及[2];曹叡和曹植诗歌作品之间的共同点,学术界关注较少,有不少人甚至还放大了二人之间的政治隔阂。事实上,曹叡对曹植的所谓反感并不存在,二人的政见分歧也未影响他们的叔侄关系和文学交流[3]。曹叡对曹植这位叔父满怀敬佩和爱戴之情,文学创作也深受其影响,笔者就此进行解析和阐述。

一、曹叡对曹植的复杂情感

魏明帝曹叡当年所写的诗集佚散[4]209,实为可惜。不过曹叡位列钟嵘所著《诗品》的下品[5]目录2,已然颇为不易,且侧面透露其诗在历史上曾有较高的评价和接受度。现今对于曹叡的诗文尤其是他为何作诗、承袭谁的风格,探究不多。一些学者在谈及曹叡诗歌风格悲伤时,就简而概之,归咎于他受到母亲甄氏被魏文帝处死影响,心怀幽怨、愤恨之类①。然而,这对于曹叡的心境状态的概括不仅片面,且无法有效说明曹叡为何会写出优美的悲情佳作。甄氏在后宫逐渐色衰爱弛的情况下又应对失当[6]而终被魏文帝处死,对此曹叡积攒多少怨气、受到多少刺激、对父皇曹丕的情事处理又有多少关注了解,尚有商讨余地。

据现有历史记载,大致可见曹叡人生轮廓如斯:年少时期潜心向学,在所谓的“东宫太子”阶段,有良好的身份扮演;其父过世之后,登上皇位,依旧彰显其对文学的热爱。曹叡曾与当时杰出的文学家也是身为叔父的曹植,谈论文学,有过书信往来。如此,曹叡之所以会写诗,且有悲伤诗风,并不是因着一个负面的事件激发,而是来自正规系统的学习、文化环境的浸润,还有具体人物对象(前辈文学家)作为他参照学习的来源而达成。结合曹叡所处的时空,此情况就一目了然。曹叡生活的时期恰好位于文学上的“建安时代”——与历史上东汉末的年号覆盖区域有所不同,包含魏王朝的黄初、太和年间[7]2,一般以文坛巨子曹植的逝世年份232年视为“建安时代”的终结[8],也有将其延伸至晋朝开始之前[9]1,因而至少文学上的“建安年代”涵盖了曹叡的成长期和大部分成年期,甚至包含其整个人生。如此情况下,曹叡的文学活动,应被纳入建安文学的范畴[10]。

《三国志·明帝纪》裴松之注曰:“帝容止可观,望之俨然。自在东宫,不交朝臣,不问政事,唯潜思书籍而已。”这是在后来曹叡已成为魏明帝的状态下描写其尚未被立为太子之前的情形。事实上,曹叡并未当太子多久就登基为帝了。若非曹丕其余儿子在当时都未成年,比之长子太过幼小,魏文帝曹丕不会考虑传位给曹叡[6],任其德行如何、讨好或是伺机待发都无能为力。这种客观环境下,曹叡实则是一个不受父亲待见的孩子。若要说有负面积淀导致曹叡创作文风偏悲,那么自小以来的成长环境复合因素,一定高过其母因宫斗致死的单一事件。

根据历史年份对照计算,曹丕在曹操犹豫多年后终于被立为魏太子时,已经满30岁,即在建安十二年(217),曹叡13岁左右②,并不是小孩子了。他足够懂得父亲太子之位来之不易,且谁是其父最大竞争对手。彼时曹植25岁,尚未进入其人生后期阶段,在曹操的监督之下,曹丕不敢对弟弟彰显恶意,曹植是“美遨游”的贵族公子,才思敏捷、声名远播。结合史书对曹植的记载,他在竞争期间并无曹丕那样拉帮结派,却因个人魅力吸引众多拥趸[11],在接待邯郸淳之时还亲自演出才艺,高谈阔论,从宇宙到世间技艺皆能抒发己见,文韬武略样样在行,难怪邯郸淳对曹植叹服“天人”。这些在当时曹魏诸子嗣共同生活的大家庭中,必然成为曹叡成长阶段一抹最初的而又深刻的印象。

根据心理学荣格学派理论,人们自童年时期观察而经历的令自身印象深刻的人物与事件,会投射进入内心,形成根深蒂固的“情结”[12]136。曹叡是一个具备“情结”之人,且其中关联曹植。存在于潜意识之中的“情结”,很多时候并不为显意识知晓,就像曹叡明面上深知曹植曾对自己的父皇构成威胁,然而仍对叔父怀有深情。太和二年(228),曹叡领兵御驾亲征而被传“驾崩”,众臣跑去曹植所在的封地雍丘要拥曹植为帝,曹叡并没有抓住这次政治事件对其“斩草除根”。要知道,连曹植的生母、曹叡的奶奶卞氏,都感觉此事有些过份,叫孙子彻查,可曹叡却轻描淡写说全天下都讲,没法查了③,一句带过,并没对曹植有任何贬损,过了数年,还为其增户晋升郡王。

相对于曹丕派遣监国使者对曹植监视和弹劾,每次召唤的训斥、关押[13]45,让其留下《责躬有表》《应召》而显露诚惶诚恐之态,曹植在曹叡期间受到的待遇,无疑提升了很多。至今还留有文字证明曹叡对曹植的关心。在《求通亲亲表》奏效之后,曹叡见到曹植,留心他的健康状况而问:“王颜色瘦弱,何意耶?腹中调和不?今者食几许米?又啖肉多少?见王瘦,吾甚惊。”④这种关切程度,比起寻常百姓家有过之而无不及。由于其中语气有些琐碎,不符合一般封建帝王的威严气派,出于逻辑可排除“政治作秀”。曹植对此也有意外而在《谢明帝赐食表》中不乏感动地表示:“奉诏之日,涕泣横流。虽武文二帝所以愍怜于臣,不复过于明诏。”可见曹叡对这位皇叔确实是投入了真感情。其他林林总总有关曹叡对曹植的细节,都展现他怀有的这一抹“情结”存在。

二、曹叡热心于曹植文学的事实现象

曹叡曾经向曹植直言自己并不善于赋文的创作[10]45,在《诏陈王植》里,他跟曹植谈论文学、唠家常,在当时紧张的政局环境、曹植没实现其政治抱负的情况下,人们时常忽略了二人之间的文学友谊。曹叡向皇叔谦虚地说道:“吾既薄才,至于赋诔特不闲,从儿陵上还,哀未散怀,作儿诔,为田公家语耳。”从其中的语气用词,还有请皇叔为自己特别宠爱的女儿作诔文,这一责任的委托,都可见曹叡对曹植有多喜爱,也间接展示了他对曹植的信任。小公主年仅10个月而亡,而早些年前曹植的2个女儿也是年幼亡故。这使曹叡感到自己和曹植之间有着“同病相怜”的情感共振。曹植胜任这一委托,写出了感人泪下的《平原懿公主诔》。此外,现今还有曹植遗留下的作品《宜男花颂》,赞颂这种植物意在讲述其有益女子诞生男孩,是为曹叡求皇子而写[14]485-486。曹叡能够将关乎国祚延绵、涉及个人隐私的问题,交由曹植执笔代办,足见他心中对曹植的信任而乐意托付。文学无疑是他们叔侄之间强烈而有力的纽带。

曹植过世后,曹叡亲自收编他的作品,挑选部分做“精选集”[14]前言1。现今学界的感甄派主张“植甄隐情”,宣称曹叡“忌恨”曹植而对其作品删除[15]158-160,是基于一个不存在且未被论证的假设,不具备历史证据和逻辑基础。

曹叡作为曹植的文学爱好者,实为一位热切的读者,不该被臆想为弄丢曹植作品的罪魁祸首。不过,在当时曹植有儿子继承的情况下,曹叡去从叔父府上取来作品,确实容易被认为有点反常——若要从一个“粉丝”的狂热程度来理解,便可了然。而且,这还是一位有着内心“情结”的文学追随者——混合了复杂的原因,对他有忌惮、有喜爱,又有来自于父皇的叮嘱排斥,和源于自己心中的佩服和崇拜,以及感受到曹植的忠诚之后的信任和依赖[16]。如曹叡自己所说:“王侠辅帝室,朕深赖焉!”[14]553这样的评价直接基于政治事务上对于曹植的逐渐认可,而其背后根本的形成缘由,同曹植擅长写作、通过才思文章表达政见,无疑是紧密关联的。曹叡对于曹植的文章字句能够听得进、看得入眼,也从侧面可见。

曹植忽然去世,曹叡这个孤僻内向的患有口吃的帝王,还须继续面对曹魏政权的外忧内患,更感到孤独和无助,索性就把最敬爱的文学家皇叔的作品都弄过来,研究一番还能借机学习。虽然作为皇帝,承接的江山局面仍有诸多不能自行掌控,曹叡无法完全摒弃曹丕遗留的严苛宗亲政策,面对曹植这位被父皇排斥的皇叔也无法向其拜师,不过,曹叡在某种程度上已将其当作自己的老师了。对于曹植的文章,曹叡用心赏读、细心揣摩并传承创新。

三、曹叡作品借鉴模仿曹植论析

曹叡的诗歌风格充满哀伤,闻者心悲,这与曹植后期诗作风格贴近。现今留存的曹叡诗作仅有18首乐府,包括残篇。最直观的认知就是,文风悲哀柔婉。单凭这一点并不能说明曹叡模仿曹植,因为在他所处的时代即文学史上的建安时期,盛行“慷慨悲凉”的风格和“以悲为美”的审美[17]。由于曹植是“建安风骨”的引领者,从年少时期积极参加“邺下文人集团”的活动并在其中与曹丕一同担任领袖[18],因而,曹叡受到建安时代文化与文学的大环境浸润,其中本身就有来自这位叔父的影响。

从整体文风观之,可发现曹叡所作诗歌的风格统一,而曹植的诗风变化多样。这当然有作品数量多少造成的差异,还由创作水平高低决定。写作风格多样化是高超成熟作家的表现,曹植在这方面显然超过曹叡。不过,曹叡现今遗留的全部为乐府诗,皆带有建安风骨“以悲为美”的特质[8],仍有时代特色和自我风格。从中可见曹叡对曹植的模仿和吸收,在此学习借鉴过程之中,养成自己的文风。

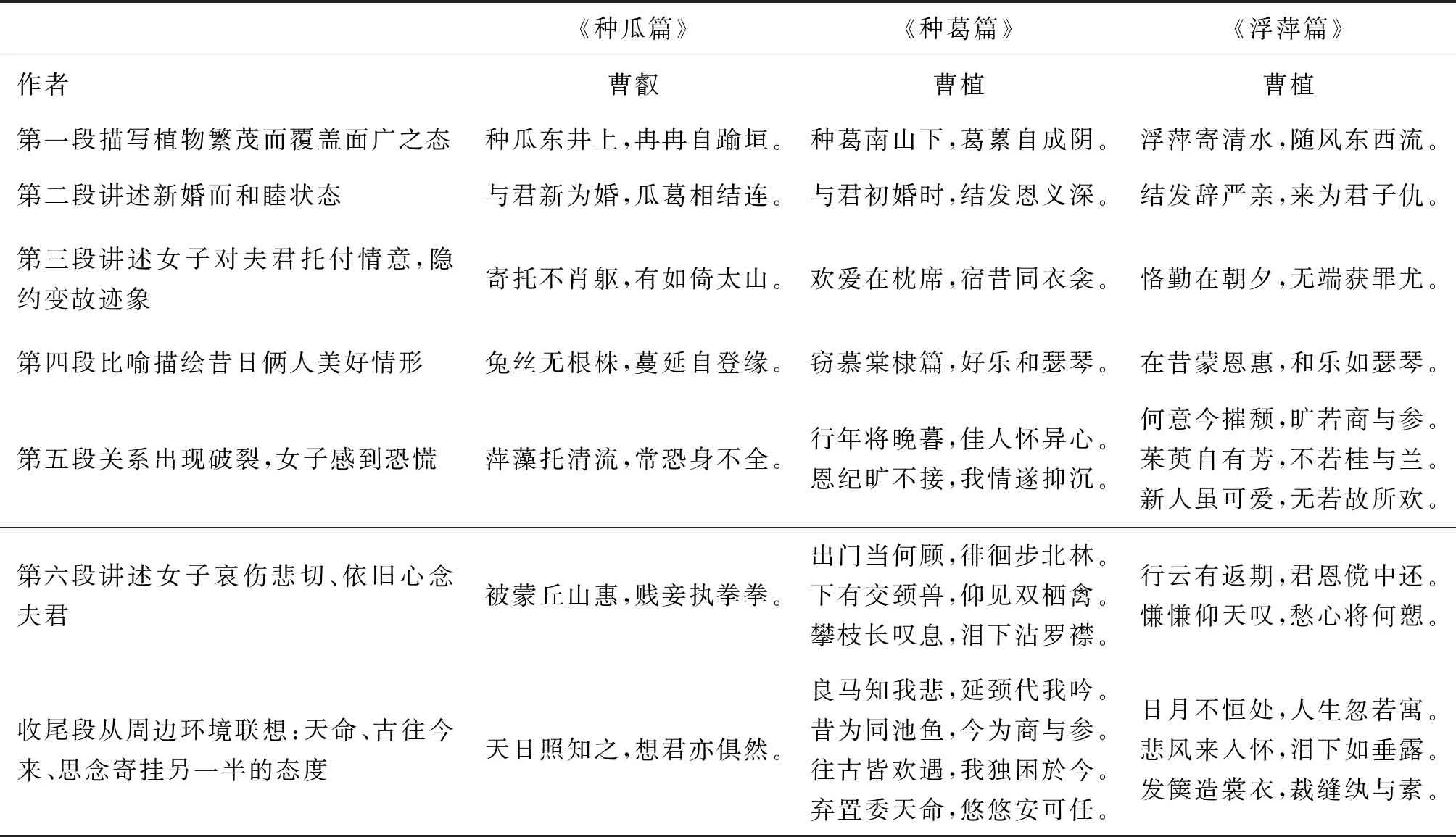

曹叡的《种瓜篇》是一首代妇体乐府诗。这首诗与曹植的《种葛篇》在题目上仅一字之差,主题都是借弃妇表达不得志而忧郁哀伤之感。这是曹植作品中常见的一种题材,且有他的人生经历作为支撑——曹植后期郁郁不得志、政治宏图无法展开,写这类题材属于有感而发。而曹叡已然是国君,并不需要“借助夫妻比喻君臣”,却为何也用此题材来创作呢?如果对曹叡的《种瓜篇》与曹植的《种葛篇》《浮萍篇》进行比较,其思想表达、意境设置、结构布局、逻辑脉络等有诸多共同之处(见表1)。

表1 曹叡与曹植诗句递进对比

通过比较得见,曹叡的《种瓜篇》参照了曹植的两首后期作品。大致的意境和结构脉络都相同,只不过不像曹植的那般拓展,却浓缩精练。由此也可看出,曹叡并非“无脑照搬”,而注入了自己的感悟,未像曹植词采华茂、铺排形式,却显平直朴实气韵。这样的风格也有曹丕的影子,同样证明曹叡的写诗动力源自父系。

从文史资料结合心理分析可见,曹叡大量学习参照父系长辈,尤其是叔父曹植,而绝非由其母受到迫害而产生的负面情绪去促使诗歌生成。曹叡在风格与性格上,接近曹丕,有曹丕的内敛委婉,为一种自然而然的承袭与思想立场之浸润;不过,曹叡在学习创作的布局结构、用词和元素注入、意象摘取等方面,则刻意模仿的是曹植。

有学者提出曹叡的诗歌与曹植的后期诗歌一样都具有从建安向正始时期过渡的痕迹[10]45,并以《种瓜篇》为例,但对其为何呈现此状态并未剖析。对于曹叡的这类诗歌,学者倾向说其受到其母被处死而感到压抑忧愤[19],然而如前文质疑,那种负面状态并不会促成其写诗,反而会触发其做出诸如向嫡母郭后报复之类的偏激事。况且,曹叡为其母感到悲愤,又如何能造成其写出酷似其叔父的作品呢?别说其母甄氏跟曹植并无牵连,即便鼓吹这俩人有关系的“感甄派”出于“植甄隐情”说法,也强调曹叡因此恨上了曹植,甚至怀疑曹叡将曹植毒死[15]192-193,根本无法解释其在为母亲感受愤怒不公的情况下去写效法皇叔作品的任何原因。现今学界有人主张曹植的《浮萍篇》等是为甄氏这个嫂子的“同情之作”[20],非要设立一个不存在的假定写作对象。同理,对于曹叡进行文学创作,也设定了甄氏作为假定对象,说其是为母亲鸣不平、怀恨在心。强行设置这么一个不存在的假定对象、且是同一人“甄后”之后,再去解释曹叡和曹植作品风格相似的关系,这难道不是太过迂回的表现吗?从逻辑学的角度看,先增设一个未被证实的假设项,再去解释这样的逻辑关系脉络就是错误的方式,其增设项就会被“奥卡姆剃刀”给剔除。根据此逻辑学上的“奥卡姆剃刀法则”⑤,即在曹叡和曹植作品风格相像的案例中,最直接的可能就是——曹叡照着曹植的作品模仿了!而不是增加足足两个未被证实的而应该被剔除的项目环节,说曹叡也为了“甄后”,曹植也为了“甄后”,所以他们俩人就写得相像。放到现实生活中,这就好比看见两个长相酷似而辈分相差之人,不先想到他们是父子,而去怀疑他们找过同一个整形医生去整容——还得假定存在那种医疗人员和技术,颇为可笑,而其实是一样的道理。

最直接的解释原因,是曹叡有意学习曹植的作品。通过对于文学家的心理分析,结合历史环境的各种辅助证明,均指向一个事实——曹叡对于曹植其人及其作品都很欣赏喜爱。这份感性上的喜欢,结合了理性上知晓曹植是当世首屈一指的文学家,曹叡对照其作品借鉴模仿,便成为明智而合理的选择。曹叡本身是刻苦努力的,其将曹植的才华和文学成就,也归结于“篇籍不离于手”的勤奋[21]364,从侧面透露其着眼于勤奋的重要性。从现代心理学和教育学角度看,一个人的成就和先天禀赋、后天教育都有重要关联[22]80-83,缺一不可。曹植在先天方面被誉为天赋异禀[23],曹叡不如亦为正常⑥;他没有因此放弃,反而继续对曹植的作品钻研学习,确是一种良好的心态,理当被学界正视,而不是从负面的动机触发点去解释。

现今曹叡存世的诗歌仅18首乐府,虽数量少,却足够看出其中借鉴曹植的痕迹。曹叡《猛虎行》开篇“双桐生空井,枝叶自相加”。这跟曹植残存的逸诗《艳歌》里的句子“枝枝自相值,叶叶自相当”是相当接近的。而后此篇中的“上有双栖鸟,交颈鸣相和”与曹植《种葛篇》中的“下有交颈兽,仰见双栖禽”有所重叠。不仅在句式上,所用的意象,还有意境和主旨,皆很相近。另外,曹叡的《月重轮行》与曹植的《薤露行》也可进行比较。曹植《薤露行》写道:“天地无穷极,阴阳转相因。人居一世间,忽若风吹尘。”曹叡《月重轮行》述说:“天命无穷,人命有终。”这是对曹植作品去哲学化之后精简、平实的萃取。曹植《薤露行》希望:“愿得展功勤,输力于明君。怀此王佐才,慷慨独不群。”曹叡《月重轮行》宣称:“立功扬名,行之在躬。”曹叡没有曹植那么显著的才华,也没有其个性气场,身为帝王却是一位性格内向、平易温和的年轻人,写的诗句也较为简朴。在诗作的收尾,曹植《薤露行》畅想:“鳞介尊神龙,走兽宗麒麟。虫兽岂知德,何况于士人?孔氏删诗书,王业粲已分。骋我径寸翰,流藻垂华芳。”可谓华丽又浪漫,而曹叡《月重轮行》则直言:“圣贤度量,得为道中。”他在现实经历中没有曹植的那种怀才不遇,对于曹植渴求立功而不得的悲伤压抑并无体会,因此在曹叡的诗中就没有《薤露行》那样提及“立言”的成分,只不过笼统说到了“圣贤”,这倒也符合他作为曹魏王朝皇帝的身份。

四、余 论

有关曹叡的诗歌,前人已有高度认可。清代学者陈祚明评价说:“明帝诗虽不多,当其一往情深,克肖乃父,如闲夜明月。长笛清亮,抑扬转咽,闻者自悲。”[24]其中“父”字可泛指父辈,因曹叡不止效仿其父曹丕,借鉴其叔曹植、祖父曹操。也有学者提出,曹叡诗歌中模仿的痕迹比起家族前辈显著要高,某种程度上反映了他的创造力有所下降[1]。这可算是曹叡出身于优渥的文学艺术皇室,有着以曹植为首的顶级创作家为参照对象,产生的心理依赖导致的。再进一步,曹叡模仿曹植,却没能够青出于蓝而胜于蓝,实则也有曹植本身属于“天才”不可复制的情况本质,因而也不能苛责曹叡。

曹叡向曹植学习和模仿明显可见,亦无可厚非。因为曹植一来是曹叡的家族长辈,二来是文坛前辈,三是曹叡身边最耀眼的文学榜样。假设曹叡并没有借鉴参考曹植作品,反倒不符合人之常情,那就只能质疑曹叡缺乏文学爱好和相应的文学慧眼。作为“建安之杰”的曹植,即在曹叡一出生时已达到“年十岁余,诵读诗、论及辞赋数十万言,善属文”[25]352的阶段。而曹植在曹操众子之中脱颖而出、光芒闪耀的“三河少年”时期[25]前言5,恰是曹叡幼年对世界最初观感形成之际。数年之后,曹植与曹丕竞争魏太子之位,一度给兄长构成威胁,迟迟不定王太子人选或多或少也给曹叡的童年期蒙上阴影。如此复杂的条件加持下,促成曹叡心底里有关曹植的“情结”。这也解释了为何曹植能够在明帝时期得到待遇上的提升并有善终,还获得曹叡对其颇高的评价,帮其将黄初年间由曹丕的使臣弹劾的罪状全部消除,并亲手编选和带领官方团队撰录其文集。通过层层剖析得知,曹叡还有一个潜藏的身份——用现代流行话说,是曹植的“小迷弟”。他对皇叔曹植的作品屡次夸奖,还承接了皇叔过世后的作品整理及出版宣传工作。作为一名晚辈谈及叔父“自少”如何,可见曹叡对于曹植的印象,确实在很早的时候便已悄然形成了。曹叡热爱文学艺术、勤奋学习和对叔父的作品进行模仿,哪怕其父曹丕每每迟疑于承认曹植优秀,曹叡作为小辈却敢于直言及效法。这些皆应当被学界正面看待,而不是去做猜想、怀着“隐情”式探究的目光,去假定曹叡身为曹氏皇族第三代嫡长孙及皇位大业肩负者,不为自身和家族发展去勤奋学习,却为其母成日怨愤怀恨在心[19];而曹植明有满腹才华、高昂的理想和政治热情,放着不顾,也去为那比自身年长10岁且有那么大儿子的“甄后”写诗文。这种说法不符合逻辑亦不合人性。

明朝学者胡应麟认为,“古今才人早慧者,多寡大成,大成者未必早慧。兼斯二者,独魏陈思。”[26]前言1又如曹植葬地鱼山上的墓碑刻文中对曹植昔日风采的缩略,“王讳植,字子建……直置清雅自得。常闲步文籍,偃仰琴书。朝览百篇,夕存吐握”[27]411。这样难得一见的天纵之才、浊世佳公子,就在曹叡前半生的周边,其一言一行和流连于琴书之间的风姿,皆令他放眼可见,成为曹魏文学家族第三代嫡长子的一个榜样。曹叡能够在其父曹丕并不太看好他的情况下,还在政治之外有所成就,文学音乐方面都作出了贡献[23],与曹植的影响、带给他的精神启迪及实际借鉴的作品养料,都是分不开的。

曹叡原本出生的时间较晚,已然错过了“建安六子”等文人和丕、植兄弟相聚西园,畅谈文学创作理念、品听丝竹、同题作赋的“邺下文人集团”黄金时代[13]127-129。然而由于曹叡对于家族前辈的文学作品有意识地模仿,尤其对于曹植这位风华斐然的叔父心存敬畏、爱戴等多方面情愫共生形成综合情感,模仿曹植诗文就在其作品演练中占比更重。鲜明的时代特色与苍劲的建安风骨,到了曹叡这里就得以保持而没有失传[28]。可谓通过曹叡自身的努力,硬生生挤上了“建安文人”的末班车!有了切身的参与和源自家人前辈的优良传承[7]95,建安风骨相关精神在曹叡身上也有彰显,加之他的成长时代就是文学史上的建安年间,曹叡实当归作“建安文人”。更由于其文风有“慷慨悲凉”遗韵、些许曹植后期风格的暗影,曹叡是一位合格的“建安文人”兼曹魏文学家族继承者。如今对汉魏文学的研究,也应纳入曹叡这位晚期“建安文人”。正确认识曹叡与曹植的叔侄关系及文学传承,能够更好了解曹魏文学家的光辉成就,感应他们共同铸造而存留的文学艺术精神。

注 释:

① 这类说法流传甚广,对应的学界论说可参见陈际斌于2009年发表于《黑龙江史志》第13期的文章《黄初宗亲文化》第21-22页.在民间历史科普场合,如“百度百科”词条“曹叡”部分中,皆如此一概而论.

② 曹叡生年在史上记载不详,大致应在公元204或205年,是根据其卒于239年按照虚岁倒推的.

③ 《三国志·明帝纪》裴松之引《魏略》注:是时斗言,云帝已崩,从驾髃臣迎立雍丘王植。京师自卞太后髃公尽惧.及帝还,皆私察颜色.卞太后悲喜,欲推始言者,帝曰:“天下皆言,将何所推?”

④ 《太平御览》三百七十八引魏明帝曹叡手诏.

⑤ 此法则为14世纪的英国逻辑学家奥卡姆的威廉提出,原理介绍参见汪洁著《时间的形状:相对论史话》,由北京时代华文书局2017年出版,第4-6页.

⑥ 曹丕同曹植皆是先天禀赋极高之人,曹叡在钟嵘《诗品》中被描写为“叡不如丕”,实则可从并非贬义的角度去理解;血脉至亲的先天条件各有差异,为正常现象,不代表他不优秀.根据笔者从心理学角度初步判断,曹叡虽智商层面不如丕、植,情商层面应更高.