西周至汉时期的刮刀功能试析

2022-08-29高小路

高小路

刮刀有铜、铁两种材质,其类型多样,存在于西周至西汉前期,分布范围主要集中在湘中南和岭南地区,以岭南地区为主,在江西、浙江、重庆、四川、福建、山西、陕西等地均有零散分布。本文认为刮刀的基本特征是横截面呈“人”字形或弧形,两刃前聚成锋,绝大部分前锋有不同程度的弯曲(如图1)。

图1 广宁龙嘴岗M16:26铜刮刀

前辈学者分析刮刀的功能时多直接依据器形,结合生活经验做简单的判断。

不过,已有学者运用器物共出关系进行概括性的分析,初步得出了较为可信的结论。本文将进一步梳理墓葬中与刮刀相关的器物共出关系,用实在可见的墓葬资料检验已有的结论,同时对各方观点进行辨析。

一、刮刀的聚类情况和聚类组合分析

对于器物的“共出”关系,似乎存在一些模糊含混的理解。在墓葬器物的统计中,人们称经常共同复现的若干器物有“共出”关系,是一种器物组合。但这若干器物之间在墓葬空间之内是否成组,或者说是否聚类,在很多时候却被默认地化约了。也就是说,在统计关系中,器物之间只要同时复现,则它们之间便“共出”。同时,“共出”也常被用来描述器物在空间上的聚类关系。“共出”这种含混的内涵使得很多时候的功能分析都陷入了模棱两可之间,缺乏准确的概念定位。本文为了方便描述,避免概念的混乱,将用“聚类”一词来描述器物在墓葬空间中的聚集关系,即若干器物因某种原因在墓葬空间内聚集成了一个相对独立的区域。在这一区域内的若干器物,本文称之为“聚类组合”。墓葬空间之内的聚类关系应当是一种有意识的行为,可以体现某种分类思想。根据刮刀的形态及出土情况判断,我们可以认为刮刀与聚类组合之间应当存在着功能上的联系,或相似,或互补。

(一)刮刀聚类情况

本文根据刮刀分布的年代信息,将刮刀分为六期,一至六期分别是:西周早中期、西周晚期、春秋、战国早期、战国晚期、西汉前期。

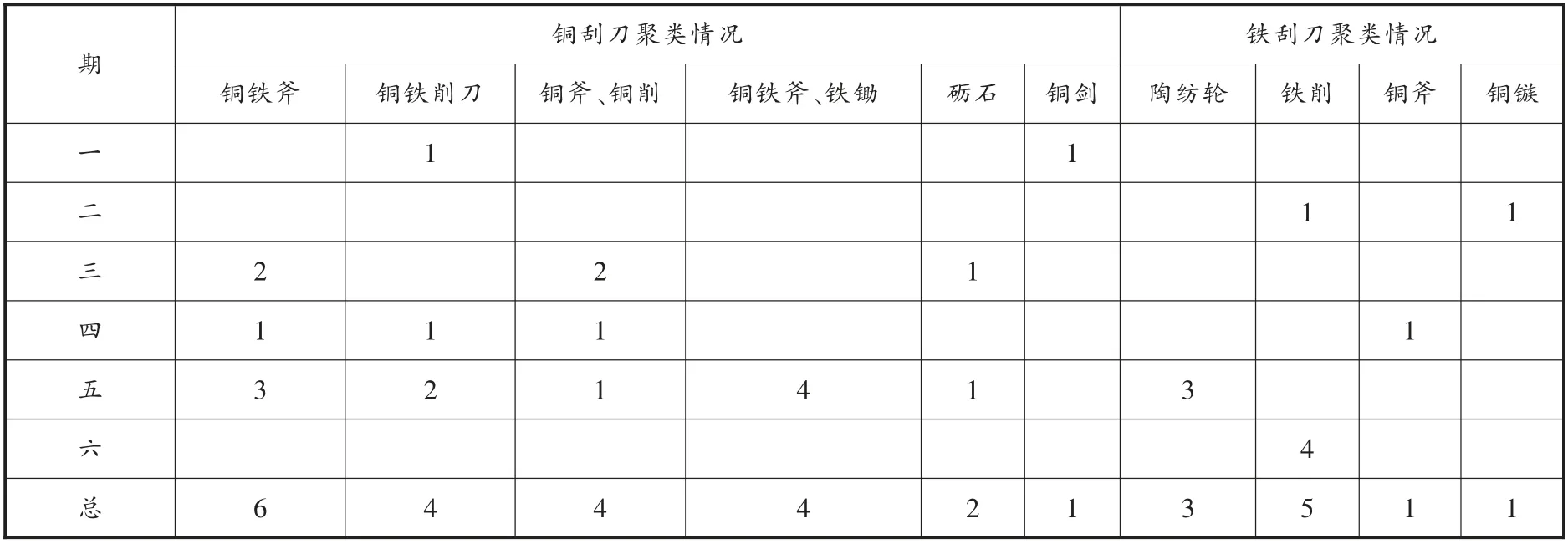

如表1,目前可以考察的标本数量共有31个,通过整理发现,铜刮刀和铁刮刀在墓葬中的聚类组合有所差异,应当分开讨论,它们之间存在着明显的发展关系。

表1 各期刮刀聚类组合表

与铜刮刀聚类的器物或器物组有6种,铜铁斧占比19.4%;铜铁削刀占比12.9%;铜斧、铜削刀占比12.9%;铜斧、铁锄占比12.9%;砺石占比6.5%;铜剑占比3.2%。可知铜刮刀主要的聚类器物(组)是铜铁斧、铜铁削刀、铜斧+铜削刀、铜斧+铁锄。砺石较少与铜刮刀单独聚类,但常常与铜铁斧、铜铁削刀等共同聚类。铜斧、铁锄的聚类器物组也需辨析,该器物组仅在战国晚期的银山岭墓葬中出现,在此前后其他遗址均不见铜刮刀与铜铁锄聚类,再考虑到铜刮刀与铜铁斧前后紧密的聚类联系,可以判断在该聚类组合中与铜刮刀产生功能联系的应该是铜斧,铁锄在这里应当与铜刮刀关系不大。综上可知,与铜刮刀产生较紧密聚类的器物主要是铜铁斧、铜铁削刀和砺石。

与铁刮刀聚类的器物有4种,陶纺轮占比9.7%、铁削占比16.1%、铜斧占比3.2%、铜镞占比3.2%。可知铁刮刀的主要聚类器物是铁削和陶纺轮。

(二)铜刮刀聚类组合分析

砺石作为一种磨刃器具,常常与铜刮刀聚类,说明铜刮刀应当是一种经常性使用的工具。铜铁斧作为一种有力的劈砍工具,主要用于竹木材料的初步加工,但也有证据表明至少有部分所谓的铜铁斧应当是作为进一步竹木修整而使用的工具。江陵望山M1出土的漆盒内,与铜刮刀(原报告为铜夹刻刀)出土有铜锛1件和磨石2件。这件铜锛(图2)尚带有保存相当完好的曲柄,从其装配方式上判断其功能当与锛相似,主要用于竹木器的修整。该铜锛形制与部分铜铁斧的形制很相似,因此归入铜铁斧中一起统计讨论。由于望山M1的漆盒保存完整,聚类情况单纯,铜刮刀与铜锛的关系相当明确,因此可以确认此处铜刮刀应当是竹木器修整工序过程中一件重要的器具,很可能便是继铜锛之后用于对竹木器进一步修整加工。孙机认为,文献中的“鐁”便是刮刀,其作用便是在用锛完成木材平整之后的刮削。虽然仅从现有相当零碎而缺乏联系的文献中来强行对应实物的做法是很值得怀疑的,但这种将多类工具视为同一连续行为过程中用于不同环节的工具来加以考察的思路,却颇具启发性。因此,考虑到刮刀与铜铁斧如此稳定的聚类组合,我们可以较为确切地认为,铜铁斧和铜刮刀应当是竹木材料加工过程中连续或交替使用的工具,铜铁斧主要用于初步加工,而进一步刮削的细加工则由刮刀来完成。

图2 江陵望山M1漆盒国所出铜锛(《江陵望山沙冢楚墓》页107:图七二)

削刀的功能和它的形态有关。就目前聚类的铜铁削刀观察,基本可以分为2种:弯体削刀和直体削刀,以直体削刀占绝大部分。弯体削刀凸背凹刃,多带环首。直体削刀直背直刃,多无环首。从文献上考察,弯体削刀被认为是书刀。《周礼·筑氏》:“筑氏为削,长尺博寸,合六而成规”。孔颖达《尚书正义》引郑玄注称“今之书刀”,又称“曲刃刀也”。白云翔将战国、秦汉的铁削刀均归入“木作工具”,并认为战国时期铁削刀中弯体削刀的形制“直接源于青铜削刀,为战国时期最为常见的形态……这种削刀是修治简牍的主要工具之一”。从考古资料观察,战国时期的青铜弯体削刀应当是作为书刀使用的,在江陵望山M1和信阳长台关M1中和竹简或毛笔都有明确的聚类关系。

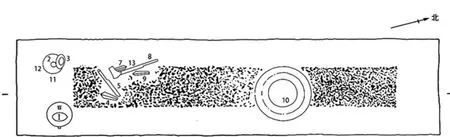

从可考察的例子看,最早与铜刮刀有较为明确聚类关系的器物是直体铜削刀。但从此后相关的各个例子观察,铜铁削刀大部分与铜铁斧聚类同出,形成与铜刮刀聚类的一组较为稳定的聚类组合。如广宁龙嘴岗M19中所出的3件铜刮刀便与直体铜削刀2件和铜斧1件聚类同出(图3)。有趣的是,该聚类组合似乎有一定的配置规律,大致可分为3组配置:铜刮刀+铜削刀2组,铜刮刀+铜斧1组,铜削刀和铜斧在这里似乎形成了一种代换关系。3组配置组之间紧密的空间联系说明它们之间应当存在着较为密切的功能联系,这也说明了,与铜刮刀聚类的直体铜削刀应当也是一种竹木材料初步或进一步加工的工具,其作用或可与铜斧相同。而且,在岭南地区发现的先秦铜削刀“显然不是为了治简,目前没有明确的资料显示岭南先秦时期已使用简牍”。因此,就目前的资料可推论,直体铜铁削刀的功能应当与铜铁斧相似,具有劈砍刮削的功能。

图3 广宁龙嘴岗M19平面图(《肇庆古墓》页22:图一九)

综上,可知削刀因形态不同具有不同的功能,弯体削刀主要作为书刀使用的,直体削刀的功能主要是劈砍刮削。不过,就目前可加判断的资料而言,铜铁刮刀绝大部分都是与直体削刀聚类,仅有少数与直体削刀和弯体削刀一同构成聚类组合。因此,我们可以认为,刮刀与铜铁削刀的聚类反映的也应当是竹木材料加工过程中若干工具的一种功能组合。

(三)铁刮刀聚类组合分析

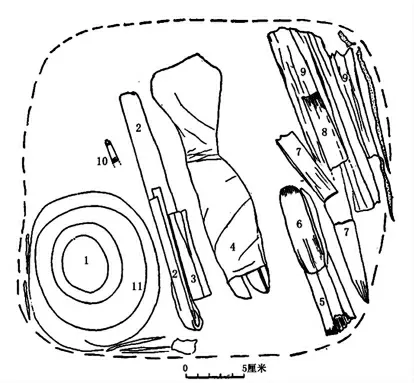

从聚类情况来看,从战国早期开始出现的铁刮刀的主要功能应当是承自铜刮刀的。铁刮刀与铁削刀的聚类情况及其功能可以从南越王墓西耳室的漆木箱(C145)中得到推测。C145内放置着很多铁工具,除了铁削刀和铁刮刀,还有铁锉、锥、凿、服刀、铜锯等工具,应当说这是一个绝大部分由竹木加工工具组合成的较为完备的工具箱,其中出土铁刮刀11件,而且很大一部分与直体铁削刀同放一处,可以推测这批铁刮刀和铁削刀应当也是作为竹木加工工具使用的。不过,从一些线索考察,铁刮刀和铁削刀的组合功能似乎也没那么单纯。如南越王墓东侧室(夫人殉葬之处)内出土的漆盒E108内,铁刮刀与铁削刀放置一处,在同一漆盒内,还出有铁镊和疑似眉笔的器物,可能为容妆器具(图4)。此外,在广州汉墓M1175中出土的一件漆奁内,除了有铁刮刀和铁削刀之外,尚有玉印2枚、玉韘1件、铜眉笔2件和鎏金铜指环1件,说明该漆奁应当是私人生活的日常工具箱。而且从墓葬规模和出土器物判断,M1175墓主人的身份应该很高,所以此处出土的铁刮刀和铁削刀应当不是竹木生产过程使用的消耗性工具,而应当是处理日常活动所需的某种工具,其具体功能尚有待于探讨。所以,西汉前期虽然铁刮刀的主要功能承自铜刮刀,但也出现了新的附属功能。

图4 南越王墓东侧室漆盒(E108)国装铁器等平面图(据原图改)

此外,铁刮刀在战国晚期还出现了与陶纺轮聚类的现象,但基本只出现在银山岭墓葬中,说明战国晚期在该地区铁刮刀出现了与铜刮刀有所区别的新功能,可能是纺织活动过程中的一种辅助工具。值得注意的是,在战国早期的绍兴M306中,也出现了铜刮刀与陶纺轮聚类的现象,但在同一漆盒之内,还有铁削刀、刻刀和砺石,铜刮刀与陶纺轮的关联是模糊的。同时,考察岭南战国晚期之前铜刮刀的聚类中也未见有与陶纺轮明确聚类的例子;相反地,往往陶纺轮和铜刮刀在墓葬空间内还存在着不可忽视的距离。而银山岭墓葬中铁刮刀与陶纺轮的聚类关系却是单纯明确的,说明它们之间确实应当存在功能联系,是刮刀功能的新演化。然而,在西汉前期,铁刮刀和陶纺轮的这种联系却并未接续,这也说明了铜刮刀应该仅是短暂地具有适应纺织活动过程所需的某种功能。

综上,战国早期开始出现的铁刮刀基本上继承了铜刮刀的功能,即竹木器的细加工。但是,在战国晚期,铁刮刀曾短暂地在特定地区另外具有适应纺织活动过程所需的某种功能,到了西汉前期,铁刮刀可能也出现了其他新的附属功能。总之,铁刮刀在继承了铜刮刀基本功能的同时也产生了一定的分化。

二、刮刀功能观点的辨析

从墓葬资料的聚类组合进行分析,刮刀通过其他工具已经大致完成了自身功能的界定。为了进一步精确认定刮刀的功能,本文将尝试对已有的学术观点重新进行审视和辨析,希冀得出较为合理的结论。

(一)“刮刀是平木器”观点的形成及谈论

虽然通过上述聚类组合的分析可以初步界定刮刀是用于竹木材料的细加工,但是学界以刮刀为平木器的认识却是源于文献资料。《我国古代的平木工具》一文认为,文献中的“鐁”是考古实物中的刮刀,并就此做了简单的分析。该文的观点在此后被许多研究者接受。自该文之后,当研究者从工具史上去追溯平木工具时,常接受鐁即刮刀的观点,将鐁作为先秦两汉的主要平木工具之一,直至唐代刨的出现,鐁仍与刨并行存在,到了明代,平推刨成为最主要的平木刨类工具,而其他前期的锛、鐁、削等平木工具逐渐被取代。同时,也有研究者采用了该文的考证,将考古记录中的“刮刀”改称为“鐁”,但其功能却并不是平木器,而是与“与南方地区人们加工竹子、麻有关,可能还与加工芦苇有关”。 由于该文被较广泛地接受,影响力较大,因此在这里有必要就该文观点的形成,做一次简单的讨论。

该文认为在用锛平整木材之后还要进行刮削,这种刮削工具便是文献中的“鐁”,“鐁”是在“斤”(该文认为“斤就是锛”)之后使用的平木工具。显然,这种“斤”-“鐁”平木活动流程的认识是《释名》作者刘熙在东汉末年的社会实际中形成的,甚至可能还带有某些地域特色。然而,在没有任何特定说明的情况下,该文将“斤”-“鐁”这种具有明确时空定位的行为流程强行剥离,使之成为中国古代平木活动长期的固定搭配。同时,该文几乎先验地认为文献“鐁”=考古实物“刮刀”,在完成了这一前提等式之后便展开了演绎,将考古记录中相关的器物无加说明地替换成了“鐁”,分析被代换了含义的考古材料,最后的结论就是刮刀=“鐁”=平木工具。分析可知,这种将考古实物与文献记录先验式连接起来的做法是缺乏科学依据的,无法从文献中确认刮刀即平木器。

(二)文献中作为平木器的“鐁”

由于过去刮刀为平木器的观点是建立在文献理解之上的,所以首先需要对文献进行分析。

刘熙写作《释名》约在公元194—203年间,载有“鐁”字并附有简要的功能说明,而成书时间早于《释名》100多年的《说文解字》却不见收录。原因有以下几种可能:(1)“鐁”这种器物具有地域特征。许慎是汝南召陵人,刘熙是北海人,撰写《释名》时应当身在交州。或许“鐁”不见于汝南而见于北海或交州。(2)可能是“鐁”“斯”的功能发生了变化。毕沅、叶德炯、王启原、王先谦等由《释名》的不同版本分析认为“鐁”原应当作“斯”,无金旁。检索《释名》,发现无“斯”的训释,相反,《说文解字》中无“鐁”而有“斯”。许慎释“斯”为“析”。就其功能而言,《说文》“斯”当为劈裂之意,或可引申为劈裂工具,而《释名》“鐁”则明确表明当为平木器。若“鐁”=“斯”,则说明在100多年的时间里,“斯”这类工具功能发生了不小的变化。(3)《说文解字》疏忽未收录“鐁”。

许慎之博学早已名誉当时,就文字数量而言,《说文》要比《释名》庞大得多,“《释名》有的词语《说文》大抵都有,《说文》有的语词《释名》不一定有”。同时,许慎的研究撰述更加严谨,在声训方面要比刘熙更加谨慎,相较之下,刘熙的声训用词则带有很强的主观性。这些都说明,许慎具有广泛的知识和严谨的学术态度,疏忽了“鐁”不录的可能性不大。从目前的分析而言,第二种可能——即 “鐁”/“斯”的功能发生了变化——应当是最有说服力的。由于《释名》和《说文》之间紧密的传承关系,内中的许多记录也应当具有连续性,而在“斯”的功能发生变化之后,刘熙察觉到后自然是要做修改的。有研究表明:“汉晋时甘肃、新疆境内出土的木制品的平整光洁程度,已达到了现代刨所能刨出的平整程度。”[这说明了应当有一种更为新型有力的平木工具,这种新型的平木工具是否与“斯”和“鐁”的功能转变有关,还有待于进一步的资料考证。不过,这着实也说明了在东汉中晚期这段时间里,平木工具的功能应当有一个较大的进步,这也为“斯”向“鐁”的功能变化提供了理论上的可能性。

因此,东汉中晚期是存在“鐁”这么一种平木工具的,它可能由先前的某种劈裂工具发展而来,应当是中国古代平木工具发展的一个重要阶段。由前文的分析及“鐁”的存在时间来看,“鐁”不可能是刮刀,在考古记录中,刮刀仅存在于西周至西汉前期,与东汉中晚期之间的时间空白过大。

(三)刮刀不适合做平木器

从文献中已无法为刮刀的平木功能寻找到支持了,虽然聚类组合的分析能够代替文献为刮刀的平木功能提供一定的可能性,但从刮刀的形态分析却发现这种可能性也荡然无存了。

工具的形态及使用方式与其劳动对象有较为密切的关系,通过工具的形态及使用方式的分析可以明确劳动工具的功能特点。刮刀分为刃部与柄部两部分,有的在柄部尾端还附有小柄。从保存较好的情况看,如江陵望山M1的铜刮刀、南越王墓的铁刮刀,均是将刮刀柄部捆缚在木柄上来使用的,即便是保存一般的铜刮刀,出土时有时也会发现柄部带有绳索捆缚痕迹。这都说明了刮刀的柄部有固定及延长操作范围的作用,而实际作用于劳动对象的部分是刮刀的刃部。然而,铜刮刀刃部的长度大部分都较小。大部分铜刮刀出土时均有不同程度的残损,从保存较完好的标本观察,铜刮刀的长度存在区域特性,岭南、湘中南大部分保存较完好的铜刮刀长度范围为5.6-12.9cm,江西、湖北、山西、浙江区域刮刀长度为12.5-19cm。由于岭南、湘中南占整体铜刮刀的绝大部分,且聚类组合基本一致,因此我们可以将该区域视的铜刮刀视为典型代表来分析。铜刮刀大部分刀刃占总长度约三分之一,即岭南、湘中南铜刮刀的刃部长度约1.87-4cm,其他区域约4.17-6.33cm。再考虑刮刀十分特别的形制——刃部尖端有不同程度的弯曲上翘(这种不同程度可能反映着更细微的功能区别),则可知实际能用于平整刮削的刃部长度一定要小于甚至是远远小于1.87-4cm。另刮刀横截面呈“人”字形或弧形,厚度仅0.1-0.4cm。总之,铜刮刀的实际可用长度(刃部长度)小、体薄,不耐强力推削。

如果“刮刀”是“鐁”,属于平木器,那么由于功能相似,至少“刮刀”的刃部长度应当与后来的“刨”相近。以现当代常用刨刀为例,常见刨刀刃部长度约为2.5-6.4cm。再考虑到(平推)刨子的使用方式是双手紧握两侧刨柄平推刨身,身体两侧发力平衡,刨刀也可以根据情况调整角度,配合用力,这使得操作更加精确。因此,若是“刮刀”就是平木工具“鐁”的话,结合其装配情况,它应当是单手使用的,身体单侧发力,用力不平衡,那么为了协调用功,其刃部长度应当会随之发生调整,应当要大于刨刃的长度,即应当要大于2.5-6.4cm。然而,由上可知,铜刮刀的刃部长度小于1.87-4cm,与作为平木工具的刃部长度的理论值有一定差距,再考虑到铜刮刀本身形态的特性,可知铜刮刀并不适合作为平木工具使用。相比之下,可能同样具有刮削功能的铜削刀,在岭南地区其长度约在16-33cm,根据形制判断刃部长度约占总长度五分之三,即其刃部长度约为9.6-19.8cm,较之铜刮刀要长得多,也符合平木工具刃部长度的理论值,则铜削刀是更有可能具有平木功能的。

(四)“刮刀是书刀”的观点形成及讨论

大部分研究者将刮刀视为书刀,该观点最早是丰州在蒋廷瑜的基础上进行的补充。此说影响很大,之后学者们均将“修治竹简”即“书刀”作为刮刀的又一重要功能。研究者判断刮刀有“书刀”功能的主要依据,是刮刀与竹简或毛笔等共出,所举例证主要是长沙左家公山M15、江陵望山M1和信阳长台关M1。这三座墓葬的规模都较大,而且随葬物品多,保存也相对完好,细致的考察可以帮助我们更好地理解刮刀的功能。

在这三座墓中,左家公山M15已公布的资料并不完全,报告称在边箱上层发现的10号竹筐内盛有竹筒、木柄铁削(附图显示为“木柄铜刷”)、天秤、毛笔、竹片等,但是没有“木柄铁削”的图像资料(见图5),很难判断是否为刮刀。原报告判断左家公山M15年代为战国末期。在《长沙楚墓》中,左家公山M1的铁削被归入铁“削形器”中,根据描述及所附该类器物的图片,暂且可以判断左家公山M15的“木柄铁削”为铁刮刀。从公布的资料可知,左家公山M15的铁刮刀与竹筒、毛笔、竹片聚类,可以判断它们之间应当存在紧密的联系,因此很有可能在该墓中,铁刮刀是被当作书刀使用的。然而,正如上文所分析的,战国末期至西汉前期铁刮刀的功能便存在着不稳定的分化现象。所以,在这样的背景下,很难以书刀功能的个例去推论全部或大部分的铁刮刀也具有此类功能,更不要说以此去推论铜刮刀的功能了,而且这种书刀功能的推论也得不到刮刀聚类组合的支持。因此,左家公山M15的例子只能说明战国晚期个别铁刮刀功能发生分化而具备了书刀的功能。

图5 长沙左家公山M15第10号竹筐国所盛之器物图(《长沙出土的三座大型木椁墓》页95:图三)

江陵望山M1中铜刮刀(原报告称夹刻刀)、砺石和铜锛明确共置于一相对封闭的漆盒内(报告称为工具箱),位于前室,同墓所出竹简则出于边室东部。而在之后另一份更加完整的报告中,则将漆盒称为“漆文书工具盒”。然而,检查墓葬器物分布图,发现所谓的“漆文书工具盒”与“竹简”在空间上并无什么联系,难以从空间上确定它们之间具有功能上的关联。相比之下,1件与竹简同出于边箱和1件出于内棺墓主身旁的铜削(图6)更有可能是“书刀”。

图6 信阳长台关M1铜削刀(上)和江陵望山M1(下)的铜削刀(《信阳楚墓》页66:图四五,《江陵望山沙冢楚墓》页107:图七二)

信阳长台关M1的书写工具箱(1-730)出于左后室,箱内装有12件修治竹简的工具,有铜锯1、锛1、削2、夹刻刀2、刻刀3、锥1和毛笔1、毛管1。有研究者认为该墓的 铜夹刻刀是刮刀,但是,从线图观察,该夹刻刀的横截面呈近椭圆形,虽然形体与刮刀相似,功能也应当相似,但不属于本文定义的刮刀。此外,书写工具箱中器物种类众多,相互之间的联系模糊,很难判断哪些器物是作为“书刀”使用的,哪些器物又是制作修整竹简的工具,研究者们也常将“书刀”与修整竹简的工具混同。现在,通过江陵望山M1与长台关M1相关组合的比较,我们可以尝试着将这两类工具加以区分。如上所述,在望山M1中,铜刮刀、铜锛和砺石共置于漆盒内,聚类组合单纯,可以直接判断铜刮刀和铜锛之间存在直接的功能关系。而更有可能作为“书刀”的铜削则置于墓主身旁和竹简附近。从这可判断铜刮刀+铜锛与“书刀”铜削+竹简应当代表两种相对独立的行为。长台关M1的铜锛、铜削、夹刻刀和望山M1十分相似,可以判断它们应当属于同一型式器物,功能相似。由于这些工具和毛笔在长台关M1均置于同一工具箱内,因此可以认为这些工具都与书写材料的制作和使用相关。所以,结合望山M1和长台关M1的聚类及组合情况分析,我们可以合理地推测,铜刮刀(或夹刻刀)和铜锛是制作竹简的工具,铜削则扮演着“书刀”的角色。

综上,从目前能够考察的资料可知,铜刮刀和铜锛搭配有修治竹简的功能,铁刮刀有些则可能作为“书刀”使用。这也从侧面证明了刮刀应当与竹类材料的加工有着密切的联系。

(五)刮刀与竹类材料关系的分析

前辈学者还从刮刀的形态、合金成分等方面作出了分析,得到了许多有益的认识。从刮刀的形态观察,刮刀前刃多起翘,断面呈“人”字形或弧凹形,与现代的“渡篾器”相似,应当是“适应于编织时‘渡篾’用……即在编织或修补竹筐、篾席之时,先将刀尖部插入,然后把竹篾从凹槽中引渡过去,再抽出刮刀”。铜刮刀合金配比的情况也可佐证铜刮刀主要用于细加工的刮削。马江波和吴晓桐通过对湖南宁乡炭河里、望城县(今长沙市望城区)高砂脊、云湖桥遗址出土的4件铜刮刀进行取样检测,发现这4件刮刀的铜含量在70.8%-74.3%,锡含量在21.6%-23.8%,为高锡青铜(锡含量超过17%),“合金技术具有较高的一致性……这种合金配比的刮刀,硬度高但脆性较大,易于刮削而不易砍砸”。研究者对广东铜刮刀(原文称篾刀)进行检测之后也判断为高锡青铜,同时发现铜刮刀“有明显的针状析出物,具有激冷处理的特征”,这样的处理“可以提高韧性,有利于改善使用性能”。

西周-西汉时期,中国竹类广泛分布于黄河流域,汉代以前经济栽培竹林的分布北界可达N40°左右的西河美稷(今内蒙古准格尔旗西北)。根据近现代的资料观察,中国竹种资源十分丰富,其分布具有明显的地带性和区域性,大致有四个分布区:(1)黄河-长江竹区,位于北纬30°-40°之间。(2)长江-南岭竹区,位于北纬25°-30°之间,这个区是中国竹林面积最大、竹子资源最丰富的地区,其中毛竹林面积280万公顷。(3)华南竹区,位于北纬10°-25°之间。(4)西南高山竹区,位于华西海拔1000-3000米之间的高山地带。由于西周-西汉时期,中国范围内的气候要较现在更为温暖湿润,而竹子作为热带、亚热带植物,对于温度和水分的要求要甚于其他条件,因此可以推测西周-西汉时期中国竹林面积最大、资源最丰富地区的北界应当要比北纬30°略高。对比刮刀的分布范围,其最主要的分布区域便是在岭南湘中南地区,正处于北纬25°-30°左右的范围,出于竹类资源最为丰富的地区。这表明刮刀与竹类资源相互间可能存在一定的联系,结合刮刀的聚类组合及前文的辨析,可以推测刮刀应当是一种湘中南、岭南人们用于加工竹类材料的重要工具,具有较为稳定的使用功能。

三、结论

在聚类组合分析的基础上,结合对已有研究成果的审视和辨析,本文认为,刮刀从西周至西汉前期存在期间,其功能大致稳定,主要是对竹类材料进行刮削的细加工工具,可能也是竹篾器制作过程中的辅助工具。不过,在战国至西汉前期时期,虽然主要功能承自铜刮刀,但是部分铁刮刀的功能已经发生了分化,少数可作为书刀使用,有的则在特定地区短暂地成为用于纺织过程的辅助工具,有的也出现了其他新的附属功能。刮刀不适合做平木器使用,在工具史上具有重要意义的平木工具“鐁”应当另有他属。绝大部分刮刀也不作为书刀使用,而可能是参与到竹简制作、修治的过程中去。