某县结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的原因分析和对策评价

2022-08-27李果徐华敬明燕王鹏范庞双胥理萍胥春梅罗英庞先琼

李果 徐华 敬明燕 王鹏 范庞双 胥理萍 胥春梅 罗英 庞先琼

结核潜伏感染(latent tuberculosis infection,LTBI)是指机体感染了结核分枝杆菌,但无活动结核的证据[1]。据世界卫生组织估算,我国结核潜伏感染人数约3亿[2]。研究表明,结核潜伏感染者中约5%~10%会发生活动性结核病[3],开展预防性治疗则可以达到60%~90%的保护效果[4]。目前,预防性治疗开展情况并不太理想,“联合国结核病高级别会议”提出的目标任务远未完成[2]。国内一项研究也显示预防性治疗接受率为43%,而最终完成治疗率仅为19%[5]。目前相关研究对于如何提高预防性治疗接受度、具体的干预措施以及方案的可及性和有效性评价等方面涉及较少。本研究通过调查分析结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的原因,并对相应的改进策略做出初步评价,以期能为预防性治疗的规范和顺利开展提供参考。

资料与方法

一、研究对象

本研究依托于2019年8月至2021年8月在西充县人民医院参加入学体检和职工体检的人群,选取其中符合纳入与排除标准的结核潜伏感染者,再依据职业,进行分层抽样,最终确定研究对象,共计86名,进行问卷调查。共回收问卷86份,排除无效问卷(填写时间超过10 min)2份,最后纳入有效问卷84份,有效率为97.67%。研究对象纳入标准:(1)经医学判断无结核病相关症状(如咳嗽、咳痰、胸痛、咯血、潮热、盗汗、乏力、厌食、消瘦);(2)结核菌素皮肤试验(tuberculin skin test,TST)呈强阳性;(3)胸部X线检查无异常。排除标准:(1)现患或既往罹患结核病;(2)合并有严重的免疫系统疾病;(3)肝、肾功能不全;(4)妊娠或2年内计划妊娠的妇女;(5)本人或监护人拒绝参与研究。

二、研究方法

1 问卷设计 根据研究目的设计结构式问卷。首先通过查阅相关文献和咨询有关专家,随后课题组成员进行集体讨论形成初稿,最后由具有副高及以上职称的2名临床专家和1名流行病学专家进一步筛选、确定问卷题目和调整选项,形成预调查问卷。预调查在本地区内从事不同职业的20名结核潜伏感染者中进行,根据预调查的结果,再次调整选项,形成正式问卷。正式问卷内容包括:社会人口学特征(性别、年龄、职业、文化程度)、有无肺结核患者接触史、是否参加过结核病防治培训、结核病和结核潜伏感染相关知识、对预防性治疗的态度、拒绝预防性治疗的原因以及提高预防性治疗接受度的改进措施等。其中,结核病和结核潜伏感染相关知识部分设计了涵盖结核病传染性、结核病症状、结核病防治及相关政策、结核潜伏感染以及预防性治疗等五个方面10个问题,每个问题回答正确得1分,共10分。

2 调查实施 采取在问卷星网站设计的网络版问卷《关于结核潜伏感染者预防性服药意愿的问卷调查》在线调查与相同纸质版问卷线下调查相结合的方式。纸质版问卷主要提供给14岁以下儿童的监护人,由经过统一培训的课题组成员对其进行面对面的调查。

3 服药方案 依据《学校结核病疫情流行病学调查和现场处置专家共识》[6]、《中国结核病预防控制工作技术规范(2020版)》[7]和《中国学校结核病防控指南(2020年版)》[8]等文件和规范,提供异烟肼每日1次,持续6~9个月、异烟肼联合利福平每日1次持续3个月、利福平每日1次,持续4个月和异烟肼联合利福喷丁每周2次持续3个月等4种服药方案,供研究对象自由、自愿选择。

4 动态管理 即将传统的线下健康宣教与互联网线上动态管理相结合的模式。所有研究对象或其监护人,均加入课题组创建的“微信群”,以在线宣传结核病防控知识、健康教育、讨论交流、不良反应监测、提醒按时复查和动态随访等。同时,对于拒绝预防性治疗者,现场发放结核病宣传资料,在后续复查胸部X线时,进行健康教育和健康监测,并通过焦点访谈的形式解答疑惑和消除顾虑。

三、伦理与知情同意

本研究获得西充县人民医院伦理委员会的批准(西医院伦字[2020]3号)。在研究开始之前,由经过统一培训的课题组成员向研究对象或其监护人说明需要进行的治疗、监测和调查以及参与本研究的意义。研究对象均本着自愿的原则,选择是否接受预防性治疗和参与问卷调查,并签署知情同意书。所有调查资料都严格保密,杜绝向非课题组成员或组织泄露。分析报告中均不涉及任何调查对象的个人隐私。

四、统计学处理

将收集到的有效问卷进行整理、编码,采用EpiData 3.1进行数据双录入,运用SPSS 22.0统计软件进行数据分析。计数资料用“率(%)”表示,组间比较采用χ2检验或非参数检验。以“是否接受预防性治疗”为因变量,采用二元Logistic回归分析影响预防性治疗接受意愿的相关因素。对拒绝预防性治疗的原因进行统计描述,采用配对χ2检验对改进策略的有效性进行初步评估,以P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、调查对象的一般情况

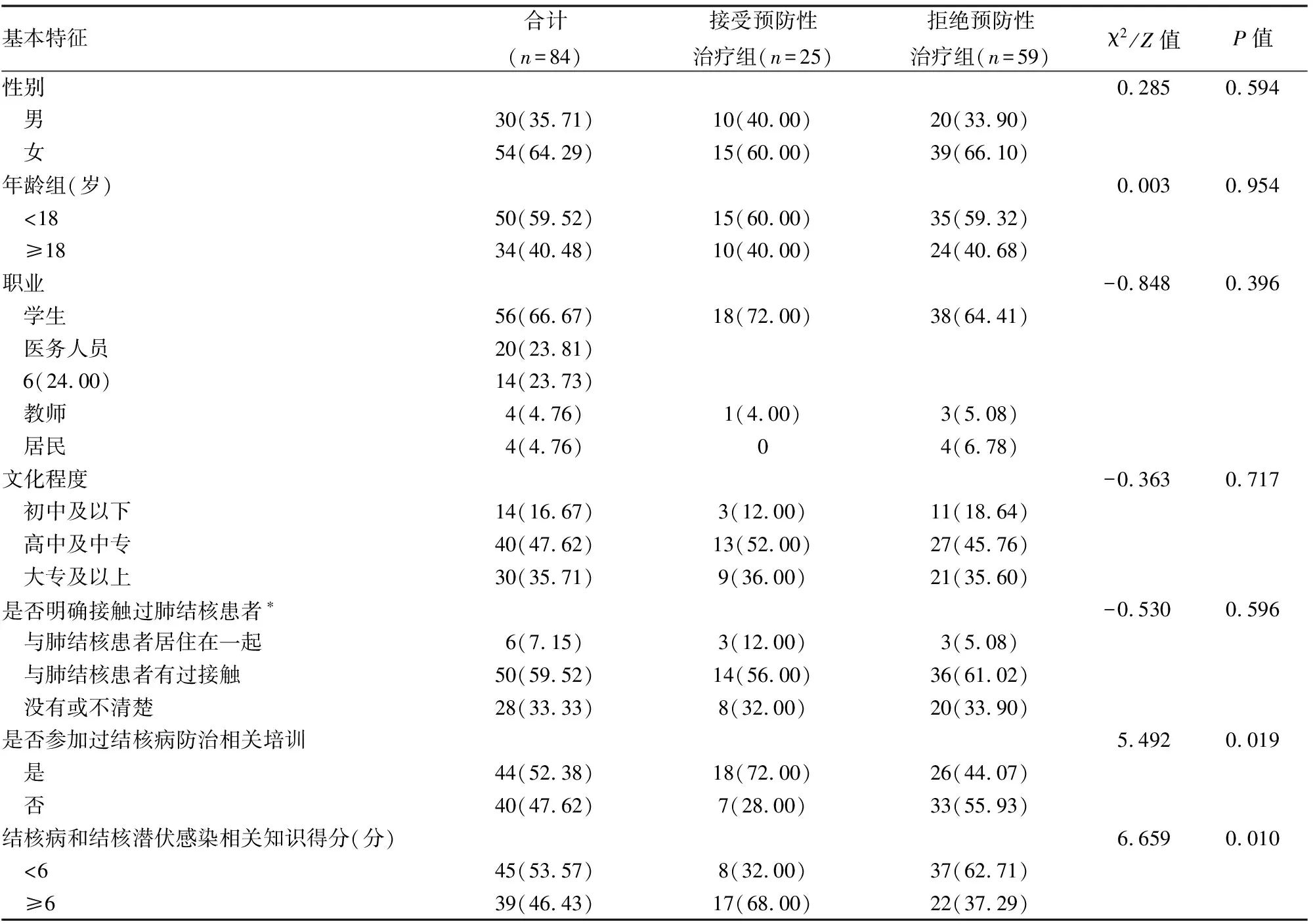

本次调查共纳入结核潜伏感染者84例,女性(54例,64.29%)多于男性(30例,35.71%),男女性别比为1 ∶1.8。中位年龄为16岁,18岁以下(50例,59.52%)居多。以学生(56例,66.67%)和医务人员(20例,23.81%)为主,文化程度相对较高(83.33%受教育水平为高中、中专及以上)。56例(66.67%)明确有肺结核患者接触史。25例(29.76%)接受预防性治疗,接受率较低(见表1)。

二、结核潜伏感染者对预防性治疗接受意愿的影响因素

单因素分析结果显示,参加过结核病防治培训者对预防性治疗的接受度高于未参加培训者,差异有统计学意义(χ2=5.492,P=0.019);结核病和结核潜伏感染相关知识得分高者对预防性治疗的接受度高于得分低者,差异有统计学意义(χ2=6.659,P=0.010);而在性别、年龄、职业、文化程度和肺结核患者接触史方面的差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

表1 结核潜伏感染者基本特征的分布情况和预防性治疗接受意愿的单因素分析[n(%)]

进一步对结核潜伏感染者在结核病和结核潜伏感染相关知识部分的回答情况进行分析发现,除接受预防性治疗者对结核潜伏感染的知晓程度高于拒绝预防性治疗者,且差异有统计学意义(χ2=6.481,P=0.011)外,其余9题的差异均无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

表2 结核潜伏感染者对结核病和结核潜伏感染相关知识的回答情况分析

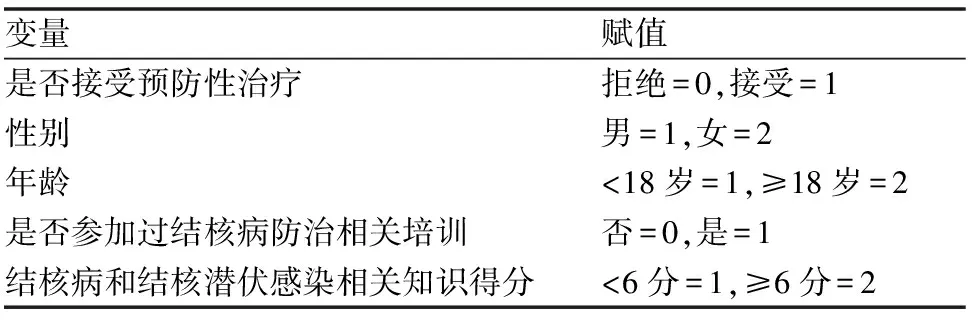

将单因素分析中差异有统计学意义的是否参加过结核病防治培训、结核病和结核潜伏感染相关知识得分纳入多因素Logistic回归模型,以性别和年龄为混杂变量,赋值(见表3)。结果显示,结核病和结核潜伏感染相关知识得分≥6分者更可能接受预防性治疗(OR=5.460; 95%CI:1.436~20.762)(表4)。

表3 二元Logistic回归分析变量赋值表

表4 结核潜伏感染者对预防性治疗接受意愿的多因素Logistic回归分析

三、结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的原因分析和对策评价

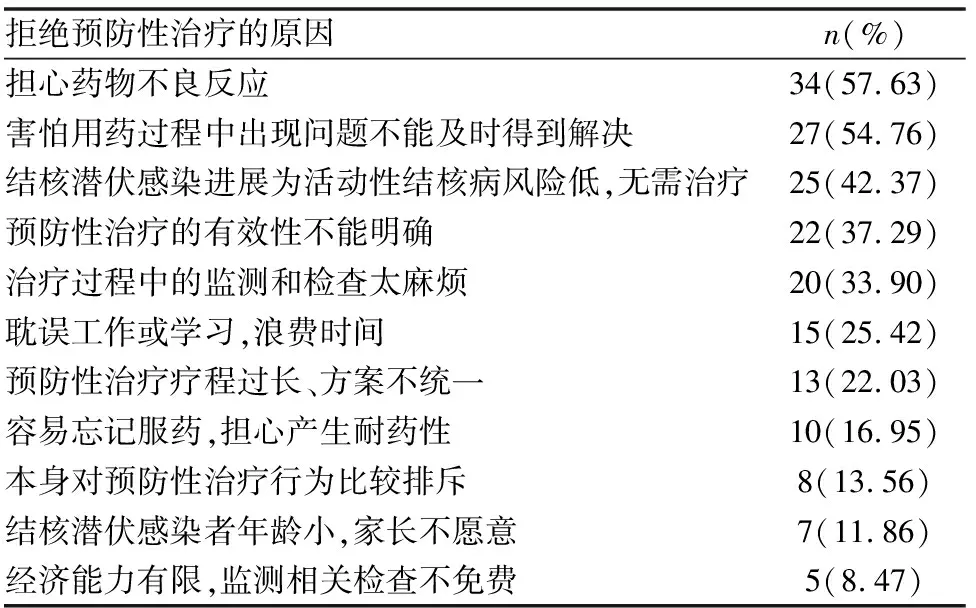

对59例结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的原因进行统计和分析发现,34例(57.63%)担心药物不良反应,27例(54.76%)害怕用药过程中出现问题不能及时得到解决,分别有25例(42.37%)和22例(37.29%)认为结核潜伏感染进展为活动性结核病风险低,以及预防性治疗的有效性不能明确,还有20例(33.90%)觉得治疗过程中的监测和检查太麻烦。具体原因分布(见表5)。从拒绝预防性治疗的结核潜伏感染者自身角度来看,结核病防治知识宣传和科普知识讲座、详细的治疗方案和可能出现的不良反应介绍以及通过“微信”APP进行在线管理等方式将有助于提高其对预防性治疗的接受度。相关措施分布(见表6)。

表5 结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的原因分布

表6 结核潜伏感染者认为有助于提高其对预防性治疗接受度的措施

通过尝试将传统线下健康宣教与互联网线上动态管理相结合的模式,有14例结核潜伏感染者由最初的拒绝转为后期的接受预防性治疗,接受率由29.76%(25/84)提升至46.43%(39/84),差异有统计学意义(P<0.001)。结核病和结核潜伏感染相关知识得分≥6分者由46.43%(39/84)提升至65.48%(55/84),差异有统计学意义(P<0.001)。

四、预防性治疗服药方案选择和药物不良反应情况

39例接受预防性治疗的结核潜伏感染者均选择了异烟肼联合利福平每日1次持续3个月的服药方案。共3例(7.69%)发生药物不良反应,其中胃肠道反应2例、肝功能异常1例,无严重不良反应发生。

讨 论

结核潜伏感染有发展为活动性结核病的风险,目前在结核病学领域越来越受到关注[9]。为尽早在全球终止结核病的流行,对结核潜伏感染者的筛查和预防性治疗就显得尤为重要[10]。然而,从课题组前期的调研来看,本地区内结核潜伏感染者对预防性治疗的接受意愿并不高。本研究结果也显示,只有29.76%的结核潜伏感染者愿意且接受了预防性治疗。这与国内相关文献[11-14]报道的接受率之间存在着较大的差异。考虑原因,可能与相关文献报道的研究对象主要集中于肺结核患者的密切接触者以及研究设计仅针对结核潜伏感染者预防性治疗的意愿而并未涉及实际的治疗所导致的接受率被高估有关。而Huang等[5]对广州市某职业学校教职员工和学生结核潜伏感染者进行的预防性治疗意愿的调查则与本研究结果较为相似。

对结核潜伏感染者预防性治疗接受意愿的单因素分析显示,参加过结核病防治培训者对预防性治疗的接受度,高于未参加培训者;结核病和结核潜伏感染相关知识得分高者,对预防性治疗的接受度高于得分低者,差异均有统计学意义(P<0.05)。进一步行多因素Logistic回归分析发现,结核病和结核潜伏感染相关知识得分≥6分者,更可能接受预防性治疗(OR=5.460; 95%CI:1.436~20.762)。这与张霞等[11]针对上海市长宁区老年糖尿病患者中的结核潜伏感染者以及Li等[14]针对上海市三个区高中生和大学生中的结核病患者密切接触者开展的调查研究结论一致。提示在后续制定有关结核潜伏感染者预防性治疗的干预策略时,应注意加强结核病和结核潜伏感染相关知识的培训,以提高结核潜伏感染者对预防性治疗的接受度。

本研究发现,在结核潜伏感染者中,有一半以上的人担心药物不良反应和害怕用药过程中出现问题不能及时得到解决,另有三分之一以上的人对结核病防控知识了解不足,从而对预防性治疗产生了错误的认识和判断以及排斥。因而加强结核病防治知识宣传、开展结核病科普知识讲座、详细的治疗方案和可能出现的不良反应介绍以及通过“微信”APP进行在线管理等方式,将有助于提高结核潜伏感染者对结核病和结核潜伏感染的正确认识,并能够减轻他们对于药物治疗的焦虑和对药物不良反应的过度担心。相关研究显示,担心药物不良反应是农村寄宿制中学结核潜伏感染者拒绝预防性治疗的主要原因[15]。然而对完成预防性治疗者的分析却发现,药物不良反应发生率为10.53%(4/38),并无严重不良反应发生,也没有研究对象因不良反应的发生而中断预防性治疗。这与本研究的结果一致,表明预防性治疗所使用的药物方案较为安全可靠。

移动信息技术作为“互联网+”的主要技术成就之一,已逐步应用于结核病的筛查、诊断、治疗和管理等环节,并取得了一定的成果[16]。新兴的“微信公众号”、“微信群”等基于“微信”APP的移动信息技术的应用可以方便医护人员与患者间进行实时地沟通与交流,并能提高患者对治疗的依从性和降低失访率。本研究通过尝试将传统线下健康宣教与互联网线上动态管理相结合的新模式,能够明显提高结核潜伏感染者对预防性治疗的接受度,为以后对结核潜伏感染者进行综合管理提供了新的策略。

但是,本研究也存在一定的局限性。一是TST阳性结果,容易受之前接种卡介苗和接触环境分枝杆菌的影响,不排除高估了结核潜伏感染的负担,可能结合γ-干扰素释放试验(interferon gamma release assays,IGRA)的结果,能使结核潜伏感染的判定更为准确[17]。二是纳入研究的样本量偏小,可能存在选择偏倚,未能对发展为结核病的高风险人群作进一步的筛选和分析。因此,在未来的研究中应注意将多种结核潜伏感染的检测方法有机结合,注重新的诊断方法的临床价值探究,以及高风险人群结核潜伏感染者对预防性治疗意愿的调查和干预措施的效果评价[18],并尽可能地开展多中心随机对照研究以对比不同服药方案的保护率和药物不良反应的发生率,为国内预防性治疗的规范和顺利开展提供更多的优质数据作为支撑。