重组人血管内皮抑素对恶性胸腔积液的治疗效果

2022-08-27林卫佳张亚平李峰项保利张秀珑张志华袁胜芳

林卫佳 张亚平 李峰 项保利 张秀珑 张志华 袁胜芳

恶性胸腔积液是恶性肿瘤直接侵犯胸膜腔或炎性反应引起,最常见的是肺癌[1],尤其是肺腺癌[2],此时TNM分期达Ⅳ期,生存期大大缩短[3]。除化疗外,胸腔注入药物[4]应用最为广泛,常见的有顺铂、卡铂、榄香烯乳、贝伐珠单抗、重组人血管内皮抑制素等。恶性胸腔积液的形成与血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)有关[5],重组人血管内皮抑制素通过抑制血管内皮细胞迁移并诱导内皮细胞凋亡、下调VEGFA、阻断促血管生成生长因子与受体的结合,进而抑制肿瘤新生血管的生成、抑制肿瘤发展[6]。本研究回顾性分析140例Ⅳ期肺腺癌伴胸腔积液患者胸腔注入不同剂量重组人血管内皮抑制素,观察其临床症状缓解、生活质量及不良反应情况,寻找重组人血管内皮抑制素的最佳方案。

资料与方法

一、材料

1 研究对象 回顾性分析2019年1月~2021年5月于我院就诊的Ⅳ期肺腺癌伴恶性胸腔积液患者140例,其中男性65例,女性75例,年龄27~82岁,平均年龄59.37±12.388岁。随机分为对照组70例:重组人血管内皮抑素45mg;观察组70例:重组人血管内皮抑素90mg。

2 纳入与排除标准 纳入标准[7-8]:①所有病例均经胸膜活检或胸水细胞学诊断为肺腺癌;②中等量以上胸腔积液;③KPS评分≥10分;④预估生存期超过3个月;⑤年龄≥18周岁;⑥患者或家属签署胸腔注入药物知情同意书,此项目已获得医院伦理委员会批准。

排除标准[7-8]:①合并心力衰竭、肝肾功能不全、出血倾向或出血性疾病患者;②既往接受胸腔注入药物治疗无效;③对重组人血管内皮抑素、地塞米松过敏;④依从性差,无法配合治疗。

二、分组及给药

1 分组 对照组:重组人血管内皮抑素45mg[7]d1,d4,d7,4周一次;观察组:重组人血管内皮抑素90mg[9]d1,d7,4周一次。连续3次为一疗程,最多2疗程。

2 给药方法 两组患者均在超声定位后置入胸腔引流管,充分引流积液。重组人血管内皮抑素(15mg:3 mL,山东先声麦得津生物制药有限公司,国药准字S20050088)。

对照组:45mg d1,d4,d7,4周一次;观察组:90mg d1,d7,4周一次。胸腔给药后嘱患者卧床2 h,每15 min翻身一次使药物广泛均匀地接触整个胸腔,留置24 h后充分引流积液后拔管。每4周分别复查胸腔超声或胸片一次,或在患者出现相应临床症状及体征时,复查胸腔超声或胸片,判断积液情况。如再次出现胸腔积液,考虑疾病进展,可重新置管,再次给予以上药物胸腔内注射。

三、观察指标

1 观察两组治疗患者临床症状缓解、日常生活能力改善及不良反应情况。

2 观察指标评价标准 临床症状缓解参照WHO对恶性胸腔积液的疗效评价标准:CR(完全缓解):胸腔积液完全消失,持续4周以上;PR(部分缓解):胸腔积液明显减少达≥50%,并持续4周以上;SD(稳定):胸腔积液减少<50%,或增多≤25%,并持续4周以上;PD(疾病进展):积液增多>25%。有效率(ORR):(CR+PR)/总例数 ×100%。

日常生活能力参照Karnofsky功能状态(KPS)评分,总分100分,10分为1个等级,其中100 分为正常且无症状和体征,90 分为能进行正常活动,但有轻微症状和体征,80 分为勉强进行正常活动,且有一些症状和体征,70 分为生活能自理,但无法维持正常生活和工作,60分为生活能大部分自理但偶尔需要别人帮助,50 分为常需要人照料,40分为生活不能自理且需要特别照顾和帮助,30 分为生活严重不能自理,20分为需要住院和积极支持治疗,10分为重危临近死亡,0分为死亡。治疗后 KPS增加≥10分为改善;变化<10分为稳定;减少≥10分为降低。

四、统计方法

结 果

一、两组患者一般情况比较

本研究严格遵照纳入标准与排除标准筛选病例,共纳入140例Ⅳ期肺腺癌伴恶性胸腔积液患者,140例患者均按计划完成治疗。对照组与观察组在性别、年龄、治疗前KPS评分间差异无统计学意义,具有可比性(见表1)。

表1 两组患者一般情况比较

二、两组患者临床症状缓解情况

两组患者治疗后临床症状缓解情况参照WHO对恶性胸腔积液的疗效评价标准进行评估。治疗后对照组有2例患者(2.86%)达到完全缓解,部分缓解 22例( 31.43%),有效率为34.29%;观察组6例患者(8.57%)达到完全缓解,部分缓解 30例(42.86%),有效率为51.43%。两组有效率差异有统计学意义(P=0.02<0.05),观察组的临床有效率高于对照组(见表2)。

表2 两组患者临床症状缓解情况[n (%)]

三、两组患者日常生活能力改善情况

两组患者治疗后日常生活能力评分参照KPS评分,对照组24例(34.29%)改善,稳定28例(40%),(改善+稳定)%=74.29%。观察组36例(51.43%)改善,稳定23例(32.86%),(改善+稳定)%=84.29%。两组在提高日常生活能力方面差异有统计学意义(,P=0.034<0.05),观察组在提高患者日常生活能力方面略优于对照组(见表3)。

表3 两组患者治疗后KPS评分改善情况[n (%)]

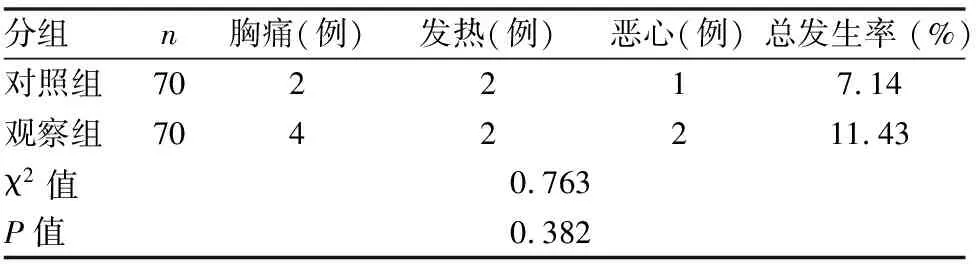

四、不良反应情况

140例患者共出现13例(9.29%)不良反应,包括胸痛6例、一过性发热4例、恶心3例。观察组不良反应发生率为11.43%高于对照组的7.14%,差异无统计学意义。但不良反应轻微为0~I级,未见Ⅲ~Ⅳ级不良反应发生,未发生骨髓抑制、肝肾毒性等不良反应,安全性好(见表4)。

表4 两组患者不良反应情况

讨 论

恶性胸腔积液最常见的病因是肺腺癌,目前依靠靶向及化疗已满足不了患者的临床疗效要求[10]。研究表明胸腔灌注药物可提升药物浓度,直接杀死癌细胞,达到消除恶性积液的目的[1]。胸腔灌注药物种类较多,抗血管生成[11-12]药物及铂类,为最常用药物。重组人血管内皮抑素是具有代表性的抗血管生成药物,作用机制为[8,13-14]:①抑制肿瘤血管细胞的浸润、增殖和迁移,并诱导凋亡,尤其对非小细胞肺癌;②抑制肿瘤转移部位的微血管生成;③抑制血管细胞核间质间的接触,使细胞更易受到药物攻击、凋亡;④调节蛋白水解酶的活性,间接抗血管生成;⑤竞争性抑制血管生成刺激因子;⑥刺激脏层和壁层胸膜的黏连固定等。但是重组人血管内皮抑素用于胸腔注入的剂量不统一,在蒋俊等人的纳入了17项研究的Meta分析中,重组人血管内皮抑素的剂量、间隔和疗程各不相同,本研究则选取了临床常用的45mg 和90mg。

秦叔逵等[7-8]研究表明,重组人血管内皮抑素胸腔注入治疗恶性胸腔积液,可明显改善病情,提高临床有效率[15]。本研究结果显示,重组人血管内皮抑素90mg组临床症状缓解率为51.43%高于45mg组的34.29%(P<0.05);日常生活改善能力90mg组为84.29%略高于45mg组的74.29%(P<0.05),差异均有统计学意义。90mg组在缓解临床症状、改善日常生活能力方面优于45mg组,说明90mg组较45mg组药物浓度提高数倍,充分发挥了抑制胸膜转移瘤微血管生成、促进肿瘤细胞凋亡、对抗VEGF 的促血管生成等,进而抑制恶性胸腔积液的形成的作用。不良反应发生率90mg组为11.43%高于45mg组的7.14%,主要集中在反应性胸痛、发热、消化道副作用,考虑为药物浓度增加刺激壁层胸膜、消化道以及药物热导致,但不良反应轻微,未见Ⅲ~Ⅳ级不良反应发生,未出现骨髓抑制、肝肾毒性、心血管事件等不良反应,用药安全性高

重组人血管内皮抑素胸腔注入,可有效减少恶性胸腔积液的产生,本研究表明尤其是高浓度组,胸腔积液控制更为满意,患者生活质量改善更理想,且药物安全性好,不良反应程度轻,值得临床推广。但由于目前缺乏重组人血管内皮抑素单药胸腔注入的多中心、大样本的临床研究,本研究结果可能存在局限性,期待大数据研究证实。