婴儿被服热舒适性研究进展

2022-08-26江舒,李俊,2

江 舒,李 俊,2

(1.东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051;2.东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室,上海 200051)

婴儿猝死综合征(SIDS)与由被服的隔热过高所引发的热应激反应有关[1]。调查显示,94%的患儿在热环境下被过度包裹[2],且存在核心温度高于38 ℃与大量出汗的情况[3]。因为婴儿无法进行体温的行为调节,有限的生理调节能力又尚未完善,所以合适的被服在维持婴儿正常生理机能所需的热平衡方面起着至关重要的作用。

早期,学者们对婴儿被服的关注来源于对SIDS的成因分析,大都聚焦于被服类型、被覆盖的身体部位、睡姿等因素对婴儿热生理反应的影响。研究[4-5]表明,头部被覆盖与俯卧位睡姿是导致婴儿热应激最主要的2个原因。为保障婴儿长时间处于仰卧位的安全姿势,减少头部被覆盖的风险,睡袋被推荐为最优的婴儿被服,且已被证明有助于降低SIDS的发生率[5]。

随着研究的深入,定量化研究各类被服的热舒适性能从2个角度展开。一方面开展一系列物理实验研究被服本身的隔热性能。开发了模拟婴儿体型的暖体假人以测试被服整体的隔热能力,评估婴儿与环境间的热交换[6]。调查显示,冬季使用被服的热阻远大于婴儿实际所需的隔热水平,存在过热风险[7]。另一方面的研究针对婴儿的生理反应展开,包括对婴儿的皮肤温度、代谢率、心率等生理参数进行监测。同时,由于婴儿群体的特殊性,研究者们还关注到婴儿看护者的判断和行为。研究发现,尽管看护者对婴儿的热感觉估计在调整其被服方面起着积极作用,但目前仍普遍存在对婴儿过度包裹导致体内蓄热增加的情况[8]。基于这种成人与婴儿热感觉不平衡的现象,有研究者讨论了成人与婴儿体表散热量的差异:因体表面积与质量比值增大,婴儿的体表散热量明显大于成人,婴儿比成人具有更差的热耐受能力[9]。婴儿与成人的这种热生理特征差异使得婴儿被服的研究具有独立性。

为提高产品投入使用后的安全性,研究者开始建立热阻预测模型来评估婴儿被服的热舒适性。大多数研究基于厚度对单层被褥的热阻进行预测,但显然这种方法在多层被褥组合中并不适用。直到20世纪末,被服系统的三维形态特征才被纳入研究中[10-12]。近年来,随着计算流体动力学(CFD)技术的发展,用以表征新生儿体表与恒温箱间热传递的数值模型成为新的研究手段[13-14]。然而CFD技术还未用于普通室内空间下婴儿被服的热舒适性研究。另外,国内对婴儿被服的研究大都集中在多功能结构设计以满足婴儿体型快速变化的需求方面,尚未形成系统的热舒适性研究。

本文从婴儿体表至环境的热传递机制出发,分析了被服热舒适性的影响因素,总结了其测评方法,并根据研究现状提出了未来该领域的研究方向,以丰富婴儿被服热舒适性研究体系,促进婴儿热生理舒适,保障其生命安全。

1 婴儿与环境间通过被服的热传递

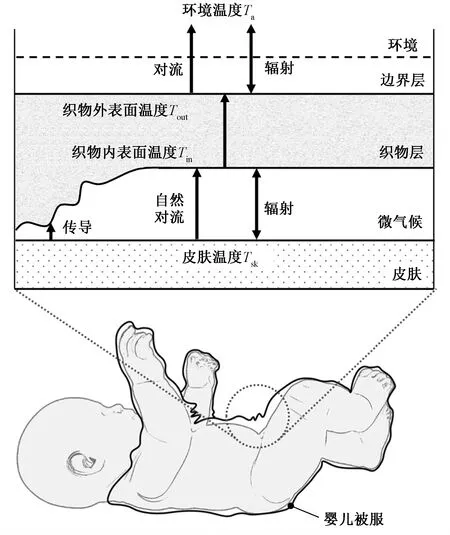

由于婴儿汗腺分泌汗水较少,蒸发散热对热调节的作用微弱,婴儿主要依靠传导、对流、辐射的显热热交换维持人体热平衡。当婴儿由被服覆盖时,人体与环境间产生了热交换的中间介质,使得婴儿体表到环境的整个传热过程受到影响。事实上,由体表向外环境散发的热量需经过被服下微气候空间、织物层与被服外表面边界层,最后才到达环境中。仅考虑干热损失,各层间的热传递情况如图1所示。由于躺姿下婴儿部分身体与床垫完全接触,一般认为床垫具有非常高的热阻,因此其传导热损失常忽略不计[15]。

图1 婴儿体表至环境的干热传递机制Fig.1 Heat transfer mechanism between infant and environment

受纺织材料悬垂性、填充料均匀性、折叠方式等因素的影响,微气候与织物层厚度并非均匀分布。在实际使用中,婴儿正上方的被褥层间形成较小的空气层,而身体两侧形成较大的空气层,前者在整个横截面面积中的占比较小,侧卧时约为18%,俯仰卧时约为36%;同一条被子在身体上方的厚度通常小于位于身体两侧的厚度[10]。微气候中不仅存在因温度差产生的传导与辐射热传递,层间厚度较大处因空气分子运动产生对流传热,而厚度较小处则发生热传导现象。热量进一步向外传递,通过织物层的干热由织物热阻与其内外表面温差决定。附着在织物外表面的边界层的辐射与对流传热受环境因素的影响。由于婴儿睡眠环境大都为室内,认为风速小于0.3 m/s,发生自然对流换热。

由此可见,人体、织物层、外环境及其共同形成的微气候与边界层的性质特征均会对“婴儿-被服-环境”系统内的复杂传热产生影响。

2 婴儿被服热舒适性影响因素

婴儿被服的热舒适性受多因素影响,主要包括被服因素、人体因素与环境因素3个方面。

2.1 被服因素

2.1.1 隔热性能

被服的隔热性能是影响婴儿热舒适最主要的因素,过多包裹是造成婴儿热应激的原因之一[16]。羽绒被因其过高隔热而被认为不适合用作婴儿床上用品[17]。

被服系统可分为上下层2部分,上层包括单层或多层被子组合,下层主要由床垫、枕头等构成。早期在讨论单层被服的隔热性能时,常使用厚度预测,即认为厚度越大,隔热性能越好。然而,多层被子组合的热阻显示出与厚度的非线性关系[11],尤其当厚度较大时,热阻的增加率显著减小[18]。

对于下层,研究发现,使用柔软的床垫会减少婴儿的热损失[19]。这是因为柔软的床垫增加了婴儿与其接触的面积,但通过床垫的热传导忽略不计,人体有效散热面积减小。而对于一些特殊的床垫,如热阻趋于零的网状Purflo®床垫[20],难以起到减少人体热损失的作用,反而会使婴儿产生冷应力。

2.1.2 覆盖程度

有研究[21]讨论了不同覆盖率对被褥系统热阻的影响,Mccullough等[15]针对不同的被褥覆盖情况提出了8种较常见的覆盖率。结果发现:覆盖率较低时,不同被褥组合的热阻差异不明显;而当覆盖率超过60%时,被褥系统总热阻的增长速率逐渐增大。

成人能够灵活地根据冷热感觉调整被服的覆盖程度,从而达到调节自身与环境之间热量交换的目的。然而,婴儿缺乏这种主动调节的行为能力。目前,在婴儿被服的研究中,尚未定量地研究被服覆盖率的影响,仅对身体的局部覆盖有一些定性的描述。大部分研究的关注点集中在头部覆盖对婴儿热生理的影响方面。婴儿头部表面积占比较大,其热损失约占整体的40%[22]。研究表明,佩戴童帽降低了婴儿暖体假人头部热损失的18.9%,而严重的面部覆盖可能导致婴儿脑过热的情况[23]。因此,即使是在环境温度较低的情况下,也应让头部完全暴露,通过增加其他部位的热保护来维持热平衡。

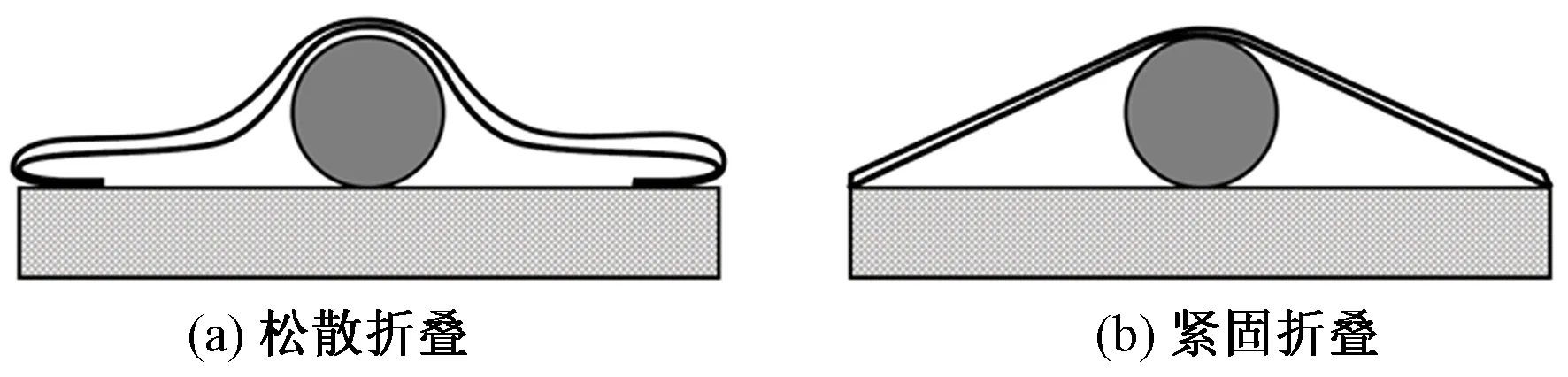

2.1.3 折叠方式

不同的折叠方式使被服与微气候形态产生显著变化[24]。Wilson等[11]在研究影响被褥热阻的变量时考虑了2种不同的折叠方式,分别为松散折叠与紧固折叠(见图2)。紧固折叠使身体两侧产生较大的微气候空间,增加了对流传热;被褥间空气层厚度较小,整个被褥系统的隔热性能较差。而松散折叠时身体两侧的微气候空间变小,减少了对流传热;被褥层间静止空气层体积增加,整个系统的隔热性能增加。松散折叠在低温环境中可为婴儿提供更多热保护,但在高温环境下则可能降低被褥的热舒适性。

图2 折叠方式Fig.2 Tucking methods.(a) Loose tucking;(b) Firm tucking

2.2 人体因素

2.2.1 睡眠代谢

即使年龄、体重、体表面积等指标相似,婴儿睡眠代谢率(SMR)测量值仍显示出巨大的个体差异[25]。同一种被服在不同个体上的热舒适性也可能不同。

评估婴儿在冬季户外睡眠时被服隔热效果的研究[26]中,按ISO 11079—2007《热环境的人体工效学——使用所需服装隔热(IREQ)时的冷应力和局部冷却效果的测定和说明 》计算婴儿实际所需热阻时,依据先前关于SMR报道[27]结果的均值,设定代谢率为50 W/m2。而在另一项类似的研究[7]中,由于婴儿代谢高于成人,认为SMR是基础代谢率的1.2倍,为68 W/m2。可见,目前的研究对婴儿代谢率的估计值差距较大,这为被服热舒适性的比较研究带来了一定的困难。

2.2.2 体型尺寸

婴儿体型会影响体表传热系数的大小。在温度为25 ℃、相对湿度为50%的环境中,相同姿势的婴儿假人的体表对流传热系数(hc)是成人假人的1.6倍[28],且后背、头部与下肢部位的hc显著大于成人假人(p<0.05)。这说明暴露在相同环境中,体型较小的婴儿体表散热量比成人更大,体表面积与质量比值增大是造成这种现象的原因。

理论上,若将人体简化为圆柱,可通过瑞利数(Ra)和努塞尔数(Nu)计算hc:

式中:g为重力加速度,m/s2;β为体积膨胀系数,K-1;L为人体身高,m;Tsk和Te分别为皮肤温度与环境温度,℃;v为空气运动黏度,m2/s;Pr为普朗特数;λ为空气的热导率,W/(m·K)。

Fukazawa等[28]通过上式估算得出婴儿hc的理论值约为成人的1.3倍,略低于暖体假人实验结果(1.6倍)。这是由假人体表的非均匀形态与成人假人头部的毛发造成的。由于婴儿在1周岁内体型变化较大且存在明显的个体差异,在婴儿被服热舒适性研究中要关注体型不同带来的影响。

2.2.3 身体姿势

身体姿势可通过改变体表与环境交换热量的有效面积来影响婴儿与环境的热交换[29]。

Elabbassi等[30]利用婴儿暖体假人,研究了佩戴童帽或暴露头部时仰卧面朝上、仰卧面朝侧、俯卧面朝侧3种常见婴儿睡姿下的体表热损失差异。结果表明,佩戴童帽时,无论是仰卧还是俯卧,面朝侧时热损失均小于面朝上的热损失。俯卧姿势下,因无法调整头部姿势而难以在过热情况出现时进行热调节,这可能是俯卧易造成婴儿热应激的原因。

Nelson等[31]指出,使用较厚被服时,面部是与环境进行热交换的重要部位,而俯卧造成的面部遮挡可能与热应激存在联系。无论是使用轻薄或厚重的被服,俯卧姿势显著抑制了前额的散热[32]。尽管头皮的散热量略微增加,但对整体贡献不大。若指定婴儿使用最温暖的被服组合,俯卧时的最高耐受环境温度要比仰卧时至少低10 ℃。

2.3 环境因素

2.3.1 环境温度

环境温度的高低直接影响婴儿的热舒适性。多项研究[30-32]显示,升高环境温度使得裸体或包裹的婴儿暖体假人体表热损失显著下降。环境温度影响了婴儿着装策略,在实际生活中,随着环境温度的降低,看护者习惯为婴儿增加更多的热保护。有研究[7]比较了7~12月婴儿所需热阻(IREQ)与实际使用服装的热阻,发现前者总是小于后者。尤其在冬季,婴儿存在被过度包裹的情况,这导致在温度较低时也可能出现热应激的情况。

环境温度稳定性对婴儿睡眠时热生理反应存在影响。有研究人员[33]分别研究了在蒙古包和现代公寓中蒙古襁褓与睡袋的热调节作用。蒙古包内 1 d 的平均温度主要在13~21 ℃波动,偶尔存在清晨低至零下、午后高于25 ℃的情况,而持续供暖的公寓内温度稳定在20~22 ℃之间。结果发现,蒙古包内裹襁褓的婴儿核心温度明显比使用睡袋的更高;然而在温度稳定的公寓里这种差异变得不再明显。

婴儿睡眠环境的温度设置与文化差异有关。在冬季婴儿房内,亚洲父母更倾向于使用加热器以创造相对温暖、稳定的睡眠环境;而欧洲国家更偏好自然通风的环境[8]。环境温度的稳定性是否是造成不同地区SIDS发生率差异的原因尚未证实。

2.3.2 相对湿度

相对湿度(RH)对婴儿体表热损失、皮肤温度与代谢率等生理指标均有影响。相对湿度的增加可减少婴儿体表热损失[34],这一结论在一项评估新生儿保温袋的研究中被证实。在自然对流中,相对湿度从40%增加到80%,使得在33和36 ℃的环境中,婴儿总失水量下降32%和38%。相对湿度与蒸发热损失呈显著的负相关关系。平均皮肤温度随着相对湿度的增加而显著升高,皮温分布更加均匀。在讨论相对湿度对婴儿热平衡的影响时发现:当相对湿度为80%时,储热和体温明显增加;而当相对湿度为50%时,代谢率最低。较低或较高的相对湿度均会使得代谢率显著升高[35]。

2.3.3 风 速

Belghazi等[34]证实了空气流速对婴儿全身和局部的蒸发传热系数存在显著影响。当风速从0增加到0.2 m/s,蒸发热损失平均增加63%。当相对湿度达80%时,风速对蒸发热损失的影响进一步增大。相似的结论也出现在其他研究[36]中。增大的空气流速增加了局部皮肤冷却的不均匀性,尤其是肢体末端极易受到湍流的影响,这可能是造成新生儿热不适的另一原因。

2.3.4 共享床

社会调查[8]显示,与父母共享床的婴儿所使用的被服热阻比独立婴儿床上被服的热阻更大,这意味着在较温暖的环境中,使用共享床的婴儿将承受更多的热负荷。婴儿在共享床上的位置较为复杂,亚洲实验组有40%的婴儿在2位成人之间睡觉,33%与1位成人睡觉,27%与父母一起睡觉但位于外侧。使用共享床的成人的散热是否对婴儿体表热传递存在影响,目前尚无更为深入的研究。

3 婴儿被服热舒适性测评方法

3.1 基于婴儿生理反应的评估方法

3.1.1 接触式测量方法

新生儿护理设备的研究一般在医院进行,由医护人员对婴儿的核心温度、皮肤温度、心率等生理指标进行测量。20世纪80年代末,Sarman等[37]使用水银温度计测量婴儿直肠上2 cm处的温度作为核心温度,并将电子温度计放置于腋窝前后边缘之间的顶点测量温度,发现二者存在强相关关系,腋窝温度可以替代直肠温度。此外,腹部温度与足部温度也常被列入讨论。

另一项研究使用间接量热法测定新生儿静息耗氧量作为代谢产热的指标[38],使用新生儿心肺监护仪记录心率,而心率与代谢量密切相关[39]。代谢量在婴儿热舒适性的生理评估中非常重要,因为较低的代谢量代表人正处于热中性或相对舒适的状态,代谢增加可能意味着婴儿正在遭受冷或热应力。

被服热舒适性调查往往发生在年龄更大的婴儿中。有研究[33]选取了一批受试者进行睡眠时的生理监测。由于非治疗期间的婴儿直肠温度测量不符合伦理,使用位于肝脏上方的腹部温度代替核心温度。此外,研究还记录了胫前皮肤温度、婴儿贴身服装外的微气候温度。24 h内的温度变化显示,满月婴儿睡眠系统尚未完善,而3个月大的婴儿基本上呈现核心温度先下降再升高、皮肤温度先上升再下降的正常的昼夜模式。

3.1.2 非接触式测量方法

由于难以对健康婴儿进行干预性的生理数据调查,使用非接触式测量方法对被服的热舒适性进行评估逐渐被研究者们采用。一项针对婴儿睡袋和毯子的保温性能研究使用红外热像仪记录了婴儿分别在睡袋和毯子下俯卧与仰卧时的体表温度分布与平均皮温[40]。尽管这种非接触式的测量方式可以更好地保护婴儿,但是人为地快速掀起覆盖物可能因操作者熟练度不足与热保护突然减少而存在一定误差。2018年,Rodríguez等[41]提供了一种基于婴儿面部自动检测实现热成像像素与温度转换的无创皮温和呼吸探测方法。然而该方法仅将结果定性分为3类,且数据精度尚待提高。

3.2 婴儿被服隔热性能测试方法

因为在实验过程中,存在婴儿发生热应激或冷应激的严重风险,难以使用真实婴儿对被服系统的热舒适性能进行测评。在这样的背景下,基于平台的热阻测试与使用婴儿暖体假人的热阻测试是衡量被服热舒适性的主要方法。隔热性能是评估婴儿被服热舒适性最重要的指标之一。

3.2.1 基于平台的织物测量方法

目前国际上尚无针对婴儿被服热阻测试的规定。一般认为被褥可以近似为织物进行测试。Wilson等[11]研究了婴儿被褥厚度及空气层厚度分布对干态热阻的影响,搭建了一个可以测量包含空气层的多层被褥热阻测试装置。该装置由塑料同心圆垫片与加热装置构成,可通过垫片调节多层被褥间空气层的厚度实现真实被褥内空气层的分布。封闭的四周可减少被褥边缘热损失,从而更准确地测量被服系统的热阻,但这一方法未获得推广。

3.2.2 使用婴儿暖体假人的测评方法

平台式的热阻测试难以模拟被服在实际使用时的形态,而与婴儿外形相仿的暖体假人是用于研究被服、身体姿势等因素对人体热传递影响最理想的装置,在婴儿被服隔热性能的研究方面具有良好的适应性和可重复性。

早产新生儿护理是一项非常重要的工作。为维持其体温恒定、预防低温症,早期出现了一些可加热的简单圆柱体用来预测足月新生儿的体表热损失。后来,研究者开发了许多质量轻、尺寸小的暖体假人用于评估暖婴设备的效率(见表1、图3)。

表1 典型的婴儿暖体假人Tab.1 Typical infant thermal manikin

图3 典型的婴儿暖体假人Fig.3 Typical baby thermal manikin.(a) Thermal manikin from Lund University (height 40 cm);(b) Thermal manikin from Lund University (height 60 cm);(c) Thermal manikin from University of Picardie Jules Verne;(d) Sweating thermal manikin from University of Picardie Jules Verne;(e) Sweating thermal manikin from Bunka Gakuen University

1992年,Sarman等[6]开发了一个模拟新生儿体型的暖体假人。这是一个较早的用来评估婴儿体表非蒸发热损失的暖体假人。后来,Elabbassi等[42]开发了一个尺寸更大的铜质婴儿暖体假人,被用于研究被服、姿势及假人尺寸等因素影响下的体表干热损失差异。除了小尺寸的新生儿假人,模拟4个月与6个月大婴儿的暖体假人被更多地用于研究常用的婴儿服装热阻是否满足在不同环境温度下的热需求[9,26]。瑞典隆德大学研发了40和60 cm共2种身高的婴儿暖体假人,研究假人尺寸对服装热阻测试结果的影响[44]。结果发现,虽然总热阻差异不大,但由于局部形状与假人姿势造成的体表与服装接触面积不同,局部热阻表现出较为明显的差异。

上述暖体假人只能评估体表的干热传递,为衡量蒸发热损失,后期开发了可出汗的婴儿暖体假人。Belghazi等[34]第1次使用出汗婴儿暖体假人研究了环境因素、是否包裹聚乙烯袋和不同姿势对整体蒸发散热的影响。日本文化女子大学开发了一个模拟2岁婴儿的暖体假人[45],这是目前为止尺寸最大的婴儿假人。然而,该假人未设计头部区段,无法测量包括头部在内的整体身体传热。Wilson等[46]使用该假人测试了被褥的实际干态热阻以比较建立的多层被褥热阻预测模型与其他模型的准确性,但未有蒸发热损失研究的报告。未来,出汗婴儿暖体假人将促进婴儿被服在热湿舒适性研究的进展。

尽管暖体假人可解决婴儿耐热极限测量等安全问题,但无法考虑代谢产热、睡眠行为、血管舒缩反应及皮肤和呼吸作用的蒸发冷却等一系列体温调节过程。成人热调节模型与暖体假人的耦合研究已基本成熟,但由于缺少被完全验证的婴儿热调节模型,婴儿暖体假人并没有匹配的热生理控制模式,这为研究婴儿被服带来了局限。

4 结束语

婴儿被服对维持婴儿热平衡起着重要作用,研究婴儿被服的热舒适性对其生理健康有着重要意义。人体、微气候、织物层、边界层的性质特征会对“婴儿-被服-环境”系统内的复杂传热产生影响。被服的热舒适性受隔热性能、被服覆盖程度、睡眠代谢率、睡眠姿势、环境温湿度等诸多因素的影响。基于平台的织物测试方法与不同尺寸的婴儿暖体假人是测试婴儿被服隔热性能的主要手段。未来,该领域的发展趋势主要分为以下4个方面:

1)尽管已开发了可出汗的婴儿暖体假人,但研究多集中于干态下的热阻测试,未有研究讨论被服的湿阻。对婴儿被服传热传质机制的进一步探索有助于提高其热湿舒适性,指导产品的研发设计。

2)目前已有研究基于对湍流及热传递的模拟,获取了婴儿所处保温箱内的温度场,气流场,婴儿表面的对流、辐射热流密度及送入气体的轨迹,来评估暖婴设备的保温效果。然而此类研究多应用于裸体新生儿。被服覆盖下婴儿热传递的CFD模型研究亟待开展,这将减少实验成本,为评估婴儿被服提供更多数据支持。

3)成人热调节模型的研究已较为成熟,具备体温调节功能的数值假人与暖体假人热生理控制模式推进了成人着装系统热舒适研究进展。由于婴儿的生理特征与成人有很大差异,需建立准确的婴儿热调节模型以预测婴儿的热生理反应,规避婴儿生理实验潜在的安全隐患。

4)针对婴儿生理反应的测评还存在精度不高与安全性不足的问题。随着智能可穿戴技术及智能检测技术的发展,开发高精度、无伤害的婴儿睡眠监测装置,可帮助及时调整被服及环境配置,提高婴儿的睡眠舒适。

FZXB